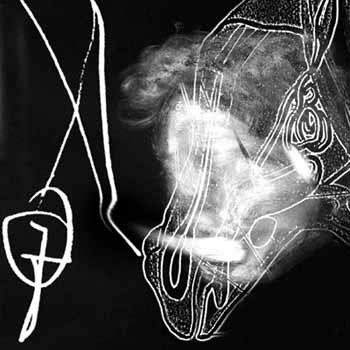

ou Les Augures

Stéphane Batsal & L.L. De Mars

|

"

Aucune œuvre n’est définitive. Chaque siècle Rémy de Gourmont.

C’était agaçant : la lumière pleine du soleil blanc d’hiver bataillait — et terrassait — celle de l’écran (la lumière rendait le film invisible), et Lawrence m’avait demandé de baisser le store. La lumière segmentée par les fines meurtrières des volets mécaniques dessinait sur l’écran de la télévision les lignes de flottaison de halos rectangulaires, carte perforée par les trajectoires des tirs de Gloria sur la bande filmique. 24 balles seconde. Finalement, après l’avoir vu plusieurs fois, j’avais avoué à Lawrence que seul ce happy end d’obédience hollywoodienne m’avait si longtemps persuadé que Gloria était un Cassavetes mineur. Quelques minutes emportant deux heures dans la ruine, les gommant dans le souvenir pour les représenter. Une fin trop petite pour un grand réalisateur… ce n’est pas le plus hypothétique des chemins que prend un spectateur toujours aussi prompt que moi à dresser des idoles les unes contre les autres, plus encombrantes que l’écran, moi étirant le fil discontinu de boucles happées d’un film à l’autre, moi faisant l’inventaire de tous les ratages supposés aperçus dans l’œil d’un microscope à regarder les étoiles, flèche de Zenon imbécile qui coupe le temps qui passe en centimètres, et mesure une distance avec sa respiration. Par exemple, j’avais longtemps cru Sue Lyon trop petite (trop vieille pour jouer la petite ?) pour un grand film, avant de la revoir dans la nuit de l’iguane (pendant tout ce temps, je m’interdisais de penser le cinéma trop petit pour un grand livre) ; c’est donc curieusement un autre film qui me l’a redonnée dans Lolita. Je suis l’homme du trop tard, de l’après coup. Alors je ne vois rien, ou, en fait, jamais au moment voulu. De cette Lolita de cinoche j’ai pour ma Liseuse l’embrouillamini des explications foireuses que j’ai du fournir pour me l’aliénéer un peu (il y a plus de Mason en moi que de Lyon en elle, voilà la vérité, plus de Humbert que de Dolores Haze). J’ai obtenu de sa part un consentement à une chose en lui laissant croire qu’elle acquiesçait à une autre. Tiens, en voilà un beau jeu de con, encore : en obtenant ce qu’en fait je ne demandais pas, je risquais tout bonnement de ne jamais obtenir ce que je demandais vraiment… Ça me faisait atrocement chier d’avoir dû laisser Lawrence me désencombrer de mon embarras devant cette fille, d’obtenir ce rendez-vous à ma place : d’abord, ça allongeait l’interminable dette à cet ami tellement agaçant, tellement parfait, jamais emmerdé lui pour brancher une pimprenelle ; mais moi j’ai commencé ma vie avec l’embarras, et chaque nouvelle tentative est empesée des échecs agglutinés qui me collent à la panique, au sol, à l’inéluctabilité, à la merde en représentation continue. Ce salopard laisse tout ça dans le silence, s’amuse de mon inquiétude grandissante à l’idée de devoir payer un jour ; rien ne m’empêche, pourtant, à chacun de mes échecs, d’en faire le spectateur, de me livrer devant lui à chaque fois aux plus consternantes exhibitions. Je me dis, sans doute, qu’en en faisant le spectateur exclusif et complet de ma déchéance, il se refermera dessus comme la bouche d’un trou noir, qu’il s’effondrera sur lui-même et sur mon secret. Il ne se plaint jamais. Il me sourit. Il me dit des trucs comme " Tu fais ça pour moi, mon vieux, tu es l’éclaireur de mes propres conneries. Grâce à toi, j’évite le pire. ", des trucs comme " Tu es le seul héros qui ne me dégoûte pas de l’héroïsme ", il se fout de ma gueule. C’est vraiment un type bien. Après que Lawrence eût fini son petit tour de passe-passe qui avait fait aboutir le post-it dans ma poche et fait gagner l’assurance d’un rencart chez la demoiselle dont je ne sais toujours pas le prénom (elle n’a griffonné que le nom de famille pour que je ne me gourre pas de de sonnette), je me suis mis à en faire des tonnes ; je voulais rendre Lawrence transparent, je m’agitais derrière sa silhouette de verre découpé. J’ai demandé des tas de bouquins incroyables, des éditions que je savais pertinemment épuisées, des plaquettes tirées chez d’obscurs fourbisseurs de poésardie à cent exemplaires, des trucs belges gravés dans le granite à la plume d’oie, je la faisais galoper d’un annuaire à un autre, je faisais le lecteur, le rare, l’oiseau raffiné, le méticuleux, le con. " Vous faites quoi dans la vie pour chercher des trucs pareils, vous ? " Sale question, mais attendue. Je voulais jouer le chercheur, le pointu, mais je me sentais incapable de prononcer des mots de plus de deux syllabes, j’aurais inévitablement bredouillé, avec un néon au-dessus de la tête désignant l’imposteur. Ce que je suis ? Bon, au point ou j’en étais de ma volonté de briller auprès de ma Liseuse, ça m’a semblé pas mal de répondre écrivain ; et puis c’est plutôt vrai, enfin je n’aurais pas trop de mal à l’en convaincre. Combien de temps ? Ça… J’écris beaucoup, enfin en ce moment (surtout des essais, il vaut mieux ; la mélancolie entraîne la fiction dans le poisseux plaquage des généralités pénétrées, rien de bon qui vaille à mon avis ; alors, surtout, dans ces moments-là, le poème, houlà ! Surtout pas de poésie ; des essais, je m’y tiens, j’essaye. La mélancolie comme jeu de rotules et d’articulations pour manipuler des objets conceptuels c’est parfait, comme objet de la manipulation c’est chez moi à la limite de l’infect et du calcul). Mais je n’ai pas assez de vénération pour mon écriture pour me priver de l’embarquer n’importe où ; l’unité m’inspire des bâillements, le traçage des éruptions, toute finalité de la terreur. Brouillon, bavard, obscur, elliptique, vieillot, poudré, alambiqué, ringard, sec, phraseur, illisible, académique, excité, baroque, plat, tout ça, sans aucun doute, de temps à autre et parfois dans le même texte. Comme écrivain je suis le plus souvent, il faut bien le dire, virtuel (si souvent, j’ai rêvassé mes pages au lieu de les écrire, qu’on pourrait bien me foutre sous les yeux, sur mon dernier lit d’hôpital, un bloc de papier vide : je serais le premier étonné par cette nudité, persuadé que je suis d’enchaîner les romans aussi sûrement que Balzac). Je dois manquer d’ambition, surtout d’objectif, pas mal de méthode… Pareil pour tout le reste, d’ailleurs. En plein chapitrage j’ai une petite partition qui apparaît dans la marge, j’aligne les notes et je vais chantonner dans mon dictaphone ; ou un croquis à faire ailleurs, une photo à prendre, Dieu Sait quoi. Qui pourrait alors m’accorder sa confiance ? On se le demande. Quel éditeur pourrait s’assurer de pages régulières auprès d’un type toujours prêt à planter six mois le récit en cours pour exposer des croûtes ou faire des concerts ? Ainsi je me condamne aux yeux de quiconque ne peut être sûr de mon métier à n’en exercer aucun. Dans tous les milieux j’ai l’air d’un singe habillé. Les plasticiens m’imaginent en train d’écrire, les écrivains me disent musiciens, les musiciens me croient graphiste. Avec ça… Si quelqu’un est prêt à me reconnaître un peu talent quelque part, c’est surtout pour me le rogner plus loin — surtout là où il s’imagine exercer de l’expertise — ou pire, me soupçonner de tout faire à peu près mal. De toute façon, c’est surtout trop tard : s’il se décide après plusieurs examens à me commander des illustrations, il peut être sûr que je suis en train de composer une cantate. C’est que personne, au fond, ne peut imaginer que mon métier est de faire tout ça, me perdre sans repos dans cette dissémination apparente dont je dois bien être le seul à voir la cohérence… Les lignes bredouillées par le plan minuscule conduisent à cette rue, un peu plus loin ; un cul-de-sac, j’approche, là, tout près. Je dois prendre à gauche juste derrière une boutique de ces merdouilles sans usage aux prix cassés dont on se demande si elles ont eu un jour un autre prix, avant ( j’allais dire : " un vrai ". Le rhum m’abrutit complètement, je dois attendre l’horreur, un truc comme ça… comme je l’ai fait avec le gin, jusqu’à l’écoeurement, je peux plus en boire une goutte aujourd’hui, rien que l’odeur… je n’apprends rien, décidément, jamais. Je passe le plus gros de mon temps à vérifier que j’ai bien raison d’avoir de l’amertume, que je suis bien cette machine qui marche pas. C’est le rhum qui m’y conduit, le rhum et toutes les autres saloperies que je m’envoie pour broder le pire. Il y a toujours un seuil à partir duquel le verre suivant me fera dégueuler. Je le bois. À chaque fois. Le rhum ne conduit pas la machine à hoqueter, à dérailler infiniment, le rhum me conduit à m’en accommoder. En dégueulant celui-là, à cent cinquante mètre de l’appartement supposé de ma Liseuse, la litanie en a reprend, furtivement, quelques secondes dans la lumière terrible du vomissement, celle qui écrase tous les sons. Elle impose le visage de Martha, tremblante comme une bête mouillée, qui se vide en flot saccadé en sortant d’un manège de foire ; mais il y a aussi l’aigreur, et les rides sur le visage de Martha, un visage comme un œillet inconsolable. L’aigreur qui a pour moi une représention exacte, une image évidente, c’est le pli. On peut le pister, en trouver l’origine, je n’ai pas assez pour qu’une image s’offre à moi sans un jeu d’échos banal, de ressemblances. Au moment où ce qui remonte de l’estomac se cale si violemment dans la gorge et bloque en piquant vers le nez, c’est tout ce qui est au secret qui plisse, toutes les muqueuses qui froncent, se réduisent en plissant à l’intérieur et tendent la peau à l’extérieur comme la membrane d’un tambour huilé ; rides ou plis d’une peau de lait agitée, pincements des tissus, l’oxymore du sec et du mouillé conjoints. La Martha de Fassbinder se dessine, je crois, dans ces invaginations agressives tout autant que dans le corps martelé de la litanie. J’ai une amie —il y a Lawrence, et il y a, forcément, une femme — qui a de Martha l’infatigable rempart de la fatalité, c’est-à-dire de l’irresponsabilité, elle le maçonne comme je maçonne ma débine aimée. Mais Louise n’en fait pas le même usage, elle n’a pas ce trait si viril qu’il choque comme une incongruité quand il se révèle chez une femme, la mélancolie. Je crois qu’elle s’imagine que les femmes existent, que c’est la source de sa colère, que c’est ce qui la fout en rage quand un autre adepte de ce culte imbécile, surtout un homme, l’énonce à sa place. Elle n’entendra jamais le moindre discours général en dehors de ceux qui flattent l’idée qu’elle se fait de l’oppression de son sexe ; la moindre des généralités, pourtant, serait de saluer toutes les généralités. Louise n’en voit qu’une. La ridiculisation et l’attifement servile de tous les mâles du monde ne l’en ferait pas démordre : c’est sa passion, son calvaire désiré, son visage sulpicien pour les jours d’une défaite toujours réanimée, l’alibi pour toutes ses erreurs comme le renfort assuré du plus petit de ses triomphes. Une femme comme elle ne réussit rien, elle venge un bafouement dont elle caresse l’éternité. S’accommodant de ses pires faiblesses comme la vérification des lois déterministes où elle puise son idée du sujet, elle se lavera d’autant plus facilement de la noirceur qu’elle renverra toujours à un homme la responsabilité de l’avoir produite. Immorale, elle fait de l’immoralité le miroir réconfortant de sa singularité : " c’est moi, je suis comme ça ! ", est la sanction de toutes ses fautes. Alors je me dis : Moi est, en chaque femme, la même chose que Je. Une généralité de plus qu’il n’y aura plus à énoncer jusqu’à celle qui la contredit, une bonne chose de faite en somme. Je me demande ce que pense Louise du dégoût, le dégoût qu’inspire la surprise de se voir aimer dégoûtant. De s’aimer dégoûtant. C’est en la regardant vomir, parce que l’ayant fait dégueuler il constate avec un œil cannibale l’étendue de son gouvernement à venir, que Helmut dit à Martha : " Épouse-moi " Elle l’épousera ). Le tracé de la ruelle où doit s’achever ma traversée de la ville esquisse une drôle de boucle, une virgule de chiottes, c’est une impasse, mais dessinée comme un appendice ; évidemment, je m’imagine pas une seconde que l’impasse soit vraiment close par une petite place arrondie, un bac à sable ou quelque chose de ce genre, non, j’imagine qu’elle a dessiné une bite. Inconsciemment ? Bien sûr ! Je ne suis qu’à deux doigts d’être fou, quand même deux doigts. Je vois effectivement des signes partout, comme un sanglier, mais je n’envisage pas d’interprétation, et moins encore d’interpréteurs possibles. Deux doigts et je suis gelé à la frontière entre angoisse et occulte. " Ça te sauve des autres fous, et c’est tout ! " Merci Lawrence, merci. Les caresses de Lawrence ont tout de celles qu’on prodigue à un chien avant d’aller le faire piquer. En sortant de la librairie il avait jeté un regard agaçant sur ma main qui pliait et dépliait le post-it dans ma poche. Au lieu de me répondre quand je lui ai demandé s’il voyait à travers le tissu, il a dit ceci (Les conseils d’uncle Lawrence – art. 1845) : " Voilà, comme tu t’apprêtes à faire les mêmes conneries que d’habitude, je vais, pour pas rompre notre vie de couple réglée comme une horloge, te donner les mêmes conseils inutiles que d’habitude. D’accord ? J’attends pas la réponse, de toutes façons j’ai envie de causer, et je ne résiste pas au plaisir de t’énerver. Alors, avec cette femme, ou toute autre femme, tout ce que tu payeras désignera ce que tu n’auras jamais, avec exactitude ; c’est en creux que se constituera ton accumulation. Et tu ne pourras jamais rien faire, parce que dans ce domaine, faire, agir, c’est là le problème. Projet=mort. Je vais être plus clair : ce qu’elle te donne est tout ce sur quoi tu pourras compter, et si c’est trop peu à tes yeux, hé bien change de femme, ou accommode-toi en, mais surtout ne cherche pas à payer, par quelque moyen que ce soit : c’est un mur que tu dresserais entre elle et toi. D’une manière générale, ne lui demande rien… qu’il s’agisse de cul ou de quoi que ce soit d’autre, pas de négoce, reste calé sur cette certitude : c’est le transport qui prévaut sur le geste accompli, sur l’attention, la parole. Le transport qui y conduit, tu comprends mon vieux ? Rien ne peut le faire naître sous la contrainte. Une pipe soutirée, c’est de la grammaire qui s’ânonne, de la tendresse — surtout ça — obtenue par les minauderies serait irrémédiablement prodiguée avec le dégoût qu’inspire le commerce sur ce genre de trucs. Demande rien, rien du tout, même en crise de manque. Évidemment, tu risques de ne rien avoir du tout, de passer tout ton temps à épier, mais même tes regards — tu les voudras allusifs et ce sera du plomb qui coule, l’horreur, une affiche caritative — même tes regards seront tes plus minables ambassadeurs s’ils demandent quoi que ce soit. Mieux encore : fais mine de souligner un trait d’exception que tu surprends chez elle et tu ne le reverras jamais plus, tu la verras, elle, paniquer, elle se sentira flouée d’un bien qu’elle s’ignorait jusqu’ ici posséder, et elle te fera désormais payer une fortune pour une grimace, quand elle t’aurait laissé jouir gratuitement d’une merveille à jamais dissoute dans la mauvaise copie, à jamais interdite de spontanéité. Vaut mieux que tu la fermes sur tout ce qu’elle a de meilleur et, je te le répète, qu’elle ignore forcément, toute occupée qu’elle est à s’encombrer des qualités publiques qu’au fond personne n’a, ni ne désire, si tu veux pas patauger dans du fond de cuisson et pleurnicher dans mes bottes sur la beauté de si jeunes ruines ! Lawrence L. 10/02/01 Amen. Dans quelques minutes elle me dira son prénom, et j’imagine le souffle — son souffle — qui en portant ces deux ou trois syllabes balaiera toutes les autres, un petit vent du désert que je vois emporter la galaxie des noms égrenés jusqu’ici pour baliser ma marche ; excité (c’est devant moi, la porte est à peine à deux cents mètres) je sens monter l’affolement de la litanie, les battements de mon cœur sont les coups de piston d’une machinerie de l’énoncé, chaque battement (chaque hoquet de la machine) élève à mes oreilles le tintement d’un nom, clignotement bref et disparition, la pellicule diaphane d’un visage, effeuillé. Un gadget de Pif qui m’a longtemps captivé, avant que je n’en essaime graduellement toutes les fiches, était un sommaire jeu de feuilles transparentes permettant de constituer des portraits-robots ; quelques paires de sourcils, deux ou trois bouches maladroites au dessin sec, un ensemble d’éléments s’ajustant assez mal, une fabrique de monstres judiciaires. L’épaisseur des feuilles de plastique rajoutait à l’étrangeté de ces chimères composites une monstruosité topologique : chaque couche opacifiant un peu la précédente plongeait peu à peu certains éléments du visage dans un étrange couloir de dissémination, dans une disparition maladive ; j’obtenais ainsi des visages qui étaient, pour les uns, surtout un nez — flottant sur une face spectrale —, pour les autres une mise au point si précise sur les oreilles qu’elle renvoyait tout le reste au flou, à l’abstraction. C’est ainsi que me parviennent, enveloppés de leur nom, les visages de Josepha (Miou-Miou dans des vêtements informes et mous, qui paraît s’être lancé le défi imbécile, afin de n’être aimée que pour elle-même et contre l’apparat, de s’emberlificoter dans l’apparat de la contrainte, la hideuse liberté des tissus flottants), de Cynthia (Silences traversés des mondes et des anges, O l’Omega, rayon violet des yeux d’Elizabeth Taylor), de Lola (Barbara Zukowa), Tristana, ou Sandra. Le premier film de plastique découpe le visage dans sa hauteur par le fin lacet des sourcils de Gilda, libère les joues, le menton, en dessinant au-dessus des yeux de Rita Hayworth le bord des ailes d’un papillon. C’est peut-être par le portrait qu’en fit Renoir — La blonde à la rose — qu’on se souvient encore de Catherine Hessling, peut-être mieux, aujourd’hui que nous sommes devenus si peu nombreux à nous émerveiller du cinéma muet, que derrière la caméra de son fils ; ce sont ses yeux, les yeux écarquillés de Nana, qui percent sous le premier film, elle que la projection muette fait pur visage, pure expressivité mobile, cet étonnant sacrifice dans lequel Renoir, offrant ainsi le plus violemment le corps de sa femme au silence et au tressaillement, fait bander par où il bande, hôte publique d’un étrange détournement de la courtoisie esquimaude. Mamma Roma m’offre son nez puissant, l’éperon qui campe sur le territoire maladif du grave visage d’Anna Magnani dont la peau fonce autour des yeux comme s’assombrissent les chairs du sexe sous un ventre blanc, peau teintée de toutes les secrétions, superposant pour moi moiteur de con et larmes. Je m’éloigne doucement de mon jeu de fiches transparentes pour embrasser la silhouette frêle, petit jouet léger lançant ses membres creux, de Sabrina, garçonnement installé sur une branche pour épier les danseurs, la face de fouine souriarde d’Audrey Hepburn observant les déplacements de la fête, observant peut-être avec les mêmes sentiments d’altérité définitive, d’écran spectaculaire, l’intérieur du château que le narrateur de Sarrasine en décompose l’extérieur. La mort de Laura est la première chose annoncée, la première certitude sur laquelle nous pouvons conduire notre perception du film ; ça donne un étrange statut à ce que nous voyons dans le flash back, à l’axe de certitudes que compose la voix off… toute apparition de Gene Tierney est fantomatique, son corps est un signifiant vidé, un souvenir se déplaçant à l’écran qui nous interdit de la voir, le souvenir d’une femme dont la présence nous a été dérobée par l’intrigue. Dès que la voix off disparaît, jeu d’ombre, gouffre. Nous nous sommes habitués à suivre les déplacements d’un corps troué comme on s’acclimate à la nuit. Et elle réapparaît, elle fait oraison, elle enterre sa disparition. Rhabillée de vie, elle se remplace. C’est la préparation à l’apparition miraculeuse dans laquelle le corps de Laura a une deuxième chance d’être, une deuxième forme dans l’angoisse du même… La femme spectre est la femme cinéma, qui ramène toute projection dans le flash back absolu. Enfin, m’échappant complètement, dans la dilution de l’hallucination, j’observe les balancements du cul potelé de Monika, les fesses d’Harriet Handersson secouées au rythme et aux accidents de pierres rondes, longeant la plage, furtif resurgissement de mon érection adolescente. Je pourrais bien trouver à cet assemblage hétéroclite quelque chose comme un guide, un visage sans visage ou, plus exactement, un visage qui — comme la bande déroulée — disparaît vingt-quatre fois chaque seconde et n’existe plus entre deux projections : si c’est celui de Ninotchka qui s’affirme comme le seul visage possible de Garbo dans ce portrait de petite russe rigide gagnée par la frivolité américaine, dès que je ferme les yeux, il m’échappe. C’en est effrayant : une photo extraite de chaque film, leur étalement sur une table, la mise bout à bout de tous ces rôles, de tous ces visages, n’en dessinent même pas un. Garbo n’a pas de visage. Elle vit dans le méconnaissable, la pulsation. Je me demande le plus sérieusement du monde comment son mari pouvait être certain, chaque matin, de s’éveiller à côté de la bonne femme, ou si n’importe quelle deuxième rencontre avec elle n’entraînait pas la confusion " C’est avec vous que j’ai rendez-vous ? ". C’est probablement elle, la femme cinéma, va savoir s’il y a encore de la place pour la vérité du sujet chez ceux pour qui la vérité est corpusculaire et ondulatoire. La voilà bien paumée, pour le coup, la vérité hypothétique de ma Liseuse que je m’étais déjà laissé bien peu de chances de rencontrer… En la gonflant ainsi de toutes les qualités que je lui rêvais impatiemment, que la zone d’inconnues qui l’enveloppait laissait s’engouffrer pour l’habiller du manteau de papillons d’Ayesha, je savais grever toutes celles que, désormais, je ne verrais jamais plus derrière l’écran de mes projections. Que lui supposais-je lire ? Ce que je lis. Aimer ? Powell, Wilder, Bergman, Preminger, Pasolini, Lubitsch etc. Quelle place pour son désir, que j’ai déjà impatiemment tordu au gré du mien avant même qu’elle n’ait eu l’occasion de me dire mieux que bonjour ? Ça n’a probablement pas beaucoup d’importance, l’impossible mérite sans doute de meilleures métaphysiques pour que je n’achoppe pas sur cette petite version, sur ce petit impossible là, le malentendu éternel qui barbouille tous les autres pour qu’on se donne un peu de paix. Je me demande si mon désir n’est pas le sale train menteur qui ne conduit qu’aux lieux de la désaffectation, si toutes ses destinations ne sont pas une inévitable insatisfaction, trou à rien duquel le train d’un autre désir va m’embarquer jusqu’à crever la tête toujours aussi vide. De quoi ça me remplit ? De la vie même ? Bien possible, au fond, que ma seule gratification palpable soit l’inassouvissement. Si je place toutes mes billes, le portrait de mon appétit, dans la vie elle-même, j’ai peu de chance de connaître le bizarre repos de ceux qui s’y installent des mobiles. Marrant que ça me fatigue pas — pas que ça m’épuise pas, non (ça m’épuise) — mais que je continue à désirer comme si aucune raison ne pouvait me refroidir un peu la tête. Sans doute que même en désirant quelque chose de rationnel je n’ai aucun moyen de le désirer rationnellement. L’espoir ne me sert qu’à me rendre plus opaque ce qui me sépare de la mort, une taie aussi indispensable au fond que la nourriture et la flotte. Le monde dans lequel je me déplace, faudrait pas l’oublier, est le plus curieux des mondes : se hérissant contre la terreur des échecs historiques qui ont entraîné l’humanité dans les plus désastreux idéaux de domination, il a fini par jeter ses bases sur un modèle qui hérite du plus puissant de leurs fantasmes : la dissolution du sujet dans le groupe. Et voilà pourquoi, moi, j’enfourche mon désir et je fuis ses objets. Je ne veux rien avoir. Et jamais communier. Ramen. Hé, tu m’entends la mia ? Jamais communier ! Je veux bien t’aimer, je veux que ça, pour m’occuper un peu, pour t’occuper, mais voilà une exigence de plus : même le verbe aimer, il faudra que ce soit le mien ! D’ailleurs, il ne pourrait pas en être autrement ; le malentendu continue, ma Liseuse, on va s’atteler à l’entretenir ensemble. L’aimer, j’y suis prêt, probablement parce que je n’arrive pas une seconde à faire de l’amour une activité d’exception… l’aimer, vraiment, voilà qui reviendrait à improviser l’éternité. Mais je suis prêt, moi, à la boursouflure des hypothèses ridicules et des arrangements les plus incroyables pour un happy end à ma petite migraine amoureuse du moment, pour entendre la musique monter au moment où j’embrasserai Francesca ; Eva. Francesca… Eva ? Francesca ? Eva. Eva me foutra-t-elle sa brosse en travers de la gueule si je lui dis " voyons qu’est-ce que tu sais faire. " ? moi planté, me demandant si je vais aller ou non au rendez-vous… J’y vais : trente mètres, la litanie éteinte. Une autre musiquette monte, s’y étage un instant, s’y substitue complètement. Il y a des types qui ne connaissent pas le silence, qui marchent toujours dans le vacarme, j’en suis. Peut-être que ceux qui disent le connaître mentent ; allez savoir, il y a des gourous partout ! Moi c’est la retrouvaille avec les déchiffrages d’enfance qui vient, ceux qui occupaient les interminables voyages en voiture, le martèlement des lectures d’enseigne, lectures enfantines de la gloutonnerie sans limite, toutes les plaques support de la chanson de l’insignifiance, panneaux de signalisation : dans cet exorcisme, ce monde que je me destinais, je l’avalais en le lisant, en lisant cette étrange version qu’en donnait la langue d’adulte, je me gonflais du pouvoir immense d’avoir déjà possédé plus de la moitié de ce que j’énonçais au fil de la route si j’avais réussi à redessiner le territoire déjà quadrillé par cette langue faite d’injonctions brèves, dont l’apothéose était sans aucun doute " sens interdit ", et des noms propres qui claironnaient aux plaques des notaires, vitrines de charcutier ; c’est ainsi que se tissait ma géographie dans un étrange sentiment de conquête et d’impossible reconstitution d’un paysage dont aucun élément ne semblait avoir échappé à la nomination, partagé entre le bonheur adamique de me grandir de chaque mot ânonné et la certitude d’avoir été toujours précédé, de glisser mes pas dans l’abîme de la continuité. Plus tard, je saurai que ce paysage lexical était le seul vrai paysage dans lequel je pourrai me promener, que parler me conduisait simultanément à me rendre le monde habitable et m’interdire à jamais de pénétrer sa substance ; la manoeuvre possible est le poème, c’est-à-dire l’éloignement le plus violent de la nature, cette dangereuse chimère de vérité qui fait avoir honte de sa langue plus encore que de sa nudité. Le poème m’ouvrit assez vite à la plus grande des reconnaissances envers la seule prison dont les parois soient aimables, désirables, et gage de liberté. À chaque mot perdu, à chaque fois que progresse le pouvoir de ce lit de Procuste terrifiant qu’est la simplification, la communication, nous laissons un trou terrible dans notre espace, nous perdons une bataille contre cette mort déguisée en vie qu’est le réel, nous nous laissons hypnotiquement rejoindre par la nature, c’est-à-dire la mort. Je sens en marchant, à l’intérieur de mes chaussure, un des accidents de cette membrane inconnaissable qu’est la peau, dans un de ces courts instants où l’on se donne tout entier au verbe être, je me sens me mouvoir comme on parle… chaque frottement de ma peau contre tout le reste, contre l’extériorité absolue, est comme le doux murmure de ma langue au travail ; perdre un mot à ce moment précis serait ouvrir d’un coup un de mes pores comme un anus, voir trembler la membrane autour d’une béance froncée de laquelle la vie même, en perdant sa voix, se perdrait. Loiseau, c’est son nom, griffonné sur l’étiquette de la sonnette comme sur le post-it, pareil. Je sonne ; aucune réponse. C’est la fin. Elle n’est pas là. Il n’y a jamais eu de rendez-vous. Que pour moi, j’avais rendez-vous avec moi, comme tous les jours. Ce n’est pas le monde qui bascule, c’est une image qui s’y superpose comme le dernier film du portrait robot. La chute de l’échelle. En tombant elle épouse exactement la perspective de l’impasse, renversée comme une putain qui attend le suivant sur un lit, les échelons au cours de ses jambes ouvertes rythment les deux façades de la rue, son sommet se ferme sur l’extrémité du cul-de-sac. Loiseau est passé à ma gauche. L’enlargissement de la base de l’échelle force le rétrécissement d’une perspective de théâtre ; je n’ai rien vu, je ne saisis qu’après-coup combien tous les éléments de ma traversée se combinent dans une précision gelée, je n’aperçois qu’après-coup le funeste présage de l’échelle renversée que traçait l’impasse, cette ville, toutes les échelles passées et à venir qui organisent mon paysage, qui tracent le contour de la vie de l’homme que je suis, celui de l’après-coup.

|

| Fin |