Arachné

À propos de Show de Cathy Millet édité par Le dernier terrain vague

L.L. de Mars

Les lecteurs attentifs et curieux qui avaient pu voir passer dans diverses revues, entre 1979 et 1981 — Actuel, Hara-Kiri, Charlie, Sandwich, etc. — les planches de Cathy Millet pouvaient difficilement les rassembler derrière une image confortable. Leur auteur semblait faire de l’indéfinition sa seule règle de conduite. Ils ont pu remercier Frémion lorsqu’il apporta, dans un des entretiens qu’il menait pour Charlie Mensuel à la même époque[1], quelques brefs éléments de réponses à toutes les questions qu’ils ne manquaient pas de se poser sur cette dessinatrice aussi discrète que rare.

La lucidité étonnante, régulière, avec laquelle Frémion avançait d’un pas assuré là où la plupart ne voyait que brouillard et indistinction, l’avait conduit — parmi les jeunes Caro, Barbier, Clavel, Geradts, Teulé ou Schlingo — à interroger sur son travail avant qui que ce soit Cathy Millet, c’est-à dire Christian Roux.

Au cours de ce bref entretien, Christian Roux arguait de sa grande difficulté à traiter les rapports sociaux rendus nécessaires par le travail éditorial pour s’être ainsi réfugié derrière le nom de sa compagne, Cathy Millet ; il avouait également avoir souvent érigé ce rempart jusque dans sa chair même en lui déléguant les rencontres avec les éditeurs.

On peut se satisfaire de l’argument pratique qu’il y énonçait selon lequel il est plus simple de se faire publier quand on est une femme, pour la désespérante raison des traitements aprioriques et des ménagements ambigus réservés à ce sexe ; mais on peut également y voir un rapport plus général à la confusion volontiers entretenue par Christian Roux dans son travail même ainsi qu’un désir de rompre avec les certitudes en usage autour de la question du style, de l’empreinte artisanale ou de l’identification sociale d’un dessin ; que tel dessin ne puisse être aussi décidablement masculin ou féminin que les superstitions historiques le laissent imaginer (le journal Ah ! Nana ? n’a jamais douté du sexe de la femme qu’il pensait publier), voilà qui renvoie tout aussi bien dans le travail de Roux à l’incertitude historique, technique ou ergologique hantant son travail, qu’à la fragilité, déductivement, des autres assignations formelles (nous verrons un peu plus loin ce qui, précisément, se joue dans la connotation).

Tenons plutôt cette position-là pour une résolution à faire valoir la modernité d’une individuation insaisissable contre celle, illusoire, des signes d’époque (au cours de l’entretien C. Millet dit clairement à Frémion qu’en ce sens le moderne est jetable), ou encore celle d’un système singulier d’opérateurs visuels, de traitements narratifs, d’imbroglios plastiques irréductibles à l’inscription des techniques ou des types d’images dans le régime repérable des images, des productions d’une époque (cette question est d’autant plus brûlante en 1981 que la ligne claire naissante va très rapidement excéder le seul cadre éditorial qui l’avait vue naître pour envahir le monde des images publicitaires, des clips, des vêtements, des objets).

Au moment où se déroule l’interview menée par Frémion, le travail dont il est question — celui qui va constituer l’ensemble de planches réunies pour la publication de Show — est déjà loin derrière Cathy Millet (gardons pour cet article le nom sous lequel fut publié l’album dont il est question ici) qui n’y reviendra, à ma connaissance, pas ; le livre lui-même se fait déjà l’écho des disparités désirées ou, pour être plus exact, du refus de son auteur de toute constance conçue comme soumission aux règles du style ; et la temporalité d’une réalisation éditoriale n’a pas la vivacité de celle du champ d’expériences de Cathy Millet.

On comprendra bien que ce qui garantit à Cathy Millet la possession de ses moyens créatifs est bien l’ivresse qu’ils autorisent dans l’expérimentation et non la collection d’objets qui en découlent ni leur cloisonnement dans des critères, des marqueurs formels, en gros, des unités de mesure et d’échange.

Il est difficile de ne pas voir en reflet dans cette défiance de Cathy Millet à l’égard d’une pensée consommée de la modernité ce qui, à travers quelques autres œuvres singulières de la même période, concentre un même traitement historique et artistique, un même rejet des typologies établies par la toute neuve histoire de l’art moderne et ses tentatives de lier et périodiser pour mieux les lisser, les associer — dans des sillages, des mouvements, des buts, des enjeux — des singularités éclatées.

C’est au moment où se joue, selon Lyotard « l’affaire postmoderne », prise emblématiquement entre les publications de La condition postmoderne et Le Postmoderne expliqué aux enfants, que des artistes veulent rompre avec l’organisation des événements derrière l’Idée de l’Histoire, et plus encore rompre avec la sujétion du regard porté sur leur discipline à une forme d’histoire qui ne soit qu’une sage et fidèle dentelure fractale de la grande Histoire humaine. En cela, ceux-ci réalisent le postmoderne comme l’état naissant et constant de la modernité et non comme marque de sa fin, là où une certaine Europe, artistique entre mille autres choses, se drape dans un conservatisme éclectique au nom d’une urgence pseudo rationnelle, et l’appelle également postmoderne pour en écraser toute autre définition expérimentale.

L’histoire de la victoire de cette définition sur les autres n’est ni plus ni moins que l’histoire du libéralisme.

Il est toujours difficile d’observer, trente ans après, un travail déjà saisi dans son prisme temporel, dans ses commentaires, dans ses déclinaisons mais qui n’est pas encore devenu objet d’un travail historique, d’une étude méthodique : l’éloignement fait mal percevoir les différences qui sans aucun doute éclataient aux yeux de leurs contemporains et tend à indifférencier, à adoucir les conflits, à combler les ravins théoriques, oublier les inimitiés, confondre les inventeurs et leurs vulgarisateurs plus ou moins honnêtes[2].

Il sera intéressant de garder en tête, comme dans un mouvement orbiculaire des disciplines et des œuvres entres elles, les travaux de Van et Mutterer (les photos d’identité dessinées de Carpets’ Baazar), de Martin Vaughn-James (les miroirs menteurs de ses mises en abymes), de Pascal Doury (les avant-plans brouillant les planches de Théo Tête de mort), de Giulio Paolini (les territoires de cadres), de Didier Eberoni (le sentiment d’histoire des modes de figuration du Centaure mécanique) pour composer un début de polyphonie théorique et artistique au moment de la publication du Show de Cathy Millet.

Afin de ne pas réduire dans une lecture trop générale ce dont, justement, je voudrais faire valoir la nature diaprée, changeante, cette lecture de Show s’attachera à un petit nombre de ses planches pour aborder seulement quelques aspects choisis du travail qui s’y développe.

D’où vient cet étrange sentiment de familiarité ? Pourquoi ne semble-t-il pas s’arrêter aux surfaces sensibles, aux collections d’images et d’objets qui constituent l’environnement plastique de ces planches, au décor qu’elles déplient pour l’habiter d’un récit, pourquoi contamine-t-il déplacements et arrangements, lignes d’actualisation et lignes de discours, comment touche-t-il constitutivement le mouvement d’une histoire en marche ?

D’où vient par exemple, alors que rien n’y fait directement assonance plastique ni architectonique, alors qu’on serait bien en peine de l’y assembler dans une même formulation, que c’est le nom de Winsor Mc Kay qui obstinément résonne en traversant les espaces inquiétés de Cathy Millet ? Il est tentant de n’y voir qu’une manifestation d’un sentiment d’inactualité venant frapper communément leurs dessins — l’un par connotation et l’autre par l’effet, tout simplement, du temps qui passe. Mais s’il s’agissait plutôt d’un dérèglement qui leur soit commun, venant affecter le domaine de la figuration assagie, c’est-à dire une contradiction interne aux présupposés des conventions formelles qui y dominent visiblement ?

Ce n’est pas une ressemblance entre ces deux travaux qui les réunit, mais bien leur mode de dissemblance interne, la façon dont chacun d’entre eux s’affronte aux conventions de la représentation et à tout ce qu’on attend d’un espace régulé, fût-il régulé pour une préparation à la fiction la plus débridée.

Pour que le fantastique opère, pour qu’en quelque sorte tout ou presque — imprévisiblement mais harmoniquement — devienne possible et pour que le possible soit lui-même dérouté, pour que l’espace puisse s’ouvrir à un surgissement de toute effraction, il faut qu’il offre précisément un sentiment préalable de confort, d’assurance, de stabilité.

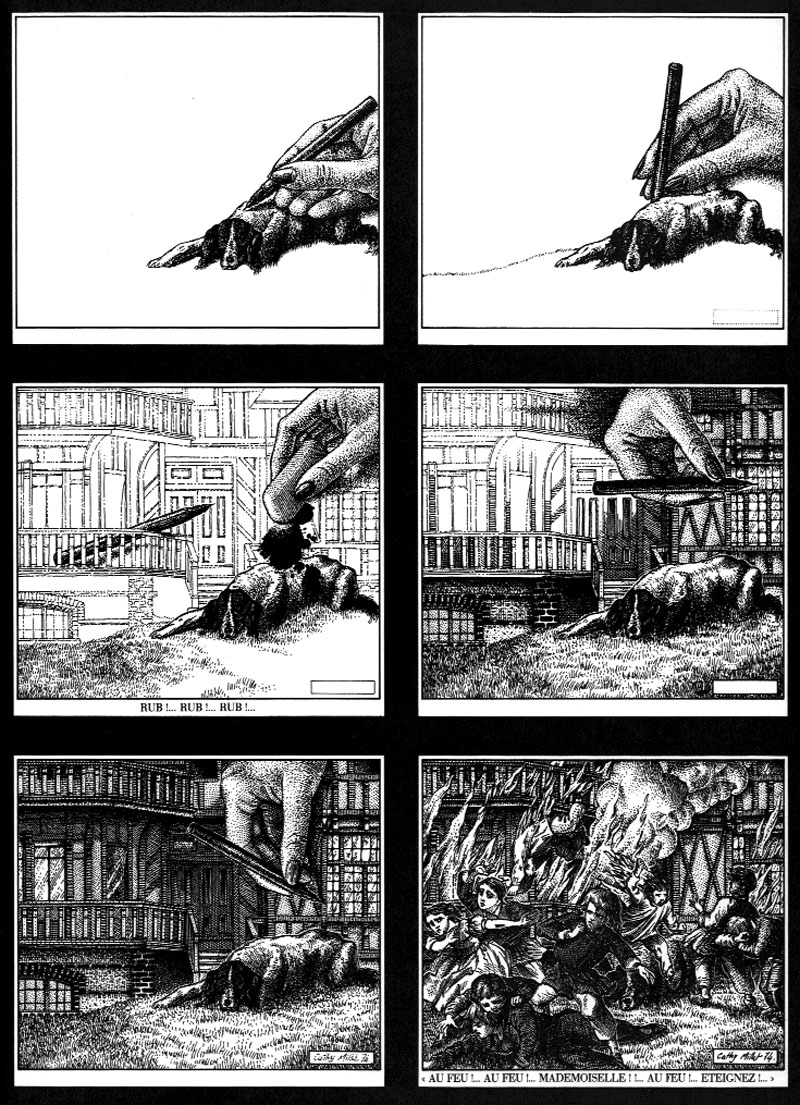

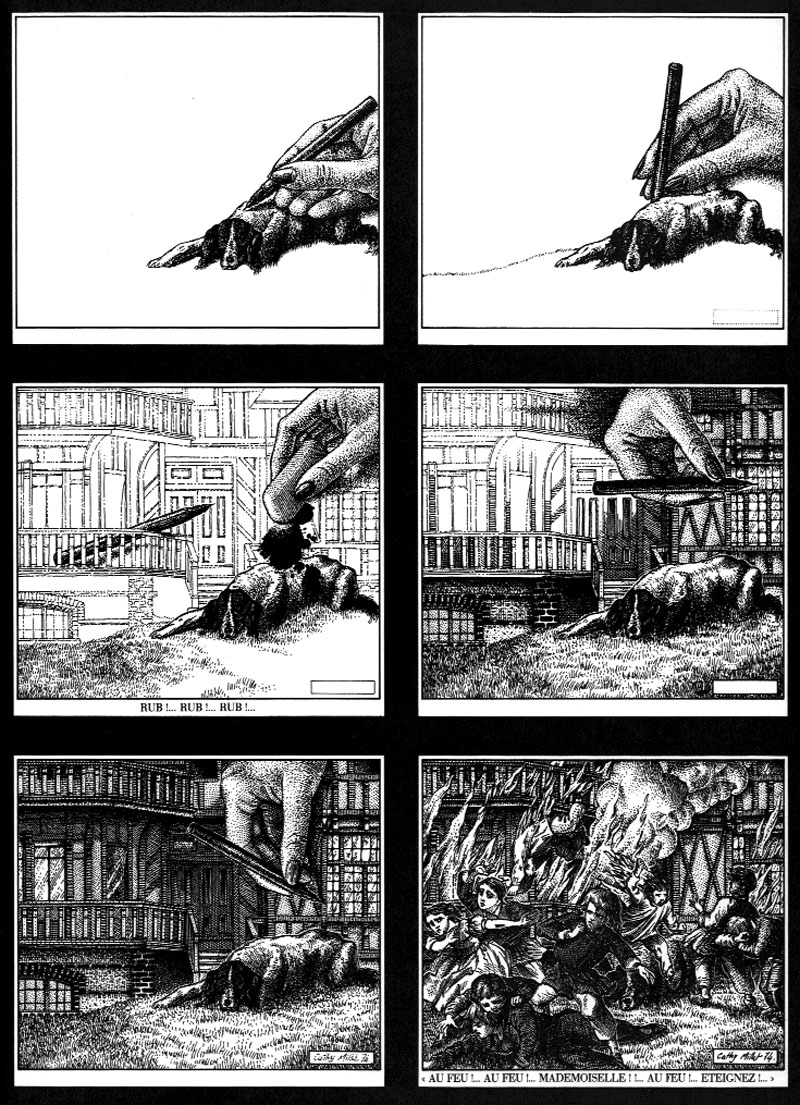

Le fantastique chez McCay apparaît au moins autant comme trahison des règles que semblait garantir le mode académique du dessin que comme corruption des conditions rationnelles d’un récit déroulé. Chez Cathy Millet, le fantastique est bien plus encore vertical qu’horizontal : l’ho-rizontalité fantastique (le récit) est le paravent d’une verticalité fantastique qui affecte le mode de production de ce monde du dessin ; le monde du dessin chez Cathy Millet est un monde du louvoiement qui singe sans cesse ses pliures, ses collures imaginaires ; il réfère non seulement à de vieilles matrices graphiques (ce qui est trop évident pour ne pas cacher un autre tour), mais à leur dérobement, leur trahison, leur montage ; il serpente entre la pudique singerie du simple procédé collagiste dont l’intelligibilité enfin retrouvée d’une figure serait la fin, et l’éclat de sa propre autorité à être (à être visible) — éclat pas tout à fait fortuit — dans le jeu des lectures : un mince filet lumineux tremblotte entre ce qui menace à chaque instant d’en faire trop (ce qui brouillerait toute intelligibilité) et pas assez (dissipant toute effectuation par une simple et claire définition du processus). C’est par là que Cathy Millet fictionnalise verticalement, fait récit de la production, sans doute car c’est par là que le lecteur réclame son dû de style, sa livre de présence charnelle, ce qui lui est refusé ; du moins lui est-ce refusé sous la forme attendue tout en lui étant offert avec une intensité à laquelle la notion douteuse de style ne saurait atteindre.

On pourrait imaginer que ce travail de vrille profonde des durées étendu au visible, aux dispositifs fictionnels, cet effet de la verticalité conçu comme une forme de contre-effectuation (qui ne ralentit pas le récit mais lui permet de s’excéder, qui ne le tient pas dans la distance d’un objet d’analyse mais dans la distance que le chant tient au contrechant) est tout entier pris dans ce que nous pourrions appeler collage harmonique.

En observant ceux qui nous viennent instantanément à l’esprit — les séries de collages de Ernst allant de La femme 100 têtes (1929) à la célèbre Une semaine de Bonté (1934) en passant par Les Malheurs des Immortels (1922) — ceux de Joseph Cornell ou encore ceux réalisés par Varlez pour la revue M25, nous voyons qu’il n’en est rien. Il faut porter toute son attention à ce qui, dans ces collages, fait la carte des entrées et sorties des espaces, des mondes constitués en espace, et en quoi en dépend leur durée. Passé le premier cap par lequel nous acceptons un instant de vaciller, de céder par jeu à l’illusionnisme d’un récit arrêté dont le collage serait le verrou épié (on sait combien cette image est chère à Ernst), cherchons ce qui est propre à l’image et non à ce dont elle fait l’image, ce qui en définit le champ et, peut-être, le limite : elle nous confronte à la durée d’un inventaire offrant toutes ses solutions de continuités, comme autant de sillages à retrouver par lesquels se sont fixés des apparitions (des éléments d’un montage qui ne veut plus se cacher).

Les espaces sont tout entiers présentés dans leur mystère sans autre mystère (sans extériorité), monde dont la bordure est aussi cadre d’énonciation. Une fois égrenées les perles du collier fantastique, une fois repérées les forfaitures par lesquelles le collage déréalise puis coréalise, l’assemblage se montre impuissant à sortir sa tératologie de l’image. Et pourquoi ? Parce que décor et figures — subjectile et trajectiles — sont tous inscrits au registre de la même profondeur et du même réseau d’agencements.

En revanche, si quelque élément vient, case après case, insister dans sa présence, imposer sa durée comme référent d’un monde avec ses règles étendues, alors les entrées et sorties que propose une bande dessinée font tout simplement du vertical et de l’horizontal les lignes composant ensemble le maillage des énonciations. L’un n’est plus le corps étranger de l’autre mais, comme lui, l’articulation d’un système qui les tient ensemble agencés de façon fluide, subtile, continue.

Il est intéressant à ce titre de s’attarder sur un chapitre qui introduit par un avertissement la notion trouble de durée en bande dessinée (trouble parce qu’on la tiraille volontiers entre les rationalités illusoires du système et le lyrisme abusif de la subjectivité).

Nous y lisons ceci : « images à regarder assez lentement si on veut et si on peut le faire ».

En fait, plus précisément, nous avons : « image (s renversé) de Cathy M » (illet caché par une main achevée qui inachève la lecture de son nom), fragment associé figurativement au monde du dessin où il se campe dans une sorte d’idiote redondance cratylienne, suivi d’un « à regarder assez lentement si on veut et si on peut le faire » qui lui fait commentaire, hors-cadre.

Nous sommes confrontés d’une part à un fragment platement nominal, descriptif, qui implique comme mesure une signature, c’est-à-dire un fétiche (sa puissance est essentiellement destructive, c’estcelle qui interdit de voir parce qu’avec elle on a déjà tout vu ; avec le nom, nous quittons la connaissance pour la computation de la reconnaissance), d’autre part, à une invitation à franchir ce saut qualitatif (quitter la redondance illustrative, l’image fonction de la bande-récit) pour accéder à un parcours plus périlleux : c’est celui d’une individuation par la lecture dans l’établissement d’une durée toujours dans un état de plénitude quelle qu’elle soit. C’est une durée qui crée de la somme, une durée qui n’a pas d’équivalence, pas d’état idéal, une durée qui n’a pas d’autre étalon qu’elle-même, qui se réévalue du seul fait de se tenir en durée, une durée qui assure seule du sens produit par elle, à travers elle, une durée qui est à la fois l’assurance et le vecteur de la continuité, une durée qui n’est pas plus exclusive (on peut la morceler, interrompre et reprendre en tension) qu’elle n’est prescriptive (elle ne s’abolit pas d’être tenue moins ou plus longtemps, elle ne se soustrait pas, elle ne connait pas d’état moins zéro, son état zéro étant au moins la sidération). Ce n’est pas du temps de lecture dont je parle mais des sillages individuants par lesquels un lecteur s’invite aux devenirs.

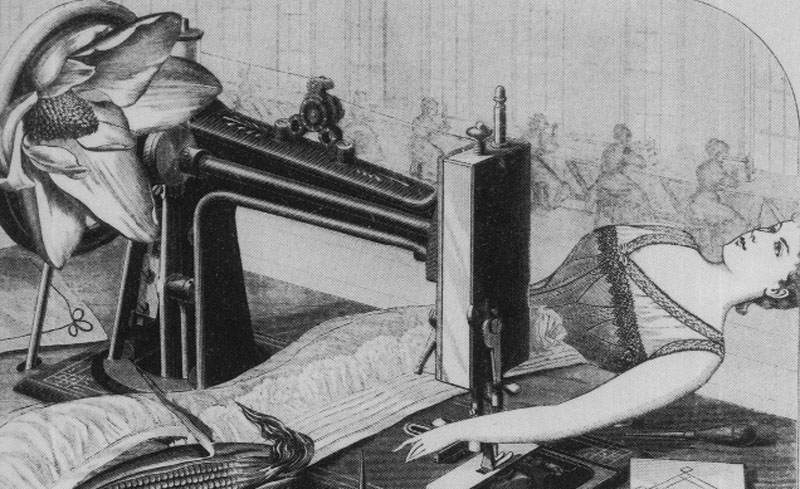

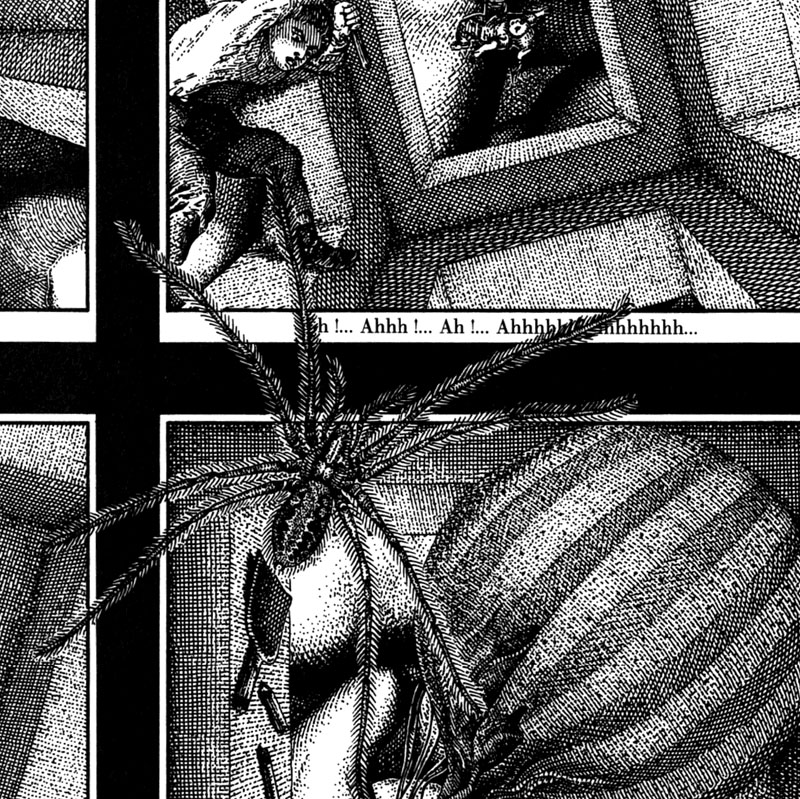

Nous croisons furtivement, chez Cathy Millet, des images familières ou, plus certainement, leurs ombres : gravures de La Nouvelle Justine, du volume Chirurgie de L’encyclopédie Diderot et D’Alembert, gravures d’interprétation, images d’Épinal, Peanuts, Roudoudou, feuilletons illustrés du XIXe, etc. Nous pouvons les reconnaître un instant, altérées, approximatives ou parcellaires, mais toujours prises dans une exploitation hétérogène. Elles y sont soumises à des forces puisées dans le système qui les emporte, dévitalisées en tant que connotations — il ne s’agit pas d’un travail de la citation par lequel un terme s’accompagne de sa propre puissance à signifier et à inséminer un champ nouveau, mais bien des pas d’une danse imitative, singerie d’un régime particulier de l’image — pour être actualisées en tant que trajet, en tant que force d’apparition possible (se fixant peu à peu en cadre du possible).

Une grille citationnelle est un équipement à double tranchant : si elle accrédite un nouveau récit d’une généalogie intellectuelle établie sur une pensée de l’histoire, elle interdit doublement l’illusionnisme narratif, à la fois par le saccage (du monde en train de se constituer dans lequel chaque irruption parasite son cours et chasse un instant le mirage) et par l’emprunt (en vassalisant le récit à des causes dont la vie et les développements se déroulent hors de lui).

Le moyen choisi pour neutraliser les effets par lesquels le collage ponctue le sens (connotation) et ponctue le temps (hétérogénéité), est bien chez Cathy Millet la mise au carré de l’illusion. Qu’imite-ton ici de tout autre que des figures ?

J’ai dit que nous n’étions pas pris dans le jeu de la citation exacte, du collationnement de sources plus ou moins polyphoniquement assemblées, mais dans la citation d’un mode particulier de l’image : la citation littérale, si elle ne s’abolit pas dans le travail qui en fait éclater les contours pour l’irradier de son propre commentaire, si elle ne se décompose pas pour ouvrir à une nouvelle naissance, n’est qu’un hoquet autotélique venu garantir entre auteur et lecteurs, spectateurs, quelque chose comme un entendement commun ; à ce titre, la fonction collage peut s’effectuer antinomiquement, soit comme pratique de destruction du connu ouvrant à l’inconnu soit, tout au contraire, comme précaution culturelle pour jouer uniquement de l’effet rassurant d’un prérequis collectif. Ravage ou poncif. Cathy Millet sait se garder du poncif en se gardant, en quelque sorte, du collage.

Voilà ce qui ossature ce réseau de sentiments de familiarité créé pour entraîner un contexte de production lui-même, par contamination, familier. Ainsi s’installe un régime de l’image ayant toute l’apparence du collage, entraînant par là même quelques présupposés constitutifs et narratifs :

ces agencements supposent un monde plein, à la fois extérieur (le monde des productions d’images, un monde conçu comme zone continue saturée d’images débordantes, soumise par le collage à uneforme de perverse, d’aberrante discrétisation) et intérieur (celui de l’aménagement et de la conduite d’un récit, de l’établissement de ses règles de cohérence), les deux étant également corrompus l’un par l’autre :

monde étendu que les séquences révèlent dans un état malade, monde produit que les collages disloquent, faisant partout des entrées verticales comme autant de fissures dans le continuum.

Mais cette verticalité implique-t-elle, pour autant, la construction d’un rapport de profondeur ? Un nouveau théâtre de l’expression ?

S’il s’agissait, plutôt, d’un tour de force par lequel un domaine de l’espace s’était vu transformé en domaine du temps ?

C’est par la notion d’avant-plan — celui, frontal, des effets de montage se frottant à celui, imbriqué, des illusionnismes narratifs — que se poursuit l’instruction graphique d’un procès des représentations ; le graphisme ne donne pas la forme, il l’obstrue, la soustrait dès lors qu’il se ressemble trop, qu’il se redouble d’être visible, dès lors que sa densité et son organisation cèdent au mimétisme la place d’une construction ostensible, déterminée à se donner au regard AVANT, en éclaireur de la figure.

Dans sa Note sur cathexis (qui accompagne un travail de montage dans lequel des réseaux de significations forcées frappent en désyntaxication des reproductions photographiques de tableaux de maîtres parcellaires et renversées), Joseph Kosuth écrit ceci, qui pourrait bien éclairer également cette membrane flottante arrêtant le regard avant les planches de Cathy Millet :

« la restructuration du sens à partir d’éléments donnés (combinaisons d’éléments trouvés, inventés ou mal utilisés) aboutit à l’oblitération de certaines significations par d’autres significations : le spectateur tombe dans le piège d’un des niveaux (comme dans un labyrinthe) et présume la signification de tout en éclipsant une partie. Bref, quand ce travail est perçu au-delà de sa forme (comment il est fait) la combinaison de rapports qui est le travail (ce qui est fait) apparaît. »

Un certain nombre de sas — ces oblitérations nées d’opérateurs supposés de production de sens évoqués par Kosuth — bloque l’accès aux planches par la création d’une verticalité connotative. C’est précisément de la connotation — du moins du sentiment connotatif, de l’impression têtue que quelque chose s’adresse là à du connu à déchiffrer — que se dégage la perception du tout ; c’est elle qui oblitère le sens du travail en l’enfouissant sous les couches des introuvables sens supposés.

Tout ceci arrache le champ dessiné à son cadre illusionniste — ce monde crédible et simulé qui est la condition première de toute réalisation narrative — pour le maintenir obstinément dans le nôtre. Ce qu’il y fait, c’est la marque d’une perforation inachevée. Il le creuse inlassablement, inefficacement, absurdement, faisant état de sa matérialité obtuse, de son infranchissabilité : une frontalité chasse l’autre et aboutit à un monde de cloisons qui pourraient bien coulisser à l’infini sans aucune réelle profondeur…

Pour assurer une parfaite fluidité à ces zones de pénétrations, il aura fallu les avaler toutes dans un même jeu, une même étendue : ce sera la trame comme condition d’apparition des mirages, la trame comme maille d’expansion, de croissance. Trame simulacre d’hétérogénéité (collage, citation) sur le socle d’une profonde homogénéité (manière totalisée de gravure — plus ou moins celle des graveurs dans la première partie de Show — pointillisme rigoureux, tramages manuels, trames comme imitation de trames) qui autorise un champ autonome, disposant ses propres règles, son propre illusionnisme, un illusionnisme intérieur à la zone de production : alors, à sa manière, implicitement, organiquement, il cite inlassablement sa genèse. Cet intérieur désigne un extérieur et en bloque l’accès. Il conduit à s’engluer dans le dessin, à emmailloter le regard dans la toile des signifiants.

Trame et échelle : la trame est au fond d’elle-même déjà la figure d’une chose ; c’est la chose qu’elle est comme monde et comme agencement (elle est toujours à l’échelle 1/1). Elle capture et oblitère la figure devenue alors l’intelligible du processus déplié dès lors que l’on s’est attardé un peu trop longtemps à sa visibilité propre : elle semble se jouer, par la connotation, entre ce trop-plein d’apparition et la soustraction de tout le visible, agissant elle-même en tant que citation, liquidant la question de la présence expressive — des lieux communs de l’expressivité — l’expulsant hors du cadre de visibilité, du cadre de possibilité.

Un tel crible plastique devait sans doute fatalement s’échouer dans les tramages mécaniques comme autant de pans autonomes dont Cathy Millet moquera la prétention à signifier quelque nuance que ce soit en détruisant toute profondeur par des agencements décoratifs et vains ; et c’est dans la masse inachevée d’une autre matrice de production possible, une plaque de carte à gratter noire abandonnée aux grattouillis d’une lame de cutter, que se clôt, page 111, une certaine histoire du plan de production.

On pensera peut-être alors à l’effet, quelques années plus tard, par lequel Didier Eberoni va clore John et Betty dans l’eau de lavage de ses aquarelles, superposant rigoureusement la chose et sa représentation dans une même matière et un même mouvement.

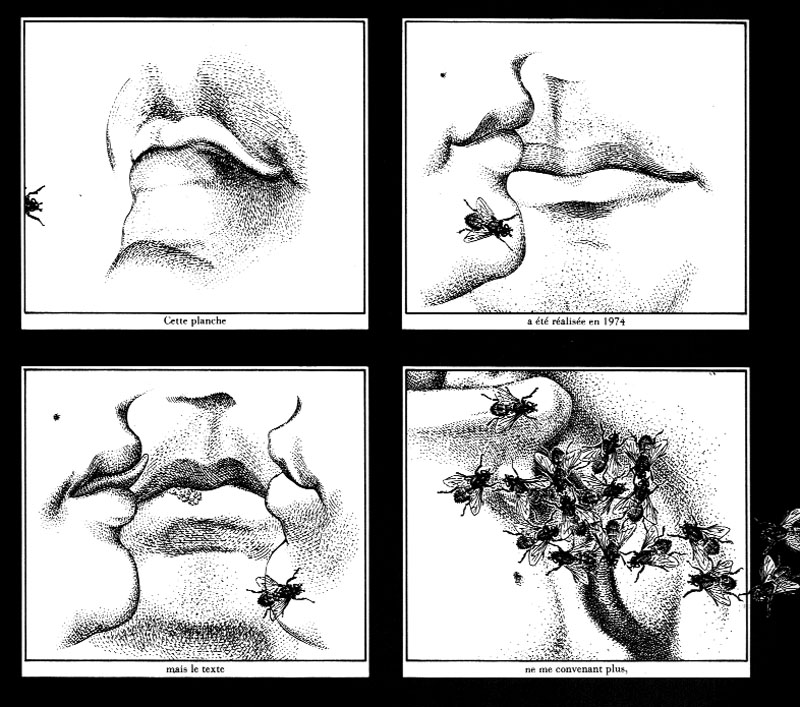

P. 55 : « Cette planche a été réalisée en 1974 mais le texte ne me convenait plus, je l’ai modifié et le voici. »

Nous venions déjà de traverser de nombreuses zones de censure de nos investissement libidinaux, jusqu’ici limitées au champ du regard ; nous étions souvent restés, littéralement, interdits. La gravure elle-même, plus exactement l’effet de gravure luimême, réduisant à néant le taux de pénétration, d’empathie. Identification zéro. Et voici que dans la planche de la page 55, Cathy Millet congédie le texte à son tour par l’autorité insolente d’une histoire des vestiges. Comme dans l’effet de gravure, le récit ne fait jouer ici que des remplaçants. Pour seule présence nous aurons le billet d’excuse fictif de l’absence.

La lecture est interdite au regard direct ; nous flottons sur une couche opaque qui tire sa durée de ce qu’elle dit recouvrir. Elle est prise dans son commentaire même, il en est le mode de narration. La justification, la seule vérité du texte qui nous soit donnée et dont nous devrons tenir compte, fait qu’il n’y aura pas d’autre énoncé que la substitution de l’énoncé. Voici un récit piégé dans un moment — une étape — qui suit sa dispersion supposée : cette étape apparaît en disparaissant, elle n’apparaît que de cette disparition même. Il s’agirait d’un état premier perdu (cette perte seule constitue pour le mode descriptif toute réalité pour camper la fiction), son mode est celui du rendez-vous manqué : elle se lit comme on admire un instant, trop vite, une copie ; admiration allouée à tort et à travers qui vous prive à jamais de toute rencontre avec l’original :

l’original, s’il venait à être retrouvé, serait condamné à n’être que le deuxième acte d’un théâtre de l’émotion consommée.

Notes