À propos de Un Novembre (journal)

de François Henninger édité par Anathème

par Docteur C.

« Hortus conclusus, soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus. »

Cantique des cantiques, 4 :12[1]

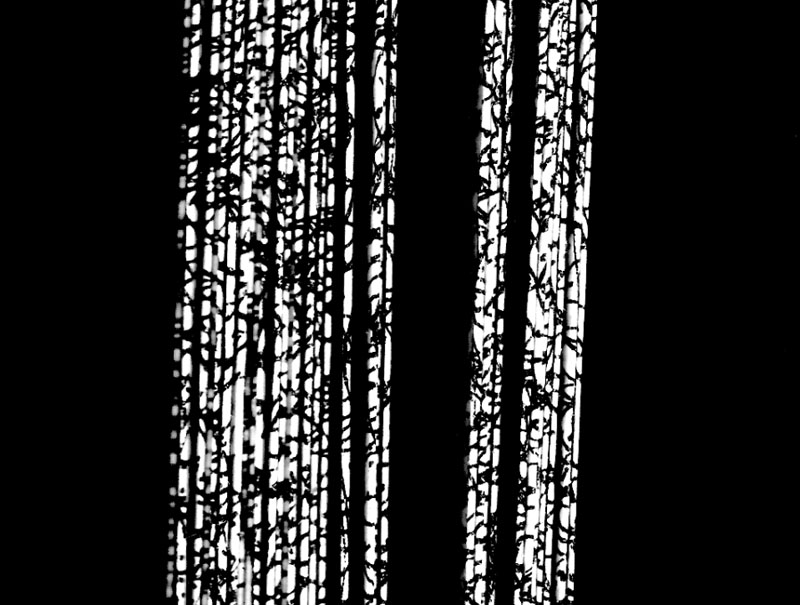

Sur un papier incarnat, entre le rose et le rouge franc, vibrent des motifs de tapis ou de tenture, barrés d’un bandeau blanc couvert des pièces assemblées d’un puzzle sans figure, bandeau au centre duquel se lit le titre, UN NOVEMBRE (journal), puis le nom d’auteur, françois henninger, enfin l’éditeur, éditions Anathème.

Retiré le bandeau, dépliés les rabats se dévoile le fleuron central géométrique : deux bótehs encadrent un losange surmonté d’une palmette ouverte sombre avec ses deux spires claires. L’ensemble est feuillagé. D’autres fleurons et feuillages couvrent la surface hachurée, ornements d’inspiration islamique[2], motifs de tapis décadrés traversés par une bordure de feuilles alternées puis opposées.

Ce végétal entoure la maison, première page du journal — suivant la page de titre : « Surtout qu’il n’y a aucune route alentour. Juste cette glaire géante qu’on appelle nature, ou plutôt végétation. Si je sortais j’aurai peur de m’y noyer ou d’y fondre » (13 novembre).

Le journal se déroule tout du long dans la maison, par des dessins d’enfilades infinies de pièces vidées de tout occupant apparent. Décors d’ornements intérieurs non fonctionnels, meublés de tapis aux nombreux motifs de hachures, de tapisseries, de tentures, d’escaliers, de portiques et de colonnades, de vases et de pots fleuris de motifs, et peuplés de nombreux portraits enchâssés aux pans et aux meubles de la maison, tous les portraits portant de différentes figures, d’actrices et d’acteur de cinéma. Tous altérés : déchiquetés, raturés, ou plongés au lavis dans l’eau d’une piscine, barrés de post-it, etc. Tous largement et richement encadrés, comme par un « ombilic qui rattache le tableau au monument dont il est la réduction »[3].

Ces dessins composent les percepts, qui nous « dérobent au monde objectif mais aussi à nous-mêmes. C’est le sentir »[4]. Le sentir de l’œil et du geste dans ce livre se dérobe particulièrement aux typologies iconographiques, telles qu’elles ressortent notamment des essais d’Erwin Panofsky, l’iconographie ne se bornant pas à la peinture, mais prétendant pouvoir s’appliquer dans sa méthode à toute image. Des dessins d’Un novembre, on ne saurait tirer ni figure ni allégorie, ni contenu représentatif, allant repoussant les percepts comme n’étant que des « motifs de paysage »[5]. Avec les seules typologies de l’iconographie, Un novembre ne serait bientôt plus qu’un cube de papier blanc[6].

Le journal se déroule au cours d’un mois de novembre, dans une écriture féminine qui compose les affects, revenant comme des ritournelles dans le territoire de la maison : à la poursuite de la bonne égarée, entre haine et désir, dans une envie de fumer, dans les souvenirs du fils et des amours passées, dans le récit d’une errance et des rencontres qu’elle occasionne, dans la contemplation des portraits monumentaux : « Une chose m’a remonté le moral. Dans un vieux carnet j’ai lu que j’avais demandé à la bonne de remplacer tous les portraits de cette conne par la photo d’une actrice ratée. Il faut que je m’en souvienne. Je n’ai plus à craindre de croiser son regard du coup qui n’est pas le sien » (16 novembre).

Les « percepts ne sont plus des perceptions car indépendants d’un état de ceux qui les éprouvent, les affects ne sont plus des sentiments ou affections, ils débordent la force de ceux qui passent par eux »[7]. Un novembre produit un bloc de sensations qui débordent perceptions, affections et opinions de son auteur.

François Henninger fait bloc du dessin et de l’écriture, les « pans » du senti dans le dessin, pans de murs, de sols tapissés, pans d’escaliers, pans d’étoffes, pièces de boucher et passages de labyrinthes, pans d’allégories factices ; les « pans » du sentant de l’écriture féminine, pans d’émotions, de besoins et de désirs, les « pans » de l’écriture masculine, pans de conditions historiques, sociales et naturelles, pans de devenirs.

L’ »incarnat » se dégage de ce bloc de sensations que composent dessin et écriture. Sans s’y incarner, la chair vibre dans l’espace de leur coïncidence, elle pulse dans l’entrelacs de l’infini des percepts et des imprédictibles affects. « La sensation composée, faite de percepts et d’affects, déterritorialise le système d’opinion qui réunissait les perceptions et affections dominantes dans un milieu naturel, historique et social »[8].

Un novembre compose à partir du territoire de la maison par le journal tenu par la mère depuis l’intérieur. Mais le journal est entrecoupé par des reproductions de cartes postales envoyées par le fils (de la bonne ?), depuis les paysages extérieurs du monde. Dans ces cartes l’écriture se fait au verso du dessin, dans un rapport de profondeur, tandis que le dessin n’est plus décor intérieur mais paysage extérieur, de pure surface et d’un seul plan.

Le paysage, selon le Littré, est « l’étendue du pays que l’on voit d’un seul aspect ». Les dessins de paysages de ces cartes postales se font motifs sur ce seul plan, perspectives et pans absents : acanthes de routes et de Z.I., arabesques de pylônes de lignes électriques THT et d’éclairages autoroutiers, etc.

Si l’écriture du fils est une profondeur, elle se loge dans les histoires anthropologiques modernes : il est soumis à un travail (absurde) qui l’aliène, dans une langue ou une communication qui lui est étrangère, dans des conditions de vie qui lui échappent totalement, jusqu’à sa compagne… « L’homme absent, mais tout entier dans le paysage », selon l’énigme de Cézanne[9], pris dans les affects de la vie moderne : « Il y a aussi un bel ascenseur dans l’immeuble, « l’ascenseur social » qu’on l’appelle entre nous, pour rigoler » (3ème carte postale).

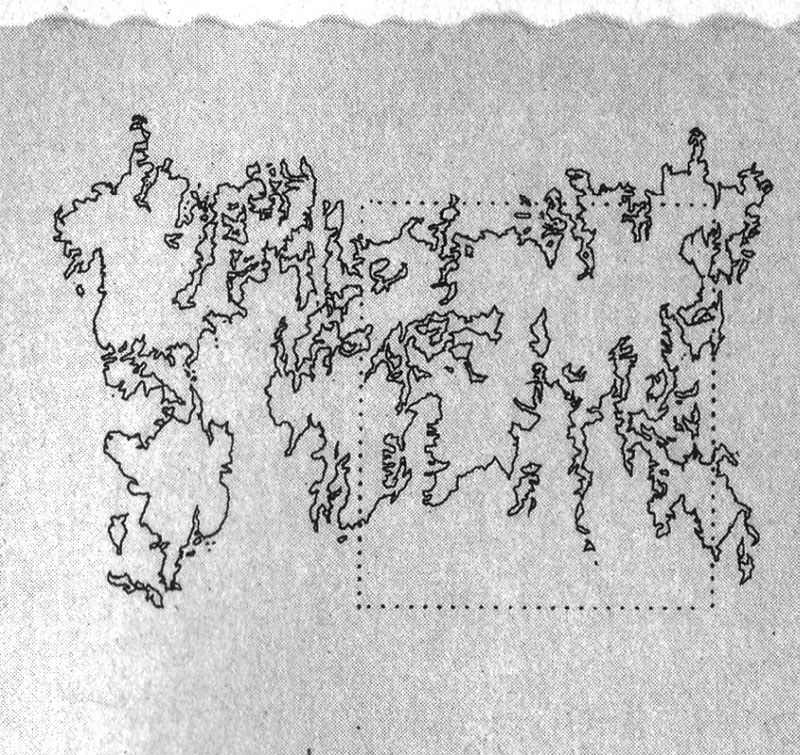

Sur chaque verso de carte postale, à l’emplacement du timbre, figure une carte du monde. Ensemble elles produisent un minuscule atlas, un recueil de cartes géographiques[10] à l’échelle d’un timbre poste. D’abord image fidèle à celle des cinq continents telle que nous la connaissons, la carte du monde va progressivement s’altérer, les continents se distendre et se fendre pour former comme de multiples atolls. Dans les dernières cartes postales elle va se contracter tout en s’effaçant dans les bordures, ouvrant et éclatant ainsi les limites du monde connu…

Dans Palimpsestes[11], Gérard Genette esquissait la typologie du « paratexte ». Il l’approfondit dans Seuils[12], en la définissant comme étant « ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public [sic] »[13]. Dans cette zone indécise entre le texte et le monde, la couverture et le bandeau relèvent plus précisément du « péritexte éditorial », cette dernière bande étant « constitutivement éphémère », portant de préférence « des messages paratextuels que l’on souhaite eux-mêmes transitoires, à oublier après effet »[14]. Misères des typologies et de leurs fonctions…

Si Genette n’interroge la « fonction » du paratexte que dans la seule littérature, il propose de l’étendre à tous les arts, chacun connaissant un équivalent au paratexte littéraire par la publication[15], en premier lieu les bandes dessinées et autres livres d’images[16].

Que dire d’Un novembre sinon qu’il fait œuvre, écriture et dessin formant un chaosmos, selon le mot de James Joyce dans Finnegans Wake (1939) : un chaos composé, ni prévu ni préconçu. Notre pensée doit échapper au chaos, aux idées fuyantes qui n’accrochent à rien, à la dissolution ; mais elle peut faire face au chaos et l’affronter, le composer en variété chaoïde, en œuvre d’art, qui donne la vision et la sensation des « forces insensibles qui peuplent le monde, et qui nous affectent, nous font devenir »[17]

Dans les dernières pages du journal (36 novembre), un pan de mur en briques s’ouvre en deux sous la poussée de forces végétales qui envahissent la maison, dans une floraison de traits et de hachures, mousseux, nuageux ou liquides, cette « glaire », de plus en plus abstraite et indistincte, envahit tout l’espace des percepts. Parce que les pages d’Un novembre sont façonnées par une pliure en accordéon, permettant ainsi d’imprimer des motifs sur la ici mal-nommée tranche — puisqu’elle n’est pas massicotée mais porte une succession de plis, elle prolonge la floraison des dernières pages, fait passage composé du chaos.

Ces forces de vie non-organique infinies remontent des quatre côtés du livre, dont l’aplat incarnat germine maintenant d’un jardin déchaîné.