À propos de Gloriana de Kevin Huizenga

édité par Drawn & Quarterly

par Julien Meunier

La première fois que j’ai croisé le travail de Huizenga, c’était dans le numéro 2 de la revue Black. Dans le récit court 28th Street, on pouvait découvrir Glenn Ganges, personnage récurent qui semblait être une sorte de double semi-fictionnel de l’auteur. Il y avait quelque chose de bancal dans cette revue, un ensemble trop inégal, qui m’avait fait rater le charme particulier des pages de Huizenga. M’en était resté le souvenir d’un récit agréable, une sorte d’autobio cachée derrière un conte fantastique, un dessin simple et sage, tout ça étant très classique, m’avait-il semblé. Bon, je n’avais rien compris.

Il a bien dû se passer quelque chose à la lecture de cette histoire, puisque plus tard je suis retourné vers Huizenga, vers le peu qui existe en français d’abord, puis vers quelques livres en anglais. À un moment, il a bien fallu se rendre à l’évidence, Huizenga est un auteur passionnant.

Gloriana est un recueil de quatre histoires courtes : The Groceries, The Sunset, The Moon Rose, et Basketball. Toutes ces histoires ont pour personnage principal Glenn Ganges, un jeune homme ordinaire, sans relief, vivant avec sa compagne dans une banlieue américaine. Huizenga y décrit une vie banale, un quotidien presque plat, dans une narration lente, aux effets simples, on range les courses, on parle au téléphone, on va à la bibliothèque, on s’imagine des choses puis on se les raconte. Le dessin lui-même est très simple, une sorte de ligne claire relâchée, sans effets de cadrage particulier. Le sous-titre du livre, « The Adventures of Glenn Ganges » fonctionne comme une fausse promesse ironique, aucune aventure n’aura lieu, c’est même plutôt l’absence de tout ce qui pourrait s’approcher d’une action qui caractérise les récits.

Les histoires de Gloriana se concentrent sur un champ du vivant volontairement réduit, où la vie se remplit de peu de choses, comme une épure. Mais dans ce presque rien, c’est toute une exploration du sensible qui est à l’œuvre. Un bruit, une odeur, une lumière particulière et tout décolle. Une rêverie diurne, une insomnie nocturne, les fantasmes très simples que les personnages se fabriquent ont la même épaisseur, ils sont traités dans une même narration aussi paisible que leur vie réelle. L’imaginaire et le réel sont presque indiscernables, dans une même douce banalité, où le fantastique peut surgir, simplement mais franchement. Parce que ce monde tellement apaisé, cette focalisation sur des événements de la vie qui sont si petits qu’ils peuvent s’extraire de tout récit (une respiration, une compression du temps, une poussière dans l’œil), cet univers si doux et ouaté, est fragile, il risque à chaque moment de s’écrouler. Il vacille, et ce vacillement seul en fait tout le sel, ça ouvre une perspective, la possibilité que l’ordinaire des choses recèle plusieurs dimensions, que l’anodin puisse être un gouffre. Et parfois, le vacillement se fait complet, à regarder les choses de si près on finit par les voir basculer. Et c’est alors une esthétique de la crise que travaille Huizenga.

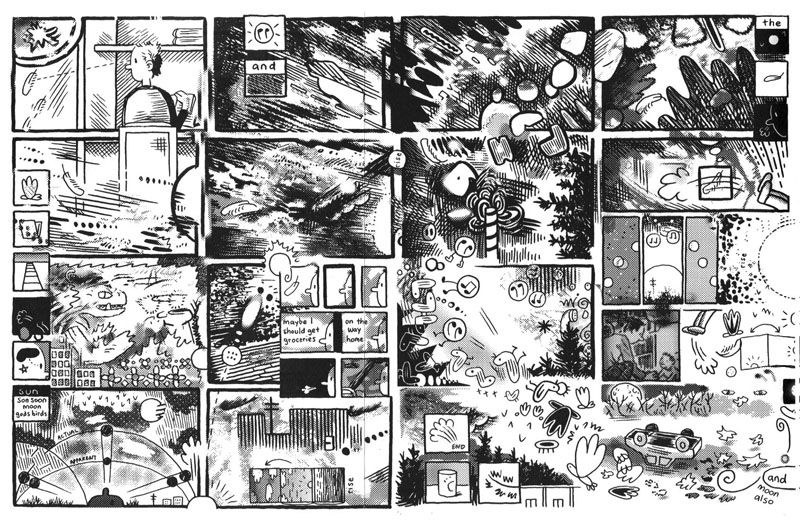

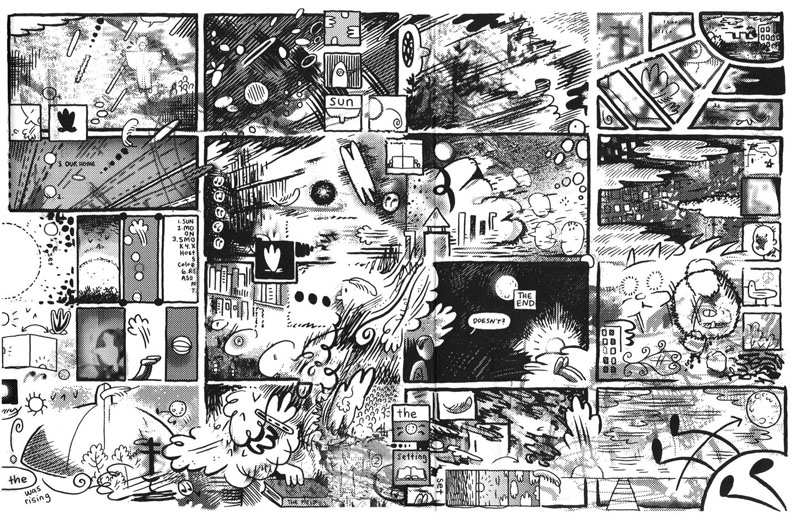

Pour le comprendre, Il faut s’arrêter et décrire ce qui se passe dans le second chapitre The Sunset. Glenn Ganges raconte à un ami au téléphone un événement qui lui est arrivé à la bibliothèque. Ce récit semble rapidement perdre les pédales, le temps hoquette, se répète, revient en arrière et bégaye. La bibliothèque comme lieu du même moment répété à l’infini. Le réel perd pied, tout flanche, le cadre et la structure se délitent, jusqu’à s’approcher d’une abstraction, ou d’une perte du sens. Alors les pages 58 et 59 se déplient (physiquement), et c’est un énorme panorama de cases et de traits qui se chevauchent et se mélangent, le petit monde domestique s’est transformé en un bouillonnement gigantesque et spectaculaire. Soudain, tout est éclatant, organisé comme un mystère flamboyant dont on n’aurait pas la clé. Le minuscule s’est fait cosmique.

Plus loin le récit reprend petit à petit sa cohérence. Sur quelques pages, la structure retrouve un ordre, les cases se réorganisent. On ne saisit toujours pas bien, ça titube, jusqu’à rétablir un équilibre paisible, et l’on comprend ce que l’on vient de voir : Glenn Ganges a regardé une plume de pigeon tomber dans le ciel et s’est fait surprendre lorsque son regard a croisé le soleil couchant. Il s’est alors brûlé momentanément la rétine. Cet événement banal a pourtant pris ici une ampleur grandiose. La rétine brûlée, et c’est le monde entier qui a basculé, le temps qui s’est déplié et dilaté, le sens qui a éclaté aux quatre coins. Huizenga avait réduit le monde à peu de choses, et dans ce presque vide, une plume de pigeon fut comme une explosion, un moment qui devient infini et semble contenir tous les autres, des fragments de ce qui a eu lieu, de ce qui va arriver, tout ça se chevauchant dans un chaos presque lyrique.

Paradoxalement, alors que Glenn raconte son aventure à un ami au téléphone, rien de ce qui suivra ne sera de l’ordre du récit ou du dicible, mais plutôt d’une expérience de lecture. Le projet de Huizenga n’est pas de construire une histoire, mais de travailler la perception. Comment on reçoit le monde, comment on l’habite, comment on peut en rendre compte, comment on le partage. Cette question de la perception, Huizenga en fait un problème esthétique, comment représenter le temps, une errance de l’esprit, un trouble existentiel provoqué par une vue qui se trouble… Dans The Sunset, il prend le parti d’une représentation sensible, ce qui a impressionné la rétine doit impressionner le lecteur. La sidération produite par ce moment fracasse la ligne droite du récit pour laisser place au doute, à la fragmentation, au parcellaire et au simultané, un flash qui dure une éternité.

C’est une expérience commune et courante certainement, ces instants fugitifs où l’on n’est plus sûr de ce que l’on voit, où l’on ne comprend plus très bien ce qui se passe (on se lève trop vite et la tête tourne, on marche dans le noir et l’on n’est plus sûr de reconnaître la pièce pourtant familière). Pourtant Huizenga ne cherche pas la connivence avec le lecteur sur des petits moments de vie ordinaire. Au contraire il fait l’investigation de ces instants-là, il en dégage ce qui fait leur prix, leur singularité, leur étrangeté. Il en fait quelque chose de l’ordre de la révélation : il y a une beauté dans cette fulgurance, un inattendu fondamental.

Ça passe par une attention à la fois scientifique et mystique aux choses, un rapport concret au monde allié à un émerveillement profond, qui font que les passages qui s’attachent au quotidien sont chargés d’une dimension onirique ou surréelle, et que les passages qui regardent vers l’abstraction sont aussi des moments de pure description méthodique. À un moment, tout ça se mélange. On a cru à un double regard alors qu’il s’agissait de la même chose.

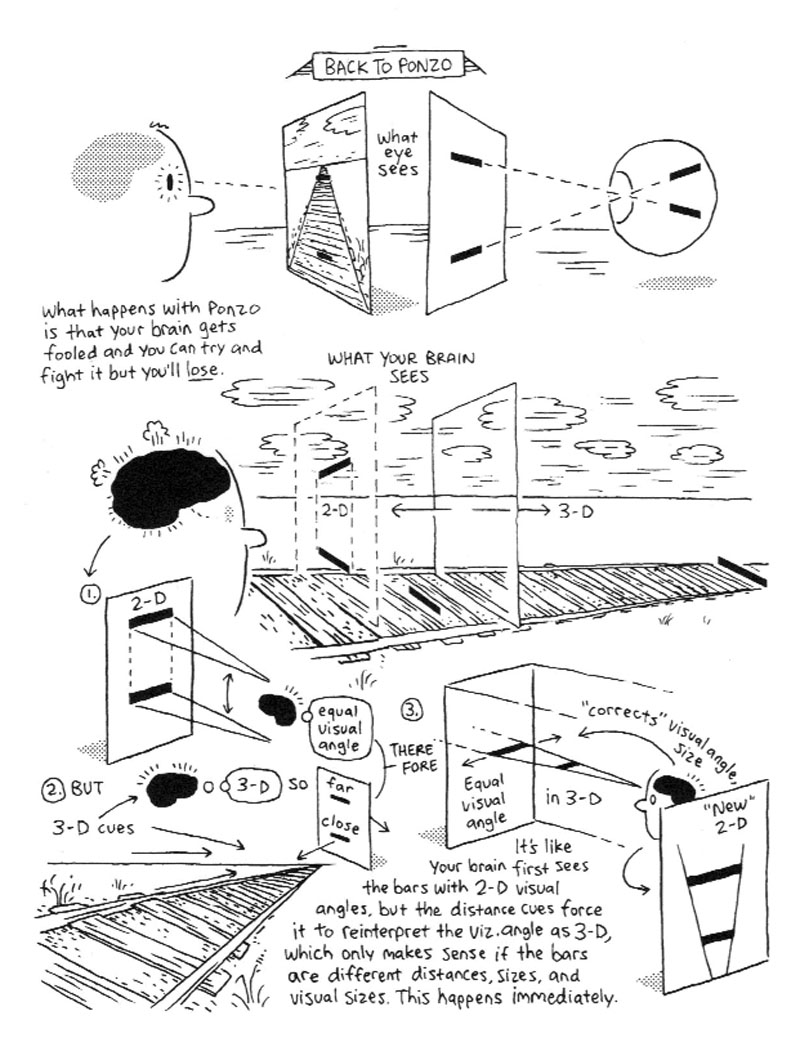

Le chapitre suivant, The Moon Rose, est comme une répétition inversée. Cette fois -ci le point de vue s’est déplacé. Le soleil se couche, la lune monte, et Glenn Ganges se retrouve commentateur de l’expérience de quelqu’un d’autre. En rentrant chez lui, il rencontre ses voisins, une famille sortie la nuit dans l’allée pour regarder la lune. Celle-ci est particulièrement grosse et rouge, les gens la regardent avec une expression d’angoisse sur leur visage. Ils racontent alors qu’il s’agit pour eux d’un signe de la fin du monde. Glenn, pour les rassurer, se lance dans une explication technique du phénomène optique, histoire de dédramatiser et de faire comprendre la relative banalité de ce qu’ils voient. S’ensuit une dizaine de pages remplies de diagrammes et de schémas cherchant à développer scientifiquement les lois physiques et optiques qui régissent cette illusion.

Huizenga abandonne le geste ample et global de The Sunset pour passer à un désir minutieux d’éclairer les choses, pas à pas, dans le détail. S’il y a une certaine contradiction au premier abord (devant ses voisins, Glenn cherche avant tout à rationaliser leur regard, à leur faire comprendre la logique de ce qu’ils voient, alors que, quelques pages plus tôt, il faisait lui-même l’expérience d’une révélation quasi mystique), la cohérence vient en premier lieu du fait qu’il s’agit là aussi d’une absence de récit. Là encore, aucun événement, aucune histoire, mais l’effort méticuleux d’entrer dans une explication du monde. Pour Huizenga, on ne peut pas (se) raconter d’histoire. La superstition crée de l’angoisse, tous les mystères ne se valent pas, Glenn décide donc de lever celui de la lune rousse.

Pourtant, la profusion d’explications, la surabondance de schémas ne produisent pas le discours limpide qu’on aurait pu attendre. Petit à petit, c’est plutôt une sorte d’écho esthétique au chapitre The Sunset qui se met en place, et ce que le précédent passage faisait à la bande dessinée revient ici d’une manière détournée. C’est que le diagramme chez Huizenga n’est pas seulement informatif et pédagogique, c’est une forme qui a aussi sa propre beauté, qui produit sa propre étrangeté, et cette étrangeté se suffit en elle-même, elle peut être un but en soi (en introduction du livre, des notes jetées au hasard par l’auteur au sujet du contenu du livre laissent apparaître un fantasme de directions possibles du travail : « Diagram of book », puis « Diagram of diagram »). Huizenga travaille deux fondements de la bande dessinée, à la fois une expression linéaire, une lecture, et une structure à construire dans un espace, un lieu. Plus précisément, dans The Moon Rose comme dans The Sunset, c’est une sorte de lâcher prise de la structure en bande dessinée qui s’opère, ou une présence/absence de cette structure, dans le sens où elle existe toujours, mais parfois dans un but avant tout plastique et rythmique, plutôt que dans celui d’organiser un récit. Dans ces moments-là, ça accueille moins une lecture linéaire qu’une errance un peu perdue dans la page, un emballement visuel où le réel perd progressivement pied. De fait, le développement subjectif de The Sunset et la tentative d’objectivité de The Moon Rose ne jouent pas l’un contre l’autre, ils ne font en fait que se rencontrer (on notera aussi que des éléments graphiques des démonstrations de The Moon Rose sont, comme des flashforwards, déjà présents dans le délire visuel de The Sunset, tel un Godzilla tout d’abord inexplicable, ou des rails de chemin de fer par exemple).

Il n’y a pas de valeur là-dedans, être au monde c’est autant faire l’expérience d’une chose, en être le spectateur, et le narrateur, à la même seconde. Ce que vise Huizenga, ce n’est pas seulement saisir le lecteur par une représentation abstraite, ni l’édifier par une approche pédagogique et logique des phénomènes physiques, mais plutôt faire émerger là où ça se rencontre, là où ça se mélange. Il n’y a qu’un monde, et une lune rousse est autant une illusion d’optique que la fin des temps. Ce qu’on avait pris pour une contradiction était en fait une continuation, une variation d’un même rapport aux choses (ça crée une sorte de vertige d’autant plus fort et excitant qu’il vient d’une bande dessinée qu’on avait cru simple et uniforme. De fait la simplicité et la banalité décrites au début du texte n’existent pas réellement, elles sont bien le lieu des aventures annoncées par le sous-titre).

Il y a une beauté du monde en ce qu’il est à la fois quantifiable, mesurable, et en même temps complètement insaisissable, infini. Tenter de le décrire ou se faire déborder par lui revient au même. Et dans ce désir d’en rendre compte, la fresque abstraite ou le diagramme se rejoignent, ont la même fonction : dire le monde, et dire combien il est indicible.