Thèmes : ordinaire, dépression / suicide, circularité, illustion pictographique

par Aurélien Leif

[...] Nous ne sommes jamais assez humbles, assez faibles, assez seuls, assez incapables (Branford the Best bee in the world, Acme Novelty Library 17, p. 62 : « Sa famille ne l’aurait-elle pas oublié ? Ou pire encore : n’aurait-elle pas trouvé une autre abeille, une meilleure abeille ? »). Nous essayons encore. Et par là-même nous méritons les misérables incidents qui nous rendent plus misérables encore. Nous ne sommes jamais assez peu. La course à l’humilité ne peut pas prendre fin. [...]

Une notion apparemment intrinsèque au travail de Ware, c’est celle de l’ordinaire. Plus Ware est ordinaire, et moins il est banal. Les personnes/personnages de Ware sont ordinaires en diable parce qu’exceptionnels au possible. Mais il faut reprendre le problème dès le départ : ordinaires par rapport à quoi ? Quel est le problème de Ware ? Ce n’est pas celui, tant rebattu, devenu cliché convenu, de l’antihéros à mi-chemin entre le postmodernisme et le kafkaïen. Ware est tout à fait classique en un sens très précis :

Au-delà de ces évidences sociales (ou historiquement sociales, fondant en histoire tout ce à partir de quoi les autres œuvres sont comparées en reste), il y a celle, tenace, que Ware par-dessus tout écrit, c'est-à-dire, au fond ne dessine pas ; s'il dessine, c'est qu'il écrit, c'est qu'il articule du sens, l'agence, le fait fonctionner. On lui sait gré de créer des personnages, mais pas de ces paquets de lignes qui font le comics : des personnages littéraires, c'est-à-dire des réserves d'affects nouées dans des récits. L.L. de Mars

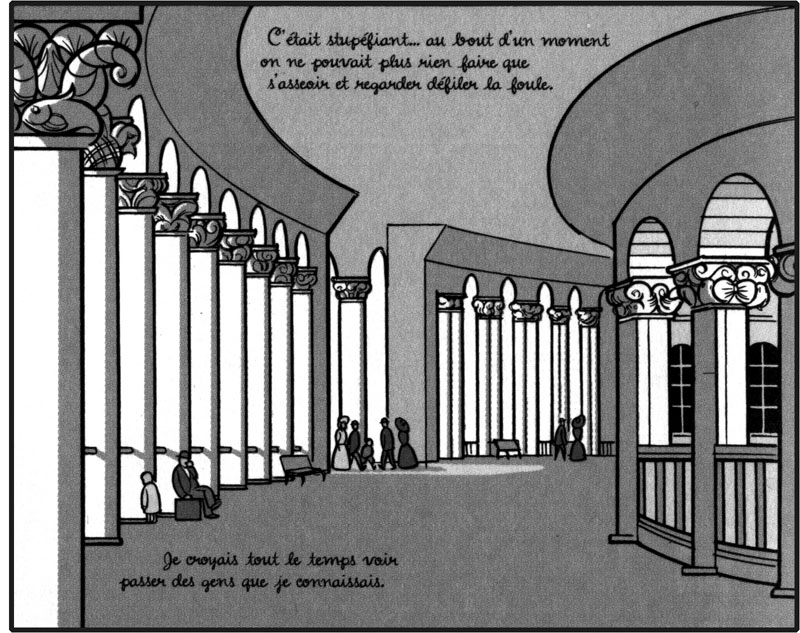

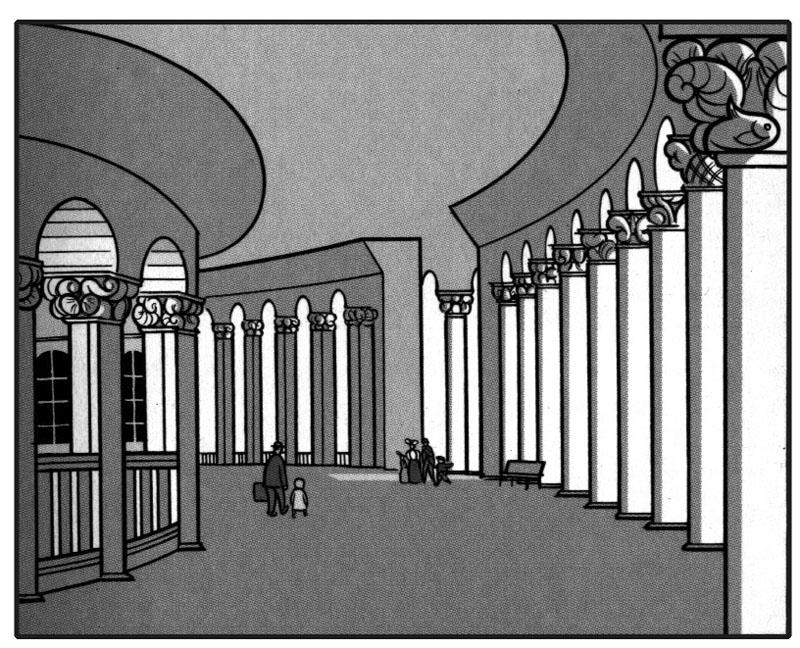

il cherche avec une fureur tranquille la vie en tant que vie, la littéralité qui ne s’indexe plus sur rien. Si les livres de Ware sonnent si vrais, si sensiblement vrais, c’est parce que d’une seule vie ils font la transversale de toutes les vies possibles en en poussant la littéralité à bout, en en restituant les syncopes, les absurdités, les détours, l’ennui, la dépression. Ware cherche le personnage qui n’est pas le héros de quelque chose, pas même de sa vie, d’où la différence entre le désœuvrement de l’antihéros, et la dépression de ses personnages. Ce qui compte, c’est la vie telle qu’elle va, qui colle si fort aux détails, aux contemplations vides, aux actions automatiques, aux yeux dans le vague et aux regards dans la lune qui font les trois-quarts de ce qu’on appelle le quotidien... La vie de tous les jours n’a rien à voir avec la vie quotidienne : c’est la vie littérale. La vie de tous les jours, c‘est la vie de tout le jour. C’est pourquoi The Imp (p. 6) est à côté du problème lorsqu’il aborde Jimmy Corrigan en posant la question de son ambivalence, à la fois comme un rien du tout et comme personnage authentiquement animé d’une vie intérieure. Le terme de prosopopée est fondamental ici, et a tout à voir avec la théâtralité déceptrice partout présente chez Ware. Le statut de la parole chez Ware, c’est qu’il n’y a pas de parole du sujet qui viendrait trancher sur tous les autres modes affectifs et impressifs qui traversent le livre : la parole est modale, elle n’est qu’un mode — au sens musical — parmi d’autres modes, elle est aussi modale que le passage et la durée de la couleur, que le jeu et le transit d’un motif. Elle ne fait même plus sens par rapport au problème de la narration : c’est un mode esthétique. Ware fait parler comme il chromatise, il modalise l’émotion. C’est pourquoi plutôt que de la parole de sujet, plutôt même que la parole des personnages, il n’y a que des prosopopées d’esthets (étymologiquement, personne et personnage découlent d’un même terme grec, celui de prosopon, qui désigne d’abord le masque théâtral, et qui plus tardivement, à Rome, sera orienté dans un sens plus légal vers la notion de personne, directement juridique et morale). La prosopopée, c’est d’abord le masque d’une puissance qui modalise celle-ci, comme parole ou comme geste. Adieu la performance, adieu le performatif. Les hommes parlent à égalité avec les immeubles, les pigeons, les abeilles : il n’y a pas de primat de la parole, mais une équivalence théâtrale de prosopopées.

[...] Et ils ennuient tout le monde du peu d’existence qu’ils trimbalent avec eux. Ils existent d’une existence qui ne suffit pas, d’une existence de flaque figée en mornes reflets gris et bidimensionnels. D’une existence qui ne prend forme de rien et se tait car elle ne parvient pas à faire lien. Ce topos de l’être impopulaire, du reclus social, du grand incompétent, de celui qui ne sait pas avoir de meilleur ami ni d’amis tout court, celui qui ne sait pas socialiser. Non seulement malheureux vu de l’extérieur mais sans cesse en larmes à l’intérieur. Véritablement désolés. [...]

La dépression chez Ware a tout à voir avec la cyclicité du temps. C’est qu’il y aurait deux types de déception : la déception intransitive qui est déception esthétique, et la déception transitive, qui aurait elle-même deux autres aspects, et qui est propre au temps qui répète l’histoire et les histoires. C’est d’une part la déception des choses, non pas celle des objets, mais des choses telles qu’elles sont : on est déçu, mais de tout et rien à la fois, pas du monde mais de son état. L’autre forme de déception transitive, c’est la déception propre à ses personnages, la déception d’avoir à traquer toute sa vie un objet virtuel qu’on ne saisit jamais réellement, qui glisse entre les doigts comme une carpe savonnée et dont on ne saisit jamais que les facettes incarnées dans une vie ou une autre, un objet ou son double. C’est la déception de l’objet virtuel plutôt que celle des choses. On peut, certes, dire de Ware qu’il raconte la dépression typiquement américaine d’un mythe qui vit sa propre désillusion comme un mythe substitutif, celui de la Grande Dépression plutôt ontonomique qu’économique. Mais si tel était le cas, Ware n’aurait pas grand-chose à dire, seulement l’éternelle resucée de la dépression américaine qui reste adolescente à 60 ou même à 200 ans, celle de l’individu américain et du Self-Self mythique perdu quelque part entre Superman et Quidaman dans la taxinomie de ses désenchantements. La vision américaine, c’est la vision personnaliste, la vision européenne, c’est la vision sociale. Autant dire que la faiblesse de l’Europe, c’est d’avoir fait passer la perspective dans une analytique : le personnel, c’est l’émotionnel, le social, c’est la catégorie. Ware raconte une toute autre histoire de déception, bien plus vaste et bien plus générale. C’est la déception propre à cette maniaco-dépression qu’est toute vie réduite à sa biographie, l’alternance de l’engouement pour l’incarnation enfin atteinte de l’objet (virtuel) du désir, et la déception fatale qui en découle un jour ou l’autre aussi nécessairement que l’eau découle des glaciers. Ce n’est pas une histoire particulière ou relativement générale que nous raconte Ware, comme si ses récits de couples désabusés, de quinquas dépressifs, d’engluement dans la banalité grise constituaient l’allégorie ou le symbole de tous les destins individuels. S’il n’aime pas les storyteller, si Ware oppose le verbe écrire au verbe narrer (Mono. kultur #3), c’est parce qu’il est d’abord question de logique : quelle est, quelles sont, les logiques de nos déceptions, l’esthétique de nos dépressions ? Comme dans l’histoire de l’art, mi-parodique mi-sérieuse, farcesque parce que littérale et littérale parce que désabusée, que Ware dessine dans son Annual Report, le plus ancien passé embrasse le plus hypothétique futur, le dessinateur en pagne de mammouth dans sa caverne incarne le même type que son spectre à venir, l’homme en tenue d’astronaute dans son appartement-usine. À la limite, c’est la préhistoire qui répète déjà l’après-histoire, le passé répète le futur jusqu’à ce que les deux s’indiscernent, hormis par cette référence ultime qu’est l’histoire-même comme index des situations : la mémoire warienne est mémoire du futur. La dépersonnalisation est un faux diagnostic tant qu’on en reste à des déceptions transitives, tant qu’on dit JE suis déçu DE. Car même du fond des dépressions qu’elle induit, on retrouve une lutte morbide des malheurs, un combat de coqs suicidaires. Même dans la dépression, la personnalisation du malheur revient en force, dépression au carré du Pire devenu sa propre farce.

[...] La composition de la case aussi. La multiplication des espaces (voir ci-dessous espaces pleins) tout autant. L’agencement énorme des choses et des lieux. La minutie. Ce qui excède le récit le prépare. Le désamorce. Le sertit de tellement de présence. Faire parler l’immeuble des Building Stories serait une faute de goût s’il n’était d’abord et en même temps si longuement dessiné. Pas décrit, dessiné. Parfois même transformé en condensé à découper et plier de lui-même, en représentation de sa représentation. Déjà inscrit dans les dimensions, il parle. Il parle en très petits caractères, presque illisibles. [...]

L’un des procédés essentiels de Ware, c’est la coupe. Sa case en est toujours une, à la fois coupe anatomique, architecturale, cinématographique (ainsi dans Rusty Brown, le texte sur le flocon de neige et l’importance du microscope). Mais elle n’est pas seulement graphique, comme dans ces dessins répétés de maisons ou de bâtiments dont un cadre noir vient translucider le mur et l’ouvrir comme un écorché. C’est d’abord une coupe de durée, qui se traduit comme coupe psychique passant à travers le plus anodin, le crâne d’un pigeon à thanksgiving, les idées noires d’une suicidaire handicapée, la pensée d’un gamin qui se prend pour un super-héros et la minute d’après se fait bizuter par quelques lourdauds acnéiques (Rusty Brown). Dès lors, les coupes sont toujours emboîtées : la coupe ouvre sur un simulacre d’intériorité quand Rusty Brown se rêve en Earman ou quand son père déprime et pense « I’m sleeping through my life », mais elle est intégrée dans la coupe d’une situation qui se compose d’une atmosphère et d’une tonalité, et sur laquelle repose toute la charge dépressive. En fait, Ware met en cause toute la représentation d’une causalisation de la vie : plutôt que le fétiche de la cause qui nous met en mouvement et fonctionne sur le modèle de l’arborescence limitée, c‘est la constellation d’où se tracent des lignes disjointes : jamais des axes causaux ne seront homologues aux atmosphères d’une situation. Le récit est essentiellement situationnel, la narration est un mythe causaliste. C‘est ce qui se joue déjà, sous une forme esquissée, ludique et bordélique, dans le Notebook I (p. 32) : un simple petit schéma, qui met face à face Quimby the mouse et l’une des premières figures wariennes, sorte de noyau de chair difforme à la fois patate et couille dure : devant Quimby, qui parle et blah blah blah, cette dernière dit : « language vs. atmosphere ». Ou bien toujours dans le Notebook, (p. 40), où Quimby élabore une sorte de poétique liminaire de la bande dessinée, et liste les cinq éléments suivants : « Rythm, symbol, texture, atmosphere (tone), detail (density) ». Ou bien dans le même Notebook, cette petite note (p. 118) : « pay more attention to tonality ». C’est bien pourquoi l’écriture de Ware est d’abord un problème de tonalité, est d’abord une tonologie, art des tons et art des tensions (en grec, dans le stoïcisme très notamment, le terme de tonos indique à la fois la tension et la tonalité). Fin du seigneur Semios, incipit Tonos.

Texte de L.L. de Mars : [...] On avait pris l’isométrie — par sa froideur supposée — pour un moyen contre-expressif atténuant, voire interdisant l’empathie (froideur ou chaleur ne sont ici que le cliché qui renvoie aux conventions de l’expressivité), alors qu’elle trouble la question de la présence et de la distance en en renversant les rapports d’interprétation : ce n’est pas le tissu nerveux dont l’isométrie viendra interrompre le partage, mais l’espace fonctionnel. Et en tant qu’elle suppose un saut en avant dans la représentation vers la substance, elle nous tient plus près de l’objet, là où c’est l’illusionnisme théâtral qui, stratégiquement, les écarte. En d’autres termes, c’est le mouvement inverse à celui supposé par les théories de l’expression (une mise à distance) que la désincarnation isométrique travaille, dans un rapprochement qui réincarne la lecture. [...]

Il faudrait commencer par démettre, chez Ware, l’assimilation de la bande dessinée à une forme de pictographie. Celle-ci repose sur plusieurs présupposés esthétiques : la distinction du détail et de l’essentiel (le détail s’oppose plus à l’essentiel qu’au tout), l’assimilation de l’élémentaire et du signe, l’idée d’un récit fondamentalement conçu comme diachronie que les signes, détails et éléments, ne feraient que déplier synchroniquement. S’il y a un trouble sémiotique qui se laisse lire chez Ware, il n’est pas dans la juxtaposition et le parasitage tabularisé de signes coordonnés et montés en réseau. L’indécision sémiotique chez Ware, on la rencontre précisément dans la non-discrimination des ordres et des séries : c’est à égalité avec la figure que ce qu’on perçoit comme détail, lampe de chevet ou abeille, oculus chromatique ou miette, se dresse dans la série des événements biographiques et des corps désœuvrés pour y constituer une vie à part entière qui n’est ni adventice, ni décorative, mais participante d’une tonalité qui empêche la distinction formelle d’éléments narratifs subsumants et subsumés. Ce qu’il intègre à la BD, c’est l’ordre effectif des récitations vivantes, c’est-à-dire le constructivisme du sensible qui ne fait jamais linéarité. À la limite c’est l’histoire qui parasite l’anodin, c’est le récit, sa continuité et ses sentiments, qui occultent les tonalités et les affects.

Tout est fragment de fragment sans qu’on ne trouve, au bout de leur inventaire, l’ensemble des pièces et la somme des parties qu’on appellerait la vie. L’œuvre de Ware démet profondément l’illusion biographique d’une vie qui colle à son récit comme une phrase à la syntaxe. Il s’agit d’un art du fragment qui va jusqu’au bout de sa logique et ne s’arrête pas à mi-course, comme trop souvent, lorsque le fragment est toujours le fragment d’un tout. Ce sont les deux risques propres au fragment, qui le font passer d’une part pour un signe, d’autre part pour un élément : qu’il soit le signe d’un tout en attente de sa recollection, ou qu’il ne soit fragment que d’une partie sans tout, fragment d’un fragment plus grand que lui. Qu’est-ce qui fait motif ? C’est un fragment parvenu à durer, c’est le fragment duré qui devient durée des fragments. La main de pierre se fait main de chair dans laquelle un soldat tire pour pouvoir fuir la guerre, main qui se grise comme du granit, rejoint celle des statues dans l’histoire sans terme d’un motif. La réunion des deux ordres, chair et pierre, sera complète lorsque le pied amputé d’un soldat, encore rosi par le sang qui en coule, rejoint l’amas d’autres pieds tranchés que la grisaille des pierres a déjà saisis, pierre de statue ou pierre de tombe, gris des sculpteurs ou gris des morts. Si le fragment n’est ni signe ni élément, si donc la bande dessinée n’est pas pictographique, il faut se demander quel rapport le fragment entretient avec le sens : ce n’est pas un rapport signifiant, mais indiciel. Ce morcellement sans référent du point de vue graphique est à la fois l’indice et le complément d’une disjonction et d’un mélange des temps du point de vue plastique : de même que la durée sensible du livre, sa diégèse non-narrative ou esthésiante, fait sentir le passage des temps dans tout leur disparate (Jimmy Corrigan enfant adulte, Jimmy du futur et du passé sans cesse mélangés dans un temps devenu dimensions), de même, c’est le dessin et la scénographie des pages qui empêchent toute recollection des éléments graphiques dans un tout-récit ou un tout biographique. Si littéralité il y a, elle n’est pas la bonne littéralité de la conscience qui se superpose à l’énoncé de sens, elle est l’expérience sentie sans crible figural, elle est d’abord inconsciente, non pas un rêve éveillé mais le rêve devenu la veille même. La bande dessinée ne fonctionne pas comme une analytique du langage mais comme cette logique du sensible qu’est la musique : elle rythme ou dérythme, elle tonalise, c’est l’esthésie d’ « une âme indécise ».

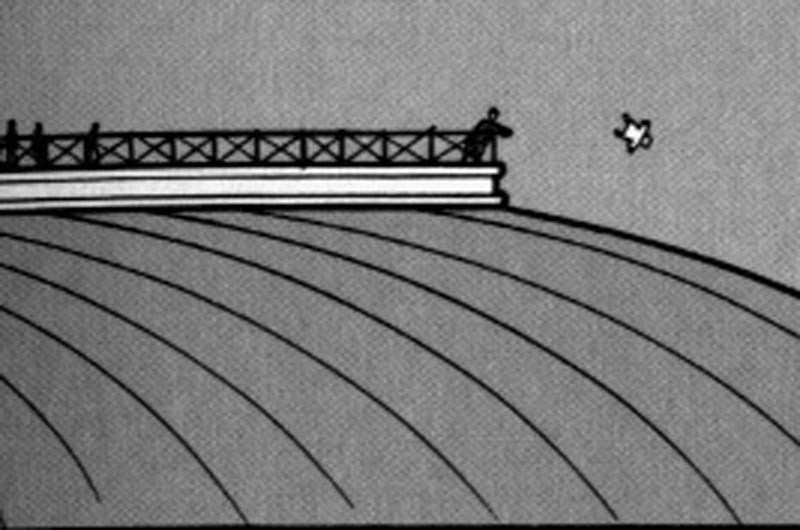

[...] Sur la deuxième de couverture et la première page d’une des Building Stories, sur ces espaces réservés ordinairement à rien, la femme des Building Stories, celle qui ne porte pas de nom, peut parler de son suicide, assez en détail en fait, en faire une histoire, ce n’est qu’une parole banale et dérisoire, triste, frappante, commune. Pleine de malheur mais dépourvue de pathos. Le pathétique ne prend pas comme si le motif l’avait tué. Il n’y a aucun pathos. [...]

Ce que la sémiotique serait bien en peine d’expliquer, et surtout de retracer dans sa genèse, c’est le tonal. On ne dira jamais assez que c’est le tonal qui fait le sens, et pas le sens qui tonalise des signes. Cela vaut particulièrement chez Ware à propos de la dépression et du suicide, affaire de tonologie et pas de sémiologie. Ce qui gît au fond du suicide, ce ne sont pas ces déceptions transitives et cette dépression réfléchie que la belle estropiée de Ware transforme en raisons, en causes, en possibilités et en moyens. C’est d’abord une situation tonale et tensionnelle, une déception intransitive sentie : s’abolir jusqu’à l’avolition. À la lettre, le suicide ne désire même pas la mort. Le suicide ne désire qu’une chose : arrêter de sentir, faire cesser la situation paradoxale où toute situation constitue l’Intolérable même. La dépression n’est pas le moment de l’anesthésie — c’est au contraire l’anesthésie qui soigne la dépression, à grands renforts de stabilisateurs d’humeurs, d’anxiolytiques, de somnifères. La dépression est plutôt le moment de la grande esthésie libérée de toute forme de moi. Les séries causales à la Durkheim ne sont que le moment analytique et figuratif d’une tonalité plus profonde, qu’on ne sait pas expliquer sans une esthétique qui confronte anesthésie voulue et esthésie du pire. Il faut retenir deux idées : l’Insupportable comme condition, l’Impensable comme horizon. Premièrement, la jeune fille ne cesse de répéter : « I can’t bear it ». L’insupportable, l’insupportable sans objet est devenu sa condition même. Ce n’est pas une chose particulière qu’elle ne supporte pas — ce n’est même pas sa vie. Ce n’est pas pour autant l’impuissance, la dépression ne se définit pas par la négation. C’est plutôt l’apuissance, le moment où plus rien ne se tend pour advenir. La fragilité, c’est plutôt l’aboutissement de la puissance, son corollaire. Deuxièmement, même le bonheur est devenu pour elle « unthinkable », c’est l’Impensable. Car la tonalité dépressive, c’est la tonalité qui les avale toutes, tonalité-trou noir. Le dépressif ne parle plus parce qu’il ne sent même plus son langage comme un problème, comme le problématique du problème. L’impensable n’est pas un problème de pensée, mais de sensibilité. La dépression conserve les problèmes comme figures, mais nous coupe du problématique qui fait le fond vivant de la vie. C’est pourquoi les causes du suicide sont toujours des figures adventices. Le malheur de la claudicante va, littéralement, de son appartement à son travail, son malheur fait littéralement trente mètres, ou la taille d’une bande de papier. C’est pourquoi cette simple bande, d’une parfaite symétrie selon ses deux revers, est un cycle. Littéralement, cette bande est un miroir. La dépression répète le cycle dont elle désespère, mais en l’ayant vidé de tout contenu tangible. Les deux côtés n’en font qu’un, nous sommes toujours et en même temps des deux côtés, devant et derrière, avant et après, loin et proche, champ et contrechamp simultanément. C’est cette pure bande trop sensible, une esthésie de l’insentable qui ne cesse plus de tourner sur elle-même. On ne sort pas du cycle, on ne sort pas de la dépression, ou bien seulement par le pire redoublé de la quotidienneté rendue aveugle à elle-même, et qui a avalé tout le jour.

Chris Ware distingue deux types de narration, ou plus précisément, le modèle narratif et linéaire de la continuité récitée, et les modes mêlés sur lesquels se déploie la continuité plastique, selon des degrés de tension et de tonalité. Cette distinction, Ware la déploie à partir de deux termes : storytelling, raconter des histoires, narrer et narrativiser, et writing, écrire, au sens de créer de l’expérience, fabricoler du sensible. Le modèle, littéralement, c’est la fabric, tissu structure et processus, fabricole qui ne part même pas de fils séparés ou d’une somme d’intrigues constituant une structure, mais qui part d’emblée de la texture ou de la tapisserie d’expérience comme le dit si bien Ware (sur ce point, il est remarquablement proche du pragmatisme de W. James). La référence à Joyce n’est pas anodine, c’est un diagnostic de Ware : pourquoi la BD en reste-t-elle à une superposition ruineuse de la continuité plastique avec la linéarité narrative des référents et des faits ? Ware conserve la notion d’histoire, mais en la décorrélant de la narration. D’une part, l’histoire n’est pas la fiction, elle est plutôt la durée propre de la plasticité, non pas l’histoire des personnages, mais celle des motifs, des rémanences, des atmosphères, des affects et des perceptions. Et d’autre part, si l’on conserve le concept d’histoire, story, ce n’est plus au sens où elle serait le processus transitif propre au verbe raconter (storytell) : l’histoire, c’est ce qui se tonalise. L’histoire est décorrélée de la narration, elle est plutôt narratoire : c’est ce qui advient à la plasticité même, souvenirs, rêves, idées qui passent et s’associent, formant la véritable histoire du livre et sa fabric, plutôt que des faits, des cas, des occurrences récitables, dénotables, signifiables. Avec cette distinction de la narration et de l’écriture, Ware déplace donc complètement les coupures esthétiques que le sens commun ne cesse de voir à l’œuvre dans la bande dessinée, entre le dessin et le texte, la forme et son contenu, le temps et ses transitivités. C’est pourquoi on ne peut plus distinguer des procédés de sens à partir de leur mouture technique, de leur objet ou de leur geste, comme l’écriture et le dessin qui, dit Ware, sont exactement la même chose. Il faut être anesthésié pour croire que l’écriture commence au texte et à ses signes, il faut avoir la peau aseptisée pour croire que le dessin commence au trait. Ware oppose deux types de dessin, le dessin de vie et le dessin de bande. Le dessin de vie c’est le dessin panoptique qui fonctionne par exhaustion du détail en s’indexant sur un référent ; mais c’est aussi le dessin spontané lâché et tremblotant, un dessin participé mais jamais participant d’autre chose que lui-même, un dessin qui, hors page, jouant pour lui-même, est un Incomposé. Le dessin de bande, c’est le dessin mémoriel, c’est le dessin de l’incorporé, le dessin d’un effet en nous, qui pratique une coupe dans le géométral pour qu’on incorpore tout ce qui passe ou pourrait se passer : c’est le dessin qui est déjà duratif, qui emporte la durée avec lui en se constituant comme mémoire, du passé comme du futur. Il y a un monde entre le storytelling narratif et l’écriture, et c’est le même qu’entre le verbe dessiner et le néologisme qu’il nous faudrait pour saisir la spécificité du dessin de bande : BANDESSINER.

[...] Confronter sa tristesse à celle de Jimmy, de la jeune femme des Building Stories (mais quel est son nom est-ce qu’elle a un nom, pourquoi ne peut-elle même pas avoir de nom, qu’est-ce qui fuit d’elle de telle façon qu’on ne connaît pas son nom ni la façon dont elle a perdu sa jambe alors qu’on sait tout de sa sexualité par exemple, ou de ses échecs artistiques et de sa maladie de cœur, et de la mort de son chat), de l’enfant (un nouvel enfant, encore un autre enfant, un pendant de Jimmy Corrigan) de The Last Saturday, ou de l’abeille Branford des Building Stories, cette tristesse est infinie. Sans fond, proprement sans fond, et seule son absolue absence de pathos, et la dérision tout aussi absolue qui l’accompagnent, lui interdisent d’être insupportables et de faire tourner les histoires au mélo. C’est heureusement hors du mélo, il parvient toujours à s’en sortir. Je pense qu’il a un truc qui lui permet de s’en sortir et de ne pas se laisser aller au mélo, mais je ne connais pas ce truc. [...]

Le mélange de farcesque et de tragique, c’est précisément ce qui fait la littéralité de Ware. Dans The Imp (p. 19), Ware parle du ragtime et de son interprétation, mais en même temps c’est toute sa conception musicale de la bande dessinée qu’il expose : il faut que le jeu musical soit un parfait mélange des deux sentiments vers lesquels on peut tirer le même morceau selon le style et le rythme d’interprétation : gaieté et mélancolie. Plutôt qu’interpréter, il s’agit de mélanger deux interprétations possibles car la littéralité, c’est précisément de se situer avant l’interprétation. La farce et le tragique font la littéralité de la bande dessinée, exactement comme, dans le ragtime, le bon mélange des rythmes et interprétations possibles fait la justesse d’un jeu qui cesse d’interpréter. Le problème, c’est le ton. Il faudrait faire une tonologie des œuvres, plutôt que des analyses narratologiques, historiques, sémiotiques, iconologiques, structurales... Ware réclame une critique fondamentalement tonale. C’est que la perception, donc le récit quand il s’assume à plein, répond toujours à côté aux sollicitations qui lui sont adressées, et nécessite qu’on traque les décalages entre la dramaturgie et les affects qu’elle provoque. Ce décalage, c’est la tonalité. Althusser nommait interpellation la transformation idéologique des individus en sujets. Ware dit ceci d’essentiel, qu’une dent de peigne cassée interpelle tout autant, et à égalité, que le deuil, le crime ou la société. Être interpelé par l’anodin, être interpelé par l’à-côté : voilà à quoi les livres de Ware convoquent ce qui précède les sujets, les sacs de chair ballotés tournant en rond sur les rails biographiques de la répétition : un arasement des importances, une dépression des valeurs qui repose sur une incapacité à distinguer (les temps, les lieux, les situations, le rêve et l’anodin, le phantasme et le possible).

On peut repérer chez Ware quatre fonctions du cercle ou du disque, qui ont toutes à voir avec le problème du cycle : le médaillon, l’oculus, la boule-motif et la bulle.

Le médaillon comme cadre rhétorique. Les médaillons, récurrents chez Ware, sortent tout droit, quoiqu’infiniment déplacés, des comics américains du début du siècle. Quel est leur usage ? Ils sont divers, mais reposent toujours sur un décalage entre valeur d’exposition figurale et valeur littérale : a) le médaillon peut d’abord être la rémanence d’un motif rythmique équivoque. Ainsi le poing-cœur de ; b) la fausse gloire de la mythologie qu’est toute société, la grosse artillerie rhétorique et le cadre nobiliaire pour ce qui s’avère au bout du compte être un cave accompli ; c) le portrait : il dresse un constat général qui vient teinter une situation particulière d’une tonalité et d’un sens qui l’incluent et la relativisent. Le médaillon-portrait a toujours une valeur généalogique qui ne conclut jamais et fait tourner le temps en rond.

Le cercle comme oculus vaut non pas comme motif mais comme opérateur de visibilité qui ne cesse de renverser les rapports du voyant et du vu. Un cercle seul ou inclus dans un autre nous fixe et scrute à nu, à la fois œil, horloge, bonde d’évier, gland de phallus vu en première personne, boutons... Il fait de la page un miroir. L’oculus, c’est donc la conscience prise dans sa littéralité : c’est l’interface qui ne dépend plus du sujet mais des processus esthétiques, qui s’arrêtent un instant et qui nous dévisagent en s’arrachant à leur contexte.

La boule comme motif pur clos sur lui-même. La boule, c’est la perfection du motif, son autotélie et sa simplicité. C’est parce qu’elle ne laisse aucune prise à l’appropriation sémiotique, parce qu’elle est en même temps la marque par excellence du jeu libre et gratuit que rien ne motive, que la boule plante au milieu des pages la masse dense d’une existence ceinte par elle-même et qui ne sert rien en propre. Ce sont à la fois les planètes (ANL 19), les fruits rouges dans Lint, les balles qui traînent dans les chambres d’enfants, les abdomens d’abeille, c’est aussi ce vers quoi tendent tous les crânes wariens.

La bulle n’existe pas comme phylactère, mais est aussi bien cadre, appendice, commentaire, contre-

point et plus généralement émanation. C’est l’élément mobile qui désaxe la narration de sa linéarité, et la transperce, d’un souvenir ou d’un phantasme, pour ruiner l’ordre des importances et des subsomptions. Trois objets propres à la bulle : réminiscence, rêve éveillé, désir, qui traversent justement le monde cadré du récit jusqu’à démettre sa primauté. C’est un vecteur et un mobile à la fois. On en voit un très bon exemple dans ANL 17 (p. 50-51), où les bulles-pastilles, purs cercles de couleur, constituent les vecteurs de la lecture, lient motifs et espace, seins neige visage et personnages, pour transformer la planche en une carte plutôt qu’en un récit linéaire : c’est la situation devenue le mobile du sens.

C’est dans Branford the bee que le cercle atteint sans doute son usage le plus polysémique, le plus transverse : pistil, corps d’abeille, face ronde, nectar, lune, phylactère, ciel ptoléméen, soleil, œil de Dieu... Mais plus profondément, si la circularité est si importante chez Ware, c’est que le cercle ou disque exprime mieux que jamais l’idée d’un cycle partout à l’œuvre phylogenèse du trait, du récit, de l’histoire, qui se répète indéfiniment.

Ce que nous disent ces perpétuels mélanges de fonction, c’est que la bande dessinée n’est pas un art contextuel : le contexte est affaire de narration et de dénotations, quand la métamorphose des fonctions est l’histoire de la plasticité, affaire sensible d’expérience, de rythme, de musique et de tonalité. Plutôt que les fonctions ne dépendent de contextes, elles se métamorphosent selon des syntagmes graphiques qui sont eux-mêmes indices d’un processus plastique — inconscient, désir, souvenir, délire. Plutôt que la narration, ses paradigmes et ses modèles, il n’y va là que de l’histoire plastique des syntagmes et des fonctions qu’ils mélangent.