thèmes : narration sans sujet, poétique iconique, hyper morale

Guillaume Chailleux & Jean-François Savang

[...] Comment les prendre au sérieux ? C’est si facile. Ils ne constituent pas des adversaires crédibles, ni même motivants. Vous ne pouvez perdre face à aucun d’entre eux. Ils ne deviennent jamais menaçants. S’ils tuent votre frère Amos à coups de pelle (Acme Novelty Library 5, p. 18), vous vous réveillez. S’ils meurent, c’est à l’issue d’une série d’illusions telles que vous ne pouvez pas y croire [...]

[...]

G.C. : Bon, il est trop tard, profitons donc de ce temps perdu : je

crois que je me suis pris au piège de l’alternative

entre deux naïvetés avec cette histoire de narrativité.

Celle qui consiste à prendre l’œuvre au pied de sa

lettre « expressive », psychologique, mimétique

(pour la condamner ou la louer), et celle — plus savante —

d’une littéralité qui serait la critique sans

reste de la première alors qu’il semble bien qu’elle

lui fasse bien une place, cette « critique littérale »,

à la narrativité. Ou plus exactement, qu’elle la

fasse sienne, et immanente. Parce que la distinction ne serait pas

entre narration (contenu) et littéralité (forme) mais

entre ces deux éléments du poème et la

représentation qui fait l’abstraction de la première

distinction, et dont la dualité rationnelle cache une volonté

ontologique (narration « abstraite »).

C’était

peut-être cette narration immanente (concrète) que nous

invoquions, moi, selon Foucault disant n’avoir écrit que

des « fictions », et toi, te repositionnant avec Mieke

Bal (1), faisant du narratif une pratique théorique.

Et

il me semble que c’est ici que ça commence à être

intéressant — et qui fait qu’il est si tard aussi

: tirer du narratif dans ses effets les plus apparemment abstraits

(et asservissants, idéologiques) : expression, mimétisme,

psychologie (!) des continus jusque dans le matériau de

l’œuvre. Je veux dire une critique littérale sans

unilatéralité... non pas seulement dénoncer

l’abstrait, mais en établir la continuité avec le

concret (subjectivation des rapports de pouvoir chez Foucault : le

pli), non pas seulement faire la part de l’abstrait mais faire

sa part à l’abstrait, dans le souci délicat du

continu dans le sujet et non pas celui de l’unité

ontologique de l’œuvre (mais un usage concret de

l’abstrait, comme le littéral est un usage critique du

concret : un concret de la métaphore ?)... Nietzsche insiste

sur le fait que tout discours finit par devenir une réalité

(faut-il entendre que la représentation n’existe pas, et

qu’il est donc urgent de s’en emparer ?...) Mais sans

doute ne fais-je ici que redécouvrir un des fusibles d’une

anthropologie poétique ? (Y aurait-il eu là alors

matière théorique à rendre compte d’un

certain décalage que nous ressentons chez Ware... Sans

cuistrerie, comme tu m’en prévenais envers cet emmerdeur

familial et pleurnichard ?)

J.-F.S.

: Ware est un timbre

postique.

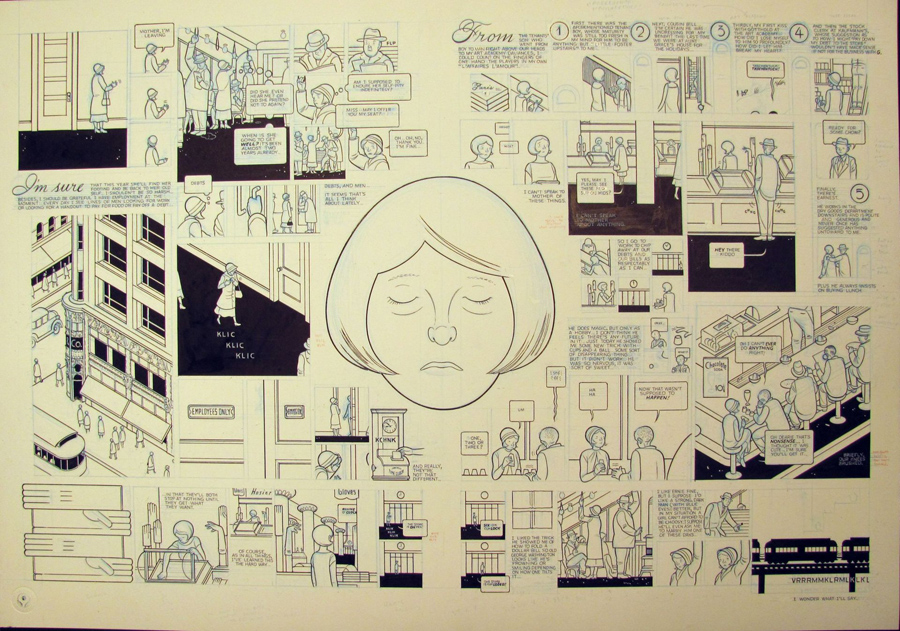

Cela a peut-être un sens : celui de défaire la vignette

de toute idée d’unité. Ses assemblages sont

parfois tellement minuscules qu’il me faut rétrécir

pour retrouver une échelle de lecture raisonnable. C’est

à partir de là que je réussis à me

perdre, qu’il me gratte, que la madeleine de Proust dans

laquelle il travaille a l’odeur de l’énurésie.

Chaque page devient comme un pli du corps, comme une insupportable

histoire d’intimité. J’ai l‘impression que

chaque page est une main qui cherche à coller mon visage au

plus près de son corps ; sur ses abcès, dans son gras.

Son humanité est dégoûtante. Les émotions

qu’il signifie sont comme du linge sale imprégné,

refroidi, défroissé après des années de

macération. L’autoréférentialité

fait bien sûr affleurer une poétique, une architecture

du sens ; cependant, c’est l’individu psychologique qui

fait loi, plus que le dessin et le langage. Et le «

sujet-du-poème » a du mal à se frayer un passage

dans le corps sans organe de cette composition refaisant à sa

manière l’odeur anatomique d’un corps.

Rappelons

que deux systèmes sémiotiques à classe d’unités

différentes, comme le langage d’un côté et

les images de l’autre, ne peuvent constituer un système

« hybride » : en effet, il n’y a pas d’unité

commune aux deux systèmes. Cela veut dire qu’au niveau

d’une hypothétique identification d’unités,

les caractéristiques signifiantes de la langue ne s’appliquent

pas telles quelles à la signifiance en image. D’une part

les images ne fonctionnent pas comme des unités linguistiques,

d’autre part la signifiance du langage appliquée aux

images passe certes par le transfert de la faculté sémiotique

du langage mais ne sous-tend aucunement une identité

ontologique d’un système à l’autre ;

d’autre part encore, les images ont sans aucun doute des

capacités de signifiance qui leur sont propres ; enfin si le

langage et les images font système, c’est de leur

rencontre et de la capacité commune à signifier qu’ils

font système à un niveau supérieur.

G.C. : Pour ma part, dans cet ordre d’idée autour de la représentation, de ses concepts à la hache et de sa pandémie virulente auprès de tout sectateur pieux du Vrai et du Réel, je lis Grœnsteen, et entre toutes sortes de doux lieux-communs, que lui sert son objet d’étude sans doute (traitement de la condition féminine ipso-facto, « réalisme » naïf, psychologie de l’auteur...), je retiens un point d’aveuglement qui fait symptôme, en conclusion de l’article, marquant un dualisme entre politique, éthique et expérience subjective : « une extraordinaire leçon de vie, ses conditions (?...), ses options (ça rigole pas...), son décor (en effet), ses rituels (on vise peut-être ici l’innocent projet ethnologique)... » mais alors donc « sans interroger les structures du monde social et les rapports de domination », un truc inexistant en fait (une représentation collective), peut-être un objet « esthétique », « inépuisable qui ne cesse d’étonner » et qui n’a pas d’autre sens que fantasmatique parce qu’il n’en a jamais pris les moyens — du sens ou de son inconnu (ça !). On n’est même plus, ici, dans un débat entre signifiance et discours (ce que j’essayais d’esquisser), on n’est nulle part : où une certaine réussite formelle, une esthétique, un style créent un point d’aveuglement éthique, politique, poétique total : un « effet de réalisme »... Non ?...

J.-F.S.

: « La société casse au point faible du signe »

(Meschonnic). On pourrait considérer, à cet égard,

que Ware porte le travail de l’insignifiant non seulement sur

un plan narratif, mais plus précisément sur le plan de

« l’énonciation graphique » ou d’une «

discursivité » particulière du dessin. Cette

manière de dispersion du sens laisse entendre «

l’individu » comme un négligeable du sens.

Pourtant, au-delà d’un travail serré entre les

modes de signifiance, c’est la question du sujet introuvable

qui domine, un désir d’individuation borné par

l’air du temps. Tous ces agencements de l’intimité

sont l’expression du sujet-individuel ; et s’ils

suggèrent une exploration, si la réalité est

pensée du point de vue de l’insignifiant, étrangement

formé aux contreforts du libéralisme, il fait remonter

à la surface l’amplitude baveuse du sujet narcissique

occidental.

Les

cases sont souvent petites et il faut avoir de bons yeux pour

s’accrocher aux détails. Cela contraint à

regarder de près, à ralentir. Tiny-Ware fait

l’espace-temps de l’aventure dans le détail, dans

l’haleine putride d’une oralité inconsciente où

même le rêve n’est pas plus libérant qu’une

enclume. C’est un récit de la frustration qui est en

place. L’homme blanc-masculin-normal

y expose sa frustration de la réussite. C’est le rêve

du prolétaire qui rêvait de devenir bourgeois qui est

ici américanisé, et dont le miroir est promené

sur les routes de l’Illinois. C’est le choix du loser

comme figure de l’ère du temps contre le super-héros

introuvable dans la vie « réelle ». Autre

insignifiant de la chaîne des frustrations qui voudrait nous

faire croire à une tonalité poétique, qui y

affleure et se vautre cependant dans le signe.

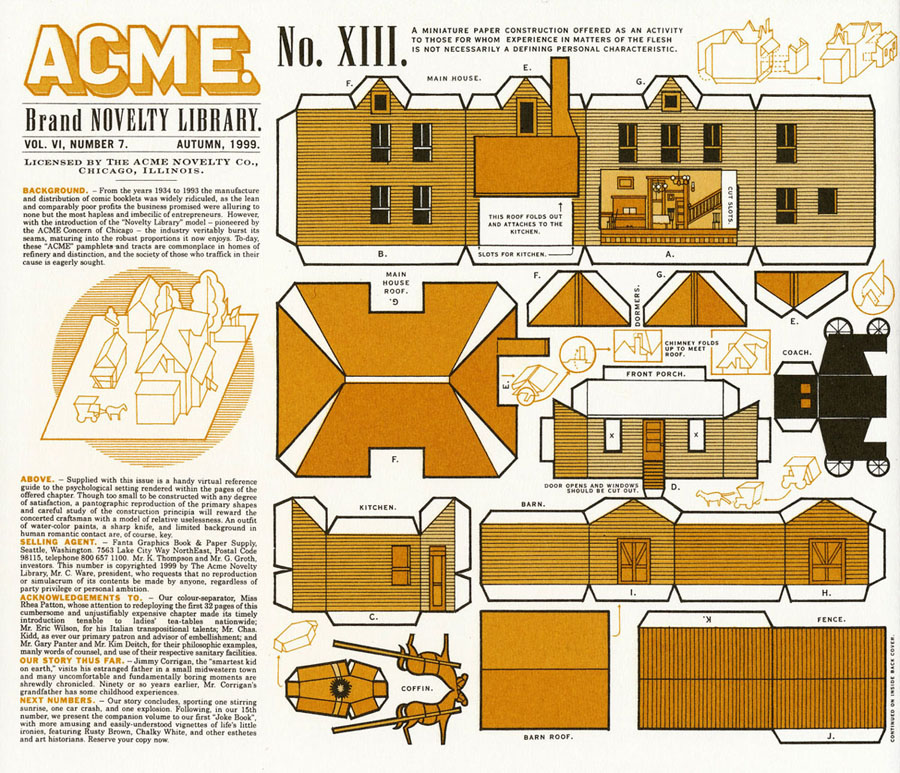

G.C.

: Je trouve également très problématique cette

confrontation langage/dessin ou même langage/composition qui

n’atteint jamais son « niveau supérieur »,

comme tu dis, sa co-effectuation, sa conscience toujours reprise par

le sens — donné. Il m’avait d’abord semblé

que Ware était en dialogue avec une forme autoritaire du

livre, une critique du pouvoir, de la modélisation. Qu’il

se glissait dans son façonnage massif et édifiant afin

de l’en détourner. L’ironique entreprise de

modernité se défile en vrai roman familial et

psychologique, auto-dérisoire, bavard et impuissant. La

détabulation espérée dans la Boîte

(N.D.L.R.: Building

Stories)

n’arrive jamais, les durées plurielles, la

délinéarisation disruptive du récit, le

communisme de lectures et d’écritures utopiques du sujet

(politique), la dépersonnalisation joyeusement criminelle

(éthique) restent lettres mortes. Toutes ces virtualités

littérales,

ses signifiances ne résistent pas au non-désir d’un

sens partout signifié, de la fausse promesse du titre

(l’invisibilité de toute historicité sous la

singerie historiciste : « laisser une trace [...] de ce que la

« vie ordinaire » pouvait être au début du

XXIe siècle »), à l’énonciation de

son programme intra-diégétique (le beau comme sens

interprétatif, rationalité du rêve et rêve

de rationalité), en passant par les déclarations de

l’auteur (« construction du sens », nullement un

constructivisme

comme en témoigne le rabattement sur le personnage

principal),

jusqu’au pauvre usage qu’en fait une critique qui indique

toujours le sud (« reconstitution a posteriori », «

dégager un récit cohérent », «

rendre la narration intelligible »), en rien empêché

par une œuvre sage, et à laquelle les lecteurs

emboîteront le pas sans difficultés.

On

ne peut sans doute se vouer ainsi à une telle passivité

morale et donner une œuvre. Juste un catéchisme pimpant.

Nihilisme à travers les âges. Ce livre est en effet

historique.

Mais

j’aimerais qu’on revienne sur cette possibilité

narrative faite d’une littéralité matérielle

doublée d’une littéralité abstraite

dont je qualifiais le processus « d’historicisation »

(avec Foucault et ses « fictions » et Mieke Bal...) et où

le plus beau me semble être que le référent

disparaisse mais jamais le réel (le signifiant comme présence

utopique et non pas présence/absence du signe), une extension

du narratif au théorique, disais-tu ?... (une œuvre

d’art, une politique comme Ware ne nous les fait pas avec tout

son génie.)

J.-F.S. : Ah, le génie de Ware ! J’ai envie de dire : il est pas con ce Ware ! Et ce n’est même pas lui qui se déclare comme tel. Mais qu’est-ce que ça fait écran à la lecture et à la critique ! Il faut d’abord nettoyer le Ware, retournant la conception du poncif chez Baudelaire : créer le génie, voilà bien dans l’ordre des sacralisations esthétiques un sacré poncif. Quelle voix étrange, cependant... cherchant dans la pâte autobiographique à faire de l’émotion la matière de subjectivation. La notion d’émotion me semble en dire long de l’appareil narratif en question : il raconte un beau « malaise dans la culture », l’histoire de tout le monde, l’individu psychologisé. Et il y a bien un quelque chose de particulier qui en ressort, mais cette subjectivation me semble très conforme à ce foutu sujet unitaire-volontaire-blanc-normal-occidental. En même temps, il y a dans ces mouvements internes, une poétique au sens des dérives qui font de la construction du point de vue, une dynamique d’univers. Par « point de vue », j’entends ce qu’il y a à voir et à dire en même temps, le fonctionnement d’ensemble porté dans ses moindres détails. Il n’est que de s’arrêter un instant sur le paratexte dans Jimmy Corrigan. « Instructions générales » ; « Introduction » ; « faculté de recherche », puis « bref historique » : « Il est communément admis que le but suprême de toute poursuite esthétique est d’appréhender une méthode permettant de reproduire l’expérience humaine dans toute sa complexité, sa richesse et son universalité [...]. Dans le cadre de cette théorie, le langage de la bande dessinée peut être considéré comme le point culminant de plus de deux mille ans d’évolution de la civilisation, et comme la plus haute expression de l’accomplissement humain encore à venir ».

Il y a là l’illustration d’un progressisme imbécile et sélectif, une occidentalisation de la théorie un peu plan-plan (c’est de toi que je tiens cette expression). En tout cas, on a là une théorie extrêmement linéaire du récit de l’art, un mythe de la Caverne de la bande dessinée qui aboutirait à... Chicago. Que la bande dessinée suggère « un nouveau langage pictural », je n’en sais rien. Je ne sais pas si c’est un « langage pictural » comme le dit Ware. Certes, je sens bien à la lecture de Ware la force de composition et le point de vue d’ensemble comme les conditions d’une energeia signifiante dans ses moindres détails (par exemple la circulation du vermillon : oiseau/téléphone/heure/inscription dans l’agenda/onomatopées/béret/sang/ketchup/fond de certains embrayeurs narratifs/etc.) ; mais pour le « langage », je parlerais plutôt d’un système prosodique mêlant à la fois l’évocation par le dessin et la signifiance discursive pour constituer une sorte de poétique iconique interne à l’activité de signifier. Nous approchons des enjeux plus cruciaux de l’« Explication Technique du Langage, Niveau Deux » ; que vais-je apprendre ici ? Il ne s’agit pas, contrairement à nombre de simplifications du travail signifiant, d’un simple déport de codage. L’ambition est clairement poétique derrière la fausse vanité du timide Ware : « la plupart des talents requis pour la compréhension de ce volume sont de nature essentiellement intuitive ». Du « langage », nous passons directement à la compréhension et à la lecture. Les différents niveaux d’assemblage prendraient leur cohérence dans l’intuition, c’est-à-dire dans l’idée que les choses s’organisent sans autre justification que subjective. Mais alors, qu’entend le « maître » quand il parle de « Nouveau Langage Pictural » ? Pile-poil le rôle que la sémiotique fait jouer à la bande dessinée depuis des années, convainquant le lecteur d’une visualité ontologique de l’organisation du langage dans le « signe iconique » : « Grâce aux découvertes technologiques récentes en linguistique picturale (illustrées par les consignes de sécurité des avions, les instructions de placement de piles et les modes d’emploi de protections hygiéniques), les talents de la Compréhension de la Bande Dessinée (CBD) restés jusqu’ici en sommeil sont aujourd’hui stimulés dans l’esprit des adultes ».

Tout

d’abord, je ne sais pas trop ce qu’est la «

linguistique picturale » ; d’autre part, on retrouve ici

un exemple de la simplification iconique comme facilitateur

communicationnel du message, comme mode de conformation. Pourtant, on

n’est plus dans l’ordre du message, que ce soit dans un

poème ou dans une bande dessinée. On s’en fout du

message. Comme le langage sert tout autrement l’écriture

d’une liste de course et le déploiement de la

subjectivité, communiquer un message au moyen de la bande

dessinée n’a rien à voir avec la subjectivation

artistique qui fait de la bande dessinée une expérience

inédite, transformatrice de la vision du monde des autres

sujets. De plus, cette histoire de « compréhension »

me rappelle que tout est mis comme chez McCloud du côté

d’une esthétique de la réception. Mais qu’est-ce

que c’est beau parfois quand on n’y comprend rien ! Quand

la compréhension en échec est l’échec à

son tour de toute raison organisatrice. Oui, il y avait une

manipulation ontologique à faire passer les mots comme la

matière du langage, sans voir que le sujet était lui

aussi matière constitutive de toute organisation dans le

langage. Le progressisme communicationnel et le caractère

performatif de l’image n’enlève rien à

l’affaire : il ne s’agit pas ici d’échapper

au verbocentrisme culturel du sens et d’ignorer la puissance

signifiante de l’image ; il ne s’agit pas non plus de

s’inscrire dans la représentation de l’universalisme

du signe et d’imaginer qu’il y aurait des niveaux

d’artefact moins idéologiques que d’autres. Le

signe reste un artefact plus idolâtre qu’iconique ; et la

régie du signe iconique appliquée à l’image

laisse entendre le chant des sirènes d’une ontologie de

la réalité là où finalement nous n’avons

affaire qu’à des agencements signifiants, à des

idoles démoralisées.

G.C. : Nous sommes bien d’accord. Aucune illusion à se faire sur le ton d’auto-dérision employé, nous avons bien affaire à un « Humour Libéral » (cynisme purement rhétorique) dans sa version sémiotique, qui sert donc une ontologie naturelle. Ton analyse d’une poétique du signe iconique me semble assez définitive. L’humour de Ware n’a pas du tout la même puissance et la même fonction que celui de Kafka — chez Deleuze et Guattari —, l’exhaustion des phénomènes de pouvoir ne mène pas à leur dégagement critique au-delà de la métaphore mais, au contraire, à leur intégration pour le plus grand confort métaphysique et sentimental du lecteur.

J.-F.S.

: Le problème, ce n’est pas de raconter des histoires.

C’est de faire comme si les histoires se racontaient

d’elles-mêmes, sans sujet, selon un discours qui efface

au maximum les traces de celui qui raconte. Le littéral, pour

moi, c’est d’essayer de faire passer ce qui est de

l’ordre de la représentation pour une réalité

sans tenir compte des stratégies du sujet dans le langage. Le

littéral, c’est prendre des vessies pour des lanternes,

le signe pour la réalité de la chose qu’il

représente. C’est pour cela que de l’artefact du

signe au monde qu’il représente il y a tout un appareil

ontologique, le jeu d’une essence du monde dans les signes du

langage. Pour cette même raison, l’image de la chose

représentée dans le signe est aussi d’une forte

teneur ontologique. Il y a le monde indiciaire qui guette au loin le

réel dans ses traces. Le dessin ressemble, schématise,

reproduit des objets du réel. Mais ces représentations

ne sont pas détachées d’un sujet qui les tient.

Dessiner une voiture ou un bonhomme, ce n’est pas simplement

extraire du réel une ressemblance. C’est instaurer le

monde dans le processus du dessin et l’anthropologiser à

ce titre. Jan Baetens rappelle avec W.J.T. Mitchell qu’on ne

peut aborder une image sans le langage, de même qu’on ne

peut aborder le langage sans l’anthropologie qui le fait. Le

littéral est illusion, effet de réalité : la

ressemblance importe moins que la manière ; la ressemblance

est inerte tandis que le dessin fait, dans sa manière, la

force d’une signifiance du monde pour un sujet.

G.C.

: On peut opposer à ce littéralisme réaliste

(terrible dans son désir d’un monde fini), une

littéralité formelle,

signifiante (plutôt dans sa tradition matérialiste

qu’idéaliste et esthétique). La question était

de savoir si on pouvait établir un continu pour l’analyse,

comme pour la création du poème entre cette critique «

sémantique sans sémiotique » et une discursivité

théorique, une narration (fiction) qui serait sa vérité

au sens où Foucault emploie ces deux notions. Mais on va être

un peu long là, on fera peut-être un numéro sur

McGuire, ha, ha, ha!...

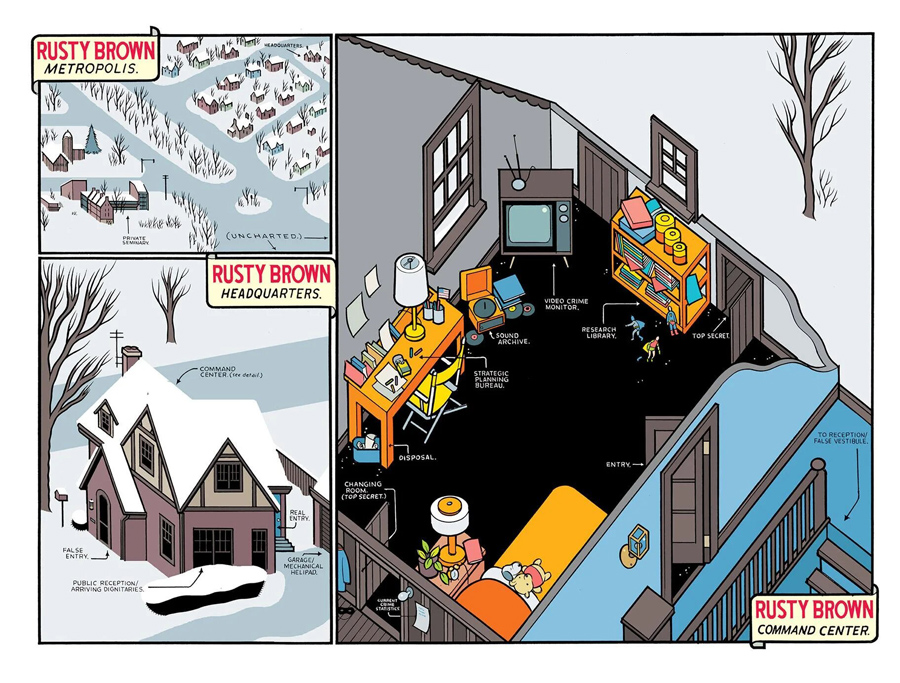

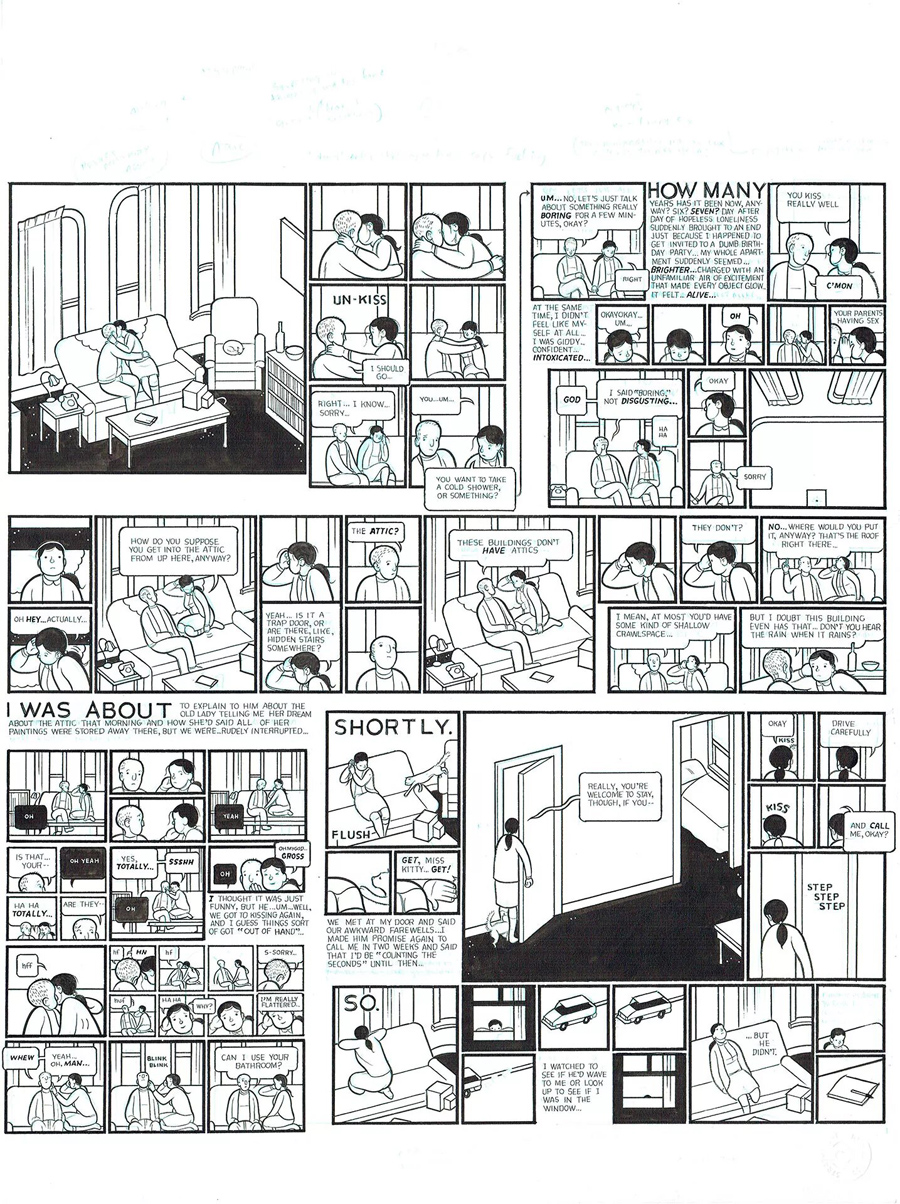

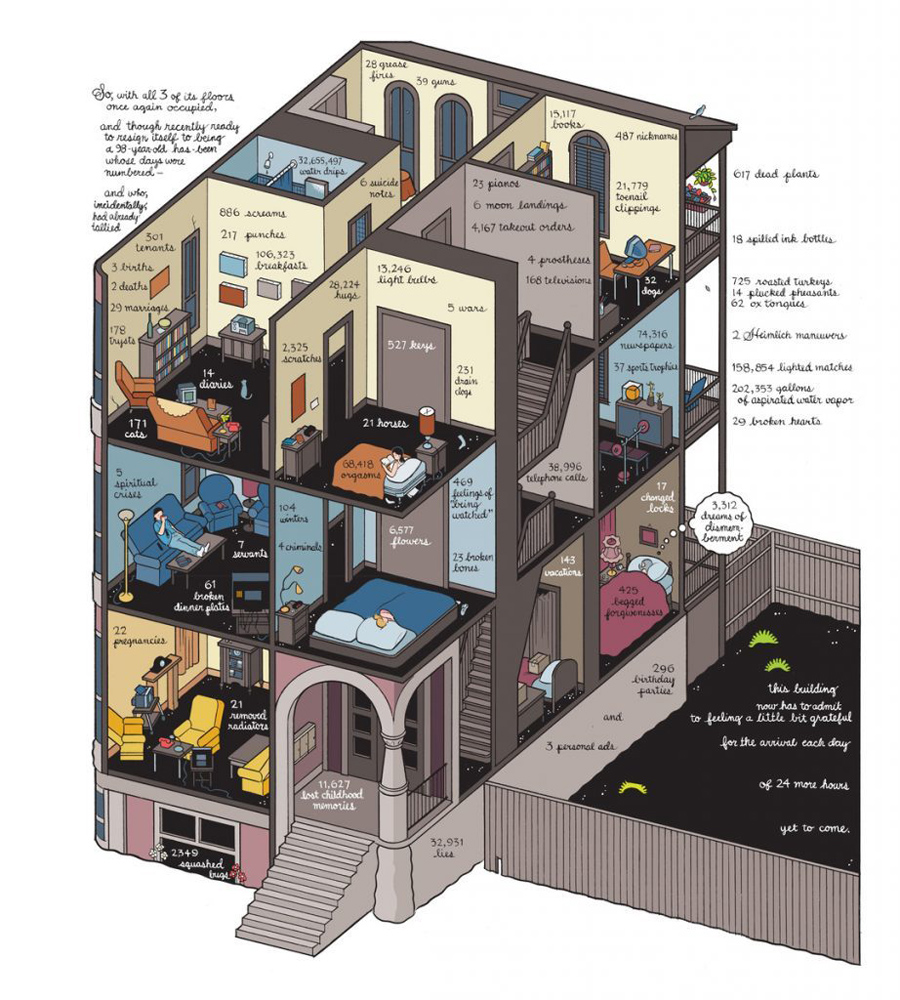

J.-F. : Dans Building Stories, il y a plus qu’une remise en cause de la figure linéaire de la narration : j’y vois la recherche d’une polyphonie énonciative, d’une « graphiation » constellatoire. C’est la polyphonie des habitations collectives, l’enregistrement immobilier de la vie distribuée en tranches historiques : construction et reconstruction, d’où ces histoires de vies et les tremblements du langage dans les murs de l’immeuble ; les anciennes voix qui l’incarnent dans le temps. Cela rappelle l’aventure de New-York dans la polyphonie des destins mis en scène dans Manhattan transfer (Dos Passos). Car, il y a bien cette volonté de passer par l’architectural : « musique gelée ». Et de faire de l’agencement des espaces, la perspective d’un vivre et d’une expérience artistique. La narration est une construction jamais entièrement réalisée. Les changements d’échelle, les temporalités croisées, les jeux de focalisation télescopiques sont autant de mobilisations du corps et de la voix. Tu parlais à travers ça des enjeux de manipulation, de la reconstruction, de l’unicité de chaque lecture dans un ordre chaque fois différent. La question de la corporalisation, du corps accidenté, de la recherche d’une reconstitution impossible de l’entier me semble circuler de l’histoire à ses modes de présentation, incarnée par la jambe amputée de la jeune femme. Le corps, s’il est corporalisation, ne prend sa réalité que dans le rapport à la signifiance qu’il constitue dans sa représentation et les moyens langagiers de cette représentation. J’y mets le dessin du corps comme aventure du morcellement symbolique en quatorze parties. Pourtant, bien qu’il manque une jambe au corps de cette jeune femme sans nom, son corps est entier. L’absence de nom propre est particulier à la rhétorique de l’individu — on n’appelle pas l’individu ; ce vide du sujet ou ce sujet à remplir par un autre est une forme sociale imaginaire comme Benasayag parle de mythe de l’individu. Pas de nom, juste une emprise sociale, une plasticité instrumentale : un stéréotype imaginaire habitable par n’importe quel lecteur. Comme Jimmy Corrigan, c’est un faux « livre sur rien », plein d’agencements minuscules et de représentations stéréotypées. Ce n’est pas la complétude du corps qui fait le corps. Pourtant, il y a cette jambe qui manque, le décalage entre un corps réel et un corps imaginaire ; une jambe du désir, un sceptre d’émotion. Groensteen parle de fragments ; il a tort, ce n’est pas la logique de la chose, chaque élément est un entier, un passage dans l’histoire. J’y vois une concentration de moyens. C’est la polyphonie du temps en soi, pris dans les strates d’émotion, de l’imaginaire. Une temporalité propre à l’agencement de l’œuvre partagée en lecture.

G.C.

: Oui, j’imaginais cette nouvelle manipulation que nous propose

Ware comme extensivité du geste de la lecture, une sorte de

prolongement corporel d’une activité de l’écriture

: l’entre-deux d’une danse, singulière et

commune... Comme j’imaginais le passage d’une ellipse,

prise dans l’arthrose tabulaire d’un récit

névrotique, aux jeux d’angles de la boîte faisant

pivoter les sujets dans un espace nouvellement libre, une sortie, un

dehors, un infini topographique... Ceci avant de succomber à

son épuisante faconde de conteur libéral (et pas schizo

du tout). Si Groensteen se trompe sur la finalité totalisante

de tout ça, c’est en plein accord avec son objet.

L’usage qui est fait chez Ware du sens, de la représentation,

du sujet

ne laisse aucun doute sur l’absence totale de pensée et

d’imagination théorique, politique, éthique et

artistique de ce que lui a proposé sa fantaisie plastique et

éditoriale. Il semble qu’il surenchérisse sur

l’expression con

comme un peintre

en prenant très rétiniennement

à Duchamp l’idée de sa boîte. Pourquoi la

BD « d’importance historique » n’arrive-t-elle

pas à envisager le temps autrement que comme

narratif/individuant ? Est-ce le narratif (fiction) qui fait problème

ou une absence d’imagination et d’ampleur théorique

de celui-ci ? (2) Est-ce un problème esthétique,

politique ? Pas d’image-temps

en « bande-dessinée magistrale », juste une

interminable et précieuse

déclinaison de l’image-mouvement.

Des vanités Oubapiennes aux grosses œuvres américaines,

on a l’impression d’un grand foirage de la pensée

en BD. On l’a dite adulte, on la découvre pubère

hésitante, peu, entre de longues études et le monde du

travail (la signature). Toute une histoire des valeurs en BD est à

transmuter. La micro-édition semble s’être emparée

du problème. On a tout à gagner à abandonner

l’Histoire majeure de la « BD magistrale » pour

produire son historicité mineure. Parce que la BD a moins à

sortir d’elle-même pour trouver sa puissance qu’à

cesser son petit commerce — anecdotique — d’importation

extra-disciplinaire et transhistorique. Commencer à penser.

J.-F.S. : Je ne veux pas spécialement défendre la narration, que ce soit avec Ware ou un autre. Je ne veux pas l’ignorer non plus. Juste, s’il y a une histoire, il y a quelqu’un qui raconte, une discursivité énonciative. Mieke Bal distingue la narratologie comme étude des enjeux langagiers — y compris subjectifs — constituant un fait culturel — l’agir du raconter dans le langage — du genre. Mais au-delà de cette distinction qui me fait reconnaître le récit comme une forme sociale voire comme une structure mentale organisant notre rapport culturel à l’histoire et à l’expérience du monde, j’ai toujours l’impression d’être dans une forme apriorique de la pensée dissimulant ses processus et son discours, à des fins soit ontologiques soit esthétiques.

G.C : Je ne te reproche (!) pas de défendre la narration, mais plutôt de ne pas la défendre assez... puisque justement avec Foucault et Mieke Bal, je me souviens qu’il s’agissait, dans ton jardin, d’en élargir la notion à l’éthique, aux conditions du travail théorique, à la subjectivation. Plutôt, donc, faire la critique de la critique de la narration parce que j’ai l’impression que cette dernière fait écran à une sémantique de l’œuvre plus large. En fait, il s’agirait d’inclure tous les aspects du sens (politique, éthique, théorique) dans les moyens de productions dont use une œuvre d’art, à l’instar des autres « médiums » de la discipline plus évidemment impliqués dans la critique d’art. Ces matériaux sémantiques relevant eux aussi d’une question de goût, dirait Nietzsche... C’est peut-être reprendre la question de l’idéologie dans l’œuvre avec cependant, me semblait-il, cet acquis Deleuzien que justement l’idéologie n’existe pas, que tout est là, non pas seulement le matériel dans sa physicalité mais le pensé. Pas du tout la verticalité du super — et de l’Infra —, ni celle de l’Idée et du sensible, leur dualité abstraite, mais plutôt leur continu immanent dans l’art, leur sens comme matérialité. Parce que tout ça — éclaircir les conditions d’une critique de la narration au regard du sens de l’œuvre — me semble rendre possible une critique de l’échec de Ware, au-delà du simple constat d’une réussite esthétique et d’un manquement théorique, du constat benêt d’un choix entre « l’expérience subjective » et une « lecture politique » (tu parles !).

Ware

entretient une confusion : pour ne pas être dans l’effacement

du signifiant, il n’en use pas cependant avec une conscience

telle qu’il fasse autre chose qu’affirmer la

représentation et son monde clos. « Tout ce qui peut

être imaginé est réel » sonne chez Ware

comme une menace, comme le triomphe d’un réalisme

universel plutôt que comme un plaidoyer pour l’imagination.

Il y a d’abord une confusion entre les représentations

et l’imaginaire, nulle place à l’imaginaire autre

qu’anecdotique, dans une volonté déclarée

de faire histoire du quotidien pour les générations

futures, non plus que dans le projet intra-diégétique

de description du monde environnant ou dans son harassant goût

pour le néant anthropomorphique. Il s’agit de

reproduction. L’imaginaire, les procédés de

l’art, l’idée et la curieuse présence

de la boîte

sont impuissants à dire autre chose, dans leur heureux

clignotement sitôt disparu, que leur vocation poétique

manquée, reprise par une affirmation de la représentation,

qu’ils servent, comme Réelle. Je soutiens que l’absence

d’analyse des possibilités (des éléments)

d’une narration élargie le mène à élever

une réalité (politique) historique à son

apothéose ontologique (le Réel comme existant) et

unitaire. Que c’est un échec de l’art, que c’est

une œuvre tendancieuse qui joue la circularité théorique

d’un monde à reproduire. Il ne faudrait pas que Ware

soit le seul à penser qu’il est un artiste raté.

Tu dis le « dessin du corps comme aventure du morcellement

symbolique en quatorze parties ». À toute virtualité

de rapport réel, Ware substitue un glorieux et inoffensif

rapport métaphorique (de celui qui désespérait

tant Kafka). Je veux dire que le morcellement de la boîte

ouvre des béances elliptiques que Ware est très loin de

travailler dans leur possible ampleur symbolique. Tout ça

finit plutôt par évoquer la livraison d’un

précieux secrétaire, bourré de journaux intimes

soignés, aux formats occasionnels — « stéréotypie

imaginaire habitable ». Ce n’est pas seulement la petite

narration qui enferme le visuel,

le plastique,

c’est lui-même qui la produit, sa conne histoire trop

humaine. Ware n’est qu’un scout au regard d’une

responsabilité hyper-morale de l’œuvre. Il ne

s’agit pas de ce que dit une œuvre, ni de comment elle le

dit, mais de ce qu’elle fait (savoir, pouvoir, subjectivation).

Point critique, zone d’immanence, de pénétration

où s’évaluerait la valeur de la valeur que se

donne l’œuvre d’art.

(1) https://narratologie.revues.org/6909#text

(2) cf : les notions de « signature » et de « fiction » dans Pré-carré 7, Regarder lire Ici de Richard McGuire de Loïc Largier.