Thèmes : mélodrame, visages, détail

par Julien Meunier - texte principal page 3

Quelque chose plane autour de l’œuvre de Chris Ware, le sentiment que son travail nous serait aujourd’hui une évidence. L’auteur lui-même serait comme la figure d’un stade arrivé de l’auteur de bande dessinée, en ce qu’il aurait toujours été là, et sera toujours là, hors du temps, à la fois histoire de la BD et avant-garde. Tout cela fabrique l’image d’un monolithe, d’une œuvre sans mouvement ni trajectoire, une totalité apparue instantanément complète, héritière de la bande dessinée passée et contenant la bande dessinée de demain.

Pourtant d’une certaine manière lorsque Chris Ware apparaît il n’a pas de père, ce qui fait sa singularité ne ressemble à rien d’autre avant lui. Et il me semble que depuis son travail ne cesse de se déplacer et de se transformer.

Cela dit écrire sur Chris Ware ce serait, de mon côté, tout de même répondre à une forme d’angoisse face à une œuvre monumentale et à un consensus autour de ces livres dont le « bien sûr » de la cérémonie de l’Alph’Art d’or est la formulation. Cette évidence dont on ne sait pas bien ce qu’elle recouvre agit comme un cache, ou un flou, qui nous fait éprouver le désir de préciser tout ça, de faire réapparaître au moins pour soi-même les zones d’invention et les formes en mouvement d’une œuvre qu’on n’arriverait plus à lire à force d’éclat.

[...] Le pathos narratif est décentré, délocalisé, rejeté à sa juste (minime) valeur par la luxuriance stylistique de l’énorme masse infra-narrative qui soutient, ordonne et permet la narration. « Si la lumière stellaire met réellement du temps à nous atteindre, cela signifie que tout ce que nous voyons, qu’importe que cela soit proche ou éloigné, n’est qu’une image du passé, et tandis que nous regardons ce passé (ou ce présent comme nous préférons l’appeler) le futur est en train de se produire, ce qui signifie que le passé, le présent et le futur se produisent tous en même temps. Mais qu’est-ce que cela signifie pour le Libre arbitre, et plus important encore, pour l’amour ? » [...]

Le pathos chez Chris Ware me semble prendre une place différente dans son travail récent, disons à partir des Acme Novelty 19 et 20.

À partir du n°19 on voit apparaître tout un jeu autour du montage, du rythme, du découpage et du point de vue qui a pour effet de faire naître des formes de suspens et de tensions jusqu’ici très discrètes dans les livres précédents. Dans la deuxième moitié du récit, on y trouve même un ensemble de choix narratifs (flashbacks, accélérations du récit et accélérations amoureuses, effets dramatiques appuyés autour de la taille des cases, tragique dans la répétition des motifs...) qui non seulement prend pleinement en charge le pathos mais produit une sorte de mélodrame inédit jusqu’ici.

Par exemple ce moment : William Brown monte les escaliers pour retrouver chez elle la femme qu’il aime. Il monte les marches en courant. Chaque case qui représente sa course est séparée par une case de texte, la voix intérieure de Brown qui affirme qu’il va enfin avouer à cette femme la force de ses sentiments et combien il l’a cherchée toute sa vie.

S’ensuivent trois pages très denses de flashback durant lesquelles Brown se souvient de son passé et de combien elle a manqué à sa vie. Puis retour dans l’escalier, il va tout lui dire. Elle ouvre la porte. À la première case de la page suivante, apparaît le visage de la femme, dans une case gigantesque comparée aux précédentes. C’est un plan subjectif. Brown a auparavant cassé ses lunettes, la moitié de la case est comme floue, séparée en deux par la limite du verre brisé. Son visage est dur, et elle dit « What the hell do you think you’re doing ? ».

Lui, figé dans sa course, a perdu ses mots.

Toute cette scène propose un traitement spectaculaire de l’émotion à un degré peu courant chez Ware. Les effets de suspense et la tension qui en découle cherchent à placer le lecteur dans une sorte d’affolement, d’intensification du rythme et des enjeux. Cette intensité nouvelle de l’émotion, appelons ça l’apparition du mélodrame.

Jusqu’ici, le pathos dans son œuvre m’apparaissait comme le sujet d’une étude, pris dans une structure complexe fabriquant un regard ironique sur la vie comme un enchaînement immuable de causes et de conséquences. Quelque chose d’un tragique ridicule de figures presque abstraites qui se débattent avec leur destin.

Le mélodrame qui advient, c’est l’apparition d’une focalisation plus intime, d’un regard qui se rapproche des personnages sans jamais perdre non plus sa hauteur de départ. La simultanéité du détail et de l’ensemble, déjà à l’œuvre dans les structures complexes des doubles pages de Ware, se retrouve alors aussi dans le regard porté sur les personnages qui gagnent ainsi un corps en plus du contour, une histoire en plus d’une trajectoire, des émotions en plus d’une structure ; mais sans jamais perdre de vue la construction globale qui accueille tout ça.

Le mélodrame chez Ware est particulier en ce qu’il n’agit pas comme une disparition des « immenses champs d’attention » de l’image et de son architecture au profit du seul rapport affectif au récit, mais plutôt comme l’apparition de quelque chose en plus, quelque chose qui s’ajoute sans se mélanger, qui trouve une place sous la forme d’une coprésence. En plus, mais à côté. Le micro événement et la généalogie d’un personnage ou d’un lieu, l’intime et le collectif, l’ensemble et le détail, il s’agit à chaque fois d’une image double, deux mondes superposés qui coexistent mais dont on ne peut embrasser la totalité. Le lecteur de Ware n’est pas ce super-lecteur au regard panoptique qui verrait tout d’un même geste. L’image double a quelque chose d’irréconciliable, son unité n’existe pas, elle est une crise, une tension entre les éléments qui la constituent. Le lecteur doit être un lecteur saoul qui titube de l’un à l’autre, qui fait l’aller- retour constamment, qui tente la réconciliation et qui constate son impossibilité. Ça se concrétise parfois dans le corps même du lecteur, qui après avoir observé l’ensemble de la page doit s’approcher très près de la case (et parfois prendre une loupe) pour pouvoir lire le texte minuscule dans le phylactère. À ce moment-là il a dû lâcher la page et abandonner l’ensemble. Il le retrouvera dans un mouvement de recul, après avoir de nouveau délaissé le détail. Il le retrouvera aussi parce qu’il n’aura pas oublié son existence, et que la réalisation de cette image double est une nécessité pour lui.

Cette réconciliation impossible mais désirée, l’harmonie empêchée entre le tout et la partie, c’est le drame des personnages de Ware, et c’est aussi la forme de son mélodrame, ce qui le rend si aigu.

commentaire de la ligne précédente :

On peut penser alors au mélodrame chez Douglas Sirk. Dans Tout ce que le ciel permet par exemple, la mère et la fille sont sur un lit. La fille reproche à la mère sa liaison amoureuse. Toute la scène se passe dans la chambre baignée d’une lumière fantastique provoquée par les vitraux de couleur de la fenêtre. Éclairés dans une sorte de diffraction de la lumière, les visages sont fragmentés, barrés de bleu, de rouge, de mauve ou de jaune. Ces couleurs font basculer la scène dans un monde d’affects, d’émotions contradictoires, bigarrées, et viennent intensifier la présence des passions pour en faire la seule loi de l’image.

Au delà de la valeur symbolique qu’on peut trouver dans ce genre de procédé (harmonie ou dissonance des personnages avec le décor, par exemple), on comprend combien la mise en scène de Sirk fabrique des images folles, qui excèdent le sens qu’elles produisent par ailleurs. Le mélodrame de Sirk comme de Ware, en travaillant dans le territoire des émotions ou de la passion, fait naître des images qui dépassent les bornes, qui malgré leur logique interne au récit sont aussi incompréhensibles. Les couleurs dans la chambre, l’apparition de la fameuse biche à la fin du film ou la vue subjective à travers les lunettes brisées chez Ware sont de l’ordre d’un basculement, d’un surgissement de quelque chose d’inconcevable à l’intérieur d’élément saisissables.

commentaire de la ligne précédente :

Il y a cette image par exemple en parfait miroir du trouble qu’elle suscite. La femme dira plus loin qu’elle s’est sentie « self-conscious », ce qui serait une forme de gêne due à un certain degré de conscience de soi. Cette conscience de soi qui fige, ce regard soudainement trop aigu qui crée un saisissement, c’est le dessin qui prend un degré de détail inhabituel. Le détail en tant qu’apparition inattendue, dont le bouleversement est ici fondé sur le malaise qu’il provoque.

[...] Une image tout à l’envers de la liberté expressive. Une rigueur, une ornementation terriblement construite, une énorme culture typographique, un effort pour ne jamais décider trop vite entre l’abstrait et le concret (il faudrait par exemple faire une typologie de la transformation des cercles dans Chris Ware), un risque de se perdre non pas dans la déformation d’une vue subjective mais dans un amoncellement parfaitement et immanquablement maîtrisé et dans le souci de remplir (et non pas la triste obsession du schizophrène qui annule le vide), dans le jeu hilarant de ne laisser pas le plus petit espace de la feuille échapper à la composition. Une maîtrise qui s’excède pour exploser de la plus contenue des manières, avec la présence très discrète au fond de l’image du très léger ennui sans lequel nulle grande œuvre ne peut exister. [...]

Ne pas décider trop vite entre l’abstrait et le concret, ou imaginer la possibilité que ce soit les deux en même temps, abstrait et concret. En exemple, ce qui se produit au sujet des visages à partir du Acme Novelty n°19.

Si ce livre et Lindt, le Acme Novelty n°20, ne se suivent pas directement (on change de personnage, on raconte une autre histoire), on peut y trouver tout de même une forme de continuité.

À la fin du n°19, William Brown se regarde dans la glace sans ses lunettes. Il vient de raser sa moustache, son pantalon est baissé sur ses chevilles. La toute dernière case est une vue subjective, son visage flou dans un miroir (il est myope), triste et comique (son nez rouge est comme un nez de clown, ses yeux au bord des larmes), jeune et vieux (visage sans ride et sans moustache, mais avec une calvitie prononcée). C’est à la fois une image qui transporte la masse de désespoir du regard que porte Brown sur lui-même, son sentiment de ne plus savoir qui il est, mais aussi une représentation objective, ou scientifique, d’une atomisation du visage, chaque petit point figurant comme l’explosion de ce qui constitue un visage chez Ware (le rond, l’ovale et quelques courbes). Le livre se termine donc sur ce double effondrement du visage, sa crise plastique et émotionnelle qui le voit exploser en des centaines de petites particules, juste avant sa disparition.

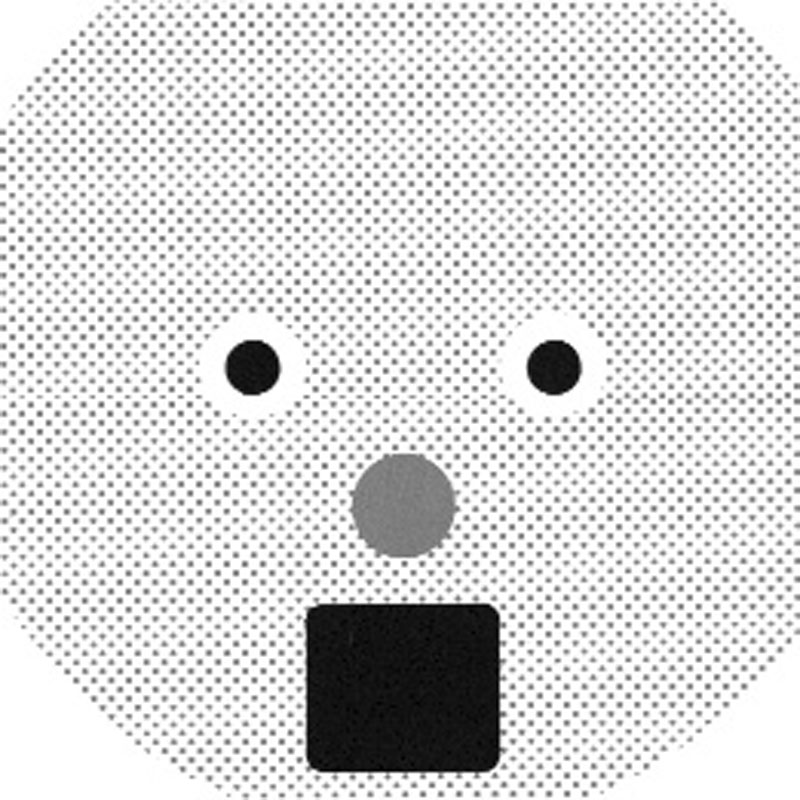

Le livre suivant, Lindt (Acme Novelty 20), peut être alors lu comme la reconstruction du visage dans l’œuvre, et sa redéfinition. Les premières images représentent un visage qui sort du néant, quelques points, un nez rouge (comme le nez de clown de Brown avant sa disparition), puis un cercle pixelisé, puis ainsi de suite dans une sorte de mouvement de visagéification (jusqu’à ce que ce visage soit finalement celui de Lindt, le personnage principal de ce livre). Les portraits et gros plans se font par la suite de plus en plus fréquents, de plus en plus détaillés, de plus en plus au centre de la construction des pages, jusqu’à aboutir à un nouveau type de visage chez Ware, que l’on retrouvera aussi dans Building Stories, un visage qui conserve son origine schématique, auquel on a ajouté tout un ensemble de détails, poils, plis, rides.

Chris Ware repart du néant, reconstruit le visage et l’emmène ailleurs.

commentaire de la ligne précédente :

Les expressions deviennent singulières, détaillées, réalistes, dans un ensemble qui ne l’est pas. Des couches de détails par-dessus un contour, la possibilité d’une émotion sur une vue en coupe.

La naissance progressive du détail dans le visage, c’est aussi affirmer une forme de singularité supplémentaire du personnage et le libérer quelque peu de la seule idée de destin pour l’inscrire aussi dans une histoire personnelle, un temps qui ne serait pas seulement une frise historique. Mes rides ne sont pas une idée de rides, ce sont mes rides, elles marquent mon histoire, et celle-ci m’est propre.

Là encore, l’image est double, et le visage peut devenir monstrueux, étrange, il devient le lieu de la tension mélodramatique, de l’expression de l’émotion tout autant que de la nécessité de s’en extraire.

Une scène permet de mesurer la trajectoire des visages dans les Acme Novelty n°19 et 20. Dans le premier, Brown montait les escaliers de l’appartement d’une femme pour sonner à sa porte et lui avouer l’étendue de son amour. Dans le suivant, Lindt aussi sonne à la porte d’une femme, il l’a aimée par le passé et aujourd’hui il a, lui aussi, des choses à lui dire. Lui aussi, dans l’intervalle, se souvient du passé. Il attend devant la porte vitrée qui lui renvoie son visage en miroir. Puis la femme se présente à lui.

Cette fois-ci, le visage de la femme n’a pas la qualité nette et brutale de la colère de la première (contours simples, peu de détails, des points en guise d’yeux, brisure franche du verre des lunettes, un trait courbé pour le froncement des sourcils...). Son émotion est indécidable, les lignes de son visage se confondent avec celles du visage de Lindt en surimpression, chacun semblant sidéré autant par l’apparition du visage de l’autre que par leur propre reflet.

Les deux portraits entremêlés sont un espace de confusion de la représentation et des émotions, un nœud complexe d’élément que le lecteur doit discriminer ou rassembler. L’image, ici littéralement double (et dans ce double se niche le triple, puis le multiple) fabrique tout autant des visages, un face à face, un échange de regards, un empêchement de la rencontre, un ricochet du regard, une clairvoyance précise du moment et un tout qui échappe, ce qui oblige le lecteur à faire des choix de lecture, ne pouvant aborder l’ensemble des possibles de cette case d’un seul regard.

commentaire de la ligne précédente

:On retrouve un écho à cette forme de mélodrame dans les doubles pages 102 et 103 du livre The Love Bunglers de Jaime Hernandez. Il s’agit là aussi d’une histoire de visages, de temps écoulé et de regards. Un champ-contrechamp dont on a désentrelacé les regards, dont le dialogue amoureux a été mis en crise. Sur la page de gauche, une série de regard de Maggie prise à travers son histoire, de la naissance à son âge mûr. Sur la page de gauche, une série de regards de Ray, qui suit le même type d’ellipses. La correspondance de ces ellipses nous fait comprendre que chacun regarde l’autre, aux mêmes moments de leur vie, mais chacun séparé par la mise en page, des visages qui ne sont plus tournés l’un vers l’autre mais vers le lecteur. Les deux pages mises en regard l’une de l’autre fabriquent un face à face perpétuellement brisé, le tragique de deux vies passées à se rater.

Mais dans un deuxième temps, le lecteur peut recréer le champ contre-champ. Son regard passe d’une page à l’autre puis revient, méthodiquement il reconstruit l’échange, relie un visage à l’autre case après case, et dans son désir de reconstituer la rencontre, c’est tout le désir angoissé des personnages de ne pouvoir se retrouver qui fait surface. Quel que soit l’effort du lecteur, la rencontre est impossible. Chaque case contient à la fois son contrechamp et son empêchement.

Hernandez convoque ici une histoire qui a été racontée et éditée sur plusieurs décennies et la condense en deux pages dans un agencement qui formalise l’échec du couple et exacerbe le sentiment d’une tragédie en marche.