Mille yeux

à propos de Voyage de Yûichi Yokoyama

Éditions Matière, 2005

Julien Meunier

Il

m’est déjà arrivé d’écrire

sur le travail de Yokoyama. J’avais à l’époque

avancé qu’il me faudrait

nécessairement y revenir, que ce que je pouvais en dire cette fois-là serait insuffisant. Peut être que l’écriture n’était possible pour moi qu’en assumant dès le départ l’aspect lacunaire du résultat. En affirmant ainsi l’insuffisance du texte à venir, je m’autorisais à faire un pas, même mal assuré, dans l’exploration des livres de Yokoyama. Libre à moi de poursuivre, corriger ou approfondir plus tard ce que j’avais pu écrire. Cette liberté-là rendait envisageable d’aborder la densité de cette œuvre, de faire le deuil provisoire de ce que j’allais manquer afin de trouver une prise partielle pour commencer à rendre compte de quelque chose.

Cette approche n’était pas simplement un aveu de faiblesse ou un désir d’humilité, c’était aussi l’intuition que le travail de Yokoyama, malgré son apparente immédiateté, ne se saisit pas dès le premier regard. Ces livres fonctionnent moins comme des jalons successifs, qui renseigneraient sur l’évolution d’une œuvre dans laquelle on avancerait pas à pas, que comme une sorte de masse qui fait bloc, où tout est déjà là, et où chaque bande dessinée vient à la fois redire, élargir et éclairer les autres. Chaque nouvelle lecture vient s’agglomérer à la précédente. Cette masse se déploie un peu plus, on peut y reconnaître les variations et les correspondances, on voit surtout comment tout cela fait corps, fait monde, et combien, malgré le sentiment que c’est toujours la même chose qui est travaillée, ça ne semble jamais s’épuiser.

Car ce qui bouge à chaque fois, c’est autant le travail de Yokoyama que notre rapport à lui et la compréhension qu’on peut avoir de ce qu’il produit sur nous. En faisant plusieurs fois l’expérience de la lecture de son œuvre, c’est autant un effet du retour du même que le surgissement d’une singularité renouvelée qui se produit, et qui décale le regard qu’on avait pu avoir dessus auparavant.

Revenir sur Yokoyama, c’est alors préciser ce qui a bougé, voir ce qui s’est déplacé dans ma relation à l’œuvre, ce qui chez moi a émergé ou s’est transformé, et ce qui m’est désormais formulable.

À

l’époque où je terminais mes lectures de Combats, Explorations et Color

Engineering (1), ce qui me

frappait était le rapport qu’entretenaient ces livres

avec l’abstraction.

Une

abstraction au niveau du récit d’abord, puisque les

histoires de Yokoyama présentent une espèce de

non-personnage, sans visage, sans histoire, sans psychologie, et sans

autre but que d’aller d’un point à un autre et

regarder le décor. Une abstraction au niveau du dessin aussi,

où le travail sur les lignes de mouvement, des corps, du

paysage et des onomatopées tendaient à les faire se

confondre et à rendre la lecture des images difficile.

Il me semblait alors qu’on pouvait faire le récit d’une lecture d’un livre de Yokoyama en deux étapes. Tout d’abord un sentiment de perte de repères, puis finalement une adhésion au récit par la puissance de la mise en scène et de sa dynamique. J’en concluais que l’intensité de ces livres venait précisément de l’écart produit. Le tour de force de Yokoyama, c’était d’arriver à faire exister une fluidité et une clarté de son récit, malgré tout.

La lecture du livre Voyage m’a fait reconsidérer tout ça.

Ainsi, la question de l’abstraction me paraît aujourd’hui mal posée. Ayant lu Voyage, je vois alors

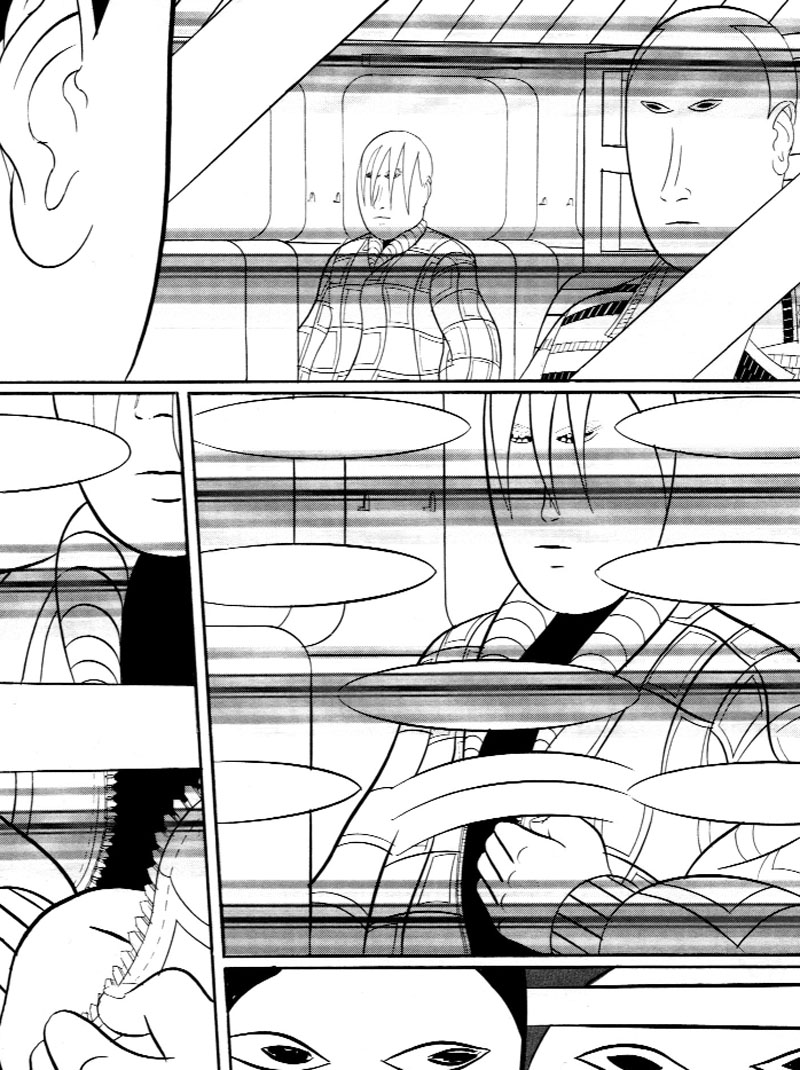

combien tout est, en fait, extrêmement concret, une affirmation d’événements simples, le récit d’un petit groupe d’hommes qui monte à bord d’un train et observe ce qui l’entoure durant le voyage. Bien que minimal, ce qui arrive dans Voyage est de l’ordre de l’action et des faits.

Peut-être s’agit-il pour le lecteur de passer par un seuil d’apprentissage de ce qu’est une forme ou un récit chez Yokoyama. Ce moment où l’on apprend à les reconnaître est assez court d’ailleurs, et en quelques pages il devient clair qu’un des enjeux du livre est plus de travailler sur un décalage, un rapport au monde particulier, que sur une confusion. Si cette confusion existe, c’est seulement pour celui qui survolerait le livre. Pour son lecteur ce n’est jamais réellement le cas. Il y a parfois ce moment limite où la case, la page, se présente comme indéchiffrable, mais très vite elle s’ouvre à la lecture sans opposer de résistance.

Le projet de l’auteur se situe plutôt du côté de l’exploration d’une ambivalence de la lisibilité. Une forme cousine de celle des pages de Yokoyama pourrait se retrouver du côté des livrets de mode d’emploi. Par le dessin qui flirte avec la schématisation, et le découpage qui énonce et marque chaque étape d’un geste ou d’un mouvement, certaines séquences expriment de la même manière un souci poussé de la compréhension des enchaînements (2). Cette façon a priori contradictoire de travailler une figuration à première vue obscure et codifiée, mais attentive à la lisibilité et la compréhension des phénomènes décrits, déplace la lecture de la question de l’abstraction (ça n’en est finalement pas) vers la question de l’étrangeté.

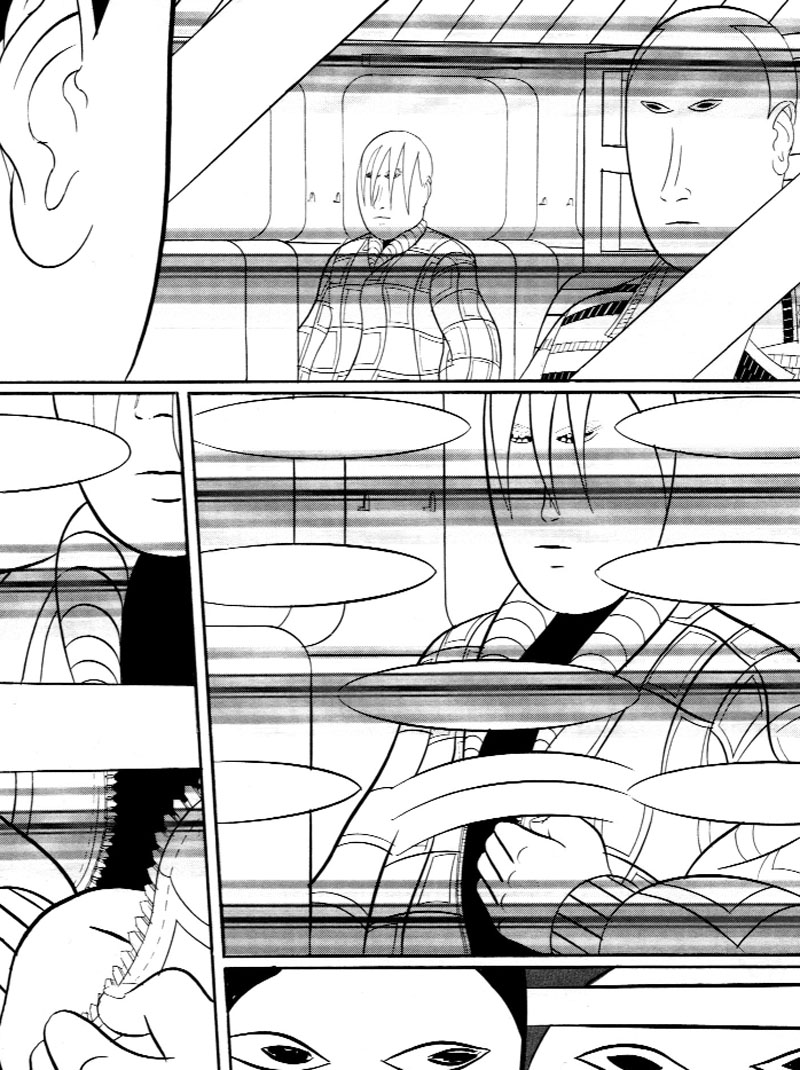

Ce qui frappe d’abord, c’est de voir combien le monde de Yokoyama s’est affranchi du monde. Il y a comme un retranchement, une réduction à quelques éléments qui sont tous observables. Les personnages sont des corps en mouvement, les visages sont des yeux qui constatent, la société en est à peine une, une masse, un flot, une organisation dans l’espace. C’est un premier degré du monde,

d’avant le langage. Pas de relations, pas de politique. L’action est une mécanique, une suite d’enchaînements dégagés de tout enjeu émotionnel.

Cette mécanique, Yokoyama la développe comme une évidence. Dans cette évidence réside un mystère.

Et ce qui tend le mystère, qui le fait émerger, c’est le jeu complexe des multiples regards. Tout est organisé en une grande succession de points de vue, d’échanges de regards, de champs/contre- bchamps qui insistent à regarder précisément l’environnement, à scruter des détails et à observer

l’ensemble. Ces regards sont eux-mêmes porteurs d’un mystère. Ce sont de pures visions qui insistent à pointer les choses. Et cette insistance crée une tension, elle porte une attention, elle force à considérer ce qu’elle fixe, mais on bute sur elle parce qu’elle est dénuée de tout désir, son moteur nous est inconnu. C’est un regard sans sujet et sans objet, le point de vue sans humeur de l’insecte.

L’environnement lui-même a un statut souvent indéfini chez Yokoyama, qui redouble ce rapport saisissant et énigmatique au monde. Ce qui s’offre au regard est autant un paysage qu’un décor. Qu’il soit artificiel ou naturel, c’est un lieu qui semble mis en scène pour le regard mais qui existe

aussi sans lui, en dehors de lui. Impossible de déterminer si le regard est attendu, désiré, ou effracteur, accidentel. Il y a un être-là du monde, imperméable, à la fois spectaculaire et au-delà du spectacle.

Si

tout est indécidable, si le regardeur et le regardé

sont tout autant des énigmes, il ne reste alors que l’acte

lui-même.

Yokoyama ne s’intéresse pas à l’abstraction, il travaille à renouveler l’intensité du regard.

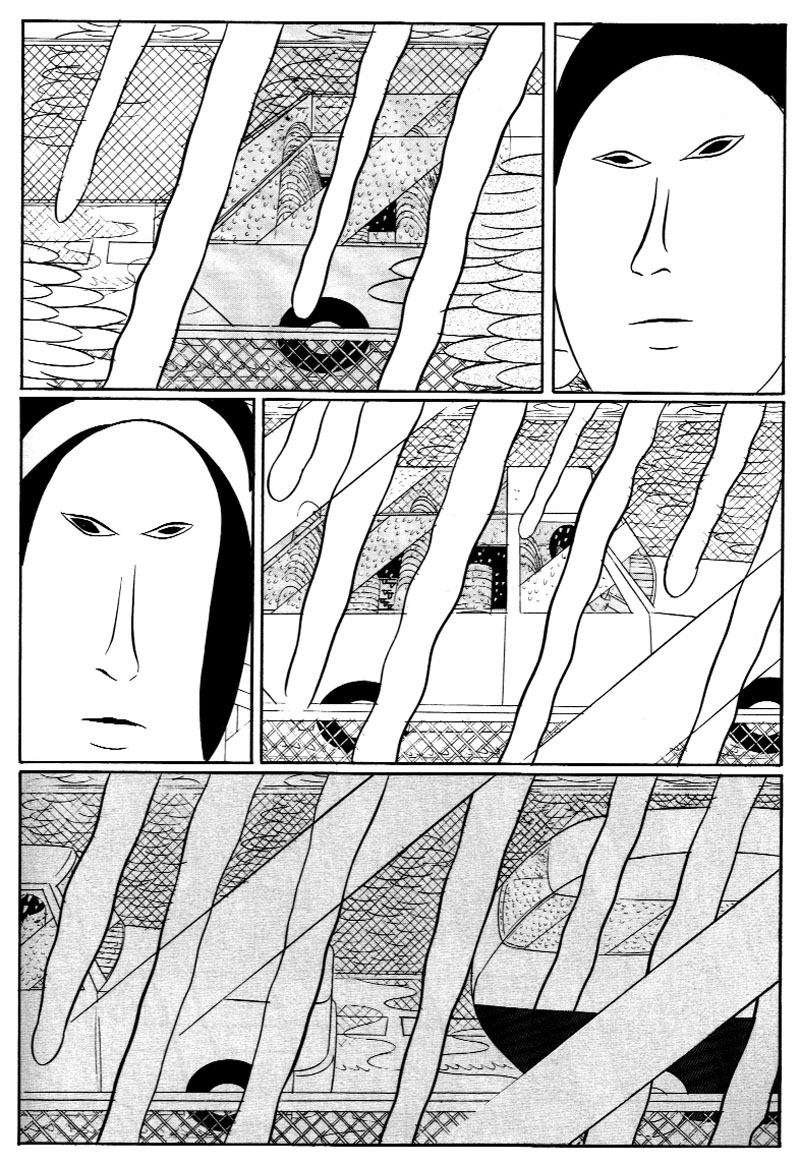

Si tout semble à ce point dénué d’émotion, il faut dire à quel point le dessin est pourtant chargé d’une puissante évidence, qui porte les éléments qu’il figure à un degré d’acuité particulier.

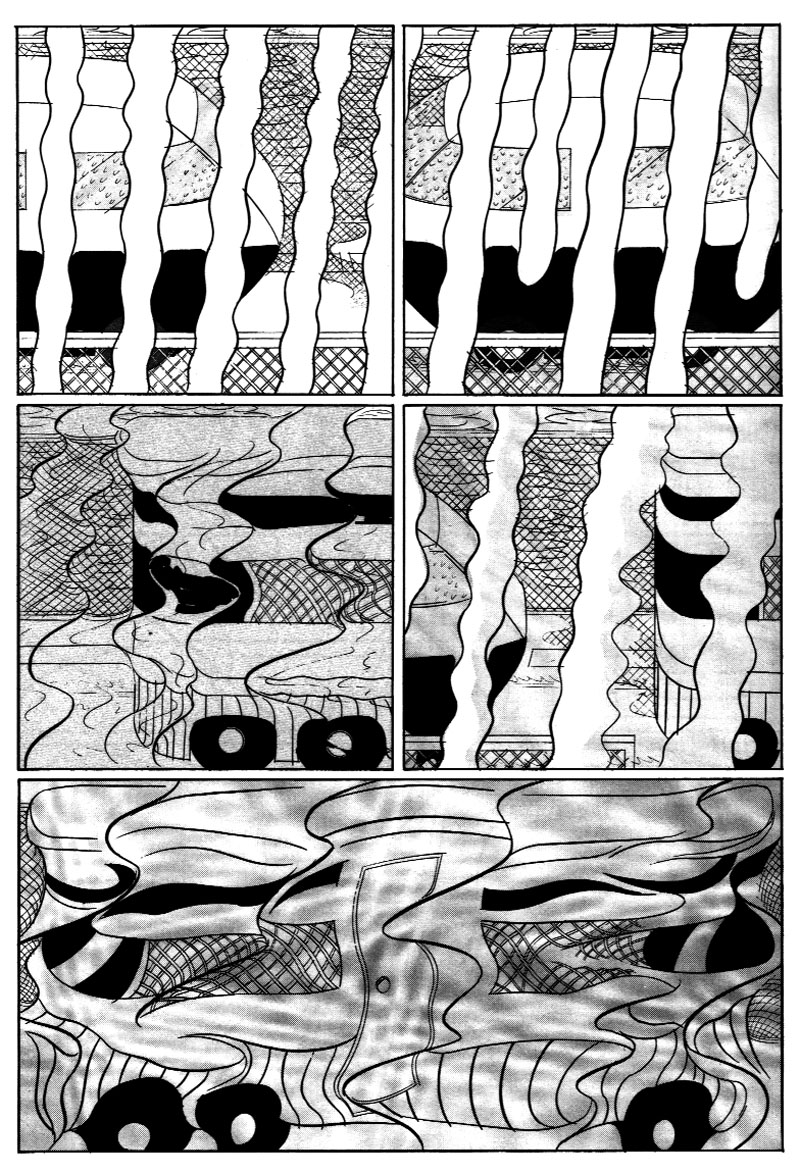

Tout est au même plan, mouvements, lignes de forces, reflets, contours, aucune hiérarchie des lignes. Ça agit comme une hyper-présence des choses, où tout communique, se confond et se répond. Un monde soudain révélé qui nous donne à voir comme pour la première fois ce que l’eau fait à la lumière, ou ce que la vitesse fait au décor.

Tout le livre est un passage d’un phénomène à un autre, l’addition successive d’intensités très courtes.

Le découpage, qui rythme précisément, se focalise sur un événement, le déploie, l’organise dans l’espace, distribue les points de vue, crée une tension jusqu’à son acmé, puis passe au suivant. À l’intérieur de ça, les regards vides sont à la fois les déclencheurs et les relais des phénomènes qu’ils observent, les vecteurs d’une intention indécidable, et c’est justement cet indécidé du regard qui provoque une friction entre évidence et fascination. C’est la focalisation obstinée sur les événements tels qu’ils se produisent qui souligne que quelque chose arrive. Et lorsque les regards se

croisent, lorsqu’un visage en ausculte un autre, c’est comme un emballement de l’attention, une mise en crise vers un trouble, peut-être même le sentiment de l’apparition d’un récit. Un champ/contre-champ sur deux visages en gros plan, une main qui plonge dans la poche intérieure d’une veste, et c’est toute une grammaire du suspens qui apparaît. Il ne se passera rien d’autre, rien d’autre n’a besoin d’advenir, Yokoyama construit sa narration sur cette limite entre le réel et la fiction, entre surplace et action. L’auteur n’est pas dans l’invention d’un univers, petits signes reconnaissables graphiques ou marottes visuelles, mais plutôt dans un ailleurs nourri par toute une stupéfaction du réel.

Ainsi cette scène (p. 87) : le train passe à travers une forêt, et les ombres des arbres passent sur les visages des voyageurs. Ces ombres qui se découpent sur chacun des personnages créent une ambiance fantastique, les plongent dans un univers mystérieux, et c’est pourtant dans ces moments là que Voyage raccorde le plus vivement avec le réel. C’est au cœur de ses pointes de stylisation les plus poussées que Yokoyama le réactualise. Des volutes de fumée dans le soleil, la lumière qui se reflète sur des gouttes d’eau, c’est à chaque fois une vision aiguë de l’existence du monde. La coexistence du concret et du merveilleux, en dehors de toute considération sociale ou psychologique, renvoie chez Yokoyama à un être au monde primitif, une vitalité des choses presque archaïque. C’est une étrangeté du familier qui surgit comme une vérité profonde et informulable.

On comprend alors que ce que le récit déroule n’est pas anodin. Des personnages entrent dans un train. Alors que celui-ci démarre, ils remontent les wagons, croisent d’autres voyageurs puis trouvent leurs places. Ils regardent le paysage, les autres passagers qui montent ou descendent en gare. Finalement, le trajet se termine, les personnages sortent du train pour se retrouver face au but de leur voyage : devant eux, sur une berge, d’énormes vagues spectaculaires viennent s’écraser sur des rochers.

La force de cette dernière page vient confirmer que tout le trajet du livre est un voyage vers l’éprouvé, vers une expérience de la perception.

Le train est ici le lieu parfait pour le mouvement et le suspendu, c’est une mécanique du transport, dans un entre-deux de la pensée et du sensible.

Cette idée d’une présence du sensible et du beau irait à l’encontre du monde froid et sans sujet de Yokoyama, sans pulsion autre que scopique, un état des choses étonnamment réglé et organisé. Le chaos ou l’accident semblent exclus, c’est un équilibre où tout a une place, sans hasard, et où le dessin vient asseoir les lignes de force, la géométrie et les enchaînements. Ce qui vient trouer ce parfait agencement, c’est l’absence de sens.

Le pourquoi du monde rejoint le vers où du trajet, et ces questions n’intéressent visiblement pas Yokoyama — son train pourrait parfaitement n’aller nulle part — qui travaille plutôt sur une sorte de mise à plat, une surface où tout s’agglomère au premier plan, sans sous-entendu, sans profondeur autre que des perspectives parfaites. Il n’y a pas d’arrière-pensée ou de trésor caché dans Voyage, àla vue, tout est lisible, en pleine lumière.

A la fin du livre, on trouve des notes de l’auteur. C’est une démarche qui peut faire penser à celle d’Alan Moore ou Chester Brown, lorsqu’ils ajoutent un appareil de notes pour continuer une réflexion, révéler leurs sources ou affirmer des choix. Ce procédé sous-entend une coulisse de l’œuvre, un voile à lever sur le processus savant de l’auteur ou un secret à révéler pour pouvoir saisir toute l’ampleur du livre. Yokoyama joue avec ce principe et ne fait que décrire ce qui est déjà parfaitement compréhensible, ne rajoutant que quelques détails sans intérêt. Sur quelques 130 notes

Yokoyama réaffirme avec un certain humour son travail sur la surface (3).

Cette surface est comme un plan qui s’étendrait vers la profondeur, qui s’étirerait vers le fond tout en conservant ses deux dimensions, c’est un plateau d’où peut naître une verticalité. Une forme, observée par un pur regard, d’où deviendrait possible une relation sensible au récit. Les livres de Yokoyama fonctionnent sur le double mouvement d’être à la fois dans un détachement et au cœur des choses. Ce qui provoque chez le lecteur une attention particulière, le met dans un état de lecture singulier, et cet état-là est incomparable. Il y a une béance où s’engouffrer, un trou noir qui sous-tend tout le récit et qui détourne l’attention d’une hypothétique explication pour permettre l’apparition d’une puissante et évidente présence des choses.

Au moment de mes premières lectures de Yokoyama, j’imaginais que la force de sa mise en scène permettait de dépasser le sentiment d’abstraction pour laisser place à un récit soudainement révélé. Aujourd’hui, il me semble que ce n’est pas tant le surgissement d’une narration qui l’emporte que l’apparition d’un mouvement intérieur. L’accumulation de points de vue, leur permutation constante, devient le lieu d’apparition d’un regard global, une cohérence intime. Le beau paradoxe de l’œuvre de Yokoyama, c’est de travailler à une toute-puissance du découpage autour d’une nature indifférente aux regards vides qui la scrutent, et de donner par-là une forme à un rythme, une respiration, comme une pulsation souterraine avec laquelle on peut entrer en résonance.

Notes