SYNOPTIKON

physique de la bande dessinée

Yokoyama / Varlez

L.L. de MARS

Première partie :

mouvement et changement

Les planches de Robert Varlez réunies au printemps 2013 par les éditions The Hoochie Coochie pour composer Séquences ont connu le cours éditorial sinueux de nombreux grands livres : d’abord présentées dans divers périodiques littéraires, elles étaient déjà devenues à peu près invisibles à l’époque où, adolescent, je les découvrais. Elles cohabitaient avec celles de Vaughn-James, avec les dessins de Jean-Luc Parant, les cuttérisations de Michel Vachey, en insinuant les grands textes d’avant-garde de cette période dans la revue Minuit qui échouait régulièrement dans les premières grandes bouquineries de déstockage. C’est là que les tempêtes éditoriales des années 70 venaient s’étirer en rayonnages bradés, s’amortir et disparaître. Nous étions au milieu des années 80 et le bref moment de décloisonnement épistémologique général et de polyphonie éditoriale qui avait caractérisé la décade précédente s’était dilué aussi vite dans le reaganisme généralisé que n’importe quelle révolution s’abolissant dans un manifeste répressif auquel elle sert de repoussoir autant que d’alibi.

Si le nom de Varlez était encore familier aux amateurs de poésie qui connaissaient son travail par les Ateliers de l’Agneau (1), il était inconnu des lecteurs de bandes dessinées auxquels j’en parlais régulièrement avec enthousiasme.

Pendant les décennies qui suivirent, le travail de Varlez allait continuer à être pour moi une référence régulière ; pour mes interlocuteurs il était englouti par une zone d’inconnu, zone s’étendant proportionnellement à la disparition graduelle du stock de revues en bouquineries.

Il y a quelques années, je me décidai enfin à scanner et à mettre en ligne quelques-uns des récits que je possédais. C’était le moins que je pusse faire en attendant le jour où se présenterait une opportunité d’éditer tout ça. J’avais cru cette opportunité advenue à la naissance des éditions Délicates. Mais la brièveté de leur existence entraîna, à peine esquissé, ce projet par le fond. C’est la découverte par Alexandre Balcaen des quelques planches mises en ligne dans le Terrier (2) et son enthousiasme immédiat pour elles qui ont abouti pas à pas au beau livre qu’est Séquences .

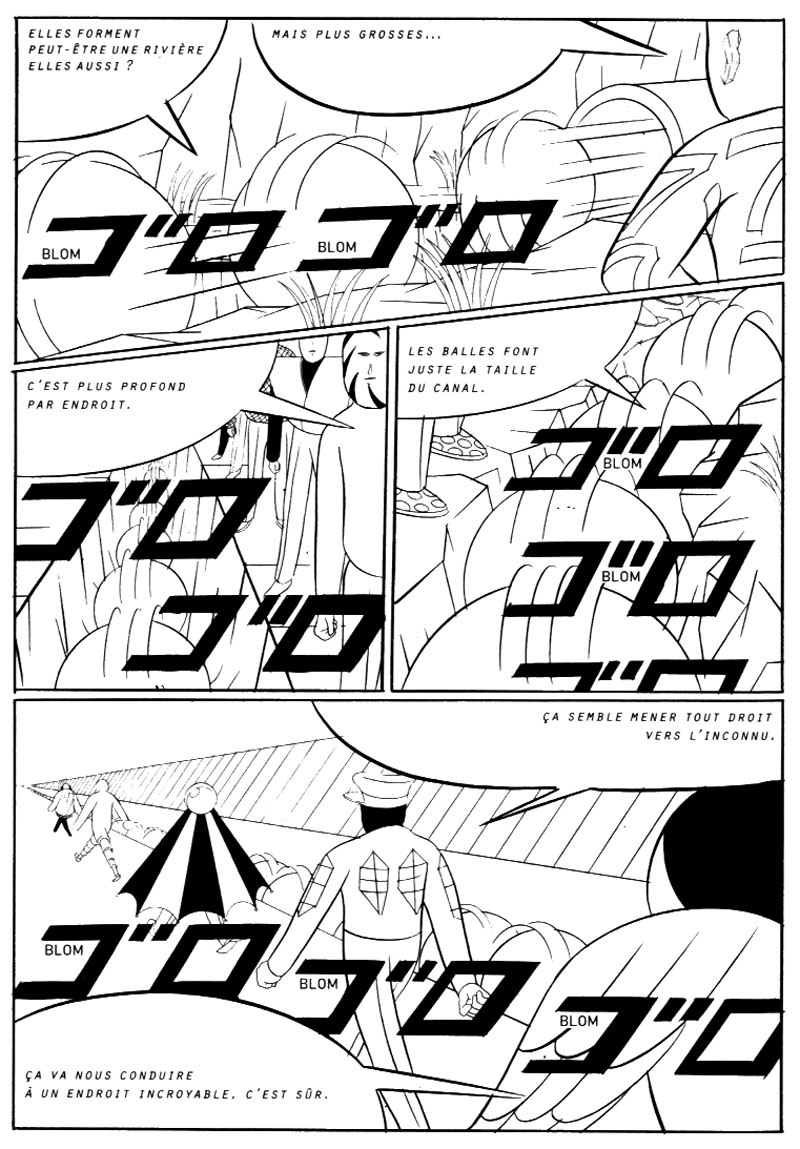

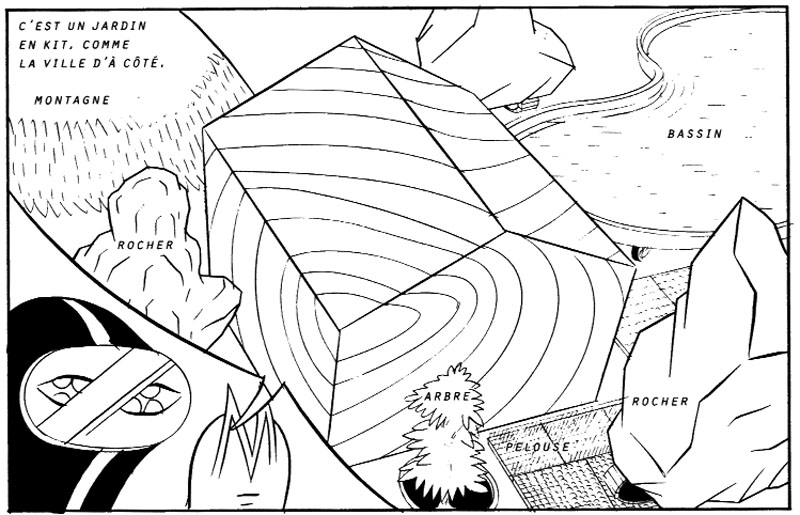

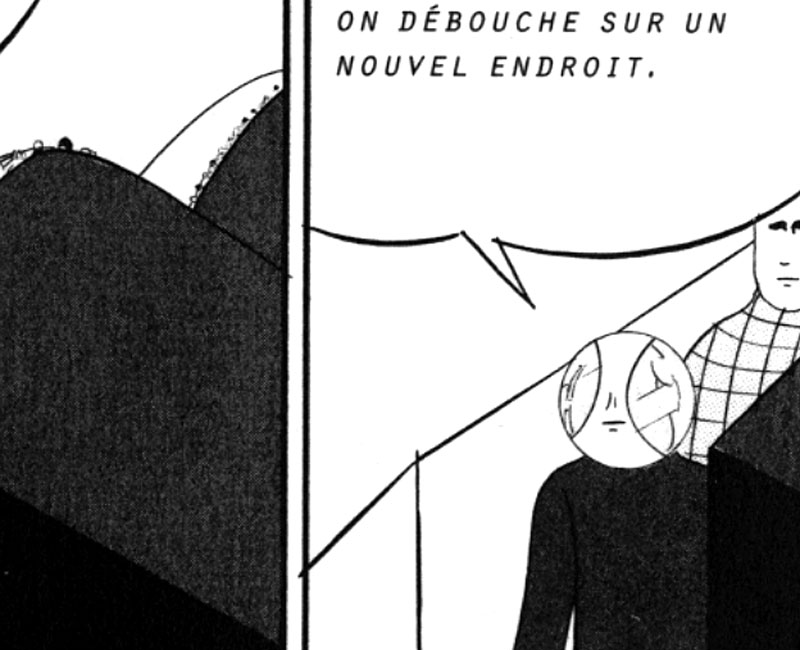

Le travail de Yûichi Yokoyama est très étroitement lié en France à l’existence des éditions Matière ; conjoint à leur naissance, il colore depuis, livre après livre, leur pratique éditoriale au point que nous sommes tentés d’y voir leur manifeste pour une forme de bande dessinée. Tout a été dit des étranges corps dont Yokoyama fait sillonner ses récits, du sort qu’il réserve à la visagéité comme un cacophonique et paradoxal inventaire de singularités désingularisées, comme un carnavalesque qui ne signe aucun renversement par la fête mais s’institue en loi naturelle. Que ses commentateurs mêmes se montrent si régulièrement impuissants à sortir de la paraphrase, à livrer autre chose que la description des contextes tressant ses récits, voilà qui nous en dit long sur les difficultés auxquelles il accule ses lecteurs à délier quoi que ce soit du plan général où se trame une histoire : par-là même, Yokoyama nous invite déjà à dégager tout ce qui, dans son propre rapport à la constitution d’un monde de fiction, se tient au littéral par le mystère en ceci que la figuration peut le reconduire sans jamais l’élucider (3). De cette propriété temporelle de conservation sans glose que cèle une image, je tirerai le cœur même de cet essai. Notons pour l’instant que tout l’appareil illusionniste du mouvement chez Yokoyama sert surtout une illusion réflexive, en tant que tout ce qui s’agite dans le Jardin s’agite malgré les signes conventionnels du mouvement.

Les livres servant de point de départ à cet essai travaillent tous les deux à acculer jusqu’à leurs impasses certaines des lignes interprétatives sur lesquelles se fondent les rapports théoriques à la lecture, et à devoir les réviser : l’un devant le mode du dessin, l’autre devant le flux du récit, mais tous deux dans la constitution d’un mouvement interne et tous deux avec le littéral pour seuil d’inertie. De cet effritement d’un modèle herméneutique par deux attelages d’écriture, s’ébauchent des sillages parallèles qui apportent des solutions très différentes au même problème ; deux hypothèses qui tiennent un même objet dans leur prisme, un des plus vieux objets de la philosophie : le mouvement. C’est le mouvement, en tant qu’il traverse les corps et la matière dans leur persistance, qui modifie sans l’altérer la singularité d’une présence. Ce problème ontologique se formule en fait chez les tout jeunes dessinateurs comme couple de questions premières à la réalisation de bandes dessinées : comment dessiner des milliers de fois des éléments qui se ressemblent entre eux ? Comment construire un récit congruent si on le compose en événements pour le faire avancer ?

C’est sous cette forme que deux interrogations rudimentaires réveillent, légèrement déclinée, la plus têtue des questions philosophiques, celle de la singularité et de sa permanence. Elle a pu se formuler longtemps ainsi : quand la substance change, qu’est-ce qui ne change pas en elle pour qu’elle reste elle-même dans le mouvement ?

C’est par un crochet sur cette voie antique que j’aborderai ici une physique singulière du récit en images. Le seuil et la composition du littéral seront infléchi par le choix des dispositifs inchoatifs propres aux deux livres, l’un (Varlez dans Séquences ) par une possible performativité de l’image (4) — le littéral comme départ de formes — l’autre (Yokoyama dans Jardin ) à partir des énoncés tautologiques.

Dans les deux cas, la notion de mouvement repose sur sa tension entre le changement d’état d’une substance et l‘impératif de conduire sa permanence — pour qu’il y ait tout simplement bande dessinée et non série d’images géographiquement liées — et nous invite à reprendre un instant le cours d’une physique antique, celui de la dynamique aristotélicienne (5).

Une physique, aussi périmée semble-t-elle, est avant tout un regard, c’est-à-dire un ensemble de conditions particulières pour observer un problème. En cela, elle excède très largement le cadre de sa vérité ou de sa fausseté contractuelle, de son aptitude à rendre compte du dernier état du monde conçu : elle produit des cadres et ces cadres produisent eux-mêmes questions et solutions. Ces déplacements, pour peu qu’on y insiste, provoquent le simple agencement nécessaire à produire les conditions nouvelles d’une question : la voici posée à un objet qui n’est plus éprouvé par sa discipline même, l’entraînant là où il ne l’a jamais été. C’est une réouverture.

Regarder également une physique comme une image qui, en tant qu’image mais aussi en tant que machine, travaille dans toutes les images ; spectre des représentations aussi présent à elles que sont présentes les vieilles divinités grecques sous la peau des super-héros contemporains.

Ces œuvres sont liées à cette physique soit par la matière d’expansion, la machine plastique (comme dans la série Frontière (6) de Ronald Grandpey, auteur qui fait l’objet dans ce numéro d’un travail de palimpseste), soit par la place qui, dans l’écriture, conditionne les formations du monde narratif — non pas en tant qu’elle déterminerait la tangibilité et la fermeture de son cadre (comme chez E.P. Jabobs) — mais bien en tant qu’elle conduit le langage à sa baie d’échouage, à la rive imperceptible où elle s’abouche au mode de l’image plastique (comme on peut l’observer, parfois, chez Francis Masse à travers les solutions délibérément absurdes qui naissent d’un mot d’ordre illustratif lancé là où l’illustration n’a pas cours — modèles théorico-scientifiques, infiniment petit, etc.).

C‘est par ce problème même — reformulé ainsi pour la bande dessinée : présence d’un mouvement qui n’est pas sa théâtralisation, qui ne fait pas appel aux équiformités du jeu de figurations, des forces figurées qui le sous-tendent ou qui le vectorisent — et c’est par la crise des conventions et des lectures dont ce problème est la cause que les travaux de Varlez et de Yokoyama travaillent ensemble (7).

Plus précisément, à travers ces deux œuvres que semblent séparer forme, rapport au langage, origine culturelle, historique, inscription même dans le champ de la bande dessinée, je vois apparaître un invaginement possible de ce dégagement commun du mouvement pris : imperceptiblement, comme lovée en elle, comme lui appartenant, s’y propageant comme un réseau de nerfs, cette question est aussi celle de la littéralité. C’est ensemble que ces deux notions développent leur dynamique. Cette intuition, celle d’une liaison du littéral au mouvement qui fait hoqueter le mode descriptif, c’est formellement celle qui opère — sous la fausse liaison des évidences — à déplacer la question du mouvement bien loin de celle des figures (telles qu’elles supposent leur mobilité et leurs forces constitutives comme figuration même), bien loin des illusionnismes, bien loin de sa propre représentation en tant qu’elle serait prise dans un contrat quelconque avec les figures en tant que figures. Il s’agira de toucher par où les figures chez Varlez et chez Yokoyama, bien plus encore que les figures, les énoncés qui en émanent, appellent — par leur impuissance à entraîner des conséquences dans le champ conventionnel du récit, par leur inaptitude à structurer un développement en moments — une fluctuation plus intense : c’est un mouvement, impréparé par l’usage narratif, des opérations souterraines au littéral. De quoi le mouvement est-il mimétique dans un récit en images, dans une bande dessinée, s’il ne repose pas sur les conditions illusionnistes qu’imposent les objets référents aux mouvements zébrant leurs propres espaces de circulation ? La saisie du mouvement et sa restitution semblent indissociablement liées aux premiers enjeux de la représentation ; le regard que nous portons sur la peinture pariétale ou sur les rares peintures antiques encore visibles nous incline à penser que, déjà, leur force de présentation, puis leur force d’illusion, reposaient autant sur la tentative de renvoyer du monde sensible les ordres énumératifs de ses éléments — une composition — que d’une aptitude à en percevoir les forces mouvantes et à les réaliser. Il y a peu de chance de se croire coloniser un champ ancien par des lubies contemporaines en traquant le mouvement dans les plissés de Botticelli, mais sa figurabilité pourrait sembler bien inadéquate, par exemple, à interroger la peinture gothique. Ce serait toutefois sous-estimer l’extension de la question du mouvement au cadre dynamique particulier dans lequel elle peut être prise en chaque circonstance historique, dans chaque cadre conceptuel : que le mouvement soit encore une catégorie du changement dans la physique médiévale est un des traits qui m’a conduit à développer ici, par jeu des contaminations fécondes autant que par désir d’étendre des problèmes au-delà de leur temporalité supposée, la conception aristotélicienne du mouvement. C’est par cette extension que nous pourrons espérer dégager la singularité d’une possible physique de l’image figurée .

Nous pouvons voir théorisé et formulé très tôt, chez Xénocrate — considéré, faute de sources plus anciennes, comme le premier théoricien de l’art — le primat de la représentation du mouvement dans la peinture grecque ; je ne doute pas qu’il ait pu être formulé avant car je le crois consubstantiel non pas à la présence des figures — dont je fais moins cas qu’au désir de s’en entourer et de les entourer, elles, de champs hétérogènes mais toujours plastiques — mais à la production des images et à sa temporalité .

Que fait Xénocrate ? : il place le rythmos , l’aptitude à simuler le mouvement, parmi les quatre critères d’excellence picturale. Mais il ne dissocie pas cette aptitude — comment pourrait-il le faire ? — de l’acuité particulière qui le fait percevoir, c’est-à-dire, surtout, le fait comprendre. Ce n’est pas un problème sensible : c’est bien au-delà de la simple adéquation à un monde de faits et de règles qu’il faut saisir dans leur donné, c’est un problème d’aptitude à poser un rapport théorique au monde.

Xénocrate charpente son quadrilatère technique et éthique avec trois autres qualités fondamentales à ses yeux : l’acribeia — l’exactitude du trait —, la mimesis — la proximité imitative de son modèle, de son référent, de son prototype —, la symmetria — l’art des proportions. Mais le rythmos est moins une catégorie supplémentaire aux trois autres qu’elle n’en est une des composantes obligées : elle se compose avec eux. Pour comprendre ce maillage problématique, observons-le à travers la peinture de Botticelli pour qui l’attrait des paradigmes antiques est à la fois tutélaire et spéculatif (spéculatif parce que l’autorité historique fonde son rapport à la théorie) (8).

Botticelli montre toute son acuité au modèle antique qu’il connaît à travers Pline dans son Printemps : en donnant pour objet de la plus grande attention à la mimesis la texture des tissus, transparences des voiles ou gravité des trames, à l’acribeia les jeux filaires des lignes plissées prises par le vent ou les corps, à la symmetria la composition d’un espace volumétrique complexe, d’un jeu de proportions qui ouvre à une compréhension dynamique de l’espace, il rend inextricables les dimensions intellectuelles et plastiques qui vont composer le champ du rythmos .

Le mouvement figuré qui désordonne la cavalcade des chevaux de la Bataille d’Issos d’Appelle (ou, selon d’autres sources, de Philoxénos), le mouvement figuré célébré dans les ekphraseis de Philostrate ou celles de Lucien pour louer l’excellence des peintres grecs, le mouvement figuré est plus étroitement encore chevillé à la bande dessinée, car elle incarne les images dans un exosquelette duquel on attend — au moins autant que de cette chair référée — une puissance à assigner un tempo, un rythme, un mouvement : le récit.

Mais qu’il s’agisse du cours du récit (du montage des séquences comme du fractionnement de la planche en cellules dynamiques) ou des moyens plastiques ravivant les catégories xénocratiques, cette conception-là du mouvement est toute entière prise dans l’espace mimétique.

C’est parce que perception et reproduction du mouvement cohabitent en tant que questions, qu’il s’agit de voir si oui ou non la bande dessinée est condamnée à penser le mouvement narratif dans des associations hétérogènes de moments privilégiés, des séries de formes transitoires desquelles nous serions appelés à déduire les conditions d’imposition du temps à travers des coordonnées renouvelées ; ou bien quelque chose travaille-t-il plus sourdement à produire un mouvement qui n’a rien à voir avec ces jeux de figures, avec ces computations de phénomènes ni avec le théâtre dans lequel on s’imagine devoir les piéger par la figuration ? Un continuum d’une autre nature spéculative, dont les seuils sont moins les formes qui supportent la convention narrative d’un mouvement analogique que des prises de ce continuum qui est le lieu intensif d’une production ?

Pourquoi ces interrogations-là sur les modélisations de la représentation dans ses restes, c’est-à-dire dans ce qu’un mouvement infiguré travaillerait sous les figures à quelque chose de plus puissant que la mimesis , de plus puissant que leur convocation elle-même ? Pourquoi, particulièrement, dans des bandes dessinées, c’est-à-dire dans des modes de l’image encore tenue à l’équiformité (9) quand tous les autres l’ont, pas à pas, congédiée dans leur valeur connotative (10) ?

Peut-être parce qu’on ne peut pas délier la perception du mouvement de celle de la vie à laquelle on l’arrime, fut-elle la vie figurée hantant les territoires de fiction. A fortiori, elles sont les conditions mêmes de son apparition possible, tangible, crédible en tant que monde . Concéder au monde , c’est lire.

Ce sont les figures qui entraînent un régime de règles à établir entre elles ; c’est la figuration qui établit le régime plastique dont dépend la formation du territoire (et nous retrouvons au passage dans ce problème celui de l’affrontement éternel entre les modèles continus et les modèles discontinus du sujet, du monde, de la biologie, du psychisme, etc. mais, surtout, ceux qui opposent les lectures ). Ces conditions de représentation, qu’elles aboutissent à une image plastique du mouvement lui-même ou qu’elles aient pour seule vocation d’en produire l’organisme ou d’en actualiser le programme, sont des conditions d’interrogation de la vie.

D’autre part, la perception seconde qui en découle dans une bande dessinée — les conditions mimétiques du mouvement chez le lecteur — implique la création d’un entendement immédiat sur lequel repose toute entière la réussite de l’opération : sans l’invention d’une force mimétique adéquate, il ne se passe RIEN et s’effondrent alors le monde figuré, ses lois, sa charpente ; le voici abandonné à la pleine surface de l’image (11).

Ce

sont des enjeux métaphysiques, éthiques et poétiques

qui nécessitent et valident les théories du mouvement,

enjeux qu’elles consolident et actualisent à leur tour.

C’est vrai de la physique aristotélicienne ; c’est

vrai de son renversement galiléen ; c’est encore vrai

jusque dans les inventaires des représentations, dans le

couloir des images enchaînées, dans les simulacres des

espaces et des durées qu’implique l’écriture

en bande dessinée.

Donnons maintenant une physique à cette substance, adéquate à sa nature et à son activité propre. Insistons à notre déplacement systémique et voyons où ça nous conduit...

La philosophie antique — comme une grande partie de ses prolongements médiévaux — observait le mouvement comme un accident de la substance (un accident devant être pensé comme une propriété de celle-ci, pouvant être acquise ou perdue par elle sans qu’elle en soit modifiée). Le mouvement est pour Aristote un processus transitoire. Il est dépendant d’un moteur comme cause ; il est assigné à s’évanouir dans l’état de repos naturel auquel aspire la substance. C’est le champ de l’espace qui est celui de sa quantification. C’est en cela qu’une part de sa fiction est aussi la nôtre dans l’étude des compositions du mouvement, le temps étant pour la bande dessinée le paramètre de l’inquantification même, celui de la subjectivation (superposable, chez Varlez plus encore que dans toute autre bande dessinée, au temps de la lecture).

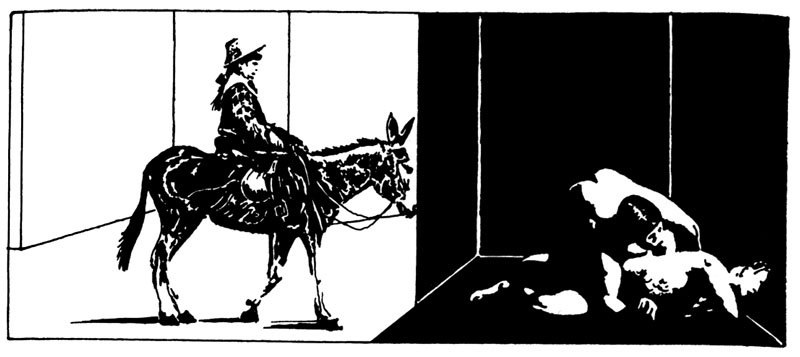

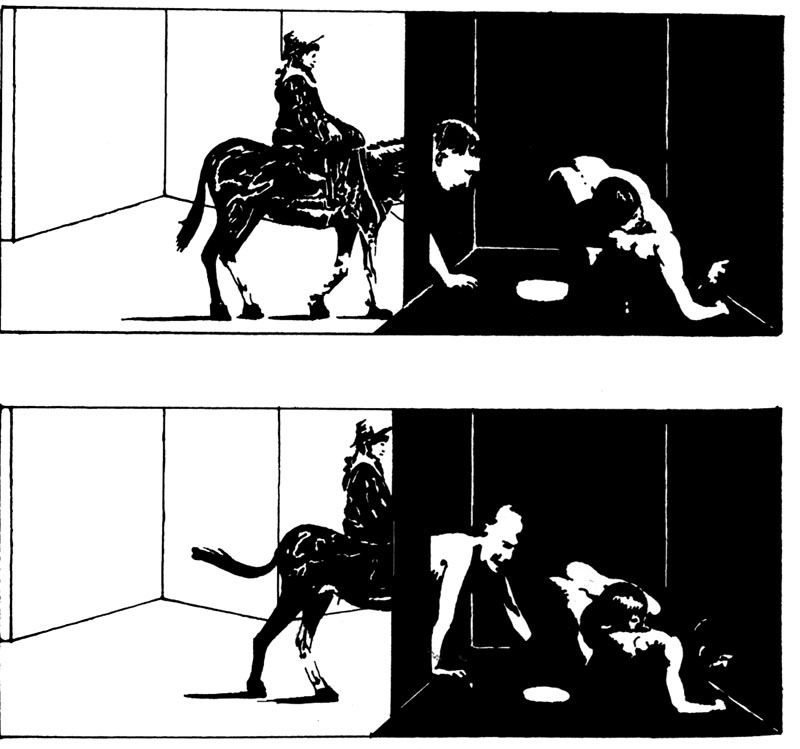

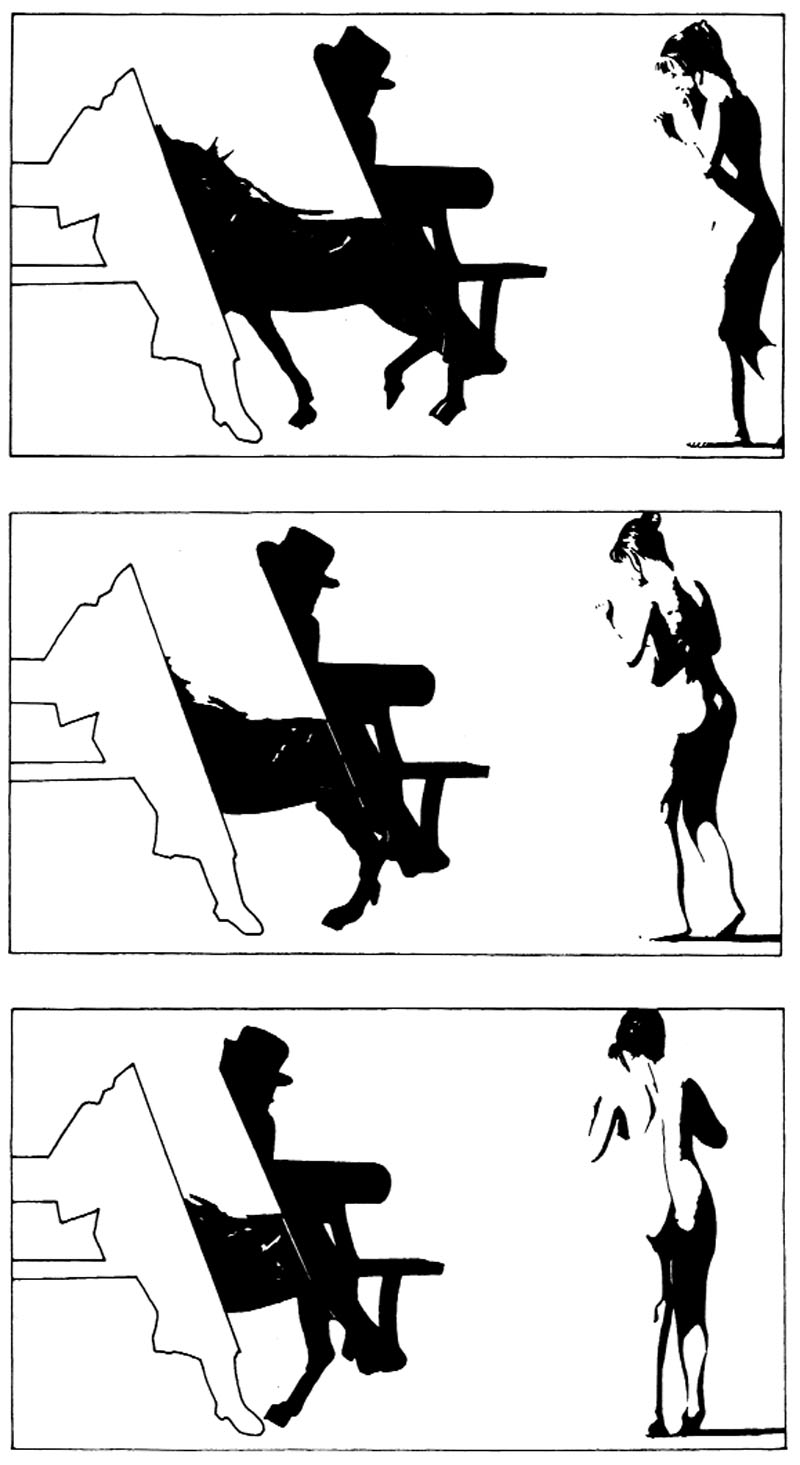

Chez Robert Varlez, le mouvement est à prendre le plus sérieusement du monde en tant qu’accident de la substance plastique et, par là, comme cause substantielle de tout récit. Toutefois, la sériation même de ces accidents induit un rapport étranger à sa découverte, une forme d’effraction que ferait chaque récit dans un mouvement commencé et poursuivi en dehors de lui. L’idée que cette tension ait une possible fin dans un repos de la substance est un effet indifférent au récit varlezien. Cette forme d’effraction, qui évoque bien plus les chaînes matérielles des atomistes que le modèle aristotélicien, trouve son pendant chez Yokoyama dans l’arbitraire narratif qui, ouvrant et interrompant la chaîne des transformations du Jardin , l’anamorphose à la durée de sa visite accidentelle .

J’aborderai plus longtemps le motif de l’effraction (qui vise bien plus à annihiler l’autorité de l’événement sur le cours d’un récit qu’à produire un éventuel hors-champ de la substance et de ses accidents) dans le chapitre consacré à la littéralité (cf. Pré Carré n°3).

Dans la physique antique, la vitesse est une notion relative aux causes ; c’est une notion de dynamique, je l’ai évoqué, dépendante d’un moteur. Nous somme conduits, quel que soit notre attachement aux qualités distinctives et mimétiques que son achèvement dégage, à observer du dessin, par sa formation même dont chaque recours graphique porte la trace, le continu productif dans lequel force et mouvement sont conjoints : car le dessin ne pousse pas sur la feuille (« Chaque touche est un jugement », disait Souriau). Les causes sont homothétiques aux effets. Le dessin est pris dans le dessin.

C’est une catégorie temporelle essentielle à la compréhension de ce qui advient par lui. La tenir pour insignifiante est, d’une part, faire un sort à ce qui s’y joue de la vie dans sa singularité (sa singularité temporelle c’est-à-dire adventive ; il ne s’agit évidemment pas d’une absurde vie propre du dessin) et, d’autre part, risquer de subordonner une fois de plus le dessin au mode énonciatif du récit.

Pour Aristote, donc, le mouvement est une catégorie du changement, une transition entre les deux termes du cours de la substance, qui affecte la catégorie du lieu (phora ). Le corrélat avec la matière fait du mouvement une réponse ordonnée à un monde ordonné, hiérarchisé, tout entier fait d’inclinations des choses à se comporter selon leur nature. Aristote est conduit à imaginer des natures distinctes entre le repos et le mouvement en tant qu’acte (12) . Une bande dessinée, en tant que production matérielle, sans mouvement propre, voit son plan de consistance agité des représentations du mouvement, au même titre que la peinture voit son plan de consistance établir le mélange coloré en origine de toute formation singulière et de toute incarnation (13). C’est par cet aspect matériel qu’elle est conduite dans la sphère de cette théorie originaire dont l’espace était le paramètre et pour laquelle le mouvement était superposable à la force au point d’en faire la cause des modifications de toute chose apparue . Pour dire les choses plus simplement et pour faire toucher du doigt le problème que pose un rapport du dessin subordonné aux règles du récit : ce n’est pas un énoncé qui est la cause de tel dessin à l’encre, c’est un croquis à la mine graphite. Nous verrons à quel point cette compréhension temporelle de la production plastique est essentielle quand, chez Varlez, ce qui se cache sous telle image, c’est le déclenchement d’un photocopieur...

Arrêtons-nous un dernier instant sur cette physique rendue étrange par quelques siècles de conception mécanique, aussi étrange sans doute que les hiérarchies angéliques ossaturant le monde spirituel de Denys, aussi impossible et belle que le rayon prospectif igné qui jaillit de l’œil d’Empé docle pour partir à la rencontre du feu des choses.

La chimère de l’espace absolu — espace affectant ses objets sans être affecté par eux — qui avait empesé trop longtemps les sciences de son ordre introuvable, transcendantal, pourrait bien trouver un berceau de réactivation, un lieu d’épanouissement, une intense zone de production de sens et de percepts, dans ce monde en plis et en mutations qu’est l’espace plastico-narratif des planches de bande dessinée et leur agencement dans le cours d’un livre. Comme devant les marmi pinti de Andrea Del Castagno qui font sa théorie des couleurs, c’est-à-dire sa cosmologie (Cenacolo di Sant’Apollonia — cf. note 13), nous pouvons dire devant un agencement de planches, constituant un espace de détermination des règles entre elles : voici un monde et ses lois . C’est par ce cadre de déterminations-là que Yokoyama déplie, pour son Jardin , les lignes de force souterraines qui en font l’organicité ; c’est par la mise en évidence d’un rapport tout à fait inédit entre un monde et les créatures qui le peuplent — une liaison purement graphique et homogénéisante à laquelle le langage fait seul barrage d’hétérogénéité — que se manifeste un inventaire des productions, des concrétions de ce monde et des modalités de leur expansion.

Avant d’aborder, dans les chapitres suivants, les différents cadres littéraux qu’offrent la copygraphie chez Varlez et la description tautologique chez Yokoyama, je vais m’arrêter encore une fois sur la représentation du temps dans les Séquences, notamment à cause de leur titre.

L’unité de la page n’établit pas une « séquence », mais matérialise pas à pas le contour d’une monade rythmique au sens démocritien, celui d’une « singularité » dont le rythme est un déterminant de la forme. C’est cette forme singulière qui se dessine comme organisme institué par le récit, matière composite qui avale les simulacres de chair humaine interdits au statut de personnage ; c’est par elle également que les mutations s’instituent en récit.

Ainsi, la forme générale se manifeste quand on s’éloigne d’un récit qu’on traquerait très inutilement dans sa proximité ; le récit n’est pas le pli interne qui abrite les espaces fictionnels, mais un déroulé enclavant qui fait le livre possible d’un accident. La clôture est la seule décision rendant rationnelle à elle-même la composition d’un monde et la série de ses lois. On va voir que la notion de séquence abrite un paradoxe, rendu possible par les éléments graphiques et leur mode de scansion référente.

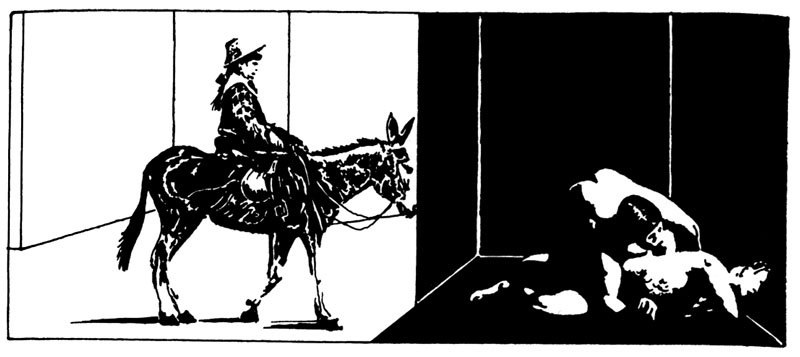

En effet, de quoi cette découpe varlezienne fait-elle la séquence ? Sur quelle entité compose-t-elle ses unités ? Si les séquences renvoient aussi visiblement au cinéma, c’est sans doute pour ce qu’elles se mosaïsent du matériau chronophotographique de Marey ou des séries photographiques de Muybridge qui le contiennent en germe. Mais c’est plus profondément pour emprunter les signes de sa régulation, de son ordre, de ses phases et, surtout, la garantie qu’il offre d’un point de contact avéré avec le monde sensible.

Si le cinéma opère son séquençage sur la base d’un arbitraire optique rétinien (qui peut aller, sans grand trouble pour la perception du mouvement, de 10 à 12 images par secondes dans l’animation, de 24 à 30 dans les films), c’est sur la base d’un tout autre arbitrage, d’une toute autre autorité, que Varlez sanctionne la bande : un arbitraire de subjectivation. L’illusion du discontinu, qui hante tous nos modèles théoriques avec plus ou moins de bonheur, abrite des niches infinies, et les abrite infiniment. C’est un parasite inextinguible que Varlez niche dans le monde cloisonné des espaces définis. Ce qui en découle fait démonstration : partout où l’analyse se soulage par les fausses évidences du système et de sa discontinuité, s’abolissent tout autour de lui les modalités constituantes du continu (perceptives, subjectivantes, socialisantes, biologisantes (14) ) qui pourtant font d’une signifiance la matière ductile et vivante sans laquelle la signification n’est qu’une mosaïque funéraire célébrant un langage mort.

La métamorphose, notamment chez Varlez, est une vasière sournoise : on ne peut y discrétiser les transitions en moments pris par le sens — c’est-à-dire en formes — mais on doit les considérer comme les seuils (15) d’un processus supposé avoir, par la forme récit, une autonomie propre (la séquence doit bien être prise, alors, comme continuum) ; glu pour le regard qui ne cesse de rejouer le simulacre des conventions du récit dans leur conversion. Ce sont bien ces manœuvres conventionnelles que le travail de Varlez met à bas(l’échantillonnage, la production d’unités tangibles dont les conditions d’apparition sont reproductibles), en révélant la fragilité des conventions sur lesquelles repose le désir même de s’attacher au récit illusionniste et, avec lui, à reconstituer des discontinuités coûte que coûte jusqu’à l’absurde.

Mais au même titre que le littéral redonne le mystère chrétien pour n’y rien ajouter ni retrancher, le rythme de Varlez, par le même procédé d’identité d’un acte à sa représentation, révèle le lecteur dans son rythme propre, le lecteur COMME rythme propre, comme configuration passagère.

(deuxième partie dans le troisième numéro)

Notes