Crocodiles et kangourous

Guillaume Massart

Je tombais par mégarde sur l’affreuse affiche d’une exposition du service socio-éducatif de Fresnes, dont le slogan hurlait, en capitales rouges sur noir : « IL ARRIVE QU’EN PRISON ON AIT L’ÂME D’ARTISTE... EXPOSITION ! » Plus loin, « L’ART-THÉRAPIE EN PRISON » me promettait un « ESPACE-TEMPS... DE LIBERTÉ » et pour preuve : un homme était assis sur le sol de sa cellule, adossé à côté du trou en trompe-l’œil qu’il s’était dessiné au mur. Puis venaient des soleils couchants pastel, des fresques de basket-ball à la cantine, des à la manière de Picasso et consorts, ou bien des mouettes sur la mer. Le chromo pénitentiaire se crée en permanence dans les appels à projets pour artistes résidents.

Paul Cochard, Émile Simonet ou encore Migron ne dessinaient pas dans des ateliers « Création et prison » socio-éducatifs. Ils cantinaient un cahier ou trouvaient du mauvais papier, de quoi tracer, parfois de quoi mettre en couleur. Il n’y avait pas de « restitution sous forme d’exposition », ni de colloque ; vite, ils cachaient ces peaux fragiles arrachées au temps rectiligne et infini de l’incarcération. À la Santé, Maurice Husson en novembre 1943 écrivait qu’il n’y avait bien que la liberté de raisonner pour s’extirper de ce temps et de cet espace bouchés — pour en être « maître enfin » : « La cellule est bien close à l’image du monde, / Un monde caché à l’abri du monde : / L’homme y gèle ou transpire, il s’agite, il y vit, / • Peut-être il y mourra • / Et sans plus de soucis ni de regrets qu’ailleurs... / [...] Monde ou cellule, / Je suis le maître enfin, puisqu’enfin je raisonne ! / Je me suis décidé ! / Et je me livre au Temps triomphant de l’Espace ! / Que s’écroulent les murs, car l’espace est un mot ! / Un mot vide de sens que raille l’Infini, / Une image démente effrayant seulement / Les êtres tremblotants (1). »

Ou bien on crée clandestinement, ou bien c’est pour l’étude de cas : en 1930, le docteur Jean Lacassagne, fils du fondateur de l’École française de criminologie Alexandre Lacassagne, reprend le flambeau paternel et distribue aux jeunes criminels des prisons Saint-Joseph et Saint-Paul, à Lyon, des cahiers d’écoliers et des crayons de couleur. Il en tire en 1939 un Album du Crocodile, tiré à part du Bulletin de l’Internat de Lyon Le Crocodile, aujourd’hui introuvable, intitulé L’Art en prison. On peut lire dans son avant-propos d’infectes joyeusetés :

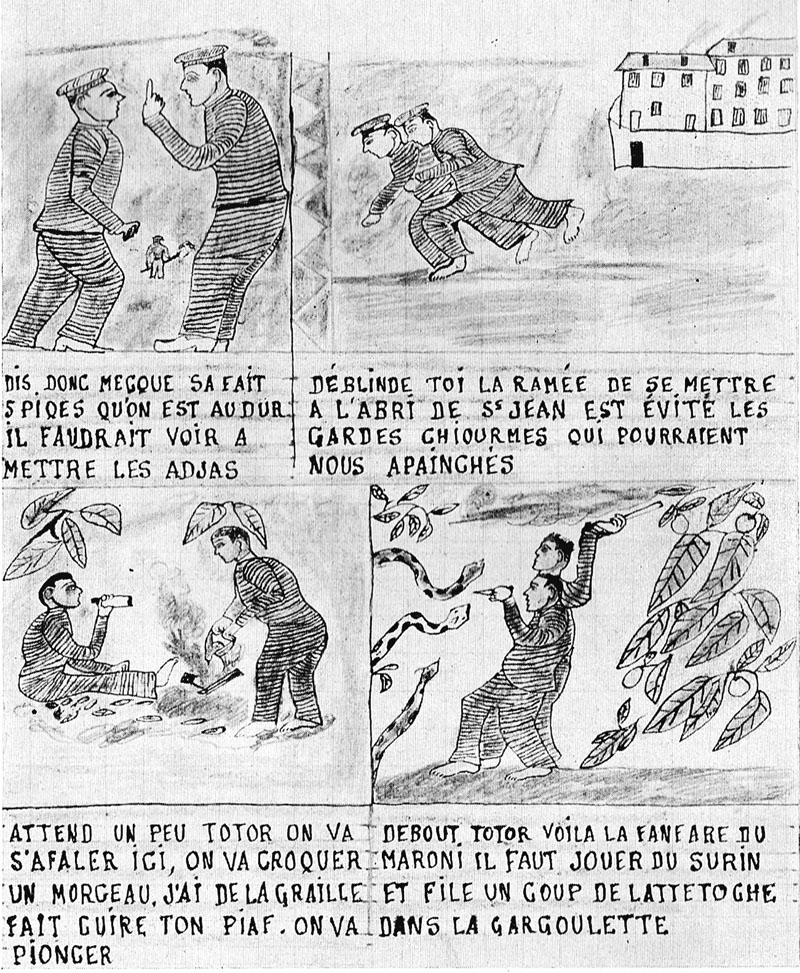

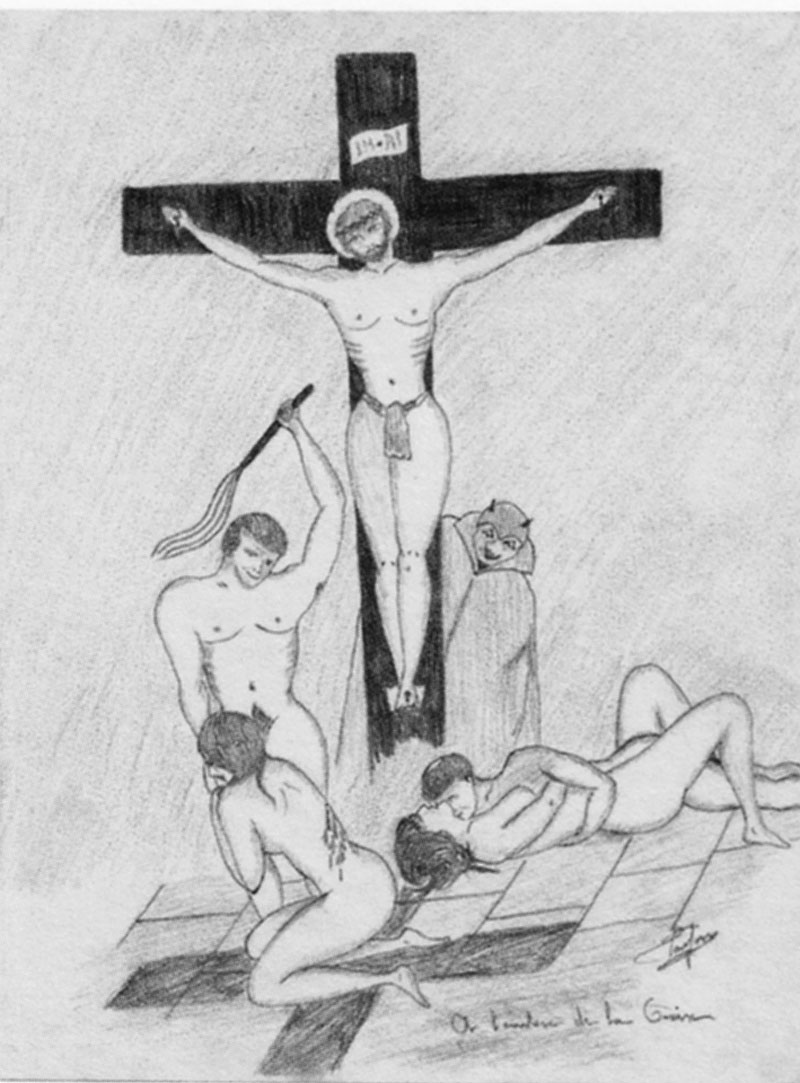

« Le criminel jeune et vigoureux qui a l’habitude de réaliser dans la vie courante de magnifiques performances sexuelles, souffre, durant son incarcération, de la chasteté forcée à laquelle il est astreint. Malgré le recours aux équivalents : masturbation ou manœuvres homosexuelles, il demeure un insatisfait, car il s’accommode mal de ces « ersatz » de l’amour. Aussi doit-il en permanence refouler son instinct génésique. Dans ces conditions, son érotisme mal contenu explose parfois et se traduit, soit par des inscriptions lubriques sur les murs des cellules, soit par des tatouages obscènes, soit encore et surtout par des dessins où le détenu peut donner libre cours à ses instincts fougueux. [...] Pour ne pas procurer de désagréments à notre ami Rousset, gérant de cette publication, nous nous abstenons de reproduire dans cet album des échantillons de ces dessins spéciaux, c’est bien dommage, car il s’agit là de documents qui perdent, pour des yeux médicaux, leur caractère obscène. L’homme du milieu manque en général d’imagination, c’est pourquoi il reproduit sur le papier, avec force détails, avec la plus grande minutie, ce qu’il connaît ou ce qu’il voit. Il dessinera donc volontiers des filles, des souteneurs, des scènes de prison, de bordel et de bals-musettes, des cambriolages, des règlements de comptes. La plupart du temps on retrouvera dans ces dessins trois qualités maîtresses du tempérament criminel, elles dérivent d’ailleurs l’une de l’autre : la haine, l’esprit vindicatif et la violence. Parfois cependant le criminel se laisse aller dans ses dessins à une sentimentalité délicate et touchante. Il dessine des fleurs, des femmes qui pleurent, le Christ en croix, la Sainte Vierge, des anges, des paysages bucoliques. Qui sait si la constatation de cette sensibilité chez un criminel ne pourrait être considérée comme un critère de relèvement possible ! Quoi qu’il en soit, il me semble que les dessins exécutés en prison ne sont pas l’expression de l’art propre du criminel. L’incarcération fausse son inspiration. L’homme emprisonné se sent vaincu, sinon dompté, sa mentalité n’est plus la même que lorsqu’il est en liberté, ses réactions sont donc différentes, par conséquent ses réalisations « artistiques » subiront, elles aussi, l’influence de la captivité. Comment alors concevoir l’art du criminel à l’état pur ? »

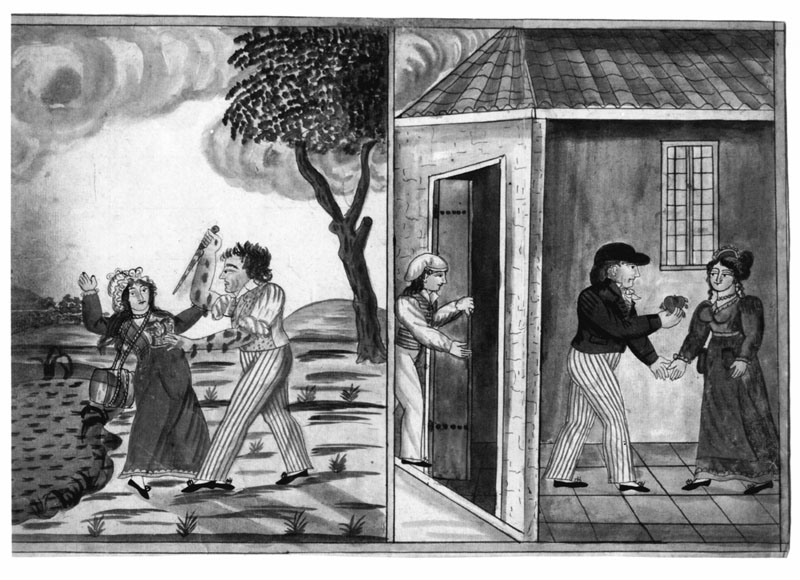

C’est sans surprise que le sous-titre du livret, « Dessins de criminels », trouve écho dans la présentation même. Si certaines signatures n’apparaissaient à même les dessins, aucun nom ne serait mentionné : Lacassagne identifie les auteurs uniquement par leurs crimes et il faut plisser les yeux sur les rares paraphes pour dépasser ces paravents spectaculaires. Raoul Alba, ses Christ en croix rose vif, ses détenus difformes aux yeux déments et ses reproductions de « souvenirs de lectures », n’est pour le Crocodile qu’ « un cambrioleur récidiviste condamné aux travaux forcés » ; S. Belher, et ses scènes de bal-musette où les couples font grappe chaude au centre d’espaces tristes et complètement vidés, « un souteneur meurtrier » ; Migron, ses bordels et ses bastons, dont on voit le trait évoluer depuis le mimétisme édifiant dans les prisons lyonnaises, jusqu’à l’explosion emphatique, au bagne africain, des compositions et des perspectives, « un cambrioleur récidiviste » ; Guillot, et ses plongées sur des rues affolées sinon ensanglantées, « un souteneur meurtrier » ; Émile Simonet, et ses impressionnantes fresques aux crayons de couleur, d’abord naturalistes et au fil du temps de plus en plus attirées par un symbolisme infernal, « un Kangourou du Bois Noir(2) »...

Et puis ça se complique : E.M., qui ne donne que ses initiales à ses scènes de règlements de comptes, n’est qu’ « un récidiviste » ; celui-ci, à la signature illisible, amateur de femmes nues et souples, « un relégué » ; et tous les autres anonymes, qui se représentent au prétoire ou dans les alignements de cages à lapins du parloir, sont des « repris de justice » et des « relégués » indistincts.

Au milieu de cette masse anonyme d’artistes criminels, le photographe en charge des reproductions a en revanche droit à son paragraphe laudateur : « Tous les clichés en noir et en couleurs de ce fascicule, comme d’ailleurs tous ceux du Crocodile et des Albums du Crocodile ont été exécutés par les ‘Clichés artistiques’, R. OCTOBON, 210 bis, rue de la Guillotière. Nos lecteurs apprécieront le talent de cet artiste. » Preuve que les autres noms ne sont pas dignes — et pas d’« artistes » : ce qui justifie la publication de ces dessins est qu’ils soient « de criminels ». Leur qualité artistique est secondaire, malgré ce que le peintre Jean Couty, appelé à la rescousse par Lacassagne, s’évertue à broder en préface : « Les compositions de nos prisonniers sont riches en naïveté et en spontanéité. [...] La séduction qu’exerce sur nous le dessin n°113 est déterminée par le sens exact des rapports, des lignes et des couleurs. Le trait précis et vigoureux fixe les attitudes au réalisme poignant. [...] Fanfan a su tirer du sujet le maximum d’acuité visuelle, en faisant jouer les surfaces entre elles. Un ton d’ensemble unifie les groupes et donne plus d’intérêt plastique. L’échelle des personnages est là particulièrement bien ordonnée. La beauté du drame est renforcée par une savante harmonie de frottis superposés. [...] Aucun amour, ni joie nuancée par quelques rêveries ne sont à la source de nos tableaux de prisonniers. [...] Tous ces hommes ont à la base de leur description cet instinct sauvage, ce primitivisme des premiers âges chez lesquels triomphait le muscle. Leurs dessins ont cette fraîcheur animale et cette verte chaleur du mâle à l’état pur. Aucune cuisine de civilisé ne viendra alourdir l’action et le feu de leur écriture. Ils ne se laisseront pas aller à une hypocrisie de métier qui est souvent chez beaucoup d’artistes un manque total de tempérament et de lyrisme créateur. [...] Il faut aussi voir chez eux cette genèse de l’Homme livré à lui, à la multiplicité du jaillissement de son subconscient déchaîné. Toute cette crudité de lignes et d’expression n’ira pas sans poésie, et le seul fait de ne pas avoir cherché l’acte poétique les conduira vers une œuvre curieuse, souvent naïve, mais jamais indifférente. [...] Ce sont des démons de trivialité et des diables grotesques qui s’agitent derrière les fantômes de ces hommes traqués : un peu de ce monde qui anime les personnages de Jérôme Bosch ou de Brueghel. C’est aussi un peu l’enfer qui déjà les précède pour nous donner un avant-goût d’effrayantes rumeurs. Ces hommes accoudés au bord d’une maison suspecte éclairée par une lumière étrange, ces objets qui nous dévisagent et nous soupçonnent, nous pouvons peut-être les rapprocher dans une certaine mesure de certains intérieurs fabuleux de Van Gogh. Le réalisme et le fantastique confondus fixent en traits sombres la fatalité de quelque assassinat. [...] Dans leurs décors lubriques et la gesticulation grimaçante de ces visages défaits, la nature de leurs personnages effleurera les doigts de Satan. La sarabande infernale posera une interrogation dans sa course méfiante le long des murs d’une maison hospitalière. Leur individualisme est tel qu’ils se plairont à l’exagération du moindre détail afin d’enfler la hantise de leurs désirs. »

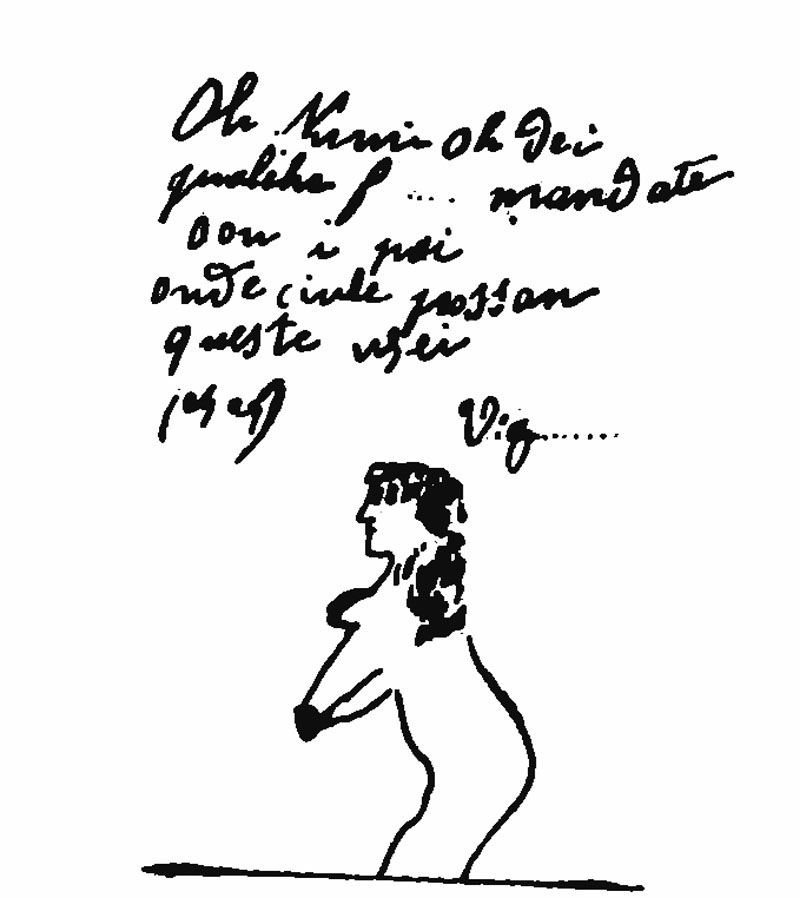

Malgré les références prestigieuses, ce qui rend possible la publication, ce n’est pas l’art : c’est le frisson, ou le scandale. Qu’on ne s’y trompe pas : l’article de Couty est bien intitulé « Impressions sur l’art des Criminels », avec la majuscule qui fait du mot celui d’une « famille » taxinomique, comparable à la quête, menée par le criminologue italien Cesare Lombroso, d’une infaillible typologie de L’Uomo Delinquente — L’Homme criminel, du titre d’un de ses ouvrages majeurs (4). Il faut lire ce dernier, dans l’avant-propos de ses Palimpsestes des prisons (5) — inépuisable recueil de graffitis, de mots dérobés, de poèmes, d’autobiographies, de dessins et de courtes bandes dessinées, griffonnés en détention sur des murs ou des papiers déchirés, des marges de livres saints ou des poteries — se dédouaner de la vulgarité de ce qu’il reproduit : « Je n’en suis pas responsable, je l’enregistre tel quel. Quand Dante fait parler les démons, il n’emploie que l’argot le plus ignoble. Moi, qui ne suis que l’écho des pensées de ces démons terrestres, je ne saurais faire mieux que lui, j’en subis l’obscénité de même que le lecteur, mais ne saurais dissimuler sans la falsifier. Aussi me hâtè-je de le déclarer dès la première page : ce recueil ne s’adresse qu’aux hommes de science. J’espère me mettre ainsi à l’abri de tout reproche. » Par prudence pourtant, Lombroso, comme Couty et Lacassagne, s’interdit l’obscénité et tronque certains dessins : ainsi d’une femme nue tendant les bras dans le vide et s’exclamant : « Ah ! dieux, envoyez-moi quelque c... que je puisse... », dessin « important par son obscénité », on apprend plus loin la découpe : « Inscrit sur un livre sacré, il était accompagné d’un organe génital que j’ai omis, ce qui montre l’inefficacité de semblables livres entre leurs mains ». Autre objet de vulgarité selon Lombroso, la présence de texte en accompagnement des dessins est aussi bien scandaleuse : « Il est à remarquer que les dessins ne sont guère meilleurs que ceux que font les enfants et presque toujours contiennent des inscriptions. [...] Plus atavistique que l’aliéné, le criminel use et abuse beaucoup plus que celui-ci des hiéroglyphes que l’on pourrait nommer un argot graphique, ce qui très souvent dérive de l’impuissance d’exprimer leurs pensées sous une forme écrite, comme dans le cas [...] de celui qui présente sa défense au tribunal au moyen de figures qui rappellent véritablement l’époque du langage primitif, ou parce que, quoique sachant écrire, ils se sentent dans l’impuissance d’exprimer, par ce moyen, leurs pensées avec assez d’énergie et de clarté. »

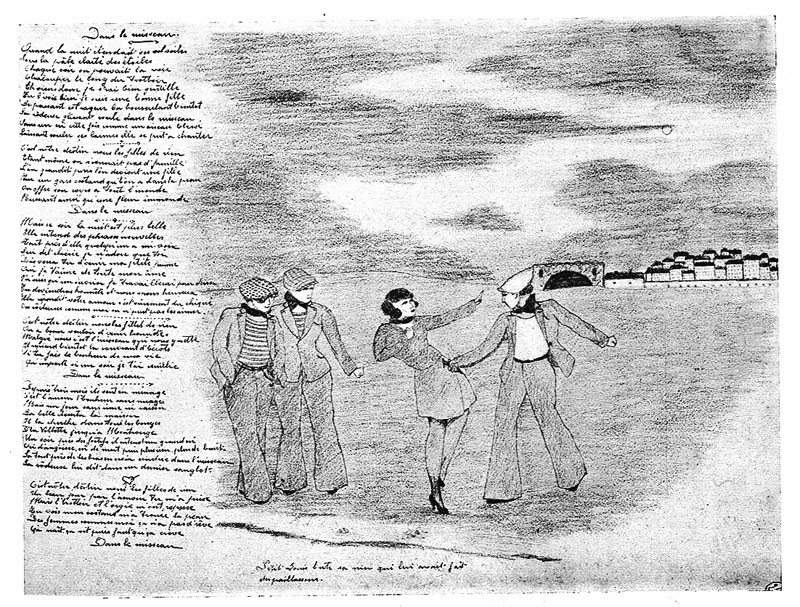

Du mélange d’écrit et de dessin, de la naissance accidentelle d’une forme irréfléchie, lacunaire et éphémère de bande dessinée incarcérée, Lacassagne, lui, ne parle pas, omettant volontairement de relever les textes : il ne dit rien des surtitres des dessins de Migron, qui donnent l’ordre de lecture de ses « stations » édifiantes et composent une narration suivie ; et pas davantage des poèmes qui ornent la marge des dessins de Simonet. Ceux-ci accompagnent pourtant la construction même des dessins : le fameux n°11 de Simonet, qui frappe tant Couty, a sur toute sa hauteur gauche une gouttière manuscrite, titrée « Dans la noirceur », qui déréalise en la mythifiant la scène de crime — alliage évidemment choquant et sauvage aux yeux du peintre (6).

Mais comment cette bande dessinée accidentelle pourrait-elle être réfléchie, accomplie et durable ? Comme l’écrit Philippe Artières dans la préface d’une réédition partielle des Palimpsestes des prisons (7), les poèmes, les dessins, les tatouages, les graffitis, les bandes dessinées, ne sont pas produits pour la postérité, bien au contraire : ils se savent — et pour la plupart se veulent — éphémères. S’ils existent, c’est en réaction à l’impossibilité de s’exprimer que la prison maintient à toute force : « En cellule, l’individu est l’objet d’un double isolement ; il n’est plus seulement privé de sa liberté, il l’est aussi de sa parole ; écrire devient l’unique moyen pour le détenu de maintenir un fragile contact avec les autres prisonniers, ceux qui survivent dans les cellules adjacentes, et ceux qui lui succèderont. » Les Palimpsestes des Prisons sont donc ces « registres sans greffiers », pages intimes arrachées à des hommes assujettis et dévoilées publiquement au nom de la science et de l’anthropologie, soucieuses de « collecter les données produites par l’enfermement, de les comparer, puis de les ordonner dans d’immenses tableaux dont chaque case redessine — est-ce un hasard — une cellule. » C’est ainsi que la cellule devient « un piège à écrit. Le surveillant et le médecin ne sont que rarement les destinataires de ces écrits ; la majorité participe d’une correspondance interne entre codétenus. Le lecteur est par conséquent dans la situation d’un garde-chasse venant relever les pièges du braconnier ; il peut en outre tenir au jour le jour une immense archive de ces écrits qui forment le journal collectif de la détention, une archive que la surveillance visuelle ne permettrait pas, sinon au prix d’un immense travail d’observation et de rédaction. » Avec la reproduction de ces écrits composites clandestins, qui avaient justement tout intérêt à éviter la publication, « plus besoin de la tour centrale du panopticon qui permettait au surveillant de tout voir ; désormais on devait pouvoir tout lire. Transformer la cage de verre en une immense série de tableaux noirs sur lesquels le délinquant viendra inscrire son nom, ceux de ses complices, ses délits, sa vie. Ces dizaines d’écrits sont en effet moins des infractions au règlement — une littérature de la transgression — que le produit du panoptique graphique. »

Ce panoptique graphique fait en outre encourir de réels dangers aux détenus. Franz Joseph Gall, dans Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties : Sur l’origine des qualités morales et des facultés intellectuelles de l’homme, et sur les conditions de leur manifestation (J.B. Baillère, 1825), constate : « Plusieurs tiennent un journal régulier où, en parlant de tout autre objet, ils reviennent sans cesse à leur malheureux état. Souvent même ils s’écrient avec l’accent du désespoir : Je suis fou ; je suis insensé. Souvent le projet vers lequel ils se sentent entraînés leur cause les plus vives angoisses, et pourtant l’idée s’en renouvelle continuellement. Ils disent, ils écrivent, en pensant à se détruire : Je le ferai pourtant. Qui croirait que ces propos, ces écrits qui peignent si bien le trouble de ces infortunés, ont souvent contribué à faire regarder leurs actions comme préméditées et faites avec discernement ? Leur folie, disait-on, n’est que feinte ; un fou ne dit pas : Je suis fou, et la folie ne raisonne pas. Ce faux et barbare raisonnement a fait envoyer à l’échafaud des êtres auxquels on n’avait à reprocher que le dérangement de leur raison, ou, pour mieux dire, une maladie de leur cerveau. »

C’est précisément ce qu’il advient du fameux mémoire rédigé en détention, dans l’attente de son procès, par le parricide Pierre Rivière : ayant surpris la Cour par son extrême précision et sa logique, ce texte fit dans un premier temps condamner Rivière à mort, avant que Louis-Philippe ne lui accorde grâce pour sa démence, qu’il fallut tardivement avérer. « Au cours d’une instruction et d’un procès des années 1830, écrit Michel Foucault dans les notes de la publication du dossier, comment pouvait-il être reçu par des médecins, des magistrats et des jurés qui devaient y trouver des raisons de décider la folie ou la mort ? [...] Celui que dans son village on prend pour une sorte d’idiot était donc capable d’écrire et de raisonner ; celui que les journaux avaient présenté comme un furieux, un forcené, avait rédigé cinquante pages d’explication. [...] Il a pris place, sans trop de bruit, parmi les autres éléments du dossier. Chacun semble avoir considéré qu’au lieu d’éclairer ou d’expliquer le crime, il en faisait partie. [...] Le texte est devenu aussitôt, comme le dit l’arrêt du renvoi devant la Cour, une pièce du procès. Le récit du crime n’était point, pour les contemporains, en dehors du crime et au-dessus de lui, ce qui devait permettre d’en saisir les raisons ; c’était un élément faisant partie de sa rationalité ou de sa déraison. Certains disaient : il y a dans le fait de l’assassinat et dans le détail de ce qui est raconté les mêmes signes de folie ; d’autres disaient : il y a dans la préparation, dans les circonstances de l’assassinat, et dans le fait de l’avoir écrit les mêmes preuves de lucidité. Bref, le fait de tuer et le fait d’écrire, les gestes accomplis et les choses racontées s’entrecroisaient comme des éléments de même nature (8). » Ceci vaut bien sûr autant pour les écrits que pour les dessins. Lombroso soutient dans ses Palimpsestes que le tatouage du criminel « nous donne un véritable état des délits commis et à commettre et pourraient, de ce côté, avoir une application immédiate : la séquestration de ceux qui ont ainsi démontré officiellement leur intention d’accomplir un crime, comme nous avons vu, par exemple, chez Callimette et F... qui s’étaient tatoués 17 points sur la verge en se promettant de sodomiser 17 fois un espion. » De même, deux épées croisées, trouvées aussi bien sur une peau, sur un bifton, un papier arraché, un mur, peintes sur une cruche ou griffonnées dans les marges d’un livre de bibliothèque, « signifient deux vols », passés ou à venir ; un cœur poignardé, la future « vengeance contre un espion », etc. — et toutes leurs combinaisons possibles.

Les tatouages nous ramènent à Simonet. Voici Puis la barbote(9), dessin au crayon de bois réchampi de rouge, qui résume frontalement la force documentaire de la plupart des dessins de prison : c’est donc l’heure de la barbote, de la fouille ; soit quatre hommes debout, en pied : deux apaches nus sont palpés par deux matuches fringués. L’uniforme des seconds n’a pas assez de les dissimuler, par surcroît Fanfan leur barre la face d’une moustache, leur baisse la tête sous la casquette, en place même un de dos : du maton, on n’apprend en le regardant qu’une chose — c’est un maton, et son collègue aussi, et toute la bleusaille avec, qui ne trouve singularité qu’à varier la couleur des bottillons, dans le dégradé règlementaire dont la tolérance glisse du bleu marine au marron clair.

Tandis que d’un « Kangourou » arrêté au Bois Noir, on lira sur le corps même la vie dans le détail — dessins dans le dessin. Qu’il relève ses manches et apparaissent en effet, en bandes, les contours et les murs des geôles successives, qui rythment le destin d’un Émile Simonet : l’Evêché, la correctionnelle, Saint-Paul, Saint-Joseph, puis Saint-Joseph encore, Clairvaux... et après ? La déportation, le bagne : la Guyane sans doute. « Ceci est un peu de ma vie, c’est un peu de la misère et du vice que j’ai croisés sur les rues fiévreuses des villes et dans les prisons de France, ce que je puis avouer de moins triste parmi tout ce dont je me suis taché (10). »

D’autres tatouages encore : sur son torse, ses jambes, ses fesses, ses cuisses, au plus près de son sexe, tout ce qui fait une vie. Sur ce parchemin cohabitent aussi bien motifs (beaucoup de visages de femmes) qu’inscriptions (« Venez mademoiselle au robinet d’amour » se fanfaronne sous le nombril). On se « pique » clandestinement les élégantes figures des peaux de vache pour l’amour desquelles on boit trop et (se) tue, « les jours affreux de la guerre, ma mère faisant les obus à l’Arsenal avec mon frère rendu inconscient par l’alcool, les récits de cambriolage et d’agression qui ont remplacé pour moi les contes de Perrault, la misère de mon enfance entre un frère cambrioleur et des sœurs prostituées, les jours moroses à la communale, les nuits où le sang et la nuit coulaient mélangés, tout ce qui a déformé mes sentiments et m’a conduit sur la route du bagne (11). »

Le piquage vaut carte d’identité, où carte prend un sens quasi-géographique. Ainsi, la très grande majorité des hommes qui rentrent miraculeusement de Biribi entre 1850 et 1945, ont d’une part la chair marquée par les tortures du bagne, sous les « poucettes », au « silo » ou à la « crapaudine », et de l’autre sont piqués de « bousilles » emblématiques, marques de reconnaissance immédiate : « Les anciens de la section spéciale de la marine à Calvi portent la grappe de raisin, les Joyeux, un bataillonnaire coiffé de la viscope (képi à longue visière cassé), les marins de la prison maritime, un marin crucifié sur une ancre, etc. (12) » (Au moment de mourir, mon grand-père avait encore, sous les manches, les étapes de sa vie : entre autres, les initiales de sa première femme, un cœur brisé, l’insigne de son Régiment d’Infanterie — et le numéro que Dachau lui avait bavé bleu à l’avant-bras.)

Les

dessins de prison vont aussi droit au but que ces tatouages. On

dessine ce qui est là, ou ce qui fut. Quand Paul Cochard tire

les portraits des matons, des détenus communs, du

détenu-bibliothécaire, du détenu-prévôt,

des chefs cuisiniers, du sous-directeur, chacun dans son habitat

naturel, ou même les plans exhaustifs de sa taule panoptique,

les historiens peuvent y venir puiser pour dépeindre le

quotidien de Mazas. Migron quant à lui, à Lyon, dessine

la fatalité. Elle s’exclame : « La

Vie ! » et se décline

en « Espérance

», « Bonheur

», « Malheur

», « Châtiment

». Ce sont des diptyques frontaux, scènes de la vie

s’effondrant : d’abord le couple heureux, « Fiancés

» puis « Mariés

» ; la chienneté l’interrompt : un intrus au foyer

y veille, « Trompé !

» ; qu’un coup de tabouret sur le râble punit

définitivement, « Le

Drame ! » ; à «

Lui, le remords

», qui est déjà au chtar ; à « Elle,

la débine », qui se

trouve déjà un autre galant…

Ces

dessins ont l’originalité d’être en quelque

sorte commandés

par d’autres. M’intéresse peut-être encore

plus ce qu’on dessine pour soi : Mon

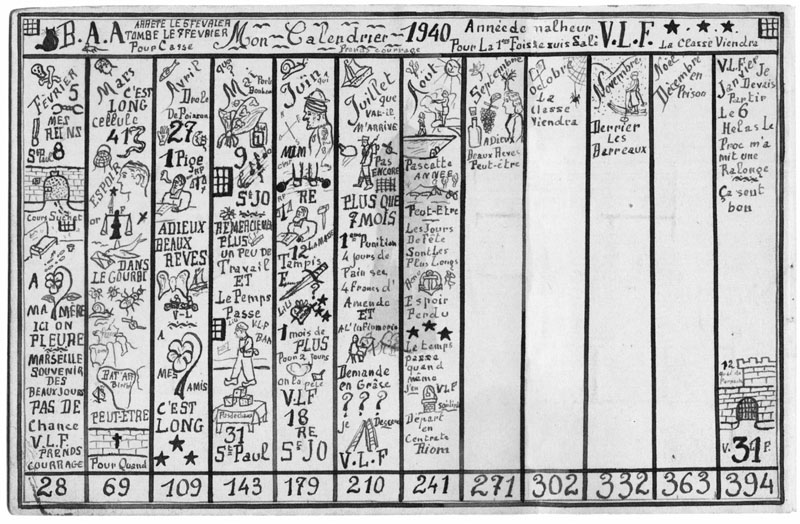

calendrier 1940, année de malheur,

qu’Elie Ollier tient à jour dans ses cellules

lyonnaises, a ce statut à part.

D’Elie Ollier, je ne sais rien d’autre que les trois dessins reproduits par la Bibliothèque Criminologique Zoummeroff (13). Un premier m’avait déjà attiré l’attention, en ce qu’il différait de l’habituel mimétisme documentaire ou de la parabole religieuse et se préoccupait, à sa manière, de narration séquencée : dans En cellule, Ollier dessine à Saint-Paul trois hommes étonnamment sapés, en trois-pièces et cravate, dans la cellote close. Au mur, le passé surgit par graffitis : une femme à poil bien sûr, l’énorme escargot du temps qui se traîne, un cœur fendu au schlass, une lune et une étoile attendant de revoir le jour... Un tableau de plus de la vie en prison, pourrait-on croire.

L’un des hommes fume, l’autre est plongé dans ses pensées, assis sur l’unique lit, tandis qu’un dernier chie à vingt centimètres des autres. En regardant mieux, on comprend : c’est trois fois le même homme, qui attend son heure, celle du procès certainement ; et voici à quoi il s’emmerde, plus ou moins littéralement, en attendant que se dénoue son sort. Une séquence condensée en une vignette unique : Ollier veut saisir, par l’itération, le temps et pas la seule station édifiante. La mise en séquence du temps est la motivation première du Calendrier 1940, dont je ne sais rien : ni sa genèse, ni la manière dont on l’a récupéré. Ollier en fait-il don à un anthropologue à sa sortie de prison ? Le lui dérobe-t-on à la barbote ? Le laisse-t-il volontairement derrière lui en quittant Saint-Joseph – peut-être pour une autre prison, ou pour Biribi, ou pire ?... Que je ne sache rien, c’est sans doute, après tant de documentation envahissante, ce qui me plaît le plus ici : ce calendrier devient une fiction. « Biribi peut-être », se dit Ollier en mars, comme pour répondre vaguement à mes questions. Mais Biribi lui-même est une fiction : pas un bled où sévit le « Bat d’Aff » qui porte ce nom ; Biribi est une invention argotique, regroupant les bagnes d’Afrique du Nord sous un même terme informel. Ainsi rien n’est sûr, tout est à inventer : les choses viennent par rumeurs et légendes, symboles et fantasmes. De l’année en prison, une seule chose est sûre : elle sera malheureuse.

C’est une année unique qu’Ollier estime à 394 jours, alors qu’elle commence apparemment le 5 février 1940 et finit vaguement en janvier 1941 — qu’elle lui semble plus longue paraît compréhensible, et même « les jours de fête sont les plus longs ». Comme les tatouages, le calendrier a ses symboles et ses superstitions qu’on peut interpréter. Ainsi du chat noir en haut à gauche : s’il semble être là pour manger le rongeur, il signifie sans doute plutôt la poisse d’Ollier, fait comme un rat. Organisation d’idéogrammes, le calendrier d’Ollier peut se décrypter avec patience et références : la violette signifie communément chez les marlous l’amour (on la trouve sur leurs bras, souvent un visage niche au cœur des pétales : celui de la femme aimée) — ici la fleur est pour la mère fin février, pour les amis en avril ; les dés pipés, le serpent, le cœur poignardé : signes de malchance, de péril, d’amour déçu ; le cafard est aux sens propre et figuré ; l’escargot, « C’EST LONG » ; la balance de la justice se déséquilibre au fil des mois... Beaucoup de doublesens, d’échos ironiques, de jeux de mots. Parfois la confusion menace : on sait par exemple que le poisson peut signifier le maquereautage ; mais ici surtout il ouvre avril, c’est le symbole folklorique du mois. Le papillon du même mois veut-il dire, comme lorsqu’on le trouve tatoué : « Comme lui, je vole », au sens de la chourave — ce qui cette fois collerait avec le crime de « Casse » pour lequel Ollier tombe ; ou bien, suivant « ADIEUX BEAUX RÊVES », encadré d’un bateau et d’une bécane prenant le large, symbolise-t-il plus simplement l’espoir d’évasion ? Et la grappe de raisin signale-t-elle qu’Ollier est passé par les sections spéciales de Calvi ? Ce qui se tiendrait : Ollier ouvre la première colonne avec une décoration de guerre, a le vocabulaire militaire (« La Classe Viendra » n’est pas qu’un jeu de sonorités avec « Tombé Pour Casse », placé sur cette même ligne qui surplombe le calendrier : c’est aussi la menace de l’incorporation à venir, du recensement de la Classe, qui enverra l’homme au front) et ses rêves sont ceux de la marine, l’air du large, l’ancre de la mi-août ; or les sections spéciales de Calvi intégraient d’anciens marins passés par le conseil de discipline. Oui mais cette grappe tombe en septembre, avec la bouteille vide, à remplir avec les vendanges : alors, qui sait ?

Dans Le Crime, causes et remèdes (14), Lombroso prétend traduire « une longue correspondance criminelle », tenue à Naples ou en Sicile, de la sorte : « Un tisseur (a), est arrêté (b), pour avoir assailli un boucher (c), sur la route (d), il lui fit beaucoup de blessures (e), il succomba et dut se rendre, il avait déjà tué (h), un marchand de chevaux (g), il demanda à son compagnon de nier (i) ce fait, comme il le niera lui-même. »

Je préfère pour ma part abandonner le déchiffrage de ce rébus organisé en colonnes et le prendre pour ce qu’il est avant tout : un récit, une bande dessinée fortuite. Si je me trompe sur la signification précise de ses symboles, ses acronymes et ses hiéroglyphes, cela ne m’inquiète pas : il me semble que la vertu première de ce calendrier, c’est qu’il se peut lire immédiatement, que ses lectures horizontales comme verticales sont une évidence. C’est l’histoire d’une année enfermée à gauche et à droite par des grilles, les mêmes qu’on verra parfois resurgir ailleurs, échos en pleines colonnes. Une année incarcérée : arrêté le 5 février, tombé le 7.

La mort est immédiatement là : crâne d’obus, on te bague les fers aux pieds — prison de « mes reins ». Le 8, tu rentres à Saint-Paul par le cours Suchet : on voit tes pas au sol jusqu’à la porte. Jusqu’à la porte, il n’y a que tes traces : passée la muraille, une fois la lourde refermée, on ne ressort plus. À croire que jamais rien ni personne ne fait le chemin dans l’autre sens ; c’est à se demander si les taulards et les tauliers ne sont pas tout autant enfermés les uns que les autres. Encore des pas au sol : c’est ta cellule. La grille de la fenêtre, ton plume, un seau pour les gogues et tes pas. Là aussi, si tu entres, ne sois pas pressé d’en sortir : c’est ta chambre à jamais. Du coup, tu penses « à [ta] mère » : tu lui porterais bien des fleurs, chez elle ou sur sa tombe, je n’en sais rien ; oui mais « ici on pleure », c’est à peu près tout ce qu’on fait, pleurer et se souvenir, des « beaux jours », de « Marseille »... « Pas de chance ». Tu écris « V.L.F. » : ça veut dire quoi ? Pas Vive la France, quand même ? Tu as encore un peu d’humour dans ta misère ; mâche-le, c’est nourrissant. Allez, « Prends courrage ». Tu comptes déjà 28 jours en Février, comme si tu avais oublié la première semaine du mois que tu as passée dehors, avant de tomber, avant d’être enfermé dans les murs de ta nouvelle éternité. « Prends courrage ».

Mes yeux reviennent en haut : c’est déjà mars ? Non, c’est enfin mars : « C’est long ». En « cellule 41 », tu sens les serpents qui sifflent sur ta tête, mais ah, tu gardes « espoir », menton et front hauts dans les étoiles, devant le monde et la « R.F. » et sa justice, son équité, la paix qu’on t’annonce, le message que la colombe va te porter et merde : « DANS LE GOURBI », c’est foutu ? Les cafards qui galopent sur le sol de ta cellote, ça n’est pas toi qui t’es transformé : c’est ton cafard infini, rien que le début des emmerdes, du temps escargot qui n’en finira plus... Seul horizon : les canons français, « Biribi » au « Bat d’Aff » — tu parles d’un horizon. Ah si, regarde mieux : plus loin que l’Afrique, une voile sur la mer. « PEUT-ÊTRE »... Et si pas ça, eh bien autant la mort : « pour quand » ? Tu t’es perdu dans tes comptes, disons que tu en es déjà à 69 jours, allez ; tu ne fais même pas de blague avec « 69 », tu n’en as pas le « courrage »…

Avril Drole de Poisson » : les juges t’ont foutu « 1 pige », leur balance s’est cassé la gueule. Ton âme et ta jeunesse s’enfuient : « ADIEU BEAUX RÊVES ». Tu foutrais bien le camp, par les airs, les mers ou en side-car ; en attendant tu penses à tes amis comme tu pensais à ta mère voici deux mois ; que « C’EST LONG », mais que c’est long…

Eh, « Quoi ? » C’est mai que voilà, son muguet porte-bonheur de mes reins. Le vrai calendrier, le civil, celui qui compte les jours sans se tromper (je suis mauvaise langue : tu as justement compté trente jours en avril), le dit toujours clairement : le 1er Mai c’est la « St-Jo », le jour du sainfoin, la fête internationale des travailleurs, c’est la victoire en fanfare des ouvriers sur la journée de 8 heures. Toi, c’est le paradoxe, tu te dis plutôt : « Un peu de travail et le temps passe ». On t’offre un clope ; « REMERCIEMENTS », c’est fête. Cette fois tu te dessines en prisonnier. Pour la toute première fois c’est bien toi, en pied dans ta cellote : ça y est, tu fais partie des meubles. Ce ne sont pas que tes pas qui t’ont conduit ici : tu y es, tu y restes. Tu as l’accoutrement, tu as l’habitude, tu sens les premiers rayons du soleil à travers les barreaux : ce sera un bronzage de zèbre. Les dés sont pipés de toute façon : « Pas de chance ». Quand le mois se referme, tu es déjà perdu dans les dates : la « Saint-Paul » c’est fin juin, Ollier, pas le 31 mai... Mais non, c’est une blague : en 1940, c’est Saint-Paul et Saint-Joseph toute l’année. Ce mois a bien duré 34 jours, au bas mot ; 34 Saint-Paul consécutives : nous voici à 143 jours tirés.

Je remonte les yeux, ils s’accrochent au titre noyé dans les vagues ou dans une nuée d’oiseaux, selon le moment où je les regarde. Tu te redis : « Prends courrage », il en faut. Le temps n’en finit pas, retour de l’escargot. Après « pour quand », après « quoi », tu demandes encore : « à qui » ? La tête veut s’enfuir, au Sud, à l’Est, à l’Ouest et même au Nord — mais les pieds sont entravés. C’est comme si ce n’était pas le même corps : il y a un tronc, des bras tatoués, une tête, qui ont la vigueur pour vivre ; il y a des guiboles coupées de ce corps-là, empêchées par les fers, bien arrimées au sol, dessinées en plongée. Ce ne sont plus tes pas qui s’accrochent au plancher : cette fois ce sont tes pieds, carrément tes pieds. Rebonjour Monsieur le Juge, qui le 12 juin, d’un coup de sa grosse « masse », confirme les poids faussés de la balance judiciaire. « Tampis » pour toi. Faudra-t-il planter « E. » à ta sortie ? Est-ce qu’il couche avec « Lili » ? Est-ce que le poignard qui est dans ton cœur peut se retourner contre les amants ? Faut pas y penser : c’est reparti, « 1 mois de plus ». Et « pour 2 jours », corvée de patates : « on la pèle » et on se la mange. Vive la France. « Re St-Jo » le 18 juin si tu veux : après tout c’est ton temps, tu en fais, au moins sur ce papier, ce que tu en veux. Ah non, c’est moi qui n’y suis plus : Saint-Paul, Saint-Joseph, c’est les taules de Lyon, toujours cette sale blague. Juin, comme mai, dure derrière les barreaux 34 jours.

Juillet 1940, quelqu’un a dû te reparler de Biribi, du bateau pour le Bat d’Aff. Tu trembles : « Que va-t-il m’arriver ? » L’uniforme, les canons ? « Pas encore » : toujours la prison. Allez, « PLUS QUE 7 MOIS ». Le plus dur est passé, tu t’y es fait : il n’y a plus de surprise, rien que de la patience, tu connais la routine remerde : « 1ère punition, 4 jours de pain sec, 4 francs d’amende ET à l’infirmerie », voilà des choses que tu ne connaissais pas encore. Ça t’inspire, tu les dessines. Après ça dur d’y croire, mais : que va-t-il se passer en cette fin de mois pour ta « Demande en Grâce ? ? ? » À l’échelle qui enjambe les murailles, pas de miracle, tu « descends » — et du mauvais côté. Vive la France. Quand même, il a fait beau pendant 31 jours.

Et en août le soleil brille toujours : tu irais bien à la piscine — enfin, « pas cette ANNEE » de malheur. Un jour, « peut-être », pourquoi pas, tu retourneras camper ? En attendant vient l’Assomption, mais c’est pas mieux : c’est comme le 1er Mai, souviens-toi : « les jours de fête sont les plus longs ». Tu ne retourneras pas dans la Marine, « faut pas rêver ». « Le temps passe quand même », il y a du nouveau : on te transfère à la centrale de Riom. Finis les jeux de mots avec les Saints du calendrier. Août a bien compté 31 jours. Il ne se passe pas grand-chose les mois suivants, comme s’il n’y avait plus rien à dire de neuf. C’est aussi pour cela que le temps est si long. Je me perds à nouveau dans la lecture du bandeau de tête : « Pour la première fois je suis sali ». Première fois derrière les barreaux et déjà plus d’espoir. Tu ne sais qu’une chose : « La Classe viendra », rien à espérer d’autre. En septembre, à Riom, tandis qu’à travers les barreaux tu vois les feuilles se séparer des arbres, tu penses aux copains qui font les vendanges, les veinards, tandis que toi tu n’as droit qu’à du cidre, de temps en temps : « Adieux beaux rêves peut-être ». C’est le peut-être qui fait tenir. Ton octobre n’a plus de peut-être : dans la toile d’araignée du temps, tu te répètes que « la Classe viendra ». En novembre tu te souviens que les montagnes existent, et leurs neiges et leurs skieurs ; mais toi tu es « Derrier les Barreaux ». Vive la France. À Noël tu n’as même plus le goût de dessiner. La colonne « Décembre en prison » reste vide et froide. Tout ça t’est désormais tellement banal que les mois, ces temps-ci, ont le bon nombre de jours…

Allez tiens bon, l’année est finie : tu « devais partir le 6 » re-remerde : « Hélas le Proc m’a mit une Ralonge ». Mais quand même, la quille est proche : « Ça sent bon ». Le 31 janvier 1941, au 12 quai de Perrache, tu laisses Saint-Joseph dans ton dos : tu n’y es plus. Des 394 jours de détention que tu as comptés, il n’y a plus aucune trace — pas même celle de tes pas. V.L.F.

Avec la popularisation de la photographie, la pratique du dessin de prison disparaît progressivement, sauf dans les ateliers consacrés — auxquels on s’inscrit, qui pour tuer le temps, qui pour nourrir un dossier à destination du juge d’application des peines, afin de lui prouver, par la participation à une action socio-éducative, le bienfondé d’une possible conditionnelle. Au-delà, bien que les détenus ne soient pas censés avoir de quoi filmer ni photographier, le dessin reste rare. Il faut compter sur le trafic de téléphones portables pour que nous arrive désormais une galaxie clandestine d’images illégales de la prison. La distinction entre art et nécessité pourra tout aussi bien s’y débattre.

Notes