LE PLUS VIEUX JEU DU MONDE

à propos de DDT de Suehiro Maruo, Le Lézard Noir, 2013

par Jérôme LeGlatin

Un nouveau recueil de Maruo, suite de treize récits publiés dans des revues aux titres évocateurs : SM Select, Manga Piranha, Manga Eros, SM Mania. Travail toujours aussi intense, entêtant, adverse, quelle que soit l’époque de parution des planches — ici le début des années 80. Travail d’une vie qui ne démord pas, page après page, case après case, qui s’acharne, jusque dans les mouvements faussement radoucis des œuvres plus récentes. Quelque chose d’un chien, Maruo. Mais d’un chien aussi singulier qu’estimable, puisque meilleur ami impossible à dresser. Chien d’anomalie, bête d’homme aberrante, penser aux Cyniques, penser à Sade, croire aux miracles, à leur abondance si nécessaire.

Parmi ces treize récits, « Du DTT sur la chatte avariée » — privilégié ici en tant qu’il s’est imposé à l’esprit et ne l’a pas quitté, invasion hirsute, force d’occupation métèque. Avec Maruo, la raison n’est pas débordée ni révoquée, elle est frappée en plein cœur. Un mouvement centripète, agressif, explosif, que le petit jeu séduisant des causes signifiantes incitera à raccorder à la nature insulaire du Japon ainsi qu’à certains de ses nœuds historiques et sociaux, où s’agrègent et se broient — forces contraires — claustration et éruption. Mais on ne s’y trompera pas : ce mouvement reste indéterminable, d’attaque et sans maître. Puissance plastique, il s’ajuste à sa cible en une suite de liens choisis, d’accords calculés, d’affinités consenties ; tactique de la patte blanche.

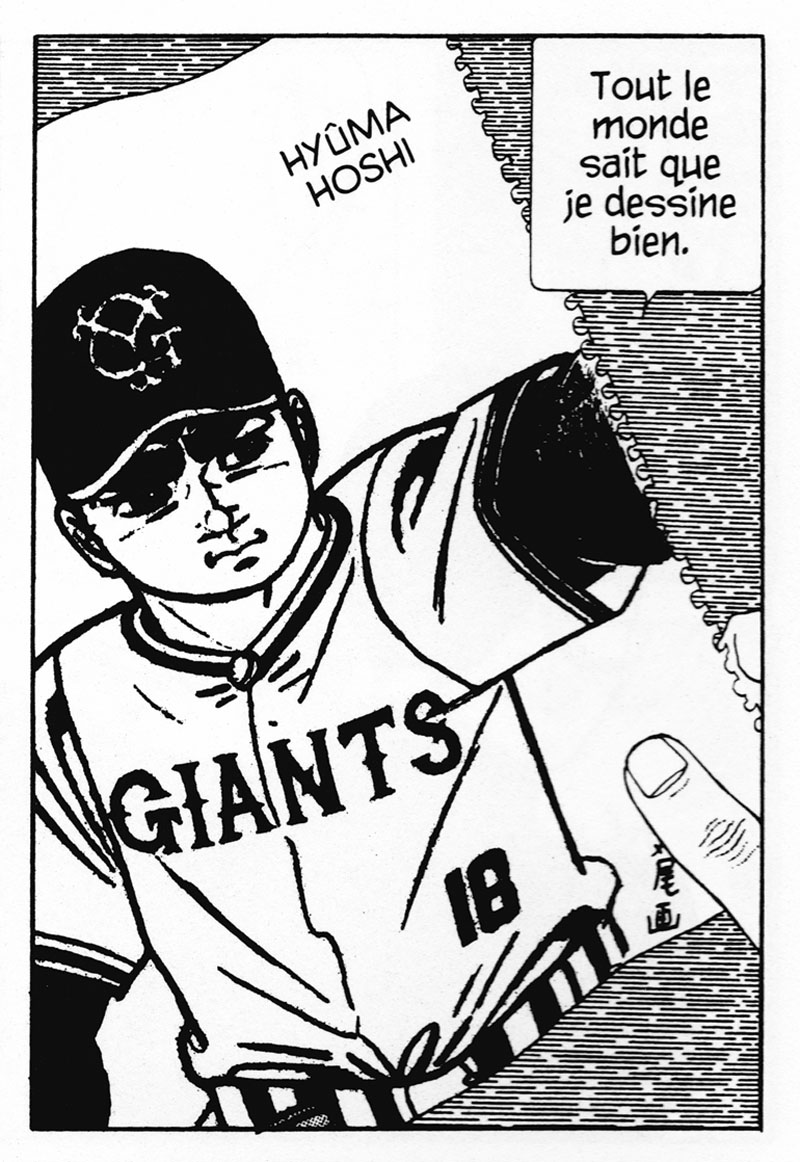

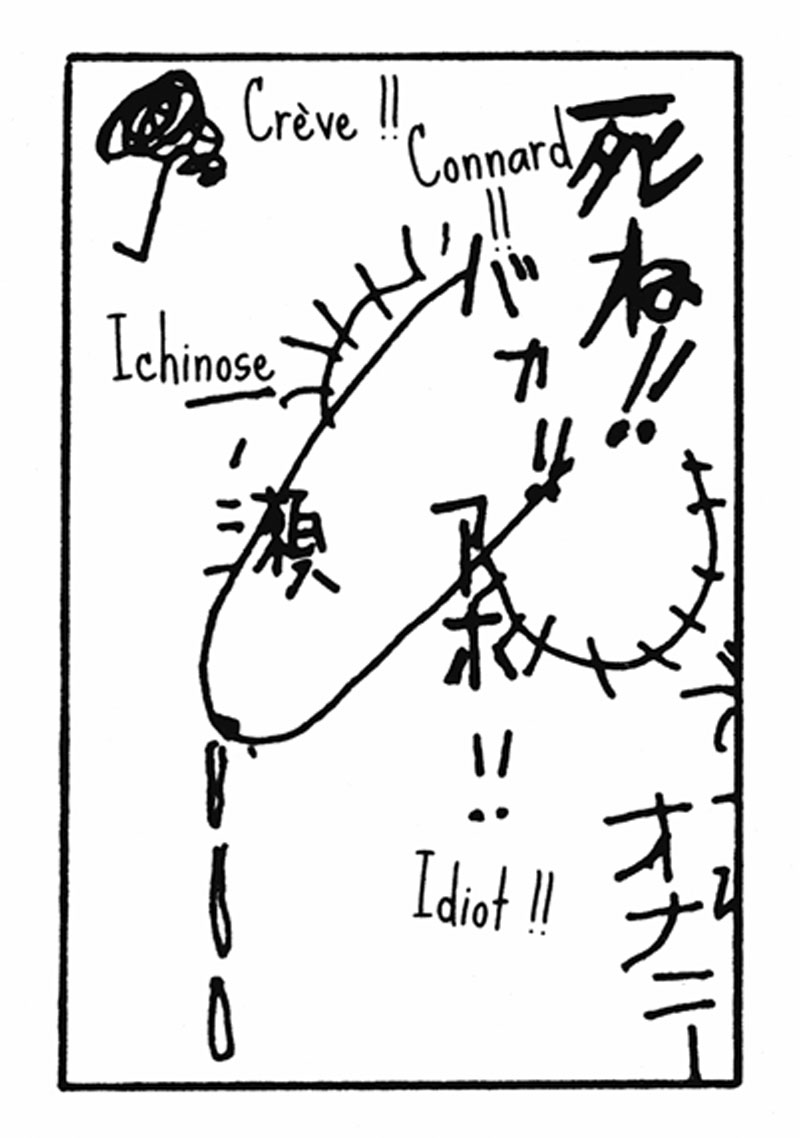

«

Du DTT sur la chatte avariée » donc, et sa première

page, un mur de graffitis en expansion — espace découpé

de manière à en évoquer l’incommensurabilité

— où s’entremêlent ébauches pornos et

idéogrammes salaces. Plus que jamais, cette première

page me fait regretter de ne pas lire le japonais dans le texte.

J’aimerais parcourir la planche sans la régulation

qu’imposent l’alphabet latin et sa fonte mécanique

(1). Essayer d’oublier ce qui entrave, passer outre, ne pas

lire sa langue, s’aveugler. Cette page, cet espace qui s’y

déploie, c’est l’instant qui suit l’atemporel

tohu-bohu, c’est le un après son zéro, le premier

pas de l’esprit, le premier geste — qui n’en

nécessite pas de second, suite ou reprise. Cet espace dessine

un temps ; un temps non-historique, acausal, et rituel. Le temps du

tracé. Le temps durant lequel formes, figures, lettres

émergeront peut-être, et peineront alors à se

différencier, tendant à des déterminations

indécises qui exciteront, chez celui qui trace et chez celui

qui regarde, autant la mémoire que l’invention. Mémoire,

invention, plus que jamais indistinctes : l’idéogramme

est un nez et l’urine pisse à l’œil, fente

velue dont le poil se fait mot.

J’écarte cette phrase et non son échec qui, en

son jeu banal d’alliances insolites, témoigne de quelque

chose qui résiste en moi et veut affaiblir la charge.

J’aimerais parler japonais pour mieux y voir (quand bien même

le problème ne serait pas résolu, juste déporté

un peu plus près de sa source).

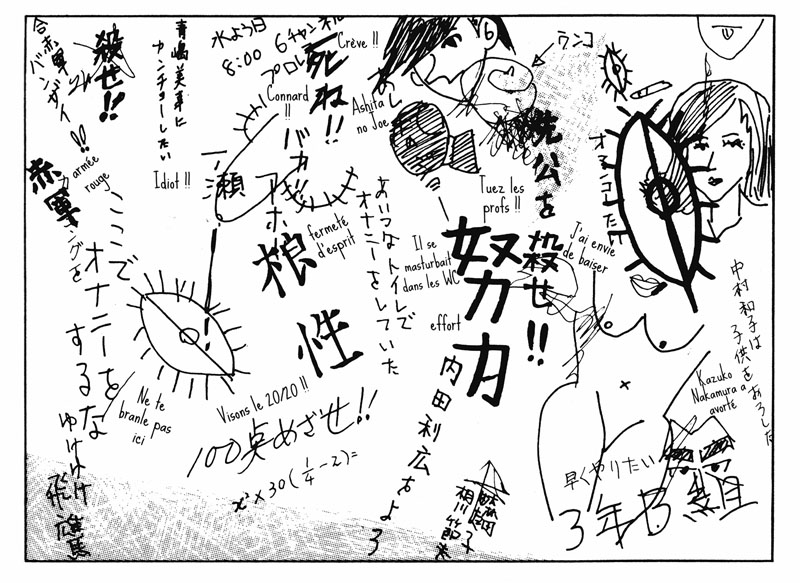

La

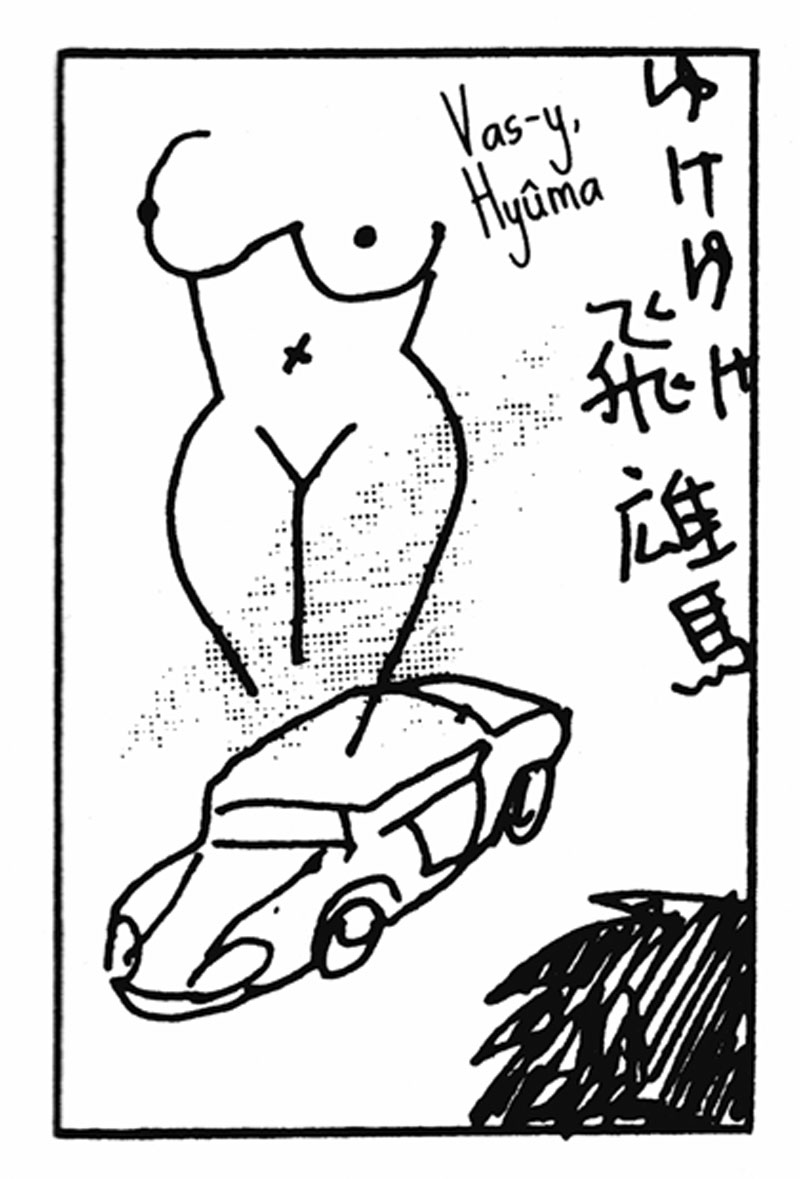

sarabande polymaniaque, puérile et abjecte, et puissante,

danse de mort et de sexe d’où jaillissent nuées

d’yeux, bites, visages, nichons, railleries et menaces, se

prolonge d’une page à l’autre en une ligne «

pure ». Elle s’y prolonge, cette masse désordonnée,

trouée, compacte et ouverte, et y persiste, à couvert,

prête à l’attaque, au grand retour. Présence

persistante sous la ligne, dans

la ligne, menace. Tout entière engagée en cette ligne «

pure » que son auteur, personnage tournant le dos au lecteur,

trace à l’aveugle sur un mur, le visage dirigé à

l’opposé de son geste (lui-même opposé au

sens de lecture, en une suite de vecteurs contraires, de sas, de

passages, de conversions, de trahisons nécessaires peut-être).

Pourquoi

cet écart du regard chez celui qui dessine ? Doiton y

reconnaître de la crainte, du respect, de l’indifférence

? Et si oui, envers quel objet ? Ou bien : est-ce parce qu’on

ne saurait tracer une ligne autrement ? Ou bien, encore : en

finirons-nous jamais, guettant l’intention, de nous poser les

mauvaises questions ? La tension particulière qui hante cette

case ne tient pas seulement à la brusque résorption du

mouvement d’expansion inaugural, elle s’alimente aussi à

la myriade de questions virtuelles, au nuage d’indécidable

(deviner ses traces fantômes en l’ombre portée du

bras et la masse informe grise au coin supérieur gauche).

L’espace pulsionnel, tout ce qui en la première page

surgissait à la perpendiculaire d’un temps zéro,

est réuni, rassemblé, absorbé en un geste,

lui-même figuré par son produit (sinon sa répétition),

trait aveugle, dissidence de l’œil, « pure »

inconnue.

De ce tracé gracieux, passe provisoire, amorce graphique et narrative, tout peut et tout doit rejaillir. Le geste sinon est amputé ; on le sent plus qu’on ne le sait (cf. ces mille albums qu’on feuillette et puis repose). Appréhender dès lors le trait de Maruo comme un dispositif dents-viscères-sphincter, cellule d’efficace, plus réduit encore, gueule-anus compacte et vorace. Trait gracieux qui dévore et trait gracieux qui chie. Sans âme ni corps, et sans figure bien sûr. Appréhender l’a-signe et sa fonction. Évoquer, si besoin est, Polyphème tonnant contre les dieux, l’œil-grotte-cul-bouche qui génère la lumière d’éructation, produit le « pur » photon. Évoquer, dans le même temps, les motifs des kimonos imprimés d’un flash sur la peau des irradiées. Essayer, pour voir. D’un geste.

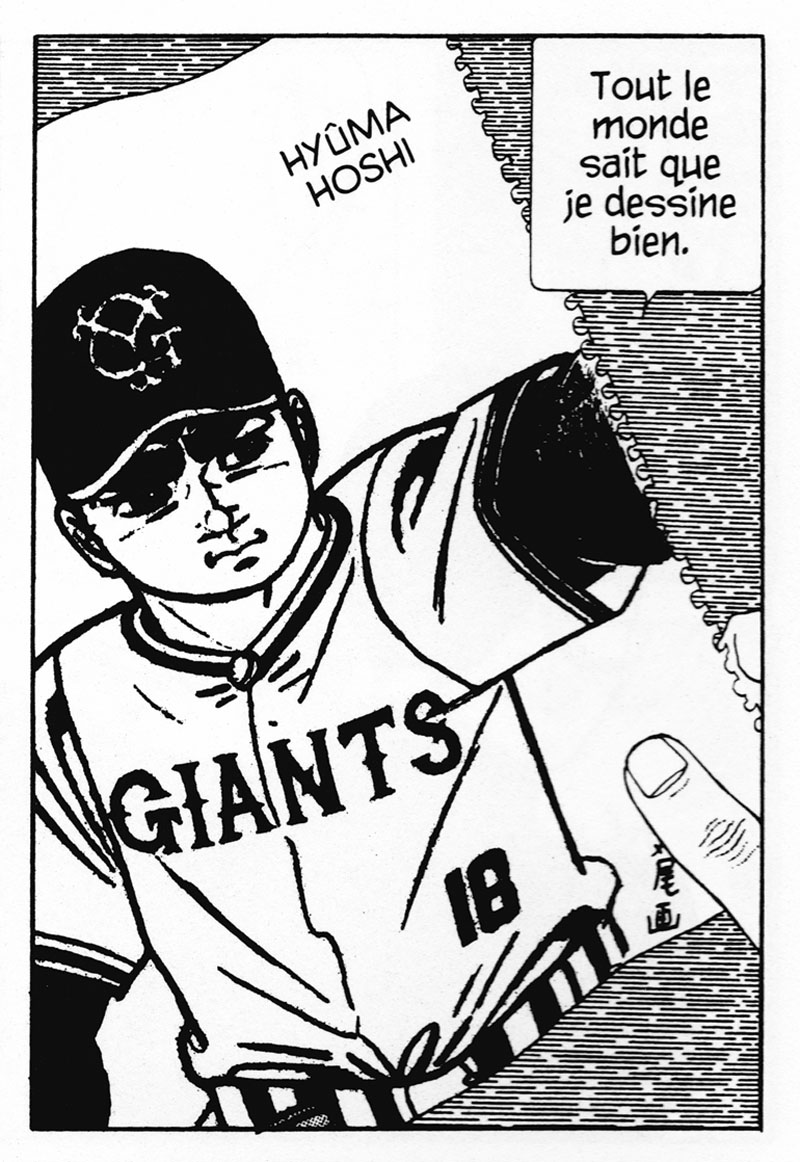

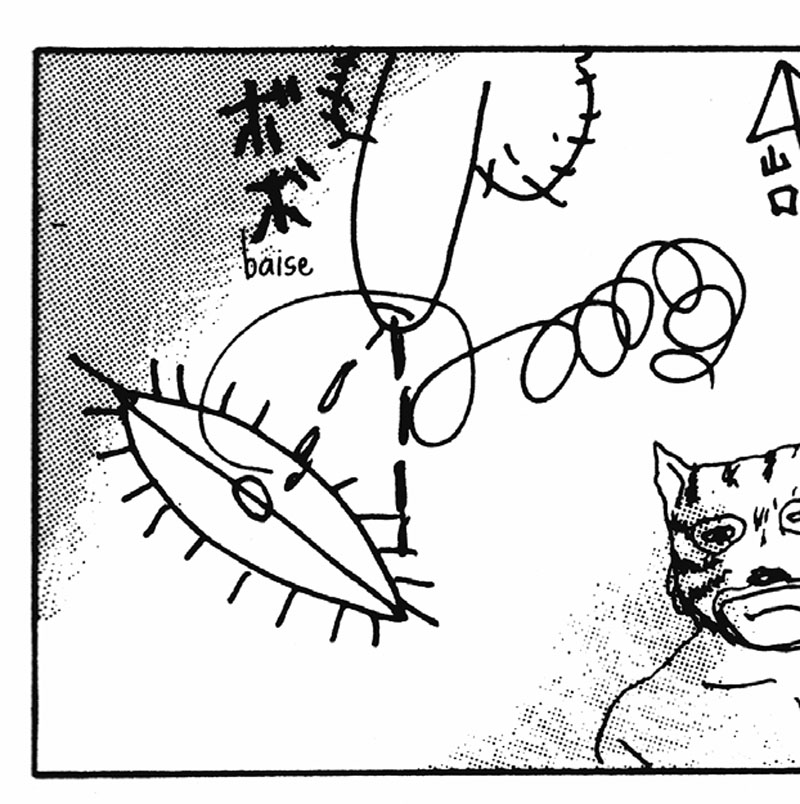

Le récit, dont on apprendra plus tard la raison première (règle n° 4 : « Faire une histoire, même artificielle, pour les crétins de lecteurs qui ne sont pas contents s’il n’y a pas d’histoires »), offre un suspense des plus savants : notre héros, jeune écolier, artiste en herbe, Maruo puceau d’autofiction, réussira-t-il à graffiter dans les chiottes des filles sans se faire prendre ? Oui et non, puisque presque pris, et contraint à l’évacuation d’urgence. Il finira le corps à la renverse, éjaculant dans une mer d’étrons. Le bon mangaka, avis aux apprentis, c’est lui : le borgne bizarre, l’idiot coincé bite et crayon dans les chiottes du monde, l’innocent aux mains pleines qui décide soudain qu’il possède un talent, un seul, celui de répéter, de reproduire ce monde d’un geste. Exactement, en son entier, donc atrocement : la ligne est dite « pure » en tant qu’elle rejoint le temps du tracé, qu’elle actualise l’espace polymaniaque, son potentiel, ses monstres, leur déploiement. Le joueur de base-ball, la fille qui fait caca, le cerisier en fleurs ; non pas trois régimes de représentations (qui chacun figurerait, signifierait, raconterait pour composer avec le texte selon quelques lois établies assurant communication) mais trois états, trois étapes du même geste obscène encore inabouti.

Relier l’espace d’origine au point de chute où les signes abondent, au point de chute qu’est l’abondance des signes, au point de chute qui fait éminence en nos têtes, en évoquer l’accord tenace : désirs nus, jets pulsionnels, hasards insensés, attracteurs étranges, crêtes d’intensité, chocs tectoniques. La ligne à tracer entre ces deux pôles, si bien menée (c’est-à-dire en salopant soigneusement le catalogue des prescriptions qui la contraignent ; la mimétique, la signifiante, l’adéquate, la narrative, la claire, la stylée, l’improvisée, la gribouillée, la jetée, l’abstraite, etc.), garantit la concordance, établit cette vérité que Werner Herzog a nommé extatique, et qui passe, fil à son aiguille, par le mensonge (règle n° 2 : « Être réaliste »). Ainsi le trait le plus droit compose une boucle autophage, le trait le plus droit clôt comme une bouche à son anus, siamois.

Trait qui dévore et trait qui chie ; science du masque sans visage, sans support ni soubassement. Les menstrues des vierges ébauchent les drapeaux d’Empire ; les îlots d’arbres en métropole, gorgés d’eau et ceinturés d’immeubles, bégayent l’incendie perpétuel ; premiers mouvements, premiers troubles, premiers émois. Quel vouloir-dire, quel vouloir-montrer chez Maruo ? Excités par les saccades du trait le plus droit, œil et bassin s’ébrouent et traquent la grâce immonde, le sans-forme qui baigne en sa foule de signes : invocation, incarnation, meute et bacchanale. Au point qu’on dirait une guerre. Ou n’importe quoi d’autre. Ou peut-être rien qu’on puisse dire ni montrer, entendre ni voir.

Seule et unique manière en tout cas de chanter les puissants, poèmes collatéraux pour cibles annexes, qu’ils s’écœurent sans se reconnaître et vomissent au miroir. La page-titre — qui n’est pas le temps zéro inabordable mais la règle du jeu — exhibe les portraits de ceux qui régnèrent sur la Première Guerre Mondiale. Chez Maruo, chez Willem, les mêmes hommes aux regards flottants, morgues traîtres : les puissants sont toujours les petits maîtres d’une guerre qui se cache, leur seul pouvoir, à l’envers de l’œil. Tradition ranimée par l’insoumission, Maruo fusionne pouvoir et pourriture ; lumière vive de la voix « pure » qui débusque et révulse l’œil, la parole est à Molotov, qu’on ne peut transcrire. Au point qu’on dirait bien une guerre, tout de même, peut-être…

Une éternité plus tard, recroquevillé, prostré, à l’opposé de la plume qui trace, Maruo s’accable : « Tout ça pour vous dire que des vers et des mouches surgissent toujours de mes planches. » Il omet ces éclats de rire que moi aussi j’aurai tus, faute à mon sérieux d’homme, ma pesanteur, celle même qui écrase l’auteur en fin de récit tandis que sa main, légère, travaille et ravage.

Je veux apprendre à rire avec cette main.

Notes