SYNOPTICON

physique

de la bande dessinée

Yokoyama

/ Varlez

Deuxième partie : dérive du littéral

L.L. de MARS

Dérive

On envisage le littéral — par quoi une forme apparue développe une conformité, la plus stricte possible, à sa cause d’apparition — comme territoire d’inertie propice, peut-être, à la mise en branle du mouvement critique ; un espace zéro d’équivalence critique, comme il est l’espace zéro de la connaissance herméneutique avec lequel, et sans aucun doute par lequel, tout commence…

Mais méfions-nous de l’inclination spontanée à restreindre un tel mode de l’image à une proposition purement véhiculaire, conditionnée à la seule forme sensible perçue, messager docile n’ouvrant jamais la lettre qu’il doit acheminer.

Que

vise la littéralité ? Trouver la voie la moins

accidentée possible entre les deux termes d’une relation

analogique, le plus généralement littéraire.

Soumise à sa cause énoncée, elle traque une

fidélité à sa cause — par une harmonique

formelle, une équiformité déjà bien

problématique — qui garantirait la forme idéalement

sans reste susceptible de renvoyer aux conditions de sa réalisation,

et autorisant le même ordre des commentaires, des

interprétations, des propositions. On peut déjà

s’interroger sur le sens d’une forme programmatiquement

motivée par sa disparition même... Mais il faut

concevoir que l’objet de cette fidélité (ce qui,

de l’énoncé, doit être reconduit sans

perte) ne présente lui-même aucune forme d’évidence

: il a déjà été soumis, pour être

circonscrit, à une éthique du discours, une théorie

du langage et sans doute à une poétique de l’image,

qui ouvrent et éclairent partialement le chemin assertif du

regard. Ainsi, c’est dans la morsure imperceptible d’un

corps sur l’autre que l’énoncé et l’image

qui en rend compte font de la littéralité une relation

réciproque.

Apparemment

courbée sous le poids d’un énoncé sériant,

en autant de directives sévères, ses lignes de forces,

l‘image littérale opère en vérité

une forme d’exégèse silencieuse soumettant le

texte à son propre régime. Non seulement il n’y a

aucune évidence dans le choix des axes d’équiformité

eux-mêmes (on peut tout à fait imaginer, en lieu et

place d’une fidélité formelle, une fidélité

chromatique, une fidélité cinétique, une

fidélité organique, en bref une série de

principes très éloignés de tout contour

rhétorique

entre lesquels il n’y a pas lieu de chercher une quelconque

hiérarchie en tant qu’ils font le sens bien plus qu‘ils

n’en sont les effets), mais il n’y a pas non plus

d’évidence à cette relation ellemême. Il

n’y a rien d’évident à littéraliser.

Pastoureau distingue clairement dans son étude des bestiaires

médiévaux entre ce qui est vu et ce qui est thématisé,

ce qui est perçu et ce qui est formulé, tout l’écart

conceptuel persistant entre expérience sensible et vérité.

L’animal le plus commun peut se déplacer dans la

zoographie la plus fabuleuse sans que soit vécu comme

contradiction l’écart entre expérience et

apprentissage. De la même manière, dégager un

modèle plastique possible de la double idéalité

théorique et historique antiquisante (idéalité

du concept, idéalité de la période de son

élection) acculait les artistes de la Renaissance à

dialectiser systématiquement expérience sensible et

théorie de la forme, dans un jeu savant de surdéterminations

de la ressemblance formelle par la fidélité

métaphysique. Pour qui, aujourd’hui, prend son crayon et

se met en tête de dessiner ce qu’il ne connaît pas

encore mais dont il a entendu parler, ce qu’il découvre

à travers les livres d’érudition ou ce qu’une

nouvelle expérience sensible contredit d’une expérience

plus ancienne et des énoncés qui en avaient découlé,

cette question n’a rien perdu de son acuité. L’idée

d’une relation possible entre image et énoncé,

qu’elle soit littérale ou pas, est elle-même un

puits de questions sans fond.

Observons la tenture de l’Apocalypse d’Angers, et voyons en quoi elle est une puissante machine littérale, et multiplement littérale : elle l’est métaphysiquement, formellement, plastiquement et ergologiquement. Métaphysiquement littérale par la reconduction sans exégèse du mystère à ses bordures ; formellement littérale par le tissage réalisé des modes de composition iconographique (il n’est pas jusqu’au volume lui-même qui ne soit l’objet d’un assemblage furieusement hétérogène, notamment dans le volet 23, celui de « L’aigle de malheur ») ; plastiquement littérale par la représentation du révélé (programme iconographique comme circuit des visions enchaînées dans leur temporalité explicite) ; et enfin, ergologique - ment littérale par ce que fait la tapisserie même, projet insensé d’image nue, flottante, d’image-même, image étant son propre support. Tendue au regard dans l’état de voile par lequel le ciel se drapa de la révélation, voile de la vue qui se déchire d’un voile de la vision, la tapisserie d’Angers est tenture de parole littéralisée, littéralement image révélée.

À partir du XIIIe siècle, les images ne se tiennent plus serrées dans l’espace plan des représentations ni des diagrammes : on les voit parcourues de processus internes faisant dimensions — chemins par le regard des échos spirituels et critiques propres à leur cause et à leur mouvement d’apparition —, dimensions ouvertes aux champs des processus externes — notamment celui du colloque entamé des images entre elles. La représentation gothique compose non seulement avec les images des choses, mais avec les images de leurs images ; faisant circuler les facettes du prototype entre ses référents immédiats et médiats, le tableau convoque dans le même espace figures et représentations, saints et images de saints, peinture de corps et peinture de sculptures peintes. Il fait image d’images.

C’est un déplacement de la puissance à incarner que les chrétiens avaient garanti à la figure dessinée, et qui va s’opérer lentement vers cette autre puissance qu’est le cadre ; autrement dit, vers le dispositif de production et de lecture, vers l’espace de profusion et de présentation qu’il est, en tant qu’image d’une pensée — méta-image — et en tant que système des modes de l’image (plus encore que comme système des images elles-mêmes).

Le littéral y est travail de la présence : il invite le chrétien à se demander en pénétrant l’église ce qu’il traverse littéralement comme corps ; devant le retable, ce qu’il observe comme cadre littéral de la pastorale mariale (le jardin qu’elle EST) doublé du cadre littéral de son culte (le temple qu’elle EST) ; ce que, littéralement, les figures portent comme opérateurs de sens révélés ; et enfin ce que, littéralement, l’hostie, image princeps autant que signe de la présence réelle, actualise. Au bout du compte, ces figures prises dans des processus littéralisant qui les font coulisser au gré des axes spéculatifs et poétiques, tangiblement formalisés par des cadres plastiques, sont tout autant des procès du cadre de narration comme conditions littérales nécessaires au récit, qu’elles en sont, paradoxalement, la métaphore.

On voit se dessiner, déjà, jusque dans ce paradoxe, une ombre portée familière : c’est celle d’une série de problèmes compositionnels et narratifs nouveaux par lesquels l’invention de la planche de bande dessinée revitalisera à sa manière ces questions abandonnées un instant aux cathédrales. Là où le déplacement du regard avait été une expérience corporelle et architecturale, celui de notre discipline est une expérience de la lecture.

La procession fractale d’une image, qui n’en finit plus de se creuser dans l’homothétie des cadres interprétatifs, par les plis internes de ses référents, rythme de lieux de passages le train des suppositions — Christ-monde, église, retable maçonné, tableau des habitacles cloisonnés, trône, figures opératrices qui en font le circuit des commentaires, monde et Christ également figurés en bouclant là le jeu des incarnations. Elle ne nous donne pas un modèle d’image, mais un prototype de pensée du processus.

Ces déplacements fonctionnels dérèglent le cours déplié des narrations en images. Ils révèlent autant de profondeurs inattendues dans les cours du récit ; retournement des trames par lequel ce qui semblait, dans la convention linéaire des lectures, être le fil du temps, peut tout aussi bien devenir la maçonnerie d’un monde — monde du déplacement des figures ou monde radicalement autre, qui les tient précisément dans la distance figurale — ou bien composer le plan des exégèses. Voilà qui déjoue les couplages typologiques et rhétoriques et rend inaudible leur rengaine — figuratif / concret, arbitraire / motivé, naturel / machinique.

C’est en tant qu’ils mettent à nu le caractère spécifique pris par ces questions dans le champ qui est le nôtre, que Varlez et Yokoyama, déjà unis par moi dans les prolégomènes d’une physique possible de la bande dessinée (cf. Pré Carré n°2), se trouvent à nouveau joints ici. Leurs approches respectives du littéral en font le moteur d’un processus narratif et l’indice d’une vie souterraine sous les membranes diégétiques, celle des grands mouvements de récits matériels.

L’histoire mise à nu par ses célibataires mêmes

Une

conception sémiotisante du littéral induit à

penser que, par lui, on atteint une essence qu’en vérité

il met en question dans le cadre de la vie étendue. Ce qu’il

ruine, c’est l’idéalité d’un zéro

rhétorique qu’on lui a pourtant assigné comme fin

— un stade acritique de l’image — , c’est la

reconduction idéelle d’un donné déshistoricisé,

pur, parmi les hommes : là où l’on avait cru voir

une herméneutique sévère et cloisonnante, se

développait un trajet distinctif et critique, précisément,

des rapports ontologiques.

Varlez et Yokoyama travaillent l’un et l’autre à mettre à nu un peu de cette générosité insoupçonnée du mode littéral. Ils éclairent comment, d’une harmonique à trouver dans un faisceau de vibrations idiosyncrasiques, le littéral fait de l’assonance avec le particulier le mode de pénétration et de connaissance de la singularité irréductible.

Robert Varlez dégage un littéral strictement plastique : il ne se traduit pas par une désubjectivation des modes de représentation (il ne se joue pas dans les cadres du semblable et du dissemblable) mais par la mise à nu de ses conditions de production (conditions éminemment subjectivées, elles). La littéralité n’y est pas tributaire d’un énoncé de référence. « Au pied de la machine productive » — distincte de nos images « au pied de la lettre » et de leurs causes énonciatives — elle nous rapproche de la notion inélucidable, insaisissable, de performativité de l’image. Yûichi Yokoyama travaille dans les relations imaginaires qui naissent entre l’énoncé et l’image en tant que circuits des causes et des effets d’apparition. Autant de rêves de coïncidence chassés par la gamme des subjectivations productives d’un côté, par celle des historicités théoriques de l’autre.

Chez Varlez, s’expose un littéral descriptif de la machine muette, exposition sans fard d’un processus de représentation machinique : c’est un littéral sans énoncé auquel se littéraliser ; un littéral du processus formel porteur de sa représentation. Et s’il n’avait pas d’autre pouvoir que celui-là, celui de bégayer son apparition, voilà qui fonderait au moins l’exigence d’une critique des rapports généraux des autres modes figuraux avec les énoncés. Cette occurrence du littéral varlezien, c’est celle d’un processus qui n’est pas dévié par la métaphore ni masqué sous l’artisanat. C’est un des paradigmes qu’établit le dessin, celui de production d’un monde.

Nous sommes acclimatés, par la forme essentiellement mimétique de la bande dessinée, à ce que le champ figural s’organise en rendant des comptes à un jeu de référents : c’est par l’adéquation à ces référents dans leur propre cadre d’agencement, par une forme de découpage dialogique qui — en tant que tel — suppose déjà un terrible déséquilibre des forces en présence, que nous en oublions combien est pauvre cette perspective du dessin, combien c’est une façon de l’assujettir aux énoncés. Se placer devant la bande dessinée dans ce cadre régulateur, devant ces référents, attendant pour elle une coïncidence fonctionnelle avec les énoncés qui y circulent, c’est écarter par l’ombre d’un monde référé un monde infiniment plus riche qui se développe dans son propre champ, selon ses propres modalités.

Chez Yokoyama, un renversement général des conditions de formation et de croissance des énoncés fait du récit plastique qu’est le jardin institué en sujet — et du Jardin comme livre — leur ordonnateur. C’est une autre forme critique des couplages hiérarchiques forgés entre énoncés et figures qui apparaît alors, par l’invention d’un personnage purement processuel, d’un mode d’apparition continu constitué en sujet, d’un jardin d’effectivité. Cette fois-ci, c’est une machine de production diégétique qui va conduire tout ce qui s’écrit à la surface de la page dans une floraison littérale tiquetant l’inflexible extension du jardin.

Quelle puissance créatrice proposent ces variations sur le mode littéral ? Il y a tout ce que le littéral fait patiner, brouter : l’histoire, le temps du récit dans sa notion itérative et déroulée. Chez Varlez par la substitution de la figure au lieu, et chez Yokoyama — avec qui nous sommes, comme dans la musique dodécaphonique, toujours en tout point également proches du centre — par la destitution de ses moments. Il y a ce que le littéral produit : des vecteurs de puissance dans les directions tirées depuis ces points référents, qu’ils soient machiniques, dessinés, racontés. Corps acupuncturés de récits passagers. Et il y a ce qu’il fait vaciller : la suprématie des ordres du langage sur tous les autres, voire le renversement possible de cette supériorité par une éventuelle performativité aberrante.

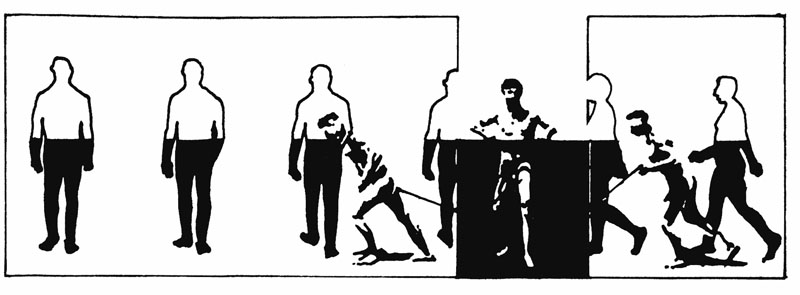

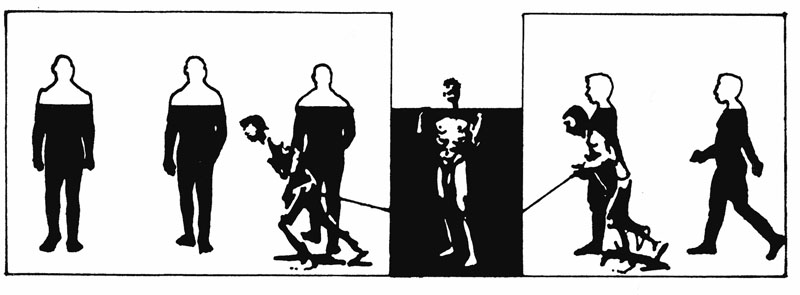

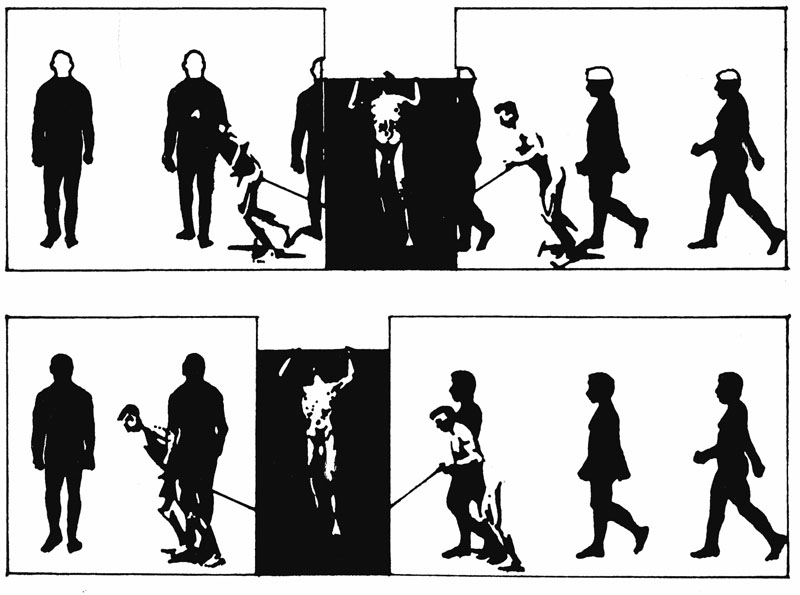

Dans les planches de Varlez, un léger tremblement de la lecture s’opère quand il s’agit de filer le temps du récit. L’antériorité documentaire des référents fait un premier temps : c’est celui des démonstrations scientifiques de Marey et Muybridge, dont la ligne cinétique pourra être spontanément prise comme variation machinique sur le thème de la cadence, musique rejouée au tempo prescrit par la partition. Le deuxième temps est fait d’une historicité dramatisée et socialisée, celle de l’occupation territoriale des revues, des modélisations plastiques, par ces mêmes référents iconographiques : temps dialectique mais également critique dans sa relation au monde des arts qui lui sont contemporains, il est essentiellement pendulaire et fait hoqueter le premier. Le troisième temps est celui des évidences trompeuses, des circulations diégétiques. Et, évidemment, le temps littéral assemble les mouvements de productions aux effets révélés des machines, c’est celui par lequel tout le visible possible est avalé dans les illusionnismes. Ce temps-là est le plus précieux à mes yeux : c’est celui qui fait monde pour l’expérience de lecture en relatant littéralement l’expérience d’écriture.

Cette naissance de plans de pénétration qui métastasent la lecture est la matière même que s’apprêtent à traverser les mobiles (ils ne sont personnages qu’au cours d’un seul axe de mobilité et se reconfigurent au gré des plans de pénétration) pris dans les forces de cours nouveaux. Un exemple nous en est donné dès l’ouverture de Séquences par les pages de « Carte perforée » : par quoi s’ébranle le cours du récit ? Très littéralement de l’entraînement d’un cadre à rebours du sens de lecture. C’est la même convocation d’une force dérisoirement et mimétiquement incarnée — un cheval — qui fera, quelques récits plus tard, la vectorisation des puissantes masses encrées dans le récit « Le Rendez-vous ». Varlez, en lieu et place d’un cours historique, crée un vecteur qui, pour exister, emprunte à la mimesis aristotélicienne ses usages : une course, une charge, un chemin, un mode de percée. Cette entaille dans le champ des lectures crée un drain dans lequel se déversent des voies nouvelles en cascades, dotées de leur propre cours, entraînant dans leurs propres effets la texture narrative ; voies porteuses, dans ces sillons, de multiples tempos contigus.

Chez Varlez, les figures sont les objets de ces processus transformant, alvéoles de réorganisations continues des masses mais, surtout, elles sont la manifestation des axes narratifs et des mobiles qu’ils entraînent à leur cours. Elles tirent leur force de la figuration même, par laquelle elles accèdent à la compénétration des plans : cheval, homme, ânes, sont des passe-muraille.

Copie informe

Ces déplacements prennent corps dans les conditions de production plastique mêmes de Séquences, c’est-à-dire avec la copygraphie comme machine de citation d’images au second degré (les images placées sur la plaque de verre du photocopieur étant déjà des images relatives : dessins, peintures, photos, plans, etc.) et des connotations, parfois très frontalement, culturelles (celles du proto-cinéma notamment). Sa cause est en quelque sorte toujours seconde de l’image, puisque le photocopieur ne prend en charge que des « documents » ; autrement dit : il fait image d’images.

Voyons comment la copygraphie fera des questions d’objets un éventail de vecteurs d’individuation homothétiques aux vecteurs de création, et observons-en les mutations singulières : nous sommes à la fin des années 60, et les premiers photocopieurs sont très loin d’offrir les conditions de reproduction de nos scanners ; c’est une aubaine pour les plasticiens, comme est une aubaine générale pour les artistes toute technologie défaillante, balbutiante, foireuse. Le copygraphieur dispose de ses sources par déprédation, par corruption, soustraction — soustraction des nuances qui altère l’illusion de profondeur par exemple — et également par des jeux de déliaison des masses et de liaison des contours, par cristallisation des franges, par coupures. Ce sont des choix violents, sans cause consciente, qui tranchent dans les zones ; la propriété sensible du photocopieur, déclinée de ses capacités utiles à séquencer les nuances, à discrétiser les masses, à abolir les couleurs, fait du copy art un mode de l’image soustractif et destructif de sa cause mimétique, cause qu’il détruit subtilement tout en la conduisant.

Le copy art fit dès l’origine — dans ce beau manifeste qu’en est le Xerox Book de Ian Burn en 1968 — acte de révélation ; son processus même, un geste artistique rudimentaire de copie gigogne, faisait incidemment la lumière sur ce qu’un littéral peut inventer du monde et produire comme temporalité : résumé à l’affirmation de cette motricité interne de la dégradation, le Xerox Book produisait du photocopieur une image de son conditionnement à faire des images ; étrange image subjectivante de la désubjectivation. Le Xerox Book révèle d’une page blanche photocopiée le monde des zones imperceptiblement habitées : poussières légères et accidents à peine visibles font la matrice d’un processus de dégradation qui liera cette première copie à une seconde, cette seconde à une troisième, et ainsi de suite, pour produire un organisme graphique de plus en plus solide, dense, dans le bégaiement de son étrange cause formulée, un monde qui ne se tient pour lois et causes qu’à l’existence de la machinerie sous-tendant sa possibilité. Possible et nécessaire n’y font qu’un, au point que le Xerox Book pourrait faire manifeste de ce qui prend en figure la perception dans le temps de sa relation même. Par une déperdition génératrice, les salissures croissent, se gonflent d’elles-mêmes copie après copie, se dessinent en îlots, en archipels de grains poudreux puis en masses denses, s’agglutinent. C’est sur ce principe que la Pangée varlezienne dessine aussi des points de contact, des massifications, des accouplements de formes, des compénétrations de figures.

L’histoire naissante du copy art — copygraphie, copiage, xérographie — aura donc fait de la déprédation sa singularité productive avec le Xerox Book pour acte de naissance à la fois plastique et conceptuel ; Jeff Stoll ou Louise Neaderland pour les arts plastiques, Paul Nagy ou Michel Vachey pour les expériences littéraires, Varlez ou Teulé pour la bande dessinée feront les ramifications d’une discipline dont le corps tombera ironiquement sous les coups des avancées qualitatives de la reproduction (le peu de fortune, toutefois, de ces processus en bande dessinée est plutôt à chercher dans le tenace attachement artisanal de ses adeptes, qui gèlent cette discipline dans la fétichisation outrancière du dessin).

Installations

Le rapprochement des possibilités architectoniques, constructives, développées par Yokoyama avec le champ artistique de l’installation a déjà été évoqué par certains critiques. Il me semble pourtant qu’implicitement cette croissance chez Yokoyama, que rien ne semble devoir arrêter un jour que l’ennui ou la fatigue de leur auteur, marque critiquement l’échec de l’installation — qui n’est jamais qu’égale à son projet, qui n’en finit plus, pittoresque qu’elle est, condamnée au connotatif, de tenir ses badauds, désormais, à l’intérieur du paysage. Yokoyama déplace le colossal dans le champ des expériences infinies, le fait différer du monumentalisme : monumental contre colossal, l’un ne repose que sur les jeux de pouvoir (écrasement, fascination, captation du spectateur) l’autre par la puissance d’un possible en attente de réalisation ; l’un est si assujetti à sa réalisation sociale qu’il y sacrifie l’imaginaire ; on pourrait dire que s’il y a un échec visible de la pensée post-sculpturale — celle de sa sociologisation dans l’installation au point d’y perdre jusqu’à la notion même d’espace — c’est que sa mise en œuvre rend palpable toute la faiblesse d’un projet qui n’est soutenu que de son idée, projet qui n’est tenu que de la soutenir sans que rien de plus ne soit invité à changer sa réalisation. Yokoyama fait du changement la scène du regard, tendue entre deux insaisissables états du récit fait monde. Une installation révèle que l’agencement est une opération du sens qui s’amoindrirait d’être une expérience esthétique et qui se satisfait tout autant d’être documentée, puis constatée par le document. Le plan, la photographie, la vidéo d’une installation, tout cela vaut pour elle, et ni plus ni moins qu’elle : la traverser, ce n’est que la vérifier. L’installation est une machine d’efficacité, un rêve d’objectivité, un rêve d‘ekphrasis réalisée.

Opérations et agencements font le nœud de la narration de Yokoyama. Nous sommes tenus dans le secret d’une opération telle que sa nature incompréhensible, sa motivation insaisissable, la conduit hors de l’espace habituel de l’achèvement : ce qui se constitue devant nous est le branlebas de combat d’un monde tout entier activé à transformer en suite de phénomènes plastiques les gestes, les agencements, les projets, les représentations ; l’expérience plastique dont nous prive l’installation fait une pensée de l’espace lourdement rhétorique, qui aboutit à ces domaines de la proposition artistique, du projet, pensés pour être constatés sans histoire (une installation remplit douillettement son cahier des charges). Yokoyama nous la redonne dans une intensité sans retenue en une pluie de phénomènes rendus à leur puissance singulière, précisément par cette abdication frontalière du langage à les instituer. C’est derrière lui, derrière la barrière des énoncés, que commence le territoire des actions et la transformation du monde : son habitation. En tout cela Yokoyama réouvre les vannes d’un imaginaire que l’installation brime, car il fait des concrétions plastiques et des forces nécessaires pour les faire émerger une étrange épopée littérale dont la matière est le corps héroïque.

Territoire de la planche, territoire du récit

Inlassablement, nous sommes renvoyés sur la planche de bande dessinée à la figuration par les tentatives mêmes d’en faire le procès, de s’en soustraire, et ceci dès qu’apparaît la composition ; la composition, telle qu’elle agence les images d’une relation à venir, mimétise jusqu’à la distance résiduelle des équiformités. En ce domaine comme en tout autre, il semble bien qu’il n’y ait pas de crime parfait : le corps illusionniste ne tarde pas à remonter à la surface, d’autant plus voyant que tout ce qui faisait son environnement usuel — le mode des figures — a été effacé dans l’espoir de toucher à l’abstraction généralisée. Le cadre de la planche ne s’en révèle que plus frontalement en machine narrative emportant, jusqu’aux blancs du papier, toute substance vers la figure. La fragilité de toute distanciation est d’autant plus criante lorsque ces équiformités sont l’objet du récit, en tant que forces constructives (extension, déplacement, séparation, durcissement, etc.) ; elles deviennent articulations plastiques d’une composition, prises dans un jeu critique dont elles sont devenues l’objet autant qu’elles en sont le principe.

La planche en tant que planche est le premier régime conventionnel des expressivités. Elle se confond avec la convention sans laquelle elle disparaît instantanément comme lieu et se condamne à l’image. C’est que, sur la mimesis, reposent les conditions analogiques, bien sûr, mais aussi la nécessité de cette expressivité — juge et jury de la représentation —, les conditions d’usage, le protocole, la supposition. Tout simplement, c’est par elle qu’un récit commence ; et c’est sur elle également que repose notre credo herméneutique.

Elle est chez Varlez, à la fois la glu de l’attention (elle invite à un regard objectivé sur les déplacements morphologiques opérés par le récit et à une considération « monstrueuse », productrice d’expressivités pour des substances insaisissables) et des conditions supposées de réalisation de l’expressivité, en un mot : de la lecture.

La mimesis — même en ruines — est la seule chose qui s’exprime ici (qui transmet une présence lointaine), c’est-à-dire le mouvement de transformation comme condition ET comme réalisation. Elle apparaît donc en tant que telle, mimesis nue. C’est à ce prix que les métamorphoses ne sont pas englobées par leur théâtre conditionnel mais qu’elles imposent à la référence mimétique un règne supérieur ; elles font abdiquer à ce jeu de références sa structure, ses règles, le sens même de son organisation. La page de bande dessinée voit son cadre soumis au même régime de continuité et de déploiement que les figures agitées qui en font la matière organique diffuse, co-intensive à l’histoire déroulée devant nos yeux.

Chez Yokoyama — et très explicitement dans Jardin — les agents fictifs de processus pris dans leur plan, les personnifications qui entraînent la consistance de ce plan dans la lecture, les créatures qui l’arpentent dans le double cours du récit et du paysage dont le récit est la cartographie croissante (comme les cartographes de Borges étendant leurs productions à l’échelle du monde lui-même), sont des sortes d’ « agents-langages » de la performativité, et d’ « objets-images » de la littéralité (en cela, ils inversent la machine littérale habituelle). Il faudrait sans doute les considérer comme des processus eux-mêmes, tels qu’ils sont pris dans leur plan plastique et narratif. Mais leur vocation est au moins aussi illusoire que celle des agents de vérification du monde que constituent les référents mimétiques chez Varlez : ils n’ont pas d’autre vocation que de nous inviter à la lisière de leur puissance exténuée. À cette lisière se libère la puissance transformante du Jardin et l’inventaire de toutes les activités du monde. Les phénomènes qui agitent le Jardin s’articulent les uns aux autres, impuissants à faire autre chose que se hoqueter, impuissants également à arrêter leur mouvement. Le langage est celui des constatations, des descriptions. Il se plie devant l’ordre des transformations par des hommes dont chair et visage, tenus au prototype, ne se singularisent que par des attributs (mode, créatures d’apparence — processus que Yokoyama systématisera dans Nouveaux corps). Le seul sujet de l’action est bien le jardin.

Performativité : danse du même et du changement

La figure est tout ce qu’elle est dans le moment de son apparition même, en tant qu’elle dévoile son processus de formation et qu’elle en fait sa raison même d’apparaître ; au premier abord elle semble redonner les conditions requises par le champ du performatif tel qu’il se définissait chez Austin, faisant advenir la réalité qu’elle représente. Cette notion de performativité, déjà bien vaporeuse dans un cadre linguistique, ne trouverait a priori guère de possibilités d’apparaître dans le champ des images, qui se soustraient aux conditions de l’énoncé. Voyons tout de même si la machine Varlez — la machine copygraphique — et la machine Yokoyama — la machine énonciative retournée comme un gant — n’invitent pas à établir le littéral en paradigme nouveau, et à interroger à travers lui, par la suite, toutes les autres machines de production.

La question de la performativité devant l’image pose des problèmes relatifs à l’absence chez elle de jeu propositionnel. Les liens que l’image tisse avec ses référents sont obscurs. Différentes couches d’enfouissement séparent ce qu’on pourrait imaginer être sa cause (son type, comme on a pu dire à propos de l’image médiévale) ; elle peut bien être image d’une image — représentations sculpturantes des retables peints — voire citation dans un mode d’une image d’un autre mode — tableau de Richter cité par Fabrice Neaud et devenant exposé visible des questions qu’il implique. Ramener l’image à son équiformité ne résout qu’apparemment le problème des tissus supplétifs qui enveloppent le fantasme de l’image à faire, le maillage de l’image faite, et règle moins encore le jeu des idéalités que suppose, pour se fonder, tout principe d’équiformité. Si l’image n’est pas un énoncé, la bande dessinée, elle, est autant la mise en branle d’une forme non prescriptive (non codée, préétablie) ordonnant plusieurs images entre elles, qu’une modalité singulière de l’image en tant qu’elle est cet assemblage même ; à ce titre, elle est une forme particulière d’image dont la polytopie visuelle est la véritable nature. Elle emprunte à d’autres modes, très notamment le mode verbal, mais bien moins structurellement qu’on s’obstine à le penser : la planche est un espace transformant et impur à l’égard de tout code, de tout mode. De la communication, elle signe la trahison constante bien plus qu’elle n’en réaliserait le projet hyperfonctionnel : c’est le montage qui la caractérise, certainement pas la performance.

Même si rien ne vient « imager » une proposition verbale, une notion, un concept, une temporalité développée dans l’action verbale, le recours à l’enchaînement des images vient pallier les impossibles de l’image qui, dans les tableaux, obligent à des détours par le symbole, la convention extra-picturale, le signe conventionnel, voire à l’inscription formelle de l’écriture.

Mais Varlez retourne le problème en faisant de l’imperformatif de l’image (ce qu’elle est impuissante à présenter du discours) le contre-modèle de l’imperformatif du langage : il rend tangible la forme de présentation qui exclurait tout double dans le langage.

Chez Varlez le vecteur de l’actualisation est pris dans les conditions de la transformation : le changement d’un état à un autre maintient une substance à l’intérieur d’une forme mouvante qui lui est son cadre. Mais quelle est sa nature ? Est-elle narrative, vraiment ? Si le dessin est tout ce qui reste dans ses fonctions descriptives, c’est l’écoulement d’une forme pris dans son cours qui n’a plus que de la matière comme sens : sens de réalisation, de passage, de reconduction, sens des espaces-temps figurés filant les corps entre eux, sens même d’une dramaturgie des formes prises dans un déroulement passager : mode effractif qui avait pu embrasser, par exemple, sans le tenir jamais, Le Livre de Guyotat entre un -∞ et un +∞. C’est ainsi que les modes descriptifs du dessin ne sont plus que l’apparence d’une cause prise dans un récit, d’une cause d’un récit dont l’apparition même est la seule véritable cause. C’est en ce sens que le performatif, donc, se fait cadre brut, aveugle à toute fin.

Varlez met ironiquement à l’épreuve l’autorité des équiformités (condition minimum si on en croit Jean Wirth) et les cloisonnements typologiques censés ordonner les régimes de l’image avec, dans l’angle de visée, toujours, les régimes de signes. Yokoyama travaille à l’épuisement du sens descriptif auquel l’histoire de l’art depuis l’ekphrasis jusqu’à Arasse persiste à subordonner la notion de sens pour l’image. Tous deux agacent, par les deux pôles de l’appareil graphique, la superstition illusionniste et la superposition du dessin narratif (dessin en tant qu’espace ou moment d’une narration) à un acte de langage, estimé en simple variation modale sur le principe de signification. Mais enfin, si l’enjeu était vraiment de s’aboucher au régime des significations et d’en retrouver pièce après pièce les énoncés à travers toutes les causes (sociales, historiques, énonciatives) comme le pensent Panofsky et sa descendance, quel serait le sens au bout du compte de se donner, comme moment de l’expression, une image dont la seule vocation serait de vous inviter à sortir d’elle ?

On pourrait croire vieillottes ces lubies analytiques, s’étonner de mon insistance sur ce point. Mais qu’on puisse trouver dans un des textes les plus récents de Jean Wirth, homme d’une acuité pourtant hors du commun sur tant d’autres points, une telle sentence : « comme les mots, les images sont des signes, mais ils possèdent la ressemblance des objets représentés », voilà qui laisse tout de même perplexe.

Même à restreindre le domaine de l’image à celui des équiformités à ses référents, il nous reste tout de même à affronter deux problèmes. L’un est constitutif : il y a entre les multiples images implicites à l’image tout le vertigineux impossible qui prétend séparer biologique et prosodique, l’espace impensable des typologies. L’autre est constituant : faire signe, c’est accomplir un préaccompli, c’est reconduire une situation de sens réglée par un usage.

On ne tient pas sans dommage l’image à l’écart de sa temporalité propre comme s’il n’existait pour elle que le temps simulé de ses référents ; le dessin, c’est du rythme, c’est du temps de production, et du temps signifiant. S’il est inconsistant ou parasite pour le signe, le temps de production singularise plus encore le domaine des images que le temps de l’énonciation modélise celui du discours. Au même titre qu’il est franchement ridicule de continuer à forger des théories du langage en considérant que la seule chose à ne rien signifier quand on parle, c’est le sujet de la signifiance, il faut regarder ce que joue d’invention le temps de production des images.

Et l’on n’assigne pas sans dommage l’image à l’autorité du signe ; si l’on ne se demande pas ce qui FAIT réellement l’image une fois débarrassée des petits problèmes de signes, on doit considérer alors, bon an mal an, qu’une annonciation de Taddeo di Bartolo ou une annonciation de Spinello Aretino c’est du pareil au même : dès lors qu’on aura bien constaté que le maphorion est bleu, que l’ange est à genoux à gauche et que trois aigrettes d’or partent du haut du tableau pour frapper l’espace près de la bonne oreille, eh bien ce sera joué, plié, on pourra passer au tableau suivant et baste. C’est seulement en s’ouvrant à ce qui la fait, qu’on s’invite à comprendre ce qu’à son tour l’image fait. Et c’est ce double incomputable-là, cette ligne modale de la production, que la machine Varlez rétablit.

J’ai évoqué comment Yokoyama renverse les rapports de force entre langage et image : le littéral, en écrasant la puissance descriptive du langage, libère la poétique processive de l’image comme il avait pu autrefois, dans la tradition apocalyptique, contaminer les images par le transport d’un mystère intact. Ce qui s’épanche, vit, déborde chez Yokoyama, c’est l’image, parce que les énoncés littéraux sont stérilisés dès lors même qu’ils sont constitués. Voilà ce que le champ de l’image révèle par son propre débordement.

Yokoyama met en place un dispositif de tautologie destructif pour toute prétention d’un dégagement idéel à amoindrir la production de sens de l’image elle-même : les jardins sont toujours des jardins d’effectivité. La tautologie faite impasse, l’énoncé littéral entre en contradiction visible avec ce qui se constitue devant nous comme changement.

Jardins d’effectivité

Au mode descriptif des passagers du Jardin s’associent des actions déliées, des actes sans conséquence sur les « impossibles » qui font partout ailleurs la vie des créatures de chair, celle des choix et des actions qui en découlent. Toute forme de décision, même aveuglément, est une décision de coupures : c’est un acte historique par lequel un sujet fait de ses choix une sériation d’impossibles, laissant de côté des cadres de vie, des cadres pour d’autres actes. Avancer en produisant ses possibles, c’est aussi et surtout radicaliser ses impossibles, techniques, formels, politiques. Le Jardin, lui, est le théâtre d’actions paradoxales ; pures suspensions dans le temps élargi de mondes congruents et contemporains à leur avènement, pures motricités sans vie propre (sans mouvement de la volonté), purs possibles, ce qui ne veut rien dire.

Les personnages, pour lesquels avancer n’engendre aucun impossible, tracentdes lignes de front à front (des lignes sansautre mémoire pour les constituer en ensemble que le fugace espace de jardin oùelles se déroulent) ; leurs actions sontaussi dépourvues de sens et de nombreque des poussées naturelles d’herbes sauvages, des sédimentations, des éruptionsvolcaniques. Elles ne pourraient qu’isolément être prises pour « possibles », indifférentes à l’écho des autres actions, pouvants’inventorier infiniment sans ruiner d’autres possibles. Elles sont indéterminantes.Le Jardin est l’Histoire, mais il est est TOUTE l’Histoire.

Ces actions, ce sont les forces souterraines à l’œuvre qui, à peine révélées, retournent à l’invisible car elles lui appartiennent. Elles vont, passées à travers l’épreuve du langage sans être transformées, car elles ne sont formées que par accidents (formées d’accidents). Elles m’évoquent les puissances vagabondantes convoquées par Lancelot Brown, le paysagiste anglais qui prit la décision de n’être que posthume en déplaçant des forêts au rythme des forêts ; combien de paysages coulent encore, de masse en masse — montagnes déplacées pour faire des montagnes plus saisissantes de vérité —, combien de migrations imperceptibles déplacent en ce moment les buissons de Lancelot Brown pour faire de la nature le lieu d’apparition de la nature et, enfin, la vérifier ?

L’art du jardin n’est pas qu’un art de la reconfiguration du monde, mais également un espace littéralisant : il joue des formations (forces et formes mêlées) qu’il cite, imite ou dévoie en déployant ses harmoniques. Par ces trajectoires, géographiques et spirituelles, c’est un art du détour. Le jardin est une machine interrogative de son modèle (le fantasme d’une nature ou d’un équivalent immanent quelconque) et le théâtre confidentiel des images qu’elle suscite.

Le jardin chinois, abrégé du monde, est destiné à la contemplation et au silence. Il fait colloque de vestiges et d’emprunts, ceux de trouvailles chargées des promenades exécutées à l’extérieur de son enclos : il est la promenade où viennent échouer toutes les promenades et s’y représenter dans une encyclopédie fantasque, bariolée, guidée par l’exception et non par la règle et la mesure. Le jardin japonais est lui-même un abrégé de ces jardins chinois, encore trop chargés de leurs référents pour laisser l’esprit libre de toute attache interprétative et s’abolir dans le seul regard. Dès la période Nara, au VIIIe siècle, le jardin japonais s’affirme comme écho concentrique du monde s’étendant à l’extérieur de la ceinture que la maison fait autour de lui : on vient puiser dedans une image du monde du dehors. Ici, le regard n’est pas regard de la chose, mais trajet qui n’atteint jamais son objet, suspension du regard dans la distance qui l’en sépare. Le jardin est pensé pour être immuable, composé de pierres et d’essences persistantes pour s’offrir le moins possible au changement ; enclos, maquette domestique du monde soumise aux règles dessinées par son modèle auquel il n’emprunte que les lignes essentielles, dont il est tout entier l’image propédeutique et docile. À partir du XIIe siècle, la forte présence zen accroît le rapport contemplatif au jardin. On rogne sur ses artifices pour traquer dans la méditation un mode de la restriction au signe. C’est sous cette forme, surtout, qu’on se représente en Occident la singularité japonaise dans l’art du jardin.

Le Jardin de Yokoyama semble faire grimacer ces rapport idéaux dans le tumulte des énoncés et du changement : mais les forces verbales qui quadrillent la surface du jardin redoublent le maillage de forces travaillant ses souterrains. Du jardin zen, répertoire d’idéogrammes fossiles, vient peut-être la floraison des signes sans fin par lesquels Yokoyama tiquète la planche de bande dessinée ; et du gonflement des formes allusives de la période Heian — profusion des essences, multiplication des cours d’eau, des formes sinueuses — aux jardins de prestige fastueux, immenses, colorés, de la période Momoyama (fin du XVIe siècle) peut-être tire-t-il sa propre encyclopédie des apparitions.

Pactisation de la taille et de la germination, de la structure et de l’abandon, du rêve de signe et de la puissance motrice que rien n’infléchit, voilà le vaste domaine où s’étire l’activité de son Jardin.

Que le jardin soit métonymie du monde, voilà une notion familière à l’Occident médiéval qui y trouva l’argument d’un dialogue noétique : ces enclos interprétatifs, éducatifs, méditatifs débordent le cadre ordonnateur des jardins et s’étendent au monde tout entier ou, plus exactement, ils nous renvoient à l’image d’un monde lui-même encyclopédique en tant que modèle et moteur. Les encyclopédies, à leur tour, peuvent emprunter au jardin son assemblage et ses parcours. Le Hortus deliciarum de Herrade de Landsberg a constitué un héritage précieux pour une tradition encyclopédique accumulative, foisonnante, sans thématique saisissable, aux articulations erratiques ; c’est une noétique de l’errance, de la promenade, conçue comme on sillonne un paysage. Ces encyclopédies médiévales — la plus fameuse et la plus féconde étant sans doute le Liber floridus de Lambert de Saint-Omer — étaient littéralement conçues sur le modèle du jardin de la connaissance sur lequel poussent des fleurs de savoir à cueillir. Cette figure apparaît assez tôt dans les textes patristiques pour former une unité organique des paliers de la lecture : d’un agencement balbutiant chez Jérôme entre littéral et spirituel, on la voit s’organiser lentement et s’imposer en modèle herméneutique trichotome chez Hugues de Saint-Victor, pour se fixer dans la gradation quaternaire que nous lui connaissons depuis Thomas : littéral, tropologique, anagogique, allégorique.

Contaminant la mystique juive au XIIIe siècle, ce déambulatoire spirituel atteint une forme de perfection dans le PaRDeS, jardin herméneutique qui invite l’étudiant à arpenter sans cesse, du Peshat (le littéral) au Soth (le sens le plus enfoui), le champ ouvert à l’infini par la Torah en mettant à l’épreuve la vitalité et la beauté de ce qu’il y sème.

De plus étranges mouvements encore sont venus réaliser le dialogue entre monde et jardin : le Roman de la Rose, par la polyphonie scientifique et artistique qui y résonne, construit un parcours savant parmi les connaissances de son temps, capturées dans des figures allégoriques. La description des jardins, qui y tient une place importante, invitera à en retrouver les formes, le dessin, dans l’espoir de réveiller avec les figures les mystères qu’elles piégeaient.

Quelques siècles plus tard, c’est un des livres les plus lus de la Renaissance, l’Hypnerotomachia Poliphili de Colonna (les combats d’amour en songe) dont les lecteurs s’évertueront à concrétiser les jardins fantastiques ; ruines artificielles, temples et statues, colliers de bizarreries minérales, végétales, architecturales qui y sont décrits avec soin, ont pris corps dans les jardins de la Villa de Castello, dans les jardins de Frascati, dans les jardins de Bomarzo, dans les jardins de Boboli, et leur citation est restée vivace jusque dans les jardins de la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit encore, par la réanimation d’un agencement, de redonner vie à la puissance littérale des choses qui y sont prises. Comment comprendre ce mouvement ?

Hugues de Saint-Victor soutire au littéral les sens diffractés des choses mêmes, en tant qu’objets concrets, plutôt que les sens diffractés des ordres du discours dans lequel elles sont prises ; ainsi, les choses transportent en elles-mêmes les puissances signifiantes des quatre ordres habituellement conférés au discours par la tradition herméneutique. Ceci dégage pour la représentation une aptitude à reconduire par la littéralité — la clarté avec laquelle l’image convoque sa cause — un espace d’aménagement interprétatif aussi apte que le travail sur l’image à opérer cette diffraction des sens. Les situations, objets, agencements de référents, concrétions naturelles ou dispositifs techniques scandant l’espace du jardin accompagnent et multiplient les dérèglements du dessin, les procédés connotatifs ou métaphorisant pour produire du sens.

Chez Yokoyama, dont le jardin est asséché de tout mobile divin, c’est dans l’espace fragile de leur mode d’apparition ou plus exactement dans le cadre qui leur permet de s’arrimer à la littéralité par l’énoncé que les objets trouvent leur valeur d’assemblage. Le jardin ne constitue pas à proprement parler un système mais, comme le couloir des transformations chez Varlez, un mode d’énumération ouvert, un mode de construction et d’expansion des formules du monde en tant qu’il devient. Les termes y sont liés par un contrat plastique : procédant de lui-même, ayant le regard pour destinataire.

Le jardin est la somme transitoire de tous les événements qui s’y déroulent : il est toujours pris dans le dernier état de sa description possible pour se donner au sens, il peut toujours être augmenté dès lors qu’il a été constaté, renversant l’étymologie sur laquelle le jardin se bâtit comme espace fermé. C’est de cette façon qu’il est, lui, métonymie du monde. Le monde pensé comme activité.

Est-il encore un espace ? Sa limite est la limite d’action du jeu. Ce n’est pas une limite spatiale mais énumérative. A priori, il est ouvert à l’infini des énumérations, de l’inventaire des probabilités constructives, des situations. Il est une situation lui-même, ce qui renforce son lien critique avec le mode de l’installation.

L’apparition

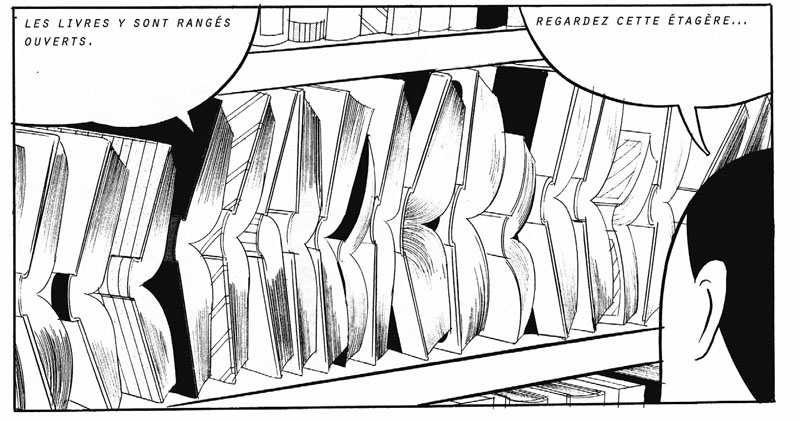

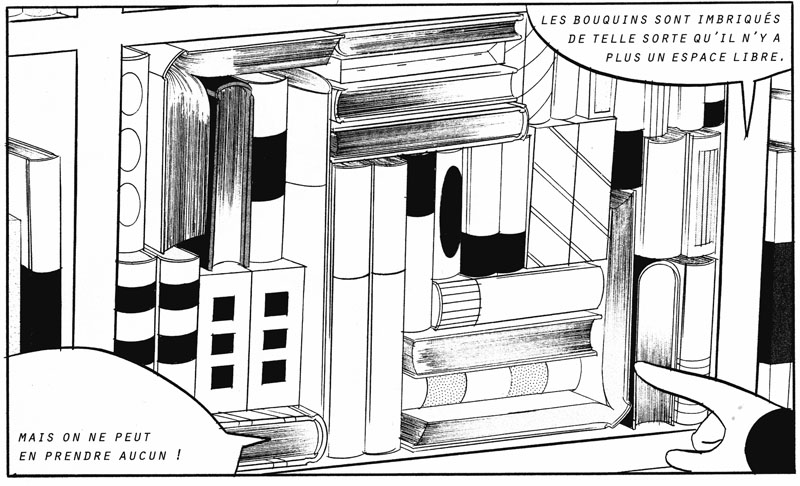

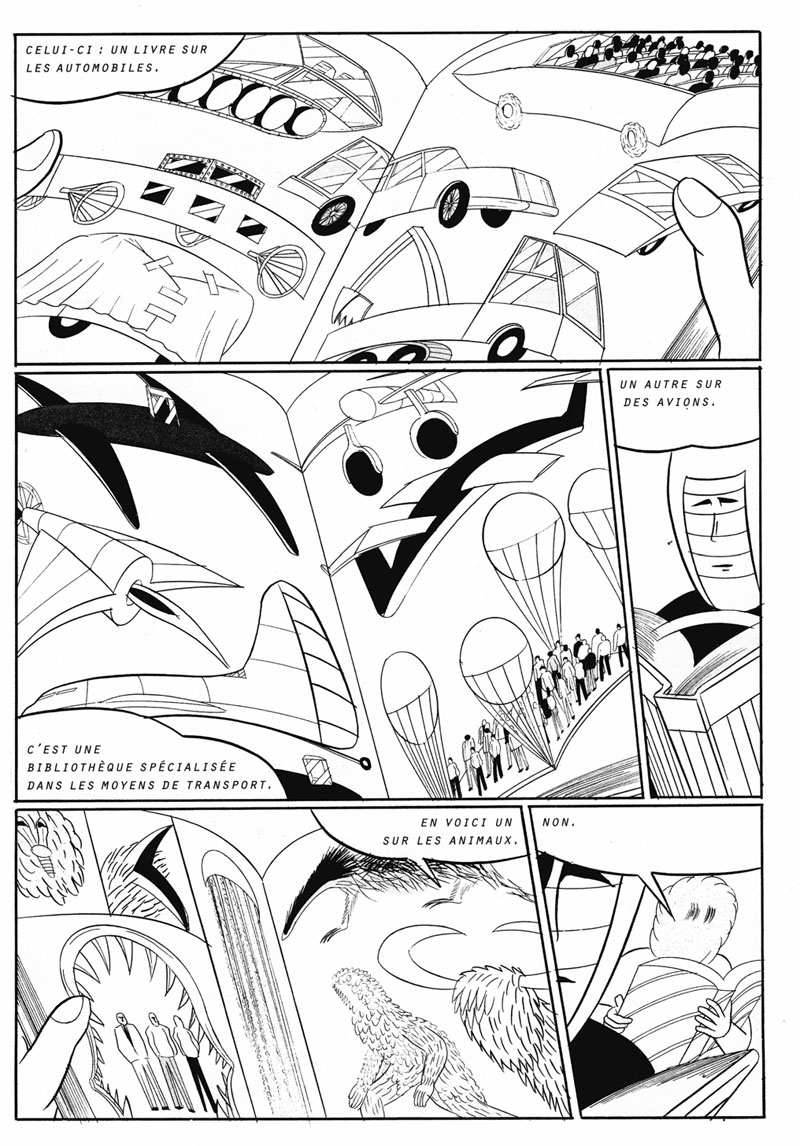

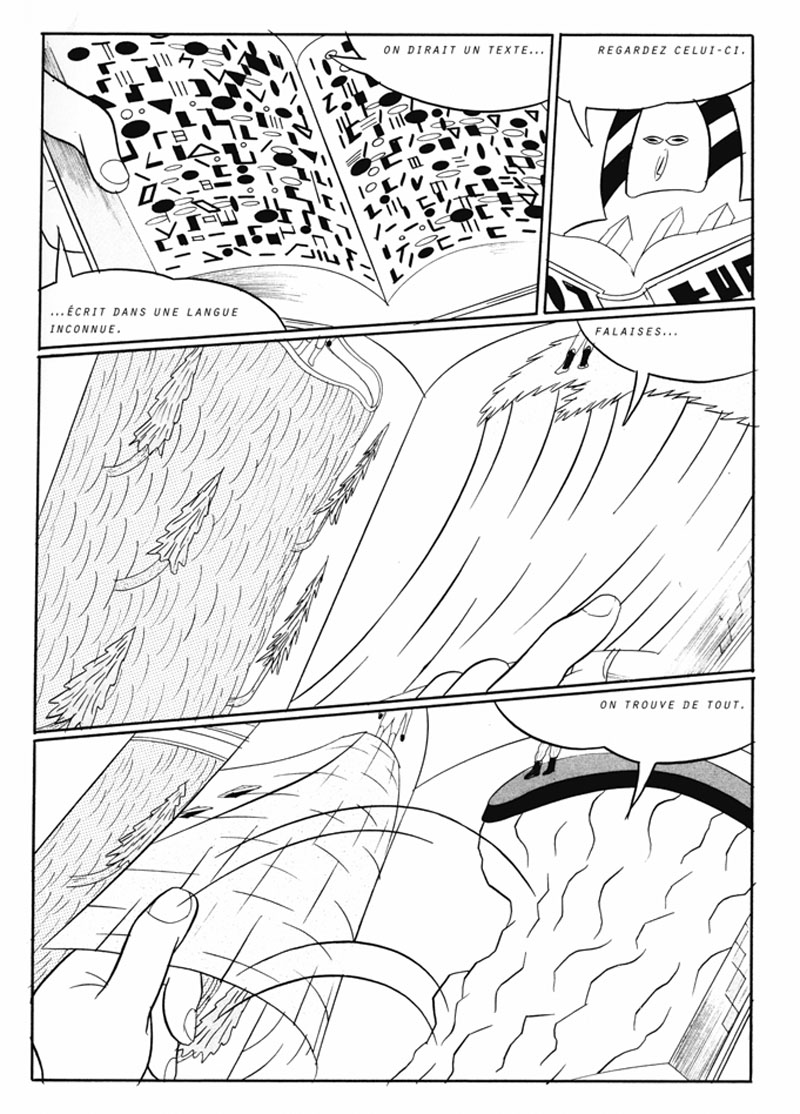

Le Jardin, p.150, découverte d’une bibliothèque dont la composition, livre après livre, révèle sa nature encyclopédique :

«

C‘est quoi ici ? Il y a

plein de livres. — Une salle d’archives. — Les

rayonnages montent à une de ces hauteurs !... — Au point

qu’on n’y voit plus rien. — Comment fait-on pour

attraper les livres rangés tout en haut ? — Voyons à

quoi ressemble celui-ci. — Un livre sur des bateaux. —

Celui-ci : un livre sur les automobiles. — Un autre sur des

avions. — C’est une bibliothèque spécialisée

dans les moyens de transport. — Non. En voici un sur les

animaux. — Regardez celui-ci. On dirait un texte... écrit

dans une langue inconnue. Falaises... On trouve de tout.

»

Le jardin est une cataracte d’actions, d’objets qui y sont pris, de concrétions qu’elles forment ; et voici qu’un détour s’ouvre en lui sur la bibliothèque qui tente l’inventaire de ce flot grossissant. Cette brusque invagination fait bien plus qu’une niche supplémentaire : elle est le trou noir de la connaissance qui dévore toute définition. Le jardin des effectivités, comme le jardin de la connaissance, grandit le monde autant qu’il est grandi par lui : chaque développement du monde qu’elles libèrent ouvre de sens les actions à venir. Le dessin du jardin est une partie du jardin qui, pourtant, l’avale tout entier, comme le poème rend compte de tout le langage.

Le savoir livresque, comme la promenade studieuse dans le jardin, est une variété de la connaissance et son dernier état n’a pas plus de valeur significative qu’une pause à l’ombre d’un arbre. Cependant, il est pris dans le jardin : guide, modèle, disposition du monde. Il se tourne régulièrement vers lui pour en rendre compte, pour en éprouver la machine. Le temps propre de la bibliothèque est celui d’un sommaire transitoire du jardin.

Je reconnais dans le frottement de deux lignes — la réalisation énonciative et la caracole insaisissable des possibilités qu’emporte un monde dans ses lois — un diptyque, encyclopédique et poétique, dont l’inconciliable faisait le cœur du projet sadien : il voulait, dit-on, dire tous les mots de la langue pour dire toutes les choses du monde. C’est le couplage par lequel se rassemblent tous les états de l’image ou du discours dans le devenir d’un même organisme (le livre comme unité de cette formation chez Varlez, le Jardin comme lieu déterminé par l’étendue du récit chez Yokoyama) et celui par lequel viendraient se sérier toutes les activités du monde qu’ils décrivent (physique des masses d’encre, entrée et sortie du Jardin aux franges agitées).

Le descriptif d’une part, la représentation de l’autre, s’accommodent sans peine du lacunaire : il peuvent même en faire le point de départ de leur théorie. Mais le littéral, lui, suppose un chiffre, un arrêt, une prise ferme, une série achevée pour esquisser son mode de la similitude ; c’est qu’il doit se subordonner, même un court instant, même illusoirement, à une aire formelle. Qu’il ouvre à une profusion interprétante ne suppose pas pour autant qu’il s’affronte à des objets insaisissables. Pourtant, Varlez et Yokoyama lui dessinent un sillage inattendu en dégageant la notion possible d’une littéralité du mouvement, d’une fidélité à un vecteur de littéralité. Cause et effet superposés dans l’effectivité.

Séquences, Jardin, arrachent l’espace spéculatif au système, à la fonction, au temps arrêté ; par chacun d’eux se diffracte la notion de savoir en autant de mouvements de la connaissance. Qu’on sache ne rien tenir quand on cherche, et voilà qu’on s’abandonne au vertige du savoir, à une tension. Savoir n’est pas collecter mais produire de la connaissance, c’est-à-dire la reconfigurer, réévaluer ses lignes de fuite, bouleverser son historicité, revoir ses modalités. Je sais gré à Varlez et Yokoyama d’avoir ouvert pour moi un champ fertile où semer ma théorie. Et qui sait ce qu’elle ouvre, elle ? Lire la théorie, ce n’est pas y trouver les points d’acquiescement, les séries assonantes des concepts, des objets, des hypothèses, mais accompagner un mouvement propre à une pensée en marche, trouver une harmonique à sa course puis filer votre rythme. Je ne travaille pas à vous faire rejoindre mes conclusions mais, emportés par votre propre marche, à vous rendre compte qu’elles sont déjà loin derrière vous.

Notes

Oublions le sanctuaire de l’appareil de notes et l’étiquetage bibliographique. Faisons plutôt un pari sur le mode de la connaissance et sur la curiosité. Pour ne pas en restreindre le champ aux trois trouées du texte par lesquelles elles y affleurent, je vous invite aux quelques lectures qui m’ont accompagné au cours de la rédaction : Jean Wirth dans son irremplaçable L’image à l’époque gothique au Cerf ; Michel Pastoureau dans son Bestiaires du Moyen Âge au Seuil, ravissant versant zoographique d’une Légende dorée ; le fac-similé de l’édition française de Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna que vous trouverez ici : architectura.cesr.univ-tours.fr/ traite/Images/LES1360Index.asp ; Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meung, dont vous trouverez une édition en ligne soignée à cette adresse : www.gutenberg.org/files/16816/16816-pdf.pdf ; Le Vocabulaire de Guillaume d’Ockham de Christophe Grellard et Kim Sang Ong-Van-Cung chez Ellipses, notamment pour la notion de supposition ; Les Métamorphoses du Cercle de Georges Poulet chez Champs Flammarion, pour les digressions joyeuses qu’il apporta aux autres lectures ; l’indispensable Alain de Libera, plus particulièrement ici dans son Penser au Moyen Âge chez Points Seuil ; le numéro d’Obliques n°12-13 consacré à Sade ; La Performance des images, excellent collectif dirigé par Dierkens, Bartholeyns et Golsenne, publié par l’université de Bruxelles ; enfin, et surtout, Hugues de SaintVictor pour Six opuscules spirituels publiés par le Cerf.