DESSINER 1), le dessin, l’enclos

par L.L. de MARS

Je voudrais vous parler du dessin. En parler, d’une part, comme mode de la connaissance. En parler également dans la série historique des théories dans lesquelles il est pris, leur servant d’arc pour construire un rapport au monde des choses comme au monde des idées. En parler, par exemple, depuis le jour où l’on a cru saisir par lui quelque chose comme l’expérience formelle d’une idéation du monde sensible — ce qui est tout autre chose que de le représenter. Depuis le jour où par un contour on a cru capturer la mémoire d’une chose, par une silhouette tenir la figure, par un étrange appel d’air formel rappeler à la présence un corps perdu ; c’est-à-dire depuis le jour où Butades le potier a vu sa fille tracer le contour d’une ombre pour en faire l’ombre d’un souvenir, pour en faire un prototype d‘ars memoriae, un prototype également — et surtout — de frontière conceptuelle entre dessin et couleur, fond et forme, idée et matière, pour ce qui est déjà une éternité...

Je voudrais, en vous parlant du dessin — en vous parlant de dessiner —, rompre avec l’usage par lequel on le sépare de lui-même, c’est-à-dire de ce qui, en lui, peint, comme de ce qui, en la couleur, dessine. Trouver de nouvelles lignes de partage est un impératif pour commencer à faire de « Qu’est-ce que dessiner ? » une véritable question.

Je vais tenter de renouer avec la construction des premières histoires de l’art : tracer de lents, amples, orbes pour des satellites discursifs, pointiller le texte d’anecdotes, de mythes, faire de ces jeux de récits un mode de progression possible de la connaissance. Je voudrais y trouver une forme de respiration pastorale — elle sera ponctuée d’arrêts, de coupures, de descriptions — et définir des zones de marche, les assembler sans former un chemin tracé mais un jeu d’espaces possibles pour s’égarer dans leurs franges. Je voudrais que par petites touches se compose une image pointilliste dont les mouchetures, aussi indéchiffrables ou évasives soient-elles isolément — ars memoriae, Butades le potier, ekphrasis ou même figure, forme, contour —, s’assemblent doucement pour faire apparaître le corps lisible et clair du verbe dessiner. Je voudrais que sa singularité, la singularité du dessin, ne soit plus exclusive de la couleur ; qu’elle devienne non plus descriptive, mais organique.

Nous retrouverons au passage de très vieilles connaissances : Pline, Aristote, Xénocrate, Quintilien. Puis Dante, Alberti, Vasari. Puis Le Brun, Roger de Piles, Champaigne. Elles feront vaciller un instant notre foi dans les grands mouvements de fond, et nous finirions par nous imaginer piégés dans une gelée infecte, une répétition infatigable des idées, des pratiques, des bricolages théoriques, des manies conceptuelles si... Si nous ne trouvions dans leurs fissures perceptibles, je l’espère, de quoi fissurer nous-mêmes les autorités ridicules qui font le bouclier théorique du dessin. Penser se fait toujours depuis une position minoritaire. Et penser a quelque chose à voir avec l’aïkido : happer les violents mouvements adverses et se laisser porter par leur force pour les abattre sans s’épuiser inutilement.

Si je reviens aux origines biographiques, ce ne sera plus pour en exposer le caractère exemplaire très largement éprouvé, mais plutôt pour essayer de comprendre par où et en quoi elles ont teinté si fortement notre façon de regarder les images et de traiter les problèmes qu’elles nous posent. Ce sera également pour s’arracher à ce qui, en elles, nous enlise théoriquement, moralement, métaphysiquement.

Nous verrons au bout du compte, après avoir feuilleté quelques pages d’histoire imperceptiblement liées à celles de toutes les disciplines artistiques, si nous nous sommes jusqu’ici trompés de métaphysique ou si l’erreur n’est pas, plutôt, de nous être obstinés à prendre pour une question métaphysique un mode précieusement désontologisant de l’activité humaine. Dessiner.

Je n’ai pas cru nécessaire de m’en référer explicitement à ma discipline, la bande dessinée, pour vous persuader que, toujours, c’est d’elle dont je parlais. Mais je trahis déjà en disant ça quelque chose de ma position, par laquelle dessiner c’est déjà produire du récit et de la pensée hors de toute connotation (hors du fait de dessiner quelque chose).

L’histoire des arts, jusque dans les histoires de l’art, a été très longtemps une histoire de ceux qui font les œuvres ; collection de biographies et d’anecdotes, récits héroïques, édifiants, supposés rendre compte avec plus de force, par leur caractère mythique, de toutes les potentialités exemplaires de l’art. Mais il est bien rare que l’exemple ait eu l’art lui-même pour objet et finalité, et moins encore les œuvres par lesquelles, pourtant, il se justifie en tant que catégorie judicatoire, formelle, existentielle, technique. Voilà bien longtemps qu’il est transparent aux idées qu’on lui prétend servir. Il est désormais transparent aux idées qu’on lui prétend observer. Il est si transparent désormais aux objets de sa fonction critique que sa détechnicisation est devenue la garantie puritaine qu’on n’y aura pris à aucun moment du plaisir. Par cette congédiation du plaisir dans le jeu écarté de pratiques charnelles, par sa mentalisation, on verra qu’un étrange détour de l’art l’a conduit à se replatoniser.

On aurait pu imaginer l’ekphrasis (cette description des tableaux), les longues promenades et les conversations au long de la stoa, comme une réparation faite aux œuvres ; mais, précisément, ce caractère descriptif des Eikones de Philostrate ou des récits de Lucien fait du regard un moment furtif du rhétorique auquel on le destine, pour qu’il se soumette tôt ou tard à sa puissance d’achèvement.

Ces récits sur l’art, sur les artistes, Pline lui-même les observe comme les silhouettes lointaines d’un passé qui viennent avec difficulté jusqu’à lui. Ils lui arrivent lourds et cuirassés d’Histoire, comme des colosses grecs à la rescousse d’un regard moral posé sur les dérives imaginaires de Rome. Il les doit sans doute, entre autres sources, à Xénocrate dont il émaille son Histoire naturelle. Qui sait à qui les doit Xénocrate ?

Ils n’invitent pas aux œuvres elles-mêmes, auxquelles on n’accorde qu’une hauteur transitoire, jusqu’à ce que notre édification soit faite et qu’elles aient passé le relais à des destinées spirituelles plus hautes : en effet, après avoir été une histoire des hommes, des joutes, l‘histoire de l’art est une histoire des idées, puissances plus enclines encore à faire disparaître l’art sous la tutelle pétrifiante d’une certaine pensée de penser. Elle tarde encore à devenir l’histoire des œuvres.

Premier creuset mythique

Butades — Dibutades ou Dibutade selon les versions et les traductions de cette histoire qui, toutes, s’accordent à le faire naître à Sicyone — était potier à Corinthe. Sa fille souffrait de voir partir, pour un très long voyage, l’homme qu’elle aimait. Alors qu’elle contemplait son visage à la lueur d’une lanterne pour la dernière fois avant son départ, elle s’approcha du mur où se formait son ombre tremblante et en traça le contour. Si l’on s’en tenait à la traduction de Bowyer, en 1725, l’anecdote s’arrêterait là. Elle concernerait, comme il le dit pour conclure, « l’origine de ce Contour célèbre, qui a longtemps été regardé comme le Père de la Plastique, de la Peinture, de la Sculpture, et généralement de tous les Arts qui dépendent du trait. » Un bref regard sur les nombreuses interprétations graphiques et picturales qui fleurirent entre le XVIIe et le XVIIIe siècle pour illustrer cette histoire appuierait cette lecture de Pline. Mais, précisément, ce sont des siècles pour lesquels cet enclos ferme autour des figures, cette circonscription, est une question idéologique qui ne peut se dispenser de légitimité historique pour s’établir en loi métaphysique autant qu’en règle pédagogique. De cette extrapolation, qui court déjà depuis Vasari et se prolonge au-delà de l’idéalisme wincklemannien, notre discipline, la bande dessinée, hérite imperceptiblement, indiciblement, fermement. Nous y sommes pris. D’autant plus pris que nous le sommes dans son impensé.

Mais Pline, même s’il fait passer le récit par l’anneau d’un contour amoureux (« umbram ex facie eius ad lucernam in pariete lineis circumscripsit »), l’entraîne un peu plus loin, lui : le potier Butades applique de l’argile sur l’esquisse tracée par sa fille et produit un relief rudimentaire, un camée primitif qu’il fait cuire, matrice de toutes les représentations humaines à venir (Pline donne au chapitre suivant une autre version, dans laquelle le rôle plus mineur de Butades dans notre matrice épistémique se serait résumé à « mêler de la rubrique à l’argile, ou d’avoir modelé avec de la terre rouge »). L’anecdote n’est pas moins idéologique sous cette forme, mais elle sert d’autres enjeux. Elle créé une hiérarchie des types de figures et des moments de leur construction, en établissant en finalité ces petites figures domestiques votives dont Pline déplorera le dévoiement puis le deuil.

Elle fait surtout de la perte un point d’origine pour toutes les images : c’est un prototype métaphysique négatif, qui fera de l’absence — l’ombre, le contour tracé d’une ombre puis le moulage de ce contour, brève saisie relayée ayant perdu sa cause puis son essence — la lecture même d’un rapport des œuvres au monde. De ce point de vue, il n’y aura plus rien d’autre, en guise d’œuvre ou d’histoire, qu’une réparation impossible à faire au sens. C’est une amputation originelle légitimant à elle seule le bavardage incessant autour des images, dont la carrière est un billet d’excuse pour leur faiblesse supposée. C’est également un prototype mélancolique, largement entériné par Pline et son livre XXXV.

Inlassablement copié et recopié, dès le Moyen-Âge, Pline est l’objet de toutes les reformulations théoriques (reformulations largement assistées par la recopie : il semble, à la lecture d’histoires contemporaines de l’art, qu’à la façon de Bowyer on s’en tienne plus volontiers au bégaiement des versions commentées qu’on ne retourne au texte) ; l’histoire de Butades est principielle des théories du dessin telles qu’elles commenceront à s’écrire à la Renaissance, notamment à partir d’Alberti. Elle sert de socle à toutes les séparations ultérieures, autant qu’à la tentative de faire dominer conceptuellement ce qui domine historiquement ; il est alors étrange que la cause fondatrice des arts plastiques s’accomplisse dans ce deuil multiple, celui d’un jeune homme perdu dont la figure s’estompe en ombre, dont l’ombre fugitive est perdue en tant que chose et en tant que surface, pour ne devenir que son contour figuré. Ce contour lui-même subira un dernier traitement dont l’histoire des arts occidentaux ne voudra pas tenir compte, et cet escamotage est le dernier deuil de cette affaire : la glaise (le modelage si cher à Pline) ne saurait être chaînée à une construction progressive de l’image sans ruiner le caractère résolument platonicien des oppositions, sans entamer un mouvement si visiblement désiré d’abstractisation.

Arrêtons-nous un court instant sur le sens de cette abstractisation, par quoi elle semble s’imposer quand rien ne l‘expose. Et voyons ce que Platon vient faire là-dedans.

Il n’y a rien d’évident à ce que le mode du dessin tende plus vers le champ de l’idée que celui de la couleur ou du modelage, même si cette certitude est martelée par Platon ; même si elle est encore si souvent martelée aujourd’hui et sert de prisme, par exemple, pour traiter la question de la couleur dans une bande dessinée ou pour ériger la notion de lisibilité en caractère d’excellence du dessin.

Pour atteindre à cette conception du dessin, il faut déjà avoir commencer par sérier les caractères et les qualités de l’image du côté de la mimèsis et par faire de cette notion, du zèle mis à son service, la jauge de toute image (sa profonde polysémie ouvrant à toutes les torsions théoriques possibles). D’une part, c’est orienter le regard non pas vers l’image mais à travers elle : c’est la juger non pas dans ses caractères propres, ses modes de propagation, d’extension, de production interne, sa visibilité, mais par son objet ; par tout ce qu’elle doit à cet objet. Et c’est l’attirer tout entière du côté du langage : avec le mimétisme, s’accroît la descriptibilité. C’est alors que l’on comprend ceci : l’ekphrasis n’est pas portée vers l’image, elle ne la considère pas, comme on avait pu le croire un instant, mais elle se donne pour en être, au fond, la finalité. Le champion éternel de toute peinture pour un homme de la Renaissance, Apelle, est ce héros de quelques anecdotes incertaines dont les œuvres tiennent en une centaine de lignes descriptives (championnat, donc, de la descriptibilité ; on pourra, fort de ce rapport strictement nécessaire, rencontrer des théories de l’art entières lisiblement construites sur la consultation de vignettes en noir et blanc. D’un point de vue descriptif, en effet, quelle différence ça pourrait bien faire ?). Qui pourrait imaginer alors que l’on tient plus Mantegna en ayant vu une des pauvres écailles survivantes de la fresque degli Eremitani à Padova qu’en lisant d’éventuelles montagnes descriptives de ses œuvres complètes ?

D’autre part, Platon peut attaquer l’image sur le plan de la mimèsis en la plaçant ainsi du côté de la connaissance et de la vérité, comme si c’était son champ, pour mieux la discréditer. Mais ce n’est pas son champ : à ce jeu-là, évidemment, au jeu de la vérité, l’image sera toujours fautive, et il faudra lui bredouiller son mot d’excuse d’être un si pâle reflet de sa cause sensible, de son modèle, une illusion de plus, qui ne trouvera jamais son chemin propre pour aller pratiquer le monde. Par ce glissement sournois de plan, J. Lichtenstein note que Platon évite ainsi de disputer l’image sur celui du plaisir. Mais il s’évite surtout de penser un plan spécifique à la création qui ruinerait la souveraineté de la vérité philosophique comme mode d’examen et de connaissance du monde.

C’est également au nom du caractère supposément charnel, trompeur, insaisissable de la couleur, que Platon lancera sa deuxième opération de déconstruction de l’image, en ouvrant à une fatale séparation conceptuelle entre dessin et couleur. Une vague faveur idéatique sera concédée au dessin en appuyant le caractère putassier de la couleur, subsidiaire pour le sens et seconde pour l’essence. Nous verrons plus loin que cette brèche ouverte dans l’image, entre une bouillie intérieure douteuse et son enveloppe tracée (car le dessin, déjà, est implicitement pensé en contour), ne se refermera plus ; Aristote ne fera rien pour arranger les choses en se rangeant, lui aussi, du côté du dessin, comme si côté, effectivement, il y avait. Dans les deux versions du récit de Butades, celle de Pline et celle de Bowyer, le dessin comme cause et définition formelle fait écho au contour comme figure noématique chez Aristote. De là à les superposer comme étant un seul et même problème, il n’y a qu’un pas...

Pline fait de l’anecdote de Butades la source de la plastique : ceci invite à essayer de comprendre comment elle a pu s’établir, essentiellement, en origine du dessin.

Vasari — au XVIe siècle — ou Le Brun — au XVIIe — établiront pour le dessin, dans leurs académies respectives, une hiérarchie disciplinaire qui — en ouvrant la subordination des arts entre eux à leurs propres plis internes — étend son autorité à leur substance même, les liant alors en une chaîne métamorphique monstrueuse, depuis le dessin ; comme si les figures qui en procèdent étaient soumises, qu‘elles fussent sculpturales, graphiques ou picturales, à un seul et même problème ; ou encore, comme si toutes les disciplines problématisaient de la même manière un rapport spéculatif au monde...

Que le profil rouge de terre cuite de Butades devienne principe historique et théorique du dessin, c’est-à-dire d’un monde de l’image où le champ produit à la fois les conditions visibles de son mode et les références formelles de sa cause, voilà qui nous dit à quel point la rupture supposée entre dessin et couleur est un arrangement théorique et non un donné empirique quelconque…

Soyons butés, et demandons-nous platement, un instant, ceci : « qu’est-ce que le contour d’une sculpture ? » (ou même : un dessin, s’abîmant en bord perdu dans un au-delà imaginaire du livre, pose-t-il le même problème d’exposition et d’interrogation de son champ qu’un dessin arrêté par sa case ?)

Pour dégager la sculpture de son espace, on produit soi-même un arrachement spirituel d’arrière-monde, car rien dans ses propriétés physiques ne l’exclut du monde où elle se manifeste ; il faut donc un mouvement personnel d’abstraction continue pour lui supposer un contour, ou plus exactement, le mouvement de pensée appelé « contour » est précisément ce qui produit le champ spécifique d’apparition de la sculpture. En elle, la forme qu’elle produit et la matière qu’elle est apparaissent indistinctement. Le contour est la condition expérimentale d’un double mouvement, celui qui embrasse la sculpture dans la conscience du monde des choses et l’y distingue, et celui qui l’y arrache pour l’attribuer à sa sphère, sans gravité ni fond, d’œuvre d’art comme de production matérielle spécifique. Il nous faut imaginer une matiération intellectuelle — lui inventer au passage une durée propre, quelque chose comme la persistance d’une idée soumise, autrement, à la pulvérulence de l’expérience sensible — pour distinguer, comme spécifique à un cadre d’apparition et à une présence effectuée, une matière que tout rattache aux autres matières. La question du contour est, dans ce cas, très précisément, platoniciennement réglée, c’est-à-dire qu’elle invite à une superposition entre les caractères de la forme et la tenue de l’idée, dans le même mouvement, disons, pour emprunter le vocabulaire de l’adversaire, d’être et de pensée. Tout ceci n’aurait sans doute aucun intérêt pour nous si, de façon finalement assez comique, la sculpture ne devenait, au fond, dans la théorie formelle idéale, le seul dessin qui soit.

Revenons à notre couple d’opposition théorique contour et matière, et à son rejeton artisanal dessin et couleur. Commençons par une petite histoire.

Deuxième creuset mythique

Parmi les critères établissant pour Xénocrate l’excellence d’un artiste, on trouvait la notion d’acribeia, qui est au cœur d’un autre récit du livre XXXV de Pline, au chapitre XXXVI, 19-21 : ce terme (qu’on traduirait par exactitude, précision) doit nous dire quelque chose du dessin lui-même, plus encore que du tribut à payer à la mimèsis (celle-ci, au service de laquelle se tendra toute la puissance et toute l’intention créatrice des œuvres plastiques à partir de Lysistrate si on en croit Pline, est visée également par trois autres critères, qui sont : la symmetria — équilibre et harmonie des rapports constructifs, des lignes de force de l’image —, le rythmos — l’aptitude à saisir le vif et le mouvement par les effets du pinceau — et la phantasia — mouvement propre à un rapport qu’on pourrait dire imaginatif au monde, qui établit le pont cognitif entre l’expérience sensible et le donné intelligible chez Aristote).

Un dessin précis, ce n’est pas tout à fait le même problème qu’une image précise. Parmi les anecdotes rapportées par Pline, celle-ci est de loin la plus contournée et improbable ; elle a le tour échevelé des histoires de Toto et exige d’étranges va-et-vient des personnages pour atteindre sa morale. Raison, sans doute, pour laquelle Pline redouble d’efforts afin que nous la tenions pour vraie et ponctue ainsi : « J’entends dire [que l’œuvre] a péri dans le dernier incendie qui consuma le palais de César sur le mont Palatin. Je me suis arrêté jadis devant ce tableau, ne contenant rien dans son vaste contour que des lignes qui échappaient à la vue, paraissant comme vide au milieu de plusieurs excellents ouvrages, mais attirant les regards par cela même, et plus renommé que tout autre morceau ». Malheureux incendie du mont Palatin qui interdit à jamais cette curiosité aux yeux de ses lecteurs…

À l’époque de notre récit, Apelle ne connaissait encore Protogène que de réputation. De passage à Rhodes, il n’allait pas manquer de rendre visite à ce peintre très réputé (je ne vais pas vous parler plus avant de la place de la peinture dans la Grèce antique, ni de celle d’Apelle. Si ces quelques dérives autour du dessin se complètent un jour d’un chapitre consacré à l’ekphrasis, alors je ne manquerai pas d’y revenir. Gardez juste en mémoire qu’Apelle fut tenu — et ceci jusqu’aux étranges recompositions pompières de Alma-Tadema au XIXe — pour le plus important des artistes dans un domaine considéré à Athènes comme le plus important des arts. Il constitue, dit-on, le paradigme du peintre. Cette renommée établira une grande partie des lignes constructives de toute théorie de l’art, de toute méthode, de toute perspective artistique, pendant très longtemps. Elle produira le plus puissant modèle de ce que doit être et faire un peintre à partir du Moyen-Âge, modèle d’autant plus indestructible que plus personne ne connaît la moindre de ses peintures. Comment abattre un dragon ?).

Parvenu à l’atelier de Protogène, Apelle ne l’y trouve pas. Il s’approche d’un grand tableau vierge, préparé pour être peint. Arrêté par une vieille femme qui lui demande quel est son nom, il s’empare d’un pinceau, le plonge dans la couleur, et répond, en traçant une vive ligne très fine sur le tableau et en la lui désignant : « Le voici. » Elle ne le traite pas d’analphabète ni de malpoli, ne lui propose pas d’attendre au salon, ne le chasse pas non plus à coups de poterie, n’appelle pas un aliéniste, et retourne briquer ses rythons. Quand Protogène revient du bistrot, il ne s’énerve pas, n’efface pas la saloperie gribouillée sur son tableau mais, d’une autre couleur, refend la ligne tracée par Apelle. Il sort aussitôt, content de lui, en disant à la vieille que si Apelle — qu’il a reconnu instantanément à l’acribeia — revient, elle n’aura qu’à lui dire, en lui montrant la ligne, qu’il tient là celui qu’il cherchait. Elle n’a pas le temps de lui dire qu’il y a peut-être plus simple, que tout ça est quand même assez confus, le voilà déjà parti loin loin loin côté cour tracer d’autres lignes sur les murs de Rhodes. Peu après, Apelle revient côté jardin, et tel Robin des bois refendant une flèche de la sienne, il fait de ces deux lignes gainées le cours d’un minuscule ruisseau de couleur saisi entre elles. Protogène, en rentrant, se sentira terrassé par le talent d’Apelle et courra partout dans le port de Rhodes à sa recherche.

Pourquoi diable tant d’insistance, à travers cette anecdote, à faire valoir la puissance du dessin dans sa possible disparition même ? De quoi est-ce exemplaire ? Quel étrange tour de force est censé représenter, pour tous ceux qui tireront du concours de Protogène et d’Apelle un possible modèle théorique, l’abolition pensée comme parachèvement d’une force singulière, comme exemple de sa supériorité ? C‘est qu’apparaît, à travers le maintien de la catégorie du contour comme définitionnelle du dessin, toute la faiblesse de la séparation arbitraire entre fond et forme, couleur et contour, idée et matière. Le dessin, loin de n’être que cette formalisation idéelle du contour, ressortit lui aussi au domaine de la matière ; grain, densité, mouvement, il ne devient sans épaisseur qu’à trahir la faiblesse de notre propre acuité et non sa propre dématérialisation supposée. Il n’y a pas d’autre limite à sa persistance ou à sa pulvérisation métaphysique que la bonne vue ou la myopie de Protogène. Le problème qu’il pose au code, évidemment, c’est qu’il liquide sans cesse la subordination à l’idée à laquelle on voudrait bien l’arrimer, en exhibant ses moyens — saisis par la matière même qu’ils travaillent —, en imposant sa condition tenace, en s’octroyant le luxe d’une double présence métaphysique : car, toujours, sans rien abandonner de la forme qu’il manifeste, il se manifeste lui-même obstinément.

Alors peuvent s’écrire quelques histoires dans lesquelles, au moins, il se fait tout petit.

On peut également considérer l’anecdote de Pline dans le prisme factuel et historique qu’elle offre, et noter que le dessin y ressortit, sans autre question, au domaine de la couleur ; une anecdote de dessin est une anecdote de couleur. Ce n’est encore tenu, fragilement, qu’au verbe tracer pour composer quelque chose comme une pensée propre de dessiner, mais disons que c’est le début de quelque chose. Quelque chose d’inexploité historiquement dans ce récit.

Voilà qui n’est pas sans importance pour l’épistémologie de notre discipline, la bande dessinée, pour la reproduction de laquelle on pense et trace historiquement le noir dans un plan séparé. Techniquement, c’est la façon dont on a pris l’habitude de liquider la question de la couleur (comme on a pris l’habitude de liquider la question de l’intellect par la surface de vente). Pourtant, nous avons simplement rhabillé d’une raison technicienne des principes moraux qui, jusqu’ici, étaient habillés d’une raison métaphysicienne ; et c’est bien par une incapacité à sortir d’une dette envers l’histoire de l’art — du moins à s’arracher à l’idée qu’il s’y loge une forme légitimante qui se faufilerait jusqu’à notre discipline depuis la stoa — que nous nous débattons encore, empêtrés dans les filets de vieilles métaphysiques sans rien en supposer.

Ce n’est pas indifférent qu’en la couleur, sans rien perdre de leur nature dessinée, les lignes d’Apelle et de Protogène trouvent une présence distinctive tout en s’y liant, s’imprimant dans le lit qu’elles font l’une à l’autre : dans ces nuances, observons que la notion de contour est ici aposteriorique, chaque sillon nouveau marquant sa victoire en renvoyant au contour — à son propre fourreau — le sillon précédent.

Que le dessin ne se perde pas en tant que dessin dans la couleur, cela fait doublement vérité pour les Grecs : d’une part parce que le noir pour Aristote — comme pour tout peintre — est non seulement une couleur tout comme le blanc, mais que de ces deux pôles, de leur combinaison, du mélange des particules de noir et de blanc, naissent toutes les autres couleurs (cf. De sensu) ; et d’autre part en tant que le dessin grec s’effectue dans toutes les gammes — n’en déplaise à Pline — de la terre, de l’ocre, du bleu, des sépias. Ces gammes resteront familières jusqu’aux poussinistes dans leurs propres études, en pleine querelle des coloris. Il n’y a pire aveugle...

En tant que tel, le dessin subit les effets de la lumière, s’abîme dans la pénombre, il se dissémine dans l’éclat des lumières aveuglantes, comme les couleurs d’Aristote qui, pour accidentelles qu’elles soient, ont tout cadre de vérité dans l’expérience sensible : car la couleur, c’est tout le visible.

La question du contour ne vise pas qu’à isoler, à tenir un instant dans l’objectif de la raison un objet pour la connaissance, mais aussi à dégager une forme de son fond. De ce point de vue, le contour agit un instant avec la même violence de dégagement pour les deux champs plastique et métaphysique, et on pourrait le croire (si nous ne subodorions déjà que c’est tout le contraire qui se joue par lui, à savoir une liaison) propulsé très également hors de l’un et de l’autre ; c’est le dessin tout entier qui semble être pensé comme dégagé. Pourquoi ? Parce que c’est le contour, en tant qu’il est lui-même quelque chose, en tant qu’il accède à une matérialité, qui pose un nouveau problème : tout ce qui se pense avec lui en tant que saisie l’établit alors comme s’il n’avait lui-même pas de propriété, pas de position propre, pas d’attribution. Surtout : de quel espace séparé la lisière tient-elle sa matière, avec quoi la partage-t-elle ? Ne faut-il pas la dégager elle, complètement ? « Qu’est-ce que le contour » signifie : « À quoi appartient-il ? » Et aussi : s’il s’excède, s’il gagne du terrain sur la surface forclose (car le dessin est indocile à la notion de contour), qu’étend-il en elle de ses propriétés ? Hérite-t-il des propriétés de la forme qu’il cèle, se perd-il complètement ? La transforme-t-il en réseau de sillons dématérialisés ?

Que fait le dessin qui dessine ? Il apparaît.

Le poser un instant dans sa suspension ontologique : c’est sa disparition qu’implique l’acribeia, c’est elle que propose sous une forme édifiante le duel entre Protogène et Apelle.

Il ne faut pas craindre de poser ces questions dans toute leur profonde apparente idiotie. D’une part parce que, si une question en est vraiment une, si elle ne feint pas d’être posée, alors aucune question n’est idiote. D’autre part parce qu’en matière de théorie de l’art, la bonne réponse n’est jamais celle qui se présente avec évidence devant vos yeux. Rien n’est moins évident qu’une raison plastique, précisément parce que le regard est précédé d’une morale du regard, qui s’établit sur la certitude que rien ne saurait lui faire obstacle et qui suppose pour lui un état de nature — comme si cette nature n’était pas, précisément, une morale.

Les nécessités théoriques rendent aveugle à la polyphonie prospective de leurs objets, à l’éventail spéculatif qu’on leur doit (or regarder exige qu’on se jette en avant, qu’on abandonne son socle). Il faut admettre qu’elles rendent aveugle, même, à notre propre pratique : accepter l’idée que la merveilleuse machine théorico-plastique qu’est La mort de Caton d’Utique, qui établit la couleur en maître de cérémonie d’une organisation et d’une raison picturale, sans lesquelles le dessin (au sens où l’entend son auteur) reste muet et impuissant à quitter l’anecdote, est un tableau du chef de file de l’Académie, défenseur ardent du dessin contre la couleur, Charles Le Brun.

Alors quoi ? Il n’y aura eu personne pour voir ? Durant tous ces siècles, quelque chose du discours l’aura à chaque instant emporté sur la possibilité, pour le regard, d’extirper le dessin de ce ruban métaphysique fermé ?

Bien sûr que non. Sont bien apparues des typologies ; des propriétés distinctes du dessin se sont dégagées, affinées, un vocabulaire s’est imposé, étendu, précisé. Mais ne contournait-il pas le problème en redistribuant dans des acceptions différentes — en localisant dans d’autres sphères de l’entendement des propriétés du dessin — ce qui devait être pensé comme les faisceaux constitutifs d’un même mouvement ? Et le principe même de ce mouvement n’était-il pas l’excès des catégories techniques et métaphysiques que, contre lui-même, il servait à établir et figer ?

Observons maintenant la distinction opérée par Alberti entre circonscrizione et disegno, et sa longue fortune théorique :

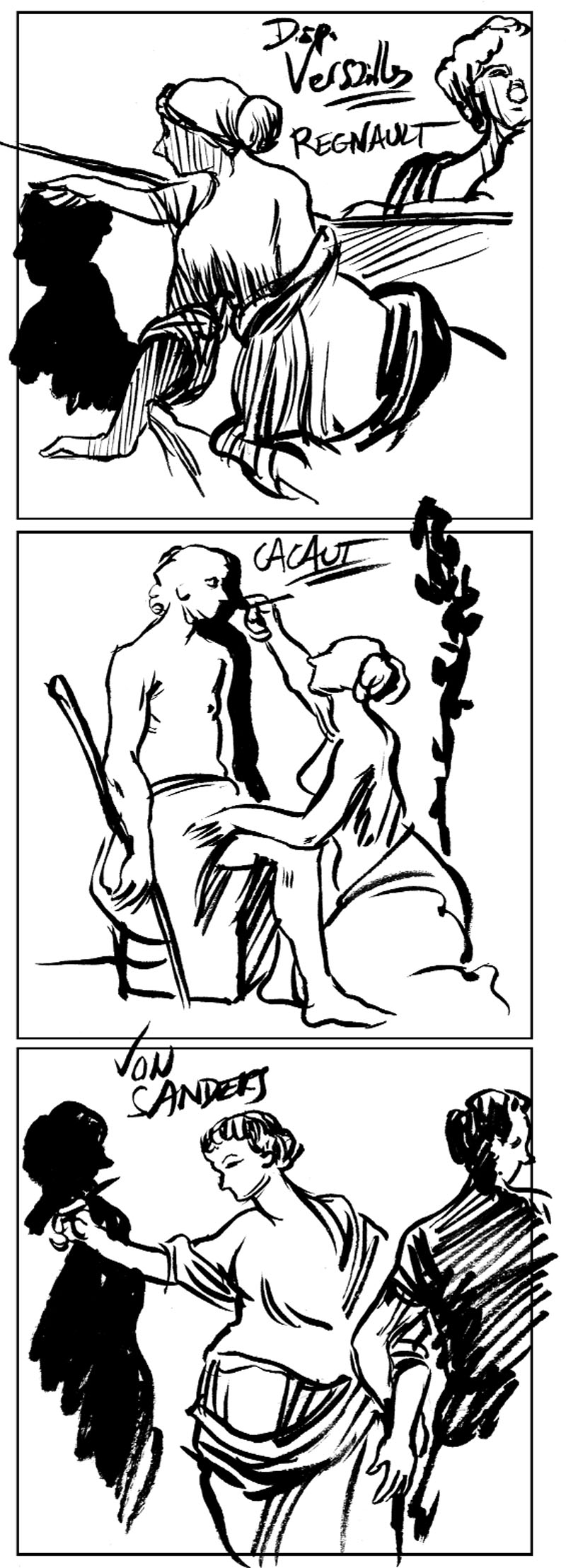

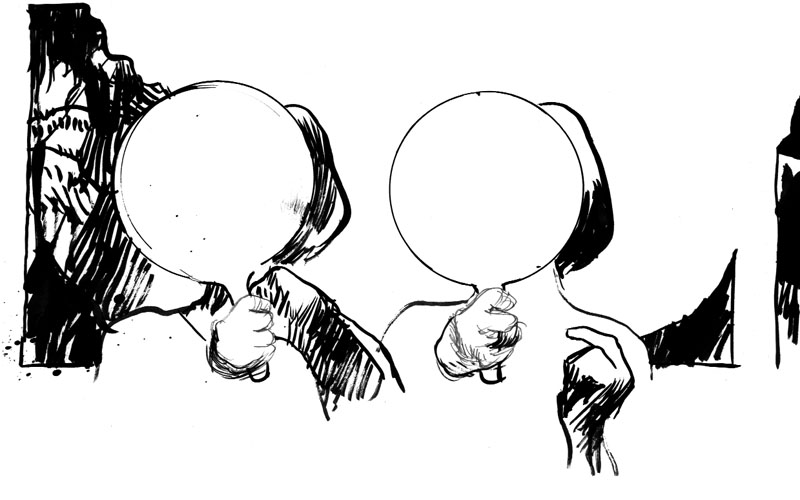

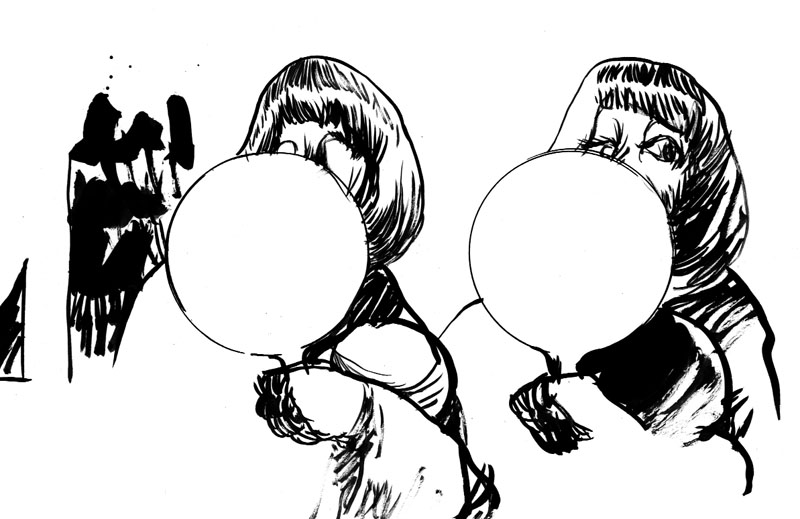

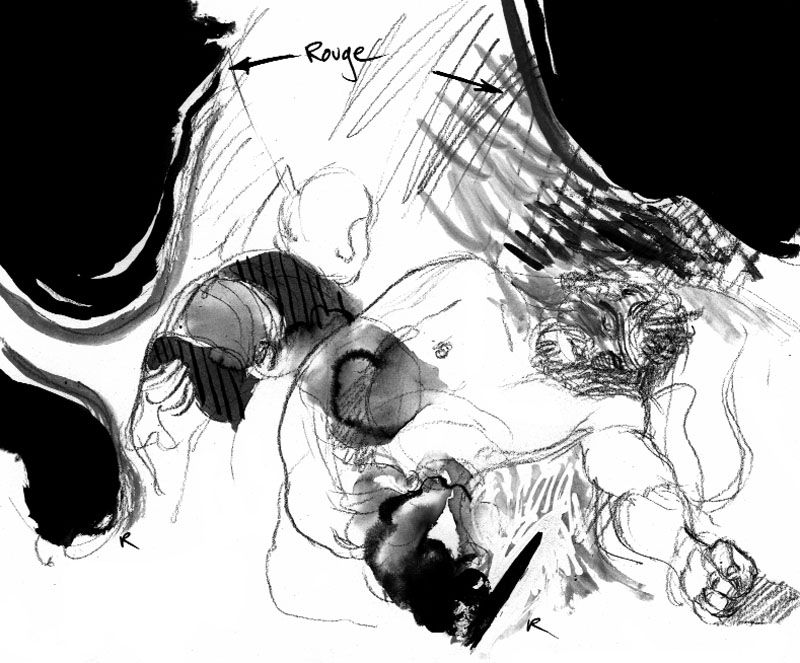

Les illustrations de cet article sont de J.-M. Bertoyas (Le Flon), Raquel Roque Gameiro (Illustração n°1) & L.L. de Mars (Hapax)

François Henninger - page 8 du Château Maudit, Jean-Michel Charlier et Eddy Paape, Dupuis, 1953