LES YEUX À FOND DE TROU (II),

à propos du travail de Massimo Mattioli

par Aurélien LEIF

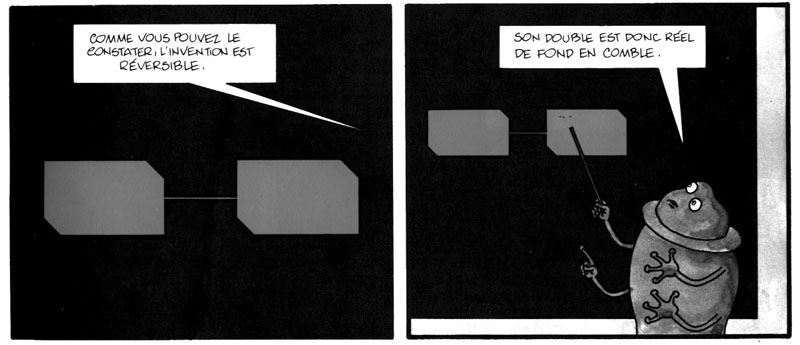

« Partons ! On a rendez-vous avec un orage... » Les vérités ont toujours l’air un peu débiles. C’est qu’elles doivent prendre la figure de leur légèreté, plutôt que le corps faux de leur gravité. Situer ses planches dans une narrativité S.F. ou dans un delirium delineens permet à Mattioli de dissoudre la question suivante : les rectangles qui parlent sont-ils un minimalisme de la figure, ou bien sont-ils la BD même ? Le cadre noirci qui beugle dans « Pourquoi m’aimes-tu ? » (Joe Galaxy & Cosmic Stories, Ædena, 1987) est à la fois le corps extra-réel d’un personnage fin saoul, et le cadre impersonnel de sa possibilité, le voile opacifié tendu depuis la case sur sa figure. Dans ces planches géométrisées, Mattioli fait jouer chaque fois, après l’avoir ruiné, un deuxième niveau de lecture qui est précisément celui du figuré, et ce quand bien même on ne sort pas figuralement du littéral : le regard se convoque lui-même depuis toute l’immanence allégorique dont l’humour est porteur, et se fait jouer à deux niveaux, comme un double ludion dans un même tube de verre.

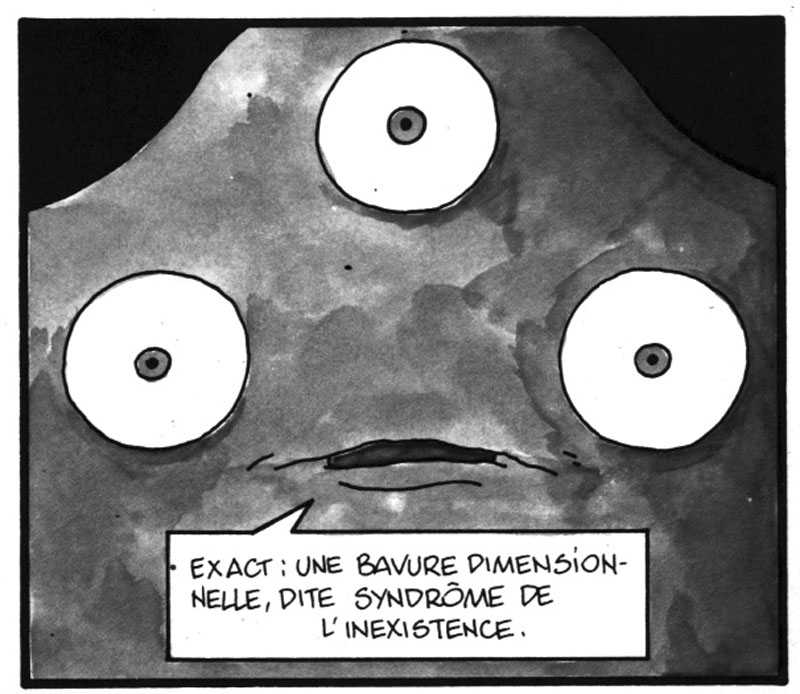

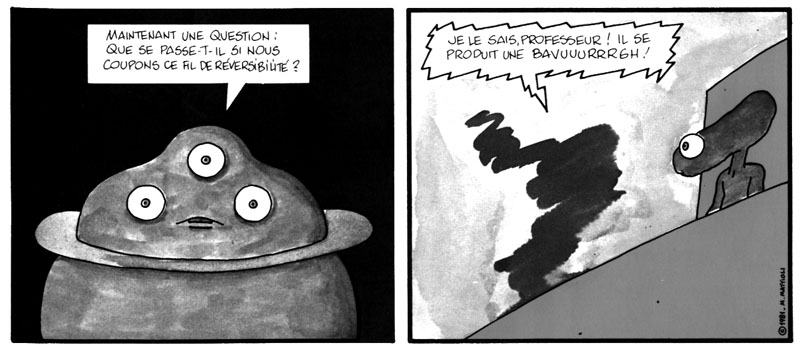

Et c’est ainsi qu’aux pages 33-34 de Joe Galaxy, via un extraterrestre vert à quatre bras et trois yeux qui professe dans un amphi bondé d‘aliens bleu képi aux crânes ovoïdes et aux yeux en globules, Mattioli met en abyme un dispositif de fictionnalisation dont il fait malicieusement une sorte de fable bifide permettant d’accéder à l’unité de cette schize-là : on peut y voir sur tableau noir deux parallélépipèdes rouges représentant respectivement la Terre — le réel — et les régions du « nonsens » (sic), reliées entre elles par un trait dit de réversibilité ; que se passe-t-il si la réversibilité du non-sens et du réel se focalise et s’incarne dans un objet secret situé dans le réel lui-même (1) ? Que se passe-t-il si le rapport entre le réel et le non-sens ne se fait plus depuis leurs marges externes mais du sein du réel où s’incarne leur rapport, toujours externe mais intériorisé ? Il se produit alors qu’il n’y a pas plus réel que le point par lequel le non-sens s’insinue dans le réel — qu’il n’y a pas plus réel qu’un grand bordel perçant la finitude depuis son giron même. Étrange incarnation, étrange insurrection d’un prophète du non-sens prenant corps au milieu des lois : par où le réel s’excepte et passe tout de son non-sens a lieu le plus grand réel. Cette dialectique aux airs fantasques que Mattioli fait jouer n’a rien d’abstrait, bien au contraire, elle est concrète comme une angoisse : c’est la description même de la BD en train de se faire, c’est ce syndrome d’inexistence qui est le prodrome de l’invention (2), quand l’impensable entre en figure et fait trou du réel.

À nouveau, Mattioli en passe par une fictionnalisation pour décrire au plus proche la BD dans son fonctionnement, la BD en situation plutôt que ses conditions, comme si redoubler le geste en exhibant son seul dépôt était l’unique moyen de le faire apparaître sans décrire ni conter ; cet objet mystérieux évoqué par ces pages et qui « contient un secret terrifiant », c’est la BD elle-même, qui comme sujet du monde incarne la réversibilité du non-sens et du réel ; c’est l’indistinction des régimes expressifs qui fait sens de la page depuis la hampe d’un B jusqu’à une tache d’un feutre : syntagme et brèche (3). Qu’inaugure-t-elle alors, cette BD faite passage ? Le lieu où le réel se troue intensivement sur son revers absurde, une vaste déterritorialisation des statuts et du sens, la grand-messe du bordel.

Car la BD chez Mattioli, et plus largement, fonctionne comme décodage d’attribution. Le cadre n’est plus cadre mais devient personnage ; le phylactère d’une fleur hurlant « Au secours ! » se révèle aussi matériel que ses pétales, fait le tour du monde et lui revient en pleine corolle comme un coup de poing flottant ; un échiquier se fait page vignettée où tous les personnages sont pions ; un griffonnage soudain hors de contrôle se met à métastaser : chien, musique, drapeau, tank et bulles absurdes, qui sont autant des signes que des objets réels (4). Tout est littéral, et tout s’affecte de tout.

C’est cette non-attribution de valeurs catégorielles qui fait précisément ce bazar unanime à foutre la page en vrac. Mattioli ne cesse de redoubler sa pratique de la BD, moins par sa mise en abyme formelle que par celle de son fonctionnement. Son axe est simple : la BD est sa propre science-fiction. Car ce monde science-fictif, ce monde de magie burlesque, s’il apparaît d’abord comme une permissivité narrative du désaxe figural, semble en fait à comprendre comme un espace graphique plutôt que comme espace narratif, ou figuratif.

Les bons lecteurs se foutent des bonnes histoires, et les bons spectateurs n’ont que faire de la représentation. Ce sont les forces qu’un monde s’inflige qui font le fond de toute fiction — et il n’y a rien là-dedans d’un spectacle ou d’une histoire. Mattioli dessine une action qui n’arrive à personne, si ce n’est au monde-page, et à l’espace-figure. Chez lui, il n’y a ni fond ni profondeur, il y a des plats amoncelés ; et c’est alors toujours dans le plus grand n’importe quoi et un rire de non-sens que s’inaugure, à fond de trou, toute dimension +1 ou tout espace -1. C’est comme si Mattioli nous proposait une génétique de l’espace, mais rédigée en braille par un géomètre fou qui en déposerait le suc dans le Testament du Grand Bordel.

« C’était un concept entièrement nouveau que de chuter. Celui de vertige. » Il n’y a rien de plus bœuf qu’une œuvre feignant de découvrir les conditions formelles de sa production ; par un petit coup d’analogie fractale, elle devient l’exposition de sa conditionnalité dans un geste circulaire et vain d’auto-déglutition, de narration à la puissance zéro.

C’est à la fin des années 60 et au début des années 70 que la question de la réflexivité des œuvres se rêve la plus actuelle de toutes, et qu’on assiste au grand jeu formaliste du strip-tease spéculaire qui consiste pour les œuvres à exhiber leur peau, tout en se montrant dans le tain leurs viscères et leurs rouages. Quand l’art devient sa simple conscience — quand chaque auteur est un Hegel de poche.

Rien d’étonnant à ce que, dans les mêmes temps, Mattioli retrouve pour son compte cette même question et, au lieu d’inventer un genre nouveau qui soit l’essoufflement de tous les genres, la dessine plutôt qu’il ne la dissout, l’ouvre encore un peu plus à ses possibles de fond : M le magicien transforme d’un coup la page en champ de jeu guerrier, en casse figurative, et met sur leur revers tous les champs de la BD dont les usages graphiques ont déjà été réifiés sous forme de signifiants.

Mattioli comprend que la question du champ d’effectuation pratique de la BD peut se poser sans en passer par un recodage mais en inventant, plutôt, une toute nouvelle économie. Son Grand Bordel implique en profondeur une certaine conception de l’espace plutôt qu’une réorganisation des codes. Jouer sur les codes n’est jamais qu’un léger cynisme hérité des codes mêmes — il n’y a code que parce que leur jeu les présuppose, il y a toujours un surcode implicite qui rend les codes intrinsèquement différentiels et faussement transgressifs de leur propre fonction ; arguer encore d’une simple dérivation de leur valeur d’usage comme prétexte à poïese, c’est la soumission pop au jeu de bonneteau postmoderne, le vieux jeu à somme nulle des pratiques exténuées : le stratagème n’est rien d’autre qu’un historicisme du genre. Mattioli pour sa part ne joue ni sur les codes ni sur le réflexif. Sa technique de composition repose plutôt sur trois procédés essentiels : le va-et-vient fractal entre niveaux d’expression, une mise en abyme fonctionnant en deux sens (montant vers le micro et plongeant dans le macro), et impliquant des effets de sens toujours plurivoques (ce qui arrive à la page arrive aussi au personnage, ce qui arrive à la BD arrive dans son dessin et rejaillit sur ses bulles).

Dans M le magicien, Mattioli joue toujours à un jeu borgésien d’aller-retour fractal, entre la présence d’un Mattioli-dessinateur qui n’est qu’involution de dessin et pur effet de monde sécrété par la page, et M, sorte de ludion démiurge qui à la fois intègre aux pages le pouvoir d’un scénariste diffus et définit la page par la finitude même de ce pouvoir. La seule différence entre les deux réside dans leur potentiel d’action : M, c’est toujours la magie dans le cadre, qui intervient seulement dans l’économie figurale déjà mise en place, tandis que le Mattioli qui s’y produit est un Deus in Machina qui intervient depuis le hors-cadre de la page. Les deux s’affrontent, un Mattioli de signature et un M de baguette, quand ce dernier shoote la signature de l’auteur au bas d’une case, mais qu’un dessin de plume jaillissant dans un coin vient lui remettre sur le groin le même paraphe vengeur, ou lorsque Mattioli dessine une plume en train de dessiner M, tachant le papier par accident et devenant main rageuse froissant toute la vignette comme une page ratée : M est une créature, mais Mattioli aussi, qui n’est plus que le nom d’un effet de page (M le magicien porte d’ailleurs M.M. pour nom d’auteur). Mattioli est plus finaud que les structuralistes : quand Barthes et son époque tentent de dissoudre l’auctorialité dans un structuralisme diffus ou un plan de production plus vaste et transversal pour mieux faire du sujet un simple opérateur, Mattioli, lui, propose pratiquement qu’un auteur est un effet de monde (5). Mattioli ne dessine pas, il n’y a pas de Mattioli, il n’y a qu’un auteur-effet qui n’est lui-même qu’une expression spatiale. On est toujours embarrassé d’une abstraction trop forte quand on cherche à voir un espace — mais c’est parce qu’on désire le voir objet, ou bien coordonnées d’objet. Un espace ne se montre jamais que comme processus, car il est avant tout le schème d’un certain possible. L’espace d’un graphe est comme la fovéa, c’est l’invisible qui rend voyant, et si l’œil ne se regarde pas voir, il n’a plus qu’à se plier, dans son fond, dans sa tache, dans son extrudé blanc pour sentir son regard. Ainsi Mattioli, pour réellement montrer l’espace graphique de la BD, pour l’exhiber comme tel, ne cesse de dessiner ses processus et sa ductilité d’effets ; il ne décline rien mais traduit les faillites d’un espace en tant que tel. Et cet espace, que fait-il donc ? Il se troue en grand angle.

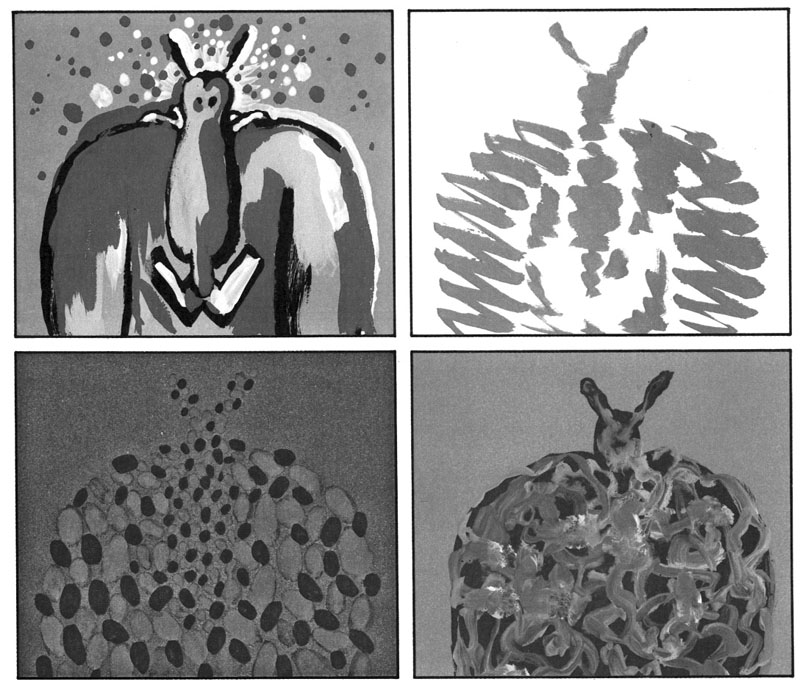

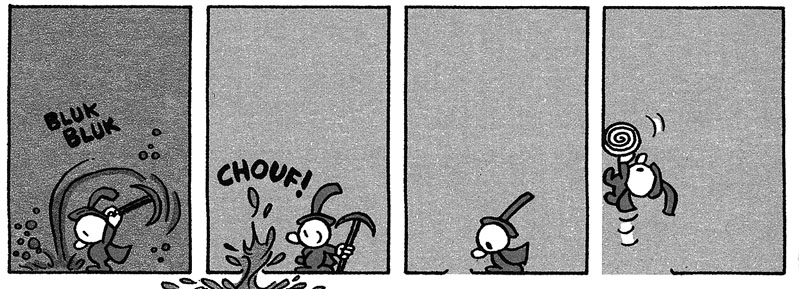

« Tiens ! Tiens ! Un crétin est tombé dans un trou !... » Il n’y a rien de plus plat que chercher des explications littérales à des faits littéraux. C’est pourtant le principe de l’herméneutique qui, sous couvert d’aller traquer le figuré dans le creux du littéral, en reste à la seule lettre d’un matériau dont elle éprouve les conséquences mais ignore tout des effets aberrants, et qu’elle compense alors en sens comme on rembourre une oie. L’herméneutique fonctionne par axes quand la pensée fonctionne par trous. Élargir les effets de sens produits par Mattioli à la transversalité pratique de la BD en général suppose alors d’y voir une véritable remontée génétique vers sa propre possibilité plutôt que la généralisation d’un crible interprétatif. La triple technique de composition de Mattioli repose précisément sur le trou. Dans « Love » (B Stories, L‘Association, 2008), Mattioli fait trois trous, chaque fois que l’espace acquiert une nouvelle dimension, chaque fois que l’espace change de monde, lorsqu’Arthur le triangle, sur fond d’astres et de nuit, se trouve perdu dans l’entre-deux sans forme de ces espaces et mondes (6). Le trou chez Mattioli est comme le néant de Hegel qui se révèle tout l’être, il n’a aucune dimension et en même temps il les a toutes, c’est une mue de monde qui en annonce la parousie ou bien la destruction : quand un « coup de musique concentré » est tiré dans la page comme un zigzag laser, la ville s’effondre, la catastrophe s’épand, et quelques cases plus loin explose une sorte de soleil noir ennoyant son fond blanc et ouvrant large « un gouffre pandimensionnel qui provoqua le Big Bang n°2 ».

Tout se passe comme si sous les espaces variés déployés sur la page se trouvait un espace plus profond, un espace graphique séminal capable d’assurer le passage de l’un à l’autre en perforant lui-même sa trame. Le monde se retourne et naît, au revers du trou qui l’intronise. Mattioli dessine des trous d’espace inchoatifs qui semblent chez lui la matrice de la BD, soit métaphoriquement comme dans « Love », soit figurativement — c’est-à-dire dans l’humour — dans M le magicien : sur fond vert perroquet, un petit M en cape et haut-de-forme orange, gueule en œuf blanche et pleine, prolongée comme un huit d’une seconde boucle en truffe, profil en pente comme le symbole tordu de l’infini où ne perce que l’ovale noir d’un œil, se penche sur un second ovale plaqué au sol et y faisant un deuxième œil agrandi et béant, auquel il demande « TROU ? » — et l’ovale de répondre : « OUI (8)». C’est de ce trou que sourd, comme un absurde fiat ironique et mineur, le premier phylactère sans langue, sans parlant et sans fond, qui fait du commencement de la BD l’émanation d’un espace qui semble fuir de lui-même. Si la BD a rang aux singularités, c’est qu’elle inaugure pratiquement ce type d’espace, qui n’est en rien textuel ou pictural, mais ressortit avant tout à la possibilité d’un surgissement ex nihilo d’éléments hors de toute appartenance catégorique.

Un espace troué est un espace de bereshit mineur, lorsque n’importe quoi peut sourdre dans n’importe quel ordre et n’importe quel sens. Avant de faire la page, il faut faire trou. Mais tantôt le trou est réel et fait chuter une bande plus bas dans les replis de la BD, tantôt il n’est que le trompe-l’œil d’une tache d’encre sur laquelle M marche à l’aise, qu’il soulève, jette derrière lui, ou déforme et étire pour s’en faire un hamac tendu entre deux fleurs. Un concept d’espace qui ferait droit aux pratiques concrètes de la BD implique d’être aussi neuf que l’est pour le regard cette pratique même. Et si le concept fonctionne, si la pratique le dicte, alors il pourrait bien venir compléter ceux qui, déjà en état de marche, manquaient à la BD et la manquaient tout court.

Il ne faudrait pas croire que l’espace troué est cet a priori déjà donné du dessin, c’est une précellence à produire par la page : il y a BD quand il y a création d’un certain trou par lequel fuient tous les statuts mais par où montent d’un bloc les figures et les mots, entrechoqués les uns aux autres dans leur marge de sens même. Que veut dire un espace troué, et en quoi cette conception de l’espace peut aider à penser la singularité de la BD ?

C’est premièrement un espace de sens asignifiant. La raison pour laquelle la BD ne peut être abordée selon des régimes sémiotiques empruntés à la linguistique, ou ressortissant à l’analyse picturale, est moins la spécificité d’un régime signifiant qui lui serait propre et qui jouerait encore système contre système, que sa capacité fondamentale à décoder les signes et les graphes pour les faire jouer hors de toute assignation a priori.

Théoriser la BD selon un paradigme de signifiance qui serait l’équivalent, dans son ordre, des couples sème/phrase ou graphème/image nous condamnerait à hybrider la linguistique et l’iconographie ou à abâtardir l’une d’entre elles, pour en plaquer le modèle nu sur la BD ; entériner, en tout cas, l’idée selon laquelle la BD aurait primo un régime de signifiance propre, et qu’il serait, secundo, substantiellement homologue à celui du texte ou de la peinture, à savoir, celui d’un signifiant type rapporté à son système.

La vraie singularité de la BD n’est pas dans la particularité d’une signifiance qui serait tributaire, dans son concept même, des modèles de la linguistique et de l’iconographie, mais plutôt dans l’unicité de son fonctionnement procédant par décodage et compénétration ; le signe n’y est jamais rapporté à un système qui le précède, qu’il soit textuel ou iconique. C’est moins des sèmes et graphèmes tout faits et moins leur indétermination connue qui viennent y produire le sens, que l’inconnu de leur détermination qui le génère par compénétration.

Dans M le magicien, le motif récurrent de la tête des fleurs ou des champignons demeure tel quel et littéral au fil des pages, mais constitue un signe à multiples facettes qui adopte une indéfinité de sens en fonction d’usages variables (chapeau, visage, réserve de sang, hélice, coussin, massue, plongeoir, jet d’eau, parapluie, ballon et toit ouvrant). Dans une planche, une tête de champignon joue précisément comme signe vide opérant dans la page des interversions de crânes et des greffes de motifs : subitement emportée par le vent, elle gobe à son tour la tête d’un caméléon, happe celle de M, puis les caboches comme un tiercé perdant se redistribuent dans le mauvais ordre, et en bout de bande chaque personnage se retrouve avec la tête d’un autre fichée au cou de son corps décapité : circulation d’un signe vide, qui fonctionne comme opérateur de sens transvaluant les motifs.

Un espace troué est deuxièmement un espace de translittéralisation, qui est l’opposé d’un espace de translittération : dans le premier cas, il s’agit de porter d’un même tenant le graphe et le gramme vers un niveau d’expression non référencé et non indexé sur une axiomatique de production du sens. Dans le second cas, il s’agit de rapporter le signe d’un système à un nouveau système de signe selon une loi analogique. Translittérer, c’est toujours la défaite des singularités, lorsqu’on pense à grands coups de points clairs et distincts, traductibles à l’envi. La translittéralisation serait plutôt, pour la BD, la possibilité pour le dessin d’une équation quasi parménidienne, dans laquelle il n’est que ce qu’il est en tant qu’il s’ouvre à tout effet possible de sens et d’usage : c’est un espace qui ouvre le dessin sur deux pôles et le fait penduler entre connotation d’usage et dénotation abstraite.

C’était chez Mattioli ce rectangle parlant de Joe Galaxy dont la platitude même, doublée par l’infrangible et bête égalité rectangle=rectangle, s’ouvrait de ce fait à l’extériorité de mille investissements de lecture le déplaçant dans la structure même du sens (la vignette parle, ou le cadre, ou le motif, ou le voilement de la figure).

Compte tenu de son caractère asignifiant et littéral, l’espace troué est, troisièmement, un espace d’emblée plurivoque : les signes y embrassent une multiplicité de « contenus » situés à plusieurs niveaux d’expression, et passent d’une dénotation l’autre. Dans le Carpets’ Bazaar de Van et Mutterer (Futuropolis, 1983, p. 13), un sexe de femme dessiné en gros plan devient subitement une ligne abstraite qui ne fonctionne plus seulement comme représentation mais comme allégorie larvée d’une recherche quasi mystique, celle de l’image unique, et le long signe-sexe de résonner alors sur deux plans divergents, comme une faille double ouverte en un seul trait, comme si la page se fissurait sur l’impossible de l’image.

Cela implique quatrièmement qu’un espace troué est un espace contra-performatif, c’est-à-dire dans lequel il n’y a aucun rapport d’effectuation, d’instanciation, de traduction ou de causation entre le texte et l’image : aucun d’entre eux n’est l’informant de l’autre, ni primat ni surplomb. Il suffit de penser, chez Mattioli, aux vignettes de « Love » censées montrer un espace tridimensionnel mais qui exhibent seulement des motifs de tapisserie florale, ou bien, tout simplement, à cet écart entre le dessin géométrique comme tiré à l’équerre et la fiction quasi psychédélique, bordélique et absurde, qui vient la percuter.

L’espace troué constitue, cinquièmement, un espace de narrativité sans narration : la narration est toujours indexée linéairement au quelconque d’une entité (personnage, objet, ville) et ne constitue jamais que le niveau liminaire du fait devenu récit, tandis que la narrativité est un acte continu déréférencé, dont le temps est le style et qui ne se fomente que par la trame d’un monde.

Chez Mattioli, on l’a dit, c’est la déformation de l’espace et le parasitage interne du réel par le non-sens qui constituent ce niveau d’expression déréférencé, lorsque les personnages sont comme parties prenantes et organiques d’un fond en pleine déformation dont ils ne sont qu’indices cursifs et points de continuité ; chez Blanquet, dans Viande froide et Cie (L’Association, 1997), la fiction naît dans une sorte de simultanéité des pages déboutant toute ligne narrative et s’enquillant les unes aux autres au gré de mémoires évocatoires, noueuses de scènes consanguines, contradictoires et pornographiques, quand des actes muets girent, voltent et s’organisent à partir d’un motif pivot, celui d’un macchabée planqué dans une armoire qui fait le point aveugle de ce brouillage sans terme. En conséquence, l’espace troué est, sixièmement, un espace syntagmatique. Le syntagme y est conjonction des devenirs, c’est l’abouchement possible du même et de l’allogène dans un déséquilibre que le goût seul organise. L’espace troué comme syntagme est un espace de croisement hétérogène et une économie des différences, c’est la possibilité d’agencer en foutoir harmonieux des éléments que rien n’unit a priori, et qui se rejoignent dans l’unité d’une phrase, d’une bande, d’une page, dont l’effet de sens global leur confère seul une cohérence plus solide qu’un système.

Dans « Monitor Man », qui fait également partie de B Stories, un technicien fait essayer à un client un casque tout nouveau qui introjecte la télévision dans le crâne ; Mattioli met alors en branle une logique du zapping en faisant se succéder, vignette après vignette, plusieurs images télé et des carrés neigeux d’écran cherchant les chaînes ; de même dans « Zero » se côtoient un graffiti, l’image d’une haie zoomée qui confine à l’abstrait, une photo de ville la nuit ainsi que des pages de magazine porno : sur la page tout s’enfile sans considération de statut, et ce qui n’avait a priori aucune raison valable d’être ajointé vient peupler le sens dans l’ensemble pêle-mêle d’un réalisme supérieur.

On pourra dire de la BD qu’elle est deux fois syntagmatique : dans les éléments que sa page peut en droit faire jouer, mais plus profondément dans cette consubstantiation après tout monstrueuse et anti-biblique de l’image et du texte, mêlés non pas selon leurs régimes, mais selon une économie de l’effet ; cela implique en dernière instance que le goût constitue le seul principe recteur qui agence le syntagme : il l’économise.

L’espace troué est, septièmement, un espace anti-paysagiste, c’est-à-dire un espace d’horizon. Parce qu’elle joue l’inconnu (syntagme) contre la représentation (paradigme), la BD est cet espace sans terme dans lequel une figure n’est jamais qu’une déformation spatiale plutôt qu’une découpe individuelle émergeant sur un fond d’autres découpes. Le paysage n’a rien à voir avec la géographie ni avec la vue : c’est la figure récognitive finie. La paysagéification est une opération de reconnaissance a priori de l’inconnu dont l’axiome serait : ce qui m’affecte d’inconnu me sera toujours connu par ce que je sais déjà (7). L’horizon à l’inverse fonctionne comme un inconnaissable, c’est le débordement perpétuel du contexte et de ses figures, non par leurs conditions mais par leurs possibilités, quand se produit partout par les côtés un excèdement indéfini.

Mattioli ne cesse d’ouvrir la bande à son propre débordement, soit à plat dans la géométrie, soit latéralement, dans M le magicien, en faisant du dessin l’horizon élidé d’une action sous-jacente plutôt que sa discrétisation dans l’unité d’un fait. C’est aussi ce qu’un Ayroles pratique dans ses Notes Mésopotamiennes (L’Association, 2000, p. 3), quand depuis un avion l’auteur dessine non pas des paysages de montagne, de forêt ou de lac, mais dans le même continuum un horizon qui s’interroge lui-même, et se métamorphose au gré d’une dérive évocatoire dans laquelle « la terre renvoie des signes du ciel en un imagier trompeur » : dans chaque vision littérale qu’il trace, Ayroles trouve un motif second constituant une dénotation figurée. Tantôt les autoroutes forment un nœud de rubans, tantôt le sol s’extrude en étoile à cinq branches, tantôt encore une forêt brûlée laisse passer dans ses cendres l’image d’un phénix gris dans un suaire vert qui l’ourle.

Et huitièmement, l’espace troué de la BD est un espace où tout va par multiple et où tout vit par peuple. Faire un trou dans l’espace implique qu’en fuient mille formes vivantes destinées à faire vivre une vie unique et transversale. Tout va par peuple, non seulement parce que la BD est un art du multiple mais bien parce qu’il y va, au-delà des identités, d’un même rapport de monde et d’une même provenance graphique — le texte fait peuple avec le motif, les personnages font peuple avec leurs bulles, la page fait peuple des bandes. C’est l’indistinction statutaire, le primat pratique, la régence du goût, qui font peuple ; chez Mattioli, c’est d’emblée la levée en masse d’une multitude toute disparate et partout intriquée, lorsque ses plans géométriques font bloc des personnages se glissant dessus sans cesse dans un grouillement de termitière, triangle sur rond, rond dans rectangle, rectangle sous lignes, et les confondent avec le décor dans une indétermination peuplée qui nous empêche de voir si un carré est un vivant ou bien un arrière-plan, quand des fleurs des fourmis des nuages pierres et trous sont en vrac balancés au beau milieu d’une page qu’ils peuplent dans tous les sens. Dans Le bar à Joe (Casterman, 1981), Munõz et Sampayo créent une circulation de figures interlopes, s’entrefrôlant sans cesse au gré de courts récits imbriqués les uns dans les autres tout en restant fermés sur eux-mêmes, comme des anneaux s’interpénètrent mais demeurent inaltérablement clos. C’est dans le nœud des rencontres, quand une histoire en touche une autre là où les personnages demeurent eux intouchables sous la membrane de leurs souvenirs, que naît en saccades un peuple impersonnel et s’ignorant lui-même, qui échange là ses entropies.

« Haut ! Haut ! Haut ! Stop ! Un peu plus et je cassais l’image. » Il y a dans le trou l’ex nihilo. Toute la question qui se pose alors est celle, génésiaque, du passage du trou à l’espace incarné, comble, organisé et plat, qui fait page. Sartre a pris le trou dans un seul sens, comme néant à combler, appel d’être à boucher pour rétablir une plénitude ontologique (8) ; il omet que le trou, c’est d’abord le vivant qui se fuit par lui-même plutôt qu’il ne fait faille — en quoi il est un excrétant (face anale) autant qu’une source de sens (face buccale et parlante). Le trou d’un espace graphique n’est donc pas un manque, c’est à la fois la surrection et l’incomblable du surgissement, c’est l’inconnu, en tant qu’il fait différence, en tant qu’il est le seul appel de fond, aussi inconsistant que tangible, qui mène vers cette absurdité qu’est le sens. Un trou transitivise à mesure qu’il fuit, à mesure qu’il fait fuir l’indistinction d’un sens encore trouble et sans crible. On dira donc alors, a contrario de Sartre, que l’inconnu qui fait le fond des trous n’appelle pas le comblement mais le débordement.

Dans un premier temps jaillit la confusion elle-même, qui transite entre texte, image, phylactères et figures, entre différences que rien n’abouche ; puis les choses se mélangent et se greffent les unes aux autres pour composer un peuple dont tous les éléments n’ont qu’un statut limite : celui d’appartenir au même chaos. Si la BD alors n’est pas un art du signe dans ce qu’il a d’invariablement assigné, c’est une pratique du ré-signe, lorsqu’elle atteint l’indistinction des ordres et des régimes de signifiance où le sens se produit non pas par connotation intrinsèque mais par dénotation synthétique ; l’effet global d’une bulle, d’un texte et d’un dessin, plutôt que trois signifiances convergeant par-après.

« Hé, les gars ! Ici il y a une image toute nue ! » Nous voilà donc passés de la géométrie au trou, comme si en traversant le plus rectiligne des mondes l’image elle-même s’était ouverte sur son double fond ; c’était d’abord la littéralité qui travaillait au cœur des droites, des triangles et des cercles, puis le délire d’un monde qui ne sait dire que lui-même et s’ouvrant comme en biais à une vaste pollinisation du sens, sur le plan figuré des signes à l’échappée ; c’était cette fiction plutôt spatiale que temps, disséminant son ordre loin du linéaire simple, une rencontre élargie d‘éléments orphelins, sans système ni domaine, qu’on ne pouvait rapporter jamais qu’à eux-mêmes et à leur effet — c’était l’entrée du non-sens, le soir qui tombe littéralement, une bavuuurrrgh sous lui, et c’est l’espace alors qui est remonté à fleur de page pour qu’on le questionne enfin :

« — Trou ?

— Oui ! »

Notes