LE PLEIN, LE VIDE, PUIS LE VIDE,

à propos du travail de Gilbert Hernandez

par Julien Meunier

On apprend à se méfier de ce qu’on ressent. À chaque fois, lorsqu’on décide d’écrire sur un livre, c’est tout un effort pour dépasser le constat premier que telle œuvre nous a touché, que telle page a fait jouer en nous une corde sensible. Ça agit parfois comme une ancre qui rend les mots et la pensée empêchés, bloqués par l’évidence intime qu’on a été ému. Que faire de ça ? Qu’est-ce que ça dit de l’œuvre ? On sent bien que tout reste à dire.

Et puis on s’est trompé souvent à cause de ça, on a vu combien on était conditionné par tout un tas de petits réflexes affectifs qui nous ont fait voir des monuments là où il ne restait plus que des petits tas de sable une fois l’émotion retombée. On se méfie parce qu’on a envie de sortir de ça, parce qu’on ne dit rien si on en reste à ce niveau-là de notre lecture. Et parce qu’en bande dessinée, le discours sentimental est partout, provoqué par des objets qui font naître en nous la nostalgie et rendent aveugle aux qualités réelles du livre, englué dans des tonnes de considérations intimes et autobiographiques.

Pourtant, rien à faire, c’est tout de même de cette expérience sensible qu’on part àchaque fois, c’est de là que vient chez nous le désir de creuser quelque chose, et c’est un désir fragile qu’on réactive régulièrement, en convoquant le souvenir qu’au moment de la lecture on a été touché. On se retrouve alors dans ce mouvement ambivalent, à chercher à dépasser l’émotion qu’on a eue tout en y revenant continuellement. C’est une gymnastique inutilement compliquée dans certains cas, qui nous fatigue parfois, mais il faut s’y résoudre, notre rapport à la bande dessinée n’est d’abord pas intellectuel, il est impressionniste et empirique.

On se faisait cette réflexion face au travail récent de Gilbert Hernandez, et surtout face à la réaction purement émotive et épidermique qu’on avait eue, un « mais que s’est-il passé ? » comme un cri du cœur, à la lecture de Fatima : The Blood Spinners (Dark Horse, 2014).

Alors on voit bien comment on mélange tout, émotions, sentiments ou affects, mais on a décidé de faire feu de tout bois à ce niveau-là, autant y aller à fond, évacuer toute subtilité qui nous ferait faire mille circonvolutions avant de nous faire comprendre, et poser qu’en général notre discours autour des livres de Gilbert Hernandez est de l’ordre du discours amoureux. Postulons donc grossièrement que notre « mais que s’est-il passé ? » était une exclamation de dépit, l’expression d’un amour trahi. Un truc un peu mal placé sans doute, et on en a été embarrassé tout d’abord, mais qui a eu le mérite de nous poser une question. Notre lien affectif aux livres d’Hernandez faisant ici office de baromètre, on réalisait qu’on avait saisi quelque chose avant même de le comprendre, qu’effectivement quelque chose s’était passé, et que ce quelque chose était que, depuis plusieurs livres, il ne se passait plus rien lorsqu’on lisait les productions d’Hernandez.

Donc, qu’est ce qui arrivait avant à la lecture et qui n’arrive plus (1) ?

Si on essaye d’être fidèle à notre expérience de lecteur, si on commence à chercher à être précis en se collant le nez dessus, on se dit que ce qui arrivait dans les livres d’Hernandez c’était une ambivalence entre la surface et la profondeur.

C’est-à-dire que, tout d’abord, les histoires et les personnages d’Hernandez semblent n’exister que dans l’action et la profusion. On n’entre jamais dans un rapport psychologique aux personnages, on est plutôt face à un flux de gestes, de situations concrètes, face à un mouvement constant du récit. Le foisonnement d’histoires et de protagonistes agit comme une fresque opaque qui fabrique continuellement du plein, de la densité, une surface toujours plus compacte et riche, un réseau inextricable d’interactions et d’événements desquels nous sommes tenus à une certaine distance, desquels on ne saura pas tout.

Cette distance fabrique un angle mort, une dimension des choses qui nous reste inaccessible. Les motivations profondes des personnages, la valeur exacte des événements qui surviennent sont souvent insaisissables et mouvantes. Il n’est pas rare qu’un moment important soit d’abord traité sur le mode de l’anecdote, que le sens d’un geste se transforme plus loin, une fois que d’autres éléments de l’histoire nous parviennent, ou qu’un personnage se révèle au détour d’une page bien différent de ce qu’on avait cru. On fait alors l’expérience d’une certaine absurdité des choses, des événements qui s’accélèrent, une violence incompréhensible, une vie qui bifurque, un comportement contradictoire ; c’est un monde instable, qui passe du tragique au grotesque sans prévenir, qui se transforme et se redéfinit perpétuellement, et dont le sens est toujours en suspens.

Mais c’est surtout le travail d’Hernandez autour de l’ellipse qui provoque le sentiment d’une totalité à la fois complexe et incomplète. Ses récits sont faits d’un rapport au temps principalement rythmique, qui installe des ruptures, des changements de vitesse, des retours en arrière ou des sauts vers l’avant. Ces mouvements ne servent pas à arpenter au mieux le territoire du récit, mais à fabriquer une danse trépidante entre ce qui est présent et ce qui est absent, dans un jeu de caches qui les fait coexister obstinément. La densité vient du fait que rien n’est jamais en pleine lumière, que le hors-champ est toujours là, et qu’une exploration plus approfondie d’un moment fera apparaître un autre hors-champ, un nouveau mystère.

Les ellipses chez Hernandez sont des petits gouffres qui habitent chaque surface tangible de ses histoires.

Des livres comme Poison River (Fantagraphics, 1994) ou Luba (Fantagraphics, 2009) sont alors des plongées dans une tension rythmique extrêmement soutenue, où l’opacité se construit tout autant dans un remplissage que dans des trouées, où chaque action claire, chaque évidence du récit, créé instantanément une profondeur du doute et de l’inconnu. Chaque plein s’accompagne de son vide.

Tout ça compose une forme particulière, une combinaison qui naît à égale distance du livre et du lecteur, par eux et en dehors d’eux.

On se la représente comme un objet concret et impossible, issu de la relation sensible et affective qu’on a eue au livre, et qui matérialise notre expérience singulière de lecture. Cette forme est traversée par des mouvements irréconciliables et indissociables qui se présentent donc ainsi : une surface plane, foisonnante et épaisse, à la présence évidente et dynamique, parcourue par des trouées qui ouvrent sur de l’incertain et de l’indéterminé (2).

Elle est comme un petit miracle puisqu’elle est ce qui arrive uniquement à la lecture d’un livre d’Hernandez.

Le moment où l’on s’est demandé « mais que s’est-il passé ? » est le moment où l’on s’est rendu compte, sans le comprendre tout de suite, que cette forme avait disparu.

Ça ressemble à la disparition d’une substance, ou à l’appauvrissement d’un corps, quelque chose de complexe qui se réduit jusqu’à devenir le simulacre de lui-même.

On sent bien aujourd’hui que le travail d’Hernandez a glissé petit à petit vers une certaine raideur et un certain systématisme. Le dessin se fige de plus en plus, les personnages ressemblent à des pantins allant dans un sens puis dans l’autre, sans qu’aucun trouble n’apparaisse, seulement l’arbitraire un peu absurde d’une histoire décousue. Tout ça donne le sentiment qu’Hernandez se concentre désormais sur des petites choses, des petites formes.

Le travail sur l’ellipse dans un livre récent comme Julio’s Day (Fantagraphics, 2013) marque bien la transformation qui a eu lieu. Le temps est devenu un élément programmatique, l’ellipse un système régulier qui n’ouvre plus que sur une vacuité des choses, le petit drame de la vie qui passe et des choses qui n’arrivent pas. Le vide n’est plus le lieu d’apparition du mystère mais celui d’une certaine platitude, un tempo paisible qui tourne en boucle sur lui-même et place le lecteur face à une linéarité confortable et un savoir-faire répétitif (combien de fois avons-nous vu revenir ce ciel chargé de striures ?).

Les petites impressions nostalgiques dans Marble Season (Drawn & Quarterly, 2013), le fantastique en guise de gimmick de Loverboys (Dark Horse, 2014) ou le cheminement anecdotique d’une vie dans Bumperhead (Drawn & Quarterly, 2014) semblent ne plus dire que le rétrécissement et la dévitalisation du travail de Gilbert Hernandez. La disparition de la forme singulière qui en était issue laisse un vide, et ce vide-là ne produit rien.

On est tenté de tirer un trait sur tout ça, de se dire que ces choses arrivent, et de faire son deuil.

C’est là qu’une certaine idée de la place du lecteur, de l’importance de son rapport affectif à une œuvre, peut venir questionner et redynamiser les positions établies. Le « que s’est-il passé ? » sonne alors comme le désir de ne pas en rester là, comme un appel à réévaluer ce qu’on attend d’une œuvre déjà arpentée, à réorganiser notre regard et, plutôt que de chercher ce que l’on connaît déjà, à essayer de comprendre ce qui advient d’inédit.

On a aussi en tête la politique des auteurs au cinéma, qui postule que la question de savoir si un film est raté ou non n’est pas ce qui se joue, il s’agit plutôt de savoir comment un nouveau film s’inscrit dans une œuvre et comment il s’articule à elle. En pratique, il y a eu à travers cette idée toute une circulation plus ou moins souterraine de mouvements d’humeur, d’élans amoureux, de clairvoyance solide et d’aveuglement nécessaire. Il a fallu beaucoup d’acuité et de rigueur pour défendre Fritz Lang lorsqu’il faisait ses films américains, et il faut peut-être une certaine dose de mauvaise foi pour défendre John Carpenter jusque dans ses dernières réalisations. C’est en tout cas une position vivante et active, déraisonnable et sentimentale, qui nous donne envie d’aller voir si le travail récent d’Hernandez est animé d’une flamme nouvelle qui nous aurait échappé.

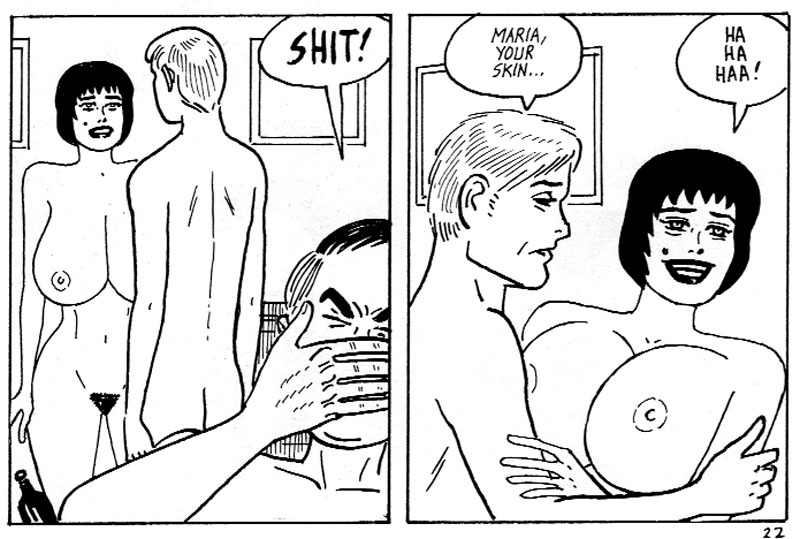

Du cinéma de Fritz Lang au cinéma de Fritz, il y a une rime qui fonctionne en nous comme un appel du pied. Dans les livres de Gilbert Hernandez, Fritz est une psychanalyste qui se reconvertit en actrice de films de série Z. L’auteur a alors réalisé plusieurs livres qui sont les adaptations en bande dessinée de ces films. On y retrouve donc à chaque fois Fritz, mais dans des rôles différents, au service de récits policiers ou fantastiques souvent étranges, à la logique proche de l’onirique.

Il y a une certaine cohérence dans ce projet clairement annoncé de faire des livres disons légers, ou bancals, aux récits plus simples, plus petits voire plus pauvres. Et on ne peut être que frappé par l’obstination d’Hernandez à occuper ce terrain-là, à déplacer le foisonnement de ses récits vers un foisonnement éditorial (il a sorti pratiquement dix livres en deux ans).

Son insistance va jusqu’à réaliser un livre, Maria M. (Fantagraphics, 2013 ; prévu en deux tomes, le deuxième n’étant pas encore paru), qui est l’adaptation d’un film de Fritz racontant l’histoire de sa grand-mère. Cette histoire était déjà le sujet d’un de ses plus beaux livres, Poison River. Hernandez, en faisant la préquelle de ce livre sur le mode de la série Z, semble affirmer le changement de direction de son œuvre comme un choix conscient et délibéré, et pousse le lecteur à considérer ce qui s’y produit singulièrement.

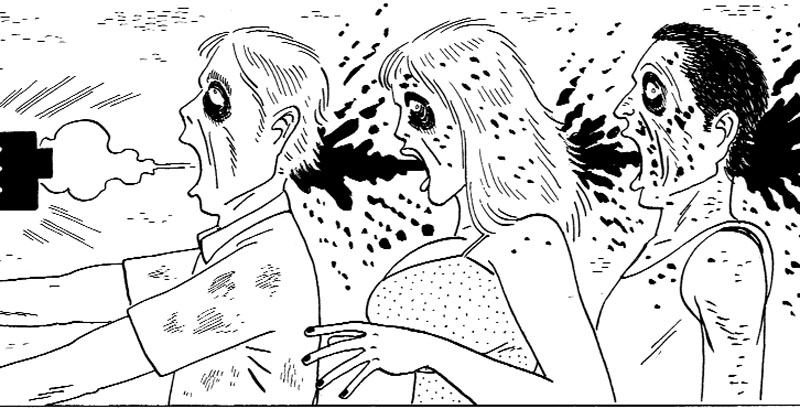

Cette assurance, qui nous fait l’effet d’Hernandez tapant du poing sur la table, fait écho à toute une opération de simplification des lignes du dessin et des lignes narratives qui l’emmène vers une esthétique plus sèche, plus rugueuse, nettement moins séduisante qu’auparavant, et qui finit par nous intriguer. On découvre chez lui un plaisir du littéral et du vulgaire qui affleurait parfois et qui désormais prend tout la place. Le début de Fatima : The Blood Spinners, par exemple, est une succession de têtes qui explosent, un motif qui se répète dans une étrange jouissance. La prédominance du sang qui gicle et des morts violentes dans ses livres récents, et le plaisir visible qu’il en tire graphiquement, laissent paraître chez lui comme un besoin de réactiver le désir dans son travail par une forme très frontale, presque directe à ce qu’il raconte, qui se débarrasserait de ce qui l’entrave au profit d’une énergie et de mouvements graphiques libérateurs. On frise pourtant l’ennui régulièrement, rattrapé souvent in extremis par le surgissement d’un visage défiguré par la mort ou d’un corps maltraité et grotesque. Ses personnages glissent perpétuellement d’un état à un autre, d’une situation à une autre, dans une logique de mouvement permanent qui crée parfois une belle étrangeté mais aussi une impression de surplace et de délitement, loin des structures narratives complexes de ses livres précédents. Ses histoires sont alors de plus en plus lâches et font continuellement des pirouettes, puis parfois s’épuisent jusqu’à se terminer sans se conclure, à bout de force, l’énergie produite n’ayant pas d’autre but que d’être dépensée.

Dans ce cadre des séries Z, qui semble très précisément choisi pour ce qu’il lui permet comme dérèglements (et qui contamine le reste de sa production), Hernandez, avec une joie juvénile et mystérieuse, envoie balader au loin personnages et scénarios et semble chercher autre chose.

Du vide peut-être, de plus en plus seul, de plus en plus absurde, qui tombe souvent à plat et qui largue les amarres dans un geste vif comme pour faire place nette. Peut-être pour se réinventer plus tard, ailleurs. De la part de quelqu’un qui fait de la bande dessinée depuis plusieurs décennies et que l’on regarde aujourd’hui comme une institution, c’est probablement réjouissant.

Dans l’intervalle, il occupe pour nous cette place étrange d’un auteur qui a réussi à tout remettre à zéro, qui nous a fait perdre notre boussole sensible et dont nous ne savons plus quoi penser. Côté Fritz Lang, tout est encore possible. Côté Carpenter, on peut commencer à désespérer.

Notes

Helge Reumann - pages 92 à 94 de L’École emportée, volume 1, Kasuo Umezu, Glénat, 2004