PEAU DE BANANE AU CARRÉ,

à propos d’Intermezzo (vol. 1 à 5) de Tori Miki, IMHO, 2006-2010

par Guillaume MASSART

Je mettais ça sur le compte du sens de lecture japonais. Je me mentais : tu n’es pas habitué. Pourtant, je suis habitué. Mais quand même : tu ne fais pas assez d’exercice, combien lis-tu de mangas par an ? Tu as lu Naruto ? Non : tu vois ! C’est pour ça que tu t’y perds. Tu n’arrives pas à suivre : va faire des abdos oculaires, on en reparle. Alors j’en faisais, je soulevais de la fonte orthoptique, je me louchais jusqu’au claquage, m’obligeais à lire à l’envers, en faisant le poirier, par transparence, dans un miroir…

Je regardais Fade de Jean-Claude Ruggirello : ça m’obligeait à lire aussi un film de droite à gauche, dans une régularité métronomique : un plan fixe sur un paysage au couchant traverse l’écran en douze secondes, suivi, bord à bord, d’un plan fixe sur un paysage au couchant qui traverse l’écran en douze secondes, suivi, bord à bord, d’un plan fixe sur un paysage au couchant etc. En l’espace de ces douze secondes réitérées sur 55 minutes, tout change tout le temps : le ratio du cadre, à chaque photogramme révisé ; la lumière, qui varie avec le soleil déclinant, y compris en douze secondes de temps ; le rapport entre le plan d’avant et le plan d’après, presque toujours (sauf, bien sûr, une fois toutes les douze secondes) posés en relation dialectique de diptyque, adjoints bord à bord disais-je, mais pas seulement : Ruggirello ajuste aussi horizontalement, d’un plan l’autre, la ligne zénithale, si bien qu’à la télétransportation à laquelle invite le montage s’ajoute, contre toute logique géographique, une continuité visuelle, physiquement invraisemblable et pourtant bien là. S’il ne s’agissait que de plans véritablement fixes, le combat que mène l’œil contre ce panorama infini — toile de fond follement dévidée jusqu’à ce que la Terre soit si plate qu’elle donne le tournis — lui laisserait déjà de sérieuses courbatures. Mais Ruggierello s’amuse beaucoup : la caméra n’est certes jamais portée, toujours bien rivée sur un axe fixe ; seulement, ce n’est pas de sa faute si parfois son promontoire est un train et que ce train est en marche et qu’il avance vers cet horizon où le soleil se couche et qu’il nous engloutit soudain, l’espace d’une trouée de douze secondes entre deux blocs de temps contemplatifs et immobiles, excitant brutalement l’horizon d’un travelling avant prodigieusement stéréoscopique…

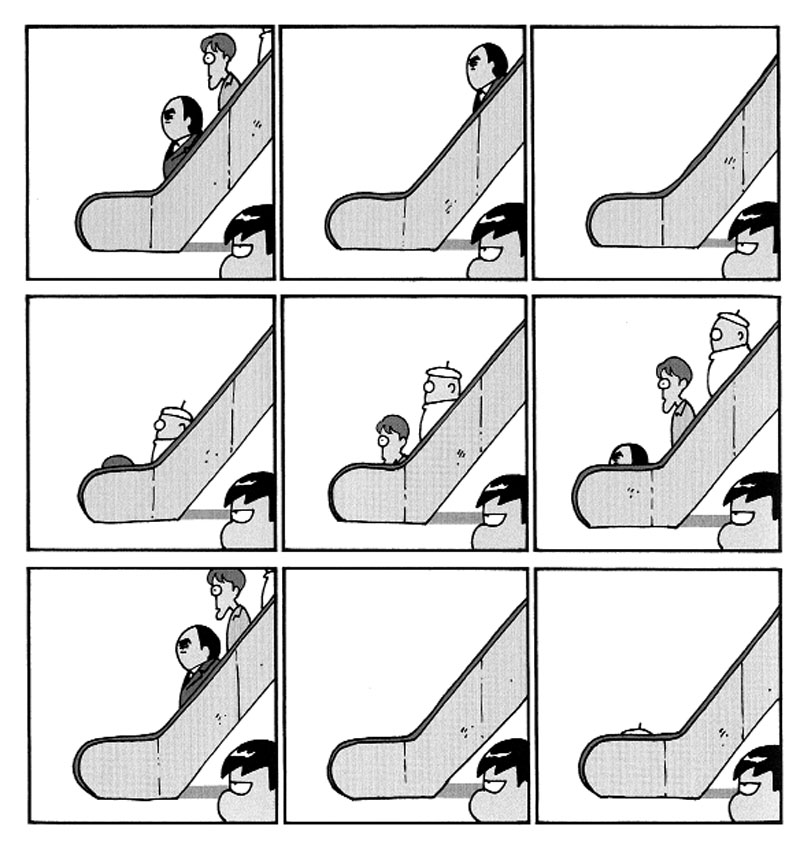

Une fois que je me sentais prêt, musculeux, le nerf optique bandé, proche de la rupture mais maîtrisé comme bête fauve en laisse, je reprenais la lecture de Tori Miki. Intermezzo tome 1 : je tenais le choc, cette fois j’étais paré. Petites foulées, respiration régulière. Les éditions IMHO prévenaient avant lecture : « Nous vous suggérons de prendre votre temps avec chaque image et de profiter du voyage. » Pas question de s’enfiler les cinq tomes d’un coup : avec précaution, me disais-je, je peux lire le premier sans déraper. C’est un bon jour : je tiens la distance 52 pages durant. À la 53ème, sortie de route. Je ne sais plus comment lire Intermezzo. La régularité me portait ; elle m’a finalement rompu. La ligne très claire, qui me guidait, m’a ébloui. Tout allait bien, trois par trois, comme une grande grille de morpion : en neuf stations, je faisais le tour de la planche. J’avais pris le rythme : TA-TA-TA ; TA-TA-TA ; TA-TA-TA — mais « à la japonaise » : AT-AT-AT ; AT-AT-AT ; AT-AT-AT. Page 53 (enfin : page 53 cette fois-ci), ça ne va plus. Le métronome se brise. Je ne sais plus lire : je bute. Je suis tenté de lire en colonnes : T-T-T ; A-A-A ; T-T-T. Et puis non. Je tente encore. Je lis de gauche à droite de droite à gauche de bas en haut de haut en bas en diagonale je relis tout je lis la gauche je lis la droite je lis le haut je lis le bas je suis interrompu je pause je reprends je relâche je crois comprendre je lis le tout : TA.

C’est un seul TA. D’un seul temps. D’un bloc. Tout va avec tout et TA n’est qu’un TA. Ou AT, « à la japonaise ». Je redeviens bête. Un trait est un trait. Un rond peut être une tête ou être un rond. Un carré aussi. Deux carrés sont une succession de carrés mais, si le premier carré est plus fin que le suivant, ils sont soit côte à côte, soit c’est le même carré qui a évolué et je peux lire la séquence — oui merci, j’ai déjà lu des bandes dessinées. Non, mais comprends-moi bien : si je mets neuf carrés sur trois lignes dans le carré de la page, ça fait combien de carrés ? Je t’emmerde : je te dis que je sais ce qu’est un livre.

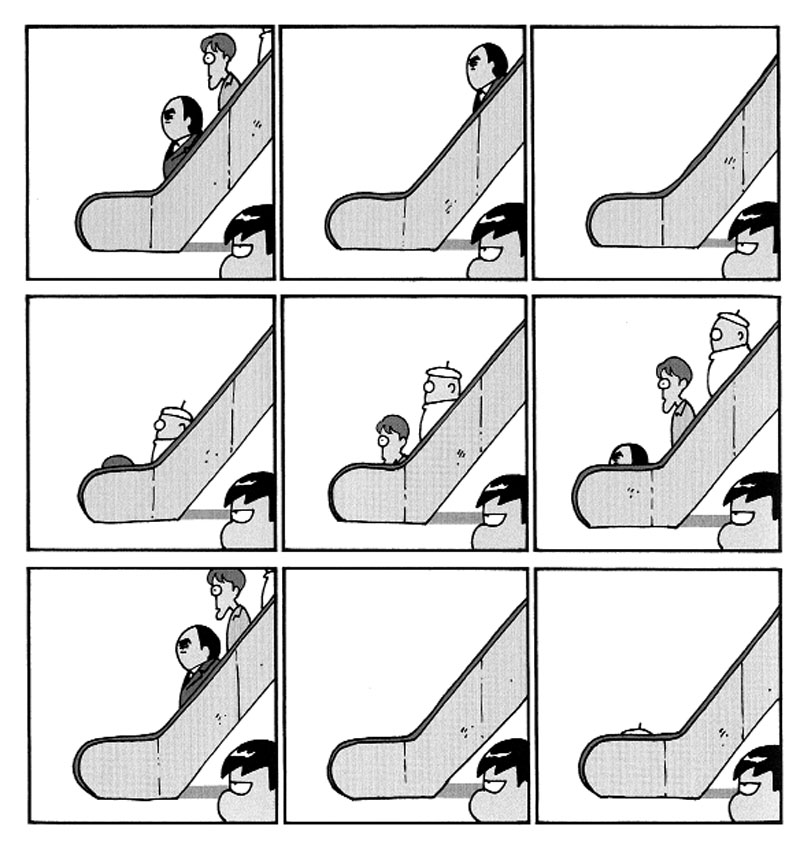

Par moments, Tori Miki trace des traits — non, vraiment ? — et ces traits tantôt sont là et tantôt ne le sont pas. Un rond est pour- suivi par un trait : c’est un personnage qui court. Si l’on prélève ce trait et qu’on le dispose ailleurs, c’est le vent qui souffle. Imaginons que je pose ce trait à l’horizontale dans un carré ; dans le carré suivant, je l’épaissis un peu, le replace à l’horizontale : la séquence ainsi créée me laisse à croire que le trait a changé, ou bien que j’ai changé par rapport au trait. Il s’est rapproché, ou je me suis rapproché de lui, qu’importe. Si je ne l’épaissis pas, alors soit il n’a pas bougé, soit c’est moi qui me suis déplacé latéralement, le longeant. Soit simplement il se prolonge dans l’autre case et peut-être qu’il s’y peut interrompre. Tori Miki poursuit les traits au fil de ses planches et on s’y perd comme on tombe dans un trou.

Il y a ce motard de dos qui s’enfonce vers le point de fuite — et qu’est-ce qu’un point de fuite sinon des traits qui se rejoignent ? Il n’y a pas de ligne de mouvement : il n’y a que le motard et le point de fuite. D’une case l’autre, le point de fuite tourne autour du motard. C’est l’effet simple, idiot, immensément jubilatoire, d’un déplacement fixe, que Miki serine jusqu’à la nausée : tout tourne sans tourner et soudain le blanc — on chute avec. Dans ces dégringolades du sens tracé, régulières dans les cinq tomes, on ne sait plus où va quel trait, ni quel trait va où — plutôt : on le sait toujours un peu, mais on perd allègrement le fil, qu’il faut seul raccorder, par relectures successives. Il arrive ainsi souvent qu’un personnage ait un nez, un cou, un membre interminable, qui traverse toutes les cases, qui encombre toutes les lignes de cases, qui traverse toute la page : le seul trouble de cette ligne brisée pourtant toujours liée (de droite à gauche, brisée par les soupirs entre les cases ; de ligne en ligne, brisée par les sauts de ligne ; de case en case, brisée par la progression conventionnelle du temps) suffit à la planche pour se tenir. Tori Miki peut même faire glisser son personnage sur une peau de banane, on ne va pas se fâcher pour si peu : l’important est que la jambe commence en première ligne et que le pied n’aboutisse qu’en dernière ligne. Tori Miki peut se permettre la peau de banane. Hans Richter se contentait bien, dans ses Rhythmus, de faire progresser, coulisser, grandir, glisser… des rectangles blancs sur fond noir. Et tout le cinéma, pourtant, sur une poignée de minutes, s’y produisait. Le rythme tenait tout ; peu importait le motif.

Sur une poignée de minutes, sur une poignée de secondes, sur neuf cases ou sur bien plus : il advint un jour que Miki tricote 36 cases ; et quant à moi j’y perdis la raison des heures durant. Ce qu’il y dessinait ? Une vie devant la télévision.

Quelques Richter, quelques Ruttmann, ici : http://vimeo.com/avantgardecinema/videos Fade, gâché par une envahissante watermark, ici : http://www.jcruggirello.com/movies/fade2.mp4