Notre hôte :

Alexandre BALCAEN

L’amour de l’art (la mort dans l’âme) — éditer

(de la bande dessinée) en 2015

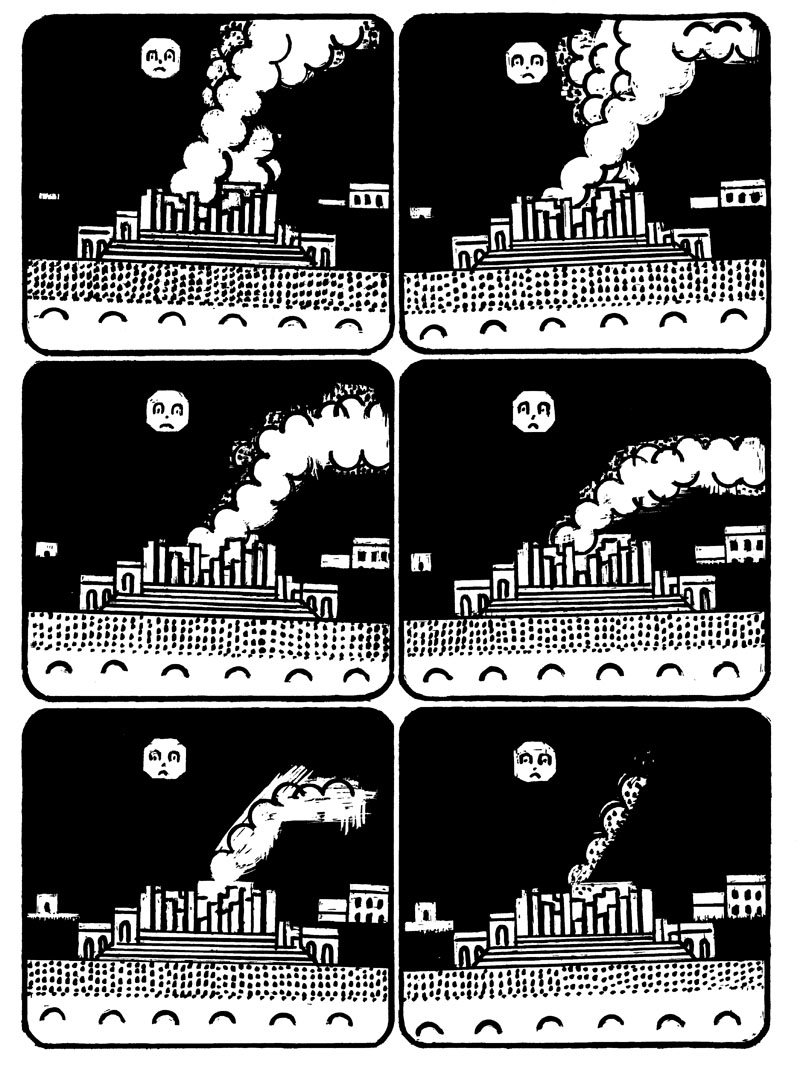

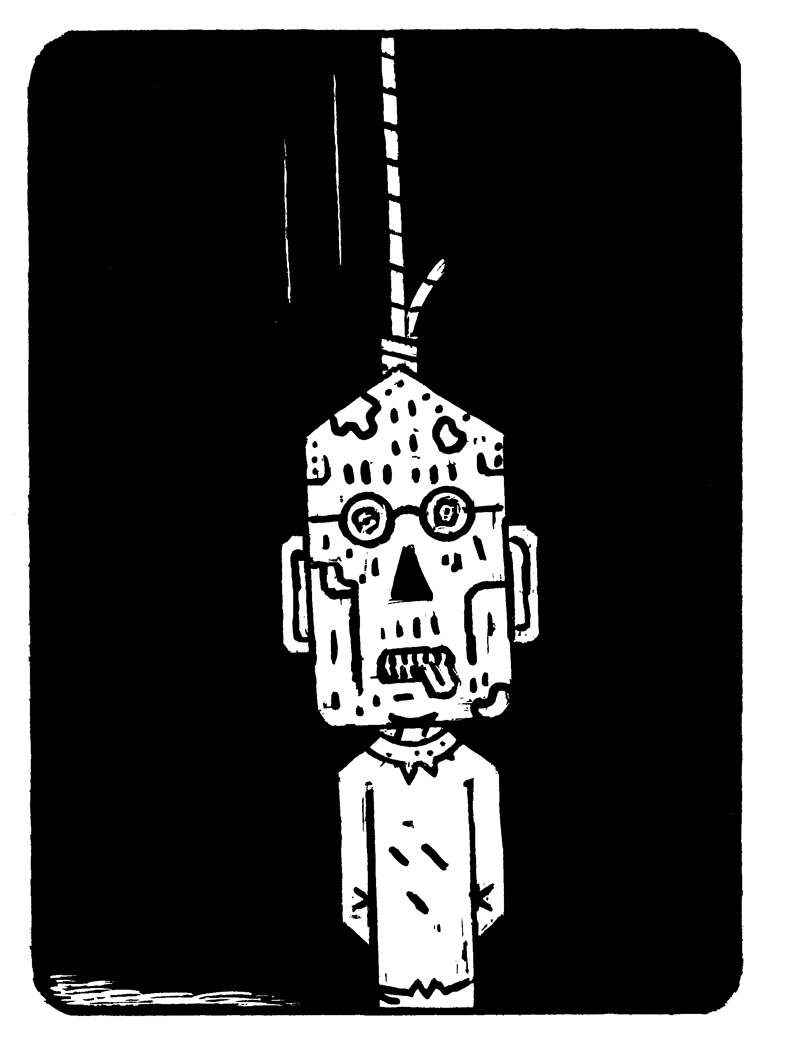

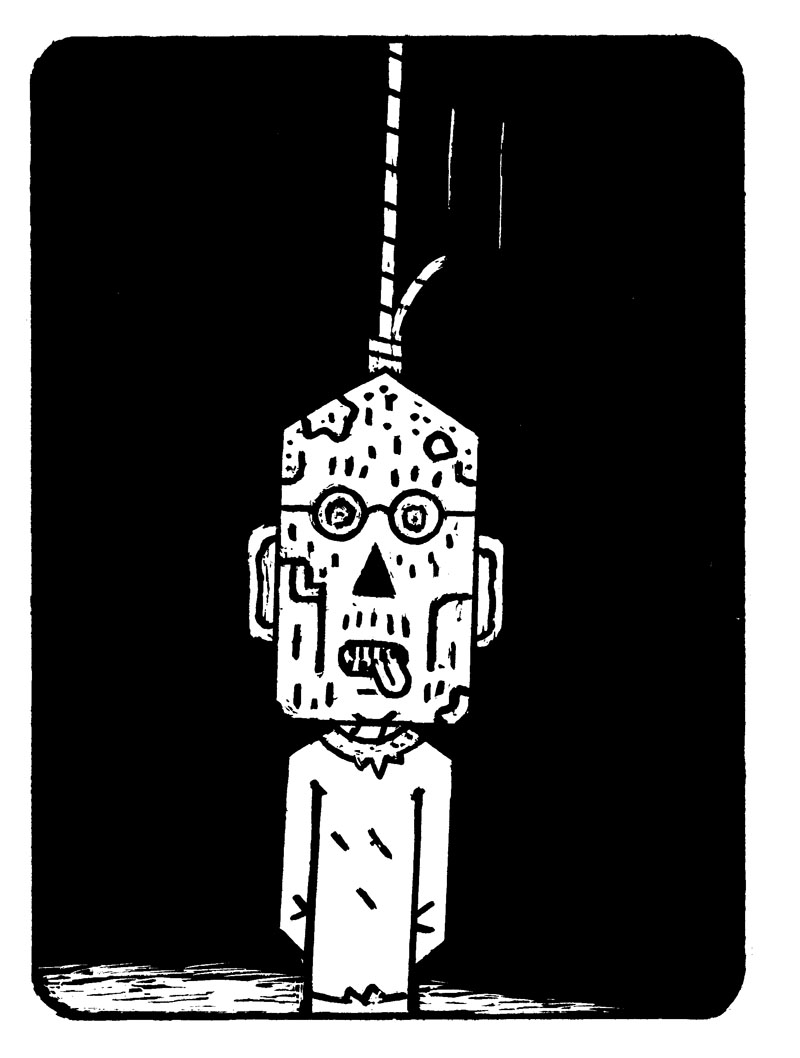

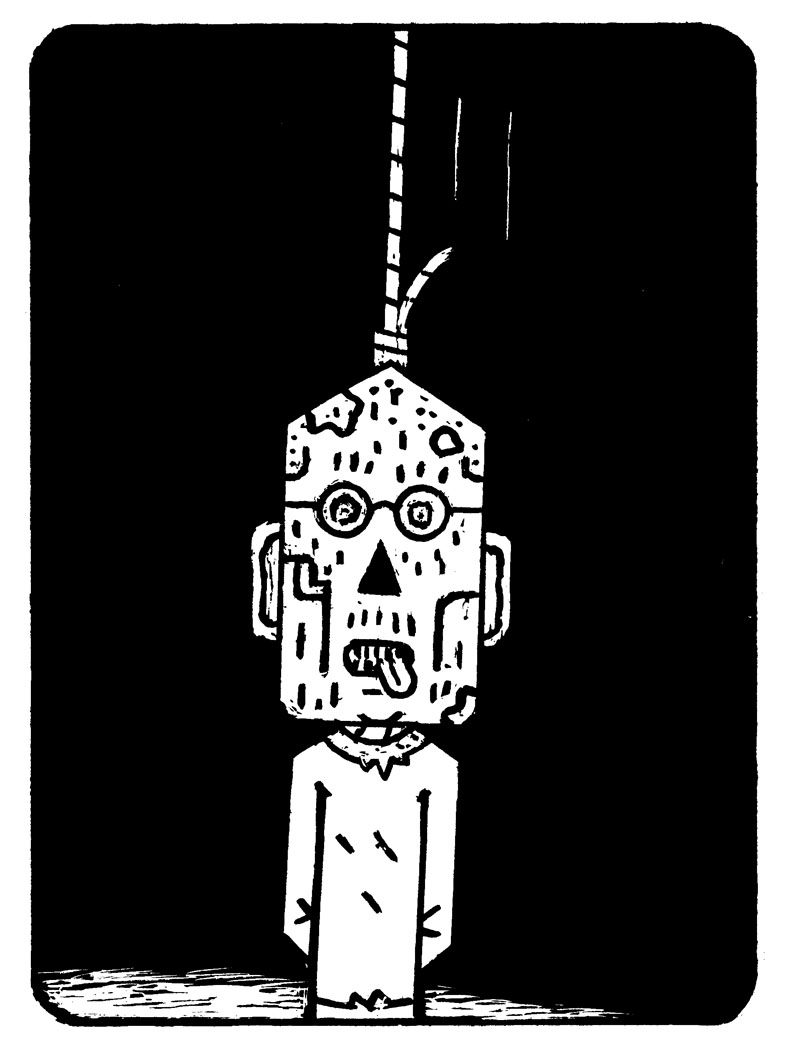

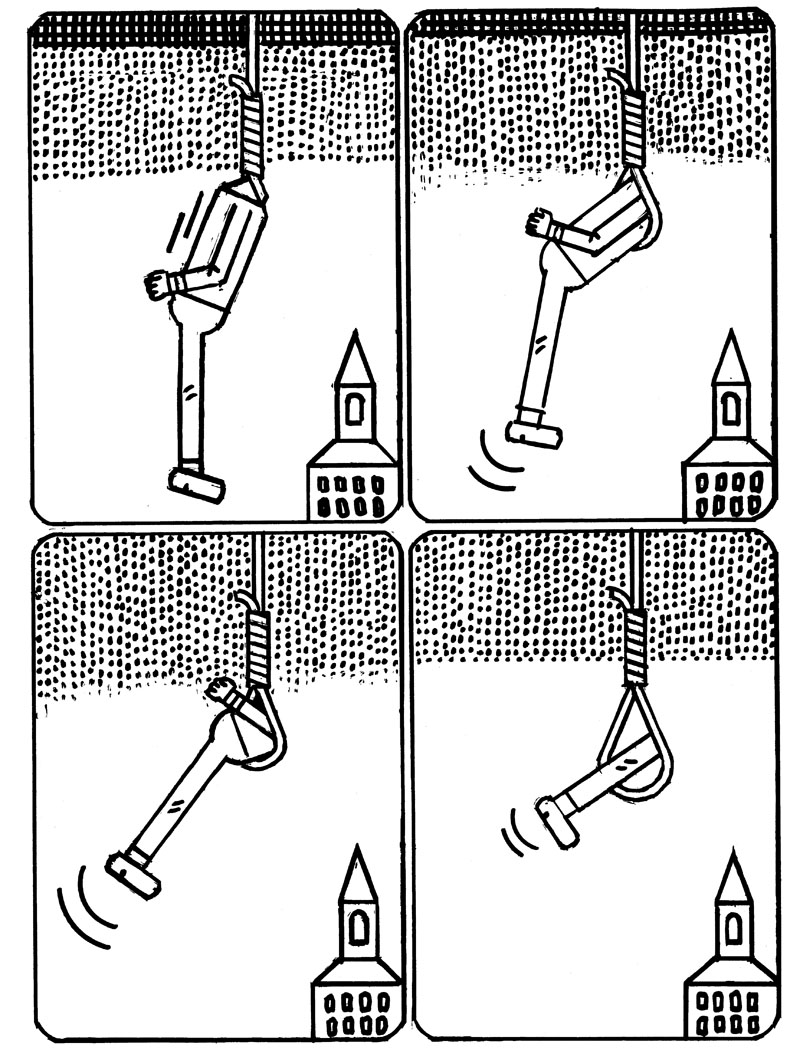

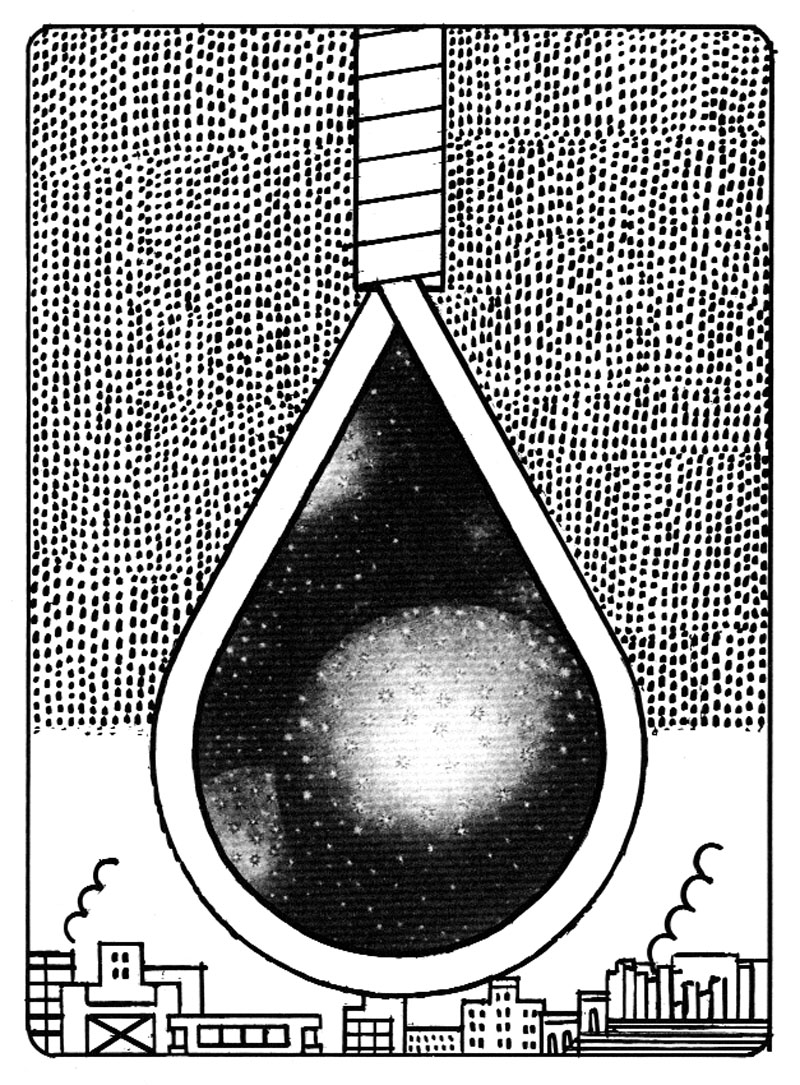

Illustré par des planches de Matti Hagelberg)

La question qui a motivé cet article est à peu près la suivante : « qu’est-ce qui te pousse à t’engager dans une activité si chronophage, si peu lucrative, si putassière — si ingrate en somme —, alors que tu n’y as a priori aucun intérêt personnel avéré, n’étant toi-même pas auteur ? » Ou plus largement, celle de mon rapport à l’édition dans un contexte difficile et subissant ces derniers temps de notables évolutions.

Ne pas être engagé dans une pratique artistique n’empêche évidemment pas de se sentir investi. Il s’est donc agi, à la base, de chercher à m’approcher au plus près de l’acte de création. Afin de tenter de densifier et d’intensifier l’éclaboussement de mes illuminations en tant que lecteur. Or, un lecteur consciencieux ne manque pas d’en arriver un jour à se poser la question de ce qui se cache derrière l’idée d’une activité éditoriale. Rapidement survint ainsi chez moi le besoin de comprendre ce système, la fameuse « chaîne du livre ». Qui œuvre à quoi, selon quelles contraintes, quels objectifs et quelle légitimité. Autrement dit : observer pour trouver ma place, m’infiltrer, avant de m’engager fermement.

À l’époque où j’ai commencé à m’intéresser à ces questions — il y a une bonne dizaine d’années — la période était encore relativement faste (économiquement parlant, dans le cadre de ladite « chaîne du livre »). Après avoir prouvé que l’édition professionnelle était accessible à des auteurs ou à des amateurs investis, les éditeurs alternatifs des années 1990 perduraient. Mieux encore, ils avaient démontré que quelques-unes des œuvres les plus marquantes de cette période n’avaient trouvé concrétisation que grâce à leurs entreprises. Enfin, ils faisaient désormais figure de modèles : de nouveaux arrivants prenaient exemple positivement et proposaient des voix différentes. La plupart des tâches techniques étaient devenues notablement plus accessibles au fil des années 1990 (photogravure et maquette notamment) et, les contraintes de l’économie de l’édition étant particulièrement restreintes comparativement à d’autres champs de l’industrie culturelle, établir un projet éditorial viable était à la portée de quiconque d’un tant soit peu motivé et compétent (si on entend ici simplement publier, non pas vivre de son activité).

Ces conditions ont été déterminantes dans l’idée qu’il était envisageable de se positionner par pur caprice. The Hoochie Coochie s’est donc d’abord établi comme un terrain de jeu pour des auteurs, soutenus par une poignée de bonnes âmes excitées par l’entreprise et ayant, en sus, quelques connaissances techniques et commerciales qu’ils souhaitaient mettre à profit de manière plus ludique que dans le cadre de leur activité salariale connexe. Nous nous sommes donc essayés à endosser le rôle de professionnels autonomes parce que nous avions l’opportunité de profiter d’un agrégat de savoir-faire nécessaires et complémentaires, avec l’ambition toute simple de nous engager à défendre des singularités en lorgnant essentiellement du côté des choses les plus confidentielles (et en premier lieu les projets portés par les membres du collectif Turkey Comix) qui — nous disions-nous — étaient celles qui n’attendaient que nous. L’idée d’une quelconque « ligne éditoriale » était alors encore plus que floue.

Dans notre cas, outre la question de la qualité intrinsèque des ouvrages (que je me garderai d’aborder ici, étant juge et partie), insistons plutôt sur le fait que c’est largement par une approche méthodique, rigoureuse et déterminée du côté de la diffusion, de la distribution et de la communication que nous sommes parvenus à nous faire une petite place dans le paysage. Peu de micro-éditeurs auront ainsi assumé de manière aussi appuyée — et dans un premier temps en totale autonomie — le travail en direction de la librairie (visites régulières, discours affirmé, conditions commerciales favorables, délais rapides de traitement des commandes) et de la presse (racolage soutenu des journalistes qui ont majoritairement besoin d’être flattés pour daigner parler d’un quelconque travail). De fait, durant mettons les quatre premières années de l’existence de la structure, leur soutien a été pour le moins affirmé. Nos interlocuteurs constataient que nous formions une équipe engagée, estimaient que nous publiions de bons livres et que le travail était réalisé avec soin et sérieux. À l’époque, l’arrivée d’un nouvel éditeur était encore susceptible de susciter un peu d’attrait et d’excitation, et motivait une volonté d’accompagnement certaine. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, voire tout au contraire. Alors que le marché en est arrivé à son point de saturation et qu’une profonde confusion en terme de lignes éditoriales s’est définitivement installée, la nouvelle de la création d’une maison d’édition suscite plutôt lassitude, pour ne pas dire désintérêt patent, voire franc rejet.

Dépassés et épuisés par le succès d’une poignée de livres qui nous mettait face à des problèmes logistiques conséquents (les livraisons de commandes de plusieurs dizaines d’exemplaires à dos de mulet commençaient à devenir lourdes à porter), autant qu’atterrés par le fait que La Poste devenait le principal bénéficiaire pécuniaire de notre travail (rognant sur notre propre marge) et que nous accumulions dangereusement les factures impayées sans avoir de recours sérieux à notre disposition faute de moyens, nous avons finalement fait le choix de confier la distribution de notre catalogue à une structure spécialisée et professionnelle. Pour les libraires, cette bascule a trop souvent été perçue comme le signe d’une réussite économique avérée (ce qu’elle n’était pas) et le soutien des débuts a commencé à se déliter. Les livres ont été moins défendus, moins fréquemment réassortis, la quantité de retours sur invendus a commencé à augmenter de manière exponentielle pour devenir insoutenable (notons au passage l’aberration d’un système commercial qui provoque chez l’éditeur une incertitude constante sur le nombre de livres qui seront effectivement « vendus » après avoir été « placés » et qui entraîne la menace de dettes inanticipables vis-à-vis du distributeur).

Dans le même temps, la prolifération des éditeurs et l’augmentation du nombre de publications du côté de la grosse industrie ont donc provoqué la saturation du marché évoquée plus avant, tandis que les quelques centaines ou milliers de lecteurs, gagnés à l’occasion du vent de légitimation qui avait soufflé il y a de cela quelques dix-quinze ans, sont devenus franchement méfiants, refroidis par les palettes de mauvais livres s’affichant sous les atours d’une bande dessinée « littéraire ». L’autobiographie, l’autofiction, le témoignage et le reportage sont devenus la norme excluante d’une bande dessinée dite adulte, la réactualisation du récit de genre (ou « postmodernisme mou ») continue à faire sonner les tiroirs-caisses, le fantasme d’un rapprochement avec l’art contemporain ne tient le plus souvent qu’à l’utilisation de vulgaires gimmicks. Et les formes les plus complexes, radicales et poétiques — celles qui explorent les possibles d’un art qui commence avec l’idée qu’un simple dessin peut s’envisager comme partie prenante d’un processus de lecture et qui s’impose, dans ses meilleures créations, comme le plus à même d’englober les possibles d’une écriture polyphonique — sont, sauf très rares exceptions, définitivement ignorées, incomprises et marginalisées. C’est que la bande dessinée attend encore d’être envisagée par ses commentateurs et son lectorat comme une mise en réseau de signes, un tissage complexe de motifs et de sens n’épousant pas nécessairement un déroulé linéaire, et qu’on continue au contraire à projeter qu’elle s’aligne sur les formes et la construction narrative de la littérature romanesque dix-neuvièmiste, de l’esthétique figurative, du roman du moi, du feuilleton télévisuel, du cinéma populaire. Sans oublier le manque patent de culture en terme d’appréciation du dessin.

Il faudrait pouvoir mesurer la schize d’un esprit porté par des aspirations sincèrement pures, dédié corps et âme à l’émergence et à la circulation de travaux artistiques et intellectuels jugés importants (et qui aurait pour cela choisi d’exercer le beau métier d’éditeur), face à la réalité de ce qu’est aujourd’hui le « marché du livre ». Pour ce faire, opérons une caricaturale séparation entre la partie du métier censément la plus stimulante (la recherche et la découverte de nouvelles pistes artistiques et créatives, la mise en branle puis le suivi relationnel avec les auteurs, la conception du projet éditorial), et celle a priori la plus ingrate (recherche de financements, comptabilité, gestion, communication, commercialisation, distribution).

Le goût, les affinités, tout ce qui forme une envie de se mettre au travail finalement susceptible de se transformer en une détermination farouche, ne sont pas choses acquises, ils résultent d’une construction cognitive et d’une adéquation avec nos expériences propres. Et cette construction, intellectuelle et esthétique, s’établit par des références qui se constituent en jalons intimes. Pour ma part, ces jalons furent, plus ou moins dans cet ordre et de ce que j’en retiens encore aujourd’hui en restant drastiquement réducteur : Franquin, Hergé, Fred, Pratt, Forest, Blutch, Clowes, McCay, Sendak, Ware, Matsumoto, Menu, Blanquet, Tsuge, Vaughn- James, Aristophane, Neaud, Barbier, Herriman, Chaland, Blexbolex, Bertoyas, Gébé, Gerner, Alagbé, Maruo, Doucet, Sommer, Goblet, Deprez, Hagelberg, Benoît Jacques, Katchor, Crumb, Masse, McGuire, Pajak, Joe Dog, Masereel, Willem, Doury, Beyer, Moriarty, Shirato, Varlez, Munari, Poussin…

Loin d’être une tentative de dresser une nécessairement controversable « bibliothèque idéale », cette liste s’avère intéressante à titre personnel en ce que tous ces auteurs ont pu constituer un point de bascule absolument déterminant pour le lecteur que je suis aujourd’hui. Chacun à leur manière, ils ont su ouvrir des voies insoupçonnées pour mon regard et mon intelligence, et orientent désormais les pistes que j’estime nécessaire de creuser et de défendre.

Il m’est quoiqu’il en soit particulièrement difficile d’éluder cet aspect dans la mesure où cette construction toute personnelle n’a pu que contribuer à me rendre tout à la fois de plus en plus affirmatif et de plus en plus exclusif dans mes positions quant aux choses à soutenir ou à rejeter. Aussi, cette constellation — en ce qu’elle présente majoritairement des auteurs peu lus, si ce n’est par les auteurs eux-mêmes — permet de mesurer à quel point les travaux contemporains les plus excitants (J. & E. LeGlatin, Yûichi Yokoyama, C.F., L.L. de Mars, Judith Mall, Muzotroimil, Loïc Largier, Guillaume Chailleux, Helge Reumann, Tim Danko, Thomas Gosselin, François Henninger, Ronald Grandpey, Sébastien Lumineau, Olivier Schrauwen, Jacques Ristorcelli, Amanda Vähämäki, EMG, Florian Huet, etc.) sont susceptibles d’échapper au regard des lecteurs n’ayant pas pris connaissance des travaux des générations précédentes. Ces dernières années, les artistes les plus investis, bien souvent fins connaisseurs des terrains précédemment défrichés, creusent ainsi drastiquement le fossé qui les sépare du grand public. Une excellente nouvelle pour la création, un drame pour la diffusion.

Cet état de fait pose enfin nécessairement problème dans le cadre d’un travail éditorial collectif, tel qu’il est encore et restera en place au sein de The Hoochie Coochie, dans la mesure où ses différents membres ont connu — ou non — une évolution similaire mais selon d’autres jalons, d’autres considérations, d’autres enjeux. Richesse du collectif. Mais qui soulève la question du consensus, en ce qu’il porte en lui la menace d’une certaine mollesse et qu’il tend à exclure ce qui fait dissension.

Ainsi, face aux images fantasmées que nous avons construites à partir des aventures dites collectives (et souvent mythifiées dans ce sens) qui nous ont servi de modèles par le passé (en ce qui me concerne, essentiellement L’Association et Frmk), on peut constater a posteriori que, dans chacun de ces cas, les moments où les lignes ont été les plus affirmées et les plus cohérentes révélaient une figure d’éditeur émergeant nettement au-dessus du collectif (Menu et Van Hasselt en l’occurrence ; et sans niveler le travail remarquable d’Yvan Alagbé, pour n’en citer qu’un, qui a choisi une autre voie, celle de « placer » des auteurs chez différents éditeurs — Frmk, naturellement, mais aussi L’Association (Pirinen), The Hoochie Coochie (Mosdal & Ørsted) et surtout Rackham au sein de la collection « Le Signe noir »). Et une certaine méfiance vis-à-vis du collectif semble finalement d’autant plus pertinente lorsqu’apparaît avec évidence qu’à la suite d’éditeurs tels que Cornélius (Jean-Louis Gauthey) et Le Dernier Cri (Pakito Bolino) une des maisons les plus novatrices et cohérentes aujourd’hui, Matière, est dirigée par une unique personnalité, Laurent Bruel (et relevons au passage, détail pas du tout anodin, le caractère affirmatif de sa charte graphique).

Le fonctionnement éditorial de The Hoochie Coochie aura donc naturellement suscité diverses dissensions de plus en plus affirmées au fil des évolutions respectives de ses membres, stimulantes ou castratrices selon les cas, et apparaît déjà que la caricaturale dichotomie exposée ci-avant s’effondre : la partie censément la plus excitante et joyeuse (faire naître, faire vivre, ensemble) est susceptible de se révéler la plus cruelle.

Dans la recherche de nouvelles pistes éditoriales — avant tout une avidité naturelle, rien d’opportuniste là-dedans —, impossible de ne pas voir que c’est aujourd’hui beaucoup plus du côté de l’auto-édition et de la micro-édition que se situent les nouveaux sillons pour des germes de découvertes en cours ou à venir. On ne s’étonnera pas de cet état de fait alors même que, comme évoqué précédemment, les artistes ont désor- mais largement à leur portée les outils nécessaires à œuvrer eux-mêmes sur la maquette, voire la fabrication, et que les investissements restent donc particulièrement faibles. Nombre d’entre eux se passent ainsi sans complexe (pour peu qu’ils en aient le désir et la motivation) de toute relation avec un éditeur, souvent dans l’optique de ne s’infliger aucune bride extérieure et de garder un contrôle absolu sur leur travail, quand il ne s’agit pas de modestie mal placée. La première conséquence en est banalement l’anonymat, alors que la question de la commercialisation est le plus souvent définitivement rangée aux oubliettes (si ce n’est dans le cadre de salons et festivals spécialisés). Ceci n’est pas forcément un problème en soi : les lecteurs qui savent chercher finissent par trouver. Mais on n’enlèvera donc pas à l’éditeur une de ses fonctions théoriquement déterminantes : sa capacité à porter au regard d’un public potentiellement aussi large que possible d’abord une œuvre, puis un catalogue.

La mise en place d’un catalogue impliquant une inscription dans la durée (et quand je dis durée, je pense a minima à l’échelle d’une vie — d’artiste, d’éditeur), il est donc nécessaire d’envisager à tout le moins :

1/ une détermination sans faille (le catalogue de l’éditeur vu comme l’œuvre de sa vie, l’éventualité d’une démission serait absolument exclue),

2/ une structure économique pérenne,

3/ une vision artistique, esthétique et intellectuelle (pour les meilleurs d’entre eux).

Mais alors que la micro-édition s’impose comme le terreau le plus fertile et que le modèle de la librairie traditionnelle pose de plus en plus de questions (extrêmement problématiques pour l’éditeur dans la mesure où son installation dans la durée nécessite un réseau de diffusion identifié et pérenne), s’impose le constat que le modèle traditionnel de la « chaîne du livre » est en pleine érosion, alors que les librairies autant que les éditeurs sont susceptibles de voir une partie de leurs fonctions paraître caduques tant auprès des créateurs que du public le plus curieux et exigeant.

On pourrait finalement en conclure que les deux seules fonctions encore inaltérables de l’éditeur, d’un point de vue pragmatique, seraient les suivantes :

1/ son acceptation à jouer le jeu du commerce et de la communication (position qu’a priori personne de sain de corps et d’esprit — et notamment les créateurs — ne souhaite occuper),

2/ sa capacité à investir. En effet, si bien souvent l’auteur est en droit de se considérer comme le « dernier maillon de la chaîne » en ce qui concerne les droits perçus sur la vente de l’œuvre, l’éditeur se met quant à lui face à une menace permanente de faillite. Parce qu’il investit, donc. Constamment. Aujourd’hui plus que jamais auparavant, c’est peut-être sa fonction productive — d’un point de vue économique plus que d’expertise technique — qui le détermine majoritairement.

Du côté du lectorat éclairé, des créateurs, des diffuseurs engagés et des éditeurs alternatifs, le rôle que devrait jouer la librairie semble évident : se présenter comme un relais des alternatives, justement, revaloriser son espace comme un lieu privilégié pour les découvertes inattendues, la médiation, les rencontres, se singulariser en somme, alors qu’Amazon est en train de gagner la guerre de territoire pour la vente de livres notamment issus de l’édition industrielle (mais pas que, loin de là), essentiellement pour des raisons de communication et de logistique.

Hélas, la librairie en est encore à chercher et à peiner en tentant de se positionner sur le terrain de la vente en ligne, ou base toujours sa fragile économie sur un équilibre pseudo assumé entre espace de présentation pour la production industrielle (qui « la fait vivre », nous dit-elle) et de vagues pas de côté — qu’on soupçonne volontiers motivés par l’idée de se garantir une caution intellectuelle ; et se bat avec les diffuseurs et les éditeurs pour conserver ses nouveaux acquis du retour libre sur les invendus (cadeau empoisonné de la grande distribution : la logique du flux tendu qui assassine les éditeurs et les petits distributeurs), des « points de remise » (qui dans certains cas représentent à peine quelques dizaines ou centaines d’euros par an, ce qui révèle le ridicule de cette posture) et d’un nombre réduit de fournisseurs (certains semblant proprement inconscients de la menace de monopole du côté de la distribution). Pour ce faire, nombreux sont prêts à balayer d’un revers de main des catalogues entiers, que dans certains cas ils vont même jusqu’à refuser de consulter, peu importe leur valeur de fond. Et continuent malgré ces aberrations de boutiquiers à la petite semaine à se poser comme les derniers remparts de la bibliodiversité.

Discours quasi impensables il y a de cela quelques années à peine (on en était encore à défendre la librairie indépendante bec et ongles), les questions des économies souterraines et des systèmes de diffusion parallèles pointent désormais lentement mais sûrement le bout de leur nez, avec l’acceptation — ou non — de la marginalité qui en dérive, la construction d’un modèle alternatif à la librairie traditionnelle, viable et visible, n’étant pas un mince problème. D’autant que, même si nous ne pouvons que nous réjouir de la multiplication du nombre d’événements dédiés à la création marginale (qui représentent une part de plus en plus massive de nos ventes de livres — non pas tant parce qu’on y vend de plus en plus mais parce qu’on vend de moins en moins en librairies —, et qui font figure d’espaces d’autant plus précieux qu’ils sont un lieu d’échanges entre le public et les auteurs et les éditeurs), force est de constater qu’ils sont majoritairement gérés par des équipes de bénévoles (parfois eux-mêmes auteurs ou éditeurs) et que leur pérennité est en permanence remise en question. Et nous voilà face au fait que les auteurs et éditeurs les plus marginalisés deviennent les plus conscients du monde dans lequel ils évoluent et constatent aujourd’hui quasi unanimement les conséquences cruellement mortifères de l’économie traditionnelle sur laquelle est construite la diffusion du livre.

Cette prise de conscience tente ces derniers mois de s’articuler de manière pragmatique — dans le champ de la bande dessinée — autour de la création d’une association, un groupe de travail défendant des intérêts communs : le Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA). Des tentatives de rassemblements d’auteurs et d’éditeurs avaient déjà eu lieu au milieu des années 1990 (Autarcik Comix) et au début des années 2000 (Littératures Pirates), ainsi que du côté de la critique (L’Éprouvette, Jade, Grenade, Comix Club, aujourd’hui Pré Carré) pour tenter d’imposer des discours plus acérés que ceux des médias traditionnels (dont nous ne parlerons pas ici tant leur manque de pertinence et d’engagement — à l’exception d’une poignée de journalistes — rend inutile l’abord de la question), mais leur ampleur et leur détermination semblaient sans commune mesure avec ce qui tente de s’inventer en ce moment et dont — je l’espère — nous reparlerons bientôt.

C’est qu’aujourd’hui nous faisons un constat quelque peu amer : malgré l’énergie proprement déraisonnable engagée, et le travail souvent colossal déployé, notre activité ne produit décidément pas suffisamment de « valeur » pour rémunérer décemment ceux qui œuvrent. Et l’argent public s’impose plus que jamais comme une condition sine qua non à la possibilité du salariat (ou du salariat déguisé : la désormais classique « auto-subvention » des allocations chômage), voire à celle de la publication, jusqu’à ce que le tarissement annoncé des sources advienne définitivement. À titre d’exemple, dans notre cas actuel, survient une pression difficilement supportable quand il n’y a qu’un seul misérable salaire de smicard à verser (subventionné à 50% qui plus est) alors que The Hoochie Coochie parvient à publier pas moins d’une dizaine de livres par an.

Ce qui pourrait presque faire figure de « bonne nouvelle », c’est qu’il paraît désormais inutile de continuer à alimenter la manne à hypocrisie et ronds de jambe en direction des commerçants et des « journalistes », tant leur inutilité apparaît de plus en plus criante. On s’épargnera ainsi un sentiment de honte mal placée et on pourra s’engager plus franchement dans ce qui apparaît de plus en plus comme un espace de combat.

La métaphore du champ du bataille se fait en effet de plus en plus séduisante. À titre personnel, il me paraît difficile de nier la tentation de glisser d’une « simple » logique de soutien à la création à une logique plus drastique de prise de position antagoniste au marché et à la production ambiante. Refuser, réfuter, en affirmant. S’évertuer à créer de nouvelles lignes de front. Solidariser les entreprises cousines. S’emparer des outils d’impression. Afin d’être en mesure de défendre l’indéfendable.

Le paradoxe de cette situation étant que jamais nous n’avons eu accès à autant de merveilles et que la France reste sans conteste le territoire offrant de très loin la meilleure représentativité de la richesse et de la diversité de la bande dessinée mondiale. Mais les véritables trésors restent des secrets bien gardés et les acteurs les plus inventifs et les plus investis des marginaux sans avenir.

Ainsi, à moins que l’on ne souhaite rester confinés aux réseaux souterrains et à la précarité, de l’alternative il apparaît désormais qu’il est temps de s’engager dans l’adversité.

P.S. : Les parti-pris de ce texte ont été largement nourris des analyses d’André Schiffrin dans L’Édition sans éditeurs et Le Contrôle de la parole (La Fabrique, 1999 et 2005), ainsi que des textes de Jean-Christophe Menu (Plates-Bandes et ses extensions dans L’Éprouvette n° 1 et 3, L’Association, 2005 et 2006-2007). Que le lecteur qui n’en aurait pas connaissance se sente donc plus qu’invité à les découvrir.

P.P.S. : Rédigé en parallèle de la publication de « Dix ans de platitude » (dans Kaboom n°8) du même JC Menu, et bouclé après lecture de ce bilan pertinent et nécessaire (dont on aurait aimé qu’il circule sous la forme d’un petit fascicule photocopié), ce texte a été ré-envisagé afin d’éviter au mieux les redondances.