Avenir colon,

à propos d’Arsène Schrauwen d’Olivier Schrauwen Fantagraphics, 2014

par Docteur C.

« [...] J’arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses, mon âme pleine du désir d’être à l’origine du monde, et voici que je me découvrais objet au milieu d’autres objets. Enfermé dans cette objectivé écrasante, j’implorai autrui. Son regard libérateur, glissant sur mon corps devenu soudain nul d’aspérités, me rend une légèreté que je croyais perdue et, m’absentant du monde, me rend au monde. Mais là-bas, juste à contrepente, je bute, et l’autre, par gestes, attitudes, regards, me fixe, dans le sens où l’on fixe une préparation par un colorant. Je m’emportai, exigeai une explication... Rien n’y fit. J’explosai. Voici les menus morceaux par un autre moi réunis. » Frantz Fanon, « L’expérience vécue du noir » (1)

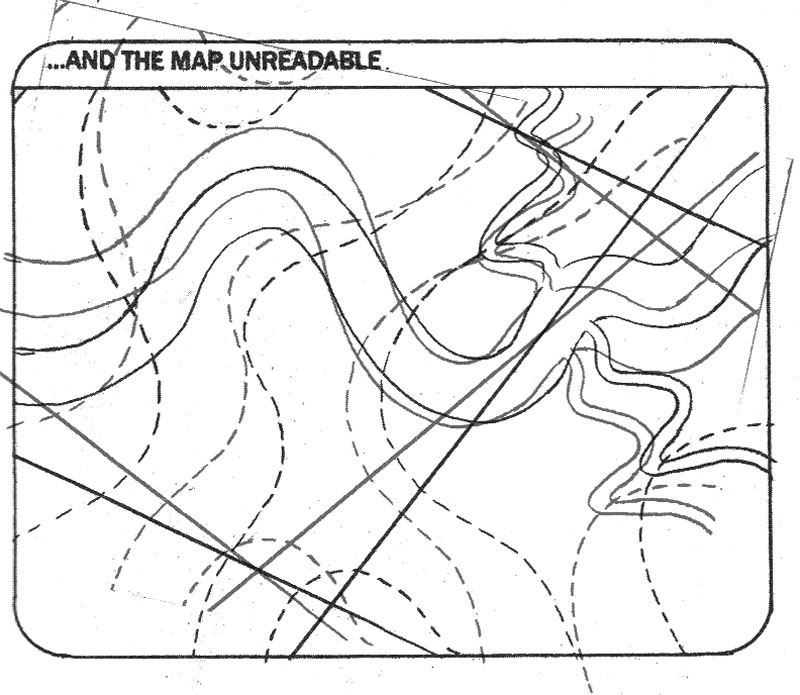

Arsène Schrauwen n’est sensiblement qu’une marche en avant, il s’apparente en cela aux illustrés belges puis français du début du XXème siècle, aux premières aventures de Tintin en particulier, où l’histoire porte et emporte un héros, alias caricaturé de l’auteur, de courses-poursuites en stations, à pied ou motorisé, et rien n’interrompt jamais complètement l’épopée du personnage entraîné vers la droite de la case, de la planche.

Ces illustrés, dans la continuation d’autres formes ou supports antérieurs, produisent de l’avenir collectif par des idéogrammes : cases, strips, planches, bulles, pavés de texte sont des lieux de production, production de réel pour les foules, production d’avenir, une seule direction pour tout un peuple.

Olivier Schrauwen s’affronte germinalement à ces images-récits. Que l’on parle de Mon fiston (L’An 2, 2006) ou de Gris (Arbitraire, 2015), toutes ses bandes dessinées empruntent à l’imagerie des illustrés, car de nationalité belge, ils participent de la matière qui l’entoure : « The colonial imagery is ubiquitous in Belgium, it’s in old comics, you’ll see statues of Leopold II in the street, the pompous buildings that were financed with colonial money (2). »

Arsène Schrauwen s’insère volontairement dans la lignée des feuilletons coloniaux et des illustrés des années 30 (3), le signifiant d’édification de la jeunesse belge sur l’avenir colonial, son rôle civilisateur, il s’affronte à cette imagerie, imagerie familiale, du grand-père au petit-fils, rappelant combien la culture a pour germe la famille (4). Première planche en quatre cases : d’abord un portrait de l’auteur se présentant, puis un visage ovoïde rappelant les points communs de son visage et de celui de son grand-père : « mon nez, mes yeux et une fossette au menton », puis une case au fond noir avec trait blanc ne reprenant que ces éléments du visage sans sa forme ovoïde : « Aujourd’hui, en 2014, il ne reste plus grand-chose de grand-père. », enfin le portrait d’Arsène, le grand-père, surmonté du texte, « Néanmoins, en 1947, il était encore bien vivant. »

Travail éminemment schizophrène, Arsène Schrauwen peut être lu accompagné de Capitalisme & Schizophrénie, Deleuze & Guattari y affirmant qu’il n’y a de devenir que minoritaire, l’étalon homme-blanc, mâle-adulte, n’ayant pas de devenir. Ils n’emploient jamais le terme avenir (5), sans doute à dessein, mais ce qui tue tout devenir pourrait se dire avenir : le molaire de l’Histoire, le modelage architectural de l’être.

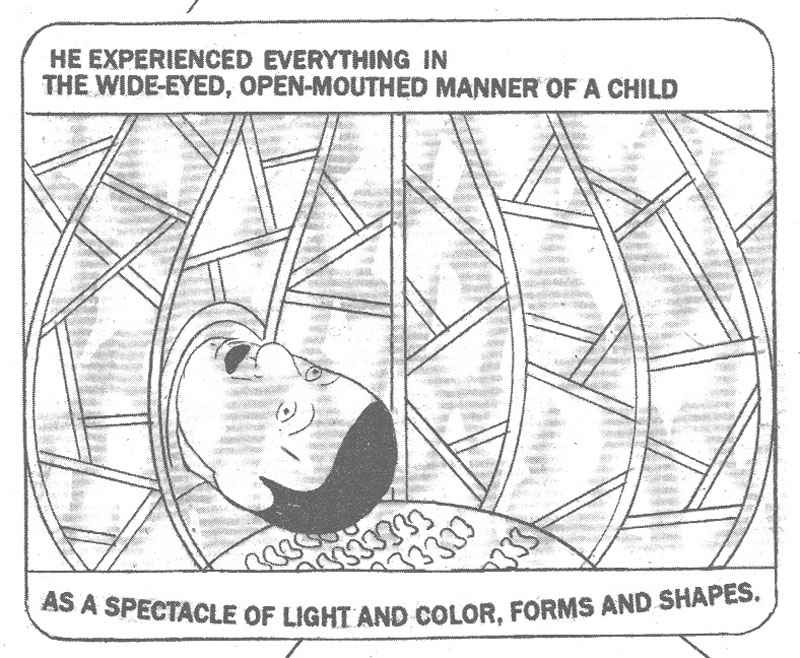

Dire avenir, c’est dire combien les illustrés colonisent d’abord comme signifiants, avec leurs couleurs vives et l’architecture des pages, l’architecture comme complexion du parcours de l’œil à travers les formes. Arsène est un alias de l’auteur ballotté dans ces images, qu’il reproduit. Schrauwen est d’abord ballotté dans cette architecture de lignes, de tracés, ces éléments signifiants, à la rigueur il les copie, il se copie comme lecteur de ces récits mais en y insérant la forme d’objectivation qui s’y opère, en quoi le parcours de lecture produit images et textes pressurant et façonnant, ligne par ligne, tracé par tracé, une même Weltanschauung pour tous.

C’est un regard apparemment enfantin sur le monde, mais ce monde a toutes les caractéristiques du déjà-là : s’il y a un inconscient collectif, c’est dans cette imagerie qu’il s’incarne, dans cette architecture soi-disant inoffensive.

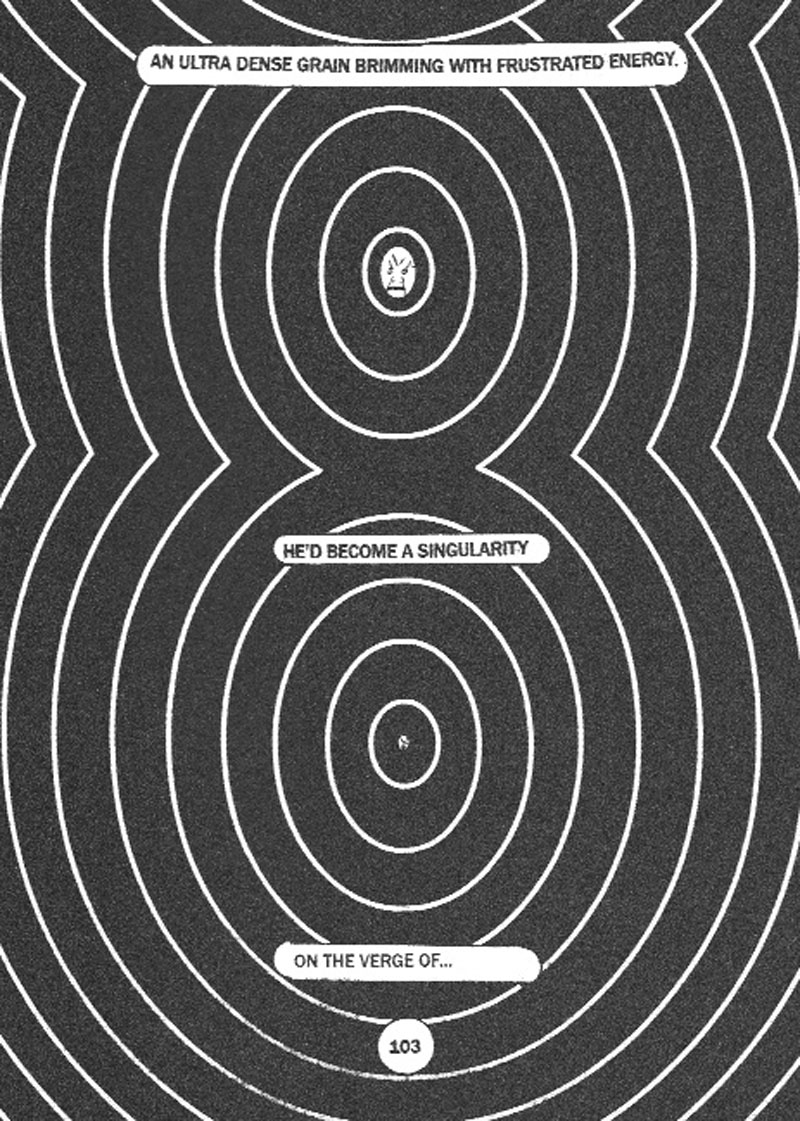

Freedom Town, la ville projetée par le cousin d’Arsène, celle qui va l’emporter en expédition à travers des cartes fluctuantes, et dont le premier bâtiment est le rêve fiévreux et hébété d’un schizophrène sur la table d’une chambre d’hôtel miteuse, ville utopique et fantastique, mais dont l’architecture a pourtant cette forme d’évidence du déjà-là, comme une citation de toute les villes utopiques déjà vues dans Flash Gordon. Son nom imbécile est attribué par Arsène lui-même à force de consommation de bière trappiste. L’imagerie des étiquettes de bière trappiste, sur-signifiante elle aussi, est citationnelle du prêtre et de l’autorité, comme Arsène dans la jungle revêtira la bure du prêtre colonial.

Ce qui travaille Arsène Schrauwen est bien l’occupation de l’espace, de l’espace pour les corps : points rétrécissant et trous de serrure, grand espace vierge des cartes, mais il aboutit surtout à une architecture des espaces produisant l’absurdité du déplacement, son non-sens.

Schrauwen consacre plus de 50 planches au séjour solitaire de son alias dans un bungalow, lieu de loisir, manière d’éden, où l’on tourne en rond, désœuvré dans son hamac, manipulant des objets manufacturés — en premier lieu le costume du colonial enfermé dans un coffre comme un secret — , dans une contemplation où la solitude accroît l’invention d’objets de désir idéalisés (Marieke, la femme du cousin).

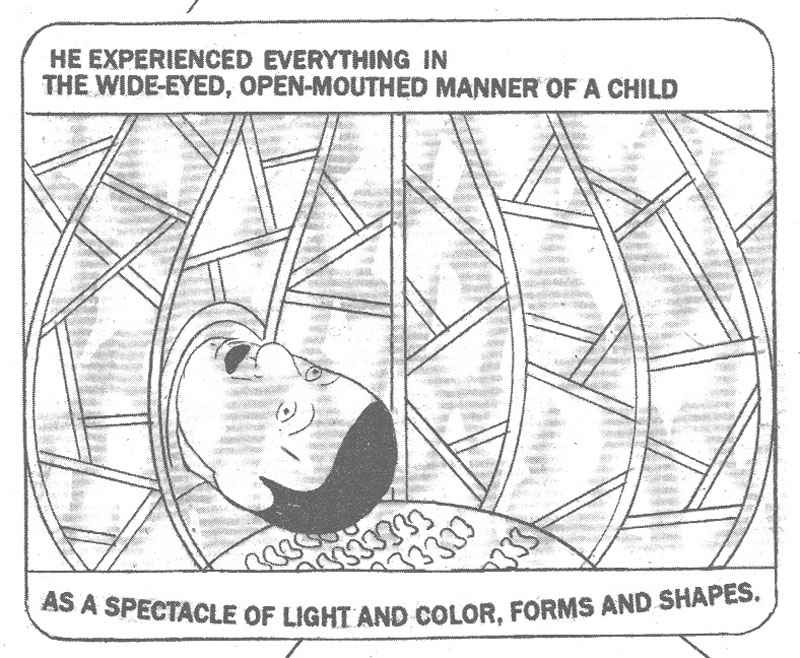

Arsène Schrauwen vit une peur panique de la contamination, qui affecterait son intégrité corporelle : « avoir la phobie du nègre, c’est avoir peur du biologique » écrivait encore le psychiatre Frantz Fanon. Dans son périple colonial, Arsène est obsédé par la contamination de son corps par les fluides à travers lesquels circuleraient les elephant worms (asticots-éléphants) qui rendraient difforme tout corps humain. Arsène se replie de plus en plus en un point de singularité jusqu’à l’explosion. Plutôt qu’animé par des sentiments nobles, Arsène Schrauwen semble porté par sa libido et ses phobies, dans l’architecture du monde.

Schrauwen contourne le signifiant colon du visage par le cercle du zéro, un code asignifiant, où les inconnus n’ont pour tête qu’un cercle blanc parfait. Les ouvriers, les personnages sans identité, n’ont pas de traits, pas de bouche ni de nez, ni yeux, ni oreilles ni cheveux, mais un seul cercle pour tout visage. C’est aussi un trait schizophrène, l’oubli total du visage de l’autre (6), représentation et non-représentation, qui a l’avantage volontaire ou non d’évacuer le faciès en portrait-robot ou caricature des traits du visage, si commune dans l’imagerie coloniale, l’imagerie qui invente l’Occident comme Occident, du Y’a bon Banania des tirailleurs sénégalais aux caricatures contemporaines des musulmans. Le véritable iconoclasme, c’est l’idolâtrie de la figure plutôt que l’attention à ce qu’elle porte de traces et de souffrance des vivants.

Point de singularité dans une architecture de l’objectivation, Arsène Schrauwen se produit dans la langue anglaise typographiée mécaniquement, ou plutôt lettrée mécaniquement, à la découpe, les lettrines majuscules énoncent massivement les faits, rien d’autre, dans des décalages et amputations, accolements précipités, etc.

La bichromie rouge et bleu est le plus souvent massive, soit rouge, soit bleu, deux états, pourtant sans code, rouge rendant chaleur ou excitation, déplacement, bleu rendant nuit ou apaisement, eau, au gré du récit.

Dessins, langue, leur architecture : fantasmes de l’auteur, fantasme du fait majoritaire pour une subjectivité emportée.

Alors le serviteur noir, le boy, dans Arsène Schrauwen, n’est jamais qu’un fantôme, un fantasme du mâle-blanc, un rêve dans un bungalow tout confort, bungalow-cercle pour visages-cercle, ce ne sont pas seulement les figures mais l’ensemble des formes qui façonnent le regard du lecteur.

L’unique représentation d’un nègre se trouve pages 251-252. Arsène Schrauwen y figure enfin le colon imaginaire, finie l’incertitude ballottée d’esquisses, voilà l’assurance du colon, chacune de ses phrases faisant cliché. La langue y basculant de l’anglais au français et au lingala bantou, le lettrage des majuscules aux minuscules. La bichromie se faisant plus « classique » dans une superposition du rouge et du bleu pour produire l’impression de diverses couleurs. Dans une rupture marquée du régime de signes donc. Ces quelques pages, dans une fausse tentative de recours à une « représentation plus réaliste », radicalisent au contraire les mots d’ordre signifiants, réalisent le colon dans l’avenir majoritaire. Si rien ne vient appuyer stylistiquement le tragique de la situation de ces planches, du dialogue goguenard et des colons jouissant de leur situation privilégiée, elle l’est doublement, par Arsène qui accomplit finalement le rapport colonial comme tout l’y poussait sans qu’il succombe, dans sa situation de père adultère dont l’enfant sera élevé par un autre.

On lit dans cette bande dessinée de Schrauwen combien la production d’œuvres d’art n’est jamais sublimation, combien l’idéalisation n’est pas la seule pente naturelle des pratiques, et pas même compensation symbolique des insuffisances du réel (de la bande dessinée au cinéma hollywoodien) (7). Une pratique est d’abord prurit des corps souffrants, symptôme (8). Les productions artistiques sont tissées de refoulement comme d’autres activités névrotiques. Arsène Schrauwen fait symptôme, dans une dérivation de l’histoire familiale, dans l’imagerie coloniale flamande façonnant son corps phobique, symptôme du refoulement de la libido homosexuelle, incestueuse ou adultère. Mais la puissance des symptômes de ses névroses s’affronte aux grands mots d’ordre, aux blocs d’idéalisation imagière. Ainsi la concomitance de la fuite des leopard-men face aux coups de fusil — outil technique —, du visage du cousin Roger redevenant cercle après l’électrochoc.

Notes