Une lecture de Renée de Ludovic Debeurme,

à propos de Renée de Ludovic Debeurme, Futuropolis, 2011

par Cathia Engelbach

Dehors / dedans

« L’espace, mais vous ne pouvez concevoir, cet horrible en dedans-en dehors qu’est le vrai espace. » Henri Michaux, « L’espace aux ombres » (1)

La réplique est imparfaite. D’une couverture à l’autre, Lucille, en tenue d’été, et Renée, en tenue d’hiver, se trouvent à quelques pas d’un seuil différent. La première est immobile, une légère ombre derrière elle. Dans une attitude prostrée et avec un regard fixe sur le buste découvert d’un homme émergeant d’un lac, elle se confond au décor plein d’une vignette mêlant humus et feuillage. La seconde compose l’essentiel d’une image au fond vide. Elle semble à peine s’arrêter à une minuscule clôture bordant une rivière, l’œil fermé interdisant tout reflet et toute représentation, sauf des jambes réduites à des lignes dans l’eau, des traces inapparentes qui pourraient très bien ne pas être les siennes. Toutes les deux isolées et interdites, en marge mais en pleine page, l’adolescente et la jeune femme paraissent avoir confié à l’eau stagnante et aux éléments de cette eau devant elles leur parole. Mais il n’y aura aucun écho. Le miroir, par le lac ou par la rivière, ne dira rien d’elles. De même, il abat le doublon de l’une à l’autre, les mettant toutes les deux en suspension, l’une pétrifiée dans sa confrontation au monde extérieur et l’autre recueillie en son propre monde. Lucille en dehors ; Renée en dedans. Le lac est une porte entr’ouverte sur elles-mêmes, révoquant la duplication mais autorisant la confusion des figures et ne s’intéressant qu’à elles seules. S’il y a miroir, s’il y a réplication, le prisme s’arrête à la lisière des personnages, depuis les détails du monde qui les entoure jusqu’à leur propre monde. Cette frontière intime s’entend déjà dans les prénoms des deux femmes. Le double de la consonne pour Lucille et de la voyelle pour Renée vient en fin de prénom, en bordure, suggérant ce retour sur elles-mêmes. L’horizon demeure ainsi fermé. Lucille, l’anorexique confrontée au dehors, accueille son étroitesse pour la graver à même sa chair. Renée cherche à être pleine et à combler son espace intérieur en se laissant violemment pénétrer par l’espace extérieur, mais elle s’anéantit dans un même temps.

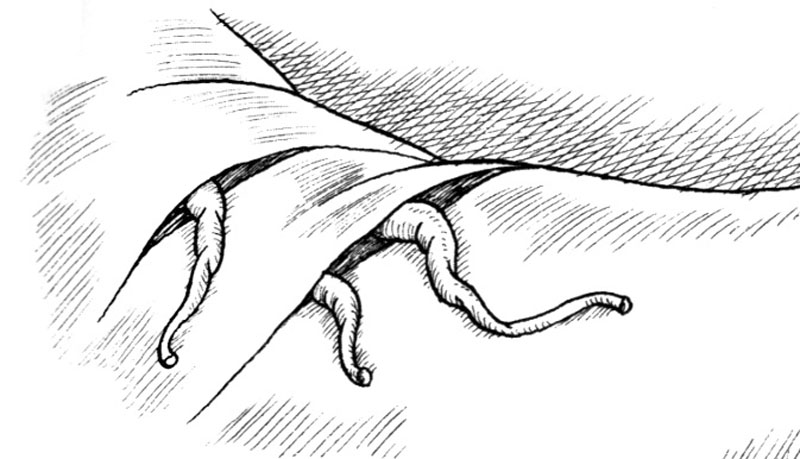

Bornes en propre, cellules d’elles-mêmes, l’une et l’autre souffrent d’un défaut de reflet initial et se perdent dans un jeu de vase communicant pipé, mû en vase clos. Elles ne peu- vent errer qu’en elles seules et, par accident, l’une en l’autre. Elles se fondent à l’eau devant elles, en elles, encloses sur une barque intime et lourde qui les contraint à la paralysie, ralliant un réseau d’images qui les remplissent et les vident à la fois. Confrontées à l’opacité, ces figures de passeurs pauvres ne pourront alors se réaliser et s’achever qu’en fantasme. Mais à ce fantasme de fusion répondent des portraits de confusion. Lucille vient parfois compléter les images manquantes de Renée, et inversement. Renée s’ouvre par exemple sur les paumes en sang de la jeune femme. L’image évoque la mort, l’idée de passage à l’acte pour elle, par ses veines scarifiées, et pourrait suggérer dans le même temps le retour à la vie pour Lucille, sortie de la maladie par ses menstruations retrouvées. Un peu plus loin, le corps miniature de Lucille se dégage des stries de la peau d’une Renée assoupie, illusion née d’une illusion, rajoutant au désordre et à la projection de l’une depuis l’autre, plutôt qu’à l’assimilation de l’une à l’autre.

Lucille et Renée apparaissent en figures liquides et composites, inquiètes. Maintenues au bord d’elles-mêmes, dans l’impossibilité de s’envisager entières, elles ne sont véritablement ni en elles, ni quelque part. Perdues dans un labyrinthe au dehors qui calque leur labyrinthe au dedans, elles s’envisagent à travers des signes d’impuissance et de défectuosité qui structurent et définissent leur « expérience intérieure ». Chacune à leur mesure, elles expriment cette « insuffisance » originelle évoquée par Bataille, faisant de l’être dans le monde un « être incertain et maladroit, une particule insérée dans des ensembles instables et enchevêtrés », qu’il peut projeter où il le veut « hors » de lui (2). Chacune à leur mesure, elles sont aussi des êtres en profondeur, avec leurs peaux et leurs chairs mouvantes et faisant se mouvoir l’espace autour d’elles.

Atrophie et hypertrophie sont des récurrences dans le travail de Ludovic Debeurme, concernant tant les hommes que la nature, impliquant à chaque occurrence le passage du dehors vers le dedans, transformant les éléments en « ensembles instables » et pourtant perclus. Renée se croit « rivière qu’il faut faire couler parfois, pour que tout le mal et la colère s’enfuient à travers elle ». Mais la réalisation est un échec : dans un réseau palimpseste, la fuite ne pourra être qu’intérieure et encaissée. Lorsqu’ils se réveillent d’un faux sommeil, les personnages sont cloués à leurs propres brèches, en lutte contre leurs strates. Une autre dialectique, celle de l’ouvert et du fermé, les tient dans un « minor land », terre infime et secondaire inscrite sur un mode mineur — comme celui d’un musicien perdant ses harmonies. Aussi le cerveau se réduit-il à une main close, et l’éjaculation se résume-t-elle à un enfoncement en soi. Si le corps fermé s’ouvre, c’est uniquement en lui-même et rarement vers l’autre ou vers la nature.

Ludovic Debeurme fait dire à Arthur depuis sa prison mentale et physique : « Je suis dans une boîte – mon lit – qui est lui-même dans une autre boîte – ma cellule – qui est, elle, dans la grande boîte – la prison. Hum. Non… Je suis dans une boîte – ma tête – qui se trouve dans une autre boîte – mon lit – qui est enfermée dans ma cellule, qui est, elle, finalement ma boîte-prison. » Voûte ou dépôt de lui-même, par métaphore, Arthur se perd au moment où il tente de donner une définition, et des cadres précis, au lieu dans lequel il se trouve. Mais une fois encore, la réalisation est un échec. Commentant la pensée de Michaux, cet « horrible en dedans-en dehors » qu’est le « vrai espace », Gaston Bachelard soutient que l’un et l’autre, « l’en dedans et l’en dehors sont tous deux intimes et prêts à se renverser, à échanger leur hostilité ». Il poursuit : « [Par cette pensée], on absorbe une mixture d’être et de néant. Le point central de “l’être-là” vacille et tremble. L’espace intime perd toute clarté. L’espace extérieur perd son vide. Le vide, cette matière de la possibilité d’être ! Nous sommes bannis du règne de la possibilité. Dans ce drame de la géométrie intime, où faut-il habiter ? Le conseil du philosophe de rentrer en soi-même pour se situer dans l’existence ne perd-il pas sa valeur, sa signification même, quand l’image la plus souple de “l’être-là” vient d’être vécue [...] ? La peur ne vient pas de l’extérieur [...]. La peur est ici l’être même. Alors où fuir, où se réfugier ? Dans quel dehors pourrait-on fuir ? Dans quel asile pourrait-on se réfugier ? L’espace n’est qu’un “horrible en dehors-en dedans (3)”. » Posant les mêmes questions, Renée illustre bien « ce drame de la géométrie intime », qui touche ici à la forme même donnée aux lieux, paysages et personnages.

Forme / informe

« Nul n’ignore, par ailleurs, que l’adulte trahit fréquemment dans sa conduite des intentions agressives à l’égard de son propre corps. [...] L’art reflète également ce fantasme originel : “Il faut feuilleter un album reproduisant l’ensemble des détails de l’œuvre de Jérôme Bosch, note Lacan, pour y reconnaître l’atlas de toutes ces images agressives (arracher, éventrer, etc.) qui tourmentent les hommes.” La prévalence parmi elles, découverte par l’analyse, des images d’une autoscopie primitive des organes oraux et dérivés du cloaque, a ici engendré les formes du démon. [...] Il y a donc bien, semble-t-il, une agressivité originelle de nature fantasmatique qui affecte notre expérience corporelle et sa relation avec les autres corps. » Michel Bernard, Le Corps(4)

L’expérience du corps, l’expérience de la forme, passe par une série d’accidents qui structurent le travail de Ludovic Debeurme. Renée, dans une alternance de vignettes pleines et de vignettes aux lignes minimales, fait entrer dans la trame principale des parenthèses, suspensions graphiques et narratives qui figent les formes et les personnages. Si l’auteur admet que c’est avant tout d’un désir d’image — au-delà d’un désir de narration — et d’une improvisation que naissent ses albums, la liberté à accorder aux personnages semble néanmoins toute relative. C’est une liberté d’aliénés. Avant de se montrer démons pour les autres, ils sont démons pour eux-mêmes. Ainsi, à chaque incise, des images mentales et décrochées font pénétrer dans la psyché des personnages, tous multiples, tous habités par un leurre établi dès l’enfance, tous encore informés et assoiffés, en manque, ressentant « la faim dans le bide et dans la tête aussi », tentant de se combler.

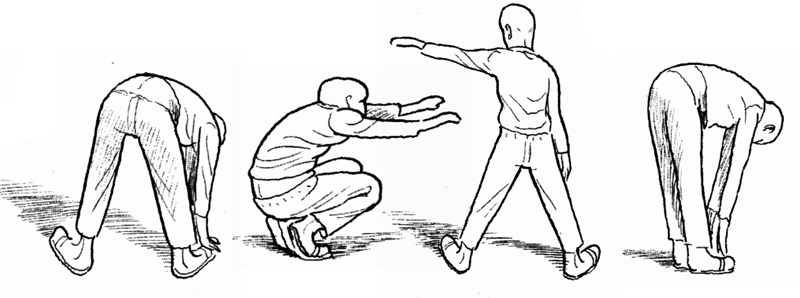

Car il s’agit bien de prendre corps comme on accumule les empreintes mentales et physiques, c’est-à-dire d’emprunter aux autres hommes et à la nature ce qui, en soi, est le signe d’un défaut. Cela passe par des indices de pathologies comportementales, de simples troubles à des obsessions maladives, des TOC de répétition d’Arthur à l’anorexie de Lucille, de l’hystérie et des manies de rangement de la mère de Lucille à la pédophilie de Denis. Tentant de se compléter, ils ne font que montrer leur ambiguïté, entre perfection et perte de soi. Ces itérations ne se déplient dans aucune chronologie, mais dans celle d’un temps infernal ; elles appartiennent à un présent et à des attitudes qui se répètent jusqu’au déséquilibre mental entraînant des perturbations formelles. Et cette bivalence est la part du diable qui fera dire à Arthur : « Le temps n’a pas de cœur, mais il bat. Il bat comme un démon. Il enfonce son rythme des enfers dans les plis de notre peau. Il débobine notre fragile pelote et nous tend, un jour venu, le bout du fil pendouillant ». Les métamorphoses sont dans Renée les manifestations physiques d’une chair en crise et qui déborde, de corps grotesques qui oublient soudain leur enveloppe rassurante, dès lors qu’ils la confrontent au monde extérieur.

Les personnages ne sont démons qu’aux yeux des autres ; seuls, ils gardent leur identité et leur pathologie sous silence — les prénoms comme les vérités tardent à se dire, les vignettes les enferment dans des quantités d’habitudes gestuelles, ou les ramènent à leurs propres pulsions, s’intéressant à leurs corps plutôt qu’à leurs paroles, à leur apparence plutôt qu’à leur être. Déformés, outragés, ils parlent alors avec leur peau. Ils rendent perceptibles leurs déséquilibres intérieurs, deviennent monstrueux au moment où ils se montrent (l’étymologie permettant de rapprocher les deux termes) et laissent jaillir leurs propres revers. Ils s’exposent ainsi dans toute leur laideur et dans l’outrage qui est fait à l’endroit de leur corps. Ils sont entièrement chair, à découvert, dans le sens où Merleau-Ponty l’entendait, soit des « êtres de latence, des êtres de profondeurs, à plusieurs feuillets ou à plusieurs faces (5) ». Figures effritées, voire annihilées, leur image est aléatoire et leur forme contingente.

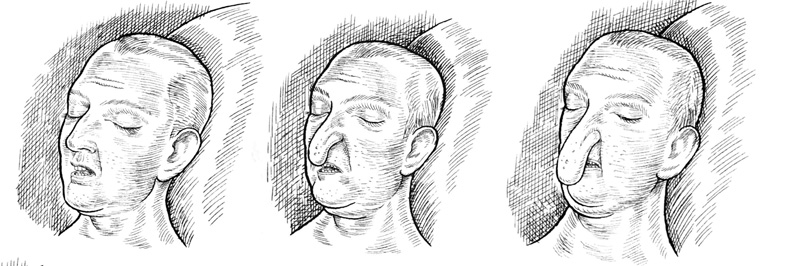

Nombreux s’exposent ainsi par des traits caricaturés, des formes chargées au sens étymologique du terme. Expressions visibles de pathologies, traces de passion et de bouleversements, ces traits révèlent des affectations pathétiques. La dystrophie atteint l’ensemble du corps et se manifeste la plupart du temps dans un second temps seulement, le corps étant tout d’abord dessiné de son point de vue idéal. Son revers vient par une rupture lente d’équilibre et de proportions. Elle peut être globale, émaciation ou enflure du corps dans son entier, ou plus localisée, touchant à ses membres liminaires, yeux, nez, oreilles, bras, jambes, envisagés par irrégularités et asymétries. Les corps de Ludovic Debeurme balancent sans cesse entre construction et déconstruction, auto-construction et auto-déconstruction. Ces perversions anatomiques sont des pulsions, des manifestations qui proviennent de l’intérieur de l’organisme. Elles font du corps un « instrument de l’âme », pour reprendre la pensée aristotélicienne du corps, qui serait défini par sa forme en tant que « principe directeur » et non seulement par sa seule matière.

La galerie de portraits dévoile un bestiaire. Les personnages appartiennent à « la race des mous » et sont donc, en puissance, en perpétuelle métamorphose. « Laids », violents, étranges, l’épiderme éclaté, ils deviennent animaux de terre, d’air ou d’eau. Mais leurs transfigurations prennent, en acte, des valeurs différentes. Jouant avec les possibilités de l’anatomie comparée, Ludovic Debeurme fait par exemple des bras d’Arthur des ailes, et des jambes de Lucille des pattes de fauve, symboles de leur évasion chimérique. Les excroissances de Pierre, musicien de jazz dont Renée tombe amoureuse, partent de son nez avant d’affecter son corps tout entier, par dissymétrie. Matérialisant le mensonge de l’adultère et évoquant les pulsions sexuelles, le nez s’étire comme une verge et, bientôt, comme son instrument de musique, lui aussi ithyphallique. Et « il serait assurément le plus laid [d’entre les hommes], si la musique ne faisait pas de [lui] ce poète infini et céleste », comme Renée l’entend. Pierre, frappé par la grâce mais atteint d’éléphantiasis, se moule dans une forme paradoxale et irrésolue, touchant à la fois au laid et au beau, au lourd et au léger, à la nature et à la contre-nature. Il figure une tragédie et est l’indice de la perte de la maîtrise de la raison sur le corps, dès lors qu’il s’abandonne à ses passions.

La galerie de portraits relève donc d’un désordre inhérent, se décryptant à travers la valeur négative des êtres et de leur représentation. De nombreux personnages de Renée, dans l’épaisseur et la débauche de leurs formes, sont ces animaux du Timée de Platon : « pas autre chose que des humains châtiés et dégradés ». Ils ne naissent ni d’un rêve, ni d’un cauchemar, ni d’aucun fantasme, mais plutôt d’illusions inquiétantes, car étrangères. Ils sont ainsi tous étrangers à eux-mêmes, se tenant face à un miroir opaque voire diffracté, glanant quelques éléments à la nature par compensation, aussitôt déçue. Et ce que le miroir ne leur renvoie pas, c’est aussi le reflet des autres qui demeure vent, fuyant. L’autre se montre uniquement dans ses absences, révélation aussitôt revoilée ; il agit également comme un défaut qui fera dire à l’un d’entre eux : « Il me manque ce que tu gardes pour toi. » Tenus hors du temps, hors du lieu, hors de la parole et de la communication, ils sont tous enfants ou vieillards, souvent les deux à la fois, figures amputées ou hybrides, et isolées.

Absence / présence

Hamm : La nature nous a oubliés.

Clov : Il n’y a plus de nature.

Hamm : Plus de nature ! Tu vas fort.

Clov : Dans les environs.

Hamm : Mais nous respirons, nous changeons ! Nous perdons nos cheveux, nos dents ! Notre fraîcheur ! Nos idéaux !

Clov : Alors elle ne nous a pas oubliés.

Hamm : Mais tu dis qu’il n’y en a plus.

Clov (tristement) : Personne au monde n’a jamais pensé aussi tordu que nous.

Hamm : On fait ce qu’on peut.

Clov : On a tort.

Samuel Beckett, Fin de partie (6)

« Endgame » : fin de jeu pour la nature et les éléments de la nature. Dans la pièce de Beckett, Nagg, Nell, Hamm et Clov sont, comme Lucille, Renée, Arthur, Pierre, Denis, les mères, les pères, les frères et la galerie de personnages de Renée, des figures amputées ou hybrides, et isolées. Ils vivent, ou plutôt ils végètent, dans un espace non défini, dans un recoin du monde désert, ou plutôt dans un recoin désert du monde. L’« intérieur sans meuble » de Fin de partie, uniquement percé par moment par une lumière grisâtre qui entre par une minuscule fenêtre, est un espace clos à l’état d’ébauche ou de ruine. Il est la nuit d’une journée ordinaire, ses quatre murs et sa poubelle. Il est hanté par des infirmes : Hamm, privé de la vue et sa mobilité, Clov, son fils adoptif réduit à l’état d’esclave, et Nell et Nagg, ses parents amputés des jambes, des ordures remplaçant leurs membres fantômes. Le théâtre de Beckett et l’univers de Ludovic Debeurme présentent tous deux des figures défaillantes d’un monde défaillant. Tous sont au monde tels que le monde leur apparaît : tordus, c’est-à-dire déformés et instables. Tous sont à la fois les indices d’une fin et d’une évolution, d’une mort et de transformations.

Le lieu dans lequel ils évoluent, extérieur pénétrant dans l’intérieur, qui « monte au fond [d’eux], si fort, forêt tout entière [qu’ils ont l’impression de] manger par le nez » ou encore « mer qui les terrasse, les jette contre le sol avec sa force sans que rien de sa surface n’ait à se vider » contre eux, mais dans le sein de laquelle ils se tiennent « vivants », est sans cesse en balance entre vie et mort. Aussi Renée se sent-elle « anéantie » et « vivante » à la fois lorsqu’elle se fait pénétrer par son musicien. Leurs rencontres les enferment dans une chambre, abri ou prison à l’image de leurs enceintes corporelles. N’appartenant « à aucun jour qui se lève », vampires, enfants-vieillards, spectres, gisants, les personnages se fondent à leur espace microcosme et ne cessent de s’allonger sur un lit-linceul, parfois dédoublé. Dans ces décors uniques au centre desquels ils placent leur couche (berceau ou cercueil), ils ne peuvent donc s’échapper qu’à travers leurs propres métamorphoses et sont hantés par des invisibles du monde, des présences d’absents qu’ils ignorent et qu’ils connaissent pourtant, qui les suivent et les observent en silence.

Ces formes absentes viennent combler leurs nuits. Elles leur sont autant mémoire qu’ombres. Nouvelles figures lacunaires, elles sont des souches, des racines mortes qui possèdent leur imagination, et elles ne quittent pas une forêt d’enfance, un arbre (généalogique), le lieu d’une possible recomposition familiale. Car tous souffrent d’une défaillance de liens, de descendance ou d’ascendance : ils doivent la brèche qui les bâtit à une lignée familiale rompue ou étêtée — tous sont ainsi écartelés, dépecés ou décapités, à la recherche de membres (de leur famille) fantômes. Double du lit, la balançoire sur laquelle Lucille attend son père lui est forêt tout entière, immensité intime. Elle est également la figuration d’un élan brisé, la balançoire sans le père pour la mettre en mouvement perdant sa faculté, et d’un arrêt dans le temps. Cette immobilisation se retrouve dans l’ensemble des gestes des personnages, paralysés dans leurs manies et contraints à des piétinements incessants. Elle est le signe de miroirs opaques et indéchiffrables, dans lesquels ils ne voient ni leurs propres reflets, ni ceux d’une parenté. Par l’impossibilité de la résolution, Arthur / Vladimir restera ce fatherkid (7) et hésitera donc toujours sur son identité, et le miroir suggéré par le lit double de sa cellule, qu’il partage avec un pédophile, lui renvoie une image diffractée et tragique.

Mais ce vide est aussi un blanc primordial. Leur lieu est un intervalle de temps et d’espace, « entre » fait « antre (8) ». À l’arrêt, en suspension, les formes peuvent dupliquer jusqu’à se confondre. C’est le cas des paysages : « Quand la mer se retire, il y a ces morceaux de craie, jaunes et sales. Ils sont une frontière fragile, un chemin entre l’air et l’eau. [...] Je crois qu’à force de se mélanger à la mer, ils se sont arrondis comme de vieilles montagnes. » Et, par répercussion violente et synesthésique, c’est aussi le cas des personnages, tour à tour perforés par des « couteaux mystiques qui s’enfoncent dans les chairs » et appréhendant le monde et l’autre par les odeurs qu’ils dégagent. Lorsqu’ils accueillent les éléments en eux, c’est une lutte contre eux-mêmes et contre leur propre dispersion qui s’engage. Une recherche d’espaces et de filiation.

« Sur les cendres des astres, celles indivises de la famille, était le pauvre personnage, couché, après avoir bu la goutte de néant qui manque à la mer. » Stéphane Mallarmé, Igitur (9)

Notes