DESSINER

2) Le contour, le vecteur

par L.L. de Mars

« Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main, et la voir en la dessinant. » P. Valéry, Degas, danse, dessin

Circonscrizione

Nous avons rencontré une frontière catégorielle autour de laquelle dessin et couleur s’opposent dans le traitement métaphysique de la forme représentée, conséquence inévitable d’un traitement également morcelé des formes naturelles. Engagés trop loin alors pour pouvoir les penser ensemble comme déterminants de toute forme, dans les même rapports de perception et surtout de durée, nous étions tenus de croire cette séparation fondée en nature pour la fonder en représentation : c’est un miroir du couple d’oppositions forme et matière, dans lequel cette dernière entraîne irréparablement la couleur à ses aléas, à son indétermination, et où — conséquence et cause — le contour s’y soustrait par adéquation à une forme, signe pour elle, et forme à son tour.

Une hypothèse temporelle, préalable à toute interprétation, les avait séparés, hiérarchisés, déjà, dans la perception. Ceci impliquait une autre détermination, faisant de la mentalisation — puis du dessin — un contour qui taille dans le temps sa vacuole. C’était établir en espace mental isolé une masse contre la possible pensée d’une attention — puis d’un dessin — sans déliaison entre masses non traitées et angle d’une vue prise dans la durée.

Si le dessin comme contour est une pensée de l’enveloppe comme forme mentalisée, s’il rejette la couleur dans l’agitation incertaine de la matière bruissant devant les yeux, c’est au prix d’un dégagement volontaire de propriétés (car le dessin est pris, comme tout le visible aristotélicien, dans la couleur, et la couleur trace, dessine, vectorise et sépare) et de qualités (couleur et dessin sont soumis aux mêmes déplacements accidentels).Tout un socle théorique, dans lequel nous sommes encore englués, fut fondé en lestant le corps sacrifié d’un rapport modal au monde.

Troisième creuset mythique

«•Nous divisons la peinture en trois parties. Cette division, la nature en personne nous l’enseigne. Puisque la peinture s’efforce de représenter les choses vues, il nous faut examiner de quelle manière les choses tombent elles-mêmes sous notre regard. D’abord, bien sûr, quand nous regardons un objet, nous voyons que cet objet occupe un lieu. Le peintre alors cernera l’espace de ce lieu, et à cette façon méthodique d’ourler l’objet, il donnera le nom approprié de circonscription. En observant, nous nous rendons compte sur l’instant du grand nombre de surfaces assemblées ; l’artiste appellera à juste titre cette conjonction des surfaces qu’ils disposent en leurs lieux respectifs, la composition. Enfin si nous regardons plus attentivement, nous distinguons les cou- leurs des surfaces dont la reproduction en peinture, parce qu’elle reçoit toutes ses variations des lumières, sera par commodité dite réception des lumières. »

Voici qu’Alberti aménage dans le dessein général de l’image à peindre, par ce chapitre 30 de De pictura, un espace spécifique appelé circonscription. On pourrait le croire, par cette réserve conceptuelle, rendre justice à la plasticité interne du dessin comme mode et à l’excès qu’il tient, toujours, devant la notion de linéament ; mais il ne s’agit que d’un nouveau jeu de miroirs renvoyant, à la partition conceptuelle d’un processus qui cheminerait depuis l’expérience sensible jusqu’à la connaissance — circonscription, composition, réception des lumières —, une partition historique de la production d’image dans son propre cours. Cette séparation introduit un étrange mouvement de décomposition de l’activité plastique, avec pour argument qu’on trouve son modèle ontologique dans l’expérience du monde. Mais il a fallu commencer par désarticuler les qualités immédiates de tout objet pris dans l’expérience du regard pour permettre cette consécution, arrachant le disegno (dessin et dessein) à son tour, à sa durée : atomisation du tout ensemble de l’image, procession aberrante de l’idéation jusqu’à cette expérience sensible par excellence qu’est la couleur, devenue partie d’un tout supérieur initié dans la forme ; troisième étape d’une perception et d’une noétique, c’est en tant que telle qu’elle est prise dans un modus operandi de la peinture dont elle devient la couche de finition. Tout se passe alors comme si rien du monde ni de ce qu’il suscite en nous ne se passait d’abord en elle, n’était pris en elle, n’était expérimenté en couleur, et surtout pas le dessin... Celui-ci, toujours conçu en binôme de la couleur comme articulation de la peinture, restera le fidèle topographe d’un monde effectué.

Mieux encore, parce qu’on le cheville à l’idée d’une forme mentalisée, pure de toute couleur, reconvoquée par lui, on pourra faire dépendre du dessin tous les arts, ce qui revient à l’en extraire. Il en est l’idée fixe. Le caractère arbitraire de cette séparation, comme de cette dépendance, est illustré par les contradictions théoriques qu’elles ont pu impliquer : Vasari argue de ce caractère universel pour en faire l’arc de tous les arts quand il s’agit de faire jouer théoriquement Florence la dessinatrice contre Venise la coloriste ; et Roger de Piles, un siècle plus tard, à la recherche d’une quintessence picturale, conclut de cette absence de spécificité l’infériorité du dessin sur la couleur.

À tout point de vue, c’est égal. Ça a pu être immensément fécond, avant d’être fossile et de disparaître des questions de peinture. Disons que ça s’est déplacé : le procès d’une théorie du dessin du XVe siècle serait simplement comique si nous n’étions déjà enlisés dans des cadres métaphysiques de l’Antiquité...

La bande dessinée serait, avant tout, dit-on, discipline du trait. C’est ce qu’il faut entendre par dessinateur de bande dessinée : la reconduction d’une théorie étique du dessin. Quand on s’embrouille un peu dans son histoire (qui n’est claire à aucun moment), on a toujours recours à celle de l’imprimerie : la vieille raison du monde ordonné laisse place à la rationalité technique pour justifier cette tutelle théorique qui pense hors des couleurs et des masses. Mais à prendre les contingences techniques pour une nature, on prend surtout le dernier état du monde pour sa raison même : on étouffa aussi vite dans cette typologie du dessin que dans les limites machiniques, et toute occasion de déborder la couleur et de travailler les masses fut prise d’assaut. Qu’on s’obstine à penser Winsor McCay hors de ses couleurs — la monographie rédigée par Kaplan y consacre une page — ou qu’on écarte ce que les bandes d’un Bordalo Pinheiro travaillent, dès les années 1890, de la couleur, nous dit ceci : il n’est pas question de voir, et peu importe que les productions nient la sujétion de la pratique aux conditions techniques de son exploitation pour fonder ce cadre théorique commun. Devant l’impossibilité d’établir le trait atone en règle et en substance, il ne restera plus guère que le recours aux statistiques... Dessiner des bandes a toujours été dessiner à plein tube. Là où dessiner peint, où peindre dessine, c’est-à-dire dans le monde.

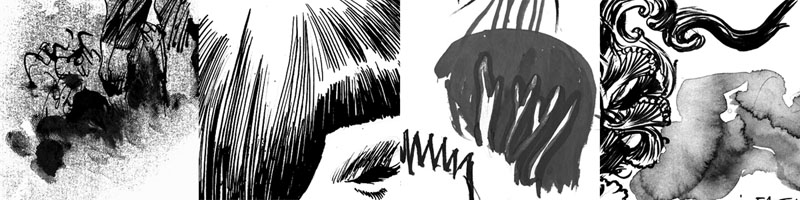

Si on tient le dessin pour le compte rendu d’un rapport établi au monde (ou à une théorie du monde ; dans tous les cas un rapport consommé), n’oublions pas qu’il est surtout ce qui établit ce rapport, ce par quoi on fonde une relation avec le monde. Le dessin compose avec différentes stratégies d’occupation de l’espace, qui sont autant de processus d’advention du mode dessiner et qui le changent, le grandissent et grandissent avec lui le regard. Qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu’il y a bien des traitements linéaires, mais aussi des devenirs-masse, des rétentions béantes, des rythmes de croissance qui vont de la scarification la plus sèche au chaos des bruines ; masses, filets, sillons, nappes, incises, nouages, grappes, boucles, insectes, pulvérisation, dilution, poudre. La relation au monde s’y incarne très littéralement, et les processus d’imitation (que j’appellerai assonances pour rompre la distance irréparable ainsi que la finalité où la mimèsis tient l’objet du dessin) sont pris dans ses rythmes ; la vectorisation est prise dans une homothétie charnelle, dynamique, avec le corps dessinant qui entretient d’étranges rapports d’introjection avec son objet — représentation du partage illusoire d’un mouvement avec lui, bien plus que représentation éventuelle d’une vitesse optique.

Notre relation contemporaine à la mimèsis est particulièrement déterminée par ces effets dans lesquels nous reconnaissons l’imitation de la vie ; ces effets, qu’on imaginerait naître à l’âge baroque, sont en fait exposés dès l’Antiquité par la notion d’odos suntomos (la voie rapide du dessin grec, qu’on pourrait appeler dessin vite, qui est autre chose qu’un dessin rapide) ou encore par la recherche de la véhémence, de la vélocité du trait chez les théoriciens du maniérisme. Ce qui frappe l’imagination est que la cible de ces effets de vitalité est moins l’objet même de la représentation à proprement parler — passage du cheval, bougé de la danse — que le trait (agent, non pas des muscles et des os, mais des nerfs). Dans le fluide passage qui enchaîne les pleins aux déliés du pinceau, l’amateur traque une autre forme de certitude que la juste représentation scénographique : il cherche la représentation d’un mouvement effectuant, dont la dynamique, bien qu’arrêtée, serait la trace testimoniale. Ce qui doit être retrouvé est la représentation d’un mouvement qui a eu lieu au-dessus du cadre illusionniste, le mouvement qui l’a produit.

Le cadre matériel du dessin le distingue opératoirement peu de la peinture : il est lié, dilué, pulvérisé, pris en couches, ce qui implique d’égales conséquences plastiques : il n’est pas plus tenu dans la ligne — pulvérulence des craies, estompes, crachis des encres — qu’il ne n’est dans l’atone — plombs bleutés du Duccio, trois crayons de Rubens, encres colorées de Steadman. Mais buter sur le champ technique — celui des arts dits graphiques — nous égare : s’il y a bien quelque chose qui dans la couleur dessine, c’est ce qui, dans son propre champ, opère des mouvements de vectorisation. Et s’il y a quelque chose qui peint dans le dessin, c’est ce qui lie les grands mouvements de fond des masses. Liaison et déliaison dans les processus, mais surtout tissage du champ et articulation des plans. Le champ est ce qui se constitue globalement de façon continue ; les plans sont les opérations de pensée et les actions qui distinguent sans les délier les espaces du champ, qu’il s’agisse des espaces illusionnistes (en perspective par exemple) dialoguant par les opérations techniques mêmes de cet illusionnisme, ou qu’il s’agisse des espaces discursifs, plastiques, qui se propagent dans tout le champ pour en composer les mouvements de fond. De ce point de vue, il est vain de séparer peinture et dessin, couleur et dessin, car il s’agit d’une contention générale des effets de durée — l’image toujours-en-train-de-se-faire — , dont couleur et dessin sont des modes différents de constitution mais pas des domaines séparés (ni de la pensée de l’image, ni de sa production). Distinguer peindre et dessiner opératoirement reviendra à les prendre en tant que mouvements spécifiques susceptibles de traverser aussi bien la peinture que le dessin.

L’étude de la durée pourrait consacrer une discipline à part entière : piège ambré des temps de construction qui rend visible, intelligible, ce mode spéculatif par lequel dessiner, peindre, furent des opérations d’une connaissance contiguë au monde traqué par sa représentation en marche. Dépris de la boue du codage, le regard peut se déplacer loin des pistes discursives, de la série stylistique, ou de toute autre machine de mort attributive, discrétisante, pour retrouver les moyens de creuser, de verticaliser l’axe du regard, de fouisser cette poreuse étendue de durée propre. Invité à trouver une assonance pour son propre corps, le spectateur est également invité à découvrir les liens puissants que la durée propre entretient avec la durée figurée, dont elle constitue un des plus solides moyens d’analyse : qu’elle fonctionne par écho — le furtif se tend furtivement, le liquide se prend dans les pigments distendus et mouillés — ou même par contradiction — la soustraction par le grattage faisant les rehauts d’une herbe touchée par la lumière.

Préparé à aborder la peinture avec en éclaireur Euclide, Alberti allait la fermer en partie à sa picturalité même, en tenant fermement la question de l’image entre bord et surface toujours traités dans des rapports de contingence, maintenus en tensions, en îlotages, jamais pensés en monde, c’est-à-dire en ajout de réalité : seul un tel ajout, une telle conception de l’extension des territoires pratiques, aurait permis de rétablir dans les traits la matérialité des naissances plastiques et dans les nappes le foisonnement des striages constitutifs, celui d’un profond mélange. Pionnier audacieux — par son extraordinaire chapitre 33 — d’une conception formelle et plastique de l’image peinte, Alberti a été conduit par elle à l’hypothèse de la pure surface et de ses agencements conceptuels inédits. Mais en regard, il l’y a enfermée pour longtemps.

Le maillage souterrain des rythmes est rendu imperceptible par le maillage rationnel dont il fera l’instrument optique du dessin : l’invention du voile d’intersection — cadre tendu de fils croisés devant le dessinateur —, trame régulière à travers laquelle le champ de vision se découpe en sections carrées, impose son mode d’écrasement bilatéral au regard comme au dessin : il arrache à la durée, gèle en contours et, précisément, anticipe la série des opérations discriminantes : il en est la condition et la vérification. Il empêche de voir ce qu’il invite à mieux regarder. Il établit la commensurabilité, c’est-à-dire, au fond, cette composition dont la circonscription n’est que l’inventaire et la couleur l’enduit.

Que pourrions-nous dire encore de la circonscription ?

Nous avons vu que, définie comme limite des corps, elle est avant tout idée des corps limités en tant qu’ils sont précédés de leur frontière métaphysique : c’est en seconde limite, celle, temporelle, de la relation entre le dessinateur et son objet, qu’agit la circonscription. Nous pourrions la distinguer, alors, du contour comme phénomène : aussi mouvant que la couleur, aussi instable qu’elle, un contour instruit d’une relation fugace, d’un mouvement entre l’observateur et son objet. Mais quand il est pensé comme capture, il l’est aussi, étrangement, comme propriété du corps lui-même. Corps se capturant ? Corps impensable sans capture, corps inadmissible si impensable (nous verrons plus tard que pour composer avec la tache, il faudra très tôt la domestiquer par sa mise en signe générale). Comme il y a de l’impensé travaillant dans le dessin, c’est sans doute l’intuition de cet égarement pratique qui imposa une subordination de la formulation à la formalisation. Parce que le contour est une propriété du regard, il laisse coi devant la question des essences autant qu’il interdit devant la notion de matière : on traquerait en vain la poussée matérielle qui le fit naître. Il n’est pas un donné, il n’est ni une évidence ni une nature. Il est une expérience sensible en transition infinie.

On voudra l’imaginer saisir comme d’une viande les sucs imaginaires de l’essence ? Alors il faudra le rabattre sur les objets, les maroufler de cette fonction rhétorique du dessin pour que la pensée ne s’égare pas avec lui dans le branle du monde des choses. On va étendre jusqu’aux pelures successives de la perspective, conçue comme dessin intérieur (comme retrouvailles avec la raison du monde), la domination rhétorique des formes extérieures, arrachées au temps (fixées dans leur zone d’interprétation, déjà rhétorisées) ; si on y loge une position subjective, elle est aussitôt livrée aux mathématiques : l’œil du géomètre invite le spectateur à prendre sa place un instant dans le cadre perspectif. Le dessin y sera la seconde nature docile vérifiant l’ordre de la représentation derrière l’ordre du monde. C’est dans la mesure où l’on veut qu’il soit évidence rhétorique que le dessin est acculé à resignifier une forme par ses contours ; s’il essaie d’y échapper, il s’encrasse, se perd, s’abîme en nuances et revient buter sur le frontalier. Ainsi, le dessin est pensé en véhicule, ce qui tendrait à dire qu’il n’a pas d’existence propre et, également, qu’il est la seule insignifiance dans une chaîne de significations.

Pour délier contour et dessin, il faudra trouver un mouvement plastique accompagnant, de la perception, le caractère continu du sujet au monde, des choses entre elles, des plans entre eux, des durées. Nous devrons libérer la surface des sectorisations entre traits et masses comme entre dessin et couleur : le contour est aussi possiblement ce clapotis coloré aux berges de la Venise du Tintoret, ce dessin par la couleur, propriété d’un environnement, frange que la couleur pousse pour s’évider d’elle-même. Le voilà devenu alors pure extériorité, bord poreux des charges plastiques.

Dans une image, l’idée qu’il y ait un contour naît d’un rapport entre un objet et un subjectile, entre un arrière-monde et les formes qui s’y meuvent. Ce rapport figural contamine nos interrogations plastiques. Nous y nichons de lourdes figures et entretenons d’étranges confusions entre scène et fond. C’est un rapport de représentation, car il n’y a pas de scène pour une surface, il n’y a que des relations de couches : ce qui anime l’arrière-monde le constitue également (chaque surface est elle-même, sans reste). Un rapport de masses n’y est qu’illusoirement frontalier, leurs franges n’étant pas une limite mais une perception de frottement. La question du contour n’est pas une question de dessin, c’est très également et en même temps une question de couleur parce qu’il s’agit d’un seul et même problème, celui de l’impermanence des masses. C’est masse contre masse que ça se joue, et non pas trait contre trait. Dessin et couleur sont pris ensemble. Ils sont pris ensemble dans le jeu des déterminations, dans l’idée, dans la production de formes nouvelles, de ces formes nouvelles au monde (bien plus que du monde) qu’on appelle des images.

Disegno

Le mot disegno affirme du dessin sa double nature : il dit combien le dessin est autant noétique que noématique, acte de connaissance et objet de la connaissance, opération de formulation — démonstration — et opération de distinction, il expose sa temporalité propre, sa modalité constructive, ses conditions d’apparition et il rapporte une perception immédiate, tendu entre son propre plan et le plan de référence. Il est interrogation et réalisation. Déjà analytique et plastique, dynamique et structurel, ressortissant aux champs conjoints du désir et de son effectuation, le mot dessein, qui s’est écrit de cette façon jusqu’au XVIIIe siècle, impliquait, comme disegno, cette double nature noético-noématique, jusqu’à cette coupure lexicale qui le vida de son train spéculatif aussi nettement qu’on l’avait arraché à la couleur. Le dessein était dénoué de ses puissances...

Cet éclaircissement réduit toutefois le disegno à un mouvement projectif, comme un filet optique pythagoricien jailli de l’œil, écartant la nature intérieure que le dessin impliquait du processus de représentation :

Quatrième creuset mythique

« Par ce nom de disegno interno je n’entends pas seulement le concept interne formé dans l’esprit du peintre, mais également ce concept que forme n’importe quel intellect. »

Zuccaro s’inscrit là dans une tradition néoplatonicienne : il ouvre par une image antérieure le chemin prospectif et créateur, composant une représentation mentale achevée qui est, déjà, disegno. Disegno interno. Hélas, il ne fait pas commencer le processus dans l’esprit : il l’y fait finir. Dessiner revient à révéler un toujours-déjà-là, par un mouvement dont Zuccaro avoue humblement son impuissance à lui trouver une spécificité picturale dans le champ métaphysique. Disegno sera un trait de vocabulaire pour spécialiste sans spécialité...

Ces disegni — interno et esterno — établissent entre le projet d’une œuvre et sa réalisation une sorte de dialogue métaphysique. Il y manque encore quelque chose d’essentiel, ce que la pratique elle-même forme de la connaissance, la polyrythmie spéculative propre au dessin. Zuccaro l’a réduite en stations du dessin ; mais le dessin concourt simultanément à exploiter son champ d’expansion, à le strier et l’ouvrir en même temps, et à relever ses rapports de liaisons avec les référents qui ont causé sa nécessité, et peu importe qu’elle soit impressive ou expressive (appelons nécessité le modèle du dessin, sa cause, son origine, qui n’a pas à être vissé dans le monde des choses mais peut tout aussi bien se loger dans un commentaire de celui-ci, une idée poétique, une propulsion du dessin lui-même comme filet continu du devenir, une rêverie).

Pratiquer le monde : voilà ce que fait le dessinateur, pratique spéculative qui ne s’antépose pas au monde des choses mais participe pleinement à sa réalisation, son expansion. Le dessin comme pratique du monde est plus qu’une liaison entre des quelconques disegno interno et esterno, il est ce qui justifie même qu’il y ait une idée du dessin et ce qui rend possible le monde de la connaissance par lui. Il conduit la danse. Même si l’évocation d’une image mentale a toujours cours aujourd’hui, il ne faut pas prendre trop au sérieux ce qu’elle prétendrait dire d’un processus de représentation, mais plutôt comprendre en quoi les relations de tous ces modes de l’image se poursuivent, bien au-delà des problèmes liant leur identité, pour trouver un principe d’homothétie commencé avant l’image, et se poursuivant au-delà de sa fonction supposée :

« Celui-ci est comme la forme ou idée de tous les objets de la nature, toujours originale dans ses mesures. Qu’il s’agisse du corps humain ou de celui des animaux, de plantes ou d’édifices, de sculpture ou de peinture, on saisit la relation du tout aux parties, des parties entre elles et avec le tout. De cette appréhension se forme un concept, une raison, engendrée dans l’esprit par l’objet, dont l’expression manuelle se nomme dessin. Celui-ci est donc l’expression sensible, la formulation explicite d’une notion intérieure à l’esprit ou mentalement imaginée par d’autres et élaborée en idée ».

Vasari, ici dans ses Vite, fragmente encore la séquence, rendant plus insaisissable le chemin qui conduit du regard à la main : cognizione, concetto, giudizio puis disegno allongent la chaîne qui tient à distance la force impressive et attèlent plus que jamais l’image à un vocabulaire métaphysique.

Imiter quoi ?

Les rapports d’homothétie entre les objets de l’imitation et ses causes limitent le spectre imaginatif à un inventaire des possibles déjà effectués : pour Saint Bonaventure par exemple, c’est en tant que le monde est beau que les œuvres sont belles. On peut imaginer que si les vertus de l’imagination sont ainsi limitées aux opérations de réorganisation des formes effectuées, en esprit ou en acte, c’est parce que rien ne saurait excéder un monde considéré comme parachevé. Pour Plutarque, qui écrivait que « l’imitation vraie et naturelle d’un objet agréable ou affreux est toujours sûre de nous plaire », l’assonance comporte en elle-même la puissance de faire approcher la vérité : « la bonté de l'imitation consiste dans le rapport et dans la convenance de l'objet imité avec la peinture qu'on en fait ». Pour illustrer les vertus de cette dissemblance de corps touchée par la vraisemblance de l’imitation, il évoque le cri du porc que Parménon imitait si bien : « le cri du cochon, le bruit d’une poulie, le sifflement des vents et le mugissement des vagues, sont désagréables à entendre. Ils plaisent cependant quand ils sont bien imités ». Rien ne saurait excéder la vérité...

Que sa nécessité soit une intériorité comme mouvement ou une extériorité comme forme, le dessin est exclu du processus de création : c’est hors de lui-même qu’il peut espérer atteindre, entre autres choses, aux catégories esthétiques... Les questions esthétiques, les solutions formelles, sont ceinturées par les mêmes prémices : elles touchent essentiellement aux rapports de continuité et de discontinuité dans lesquels on postule le dialogue entre sujet et monde. Mais, toujours, elles sont prises dans un cadre mimétique : beauté dans la vérité du geste ontologique du Créateur, beauté dans la vérité de l’idée reconduite par la forme, beauté de la vérité mimétique elle-même, ou encore vérité du geste expressionniste, vérité de l’âme romantique, etc. Devant la connaissance et le monde, c’est moins un rapport de vérité (difficile à imaginer indésirée) qui est recherché que d’autorité, dont la vérité n’est au fond que le garant le plus solide. Vérité d’une méthode, vérité d’un concept ou d’une histoire, il manque toujours au corps dessinant un lieu de vérité dans cette topographie.

Voyons comment ce corps peut lui-même devenir contour, enclos d’une action, corps passif animé de mouvements sur lesquels il n’a pas d’empire : nous avons vu que le conto ur appartient au cadre métaphysique en ce qu’il implique l’absence du dessin dans son cadre de réalité figurale — comme l’ange de l’Annonciation, invisible à Marie dans le cadre de la storia figurée et visible au spectateur du tableau : le contour est une absence présente, profondément transitoire et, également, transitive (il montre son objet). Et si jamais une intuition troublante ouvre à la possibilité d’un vecteur tirant le dessin, on fait alors appel à un autre cadre métaphysique pour l’y tenir lui aussi, et qui se développe depuis Ovide — « il y a un dieu en nous, sous son impulsion nous nous échauffons, Et cet élan contient les germes de l’esprit sacré. » (Fasti) — jusqu’à Francescus Junius qui en fait le socle du premier chapitre de son De pictura veterum : l’enthousiasme. La théorie de l’enthousiasme survivra sans peine à la retraite apparente des dieux pour venir siéger durablement dans l’inspiration.

Il n’est jusqu’à la faculté imaginative elle-même — la fantasia antique — dont on prive le dessin qui, décidément, ne fait rien... Chez Aristote, la fantasia est « l’empreinte ou la trace d’une sensation » ; chez Scaliger, « l’intellect est un miroir des choses » ; chez Cicéron, « tout ce que nous discernons par l’esprit tire son origine de la vue »... La fantasia est combinatoire, art du mélange imitatif et discrétisant. Cette conception discontinue, passive, de l’imitation, est toujours en vigueur dans les critiques contemporaines du plagiat et la compréhension du droit d’auteur, prenant pour des questions morales ce qui ressortit à un cloisonnement métaphysique (pour une analyse détaillée du plagiat, je vous renvoie à mon Hapax, publié chez The Hoochie Coochie). Le processus imaginant n’est plus qu’un subsidiaire de la mémoire, soumis à ses règles et propriétés, mené à des fins esthétiques — ces combinaisons supposant toujours un objectif autre que le dessin lui-même, mode extensif et formel de l’idéalité.

Proclus, en écrivant sur le Timée, va plus loin encore en faisant de l’imagination la condition exclusive pour atteindre la beauté « conformément à une image conçue par l’esprit ». Discernée, pour reprendre le mot de Cicéron, c’est-à-dire parachevée par l’esprit en cela qu’il clôture de lignes fermées, qu’il précise, arrache à l’ambiguïté du dissemblable : ce qui a été embrassé par l’esprit hérite de sa puissance abstractive ; toutes opérations visant à nier le dessin comme effectivité propre (et cadre d’invention), le conduisant au pur servage des idées soutenues ou des formes convoquées. Le topos — toujours vivace pour la bande dessinée — de l’imitation de la nature, qui fait de « cette aptitude [...] profondément implantée dans l’âme humaine » (Aristote) un problème de relation entre deux mondes, évite de poser en nature le dessin, la peinture, comme s’ils en étaient eux-mêmes dispensés, flottant au-dessus du monde des choses. Hors du recours à la matérialité technique pour gagner un peu de présence, il lui restera soit la risible formule du style (survivant exclusivement dans notre discipline) qui solidifie grammaticalement jusqu’à l’étouffer cette relation dans des rapports de dépendance et d’efficacité, soit l’expressivité... L’expressivité ne résout rien des tensions internes à l’apparition d’un mode, et abouche au contraire à de nouveaux malentendus : survivance nerveuse de l’image mentalisée, l’expressivité, toujours plus ou moins thérapeutique, ne repose que sur un certain ressassement, celui de convention s grâce auxquelles on vérifie les modes de l’expression elle-même sur son échelle graduée d’intensités. Il va sans dire qu’à ce prix-là, il n’existe rien d’autre qu’une filialité entre les œuvres du dessin et le tourisme — la stupéfaction — étendu à toute la vie du regard.

Il ne s’agit pas d’écarter de notre compréhension du dessin le concept d’imitation auquel on le rattache, mais de le déplacer, de le changer de paradigme, de lui redonner la durée qui fait défaut à sa théorie des formes. Quand la représentation est seconde, elle est fossile.

Vectoriser

« L’élève qui apprend à lancer le javelot cherche à atteindre sa cible et forme sa main à diriger ce qu’il envoie. Une fois cette faculté acquise par l’enseignement et l’exercice, il l’utilise en direction de la cible qu’il veut : il n’a pas appris à frapper tel ou tel objet, mais tout ce qu’il veut. » Sénèque, lettre 94.

Qu’entends-je par vectorisation ? Mieux qu’une propriété du dessin, elle singularise le mouvement dessiner, décloisonnant peinture et dessin comme catégories inquestionnées, topoï. J’appelle vectorisation le jeu figural par lequel se signifie et se produit un mouvement, où apparaît celui qui s’y donne. Toute vectorisation, de ce point de vue, a les propriétés adventives et créatrices de la danse, mouvement effectué et figuré, s’accompagnant de sa matérialisation. Il y a un corps infiguré qui s’étend en chaque figure, en profondeur de celle-ci, dont la vectorisation est le possible effectuant, tangible. Il se réalise de ses mouvements, s’y constitue, autant dans la détermination des masses que par le nouage qu’il leur offre. Regarder le dessin revient à prendre en considération à la fois vectorisation et mode d’assonance — jusqu’à la dissonance critique — , sachant que l’assonance déplace la question de la nécessité au cours de paradigmes très divers : assonance avec ses propriétés matérielles (le grain, le fil, la nasse), assonance avec son développement dans le cadre narratif (les mesures, les angles de vue), assonance avec l’idée qu’on se fait d’elle (les caractères moralement déterminés du mode d’assonance), assonance avec ses lignes de force plastiques (l’équiformité des sillages proposés par les outils du dessin à ceux de la nécessité).

Où le dessin, s’il pense, pense-t-il ? Il pense dans l’infiguré qui se creuse et se déploie en laçant la figure ; c’est-à-dire qu’il rend muet sans faire silence, qu’il participe d’une cessation brève de penser dans le langage (en tant que penser excède la pensée) pour s’ouvrir à penser dans les sillons d’une matiération. Ni une extériorité, ni un recours aux artifices de la représentation intérieure — qui sont encore une extériorité —, mais un passage dans lequel la vie se prend et qu’elle ne quitte pas. Cela signifie que le dessin matérialise son champ en l’ouvrant sans limite autre que l’activité.

« Il faut donc ici vouloir pour voir et cette vue voulue a le dessin pour fin et pour moyen à la fois. Il y a quelque analogie entre ceux-ci et ce qui a lieu quand nous voulons préciser notre pensée par une expression plus voulue. Ce n’est plus la même pensée. » P. Valéry

Les œuvres intégrales de Plutarque, Xénocrate, Pline, Cicéron, Aristote sont disponibles sur le merveilleux site remacle.org. L’indispensable De pictura veterum de Francescus Junius hélas pas ; vous devrez vous endetter à vie pour l’acquérir chez Droz.