Dessiner 3) - Le cintre, l’esquisse

par L.L. de Mars

Regarder

« Observer, c’est pour la plus grande part, imaginer ce que l’on

s’attend à voir. Il y a quelques années, une personne que

je connais, et qui est d’ailleurs assez connue, s’étant rendue

à Berlin pour y donner une conférence, fut dépeinte par

quantité de journaux qui s’accordèrent à lui trouver

des yeux noirs. Elle les a fort clairs. Mais elle est originaire du midi de

la France ; les journalistes le savaient, et ils virent en conséquence.

»

Paul Valéry, Degas, danse, dessin.

Regarder, c’est risquer de réveiller le mode des vérifications qui sommeille sous chaque expérience sensible ; il y a une instruction puissante, formatrice du monde, aux aguets, qui par le regard s’installe et définit. Il y a quelque chose du regard qui ne voit pas, qui conforme. Et le dessin peut achever ces vérifications, en devenir le gabarit. Pourtant, dessiner déplace ces opérations de conformité par l’ouverture de nouvelles relations : c’est sans aucun doute ce qu’a impliqué le disegno. Mais méfions-nous de ce que le soulagement apporté par cette réparation illusoire faite au dessin ne reconduise pas, un peu plus loin, les tenailles métaphysiques de la forme en les déportant sur la relation elle-même : en effet, il y a peu d’un disegno pratiqué en appareil de connaissance à sa conformité fonctionnelle aux autres modes. Ainsi, croyant rendre justice à la puissance du dessin par le nerf de sa puissance noétique, on rétablit en force la prééminence du noème comme fin, soit une captivité du mode spéculatif par son objet toujours-déjà-là, objet à reconquérir, à dégager de la masse vérifiable du monde.

Dessiner est bien plus qu’un mode exploratoire, c’est le point de départ de la vectorisation. Dessiner procède à une dérive de la connaissance par l’arpentage des contextes d’apparition, par l’invention de cours, de sillages inédits, aux surfaces (c’est-à-dire leur dislocation spéculative) et, au bout du compte, à la production de monstres bienvenus. La force des ces monstres sera, opiniâtrement de s’imposer en balises nouvelles du monde désormais possible, ineffaçables, en augmentation de l’horizon. Mais les diverses théories du dessin ont donné fermeté et étanchéité aux surfaces, l’y ont emprisonné, aussi bien dans la conception du monde des choses (que le dessin consoliderait) que dans celle des représentations (que le dessin transporterait); elles ont enferré le mode vérificatoire jusque dans ce qui, par dessiner, peut nous en libérer. Elles ont à leur façon rendu le monde impraticable : que pourrait bien dessiner si regarder bat la mesure d’une partition de la connaissance ? La dernière chose au monde dont un dessinateur pourrait bien avoir besoin est sans doute une théorie du dessin ; pourtant, me voici embarqué dans la rédaction de l’une d’elles. Son caractère absurde l’accule à la plus grande modestie : tenter, pas à pas, de désenclaver le dessin des théories qui l’assignent à d’autres fins que lui-même pour commencer, enfin, à dessiner.

Le trait, considéré comme forme visuelle, est oublié comme activité manuelle ; la ligne platonisante structure les plans entre eux, les figures entre elles, en même temps qu’elle établit des espaces de mobilité profondément séparés. La primauté de la ligne est telle dans les espaces mentaux que son abolition, même jusqu’à l’infini d’un dégradé frontalier, est inimaginée. Les lieux de passages entre les corps, pensés comme des sas, rejouent les cloisons monde et corps dans le monde, phénomènes et description, spectacle infini d’habitants séparés substantiellement de leur habitat, en reconquête permanente d’une présence commune.

Nous avons vu comment, par la notion de contour puis celle de circonscrizione, la subordination du dessin au régime platonicien des formes a également placé dans une position de subordination ses conditions d’apparition : elle fait d’un mode de la connaissance par la représentation une représentation d’un mode de la connaissance. Nous avons pu observer ce que ça engageait comme régime des identités formelles ; voyons aussi ce que ça institue dans le maillage des relations elles-mêmes, dans le corps des images.

Pris dans une partition tranchée des expériences intelligibles et sensibles ― mêmes liées, dès Augustin, par des modes de donation théorique qui attachent la seconde à l’information de la première — l’œil voit à une distance galactique de ce que la main représente : le dessin est voué à recomposer cette distance, invariablement, par la force de ces passages mêmes qu’on le destine à percer (forçage qui en valide, en quelque sorte, la préséance) pour tenir ensemble les termes de la représentation. Il ne fait aucun doute que ces passages contiennent en eux-mêmes, en tant que passages, toutes les fermetures théoriques qui pourraient libérer les surfaces du dispositif des significations. La nécessité même de tenir la surface pour une enveloppe déterminant l’efficacité du tracé — dont on s’accommodera tant bien que mal de la faiblesse figurale (de la fausseté platonicienne) pour peu que soit garanti un maximum intelligible — est toute entière assujettie à cette idée de transport, comme à celle des cloisons substantielles lui faisant obstacle.

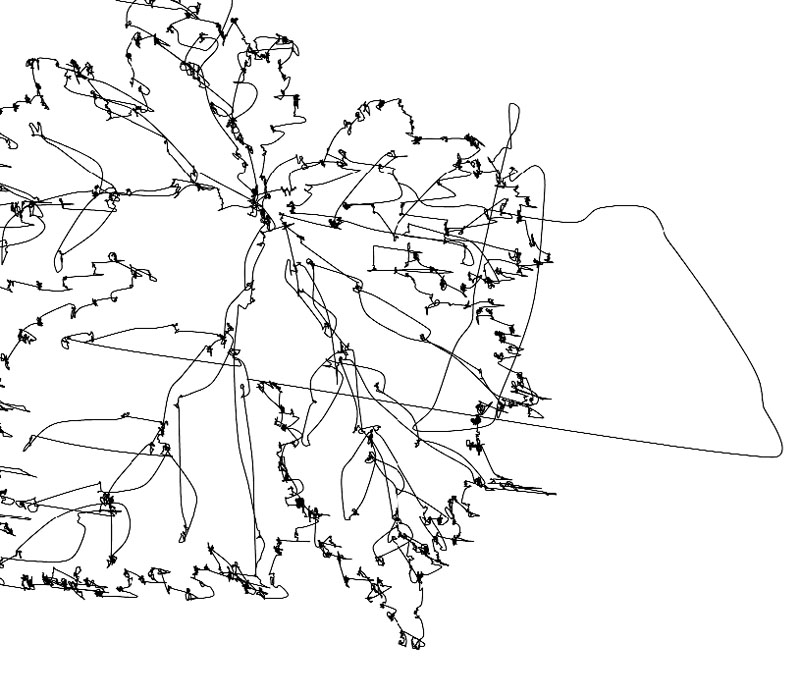

C’est sans doute de cette sériation des expériences et des gestes techniques que naissent les autres impasses conduites par la discrétisation d’un mouvement entamé bien avant même que ne soit posé le premier trait sur une page (vieille hypothèse qu’étayent désormais les Eyedrawing de M. Paysant). Un ensemble d’actions et de cadres théoriques toujours plus artificialisés à mesure qu’ils sont tenus à la discontinuité empêche la réalisation de passages ; pourtant, quelque chose de dessiner est toujours déjà commencé avant l’outillage, hanté par l’hypothèse significative qui fait du mode dessiner le mode même de la vie perçue.

Dedans dehors dedans

C’est une fois de plus en partant d’une anecdote éloignée de notre discipline mais porteuse de ses préoccupations, que nous viendrons buter sur un problème qui n’a rien perdu de son irritante actualité dans la pensée du dessin en bandes dessinées, problème par lequel le fond se déterminerait soit comme une surface de dégagement (rhétorique), soit comme un maillage d’agencement (plastique) :

« Si le dessin est, comme il est vrai, la circonscription des formes extérieures, s’il les réduit dans les mesures et dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire aussi que c’est une espèce de création, qui commence à tirer comme du néant les productions visibles de la nature, qui sont l’objet du peintre.Quand nous avons parlé de l’invention, nous avons dit que cette partie dans l’ordre de l’exécution était la première. Il n’en est pas de même dans l’ordre des études, où le dessin doit s’apprendre avant toute chose. Il est la clef des beaux-arts ; c’est lui qui donne entrée aux autres parties de la peinture, l’instrument de nos démonstrations, et la lumière de notre entendement [...]»

Nous verrons tout à l’heure quelle tripartition théorique et pratique Roger de Piles déduit de ces prémisses à son Cours de peinture par principe, mais relevons déjà un premier relai subtil d’une réduction à une création. Roger De Piles est associé historiquement si étroitement à la destitution du dessin comme partie fondamentale de la peinture, qu’on en oublierait quelles conséquences pour le dessin lui-même, plus libératrices qu’on ne l’imagine, ont eu ses positions à l’Académie des Beaux-Arts. Voyons ce que nous pouvons tirer d’un déplacement de la réduction, puis ce qu’impliquent sa théorie du cintre (le dessin comme moment constructif) et sa rénovation des ensembles disciplinaires.

Dessiner tout ce qui peut se toucher et se voir sur terre : il est bien difficile de savoir dans quelle mesure un tel énoncé (formulé ici dans le Liber diversarum artium, à la fin du XIIIe) présente l’appétit d’un programme ou la fatalité d’une limite, limite dont on se demande alors si elle touche l‘ordre du possible représentable ou celle du possible métaphysique... Ajoutons au nombre de ces choses visibles et touchables toutes choses qui, par le dessin recomposent la somme du monde : l’étude des maîtres, leur copie — associée en fondement du dessin dans tout prototype pédagogique dès le Libro dell’arte de Cennini — et également la galerie violemment disjonctive, séparatrice, des collectes de formes, des études par laquelle le Liber diversarum artium invite à composer un elementarium, bréviaire d’esquisses à assembler, à reporter, dont la nature est, en tant que dessins, ambiguë ; c’est de ce dispositif mental et pratique médiéval que les dessinateurs de bandes dessinée tirent le modèle du stockage des formes en usage dans le monde, leurs carnets de croquis. Le statut du croquis est, précisément, celui d’une apparition qui s’ignore, une forme de limbe du verbe dessiner, dont le fond imperçu serait, pourtant, à compter au rang de tout ce qui peut se toucher et se voir sur terre.

Le même Liber, par l’usage des reports de calques et du compas comme agent de structuration, apprend à nouer ces figures en les distribuant au gré d’une trame mentalisée (un ordre de l’image), appareil que viendra remplacer l’espace perspectiviste — quel que soit le degré de coïncidence au monde perçu qu’on croit lui devoir comme origine et jeu de significations: il s’agit dans les deux cas d’un théâtre des figurations, analogon d’un théâtre des figures, qui évite soigneusement leur prise dans le dessin, par la force d’une cause et d’une organisation extérieure — d’un filet rationnel après avoir été un filet symbolique : ainsi, le dessin en tant que représentation est-il toujours en dehors de lui-même, objet d’une organisation de laquelle on attend qu’il se soustraie en tant qu’apparition propre.

De tels agencements impliquent une schize du dessin où cohabitent un modèle mentalisé, qui tient la position magistrale d’ordination des figures, et un modèle efficace par lequel il se prend dans le premier comme convention distributive et morphologique ; autrement dit, une double nature du dessin née de l’ambiguïté de sa conception à la fois en tant que substrat idéel (dessin comme charpente jouant le mimétisme ontologique d’un ordre général) et comme mode de représentation (dessin comme vassal des conditions de figurations, auxiliaires d’un travail voué à s’esquiver derrière un ordre supérieur). On retrouve ces conditions plus que jamais enfouies dans des couches complexes de tendances contradictoires dans les bandes dessinées, où l’organisation des scènes entre elles délie une fois de plus le dessin, construit un pas supplémentaire dans la conception pyramidale du dessin et de ses raisons organisatrices (c’est sans doute cet oxymore conceptuel qui accouple un ordre dirigeant à une position servile que Roger de Piles tentera de réduire en exposant, comme nous le verrons, trois modes du dessin).

Le rappel de la notion de disegno interno m’oblige à faire un bref passage par celle d’image mentale, qui restera ici à peine effleurée (si elle vous intéresse, je vous invite à découvrir les travaux de Colette Dufossé sur les théories de la vision ou de Emmanuel Bermon sur Augustin).

L’image mentale en tant que forme a la vie dure bien qu’elle ait le même statut (c’est une conformation) que l’apparition miraculeuse au mystère de laquelle, sans doute, elle doit sa ténacité historique (un entêtement

progressiste veut croire que le temps balaye les mirages alors qu’en vérité il les réalise). De multiples formulations historiques s’en succèdent, parmi lesquelles se disputent toutes sortes de plans métaphysiques : Ils vont de la rétroprojection dans une tête d’os par la lanterne de l’idée prenant son origine dans la projection d’une subjectivité qui agit sur les choses (cogitation augustinienne) jusqu’aux cartographies clignotantes des neurosciences cognitives qui partagent le même plan imaginaire que la criminologie lombrosienne. La seule chose qui les distingue vraiment, c’est le plan d’homothétie, voire — plus rustiquement — son degré. Toutes sont des relations indistinctes de leur énoncé — dont le caractère va du merveilleux quand elles s’abouchent à des conceptions de l’imagination par l’image, au mécaniste par toutes sortes de variations analogiques — relations implicites aux termes par lesquels on les suppose produire des liens fonctionnels avec le sensible. Elles sont autovérifiantes.

C’est dans une série de conversions plus ou moins manipulables et ouvertes, correspondant à autant de propositions d’homothéties envisageables entre les objets d’observation et leur enseignement — qui impliquent également des conversions de la relation elle-même — que se sont enchaînées toutes sortes des variations sur les principes possibles de conformité entre image externe et interne, depuis l’antiquité jusqu’aux séries descriptives de l’idéalisme transcendantal. La tremblante responsabilité pour le dessin de se faire l’opérateur ces rapports d’identité tantôt formelle tantôt processuelle — de moule intérieur, pour reprendre une notion dévoyée de Buffon par Deleuze — conduit à manipuler une homotypie entre image intérieure (disegno interno) et dessin qui présuppose déjà une homotypie de la pensée en tant qu’activité avec la pensée en tant que manipulation de pensées : et voici le retour au galop des catégories implicites à notre carnet de croquis.Mais penser excède la pensée comme dessiner excède les dessins : les problèmes de bande dessinée prennent leur origine dans les problèmes de dessin dès lors qu’elle est conçue comme organisation d’un récit, ou plus exactement dans les rapports théoriques généraux des relations du dessin avec le mode discursif et le mode idéatique. La bande dessinée d’un modèle McCloudien, par exemple, hérite d’une circulation homothétique lourdement historique du dessin aux idées, sans qu’on ne sache jamais très bien quelle partition véhiculaire fait de l’un le transport de l’autre, rejoignant un univers discontinu d’une collection de dessins-idées non seulement en eux-mêmes (formes platonisées) mais également dans leur manipulation et leur assemblage (codage). Cette conformité produit aussi bien des modèles fautifs pour la pensée (réduite à une hiérarchie quasi nominale de séries finies à organiser) que pour le dessin (réduit à la production de son double dans le monde des réalisations, avec lequel il se confond en système).

De la même manière, pris dans les cadres théoriques d’une vision spiritualisée — qui courent de l’antiquité au moyen-âge et qui, tous, doivent rendre aussi bien compte de l’observation que de la mémoire ou des images rêvées — le dessin souffre moins d’être spiritualisé à son tour que du maintien de plans corporels et spirituels séparés, hiérarchisés (par le disegno interno, Zuccaro matérialisait le fantasme d’une projection hors de soi pour y revenir, d’une transe de l’idée dont le chemin serait le dessin ; mais c’est le dessin qui produira, imprimera pour l’esprit, ce qu’il ne peut lui-même contenir. Cette idée n’a pas disparu de l’imaginaire qui entoure le dessin et se reproduit dans la conception d’une image entêtante, piégée dans un corps): silence devra être fait sur la possibilité vectorielle — celle d’un développement de modalités de la connaissance propres au dessin, abattant ces cloisons, homogénéisant les termes qu’elles séparent, termes dont le laçage est la vectorisation même — pour que lui soit reconnu un statut noétique. Ainsi, on concède au dessin d’une main ce qui lui est instantanément repris de l’autre.

Évidemment, personne n’entend littéralement la conception d’un dessin comme compte-rendu spéculaire dont le dessinateur ne serait que la pliure, asignifiante, entre le monde observable et celui des représentations : les propriétés infiniment changeantes des modes du dessin sont au moins autant de contrariétés d’un modèle de communication que la simple possibilité d’établir, en vérité, une seule fois, cette communication (je renvoie ici à mon essai sur McCloud*).

Mais il ne suffit pas de dire que s’exerce par cet investissement corporel un dérisoire empire sur la forme — que dans le pire des cas on appelle style et dans le meilleur une manière (ce qui est déjà bien éloigné des processus de subjectivation) — pour résoudre l’aporie du corps-sas, du corps-passage, d’une activité spéculaire : il faut encore voir quelle place une théorie du dessin laisse réellement à la subjectivation sans qu’on bascule instantanément dans une théorie de l’expression, tour de passe-passe par lequel le sujet remplace l’objet dans l’exposition d’une communication réussie.

Le creux Analogue

La question implicite du disegno interno étant la question de l’identité formelle laissait supposer des modes éventuels de la ressemblance avec toute approche propositionnelle, qu’elle soit conceptuelle ou descriptive. On pense naïvement que l’approche descriptive satisfait complètement l’appétit de ressemblance. Mais, dans ce mode, la ressemblance n’est pas déduite, conclusive, elle est déterminante : c’est en tant qu’aura été postulé le mode de la ressemblance formelle qu’on se satisfait des déterminations de celle-ci. Sans quoi, ce sont autant d’harmoniques de la mimesis qui auraient pu tout aussi bien servir de socle au jugement esthétique : le cintre n’aurait plus été l’ossature, la charpente d’une image à épaissir, densifier, mais, par exemple, le vecteur juste de sa force, ou encore un tressage inédit d’assonances métaphysiques dans la représentation des choses et des idées (cette proposition n’a l’air farfelue que parce qu’elle brise les familles notionnelles en tentant des rapprochements entre parcours des choses et par L.L. de Mars organicité des idées, alors que c’est parce qu’une séparation a été déjà établie DANS la représentation que ces approches semblent absurdes).

Toute analogie est un gouffre sans fond et ouvre sous les pieds du spectateur une brèche logique supposant un fondement que rien n’approuvera sans un nouveau recours analogique : car la référence d’un forme figurée n’est pas sa perception dans le monde des choses, mais sa conception dans le monde des idées, conception reposant déjà sur des analogies établies. Peu importe quel moment de la chaîne analogique on décide de pointer, il suppose toujours une antériorité, le principe de l’analogie étant vérificatoire. Et pour vérifier, il faut un précédent. Une traque dont la fatalité est de manquer son objet, repoussé invariablement dans un ailleurs avant, l’ailleurs avant des idéalités. Cette traque à elle seule porte la supposition du faux : elle le produit. Mais chassez l’analogie par une porte, et attendez son retour par d’autres ouvertures. Suspendue dans le temps, la traque analogique s’affole dans les espaces : les analogies formelles peuvent toucher les zones les moins mimétiques de l’image dès lors que l’image est posée comme objet d’un questionnement :

prenons exemple de notre gouttière — dite ellipse — et voyons comment l’analogie plastique, faisant modèle d’une analogie conceptuelle, aboutit à un maillage historique incongru. On se plait à établir la légitimité historique de la bande dessinée en lui bricolant toutes sortes de généalogies abusives, notamment médiévales. Mais il existe une distinction radicale entre les apparentes narrations médiévales et la bande dessinée ; les premières ont le mode opératoire des stations dans le corps des églises, c’est à dire celui d’une identité non pas de figure mais de position, une forme d’imitation dans la chair, chemin de croix dont chaque vignette invite à l’anamnèse d’une scène clé de la passion et d’une convocation corporelle : une église n’est pas qu’un espace structuré qui distribue le déplacement, elle est également un cheminement physico-spirituel à accomplir (Baschet développe ça très bien dans son immense Iconographie médiévale). Dans le monde gigogne des représentations médiévales, ce que l’église joue sera rejoué par le retable, le livre, la page, l’image. C’est l’antithèse d’une ellipse qui sépare les champs peints, les fractions d’une image, l’antithèse d’un récit (c’est-à dire d’une empathie temporelle) ; elle exige, justement, une composition libérée du temps, celle d’un récit à constituer et non à suivre. Les espaces entre les vignettes ne sont pas des ellipses mais les cloisons étanches d’un prototype dévotionnel et anamnésique ne visant pas à créer du lien narratif mais à isoler du sens. Toute analogie formelle entre ces deux espaces aboutit à une superposition absurde de leur valeur et n’est que le produit d’une incompréhension des deux machines. Ceci s’étend à la confusion entre la fonction du phylactère médiéval — qui renvoie à un texte extérieur, fondateur, dont la valeur repose sur une socialité implicite et préétablie avec le lecteur devant l’image — et celle du nôtre par lequel nous lisons. Le phylactère médiéval est une figure, et non un cours. Méfions-nous de ces bouclages de l’analogie par lesquels nos théories de l’image deviennent à leur tour figuratives d’autres théories ...

Tout ensemble et séparé

« [...] tirer comme du néant les productions visibles de la nature... »

Distinguer, soit, mais également poser le fond propre des distinctions, leur cadre d’apparition, voilà ce qu’induit la formulation de Roger de Piles. Apparaître, c’est sortir du néant. Le dessin arrache au néant indistinct : il ne rend pas compte des apparitions, il fait apparaître. Voici l’espace de la création. Car rien, en fait, n’apparaît sans dessin. Il nous faut trouver pour lui un cheminement théorique qui ne le perde pas dans les modes vérificatoires, qui ne préétablisse pas un dessin intérieur mettant hors-jeu le dessin comme activité.

Pour ça, la notion de liaison structurante, faite de rapports de proportions - le cintre, pour Roger de Piles - , va être cruciale : ce mode de relation, qui présuppose le tout-ensemble de l’image comme de l’activité picturale, produit un espace d’apparition tributaire du dessin pour établir son cadre, n’ayant pas de présupposé naturel, d’équivalent perceptif mentalisé, mais une égale approche sans bord du corps peignant et de l’espace auquel il s’offre.

Qu’elles aient eu pour visée pendant des siècles une harmonie (« [...] cette subordination qui fait concourir les objets à n’en faire qu’un »), ou qu’elles permettent à des formes contemporaines du dessin de faire jaillir la profonde dissonance de ses modalités, ces relations ont la puissance de produire un tamis d’apparition organique. Il est fragile, car le signe revient très vite coloniser le regard : il n’y a pas longtemps à attendre pour que resurgisse la tentation de dissocier les formes de leur fond, de redonner de la distribution binaire, autrement dit, de recoder. Coder c’est essentiellement arracher, du dessin, dessiner.

Si on doit à Roger de Piles une approche politique opposée à la suprématie du dessin dans la Querelle des coloris qui a secoué — et vaincu — l’Académie, on peut trouver en lui un allié insoupçonné pour une reformulation du dessin : il se déplace à l’intérieur du couple d’opposition « dessin / peinture » pour mieux en réduire l’autorité, c’est-à-dire pour viser ce tout-ensemble qui est le corps de son credo. Il ne tire pas tant sa force d’une rupture avec les hiérarchies dans lesquelles se délient et se violentent couleur et trait, matière et contour, peinture et dessin, mais de ce qu’il révèle le champ plastique en tant que possible champ infini de vecteurs. Peut-il croire que le dessin disparaisse du tableau en s’esquivant, comme diminue le Baptiste en Jésus Christ (Il faut qu’il croisse et que je diminue), qu’il s’éclipse devant la peinture? Nous voyons qu’il se fond en elle en y étant présent sans relâche : la peinture dessine parce que le dessin a commencé, déjà, par peindre ; c’est en s’opposant à la suprématie du dessin comme partie de la peinture que Roger de Piles pourrait le voir moulé en elle, fluide organisation des champs, qu’il pourrait trouver sa picturalité fondamentale. Relevé de sa force cloisonnante, le dessin deviendrait ce substrat historique propre de la formation d’un tableau.

Mais pour atteindre une telle conclusion, Roger de Piles rencontrera un obstacle circonstanciel — un impensable — et il devra réduire sa révolution théorique à sa première étape, essentiellement critique :

Cinquième creuset mythique :

« Ce pendant il est vrai de dire que ces lignes n’ont point d’autre usage que celui du ceintre dont se sert l’architecte quand il veut faire une arcade ; ses pierres étant posées sur son ceintre, & et son arcade étant construite, il rejette ce ceintre qui ne doit plus paroître non plus que les lignes dont le Peintre s’est servi pour former sa figure. »

Cours de peinture par principes, 1708.

Le tout-ensemble (« tel qu’il ressemble à un tout politique », dira-t-il), cet embrasement de l’image, c’est le champ propre par lequel elle se définit en ordre singulier dont le mode de subordination est interne, général et continu. C’est également de cette manière que Roger de Piles définit l’expérience de la vision : si l’ordre des figures dans un paysage perceptif établissait jusqu’ici pour le dessin un avant-plan du champ, organisait la série implicite des croquis comme bégaiement opératoire du monde perçu, il veut, lui, opposer à ce fond naturel sur lequel surgissent les singularités comme autant de signes en devenir le tout-ensemble. Il lie fond et formes en tant que singularité expérimentale générale en apparition. Il semble abandonner le modèle d’un fond disjoint des singularités qui y apparaissent en couplant les masses dans des relations, au lieu de les découper dans des moules. Les mobiles qui hantent le tout-ensemble seraient-ils pour autant des vecteurs et non des formes?

Mais Le tout des manifestations, c’est autre chose que le tout des formes. Le dessin, comme vectorisation, serait moins le mode de révélation du tout des formes naturelles (dans un temps suspendu, indifférent à ses objets) que le mode d’interrogation du tout des manifestations (dans un temps de coréalisation) : il tiendrait la position singulière d’un vecteur par lequel, comme manifestation propre, s’aimante le jeu des interrogations en tant que cocréations.

Le modèle pilien trouve alors ses limites. Certes, il ne choisit pas pour le dessin un modèle de structure — un squelette — mais de structuration, le cintre. La nuance est de durée ; encore faut-il la tenir... Le voici pris au piège de ses propres catégories : repoussant l’emprise des formes pour établir le dessin, enfin, en durée, il ne peut toutefois l’étendre à une configuration créatrice parce qu’il le maintient dans un rapport de force avec la peinture comme horizon. Au lieu de les unir dans le même devenir, il les séquence. Recouvrir, pourtant, ne revient pas à rejeter ce ceintre qui ne doit plus paraître, mais à tenir un courant sous-jacent dans des prolongements opératoires. Hélas Roger de Pile ne fera pas du cintre un moment du dessin, il fera du dessin lui-même un cintre comme moment de la peinture.

Il y a à cela plusieurs raisons : la force des typologies qu’il a à affronter le maintient en elles pour les penser, et comme il ne peut abolir la frontière disciplinaire entre dessin et peinture, il déplacera le jeu des redéfinitions dans la catégorie du dessin lui-même, par une tripartition fonctionnelle dont le cintre est une des définitions.

Son cintre fait du dessin une chose sans propriété, un devenir autre chose, une chose interdite au regard quand, pourtant, elle se maintient en lui par la peinture qui dessine. Implicitement, absurdement, le cintre du tableau référe un cintre du mondes choses : poser le cintre du tableau, c’est poser le tableau comme tableau, en entité dialogique implicitement achevée, étrangement décollée du monde des choses en tant que chose. L’escamotage du dessin semble bien entraîner la disparition du tableau tout entier...

Chasser une essence, céder place à une autre : à l’idea, qui subordonnait au mode du langage descriptif le jeu des formes (les déliant, les séquençant), se substitue la charpente. Elle recompose un ordre souterrain du monde qui ne demande qu’à être dégagé, selon un principe noématique qui ne change rien des déterminations historicisées du dessin : il s’agit de dégager l’arbrisseau fossile que tout arbre emprisonne, autour duquel il se constitue sans jamais se délester d’une mémoire à laquelle, pourtant, il n’a aucun accès dans la vie, accentuant autour de ce fantôme jusqu’à ses lignes les plus contrariées. Cette complexion de l’image arrête le regard, empêche de voir ce que le dessin produit de monde, c’est à dire empêche de le penser dans ses forces : le tenir dans les lignes d’une armature charpentée, d’un cintre, dans la révélation d’un fondement secret, empêche de penser tout ce que le dessin libère du fleuve des corpuscules. Depuis, le cintre est devenu l’obsession pédagogique même, la magie structurelle et significative qui suture les lourdes nappes interprétatives formalistes, génériques, ésotériques ou structuralistes. Il est également le fantasme puéril du dessin abusivement dit minimaliste (dans notre discipline), pour amateur d’aphorisme visuel.

Cette illusion repose encore sur l’idée qu’il y a un sésame signifiant encombré, qu’il convient de déterrer ; c‘est-à-dire que la meilleure image est encore une image dégagée de toute main.

Tiers

« Le mot de dessin, par rapport à la peinture, se prend de trois manières : ou il représente la pensée de tout l’ouvrage avec les lumières et les ombres, et quelquefois avec les couleurs mêmes, et pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la peinture, mais comme l’idée du tableau que le peintre médite ;

ou il représente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du tableau, et pour servir au peintre comme d’un témoin de la vérité, et cela s’appelle une étude ;

ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures et les proportions des formes extérieures, et c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la peinture. »

Cours par principe

Au nom du renversement hiérarchique qui doit destituer le dessin de son empire sur tous les arts — et donc le conserver dans son cadre d’oppositions — Roger de Piles met en lumière, par cette triple trajectoire des modes du dessin, ce qu’il y aurait d’absurde à la cohabitation sous un seul terme d’activités disjointes. Il rethéorise la singularité, contre l’universel : le caractère général du dessin, qu’on tenait pour l’indice de sa supériorité, le disqualifie selon lui par sa profonde indétermination. Il s’oppose à tout l’artificiel édifice théorique qui faisait du dessin, indifféremment, à peu près tout ce qui considère un rapport à la forme.

De cette tripartition, on pouvait attendre qu’à écarter tout ce que le dessin, comme pratique ou comme norme, n‘était pas, se dégage alors sa condition propre, libérée des rapports de subordination — peu importe leur pôle d’autorité —, sa singularité opératoire. Qu’en est-il vraiment?

Le premier mode, écarté de la peinture comme partie, domine son organisation future ; c’est le dessin comme projet (le dessein) . Le travail souterrain par lequel l’avancée de la peinture dans son principe structurant est discrètement programmée apparaît dans ce « et quelquefois avec les couleurs mêmes ». Mais si le dessein se manifeste par le tout-ensemble, il ne s’arrache à l’organisation cristalline des images sans vecteur que pour rejoindre le disegno interno. Rien, ici, qui dessine.Le second mode, celui de l’étude, rouvre les catégories de Zuccaro qui faisaient de dessiner une formalité actualisante et sèche, tirée entre deux catégories formelles. Il propose un espace pour penser ce passage. Ce qu’il y ajoute est fondamental de la nature du dessin, c’est le disegno comme pratique. Mais il la réduit à un apprentissage technique, comme le faisait déjà Vasari :« Le disegno, quand il a extrait de la pensée l’invention d’une chose, a besoin que la main, exercée par des années d’études, puisse rendre exactement ce que la nature a créée, avec la plume ou la pointe, le charbon, la pierre ou tout autre moyen » . Voilà pour le temps du dessin. Mais pour quel espace ? Celui des croquis. Rien, ici, qui dessine.

Enfin le troisième mode, diagrammatique, dont nous connaissons maintenant la nature transitoire et, surtout, invisible, voué à disparaître sous l’image, étrique encore un peu son domaine. Comment ne pas ressentir un mouvement de dégradation ternaire qui conduit le dessin à n’être que son reste ?

Par le tout-ensemble, Roger de Piles soulève un problème qu’il ne peut résoudre : tant que se maintient une subordination critique des représentations à leur prototype, par laquelle le jugement des premiers ne se fait qu’au compas des seconds, aucune légalité propre des images créées ne peut se dégager. C’est un seconde mode vérificatoire qui est mis en branle, par la recherche d’une conformité ou d’une dissemblance : le rapport seul est observé, jamais le dessin dans lequel on le prend. La tripartion pilienne voulut résoudre les contradictions fatales auxquelles conduisent les demi-renversements : pour que le dessin recouvre encore des notions aussi contradictoires que la transition et la tenue, la structuration propre et la modélisation, qu’il soit à la fois partie de la peinture et extérieur à elle, il amorça la fracture lexicale historique entre dessein et dessin. Une des conséquences en sera que le dessin n’est jamais jugé à sa propre aune, mais selon la qualité — et peu importe qu’elle soit servile ou destructive, car la liberté formelle n’est rien si elle ne libère pas de la relation — de sa vassalité indénouable à son prototype, dès lors qu’il a perdu la polysémie et l’envergure pratique du disegno.

Se déporter historiquement vers le champ du dessin, prendre sa mesure propre par un mouvement de déviation du regard, rompre le recours légal au prototype, voilà ce qui manquait comme possible envisageable à Roger de Piles. Au-delà de son rapport causal au monde des choses, le monde du dessin est celui du dessin. En lui, cette cause a disparu. On aimerait croire que ce cours du regard a enfin creusé son lit. Mais que se tienne aujourd’hui encore de façon aussi vivace dans notre discipline — la bande dessinée — un tel bavardage à propos du réalisme du dessin est, à ce titre, un échec empirique et un entêtement métaphysique.

« il arrive que ce dessin d’invention enivre l’exécutant, devienne une action forcée qui se dévore elle-même, s‘alimente, s’accélère, s’exaspère d’elle-même, un mouvement de fougue qui se hâte vers sa jouissance, vers la possession de ce qu’on veut voir. »

Valery. Degas, danse, dessin.

Ce que je veux voir, comme Valery, est double : voir apparaître

sur la feuille quelque chose qui n’existe pas encore et qui, porté

par le dessin, va enrichir le monde des choses ; et voir également avec

ce dessin, par lui faire cet apprentissage du regard que tout dessin ouvre :

ce que je regarde ne sera vraiment vu qu’après avoir été

dessiné.