Faire exister,

À propos de Don’t go where I can’t follow de Anders

Nilsen,

et de Ovnis à Lahti de Marko Turunen

par Julien Meunier

Il arrive que des livres se répondent, que des échos se fassent d’une œuvre à l’autre et qu’un dialogue inattendu se crée entre elles. C’est une évidence, mais c’est aussi toujours une surprise, une petite joie régulièrement répétée de constater que ça déborde, qu’un livre n’est pas seul mais se frotte aux autres, s’y mélange ou s’y cogne, la bibliothèque comme un réseau d’éléments frères ou adverses qui travaillent à des assemblages mystérieux.

De ce point de vue, Don’t go where I can’t follow de Anders Nilsen m’est apparu dès sa couverture comme un livre qui n’avancerait pas seul, et a convoqué en moi le souvenir de la lecture de Ovnis à Lahti de Marko Turunen. C’est bien sûr dû d’abord à leur sujet proche, la perte brutale de l’être aimé, et à leur caractère autobiographique revendiqué ; mais surtout au fait que le travail qu’ils produisent à partir de ce point de départ commun et les positions que chacun adopte diffèrent profondément, au point que les problèmes et les questions que soulève le premier trouvent une réponse chez le deuxième.

Parce que dès la couverture du livre de Nilsen, je bute. Une photo en polaroïd présente Anders Nilsen qui pose avec sa fiancée, les deux sourient, et c’est déjà la perte qui est à l’œuvre, l’enregistrement d’un bonheur disparu dont la preuve par l’image vient attester qu’il a réellement eu lieu. C’est une sorte de programme. Le reste du livre ne fera principalement que ça, compiler les signes qui certifient que cette histoire d’amour a existé et mesurer le gouffre créé par sa disparition.

Ici il faut préciser l’ambivalence que ce genre d’entreprise fait naître en moi.

D’un côté, la gêne d’être devant un récit qui s’annonce comme un drame autobiographique ou « tiré d’une histoire vraie ». Face à la couverture du livre d’Anders Nilsen, il y a comme une méfiance, je crains de me voir forcé d’endosser le costume du voyeur et de goûter l’intimité de l’auteur comme si elle avait une valeur en soi. Je redoute ce qui ressemble à un chantage affectif, un drame objectivement terrible auquel on ne peut que compatir, démuni devant la pénible indiscutable réalité qui s’impose de tout son poids et empêche tout recul de la part de celui qui la formule et de celui qui la reçoit. Comme pour m’en défendre, je me dis que fiction et réalité des faits sont des notions poreuses et peu pertinentes dès lors qu’il s’agit d’un récit et qu’au fond cette distinction n’a pas lieu d’être. En tant que lecteur, ça n’est pas mon souci, je balaye alors de la main toute considération pour cet élément précis du livre.

Mais d’un autre côté, il y a la conviction que tout de même il y a une différence, que ça influe sur le récit, sur sa forme, sur ses enjeux, que ça existe durant ma lecture et que ça fabrique quelque chose, au moins des questions.

Alors, déjà, qu’est-ce que c’est que cette idée bizarre de chercher à raccorder un récit avec sa source vécue ? On pourrait très bien raconter une histoire en laissant sa dimension autobiographique dans les coulisses sans qu’elle perde sa force ; mais non, il faut que cela existe dans le livre, il faut que pendant la lecture on n’oublie pas d’où ça vient, comme si là résidait la nécessité première de l’existence du récit. Il y a une insistance mystérieuse à vouloir rendre centrale l’idée que ça a été.

Depuis que je pratique la réalisation de films documentaires, c’est quelque chose qui fonde ma relation au cinéma, à son principe d’enregistrement, son ça a été ontologique. Les documentaristes n’arrêtent pas de tourner autour de ça, de parler du réel et de la réalité, de redéfinir sans cesse ce que ça veut dire pour eux ; et c’est un questionnement qui semble se rejouer à chaque film, avec précision ou maladresse (par exemple tel réalisateur qui présentait son film en affirmant que cette fois-ci il avait cherché à « remettre le réel au centre », une idée qui m’a semblée à la fois parfaite et ridicule, comme un coup de fouet d’abord, puis ce fut tout un brouillard d’approximations et d’incompréhension qui s’est levé entre moi et l’écran à mesure que le film avançait).

Donc ça tâtonne beaucoup, mais on devine le geste fondamental dans tout ça, l’enregistrement d’un fragment du monde auquel on donnerait une forme cinématographique. Trouver une forme à l’informe du monde tout en y étant fidèle à un degré qu’il faut se choisir, c’est parfois confus mais ça crée une tension féconde, un point d’intensité autour duquel on peut faire un film.

Alors c’est peut être ça le mouvement premier d’Anders Nilsen, donner un sens à un événement qui ne semble pas en avoir, faire naître une forme non pas à partir de l’événement mais à l’intérieur de lui, ne pas s’en détacher, y revenir sans cesse jusqu’à ce que quelque chose d’ordonné, de lisible et de contouré émerge du chaos du monde.

Je reviens à la couverture. La photo m’affirme la réalité concrète de ce qui va m’être raconté, et je bute encore une fois dessus, je sens que cette photo est indépassable, que tout y est déjà dit et qu’il est inutile d’ouvrir le livre. Elle fait masse, sa mélancolie est complète et le reste du livre en est prédéterminé, y est inféodé, début et fin de l’histoire en une image évidente et indiscutable.

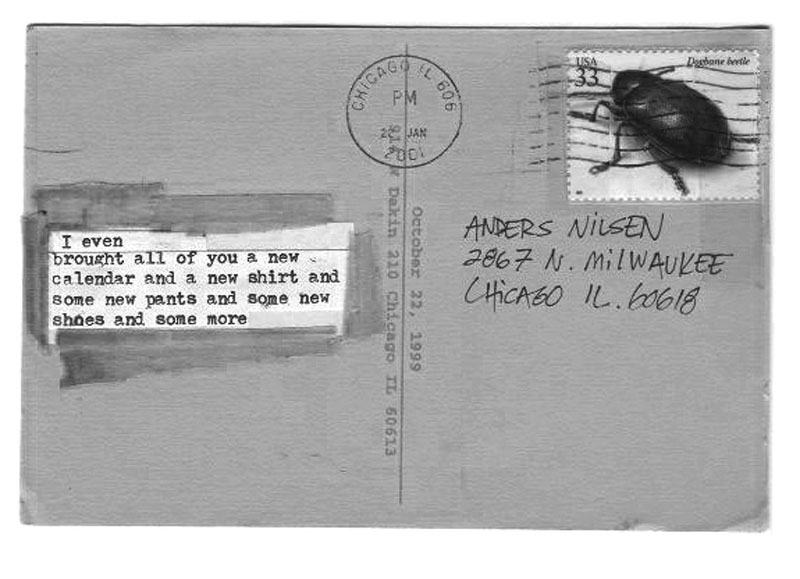

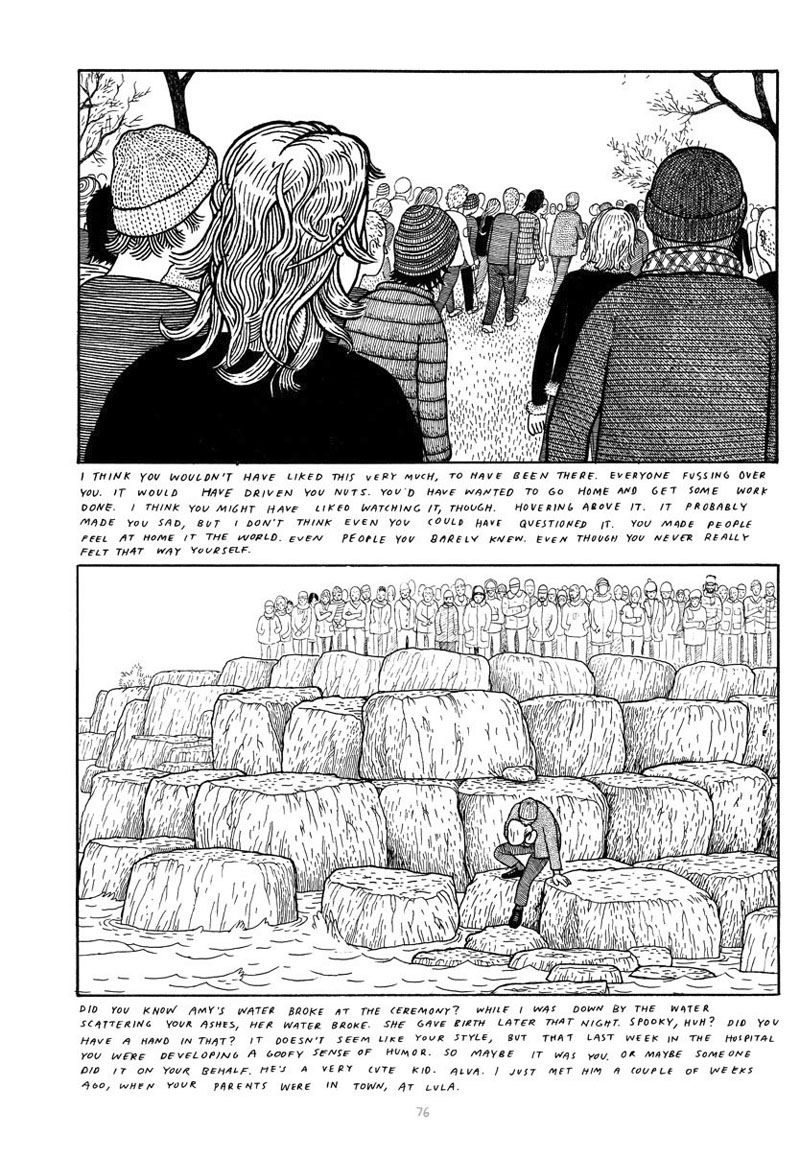

Un récit qui s’annonce « tiré de faits réels », c’est un récit qui fait apparaître un ailleurs, un hors-champ qui serait à son origine. Disons que ce hors-champ est le monde des faits. Je me le représente alors comme un lieu et je m’imagine dans ce cas le travail en bande dessinée comme un trajet à partir de ce lieu, vers une forme (un livre, une page...), puis des allers-retours. Une distance est parcourue, et dans cette distance il y a eu une transformation à partir de laquelle peut naître un récit. Il apparaît pourtant que Nilsen cherche à abolir cette distance et à atténuer la transformation. Le livre est constitué d’autres photos, de fac-similés de lettres, de reproductions de billets d’avions, des cartes postales, tout vient faire preuve, recenser les traces comme pour réactiver l’intensité du lieu d’origine. C’est une sorte de constat des choses passées qui se fait dans une angoisse de leur disparition. Quoi faire face à ça ? On est collé à l’événement. La couverture du livre se répète sur plusieurs pages, déployant les éléments d’un récit qui luttent contre leur devenir récit et empêchent tout mouvement. À écrire obstinément ce qui est advenu, rien d’autre n’advient. On est figé par ces archives et le dessin délicat et précis de Nilsen paraît lui même empêtré dans un ressassement de la douleur, impuissant à faire émerger autre chose face aux signes incontournables du réel qui écrasent tout. Le dessin n’enregistre pas, il ne rend compte de rien d’autre que de lui-même, et dans ce cadre là il ne peut pas être à la hauteur. Il n’est ici qu’une forme moins efficace, dégradée ou secondaire de témoignage des faits. Ça fait naître une image, celle de l’auteur le visage tout contre l’événement, répétant pour lui-même que ça a eu lieu. Et dans cette impuissance, finalement, il y a une forme de tragique qui émerge, une figuration au bout du compte assez exacte de ce que le drame peut provoquer comme saisissement, incompréhension ou paralysie.

Si Don’t go where I can’t follow s’avère être une représentation assez concrète de la perte et du traumatisme qu’elle fait naître, je me questionne tout de même sur l’opportunité d’éditer un livre à ce point entravé (1), et sur l’idée qu’un tel sujet implique nécessairement l’échec de son récit.

Pendant ma lecture du livre, un autre ne m’a pas quitté, son souvenir un peu lointain s’est imposé à moi avec la vague promesse d’une réponse à cette dernière question. Je retourne donc vers Ovnis à Lathi de Marko Turunen.

Il s’agit du recueil d’une série dessinée de 2005 à 2011. Une succession d’histoires courtes raconte le quotidien d’Intrus, petite créature hydrocéphale, et de sa compagne R-raparegar, géante masquée et costumée de ce qui semble être une combinaison en cuir noir.

Le travail de Turunen fabrique une relation singulière entre le quotidien et l’imaginaire. Le livre est construit comme l’assemblage de numéros d’une revue de science-fiction, avec ses couvertures sensationnelles, son courrier des lecteurs, et des introductions faites par un personnage qui rappelle Uatu, le Gardien de chez Marvel. Le dessin lui aussi s’inscrit dans une zone proche de la bande dessinée de genre (fantastique, western, policier...) et on y croise des Pokémons, des momies ou des super-héros. Pourtant, chaque court récit, du strict point de vue des péripéties, est d’une grande banalité. C’est le quotidien des personnages, leurs préoccupations journalières (un problème avec la Poste, un travail ennuyeux, une mère envahissante...), ponctué de digressions fantastiques ou allégoriques. Turunen explore au maximum l’écart plus ou moins mouvant entre une représentation fantastique et spectaculaire et un récit, un ton dans la narration, assez plat et distancié.

Tout ça se produit en deux temps. Le dessin arrive en premier, avec ses noirs brutaux, ses corps étranges et son univers fantaisiste et référencé. Puis le récit, comme un contre-pied, qui semble se dérouler malgré le dessin, en dépit de lui, vient s’ancrer dans un familier trivial presque fade. Je vois bien que lorsque je parle d’Ovnis à Lahti, je peux pratiquement utiliser le mot dessin comme synonyme d’imaginaire, et le mot récit comme synonyme de réel. Et je vois bien aussi que la superposition des deux ne va pas de soi, qu’ils s’affrontent, se recouvrent l’un l’autre, s’empêchent parfois. Ce qui arrive, c’est que le dessin fonctionne comme un cache, une fausse piste qui contrarie son alliance avec le récit. Deux mondes en parallèle jouant alors leur partition dans leur coin, chacun produisant des effets lointains sur l’autre, un peu de fantastique dans le quotidien, un peu de banalité dans l’imaginaire.

Je dis en parallèle, il faut dire plutôt l’un sur l’autre puisque je parle de recouvrement et de cache. Le dessin par-dessus le récit. Et donc si le récit existe, c’est en ce qu’il s’extirpe du dessin, se hisse à travers lui jusqu’à nous. Le monde du quotidien perce petit à petit, son caractère autobiographique se fait jour progressivement.

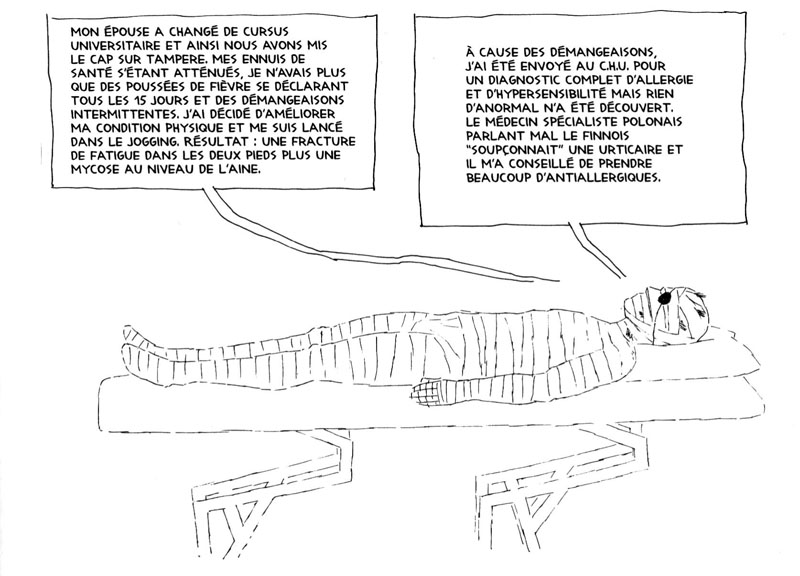

J’ai dans un coin de l’œil la couverture de Don’t go where I can’t follow, et je mesure combien chez Turunen l’écriture de ce qui a été vécu se fait contre l’évidence de sa représentation, en dehors de tout souci de preuve ou d’indice du ça a été. Si quelque chose de cet ordre se réalise, c’est dans un effet de présence des choses, la reconnaissance qu’on en a plutôt que son affirmation. Par exemple le récit que fait le Docteur Malétrange de son calvaire médical. Allongé dans un lit d’hôpital, le corps couvert de bandages, son long monologue est un récit factuel et documentaire de ses déboires de santé. L’énonciation des faits devient le seul objectif de ces pages, le rapport circonstancié est alors un bloc dont on ne doute pas de la concrétude, même prononcé par une momie.

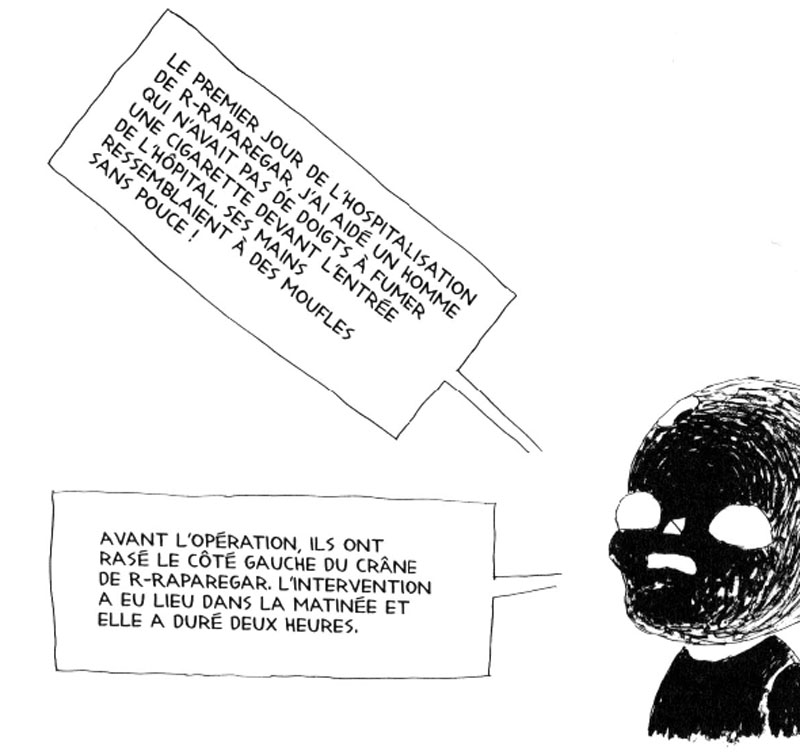

Tout ce jeu de collage et de distance relative à ce qui a été vécu se trouve plus tard mis en crise lorsque survient, dans le dernier quart du livre, la tumeur au cerveau de R-raparegar.

La gravité de l’événement bouscule le rapport de force entre le récit et le dessin, ce dernier devient simple (voir note suivante) support alors qu’il s’agit surtout de rendre compte de l’avancée de la maladie. Le fantastique se réduit parfois à un décor et plus rien ne nous détourne du récit autobiographique.

Pourtant, l’événement tragique n’est pas une effraction sidérante. Le jeu entre faits et imagination travaillé par Turunen a créé une souplesse, la forme qu’il donne à l’informe du monde construit, consolide, tout autant qu’elle permet le débordement et le dérapage. Là où Nilsen cherche à saisir le monde, Turunen cherche à l’accueillir, à lui donner une place. L’absurde des choses faisant déjà partie de son esthétique, sa bande dessinée reste en mouvement, navigant d’une rive à l’autre du réel, autant dans l’hallucination que dans le constat.

Ce que fait le livre d’Anders Nilsen, c’est me montrer combien les déplacements et superpositions du dessin et du récit chez Turunen lui permettent un rapport à la fois libre et engagé à l’autobiographie et le sauvent de l’impuissance face aux faits. Dans les dernière pages, une émotion inédite dans le livre survient, où le drame est tout autant la mort de la compagne de Turunen que la disparition de cette puissante géante de cuir laissant seul le petit alien, le dessin et le récit trouvant alors un point d’accord inattendu.

Puis, au bas de la dernière page, Intrus s’adresse au lecteur et fini sur ces mots : « Merci à vous de nous avoir accompagnés et merci de votre intérêt. Je vous souhaite le meilleur ».

Ce que fait ainsi le livre de Marko Turunen, c’est me faire apparaître combien cette adresse n’existe pas chez Nilsen. L’obsession autiste et refermée sur elle- même de Don’t go where I can’t follow ne me semble alors plus un échec puisque je comprends que cette adresse n’est pas le projet de Nilsen. Tout comme la réalité des faits racontés n’est pas a priori mon problème, mon existence n’est pas le problème du livre, et c’est ce refus qui le constitue. Ce qui le rendait inabordable me le rend singulier, son inadéquation m’est désormais envisageable. Il devient possible pour moi que ce livre ne me parle pas puisque au moins il converse avec Ovnis à Lathi.

Note