La Putain P au miroir, Chemin et corps faisant,

À propos de la trilogie de La Putain P de

Anke Feuchtenberger

et Katrin de Vries

par Cathia ENGELBACH

« (...) tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l’univers,

tellement que celui, qui voit tout, pourrait lire dans chacun ce qui se fait

partout et même ce qui s’est fait ou se fera (...). » Leibniz,

Monadologie (1)

Elle s’écrit tout d’abord au passé, la Putain P. Un passé définitif et tranchant, noté en deux moments séparés qui agissent à la fois comme une couverture et comme des parenthèses entourant deux actions brèves. Première planche : « La Putain P quitta la maison » ; deuxième planche : « Lorsqu’elle revint, l’homme n’était plus là. » Entre les deux, un seuil s’est ouvert et un paysage invisible car replié sur lui-même — l’intérieur d’une maison — s’est dépouillé. L’image est aussi radicale que le texte qui la commente ; il n’y a aucune cause mais de multiples conséquences narratives et graphiques : la maison ainsi débarrassée de ses deux forces supposées vives, l’homme et la Putain P, elle s’est évidée dans un même instant de toute forme de présence et de relation possible entre les êtres. Elle a également mis un terme à l’espace et au temps, le premier en l’épuisant de sa substance, le second en le tenant en échec, par l’implacabilité du passé et de ce qui s’est alors accompli, se réalisant et se terminant. Enfin, d’elle naîtront des traits en creux, des corps et des décors prendront forme par défaut et des rapports par sous-entendu. La Putain P devra se lire derrière le texte et se voir sous l’image.

Ces deux étapes liminaires impliquent un effondrement qui se répètera dans toute l’histoire de La Putain P, ou plutôt : dans toutes les histoires de la Putain P. En trois tomes (La Putain P, La Putain P fait sa ronde, La Putain P jette le gant) et neuf chapitres à pagination équivalente, la Putain P évolue sur une ligne et dans un cycle, tenue et retenue dans un mouvement permanent et métamorphosé. Chacune de ses actions est autant duelle que limitée dans le temps (intervalle et répétition) et dans l’espace (zone de l’ombre et de la dissimulation). Les chapitres se succédant sont ainsi eux aussi entre eux des duplicata et de nouvelles propositions, un réseau palimpseste dévoilé par strates successives pour d’autres transformations de corps et de lieux.

Si La Putain P — tant l’œuvre que le personnage-titre — est une « feuille blanche » comme Anke Fauchtenberger la définit elle-même, elle s’expose et s’impose sur un recto d’apparences instables et un verso de formes pourtant intangibles, qui se réfléchissent selon les mêmes motifs et qui approfondissent les mêmes thèmes. Sa couleur blanche est ambiguë et paradoxale : d’un point à un autre, d’une action à une autre, d’une histoire et d’une représentation à une autre, la Putain P se présente comme une figure de la bivalence, enfant et mère, solide et liquide, pierre et eau, terre et mer, amphibie : une île. Sans cesse sur le départ, elle semble n’être jamais nulle part chez elle et ne posséder aucune terre, ni maison, en propre. Tous ces endroits qu’elle atteint sont de même le plus souvent indéterminés. Mais elle pourrait au contraire entrer en fait de toute part, pénétrer en chaque intérieur et en chaque extérieur, revêtir çà et là à la fois les sédiments extérieurs (de paysages, de rues, de rails, de chambre, de phare, de salle de bal...) et la matière de son propre corps. Car le mouvement de la Putain P est identique à sa forme évolutive : il est permanent, déroulant une boucle infinie.

Sur son chemin parsemé d’étapes qui la conduisent à de nouvelles étapes, formant à la fois des seuils et des puits intarissables, se tracent des voies d’hommes, de femmes et d’animaux, d’architectures en dur et en mou, qui la vident et la comblent à chaque nouveau palier. En Charon dans un miroir inversé, si elle avance, c’est uniquement pour vivre et communiquer, comme se connecter au monde et à elle-même. Chemin faisant, la Putain P prend peu à peu corps, c’est-à-dire qu’elle emprunte à la forme du monde un peu de sa forme à elle, autant qu’elle pétrit la chair du monde par sa chair à elle. Dérobant à la terre, dérobant à l’eau, la Putain P est insulaire : elle va seule et, ainsi seule, elle siège sur le monde et s’établit partout (2). Autrement dit, elle fait l’expérience de son propre corps par l’expérience du monde qu’elle occupe de façon inconditionnelle.

Une île nue, un miroir

« L’incarnat du nu est exactement le dépouillement de l’incarnation : une incarnation sans rédemption, sans esprit, sans Verbe, sans épiphanie. Il ne reste que la matière palpable de la couleur qui fait la chair : la surface muette de la nudité. »

Jean-Luc Nancy et Federico Ferrari, Nus sommes (La Peau des images) (3)

Il s’agit toujours de départ et de mouvement. La Putain P fait de chacun de ses pas un nouveau seuil, qu’elle ouvre d’une seule enjambée, ou d’un seul geste de son corps. Il s’agit toujours d’un œil posé sur l’œil du monde et de deux yeux qui se scrutent, s’observent et s’affrontent, de gorgées puisées dans le lait du monde — qu’elle tire d’elle-même, en tant qu’île, son sein trônant à la surface — et de caresses instinctives qu’elle réalise à tout âge de sa vie (ou plus justement à toute forme de sa vie, son âge ne pouvant jamais être précisément défini). Il s’agit toujours d’une main qui se tend en quête d’une émotion, qu’elle soit satisfaite ou finalement déçue (elle n’atteindra jamais le désir). Lorsqu’elle danse, la Putain P se revêt d’habits qui la préparent à chaque fois à un nouvel hymen avec les éléments, qu’ils soient hommes ou qu’ils soient lieux. Cherchant l’homme, elle cherche sa forme, un monticule de terre où siéger — cela passe également par le coït, une île pouvant être considérée comme pénétrant l’eau, ou comme étant pénétrée par elle — et une nouvelle forme à incarner.

Elle est ainsi cette « matière qui commande la forme » (4), qui se livre à nu au sexe du monde et à son iris qui assiste à son chemin initiatique. Elle suit et trace dans un même temps la ligne des éléments : glisse sur les palissades, remue sur les rails, s’emmêle aux racines et aux ramifications. Se montrant selon toute son apparence et toute sa chair, en-dehors d’elle-même comme en elle-même, elle transforme à chacun de ses pas l’épreuve du départ en préliminaire d’un acte essentiel qui commande à un accomplissement.

À moitié immergée, à moitié émergée (5), la Putain P se présente liquide et solide à la face du monde, lumière et ombre, vêtue à dénuder ou nue à rhabiller. Qu’elle possède le paysage plat de l’enfance ou le relief de la maternité, sa peau est toujours une enveloppe réversible : les rites initiatiques effectués, elle dévoile ce qui était déjà contenu en elle et peut désormais crier dans tout son langage corporel. Son corps plat cherchait l’homme et demandait le désir ; son corps en relief trouve l’homme et exige le désir. Lorsqu’elle se déguise, la Putain P engloutit et éructe le monde et ses motifs, expose sa chair et l’écarte. Lorsqu’elle se déguise, elle se met ainsi véritablement à nu, se montrant au monde et livrant à vif ces éléments du monde qui bruissent en elle.

Aussi sa nudité est-elle paradoxale, car la Putain P dit et porte, à chaque escale en surface et en profondeur, un état du monde. Elle « fait sa ronde », s’insinuant — en moteur et en maillon — dans le cycle. Sur la couverture du deuxième tome, elle est figurée en exploratrice aux pantalons bouffants, un casque colonial lui recouvrant la tête. Dans son dos, à ses bras écartés, elle paraît soutenir, ou retenir, un crâne géant qui ressemble à la Terre. Elle est Atlas, lui qui littéralement « supporte » le monde, ou encore Sisyphe

dans son mouvement perpétuel et harassant, abattu par ce qu’il doit supporter. Dans ce même tome, elle déclare « vouloir se marier », soit accomplir l’hymen avec le monde.

C’est à chaque fois un déchirement violent mais nécessaire, quand elle emprunte au monde sa matière pour se recouvrir, proche de l’« échancrure » évoquée par François Jullien dans son ouvrage sur le nu en tant qu’« impossible » (6) : c’est au moment où elle est nue qu’elle expose le plus le monde. Qu’elle se vête de bandeaux à ses pieds ou de cordes à sa taille, elle est recouverte de continents-stigmates : miroir du monde, elle en demeure l’une des apparences et l’un des artifices possibles, marionnette déambulant auprès de pantins immobiles et muets sur leur socle ou de vêtements vides que l’on pend.

Plus tard, dans sa robe de mariée blanche et virginale, elle tente de « ne rien salir », c’est-à-dire d’échapper à de nouvelles souillures physiques, de trouver un amour véritable (mais elle ne se mariera jamais qu’en idée). L’alliance pourrait donc être une noce déclinant le mythe romantique de la jeune fille et de la mort : dans sa robe, son corps est « à froid » et sa peau est en voie de pétrification. Si elle ne sent plus son corps, c’est que dans cette sensation lisière, le tissu de sa peau, mythologique (comme celui qui a étranglé Hercule), vient à l’étouffer et à congeler sa chair. Dans ce miroir qu’elle lui tend, la Putain P renvoie aussi le revers du monde à sa propre figure.

La maison des naissances et le pays défunt

« (...) qu’il y ait tout cela mais le vide, tout cela dans le vide et composé de vide, compénétré et imprégné de vacuité, ce vertige accompagne en silence la pensée des hommes d’aujourd’hui et leur action. Le miracle est qu’il y ait des formes ! (...) Un poète mineur et parfait de ce temps-là l’a découvert un jour, non sans stupeur : ‘’Il y a un autre monde, mais il est dans celui-là.’’ »

Denis de Rougemont, Les Mythes de l’amour (7)

Ainsi se situe l’avancée de la Putain P dans le monde et en elle-même, comme celle du marcheur éveillé et amoureux de Denis de Rougemont : « entre vide et Royaume ». Son pas agit comme l’aiguille d’une horloge qui demeure invisible, car ancrée en elle. La montre d’Anke Feuchtenberger est une pendule interne ; elle fixe les lieux, la peau et la chair, plutôt que le temps. Sa Putain P n’a pas vraiment d’âge ; elle a en revanche mille visages rassemblés, qui n’en forment qu’un seul, en métonymie. La première apparence de la Putain P s’aperçoit sur une vignette de portrait tribal, en plan serré sur son crâne dégarni surmonté par deux couettes nouées et sur sa poitrine aussi dénudée qu’aplatie. En plan élargi, l’autre diagonale de la carte dévoile des attributs féminins, un sac à mains, des chaussures à talons, une jupe léopard et un tee-shirt rabaissé sur sa jupe et tombant en ceinture sur ses hanches. Le haut de son corps montre le fœtus qu’elle est, tandis que le bas révèle la femme. On pourrait également croire que le bas de son corps, elle adulte ou jouant à l’adulte, est resté dans la maison close (ce lieu d’images où la Putain est « putain »), tandis que le haut de son corps est celui qui part, encore sans mémoire ni relation ni même langage, pour naître au monde.

La Putain P est une « innocente page blanche » (à la fois vierge et incapable du moindre crime), dont le premier vœu est l’apprentissage du désir, c’est-à-dire, étymologiquement, le refus du regret et de l’amertume : elle ne se retournera donc jamais sur son chemin et chaque cycle marquera une progression, comme un nouveau sillon qui se creuse. Avançant, prenant souffle et forme, elle se présente à chaque fois identique et différente — renouvelée. C’est que vieillissant, elle doit intégrer à chaque étape ce qui se cimentera dans la suivante. Elle peut donc se couvrir d’un chapeau à oreilles de lapin et de perles entourant sa taille et relevant sa poitrine, puis, plus loin, se couvrir d’une perruque, d’une couronne sur son visage fardé et d’un kimono de geisha. Elle peut se dessiner en contours anguleux, de ses épaules à l’arc douloureux de ses jambes en déséquilibre et s’apercevoir en plongée et en contre-plongée, puis, plus loin, se dessiner tout en cambrure et en sinuosité, rappeler les courbes d’une odalisque d’Ingres, et s’apercevoir de plain-pied. Elle peut, enfantée par la lumière, utiliser à son tour son corps comme un flambeau protecteur, puis, plus loin, n’être plus qu’une ombre perdue dans les rues d’une ville en ruine ou dans des salles obscures. Partout où elle avance, la Putain P ne se métamorphose que de corps, sa quête intérieure reste la même, qui la renvoie à l’origine.

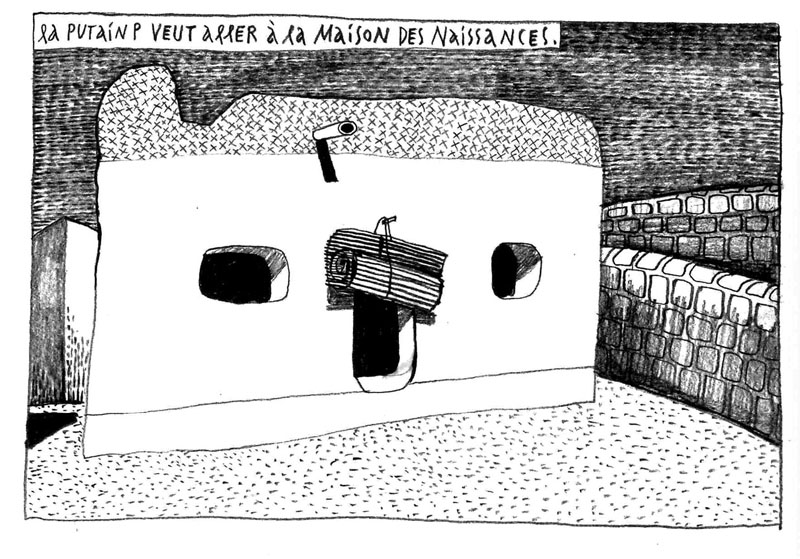

Deux ports sans attache, la maison des naissances et le pays défunt, sont marqueurs d’une temporalité sous-jacente. La maison des naissances est un lieu originel, un espace vaginal, une maison « petite et minable » sur le chemin de laquelle elle ne croise que « du bruit et des gens », des pleurs et des femmes. Sexué, ce lieu est un berceau qui accueille son propre corps, dans lequel elle vient s’allonger auprès d’elle-même, devenant son unique centre et la spectatrice de sa propre horloge biologique. Elle y arrive en reine couronnée et s’incline aussitôt face à son seuil, comme pour se replier sur elle-même. Mais elle ne parvient pas à le franchir, y faisant face seule, sans l’homme, sans possibilité d’intervenir. La porte se dresse comme des lèvres de sexe mouillées de sang et qui en ont l’odeur. À l’intérieur, des « pleurs impitoyables » résonnent, suggérant le cycle naturel des menstruations, dissolvant les corps solides (8) : alors la Putain P pleure à son tour et fait pleurer sa chair, faisant perler sur sa peau ce qui coule à l’intérieur d’elle-même.

Marqués par cette image native, les autres lieux traversés par la Putain P s’envisagent également comme des symboles suggérés de l’intime, à charge masculine ou féminine. Elle effleure les lignes des paysages, les siens et ceux des êtres jusqu’à parvenir au pays défunt. Des cerbères en contraignent l’entrée ainsi qu’un parterre de squelettes et de crânes. Le pays défunt est un col fumant préfigurant le futur phare, annonçant déjà l’homme. Il est un phallus à « la puanteur noire » répondant mot pour mot et image pour image à « l’odeur du sang frais » de la maison des naissances. Et comme pour ce premier lieu, elle croit aller vers la mort mais se dirige en fait vers la vie : « Le pays défunt est en vie, pense la Putain P. » Cela grouille d’insectes volatiles ; cela déborde de pierres aux- quelles s’accrocher pour y progresser. L’avancée est circulaire. C’est ici, dans ce pays où la mort est gardée vivante, qu’elle trouve une chaleur et qu’elle peut accomplir une initiation qui était jusqu’ici restée impossible : elle rejoint le centre du monde qui lui apparaît en creux, comme le buvard de l’homme, un nombril sombre et référentiel qui s’ouvre sur un voyage intérieur. Au centre du monde comme une plongée mythologique dans les Enfers, mais aussi comme dans le ventre de la baleine biblique.

Des rails à l’œil

Depuis le premier jour de la création, Les pieds lourds et puissants

de chaque Destinée

Pesaient sur chaque tête et sur toute action.

Chaque front se courbait et traçait sa journée,

Comme le front d’un bœuf creuse un sillon profond

Sans dépasser la pierre où sa ligne est bornée.

Ces froides déités liaient le joug de plomb

Sur le crâne et les yeux des Hommes leurs esclaves,

Tous errant, sans étoile, en un désert sans fond (...)

Alfred de Vigny, Les Destinées (9)

Sortie de ses propres entrailles, de celles de l’homme, de la bête et du monde, la Putain P peut désormais véritablement naître à elle-même, renaître au monde en « adulte » et se confronter à lui. D’apathique, elle devient « libre » (du moins le croit-elle) : les chaînes à sa taille et son visage de femme primitive la quittent, laissant place à des robes amples et une apparence charnue et charnelle, embrassant le périmètre du monde et faisant sa propre révolution en son sein. La Putain P ne doit plus faire avec ses propres échecs, mais avec ceux du monde. Dans un réalisme abstrait, Anke Feuchtenberger dessine sa Putain P face à l’Histoire comme elle la dessine face à l’Homme :

dans une esthétique indirecte et symbolique, où chaque nouvel élément amplifie la puissance suggestive du précédent, où chaque nouvelle étape devient la « vitrine profonde » de la dernière qui a été franchie. Les scènes de sexe restent ainsi en arrière-fond, les scènes de la grande Histoire également. Ce qui importe à l’auteur est comment la femme, devenue filtre, les perfore et les dépasse, et l’apparence qui sera la sienne pour chaque nouvelle expérience et chaque nouvelle entreprise d’affrontement : « La vie est un processus de friction, dans lequel les corps s’embrasent, mais les esprits grandissent. Sans difficulté, il n’y a pas de croissance. (...) Chacun recherche chez l’autre ses différences. Chaque expérience réalise cela d’une façon ou d’une autre. (...) Je cherche ‘’la matière’’ de la vie, qui n’est ni négative, ni positive. » (10)

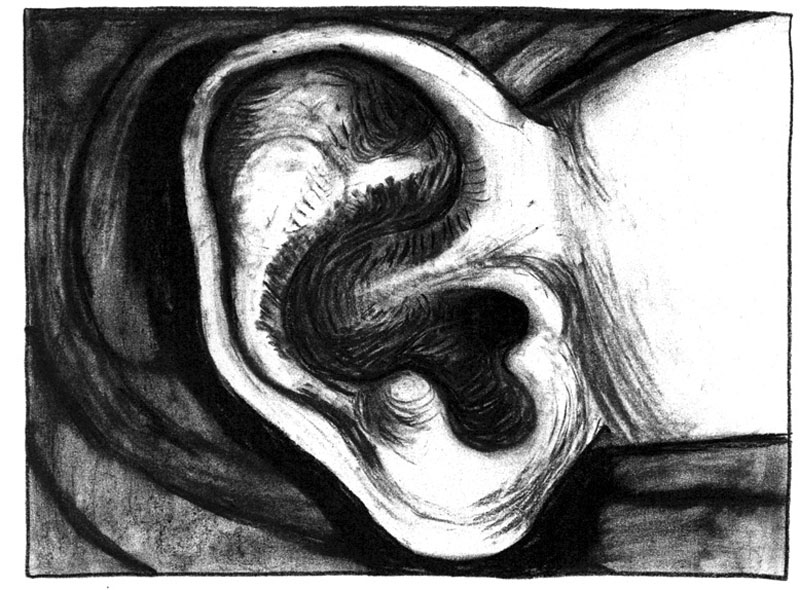

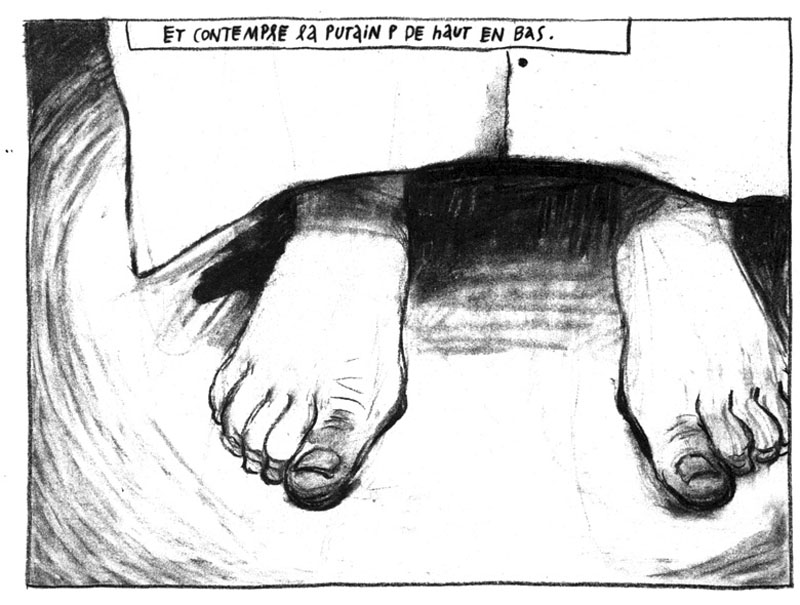

Suite à une nouvelle expérience à la rencontre de l’autre, allongée sur les rails au sortir du pays défunt, la Putain P danse au monde, effectuant des mouvements de bassin sur son enveloppe. C’est la préfiguration d’un enfantement possible et la cristallisation de sa figure qui pourra désormais emprunter au monde son aspect rond, circulaire et hypertrophié — enceinte, aperçue par le trou d’une serrure, l’œil d’un phare ou le judas d’une porte, elle déborde des cadres. C’est ce qu’il lui fallait pour se confronter à l’homme, une nouvelle fois, ainsi différente et nourrie par l’épreuve vécue comme un rite de passage. Elle abandonne ses contours archaïques pour renaître orientale, romantique, « moderne ».

Le labyrinthe qu’elle parcourt n’est plus, lui non plus, horizontal mais s’envisage par la verticale : remodelant le col du pays défunt, la Putain P se tient droite devant un phare tout-puissant. Elle peut se confronter à lui car, mémoire du monde, elle a conservé dans sa chair le souvenir d’un premier face-à-face et en est sortie victorieuse. Lorsqu’elle « prend le pouvoir », les manettes se dressent devant elle comme son propre organe reproducteur, future ovule et trompes à découvert. Enfermée dans l’immensité d’un phare qui bientôt ne pourra plus contenir sa propre immensité, dilatée, la Putain P est Léda visitée par une puissance masculine transformée en oiseau d’eau, ou bien en oiseau des mers. Cet homme, « voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! / Lui, naguère si beau, qu’il

est comique et laid ! » (11)

Lorsqu’elle quitte le phare, la Putain P n’est plus seule, tenant l’enfant dans ses bras. Anke Feuchtenberger la montre de dos traversant des ruelles sombres. Le tableau rappelle la dernière image des Temps modernes de Charlie Chaplin. Elle pénètre dans la cour de charbon d’une ère industrialisée et marche sur son sol d’esclaves, une terre d’après-guerre. La femme et l’enfant, muets, approchent en témoins. Les motifs se comblent : la voiture de l’homme a remplacé son phare, les animaux en cage ont remplacé les hommes, le sang est devenu du pétrole, les pleurs de la sueur au front, les plantes des orties peuplées de chenilles, dont la Putain P se sert comme d’une arme de rébellion contre l’homme. Effigie d’un mal moderne, les traits s’évasent, floutant les corps et les gestes, « fléchissant » ces roseaux que sont les êtres. L’homme moderne n’est bientôt plus qu’un cri, expressionniste, existentiel, une sortie du néant. Sartrienne, la Putain P cherche sa liberté dans ses propres choix et écoute bientôt ses seules exigences.

Mais cette liberté « n’existe pas ». Elle est soumise à un œil tout-puissant qui domine tout d’abord le phare, puis l’ultime lieu qu’elle atteint. C’est une « salle de bal » où nul ne danse, les vestiaires ou les coulisses du monde, une antichambre de finitudes qui verra la dernière danse de la Putain P. Ses profondeurs sont de nouvelles entrailles d’une tout autre temporalité. Le parquet en est parsemé d’yeux béants et sans paupières : aussi vides que pleins. Là, la Putain P n’a plus de visage ni de gestes, elle demeure encagée — dans des grilles qui enferment son corps comme son langage — aux côtés d’autres esclaves. Elle ne peut être libre au milieu d’esclaves.

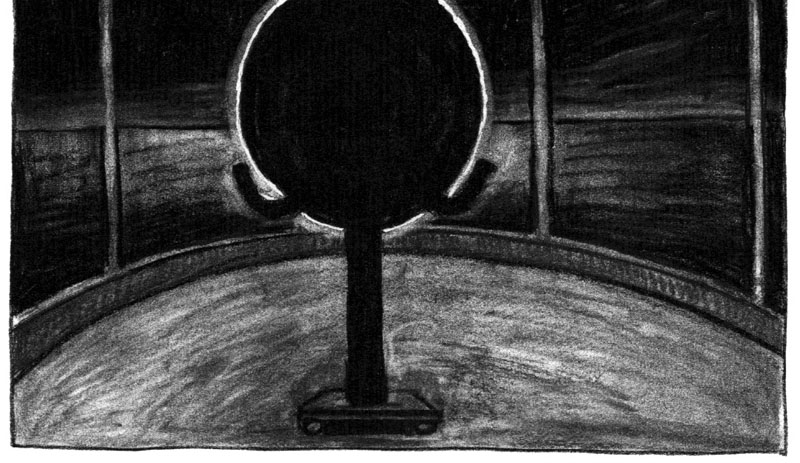

Elle entre alors dans un univers de la représentation — éminemment littéraire (elle est une princesse peignant ses longs cheveux sur un balcon élevé, des moineaux alentour retenant des fils dans leurs becs), voire de science-fiction. L’œil raconte la fin de son histoire. Dans une salle futuriste, prolongement du laboratoire qu’elle avait déjà visité et qui pourrait faire penser à une maquette d’univers ou à l’anatomie d’un corps humain, l’œil en plein centre la regarde se regarder. C’est peut-être un lieu réfléchi, celui d’un miroir dans lequel la Putain P quitte l’Histoire pour revenir à elle-même, là où elle se trouve vraiment et où elle saisit sa propre image dans l’œil qui la regarde, elle-même se regardant, de la même façon que l’on saisit une occasion (12). Ayant « apporté son corps » (13) où tout prend fin, elle a atteint la clairvoyance : pénétrant dans son propre reflet, elle a cessé de se mettre à distance, a réconcilié toutes ses formes, et « Oui, oui, maintenant, elle pense être arrivée », mais nulle part ailleurs qu’en elle-même.

La Putain P de Katrin De Vries (texte) et Anke Feuchtenberger (dessin), l’Association, coll. Ciboulette, 1999

La Putain P fait sa ronde, Frémok, coll. Quadrupède, 2006

La Putain P jette le gant, Frémok, coll. Amphigouri, 2011

Notes