J’étais Hamlet,

Petits commentaires sur Chris Ware

par Oolong

Avant tout

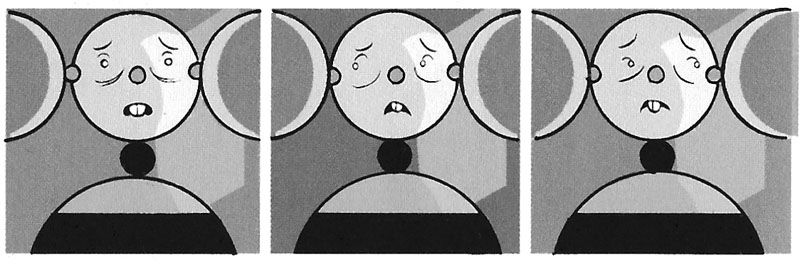

Une poignée de titres - Jimmy Corrigan, Quimby the Mouse, Rusty Brown, Building Stories - en même temps déjà qu’une bibliothèque entière, les vingt volumes d’Acme Novelty Library disponibles en décembre 2015. Il ne faut pas croire que ces vingt volumes correspondent à vingt livres. Il en existe plus, et les manières de les compter sont multiples. Chris Ware joue aussi de sa propre numération. Il faut par exemple y ajouter les deux Date Books. Ce qui en fait, du papier. Une œuvre qui se réalise, se déroule, visible, tangible, pesante, occupant des pages et des pages, des kilos d’imprimé. Et aussi une notoriété inexplicable, une évidence incompréhensible, le scandale d’un devenir-classique instantané. Chris Ware est allé incroyablement vite et continue sur sa lancée méticuleuse, nette, extrêmement sophistiquée, d’une rigueur stylistique parfaitement tendue en même temps que d’une simplicité narrative qui rappelle le projet de Flaubert de transmuter le drame bourgeois en une œuvre d’art complète par l’effort démesuré d’une écriture au style démentiellement travaillé et qui n’accepte du moindre détail aucune faiblesse, aucun faux-pas, aucun reste qui ne participe de son effet.

Chris W. Brown

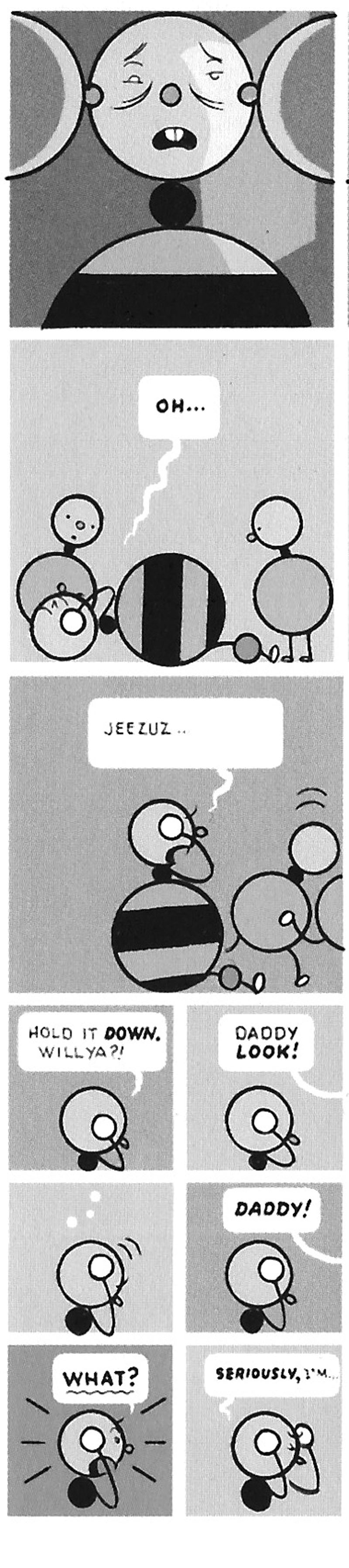

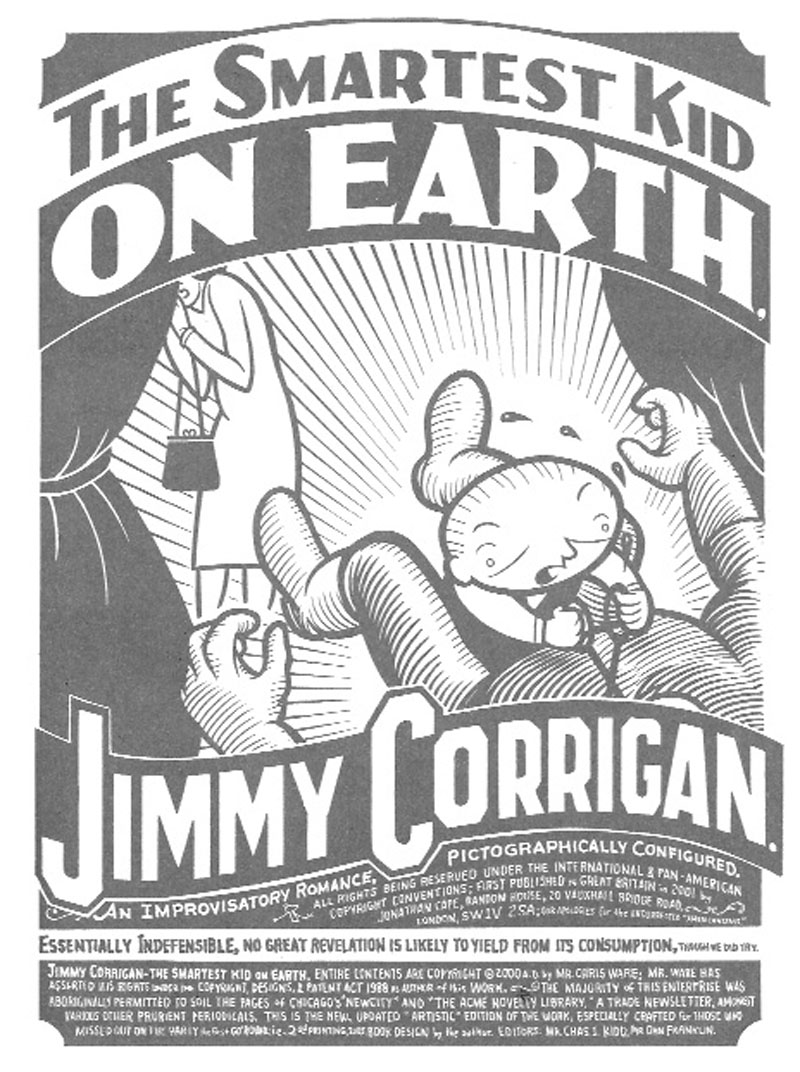

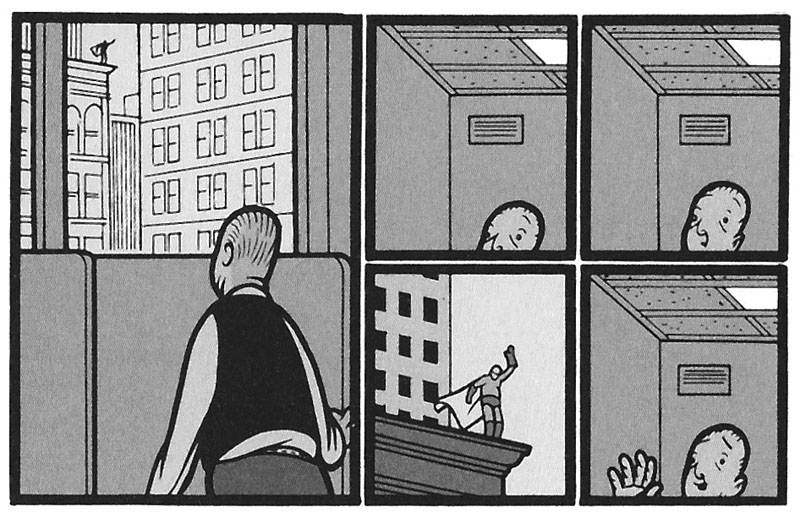

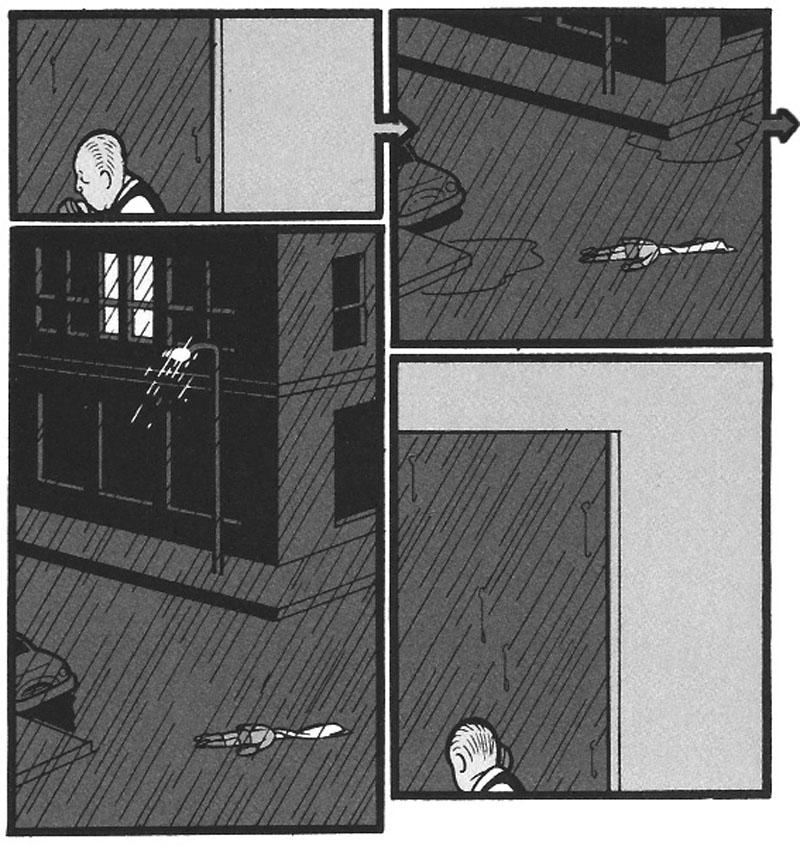

Comment les prendre au sérieux ? C’est si facile. Ils ne constituent pas des adversaires crédibles, ni même motivants Vous ne pouvez perdre face à aucun d’entre eux. Ils ne deviennent jamais menaçants. S’ils tuent votre frère Amos à coups de pelle (Acme Novelty Library 5, p. 18), vous vous réveillez. S’ils meurent, c’est à l’issue d’une série d’illusions telles que vous ne pouvez pas y croire (Acme Novelty Library 13, pp 29, 31 ; Acme Novelty Library 14 pp 66 sq.) Ils sont si faibles, si dérisoires. Même les super héros chutent des immeubles, incapables de voler (Acme Novelty Library 5 p. 11 ; son reflet en Acme Novelty Library 14 pp. 80, 81, 94, 95, 98), à moins qu’ils ne couchent une nuit avec votre mère et ne disparaissent dans le petit matin en faisant le moins de bruit possible.

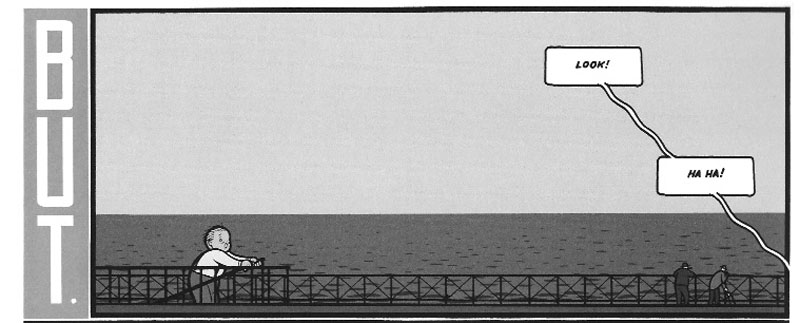

Dans un tel monde personne ne triomphe. Pas même un chat fou. Pas assez d’illusion. Pas assez d’ambiguïtés. Car ici aussi « Aucun amour n’est partagé ; toutes les parties de baseball sont perdues ; les copies ne reçoivent jamais que des 2 ; la Grande Citrouille n’arrive pas ; le ballon toujours est enlevé au dernier moment » (entretiens de Charles Schulz) et Charlie Brown ne le frappera jamais. Moins qu’une morale, une conviction. Nos souffrances traduisent notre manque d’humilité. Nous ne sommes jamais assez humbles, assez faibles, assez seuls, assez incapables (Branford the Best bee in the world, Acme Novelty Library 17, p. 62 : « Sa famille ne l’aurait-elle pas oublié ? Ou pire encore : n’aurait-elle pas trouvé une autre abeille, une meilleure abeille ? »). Nous essayons encore. Et par là-même nous méritons les misérables incidents qui nous rendent plus misérables encore. Nous ne sommes jamais assez peu. La course à l’humilité ne peut pas prendre fin. Même l’insecte des Building Stories courra après la sienne (Acme Novelty Library 17, p. 64 : « Branford n’est qu’une impure, qu’une dégoûtante limace qui ne pense qu’à féconder la reine »).

Cette figure qui va soutenue, répétée au cours d’une assez longue unité de temps, n’a rien à voir avec celle du perdant, surtout pas avec celle du perdant magnifique, romantique (je pense à Werther, à Lorenzaccio, à Fabrice del Dongo) que son désir porte à la révolte, à l’individuation, et quiéchoue de son désir. La femme-dont-on-ne- connaît-pas-le-nom des Building Stories n’est pas une descendante même lointaine d’Emma Bovary. Certes elle aussi s’ennuie, elle aussi rêve d’un destin plus grand que le sien, elle aussi incarne l’ennui bourgeois. Mais rien ce qui la pousse au désir ne l’anime d’une quelconque révolte contre sa condition. Le désir n’est que le plus court chemin pour aller au chagrin. Dès qu’il se manifeste, elle s’y blesse. C’est vouloir qui est mal et vouloir être. La seule sage précaution consiste à ne pas chercher ni désirer. L’oracle ne cesse de répéter que ce qui pouvait t’arriver de mieux était de ne pas naître, ce qui peut t’arriver de mieux désormais est de mourir. Ces personnages à l’envers de réussir ne sont pas des perdants. D’ailleurs il n’existe pas de perdants. Ce sont des êtres détachés et comme tels souffrant de leur détachement, des Bartleby sans nombre. Dans leur individuation même ils n’existent pas. Ils portent cette individuation comme une malédiction, comme une menace perpétuelle. La séparation a eu lieu, rien ne peut la réparer et aucun rapprochement n’est plus possible. Et ils ennuient tout le monde du peu d’existence qu’ils trimbalent avec eux. Ils existent d’une existence qui ne suffit pas, d’une existence de flaque figée en mornes reflets gris et bidimensionnels. D’une existence qui ne prend forme de rien et se tait car elle ne parvient pas à faire lien. Ce topos de l’être impopulaire, du reclus social, du grand incompétent, de celui qui ne sait pas avoir de meilleur ami ni d’amis tout court, celui qui ne sait pas socialiser. Non seulement malheureux vu de l’extérieur mais sans cesse en larmes à l’intérieur. Véritablement désolés.

Pathos

Une oeuvre dans laquelle entrer comme le ferait une abeille dans une ruche, avec la même évidence énorme. Et de là accepter le plus banal, le plus inutile, le plus dérisoire. Dans les Building Stories, l’immeuble qui se souvient, de quoi se souvient-il. Il se rappelle des jours meilleurs. Il se rappelle une frise de cuivre fragilisée par le temps. Il se rappelle bêtement les femmes qui se sont couchées sur ses parquets. Il chérit le souvenir de ces contacts, de ces enlacements. Il préfère les femmes et leur douceur aux hommes et leur brutalité. Passons sur le poncif que peut se permettre un vieil immeuble. Il fait une exception peut-être pour un plombier obèse, nostalgique et insuffisant respiratoire. Puis une jeune femme, une moins jeune femme, une femme plus vraiment jeune et à laquelle il manque le nom (il lui manque tout et il lui manque en particulier un nom) se souvient médiocrement de sa médiocrité. Ce devrait être insupportable et ce ne l’est pas.

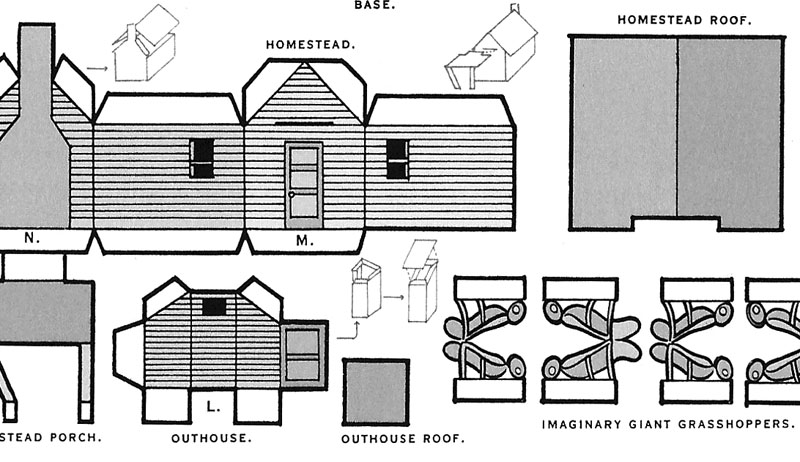

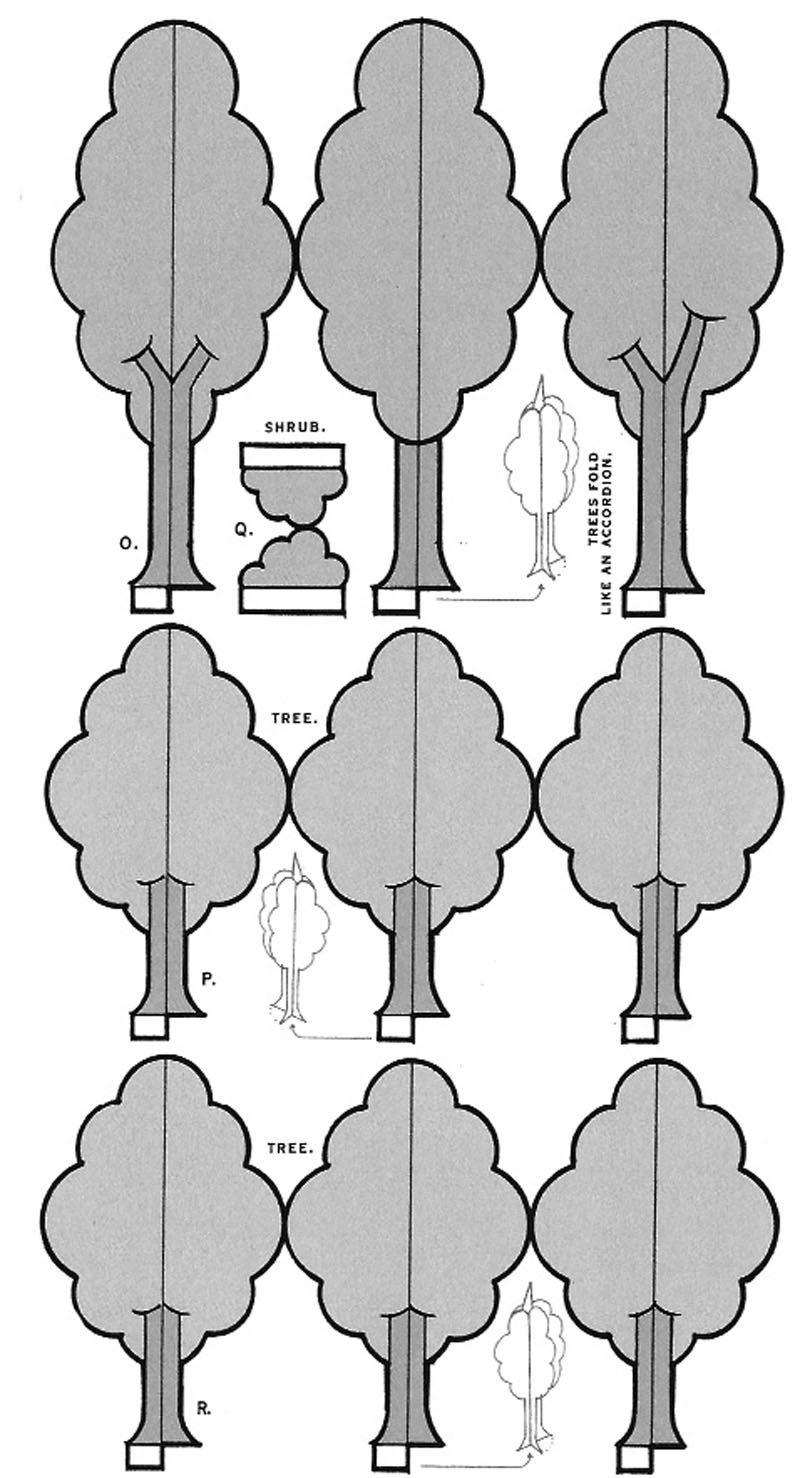

Peut-être n’existe-t-il aucune commisération (Empr. au lat. class. commiseratio « action d’exciter la pitié ».) dans la narration et ce seul fait suffit à désamorcer la charge de médiocrité qui menace. Ou encore c’est l’image. L’image crée d’immenses champs d’attention. L’image crée toute une architecture de composants, d’objets inanimés (on se dit bien qu’ils ont une âme, ils ont une âme depuis longtemps, la question est rhétorique, rien d’autre), de choses à la palpitante indifférence qui tuent le pathos. La composition de la case aussi. La multiplication des espaces (voir ci-dessous espaces pleins) tout autant. L’agencement énorme des choses et des lieux. La minutie. Ce qui excède le récit le prépare. Le désamorce. Le sertit de tellement de présence. Faire parler l’immeuble des Building Stories serait une faute de goût s’il n’était d’abord et en même temps si longuement dessiné. Pas décrit, dessiné. Parfois même transformé en condensé à découper et plier de lui-même, en représentation de sa représentation. Déjà inscrit dans les dimensions, il parle. Il parle en très petits caractères, presque illisibles.

Le texte d’ailleurs n’a pas pour vocation la lisibilité. Il ne s’agit pas d’ignorer ce qui y est écrit, démarche dépourvue de sens. Mais le texte qui raconte, qui commente, qui insulte ou baguenaude (il faut se référer à tous les débuts et fins des volumes de l’Acme Novelty Library qui regorgent de telles flâneries) est excédée par l’image qui l’enserre et ne constitue qu’un des composants du remplissage en cours. Pas d’espace laissé vide ou alors le texte. Le texte veut bien, le texte peut bien remplir uniquement ce que le dessin a déjà cent fois occupé. Le texte un élément pour équilibrer la plus large (plus vaste) composition de l’image.

Sur la deuxième de couverture et des Building Stories, sur ces espaces réservés ordinairement à rien, la femme des Building Stories, celle qui ne porte pas de nom, peut parler de son suicide, assez en détail en fait, en faire une histoire, ce n’est qu’une parole banale et dérisoire, triste, frappante, commune. Pleine de malheur mais dépourvue de pathos. Le pathétique ne prend pas comme si le motif l’avait tué. Il n’y a aucun pathos. Il n’y a aucun refus du pathos. Il y a tant de pathos que devenu matière première il perd toute capacité à tendre au pathétique. Il n’est qu’une des briques d’une construction tellement grande qu’il s’inscrit dans l’ensemble, y allant de son éclat, de sa teinte, mais sans jamais s’imposer. C’est un des mécanismes à l’œuvre chez Ware que ce perpétuel dépassement du matériau du récit par la matière narrative et graphique (narrative-et-graphique). Il y a donc à la fois une très grande tristesse et un tel encombrement d’images, un tel pullulement d’images et de tristesse, que quelque chose les nie. Comme dans Ulysse. Lorsque Bloom (Leopold) ou Molly (Bloom) évoquent Rudy l’enfant mort, ce qu’il pourrait en dériver de pathétique cède à l’énormité du motif, du livre qui l’entoure, au point qu’il n’en ressort que comme un élément sans valeur de pathos propre. Rudy, la griffure mineure qui orne une arabesque qui décore elle-même le pétale d’une fleur prise dans le bouquet posé sur une table où dîne Léopold qui repense à Rudy. Le pathos narratif est décentré, délocalisé, rejeté à sa juste (minime) valeur par la luxuriance stylistique de l’énorme masse infranarrative qui soutient, ordonne et permet la narration. « Si la lumière stellaire met réellement du temps à nous atteindre, cela signifie que tout ce que nous voyons, qu’importe que cela soit proche ou éloigné, n’est qu’une image du passé, et tandis que nous regardons ce passé (ou ce présent comme nous préférons l’appeler) le futur est en train de se produire, ce qui signifie que le passé, le présent et le futur se produisent tous en même temps.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour le Libre arbitre, et plus important encore, pour l’amour ? » (The Last Saturday).

Les pères

« Un père mort eut été peut-êtreUn meilleur père. Le mieuxC’est un père mort-né.Toujours repousse l’herbe sur la frontière. L’herbe doit être arrachée (...) »

Heiner Muller

Pères monstres, pères toujours plus monstres. La chaîne

de montre leur battant le ventre, une langue répugnante salissant leur

rire. Les vêtements salement troussés. Leurs pas saccagés

par le déambulateur. Leur bruit que les enfants fuient. La morve leur

coule du groin. Ils ont les doigts poisseux, des boutons. Une insigne méchanceté.

Pères partis en courant.

« Oh, dad, dad ... why did you have to leave us ... Dad, dad, we need

a new dad »

Acme Novelty Library, vol 1

Enfants que fuient les pères et les grands-pères. Si loin soient-ils salauds. Si loin soient-ils incapables. Et toujours trop près et pas assez morts. Et monstres. Ainsi qu’Hamlet et son fantôme. Trop de poison dans l’oreille, trop de spectres pas assez morts. Toujours des pères morts dans la soupe, toujours des pères vivants dans la bouche, toujours devoir faire avec ce qu’ils sont ou ne sont pas. Comme Hamlet que son fantôme anime, marionnette. Dans Jimmy Corrigan aucun doute, sans aucun doute, les pères sont des monstres. Au mieux absents, au pire violents. Leurs doigts épais tiennent des ceintures de cuir. Leurs mots ne les sauvent pas non plus. Autoritaires ensuite jusqu’à la persécution. L’âge les rend, ne les rend pas. Une longue lignée de Jimmy devenus pères. L’enfant malheureux de la Chicago World Fair de 1893 est-il le vieillard que Jimmy Corrigan, le père de Jimmy Corrigan appelle son père et qu’il présente comme Jim Corrigan, ton grand-père ? Ce petit fils soudain apparu n’ébranle pas la carapace de gâtisme dans laquelle il déambule. Mais le père de Jimmy lui-même ne s’intéresse à ce fils que tard bien trop tard. Son grand-père ne lui accorde une once de tendresse que trop tard, après avoir constaté que son fils s’y est pris trop tard. Les pères absents et morts des fantômes intimant à leur fils de les venger ou de se tenir bien (ce qui revient au même) mais ils ne sont pas morts, pas assez absents au moment où ils meurent pas assez morts quand ils s’absentent et au moment où finalement ils meurent ils ne font que jeter un peu plus de désarroi dans la vie du fils qui craint de leur ressembler. Ils le commandent d’une voix sans appel et inaudible car être fils alourdit cette voix de terreur. Lorsque Jimmy décroche le téléphone et que la voix de son père qu’il ne connaît pas lui intime de venir. Lorsque Jimmy ne fait rien d’autre que de répondre à la voix du père qui l’appelle. Exécuter ses ordres. Le père lui-même et le père du père.

Tout cela s’emmêle. Il n’en reste que des enfances d’occasion (Second hand childhood, Acme Novelty Library 1). Les pères sont des salauds. Les mères sont pires. Leur

amour est pire. Les pères sont encore plus des monstres lorsque vous êtes leur fils. Tout type de monstres. La série des Big Tex (Acme Novelty Library 5 et 7) établit en détail ce postulat.

« James, faut qu’tu comprennes qu’un’homme n’est pas aussi simp’ qu’un cheval ou un chien de prairie et qu’les méchancetés que not’ père nous inflige ne sont pas en contradiction avec l’ordre naturel mais en accord avec lui ... il nous aime tout autant qu’sa prop’chair et son prop’sang, mais pas plus, comprends-tu ? » (Acme Novelty Library 5, p. 18)

« Oh, paw ... Paw, why is it that you don’t like me ? » Acme Novelty Library 07 p. 2

« Okay Tex you git out and go over there by the big tree cuz there aint gone be no goddamn icet cream fer you today and there aint gone be any more ever ant then you don’t never come back or try to find me or the house again because you aint welcum there anymore at all, unnerstand ? »

Acme Novelty Library 07 p. 28

Le père violent, le père tueur, le père qui oblige, le père dérisoire. Ce serait une tragédie, mais rien n’est tragique (bien que les yeux crevés par des ciseaux apparaissent dans Acme Novelty Library 3 p. 20 dans une référence revendiquée à Peanuts). Les pères ne font pas des fils terrorisés, mais des enfants incapables. Des incarnations multiples, diffractées mais cohérentes, de la figure de l’incapable social. Nous ne comprenons pas tout à fait ce que signifie cette tare. Malheur à qui ne sait pas socialiser, ne sait pas assumer le minimum de brio que demandent les relations sociales. Ce qui le guette est une honte par-delà les mots, une honte qui le poursuit dans sa mort encore, Grégoire Samsa dont la famille s’est étendue au monde.

« Round comic buttons in 2 Colors – Funny sayings – Very Popular

(...) My father left meMy father beat meMy father raped meMy mother allways said I was uglyMy father used to tell me I was a worth-

less piece of shit (...)»Acme Novelty Library 10, p. 7

Date Books (agendas)

La nature du projet nous échappe. C’est tant mieux. Les Acme Novelty Date Book se présentent, sous forme de prétendus fac-similés, comme un mélange de journaux intimes et de carnets de dessin. 1986 – 1995 pour le premier, soit grossièrement la période de composition de Jimmy Corrigan. 1995-2002, soit la période qui suivit la composition de Jimmy Corrigan et engloba Rusty Brown, pour le second. On y trouve en grandes quantités des notes, pour la plus grande partie illisibles même à la loupe car écrites en pattes de mouches. En grande quantité aussi des esquisses, des dessins, des portraits, des dessins d’autres auteurs que Chris Ware, des fragments de comics, mais aussi quelques recettes de cuisine, considérations sexuelles, listes de courses, projets de vacances, notes ethnologiques, projets de décoration, théorèmes mathématiques avec démonstration, etc.

L’erreur serait sans aucun doute de prendre ces Date Books à leur valeur faciale. Ils ne constituent sûrement pas un témoignage au sens où en raffolent les auto-fictifs. Ils ne constituent pas l’ancrage, le fait réel, duquel découlerait l’œuvre. En effet, à les lire en détail (ce qui suppose de sérieux efforts de recomposition des textes), ils ne font que poursuivre la réflexion en cours dans l’ensemble des volumes de l’Acme Novelty Library. Tous les traits caractéristiques des personnages de Chris Ware s’y retrouvent : profonde incompétence sociale, auto-mortification continue et dénigrement de soi, maladresse maladive, remise en cause systématique de ses capacités, profonde incapacité émotionnelle, écrasante pression surmoïque, angoissant sentiment de décalage, lourde vocation au malaise et à l’inadaptation, manque de confiance en soi. Le narrateur et dessinateur des Acme Novelty Date Book ne fait que donner une nouvelle figure, un socle un peu plus apparemment réaliste, aux thématiques de fond de l’œuvre. « Il n’y a pas de coulisses, les fards sont dans vos yeux, dans votre regard (... ) ». Les Date Books poursuivent la même mise en évidence mais plutôt que de s’inspirer de la grande masse des règles typographiques et de mise en page à laquelle Chris Ware recourt usuellement, ils prennent appui sur la forme libre du journal, du carnet de notes, forme qui n’en a pas moins ses règles. Ce qui pourrait paraître une débauche d’intimité, ou un envers, n’est que la continuité du même endroit et de la même mise en œuvre de la narration. Du moi encore il est question, mais pas plus qu’ailleurs du moi de l’individu dénommé Chris Ware. Les Date Books font donc partie du projet d’exposition et d’investigation d’une certaine forme de conscience à l’heure du marketing de soi, du coaching et de la promotion par chacun des belles qualités qui le constituent et lui permettent de jouer sur le marché de la relation humaine. Ils ne forment pas un autre de la fiction, mais sa confirmation jusque dans la forme fantasmée du journal.

Nous, fils d’Eastman

Après le temps kodachrome, après le temps de la couleur photographique, ailleurs que dans le cadrage. Les couleurs ne sont pas étalonnées pour ou contre ou avec la photographie. C’est un monde où tous les appareils de photographie ont été digérés, un monde où tous les appareils de photographie ont été repris et dessinés. Il n’y a plus besoin de passer de l’autre coté de l’hérésie photographique car elle a été vaincue, les images ont été de nouveau absorbées par la main qui les dessine et qui a décidé de la couleur à leur donner de façon novatrice et définitive, tous les tons sont en dessous des tons, des quarts de huitième de tons, et lorsque nécessaire des surfaces de carton pigmentées de pointillés et d’où surgiront tout ce qu’on ne veut pas et pour commencer des châteaux et des paysages bucoliques et même un robot de carton qui ne se tiendra jamais debout. L’illustration tenue à distance de ce qu’elle illustre, maintenue à la plus grande distance d’étrangeté de ce qu’elle illustre de telle façon qu’elle renonce. Le signifiant est ce qui représente le signifiant pour tous les autres signifiants blahblahblah. Nous pouvons ainsi durer longtemps. Nous pourrions durer longtemps n’était qu’au centre de ce jeu de renvoi se tient une histoire poignante. Une histoire. La simple bêtise d’une narration qui se suffit et qui se tient debout dans la magnificence des images. Quelque chose tient debout entre les ruines de langage que les images mettent au jour.

Encombrement

Un intérêt pugnace pour l’encombrement, mais aussi pour les formats étranges (à l’italienne, boites, gauchis en hauteur, pliables, etc) et le pullulement. Un souci d’occuper l’espace, de le dérouler et de lui donner forme. Le strip, la case, le comic. Dans Acme Novelty Library 2 déjà, la case se multiplie de façon sonore et généreuse. Il importe de peupler la page. Le strip, une bande, deux ou trois pour trois, quatre, cinq cases. La page. Peupler la page avec le strip. Coller le strip sur le strip. Avez-vous déjà essayé de couvrir une table de ping-pong en y collant des timbres ? Passez à l’illisible (Acme Novelty Library 4 et 15 par exemple). Les dimensions du livre s’étendent. Il prend deux ailes, deux grandes ailes noires. Il encombre. Il donne de la place. Mais le trait aussitôt s’y recroqueville et s’y rabougrit, et la page abrite de très nombreuses cases (12x14 étant un maximum relevé dans Acme Novelty Library 4 p. 31, dans l’infralisible comme il y a de l’infrason ou des infrarouges). Une pullulation cancéreuse des cases. Une illisibilité jouissive. Un envahissement par le strip. Pourquoi faut-il lire Chis Ware avec une loupe ? Jusqu’à l’écoeurement parfois. Je ne peux pas lire autant de cases que cela, il y en a de trop. Je ne peux pas lire autant de mots minuscules qui n’ont pas été faits pour qu’on les lise. Pas plus que les pliages pour être pliés et les dioramas pour être construits. Un reste irréductible refusant le passage à l’échelle. Une somptueuse et généreuse inutilité.

Even his Feet Look Sad

Confronter sa tristesse à celle de JImmy, de la jeune femme des Building Stories (mais quel est son nom est-ce qu’elle a un nom, pourquoi ne peut-elle même pas avoir de nom, qu’est-ce qui fuit d’elle de telle façon qu’on ne connaît pas son nom ni la façon dont elle a perdu sa jambe alors qu’on sait tout de sa sexualité par exemple, ou de ses échecs artistiques et de sa maladie de coeur, et de la mort de son chat), de l’enfant (un nouvel enfant, encore un autre enfant, un pendant de Jimmy Corrigan) de The Last Saturday, ou de l’abeille Branford des Building Stories, cette tristesse est infinie. Sans fond, proprement sans fond, et seule son absolue absence de pathos, et la dérision tout aussi absolue qui l’accompagnent, lui interdisent d’être insupportables et de faire tourner les histoires au mélo. C’est heureusement hors du mélo, il parvient toujours à s’en sortir. Je pense qu’il a un truc qui lui permet de s’en sortir et de ne pas se laisser aller au mélo, mais je ne connais pas ce truc.

À rebours

Une image tout à l’envers de la liberté expressive. Une

rigueur, une ornementation terriblement construite, une énorme culture

typographique, un effort pour ne jamais décider trop vite entre l’abstrait

et le concret (il faudrait par exemple faire une typologie de la transformation

des cercles dans Chris Ware), un risque de se perdre non pas dans la déformation

d’une vue subjective mais dans un amoncellement parfaitement et immanquablement

maîtrisé et dans le souci de remplir (et non pas la triste obsession

du schizophrène qui annule le vide), dans le jeu hilarant de ne laisser

pas le plus petit espace de la feuille échapper à la composition.

Une maîtrise qui s’excède pour exploser de la plus contenue

des manières, avec la présence très discrète au

fond de l’image du très léger ennui sans lequel nulle grande

oeuvre ne peut exister.

City Beautiful, creating social order through beautification

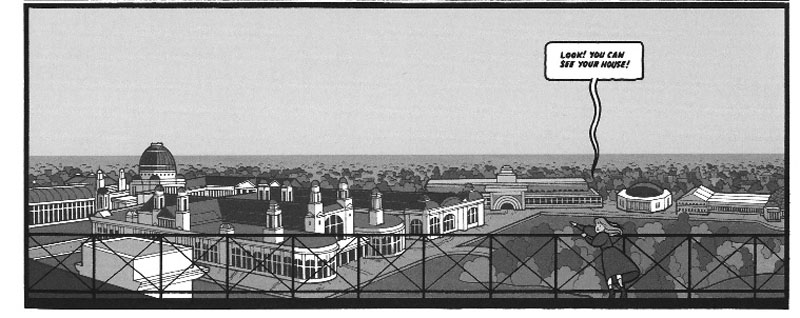

Une délicate architecture de papier. Une obsession pour l’architecture depuis l’Exposition Universelle de Chicago dans JImmy Corrigan jusqu’aux Building Stories. Une délicate architecture narrative. Jimmy Corrigan exploite le principe de récits enchâssés. Le procédé courant du premier tiers de l’album, une série de retours-arrière, éclate dans le long sous-récit de l’enfant (qui dans la sainte trinité est le grand père du dernier Jimmy Corrigan, donc le père du fantôme, le père du roi Hamlet qui porte le nom de son fils et de son père). Ce sous-récit est clairement identifiable comme corps spécifique (ni étranger ni secondaire, mais branche d’un récit auquel il contribue, et branche autonome). Par sa couleur : marron, gris, noir, rares recours aux couleurs franches. Par sa graphie caractères script encore plus illisibles, minuscules et en pattes de mouches qu’à l’accoutumée. Par son ancrage dans un temps particulier, les quelques mois qui précèdent l’ouverture de la World Columbian Exposition de Chicago, ou plus banalement pour nous l’Exposition Universelle de 1893. Un chef d’oeuvre de planification avant tout que cette World Fair dédiée à Christophe Colomb (Acme Novelty Library 13 est presqu’entièrement consacré au moment historique de cet événement). Le rêve d’une ville parfaitement complète et rationnelle, entièrement fabriquée et non pas engendrée, dans laquelle chaque élément jouit de liens symboliques avec les autres. La victoire de l’ordre et de l’harmonie sur tout le reste. Sur tout ce qui n’est pas ordre et harmonie. Ainsi que la victoire du plan sur l’histoire. Les projections de Daniel Burnham ont ceci d’exceptionnel pour leur époque qu’elles ne décrivent pas seulement le plan du moment, mais incorporent aussi les grandes lignes des futurs développements. Ainsi le schéma, la structure, ente les temps à venir, les grève, les détermine et les anticipe. Les conceptions de Frederick Law Holmsted, concepteur de paysages (landscape designer) en faveur d’une harmonie intégrée des composants du quotidien dans une perspective d’harmonie sociale. L’ordre social au travers de la composition des espaces urbains et des bâtiments, la réalisation d’une totale intégration entre nature et culture. Une beautification intégrale. Il s’agit de continuer à exercer une action sur le plan et le développement de la ville depuis un point qui s’éloigne dans le passé. Il s’agit de déposer dans la prairie les lignes généreuses qui engendreront d’autres lignes même lorsque les hommes voudront s’en débarrasser. Il s’agit de s’assurer une postérité en ancrant une démarche temporellement ponctuelle sous le forme d’une charge, d’un ordre, que les successeurs auront à respecter. Une très longue histoire de planification, d’urbanisation des lieux et des vies.

Ainsi de l’histoire de toutes ces générations de James

Corrigan (au moins trois d’entre elles, et probablement quatre si nous

considérons les Jimmy Corrigan du futur qui apparaissent dans Acme

Novelty Library 19) qui s’inscrivent dans un grand plan répétitif

d’abandons, d’absences, d’abus, et de misère. Ainsi

du déroulement organique de la grande architecture de l’oeuvre

de Chris Ware.

Détails :

Les livres de Chris Ware ne sont ordinairement pas paginés. Je me suis

donc dispensé de donner des références de pages précises

pour les Building Stories et Jimmy Corrigan. Pour la série des

Acme Novelty Library, je compte 1 à partir de la couverture.

Les traductions sont de ma seule responsabilité.

Les absences de traduction aussi.