À défaut, concernant Caporal & Commandant

par François POUDEVIGNE

A. Camus

Je cherche à entrer dans Caporal et Commandant.

D’emblée je me heurte au défaut de prises que présente

l’objet : je ne peux m’en saisir, il s’escamote à ma

compréhension. Je suis un lecteur déconcerté, éparpillé

face à ce qui se dérobe (1) ; je ne peux

mobiliser les schémas habituels sur lesquels s’élabore ma

pensée critique, qui sont ordinairement autant d’embrayeurs de

mon discours : C&C fait le vide en moi.

J’ai l’intuition pourtant que cetteperte (2) n’est pas anodine, mais procède au contraire d’une logique plus globale de l’œuvre, qui s’élabore toute entière autour d’une série de manques fondamentaux, de béances qu’il s’agit alors d’apprendre à voir afin d’en saisir les justes incidences. Accepter, en somme, de se confronter à cet abîme que C&C ouvre en soi.

Or l’idée que je voudrais combattre ici (et que me paraît combattre à sa manière C&C) est que le manque équivaudrait à l’absence ; là où l’absence se pose en état de fait, le manque m’apparaît davantage comme un processus qui dessine en creux tout un monde duquel précisément il se retire, et au sein duquel il creuse en se retirant tout un réseau de galeries souterraines qui sont autant de voies à explorer. Si le manque tel que l’envisage C&C m’intéresse, c’est en tant qu’il ouvre une brèche dans le tissu rassurant du déjà-lu — à la fois violence faite à l’œuvre et condition de son déploiement.

Il y a dans C&C, au contraire d’une impuissance, une prolixité, une fécondité du manque : d’abord car il défait la logique traditionnelle du récit; ensuite car il lui substitue un principe d’instabilité, sinon d’incertitude; enfin car il organise (du micro au macro) toute l’architecture de l’œuvre — et qu’il permet, ce faisant, d’interroger le monde tel qu’il se donne à voir et à penser.

Je ne souhaite pas, disant cela, priver l’œuvre de son opacité première. Cette résistance en constitue à mes yeux la première et la plus grande richesse. Je voudrais simplement reprendre à mon compte les échos et résonances qu’elle éveille en moi ; produire un discours qui ne soit pas surplombant mais comme inséré, serti dans l’épaisseur de l’œuvre même. Je ne chercherai donc pas à rétablir à toute force un sens univoque là où au contraire paraît régner la dispersion du sens (sur quoi il faudra revenir), mais davantage à m’engouffrer, pour ainsi dire, dans cet appel d’air ouvert par le manque.

Stratégie de la lacune

La première de couverture de Recueillis pose immédiatement

l’ennemi: «Nous sommes sous l’emprise d’un récit,

et ce récit veut nous convaincre.» Il s’agit dès lors

de se défaire de cette emprise, en proposant au lecteur une œuvre

rétive à la conciliation. Et c’est la première marche

sur laquelle achoppe notre expérience de lecture : le défaut narratif.

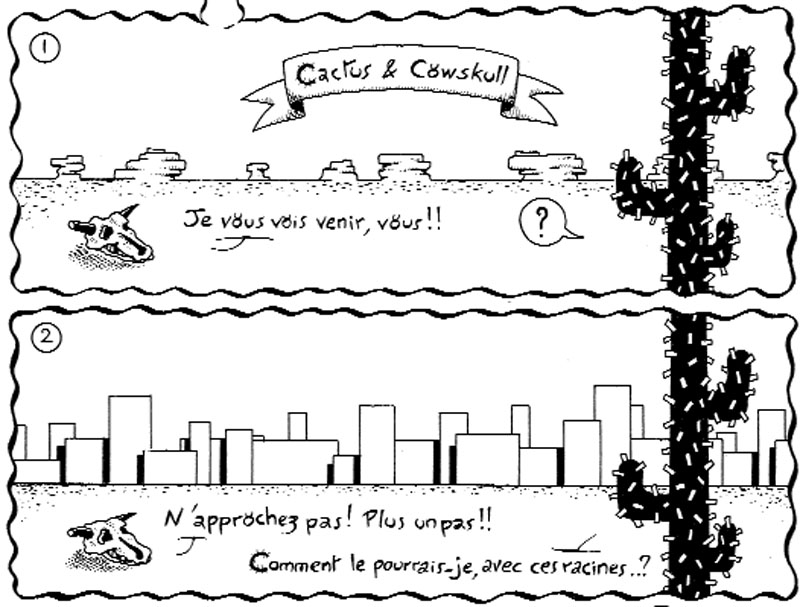

Mais, C&C biaise : il se présente sous le couvert rassurant du récit de genre, que l’on croit d’abord reconnaître (3), pour mieux nous décevoir. Il y a là quelque chose de plus complexe qu’une simple suspension du récit : il s’agit bien plus, à mon sens, de sa détérioration ; faire croire, pour mieux dévoyer. Comment se défaire alors de la glu du récit ? En commençant par saper ce qui en constitue le cadre, pour ainsi dire l’armature : le temps, l’espace.

La temporalité est la condition première de tout récit : c’est par le jeu des successions et des rétrospections que l’intrigue prend forme. Or c’est précisément cette successivité qui manque à C&C. Les deux figures se débattent dans la fixité d’un éternel présent, leur condition temporelle est celle de l’immuable. Ne peut dès lors s’épanouir une quelconque quête, qui supposerait un enchaînement réglé d’événements. Cela donnerait à leur présence l’illusion d’un but, d’une destination finale. Mais de but, point (4) ; seul l’instant perdure – voire, se répète : rien ne paraît pouvoir épuiser ce moment qui enferme les deux protagonistes en une sorte de cercle infernal, de réduplication qui échappe au temps vectorisé. «Nous n’en finirons jamais», déclare le commandant, et tout paraît lui donner raison. En ce sens les quelques dates, les vagues horaires qui émaillent les séquences participent d’une feinte chronologie, singeant les actes de remémoration ou de commémoration qui compartimentent notre propre temporalité — pour mieux la corrompre, l’effondrer

Comme s’effondrent, irrémédiablement, les lieux et les choses qui entourent Caporal et Commandant. Car si le temps est soumis à un étouffant régime de permanence, l’espace quant à lui subit de perpétuelles altérations: villes, plaines, falaises, palissades, faux-semblants bucoliques, l’arrière-plan ne cesse de se déformer sous la pression des événements, pour finir en certains endroits par s’anéantir. Il manque au récit un cadre sur lequel prendre appui, la tutelle d’un décor. Il ne s’agit pas même de déserts ou de ruines (qui constitueraient des non-lieux identifiables), mais d’espaces désagrégés, construisant eux-mêmes leurs propres ruines, se dérobant sans recours au regard du lecteur. Les lieux qu’habitent Caporal et Commandant sont incertains, arbitraires, absents : ils font défaut.

Le lecteur, dès lors, égaré dans ces espaces flous au temps sans profondeur, ne peut que s’en remettre aux deux figures (le caporal, le commandant) qui s’agitent sous ses yeux – mais qui n’offrent toutefois guère plus de garanties. Car la première chose à laquelle s’affrontent les deux gradés, c’est à la notion même de personnage. Ils souffrent pareillement, de ce point de vue-là, d’un certain nombre de carences, de lacunes, qui s’opposent au travail habituel de caractérisation.

Il faut d’abord se garder, les concernant, de céder à la feintise du type ; chaque fragment ne fait qu’accroître la lente dégradation de l’illusion militaire. Le symptôme le plus évident de ce dérèglement est l’instabilité qui semble régir leur port de l’uniforme: loin d’assurer la charge de pouvoir symbolique et d’identification immédiate qu’il confère d’ordinaire à celui qui l’endosse (5), l’uniforme paraît ici relever d’une certaine contingence — la nudité (totale ou partielle) du caporal ou de son commandant en constituant le rejet le plus net, une manière de triomphe de l’état de nature sur les déviances culturelles (6).

C&C va même plus loin dans la corruption des figures puisqu’il les soumet à de nombreuses mutilations, amputations, métamorphoses qui altèrent justement leur être physique. Un épisode tel que «Lémures» est emblématique de cette partition : le corps s’éprouve défait de lui-même et doit concilier son désir de totalité (rester bipède) avec son inévitable lacune (perdre en route des bouts de soi). Le cadrage intervient parfois au renfort de ces pratiques, qui occulte tout ou partie de la figure représentée (7). Il manque aux deux fantoches la stabilité d’un corps qui soit une garantie de reconnaissance pour le lecteur et qui leur permette, en tant que fictions, de « persévérer dans leur être»; privés de conatus, ils se délitent. Il y a chez Caporal et Commandant un devenir-boue que rien ne semble pouvoir endiguer.

Pas même, et c’est cruel, les efforts qu’ils produisent pour s’adosser l’un à l’autre. Il est une convention du récit en bande dessinée qui est celle du compagnonnage (8), et qui règle d’ordinaire les relations entre les différents personnages. Ici, rien de tel : chaque fragment rebat les cartes, et les relations qu’entretiennent Caporal et Commandant changent du tout au tout: amour, haine, subordination, humiliation, désir, vindicte — parfois tout cela à la fois. Il manque une logique à ces rapports, qui ne semblent obéir qu’au pulsionnel.

D’autant que nulle présence extérieure ne vient rompre (ou à l’inverse, sceller) ce perpétuel cercle d’attraction-répulsion. Si l’on excepte un nombre restreint de cadavres, Caporal et Commandant sont seuls face à eux-mêmes, privés d’altérité. Chose rare (9), plus rare encore en bande dessinée. Ne persiste donc, en fait d’interactions, que l’incessante mise en tension qui résulte de leur seule coprésence: ici l’Enfer, c’est l’autre.

À l’avant-garde de la boue

On voit donc bien comment C&C sape tout ce que l’on croyait savoir du récit en bande dessinée :temps, espace, personnages, quête. Je ne crois pourtant pas qu’il faille s’en tenir à cela, et ne voir en cette œuvre qu’un exercice nihiliste. Si C&C met à bas, c’est pour qu’émerge de ces ruines une nouvelle forme de pensée, un nouveau rapport au récit. La notion de manque, après avoir joué contre, devient le ferment d’une nouvelle éthique — que thématisent à leur manière le caporal et son commandant.

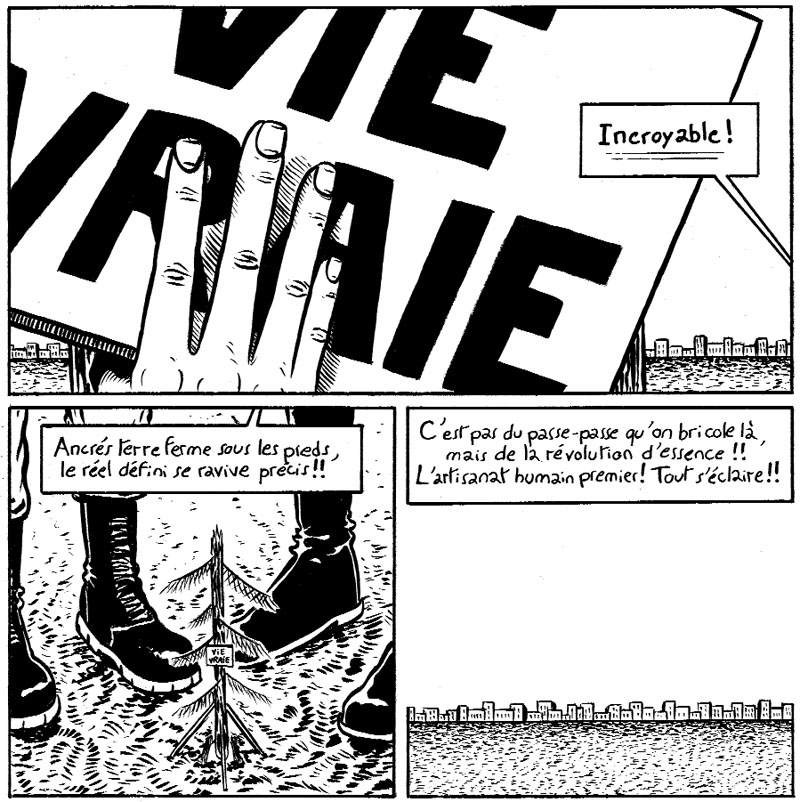

En étant tout d’abord conscients de leur condition lacunaire, de cette instabilité même qui organise leur monde, Caporal et Commandant, pris dans une sorte d’effort réflexif permanent, dénoncent l’arbitraire de la fiction : «Rien n’est vrai, tout est permis» (10). Ils dégonflent ainsi la baudruche de la vraisemblance, qui contraint le récit en lui assignant des normes, et donnent libre cours à toutes les distorsions, toutes les carences précédemment ciblées qui sont autant de façons d’excéder justement ce régime de contrainte. Le fragment «Test» est emblématique de ce retournement qui travaille l’ensemble de l’œuvre: on y voit les deux compères aux prises avec cette « exécrable et crapoteuse confusion » qui s’établit entre le test, justement, et la vie vraie. La réversibilité permanente qui s’opère de l’un à l’autre n’est pas à mettre au compte, comme le dit Commandant, d’un vulgaire tour de « passe-passe », mais d’une forme de «révolution d’essence»: ce qu’entreprend C&C, c’est de redéfinir le récit en bande dessinée. Il tâche pour cela d’ériger une œuvre lucide, c’est-à-dire à la fois consciente de ses limites [« Affreuse et confondante tristesse que la contrefaçon sensible qui nous révèle cobayes amers » : la poignante perception qu’un artefact a de lui-même], mais également de ses potentialités [«La marge de manœuvre est immense (…) le réel défini se ravive»: le plaidoyer pour un art de la fiction qui ne s’en tienne pas à l’exploitation systématique du même]. Ainsi Caporal et Commandant éclairent d’une nouvelle manière ce manque qui organise l’œuvre et qui n’est plus, dès lors, un simple outil de privation, mais l’explicitation d’un nouveau rapport à la fiction.

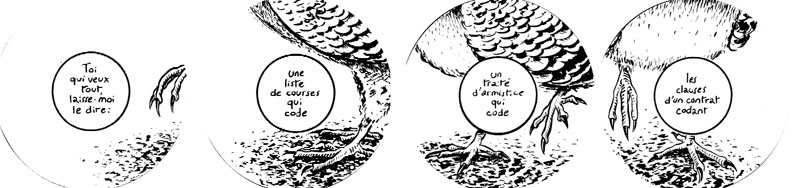

Mais ils ne se contentent pas de produire ce changement de paradigme : ils en accélèrent également la mise en œuvre ; ils sont à la fois cause et symptôme de la caducité de l’ancien modèle. C’est en cela qu’ils se révèlent de véritables belligérants : en tant qu’agents du manque (11). Ils déterminent ainsi, par leur obsession mortifère, tout ce qu’il convient de voir finir — y compris eux-mêmes. S’il fallait identifier un leitmotiv thématique au sein de l’œuvre, qui serve de prétexte à l’amorce d’un récit, ce serait celui-là: tuer, se tuer.

Le fait que ce désir de mort ne soit pas exclusif de leur propre personne me paraît déterminant dans la cohérence du projet : si l’on décrète comme ils le font que «tout pourrira», encore faut-il accepter de s’inclure dans cet axiome. L’œuvre s’émaille ainsi de fragments consacrés au suicide, qui représente en un sens la seule perspective existentielle valable au sein du charnier qu’est devenu le monde (12). Caporal et Commandant évoluent dans cet instant où, s’étant saisis de l’absurdité et de l’inanité du monde qui est le leur (fiction stérile), advient la conscience qu’il n’est d’autre alternative que de supprimer l’un des termes de l’équation : soi-même ou le monde. Tout l’enjeu pour l’œuvre est d’arriver à se maintenir sur cette crête où l’une et l’autre composante menace sans cesse de faire défaut.

Or, afin que cet équilibre précaire subsiste, la mort à laquelle s’exposent les deux bonshommes (et qui parfois les saisit) n’est jamais définitive : Caporal et Commandant évoluent ainsi dans cet entre-deux infernal que serait une existence hors-la-mort. Il ne peut se concevoir de plus grande angoisse que ce purgatoire où même la mort manque, où l’on est condamné à demeurer «animaux qui se meurent et êtres humains vivants.» — où tout n’est finalement qu’une lente agonie.

L’œuvre aux éclats

Le génie de C&C, c’est d’avoir

érigé ce manque (dont nous venons de voir qu’il déconstruisait

nos conceptions traditionnelles du récit pour leur en substituer de nouvelles)

en principe poïétique. C’est d’avoir admis, en un suprême

effort d’insubordination, «que l’œuvre même peut

ne pas être.» (13) Cette mise en danger globale

d’une œuvre menacée par le manque qu’elle thématise

me paraît constituer une forme singulière de dépassement

intégrateur, dont je ne connais guère d’équivalent

en bande dessinée. D’autant que cette menace concerne à

sa manière toutes les étapes de la création, de l’écriture

à la publication.

La geste C&C comporte à ce jour deux recueils, plusieurs fascicules ainsi qu’un certain nombre de pages égayées dans diverses revues ; il s’agit donc d’une œuvre conséquente. Pour autant, elle ne se compose que de brefs récits n’excédant guère la vingtaine de pages : il s’exerce donc, au sein de l’œuvre, une mise en tension entre sa monumentalité et sa fragmentation, l’une venant sans cesse contredire l’autre — en même temps que l’ériger. Cette prédilection pour la forme courte constitue un premier renfort à cette logique du manque dans l’architecture de l’œuvre, dans la mesure où elle induit un rythme de lecture saccadé, interrompu. D’autant que cette interruption, qui conditionne le passage d’un fragment à un autre, n’est pas fluidifiée par la promesse d’un « à suivre »: chaque épisode réinvente sa propre logique diégétique, et il n’existe guère entre eux de points de suture hors les deux gradés, dont nous avons déjà pointé la labilité. On navigue donc au sein de cette œuvre en archipel comme à tâtons, incertains des rives auxquelles on accoste, contraints sans cesse de tout recommencer — si bien qu’il paraît cohérent, comme le font les auteurs, de parler à l’endroit de C&C d’une «non-série».

Cet éclatement se retrouve dans la logique éditoriale qui préside aux destinées de C&C. D’abord car certains fragments font défaut : initialement publiés en revue, ils n’ont pas été repris dans les deux recueils disponibles aujourd’hui. Les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été importent peu : l’essentiel est qu’ils constituent ainsi une part manquante de l’œuvre, un membre fantôme égaré dans les limbes qui continue d’exercer son prurit sur le corps émergé de C&C. Ensuite car l’ensemble de ces fragments paraît soumis à une forme d’atomisation éditoriale : C&C essaime des bouts de lui au sein de diverses structures, endogènes (Bicéphale) et exogènes (The Hoochie Coochie, L’égouttoir/L’œuf). Cet éclatement participe d’une certaine forme de déterritorialisation de l’œuvre, qui transgresse les frontières et se soustrait à tout impératif de centralisation : elle accepte ainsi de vivre au risque de son incomplétude.

Et la dernière publication en date, Crapule(s),

érige précisément cette incomplétude au rang de

matrice(14). Je n’irai pas jusqu’à

parler d’aboutissement pour une œuvre (C&C) qui me paraît

par essence être une œuvre ouverte, mais il y a là radicalisation

de cette thématique du manque qui la parcourt dans toutes ces dimensions,

et fait de Crapule(s) un cas emblématique de ce que je cherche

à décrire. Au-delà de ce que cela implique du point de

vue de l’écriture et de la conception, toutes choses suffisamment

bien décrites par Jean-Charles Andrieu de Levis pour que je vienne y

ajouter quoi que ce soit (15), l’un des séismes

induits par cette démarche est qu’elle implique le lecteur dans

sa stratégie du manque. Il faut accepter de se confronter, dès

le départ, à une œuvre amputée. Au vu de l’expérience

totalisante (totalitaire ?) que représente d’ordinaire la lecture

(progresser d’un point A — la 1ère de couverture —

vers un point B — la 4ème), cela ne peut qu’engendrer chez

le lecteur une forme de frustration, agacée ou amusée. Ce qui

manque ici, au sens propre comme au figuré, c’est la borne rassurante

d’un point final, qui vienne valider notre expérience de lecture

en nous disant «C’est bon, c’est fini, il n’en reste

plus »; ici précisément il en reste toujours, et le plus

frappant est que ce reste nous échappe. On cesse d’être de

simples spectateurs pour pleinement éprouver cette sensation de lacune,

d’amputation : à nous aussi, il manque quelque chose. Il y a là

transfert depuis la sphère de l’œuvre vers mon espace quotidien

; je n’arrive pas à y croire et pourtant, ça advient.

Pour n’en finir jamais

Le manque éclaire de sa lumière paradoxale les multiples facettes de C&C. Loin d’en souligner les contours (à la façon d’une pensée-ligne claire), j’ai souhaité en remuer la matière, ne pas m’en tenir à mon premier déconcertement. S’il me semble qu’il s’agit là d’une notion possiblement éclairante de l’œuvre, il est évident qu’elle laisse bon nombre de choses dans l’ombre, à commencer par sa dimension virulemment politique. Il faudra revenir, avec d’autres bagages.

Je crois néanmoins qu’il s’agit là d’une œuvre proprement inépuisable ; que l’on en multiplie les angles d’attaque n’y changera rien, il y aura toujours en elle une partie prompte à la dérobade. C&C est une œuvre imparfaite en ce sens qu’elle n’est pas achevée — et c’est tant mieux, car elle supporte ainsi qu’on s’y projette. Une œuvre en mouvement augure encore de nombreuses lectures.

Notes