Dessiner

4)

Le gribouillis, la tache

par L.L. de Mars

En quelques années, j’ai vu se multiplier les études sur la bande dessinée ayant la couleur pour objet. La couleur rentre poussivement dans le champ de vision théorique, suivant le tempo modérément enthousiaste des auteurs eux-mêmes, qui ne se bousculent pas pour faire d’elle un enjeu disciplinaire d’importance. Et à y regarder de plus près il semble que, cantonnées à de plats comptes rendus technico-sociaux, ces études se donnent toutes les effets d’enracinements métaphysiques pour causes de leurs explications et abandonnent un peu vite les forces théoriques au seuil de l’observation historique. Notre propre promenade au cours du dessin ayant une ambition plus théorique que critique (au sens conjoncturel donné à ce terme, bien entendu ; que serait une théorie acritique ? on se le demande), je vois peu d’intérêt à épiler l’intégralité de l’animal éditorial. Je laisse à votre curiosité le loisir de trouver chez Peeters, Smolderen ou Morgan les manifestations de leur embarras (ou de leur débarras) respectif devant la question de la couleur : l’objet de mon travail étant, assez sensiblement, de dégager la pensée du dessin des évidences trompeuses auxquelles on l’assigne hégémoniquement, je ne vais pas commencer un travail de citation qui est, implicitement, sans fin (et que seule une tentative judicatoire de calmer mon insolence par un ennui mortel conduirait à exiger) ; à moins de me retrouver dans la position de Gombrowicz et de ses malheureux scarabées, condamné à les retourner sur une plage agitée de pattes pour l’éternité, repoussant sans cesse le moment de vivre, enfin, quelque chose.

Lorsque T. Groensteen avance quelques arguments à la primauté du dessin au trait dans les publications en bandes, par exemple, il les fait reposer sur des éléments techniques et un ancrage historique. Il écrit « Le premier tient à ce que la bande dessinée est en partie l’héritière de la caricature », puis « C’est sur le trait que s’appuient naturellement l’esquisse, le croquis ; le trait est le produit naturel du premier jet », et encore « Les contraintes de la reproduction ont aussi pesé de façon décisive sur cette préférence accordée au dessin linéaire. »

Ces raisons sont disjointes artificiellement, silhouettes découpées qui grossissent à l’horizon les armées trop chétives. Elles sont liées dans une même cause métaphysique qui suppose la séparation du dessin d’avec la couleur et, associant le premier au mode du signe, le subordonne aux conditions de la clarté. La dernière cause avancée exige un renversement historique de perspective : elle est précédée par une morale du dessin qui demande des solutions aux deux premières ne faisant, elles, dans la morale du signe, qu’un. La technique n’est pas contingente autant qu’elle est mise au service des modèles conceptuels que se donne une société prise dans son époque et la manifestation des désirs majoritaires. Il y va des déterminations techniques comme des usages plastiques : elles se plient, s’ouvrent et s’inventent devant les visions théoriques comme devant les prospectives créatrices.

Reculons d’un pas sur la conception de l’imprimerie comme état de nature de la bande dessinée choisi pour en observer les conditions de création : la finalité sociale n’éclaire que ce qui, des œuvres, précisément, s’y destine et souscrit à ses règles, c’est-à dire le régime supposé en elles du discours. Mais le devenir-livre ne contient pas plus les modalités infinies du dessin que le devenir-vernissage ne conditionne les inventions des peintres. Comprendre quelle métaphysique de la représentation décrétée conduit les artistes japonais à développer l’estampe en en multipliant les couleurs et les dégradés et, au même moment, les artistes européens à déployer les mille expérimentations de l’eau-forte en noir et blanc pour définir, respectivement, les conditions de productions du multiple, voilà peut-être qui pourrait nous inviter à une certaine prudence pour juger ce qui, dans la technique, obéit à de plus fortes contingences que la difficulté de mise en œuvre, toujours infiniment déplaçable : ce sont les mêmes raisons qui conduisent à penser l’imprimerie et le dessin en noir et blanc. Le déterminisme technique est un refuge d’impensé. En d’autres termes : en art comme en science, quand on veut, on cherche comment faire. La xylographie massive du Haut-Rhin médiévale est coloriée industrieusement. Le cinéma muet est peint au pochoir au fil de milliers d’images ordonnées dans leurs millions de secondes. C’est possible, parce que c’est désiré. En attendant mieux, on fait autrement, on n’attend pas patiemment d’être rejoint par la possibilité.

L’imprimerie, une fois déterminée, va déterminer au carré : subordonnée à l’idée d’une lisibilité du dessin par analogie au récit qu’on le suppose servir plutôt qu’à toute autre de ses propriétés (et, bien entendu, à d’autres propriétés discursives refoulées), elle ajoute son lot de confusion supplémentaire pour l’observation du dessin, car elle en forclôt la visée sémiotisante, l’entérine. Elle réprime le plus fermement possible ses conditions d’apparition modale :

— Par l’écrasement matériel des nuances verticales (la couche, le grain, la masse) et horizontales (l’incroyable variété des couleurs dans un trait d’encre, dans une écume, qui n’est en aucun cas un inventaire de gris), elle efface la tangibilité des modes et des parcours picturaux.

— Par la fonction livre, elle recouvre tout un champ d’opérations et de rapports possibles d’une seule autorité fonctionnelle, culturelle, historique, symbolique ; elle produit un cadre autoritaire qui fait moins violence par son imposition (encore qu’il faudra un jour se demander pourquoi nous n’avons pas crû bon d’offrir à nos bandes dessinées un autre verbe que lire, qui en conditionne si brutalement la hiérarchie) que par toutes les possibles inventions et manipulations qu’elle annule.

— Par la normativité de l’empagement, elle tient le regard à distance des déterminations créatrices, des écarts d’échelle qui furent les conditions de production du dessin. Elle écarte les nuances des corps productifs, c’est-à-dire la multiplicité significative des contextes de créations qui diaprent les rapports d’investigation du monde des choses ; il n’est pas indifférent de rencontrer l’échelle du dessin pour en comprendre les mouvements propres, les conditions d’effectuation, le sens. Cette échelle est évidemment celle qui doit se prêter le mieux possible au rabattement sur le monde des signes verbaux pour lequel le livre a été pensé, souverainement.

— l’usage de l’impression de bandes dessinées impose de blanchir le fond de papier pour en faire disparaître à l‘impression les accidents : c’est un dessin sans fond, à la picturalité neutralisée, châtrée, qui est donné à voir. La picturalité ? Oui, car le pictural c’est ce qui joue avec le fond, qui se troue dans ses propres effets d’apparition pour mieux le jouer, et pour déjouer la matérialité captive de son champ en capturant le fond à son tour. Le comprendre comme un champ d’apparition complexe qui truque les matérialités. Ce qui semble n’être qu’un détail sans grande importance, lorsque se publie un livre dit de dessin, saute littéralement aux yeux : dessins d’auteur, vaguement artistes, dont on va forcer par leur choix les effets grossiers de présence, de main, fond miraculeusement réapparu du papier, seconde nature émergente, grain, pétouilles, ourlets du visible, tremblement du linéaire enfin admis, révélation des profondeurs pour toucher à la durée. C’est le moment émouvant d’art concédé. La minute palpable. Mais ne nous y trompons pas : moment d’art, sans doute, mais moment de l’art comme catégorie historique, sociale. Certainement pas comme activité ou comme pratique du monde. Parenthèse éditoriale au cours de laquelle des artisans modestes exhibent leurs carnets de croquis. Gêne de l’amateur d’art qui en voit toute la béance, le théâtre des conditions, et qui repose embarrassé ces livres dans lesquels jamais un dessinateur de bande dessinée ne chute aussi lourdement qu’en ayant tenté de se hisser à l’art, modestement. Modestie écœurante du cousin endimanché.

Lorsque les conditions techniques de l’imprimerie sont rendues disponibles pour reproduire toutes sortes de variétés chromatiques, matériologiques, on supposerait — en se tenant à l’hypothèse d’une contingence technique qui sanctionne les mouvements amples de la création éditoriale — un brusque tournant dans les publications en bandes dessinées à ce moment-là. Une vague de couleurs, d’étoffes, libérée. Mais ce n’est pas ce qui arrive. C’est encore sous un certain gouvernement du signe que les années 80 prendront un discret tournant visuel, chargé d’histoire. Discret par les faibles conséquences immédiates que ça aura sur les publications en bandes, mais assez tenace pour gouverner encore majoritairement la pensée de la couleur dans notre discipline. Les lecteurs de cette époque découvrent un groupe d’auteurs italiens, Valvoline. Les aquarelles aussi jolies que creuses de Jori, les hoquets futuristes souffreteux de Igort, mais surtout le séduisant Mattotti, dont il ne fait aucun doute pour personne qu’il atteint à la couleur. À la peinture. Feux est au cœur des enthousiasmes critiques sans que rien ne vienne altérer la certitude de tenir là un poète et un peintre.

Quels sont les moyens de cette promotion ? Mattotti va équiper la bande dessinée de peinture. C’est-à-dire, pour nos fins analystes qui ne voient pas plus loin que la page et son échelle, de l’histoire des tableaux. Des tableaux reproduits. De tableaux déjà pris dans l’histoire et déjà écrasés par l’imprimerie. Non pas des mondes en apparition, comme on les voit dans les musées, devant une toile ou un panneau de bois peint déchirant l’espace autour d’eux, mais des donnés. Des images d’images. C’est à tel point effarant qu’on se demande si quelqu’un parmi nos valvolins a déjà été dans un musée. Pour voir. Pour vérifier. Si les tableaux n’existeraient pas ailleurs, autrement qu’enquillés dans les livres, les livres d’histoire. Sinon Tintoret. Sinon Crespi. Sinon Cremonini. Sinon, même, tout simplement, Monet. Mais ce ne sera pas Monet, ce sera : Monet dans les livres, la petite mouche Monet qui ne dérape jamais dans les marges. Pourtant, les Glycines, le Pont de Giverny, c’est la patinoire. Mais pour le savoir, il faudrait se décoller des livres. Des chromos.

Mattotti établit sans le savoir le répertoire visuel et les conditions

de soumission à un certain train historique qui vont constituer pour

longtemps le dialogue de sourds des auteurs de bande dessinée avec la

couleur. Avec peindre, sédimenté dans La Peinture.

On croit voir la couleur oser apparaître enfin comme problème quand,

précisément, elle se l’interdit. Elle disparaît derrière

le rideau historique ; elle ne tente pas la bande dessinée et ses mouvements

propres tels qu’ils pourraient être pris avec elle, en elle. Mattotti

et tant d’autres à sa suite apportent sans conteste à l’image

dans une bande dessinée une présence qu’elle a rarement

atteinte ; mais elle est si connotative qu’elle s’arrête en

tremblant en avant des mouvements de la couleur, qu’elle invite à

regarder quoi ? La case. Le bégaiement du cadre mouluré. Sa connotation

renvoie non pas à une pratique implicite du récit, à une

invention en train de se faire de la bande dessinée, mais à un

consensus historique sur d’autres images, d’autres rectangles peints,

ordonnés et sériés par le train muséographique et

culturel.

Payant de lourds tributs à l’histoire des tableaux — nageant dans les eaux balisées d’un bonnardisme sans l’inquiétude, ou risquant l’impressionnisme en bandes après un siècle de chromo — avec pour billet d’excuse une conception lyrique et pâmée du poétique afin de ne pas trop déborder les cadres du récit qu’aucune sortie d’empagement, d’encasement, ne viendra débrider, Mattotti anoblit on-ne-sait-pas-tropquoi. Soumission à l’histoire de l’art, une certaine histoire de l’art dévote qui s’insinue par la couleur, pour lui dont l’indéniable grâce n’est jamais bousculée par ce qui fait la peinture depuis tant d’années dans les galeries. Le poétique ira d’ailleurs aussi loin que la peinture dans le calendrier des audaces. Pourtant, Mattoti a lu Michaux, il y plonge son Spartaco, il nous le fait savoir. Mais il est rattrapé par les bouquets. Michaux est sans effet sur sa bande.

Un peu plus loin, on dira du Rank Xerox de Liberatore qu’il s’agit de la Sixtine Punk. C’est de cette façon que l’éditeur le présente. Le punk est alors mort depuis quelques années, plus personne ne peut s’imaginer à ce moment-là que le cadavre va se remettre à bouger, et Michel-Ange est de loin le paradigme de la caution historique. Artisanat du fumigène.

Breccia, par exemple, qui est d’une opiniâtreté disciplinaire à laquelle Mattoti n’atteindra jamais, n’a pas de descendance, lui, dans ces zones-là : il reste — comme tous ceux qui font une bande dessinée en embarquant les questions picturales dans la puissance qui lui est propre — seul, isolé. D’une manière générale, les coloristes de Valvoline trahissent sur le mode léger l’établissement de généalogies le plus éloignées possible de la bande dessinée. Ils se rattrapent de cette vanité par la frivolité des récits et la paresse des constructions scénaristiques. Tiraillés dans une étrange zone cosmétique chic entre dévotion à l’art et humilité de corps social. Profondément nulle part.

Nous en sommes, en grande partie, encore là.

Alors non, ça ne change pas vraiment plus que ça le panorama, les transformations de l’imprimerie. On ne voit pas fleurir partout les crayons de couleurs de Poussin ou les mélanges aqueux d’Eberoni. Il y a toujours des continents surpeuplés et quelques îles minuscules réputées trop pénibles à atteindre. Il faudra bien plus de temps, et des changements radicaux du rapport à la question art, pour que les années 2000, lentement, voient apparaître dans de nouveaux nœuds problématiques la couleur. En attendant les lignes vont trembler discrètement à l’intérieur d’un monde en noir et blanc, toucher au pictural d‘une main toujours prudemment tenue en arrière de la peinture, une picturalité sans couleur ; et rien qui vienne relier le pictural à la pratique du monde, le dissocier, de ses cadres connotatifs, l’exhumer de l’histoire.

La couleur est donc, il faut le croire, comme le dessin, pensée en signe dans notre discipline ; mais en signe d’histoire. C’est-à-dire, implicitement, de pacte collectif.

Pour que ce soit possible il aura évidemment fallu commencer par les séparer, les dénouer, il aura fallu croire en leur profonde hétérogénéité métaphysique : cette demande de polarités — qui braque, confronte, clive — être dans le dessin OU être dans la peinture, le trait OU la couleur — se maintient d’une demande opiniâtre et rassurante de signification. Étrange requête d’un rapport institutionnel (celui du signe à son référent) dans un monde que gouverne pourtant un certain bavardage d’une part sur le sensible, d’autre part sur le singulier ; mais c’est dans ce pli qu’intervient le style, qui est l’institutionnalisation de l’un comme de l’autre. Cette catégorie architectonique archaïque ne se maintient fermement que dans le discours sur la bd. Partout ailleurs, il dort dans les grammaires latines.

Le singulier, s’il devait se manifester par d’autres catégories, celle du sujet par exemple, inviterait inéluctablement à la destruction des relations institutionnelles puisque c’est à ce prix que le dessin est une modalité de son effectuation. En lui, les rapports d’analogie persistent mais ils se déportent très loin de la signification pour toucher aux modalités de la subjectivation et de la signifiance. Nous verrons un peu plus bas, quand sera évoquée la Logique de Port-Royal, à quoi s’articule la désincarnation volontaire du style comme quête d’un prototype de pureté eidétique.

« Le trait est un moyen artificiel d’imitation, mais qui répond si bien à notre manière intuitive d’observer, qu’il est celui des trois qui dit le plus rapidement les choses les plus claires à notre intelligence, et qui lui rappelle le plus spontanément les objets. »

Que peut bien vouloir dire que le trait répond à notre façon

intuitive d’observer, et sur la base de quelle étrange analogie

est-ce censé éclairer l’un ou l’autre des deux termes

? Cette déclaration de T. Groensteen, ouvre à des abîmes

d’irrésolution manifeste (notamment dans la question de la durée)

et métaphysique (notamment dans la question de la forme) à moins

d’y voir émerger, d’une faille spatio-temporelle inattendue,

la Gestalttheorie... Elle m’intéresse essentiellement en

ce que, d’une part, nous pouvons y reconnaître les typologies du

contour comme signe et de l’intelligible comme propriété

évoquées dans les chapitres précédents, mais surtout

en ce qu’elle reconduit la division entre trait et couleur, implicitement

entre dessin et peinture. Le trait irait à l’essentiel (où

va la couleur ?), il est au service de la narration (que digresse la

couleur ?), il est immédiatement déchiffrable (dans quoi

se perd la couleur ?

Ce ne sont pas leurs propriétés substantielles, évidemment, qui sont ici sériées : les potentialités du dessin sont moralement jugulées — l’indéchiffrable en est écarté au nom de la raison implicite à sa substance et de l’idéal de clarté qu’on lui assigne — tout comme celles de la couleur — dont l’intelligible immédiat est théoriquement arraché au possible. Ce sont leurs polarités morales.

Il dit encore : « Le dessin au trait dispose d’un incontestable avantage : sa lisibilité est maximale, il se laisse déchiffrer instantanément et offre dès lors un accès direct au monde diégétique.» Tout laisse à penser que nous observons un simple fait, une nature. Mais il y a quelque chose de décisif à ne traiter le pictural que dans la couleur, le tracé que dans le dessin. Forclusion théorique, automutilation conceptuelle : le frein auquel s’obstine cette théorie est celui de l’efficacité imaginaire du dessin et de la non moins imaginaire sidération creuse de tout ce qui peint sous une image.

Mais il y a quelque chose de décisif à ne traiter le pictural que dans la couleur, le tracé que dans le dessin. Forclusion théorique, automutilation conceptuelle : le frein auquel s’obstine cette théorie est celui de l’efficacité imaginaire du dessin et de la non moins imaginaire sidération creuse de tout ce qui peint sous une image.

T. Groensteen ne cache pas, par exemple, qu’il voit dans le pictural un empêchement de lire, un glissement paradigmatique irréparable ; mais peut-être le problème est-il, dès le départ, d’avoir pensé une activité, appelée toujours lecture, dans un cadre borné par une idéalité littéraire (catégorie éminemment hiérarchique et nébuleuse), fonctionnelle, déterminée ?

T. Groensteen dit encore que ce sont les auteurs eux-mêmes qui, au nom de « l’autorité du récit », font le choix d’un dessin affirmativement linéaire pour atteindre ce qu’ils pensent être la plus grande efficacité discursive. Il ne s’y trompe pas, c’est indéniable. Mais il me semble moins important de prendre acte d’un accord commun sur une valeur, que de savoir quelles prémisses ont conduit à considérer comme valeur le socle de cet accord. En d’autres termes, il m’intéresse moins de savoir que le dessin au trait, sans couleur, est choisi comme topos de clarté, que de comprendre ce qui conduit à imaginer la clarté en substance dans le dessin, et, conséquemment, en ruine dans la couleur.

Enfin, quand il évoque la couleur directe, nous pouvons lire : « Les dessinateurs qui se réclament de cette tendance ont une approche plus physique et plus sensuelle du médium, qu’ils abordent d’abord en plasticiens. Selon une pertinente formule utilisée par Sylvain Bouyer, chez eux la couleur dessine les formes au lieu de les remplir. En somme, la couleur directe rend impropre l’expression bandes dessinées, puisqu’il s’agit bien davantage, chez Barbier, Bilal ou Vink, de « bandes peintes. »

Il est parfaitement absurde de tracer une ligne de partage de la sensualité et de la physicalité entre dessin et couleur. Cette ligne de partage si elle existe, est au pire entre les corps, au mieux entre les moments. Je serais navré d’avoir à dérouler une liste de dessins (au sens pris par cette typologie inféconde) fougueux et sensuels (quel bavardage !) et de couleurs (au sens pris par cette typologie inféconde) molles et frigides pour en convaincre qui que ce soit. Disons que si vous aviez échappé à Champakou de Jeronaton jusqu’ici, jetez-y un œil et lavez-vous le urgemment devant Muñoz et Sampayo. La formule de Sylvain Bouyer ne dit rien de pertinent : elle écarte aveuglément le fait qu’un monochrome se peint, et qu’il existe de bons et de mauvais monochromes ; que la question de la couleur comme celle de la peinture n’est pas un problème métrique ; que la faiblesse des outils critiques n’invisibilise pas ce qui leur échappe ; qu’elle invite, plutôt, à les affiner ou s’en inventer d’autres. Peut-être aurons-nous à revenir, également, sur le mythe d’une couleur locative dont la fonction serait universellement opposable à celle de la couleur picturale, mais en attendant constatons surtout qu’une fois de plus est établie en nature la séparation conceptuelle, esthésique et formelle entre dessin et couleur au moment où les auteurs eux-mêmes tentaient, plus ou moins adroitement, de la rendre caduque.

Dans cette conception de la couleur, j’ai bien du mal à ne pas

entendre résonner son assimilation — et la méfiance qui

en découle — au domaine du poétique, cliché

critique combinatoire qui revient si souvent dans les analyses de la bande dessinée.

Il sera plus ou moins dit que sont tout à fait poètes ceux qui

« colorent un peu trop » notre bande dessinée. Dit autrement

: quelques centimètres en flottaison audessus de l’autorité

de récit, irresponsables mais très touchants. Pardonnez-leur,

etc

Dès que la couleur dessine, elle se rabat fondamentalement dans les expertises sur ce cadre où se développent les autres formes inquiétantes d’indistinction critique, ce qui conduit à les superposer : le contrat du sens déchiré par le poème offre à nos critiques un juste parallèle avec ces usages de la couleur qui se combinent si mal avec les cadres tutélaires — récit, clarté, efficacité — et leur permet de ne se soucier ni du poème ni du pictural, série indéfinie des indéfinissables ontologiques. Si l’on abandonnait les dualités historique couleurs et dessins, récit et poésie, que resterait-il à penser pour nos théoriciens ? Et que resterait-il pour se définir à nos éditeurs ? L’anecdote suivante concerne un de mes livres : n’y voir qu’un défaut personnel de socialité approximative ; je pense la situation décrite d’une grande banalité, et je gage qu’avec des relations plus assidues dans ce que je dois, d’une certaine façon, considérer comme ma sphère sociale, je récolterais un copieux inventaire de variations sur ce thème.

« Comment Betty vint au monde » fut refusé de nombreuses années par divers éditeurs avant de prendre enfin sa forme éditoriale chez Tanibis, scellant notre rencontre. Ce détail serait sans importance — c’est le sort de très nombreux livres, la temporalité éditoriale n’a rien à voir avec celle de la création même si les usages critiques laissent penser le contraire — s’il ne m’avait offert un éclairage inattendu sur les relations cloisonnées que notre discipline et son monde éditorial continuent à établir entre dessin et couleur, et de quelquesuns des marqueurs culturels et moraux dont un éditeur les affuble, selon la vision, le cadre politique, éthique, marchand, par lesquels il se définit.

Par un éditeur habitué à publier des livres dont on peut dire qu’ils sont principalement axés sur le récit, il me fut dit que ce livre n’était pas une bande dessinée et que mes planches auraient trouvé favorablement leur vraie place sur un mur. Ce fut la plus courante des expertises accueillant ce récit-là. Puis d’autres. Couleurs et matières ostensibles considérées comme signe de peinture — de LA peinture ramenée à son cadre historique — de sa raison à son exposition. Morale disciplinaire de la bande dessinée. Le même livre, proposé à un éditeur établissant sa renommée sur la publication de livres à réputation artistique (bien difficile de dénouer ce qui, du connotatif au religieux, du fantasme de classe aux fiertés artisanales décadrées pouvait bien tricoter cette image de soi), fut rejeté selon l’argument qu’ils faisaient « trop bd ». Grande perplexité devant un éditeur de bandes dessinées repoussé par quelque chose de trop ouvertement rattaché à son domaine, présentant peut-être le risque de laisser entrer le corps nu dans la bergerie des costumes rituels. Retour embarrassant du refoulé popu. Impureté conventionnelle de l’un contre pureté inavouable de l’autre. À moins, perfidement, qu’il ne se fût agit, précisément, du contraire, machines retournées des montages sociaux. En tout cas, il fallait au moins que ce fût tout l’un ou tout l’autre pour maintenir les typologies analytiques et les catégories du jugement dans leur éternité fossile... Trop de la couleur sous trop du dessin fait perdre masses et contours du possible…

De quoi les évidences évident-elles le monde ?

À nouveau, je vais sortir de la poussière les vieux monstres théoriques pour tenter de comprendre ce qui, d’eux, occupe encore l’espace du théâtre critique et bride l’entrée en scène de nouvelles créatures conceptuelles. Rideau.

Habitant d’un Dieu au compas le premier cercle illustratif de leurs pages, les enlumineurs de Bibles moralisées du XIIIe siècle font de cette figure et de son enclos une matrice pour la génération des images ; pluies des cloisons en chapelets, entre paradigme du commentaire organique et arbre de Jessé. L’exégèse rabbinique de Rachi comme un grand nombre des exégèses chrétiennes qui l’ont accompagnée, nous a accoutumé à comprendre l’acte de création divin comme celui d’un dieu régulateur, ordonnateur, qui, depuis le chaos, organise le monde habitable. Depuis l’inintelligible (Tohou) et l’absence de chemin (Bohou), nous sommes appelés à voir le dessin comme une organisation salvatrice, toujours dangereusement proche de son effondrement dès lors que Dieu — préfiguration du Deus Pictor cher aux jésuites — a passé la main. Ces cercles prudents des Bibles moralisées sont la garantie fragile que la chétive créature qui emprunte un moment le costume divin ne doit jamais perdre de vue la frontière : celle de la forme, celle du sens, du discours, de la raison.

On veut encore voir dans le tracé du dessin la régulation à la fois physique et métaphysique des formes convoquées et saturées par la représentation, ceci en concédant à la peinture la propriété singulière d’apparaître, elle, au cours de sa mimèsis, en elle — double mimèsis, donc — comme condition de détermination formelle autant que machine d’exposition. Ce qu’on lui fera payer cher, en assignant à sa primarité formelle, autotélique, une éternelle secondarité théorique, physique, morale. Elle portera le péché de la couleur avec le péché de la matière... Insidieusement, ces catégories en vérité si fragiles, n’ont pas d’autre vocation que de tracer les limites légales entre dessin et peinture ou, plus exactement, exproprier une fois encore le dessin de sa matérialité, fût-ce au nom d’une élection désastreuse — qui porte son effacement — au rang verbal, descriptif, énonciatif.

Insidieusement, ces catégories en vérité si fragiles, n’ont pas d’autre vocation que de tracer les limites légales entre dessin et peinture ou, plus exactement, exproprier une fois encore le dessin de sa matérialité, fût-ce au nom d’une élection désastreuse — qui porte son effacement — au rang verbal, descriptif, énonciatif.

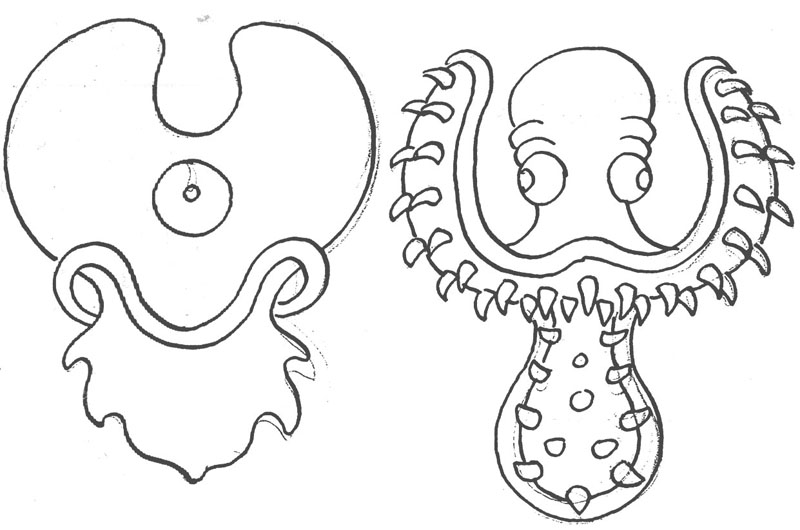

Pelote de nerfs

Sixième creuset mythique :

«Celui qui jetterait au hasard les couleurs les plus belles ne charmerait jamais la vue comme celui qui a simplement dessiné une figure sur fond blanc»

Je m’attarde un instant sur cette déclaration d’Aristote

pour conclure ce chapitre.

Je constate avec étonnement — car sur Aristote nous faisons reposer

l’intégralité de la logique, c’est-à dire l’idéal

occidental de la raison — le point de cécité dont elle fait

sceau de la raison ; le déséquilibre des termes crie, pourtant,

dès qu’on l’a pointé, son évidence. Jeter contre

dessiner, hasard contre figure, la bataille est gagnée

très longtemps avant d’avoir été livrée. N’est-ce

pas une décision métaphysique et, plus encore, une décision

éthique que trahit l’aporie de ce passage de la Poétique

et dont on suppose que le partage — d’évidence — la

masque ?

Nous attendons un analogon, cinétique ET sensible, de la tache de couleur au gribouillis du dessin, mais il ne vient pas. Il meurt dans l’impensé. Il n’y a pas de condition générale, communément pensable, au dessin et à la couleur pour l’indéterminé. Il y a l’évidence : ce que ça semble nous dire de la couleur, et ce qu’en pli ça nous dit du dessin ; nous avons tous les éléments en main pour une histoire morale de la couleur, jusqu’à son fond.

Le gribouillis est l’impensable métaphysique d’Aristote. Il assigne l’informe, l’indistinct, au paradigme de la couleur à tel point que celle-ci lui brûle les yeux et qu’il ne voit plus les lignes qui s’agitent dans les formes du passage lui-même, la matiération des vecteurs, l’exposition formelle de la recherche. L’incertitude faite forme. Le dessin représente un idéal de pureté (sans mélange, loin du diffus, du poïkilon, de la bigarrure insaisissable) et de fixité (opposé au mouvement implicite de la matière, de la couleur). Monosémie et clarté du dessin qui, tôt ou tard, nous conduira à l’insoluble question qui obligea Platon à des ruses de contreSioux : qu’est-ce que la couleur ? QUELLE couleur ?

Le dessin n’est pas censé pour Aristote pas plus que nos modernes sémioticiens se soustraire à l‘eidos, il lui serait liée par nature. Repousser l’ivresse vénéneuse de l’indistinction à l’aide du dessin, voilà qui l’en exclut a priori. Évidemment, ça ne s’arrête pas à Aristote. Pour Port-Royal par exemple, le gribouillis, ce serait l’impensable discursif, dessin qui ne dit rien, dévissé de l’extériorité supposée à laquelle il doit faire crible, rendre compte des passages de sens ; vertige du vide sémantique. Pour l’un, il s’échoue dans l’inanité de l’acte, pour les autres dans l’inanité du signe. Dès lors que l’on aliène le dessin au signe, et à vrai dire dès lors qu’on y aliène tout le fonctionnement de l’image, on entrave tout mouvement de surface et on empêche le forage des couches. L’idéal de Port-Royal — et ne nous y trompons pas, c’est bien celui de Scott McCloud, la spiritualité janséniste détrônée par la vulgate behavioriste — est un idéal de l’effacement du signe derrière la révélation de l’idée. Et tout ce qui est assujetti au fonctionnement du signe est destiné, tôt ou tard, à disparaître ; le signe est profondément transitoire. Il l’est dans l’extrême fugacité du discours s’il s’agit de signes verbaux, très notamment pour la morale janséniste qui affermit cet écart en congédiant le chatoiement du discours. Il l’est dans la lente opération des conversions quand il s’agit des images. Cette conversion, qui fait l’ordinaire des regards portés sur l’image, me renvoie à la conversion historique de tout sujet qui se voit enjoint, après qu’on l’ait invité à dessiner à l’école pendant quelques années, à passer aux choses sérieuses et lâcher le pinceau dès lors qu’il apprendra à écrire, en quelque sorte, de vrais signes.

C’est sans doute, également, la tentation d’un effacement de toute matérialité du langage qui transparaît de la Logique de Port-Royal pour atteindre la pureté de l’idée. Et c’est probablement ce qu’il faut entendre résonner, encore et toujours, dans la chimérique contemporaine efficacité : la recherche de moyens efficaces de liquidation de tout ce qui fait obstacle à l’idée de l’idée.

Sans doute, on doit déduire de ces demandes d’effacement ceux

de deux types de matérialité ; l’une robuste et immédiate,

celle du dessin lui-même ; l’autre médiate et insaisissable

(parce que sa durée ne peut qu’échapper), que nous pourrions

appeler l’advention du sujet. Celle-ci, qui déstabilise

les demandes d’universalité, de computabilité, de fonctionnalité

même, participe à sa manière du problème de l’institution

du signe. Elle est profondément désinstituante. Comment

définir cette advention ? Comme couplage d’une matrice de subjectivation

et d’un réseau d’effectivités. Ceci suppose que rien

n’est constitué hors de son temps.

Dans l’image, la subjectivation est la hantise du visible ; c’est en cela que s’invente un lieu qui vous invite à rencontrer ses spectres, à venir le peupler à votre tour pour le hanter vous-même. Ce n’est pas dans l’usage du récit qu’il faut se cantonner à analyser les rapports identificatoires (qui, en ce domaine, réduisent au reconnu la traversée de l’inconnu), mais dans l’ivresse des images.

Quand Aristote fait de la couleur une absence de structures, de sens, c’est à la tache qu’il se réfère : archétype de l’insaisissable, sans surface, sans pli définissant interne ou externe, qui ignore la séparation nette, à la fois lien continu et indétermination. Le « quelques » de « quelques traits de dessins » suppose d’emblée un univers computable, déterminable, des unités remarquables. Le pire n’arrivera jamais. Le gribouillis. Dans ce cadre théorique, la couleur, privée de ses unités remarquables, est également, par là, privée de raison, puisque d’articulation interne. Voilà maintenant reconduite la frontière entre raison et sensible, l’éternelle frontière. De la même manière, implicitement, on doit la supposer sans mémoire, sans durée (le temps du jugement et de la raison suppose une organisation mentale que seule une division et une articulation permettrait de rendre cohérente au tout de la pensée).

La couleur ne s’arrête pas ; il faut une convention pour décider de la limiter. Au mieux, on se donne le trait. Le plus fin du monde est encore un trait. Soulagement du théorique qui peut commencer à préparer ses ensembles.

Il est temps, maintenant, de nous pencher sur la morale de la couleur :

[...]