Apprendre à voir, à propos de Visiter tous les pays de Pina Chang aux éditions

Na,2014

Par Julien Meunier

Je me sens souvent inculte face à la question du dessin. Qu’est-ce qu’un dessin beau, ou juste? Aucune idée, je ne sais même pas si ces questions sont valides. Le dessin est une discipline qui me laisse perplexe et à laquelle je ne comprends rien ; le dessin en bande dessinée est une chose que je fais mine de ne pas voir et qui m’embarrasse.

J’ai ainsi construit mon rapport à la bande dessinée contre le dessin, que j’ai fini par envisager comme un empêchement à la lecture. Je le regarde comme une expression qui fait écran, je vis sa singularité comme un barrage à la bande dessinée, c’est une voix que je ne veux pas entendre parce qu’elle gêne celle de la bande dessinée. Le dessin débarque tout de suite avec ses questions de représentation, de technique, de figuration, de matière, d’outils, de rapport au réel, de rapport aux autres dessins, tout ça me détourne de ma lecture. Il est en trop, il prend trop de place, il est en quelque sorte hors sujet lorsque je lis une bande dessinée. La bande dessinée devrait se placer en dehors du dessin, ou au-delà du dessin, voire dans un territoire qui existe malgré le dessin. (Ici il faut dire que ce rapport s’est aussi construit contre le scénario et toute idée de pitch, de rebondissement, ou de personnage. Qu’est-ce qui reste alors si on enlève le dessin et le scénario? C’est là que pourrait se trouver la bande dessinée).

Pourtant bien sûr je ne suis pas dupe, je vois bien combien cette position est paradoxale, vite intenable, et combien le dessin m’impose de toute façon sa présence. Si on le retranche, tout s’effondre. Je comprends bien qu’il décide beaucoup de ce qui se passe dans mes lectures ; parfois il s’infiltre insidieusement, parfois il est d’une force indéniable, et dans les deux cas je dois me rendre à l’évidence de son existence et du fait qu’il s’agit là de bien plus qu’une simple contingence un peu encombrante. Il s’y passe des choses, que je devine parfois centrales, mais auxquelles je suis tristement aveugle. Ou alors au mieux je les ai vues, mais sans le savoir, par inadvertance, sans m’y confronter réellement. Ça fait ainsi un moment que je tourne autour du dessin en me disant que mon œil ne peut pas rester aussi stupide, qu’il va bien falloir que je m’y intéresse et que je le considère autrement que comme un corps en trop que l’on feint d’ignorer.

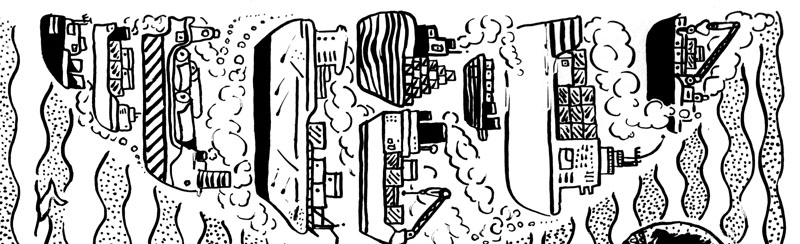

Lorsque je prends Visiter tous les pays, un recueil d’histoires courtes en couleur ou en noir et blanc de Pina Chang, le dessin m’apparaît tout de suite comme quelque chose qui ne va pas se laisser mettre de côté. Il s’avance touffu, malaisant, insaisissable ; impossible de ne pas le voir, il prend toute la place et je n’arrive pas à l’occulter ou à le contourner.

Lorsque je passe un œil panoramique sur l’ensemble du livre, les régimes graphiques différents, les couleurs insensées ou les formes aberrantes que je devine placent le dessin instantanément au centre de mon désir de lecture.

Je ne suis pas sûr par ailleurs que le dessin me plaise. En détaillant un peu certaines pages, encore une fois je n’y comprends rien. De loin, je vois des corps aux proportions bancales, des visages comme tracés par un enfant, des mains trop grosses, tordues, et une nature en décor omniprésent d’un foisonnement étouffant, aux traits grossiers. Parfois la couleur est épaisse, vive, qui bave et discrimine tout autant qu’elle mélange les formes entre elles. Lorsque c’est en noir et blanc, c’est comme un trop-plein de traits, feutres épais ou fins, crayon, aplats charbonneux qui se superposent et provoquent une confusion. C’est comme une générosité trop pleine, tout est intense. Je perçois ce dessin comme disgracieux mais fascinant, avec quelque chose de l’amateurisme à des endroits et de l’invention singulière à d’autres, sans que je ne sois certain de l’un ou de l’autre. Je n’arrive pas à le lire. Il me déborde. Et c’est enthousiasmant et angoissant d’être face à ce dessin qui provoque une indistinction inconnue, qui m’empêche de détourner le regard et me force à me pencher sur son cas. Je comprends que ma lecture superficielle n’est pas adéquate, il va falloir entrer dedans et s’y coller plus sérieusement.

En cherchant rapidement j’ai trouvé des critiques qui parlent de ce livre. Les chroniqueurs semblent avoir aimé, mais lorsqu’ils abordent le dessin, ils le jugent «brut», « maladroit ». « Ça torche parfois, on sent que ça veut remplir la page ». Je vois bien qu’ils butent au même endroit que moi, et pourtant ça ne me paraît pas juste et ça ne suffit pas, parce que cette brutalité du trait ou cette maladresse insistent tout le long, se répètent, creusent et travaillent leur présence de page en page, et s’imposent en tant que projet esthétique. Ce dessin est ce qu’il est, ce n’est pas une erreur, et il fait bien d’insister pour détromper à la longue celui qui ne sait pas voir. Ces critiques s’accordent pour dire que les premiers récits du livre sont les plus réussis. Et effectivement, sur les premières pages le dessin est plus agréable, plus séduisant. Ces pages sont virtuoses mais plus sages aussi, moins inattendues, quelque chose du dessin pour enfant un peu étrange mais très doux et accueillant. Par la suite, les choses se corsent, la luxuriance devient surcharge, et la jolie extravagance des images se transforme en un grotesque étouffant. Ce que je comprends alors, c’est que les pages qui suivent ne sont pas « torchées », elles se sont débarrassées d’une forme de séduction pour mieux travailler une problématisation des relations particulières entre les personnages et le décor.

Le décor chez Pina Chang, c’est ce qui prend d’abord toute la place. C’est l’endroit où le dessin semble ne plus se tenir, où il se comporte mal. Le décor et le dessin bavent, ils débordent, ils coulent et se tordent et submergent, ils peuplent les pages d’une présence obscène et écœurante. D’ailleurs quand je dis décor il faut y inclure les différentes représentations de nourritures qui se mêlent à celles des paysages comme s’il s’agissait de la même chose, un tout à la fois végétal et organique. Les fleurs, les plantes et les fruits sont sexuels, dans un mélange de nature et de plats cuisinés qui fabriquent des monticules d’abondance ou tout dégueule, dans une générosité malade. La surcharge est permanente et chaleureuse, mais aussi monstrueuse. Le dessin de la nature est improbable et démesuré, et la nourriture bouffe tout dans des images en forme de natures mortes trop expansives. Parfois, pour séparer les différentes histoires, cette profusion est mise en regard de photos de paysages ou de végétations qui semblent dialoguer avec le dessin. Par exemple un éclat de lumière face au dessin d’un soleil caché par un nuage de vapeur, ou un sentier forestier à côté d’une planche qui représente pratiquement la même chose. On y voit tout d’abord une correspondance, comme la confirmation que ce qui est dessiné a un rapport avec le réel, que la déraison du dessin trouve sa source dans la déraison de la nature. Ce qui se passe ensuite, c’est le sentiment que la photo est toujours plus sage que le dessin, et que ce qui constitue l’intensité du dessin se trouve dans cet écart, que c’est l’exubérance du dessin qui le distingue et le détache de sa simple fonction de représentation. Puis dans un troisième temps cet écart se réduit de nouveau, et le dessin se met à habiter la photo, on finit par y reconnaître ses formes grotesques, non plus des traces de la photo dans le dessin, mais des traces du dessin dans la photo. Et cette contamination nous apprend que le dessin n’est pas la simple représentation du réel, il en est aussi un mouvement de possession et de transformation. Cette puissance du décor, à la fois monde des choses et représentation du monde, lui donne dans le livre un statut paradoxalement omniprésent et retranché dans un ailleurs qui fait masse. Il se suffit à lui-même, au point que de nombreuses pages sont dévolues à sa seule propre représentation. Il ne raconte rien d’autre que lui-même, et apparaît même comme une zone de permanente résistance au récit. Rien ne s’y passe hormis son infinie, indiscutable et étrange présence. Et en son sein, la difficile existence des personnages.

Dans Visiter tous les pays, Pina Chang retranche de ses personnages toute idée de psychologie ou d’histoire personnelle, ils sont pleins d’inconnu. Tout comme les photographies des poupées fabriquées par l’auteure qui se trouvent vers la fin du livre, les personnages sont des sortes de figures/totems, les véhicules d’une parole, d’une situation, d’une action ou d’un mouvement, et c’est tout. Ils portent néanmoins la possibilité d’un récit ou d’une histoire à dérouler. Mais ces récits sont pleins de trous, de non-dits, de sauts et d’ellipses. Le corps du récit est comme le corps des personnages qui le transportent, fragile et tordu. Et il est constamment mis en danger par le décor, dont le dessin menace d’avaler celui des personnages. Le récit risque perpétuellement de disparaître dans un double mouvement d’invasion et de métamorphose des personnages par le paysage. Parfois les corps sont chétifs, des petits traits perdus dans la grande masse grouillante de la nature, et leur existence est alors vacillante, au bord de l’engloutissement. Et parfois les corps naissent d’un dessin plus solide, plus noueux et plus massif. Dans ces moments-là, ils entrent dans une sorte de devenir-montagne ou de devenir-arbre, les grands-mères qui se battent ont quelque chose du rocher, le pantalon de la vieille à l’enfant la transforme en fleur, et la jeune femme de l’histoire titrée Piton fusionne avec la lave d’un volcan. Dans tous les cas, les personnages et leurs histoires sont comme écrasés par le décor, ce qui leur arrive semble n’être qu’un détail au regard d’une nature impérieuse prête à les dévorer.

Pourtant, cette place du récit dans le travail de Pina Chang n’est jamais une impasse. À l’intérieur de ce principe de menace ou d’empêchement, le dessin se trouve être aussi une source d’articulation, de résolution et d’apparition du récit.

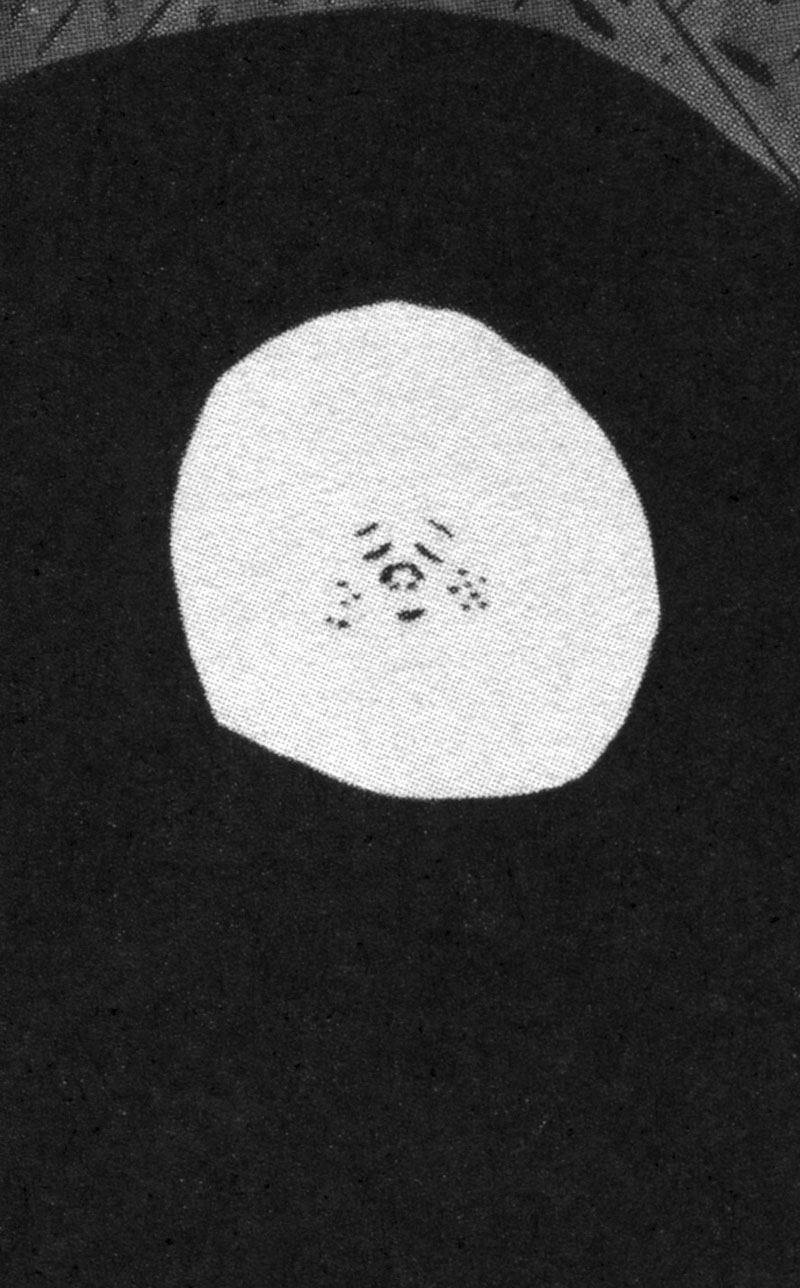

Dans le chapitre Une Vieille Histoire, Pina Chang utilise huit cases sur trois pages pour décrire l’extérieur et l’intérieur d’une maison en paille tressée. Dans la dernière case, on distingue une forme noire suspendue au mur, très discrète, une sorte de cône avec à son sommet comme une boule blanche. Cette forme est indécidable, et c’est à peine si on y prête attention. La page suivante est un dessin en pleine page, un raccord dans l’axe qui fait un gros plan sur la forme noire et sa boule blanche. On peut voir alors, au centre de la boule, quelques traits, que l’on comprend alors comme le visage d’un bébé emmailloté dans un couffin et accroché au mur. Ce visage aux traits extrêmement simples (deux traits pour les yeux, un trait pour la bouche, un rond pour le nez…), tous concentrés au centre du rond blanc de la tête, fonctionne comme le surgissement instantanément bizarre et émouvant d’un personnage qui occupait déjà l’image sans que l’on s’en doute. Le raccord dans l’axe qui le révèle est un mouvement qui installe définitivement le décor comme source potentielle d’apparition d’un personnage et d’un récit, et le dessin comme un territoire des modes de représentation non borné. Qu’est-ce qui fait un personnage ou qu’est-ce qui fait un visage? Chez Pina Chang, ce serait un déplacement du regard et quelques traits en plus. Ici le dessin et son articulation par des effets de narration créent l’évènement et la surprise, et fabriquent un degré d’attention aigu aux possibilités qu’ils recèlent. Plus loin, dans le chapitre Soléa, un jeune homme se déplace un bouquet de fleurs à la main, et regarde en chemin la nature qui l’entoure. Ailleurs, un homme observe de sa maison, à l’aide d’une longue vue, un troupeau d’éléphants qui s’approche à l’est, et des navires marchands qui s’éloignent à l’ouest. Tout le récit se fait dans une longue alternance des points de vue, sans que l’on comprenne qui est où, ni quel lien unit tous ces éléments. Puis soudain une double page vient cartographier l’ensemble. Dans un même dessin, les éléphants, les navires, les personnages et les lieux, concentrés dans une seule représentation schématique et spectaculaire. Tout prend sens bien qu’on ne sache pas vraiment lequel, simplement ici le dessin donne une place aux choses, organise le monde, apaise le chaos tout en maintenant le mystère. Il vient structurer le flottement narratif sans pour autant le diminuer. La beauté de ce genre de moment dans le livre, c’est dans le même mouvement l’affirmation par le dessin de l’évidence d’un être au monde et celle de sa fragilité.

La dernière histoire du livre, Milonga, vient formuler explicitement cette dimension. En résumé, un homme et une femme marchent et parlent ensemble pour la dernière fois dans un paysage minéral. Puis l’homme disparaît avec un groupe de paramilitaires alors que la femme ellemême semble être alors engloutie par les pierres. Le temps passe, on la retrouve ayant elle aussi rejoint un groupe de combattantes. Les femmes répètent ce que l’homme expliquait dans les pages précédentes, à savoir qu’on ne disparaît jamais, «rien ne se perd, tout se transforme». La femme crie alors vers le ciel, les poings serrés, «Tu n’as pas disparu! Tu es toujours là!» Cette dernière histoire précise sur le mode mélodramatique combien le dessin chez Pina Chang contient toute la dramaturgie de son œuvre. Tout est en toute chose, les personnages sont une modalité du décor, le décor est une potentialité du devenir des personnages, l’indistinction des formes est une idée du monde. C’est une idée à la fois belle et tragique que cette tension entre les êtres et le monde qu’ils habitent, qui serait à la fois le lieu de leur disparition inéluctable, et, aussi, le lieu de l’éventualité de leur permanence. Ce que je comprends finalement du dessin de Pina Chang me libère de l’angoisse provoquée par une première lecture superficielle. D’un regard perdu et dubitatif à un rapport au monde, ce mouvement de la lecture ouvre la possibilité chez moi d’une relation au dessin différente. Je reviens à une des premières histoires du livre, Salade de Choux Verts à l’Ananas. La cinquième page est un dessin d’un plat fumant, posé sur une table en bois, en pleine nature. Le dessin est chargé, proche du gribouillis, et le premier plan est couvert d’une multitude de traits très épais, incompréhensibles, qui rendent l’ensemble difficile à reconnaître. Ni traits de pluie (ils ne vont pas tous dans le même sens), ni végétation qui obstruerait la vue, je suis incapable de leur donner un sens satisfaisant. Je suis perdu, mais désormais je le suis avec joie. Je peux aborder le dessin dans ce qu’il a de plus improbable et jouir simplement de l’effet de rythme qu’il provoque, de sa vibration propre. Le livre m’a appris à accueillir son étrangeté et à me mouvoir avec plaisir dans son dessin et ses zones les plus impossibles.