Des perspectives dépravées aux malaises du dessin,

à propos de Nos meilleurs amis et l’Acte Interdit de Pierre La Police.

Par Gwladys Lecuff

Notes dédiées à la mémoire de Nicolas Millet et Jacques Noël.

Je ne te souhaite pas de subir le sort d’un quatre pattes car il n’y est question que de babine discrètement soulevée, de zoneilles ramenées sur la tête et de petits crouch crouch dans les coins. Dit comme ça cela à l’air plutôt sympathique, en fait, c’est une maladie grave. N.M.

À partir d’illustrations de calendriers, unes de magazines animaliers, spots publicitaires ou clichés de concours canins dont elles préservent souvent le cadrage, les réinterprétations dessinées de Pierre La Police restituent à notre intention toute la nausée d’angles de vue standards reconnaissables, donc construits et déviants, sur des fourrures de substitution résultant elles-mêmes d’opérations construites et déviantes. Une gente produite, à l’existence conditionnée socialement et historiquement, élevée et domestiquée par l’homme pour son propre usage jusqu’à le rendre lui-même difforme et, au travers de toute l’attention qu’il lui accorde, devenir son miroir déformant volontaire. Les chiens se muent en amas de perruques animées, tous brushings humains, toutes moumoutes postiches et peluches enfantines confondues.

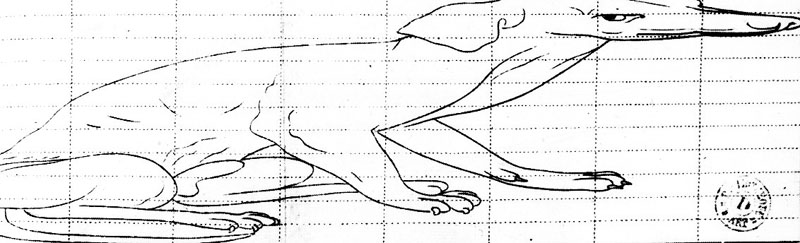

Leurs tas de poils contaminent comme le gros orteil paraît obscène en regard du pied et le pied encore bien vil comparé aux parties hautes du corps. Qu’ils tiennent docilement la pose ne nous préservera jamais suffisamment de leur animalité — pas même de la nôtre, pourtant constamment niée par le domptage spécifique et les codages stratifiés qui la régimentent. S’essayant à la définition d’une symptomatique des rapports des humains aux animaux, Pierre La Police ne laisse intact aucun membre, objet de soins privé ou sujet aux caresses héréditaires répétées. Comme si la familiarité visuelle et tactile avec ces êtres destinés aux étreintes domestiques devait imprimer sur ceux-ci la trace de ce qui se loge d’un peu sale dans ces petites habitudes. Les maculer d’incohérence organique et de troubles maladifs.

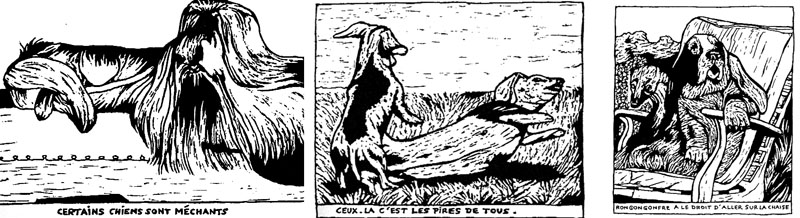

De larges traits d’encre imitent le rendu de gravures sur bois ou sur lino où la réserve est obtenue à force d’entailles laissant des traces irrégulières à l’arrière-plan : le prétexte de l’encrage sert alors à annuler les volumes pour mieux entacher les silhouettes d’ombres noires inquiétantes jusqu’à les rendre confuses et irreconnaissables. La définition épaisse du trait empêche souvent de déterminer certains détails et permet le passage silencieux d’une chose à une autre : les plis alourdis des peaux molles, des flancs, des phalanges, des bourrelets de chair flasque tout humaine. Une tête barbue d’homme des cavernes à tendance plumeauphore se cache dans ce chien; une gueule qui tire vers le chimpanzé plus que vers l’épagneul ; une oreille rabattue dont les stries tiennent davantage du cervelet ou de la feuille de choux que du poil dru.

Un trait qui met tout au même niveau, aplanit, réduit à une bidimensionnalité d’évidence car reconnue comme la condition fatale des créatures nées du dessin. Ce rabattement délibéré du dessin à sa surface évoque parfois les étranges simplifications formelles de Roland Topor — à ceci près que les écarts ne se donnent pas ici à entendre en cela qu’ils produiraient quelque chose comme un style propre à leur auteur, mais plutôt, négativement, en tant que défauts amoindrissant le niveau de détail de la reproduction de laquelle ils sont partis et dont ils sont le clone dégénéré. La négation de la fiction tridimensionnelle et le dénudement de ses ressorts illusionnistes sont les prémisses nécessaires pour rentrer dans la machinerie du dessin : c’est là que se larve l’Acte Interdit, celui de ne pas coller aux référents que pourtant l’on continue obstinément de convoquer, répétition gâteuse de l’imagerie dominante.

Non perceptibles une fois les dessins édités, les traits de tipex des finitions sont visibles dans les dessins originaux et augmentent le malaise par l’insistance des signes habituels de la maladresse. Une constante des travaux tant dessinés qu’infographiés de Pierre La Police est l’ambiguïté entre les effets inévitables de la maladresse et la recherche appliquée du malaise qui expose toujours ad nauseam, grossièrement évidentes, les ficelles de la réalisation technique. Sans se limiter au repentir, le blanco, dans la trace supplémentaire d’un passage, vient charger matériellement ces chiens en affects au moins autant qu’il dégrade leur statut d’icône.

« Un monde semblable au nôtre où tout serait en peluche

» écrit Pierre La Police dans une interview. Tout dessin n’est

qu’un ajout de difformités aux codes des présentations médiatiques

qui déjà atrophient le monde et l’engoncent dans l’adhésion

aux coiffures à raies gominées d’acteurs de série

télé. Prolongateur du détournement punk des images propagandaires

par la déroute ordurière de la lisibilité, Pierre La Police

choisit ensuite dans les rééditions de ses ouvrages d’appliquer

à ses dessins en noir et blanc une colorisation numérique par

àplats rehaussant certaines parties de l’image et conférant

souvent une nouvelle lisibilité à l’ensemble, jugée

peutêtre plus séduisante, plus présentable et attractive

sur les étalages du marché du livre. Mais aux à-plats orangés

de la seconde édition succèdent dans la troisième ceux

de bleu et de rouge qui aboutissent avec les réserves blanches à

autant de compositions tricolores : la répartition égale des charges

fait presque de « Daniel, le copain des chiens » l’effigie

d’un drapeau parfait et l’on comprend que le territoire de la domesticité

visée par le livre est aussi celui de la clôture de notre langue

nationale communicante dans la gestion discrétisée de ses administrés.

Comme chez Glenn Baxter, la délimitation des bordures rectangulaires

de vignettes et de leur légende, centrées mais non exactement

dimensionnées pour coïncider avec le format de la pleine page, rappelle

la tradition du livre illustré et des images pédagogiques. Le

soubassement des images par leur légendage est le dispositif idoine pour

faire éprouver au lecteur, afin de mieux le lui rendre sensible et manifeste,

le rapport de projection et de redondance identificatoire, phatique, de la parole

évidée de toute signification exacte adressée aux chiens

par leurs maîtres. L’écrit persuade d’une équivalence

avec l’image montrée. Il agit comme incitatif à répéter

en chœur : Ça c’est des bons chiens. Comme dans un

diaporama, des préceptes sont inscrits en pleine page. J’accepte

de les articuler mentalement par la lecture et me retrouve à mon tour

à les prononcer à voix haute, assujettie à leur ordre,

séduite et hypnotisée par les charmes de la répétition

et de la redondance, flouée par l’inversion péremptoire

et inexpliquée des termes, des adages, bref, guidée dans le juste

rapport qui se doit d’être entretenu aux animaux en même temps

que prévenue des risques malsains que j’encoure dans leur fréquentation.

Suivant l’obscénité d’une langue restreinte à

ses universaux, se répète ici la désignation des «

autres », dont la catégorie est aussi vague que celle du «

nous » : Ceux-là c’est les pires de tous. Je répète

avec le texte qu’Il en existe des petits et des grands alors que le

cadrage ne permet pas d’appréhender la taille de l’unique

chien présenté. Ce décalage de l’attente, cette indexation

manquée rappelle le malaise né de maladresses du maquettiste idéateur,

comme celles de la presse régionale et des journalistes amateurs dans

Aucune photo ne peut rendre la beauté de ce décor de Taroop

& Glabel. Ce que veut illustrer le journaliste amateur est indiqué

par son légendage quand bien même l’unique photo à

sa disposition échoue à le montrer, ne permet pas de le vérifier,

voire sème carrément le doute sur la véracité de

l’énoncé..

Vue frontale sur-éclairée (« sur-exposée »

?) d’une figure dont les bras partent vers l’oblique ; embrassades

en pied des photos de famille ; plongée du cliché pris à

hauteur d’épaule sur un sujet placé légèrement

en contre-bas ; contre-plongée excessive d’un gros plan faisant

perdre les rapports de proportion des figures par la protubérance envahissante

du menton ou des tempes. La Police livre constamment ses figures à des

opérations de reconnaissance oblique forcées, depuis des angles

dénaturants qui les déforment jusqu’à obliger le

lecteur à les identifier à ce à quoi elles renvoient, tout

en les considérant comme étrangères, résistantes

à ce renvoi

Dans une parataxe à prétention démonstrative mais qui ne respecte pas les titres annoncés en A., B., C., etc., La Police fait revenir plusieurs fois de façon intempestive et comme immaîtrisable les mêmes problèmes dans les mêmes termes : certains chiens ont des maladies, il faut prendre avec eux ses précautions, comme lorsqu’il s’agit des MST. Jouer/Jouir : dans une invitation à reconnaître tous dangers potentiels, La Police dresse un horizon des récompenses et des peines étendu à la seule polarité d’une pharmacopée ambivalente allant du sucre mérité à l’os désiré. Objet de tous les fantasmes et de toutes les tensions ou crispations, cet os apparaît toujours auréolé des lumières flashs accompagnant la mention vu à la télé dans les catalogues de vente.

L’Acte Interdit rôde partout même si les pépères propriétaires de leurs fifilles ont statutairement droit au pardon éternel et à la pleine jouissance de leur bien. Les chiens offrent à l’homme des corps domestiques avec lesquels toute limite de bienséance peut être transgressée ; manière infinie de soigner nos blessures devant les frustrations occasionnées par l’Acte Interdit. Mais cette cure addictive se fait dans le report de l’énoncé de la loi et des brimades vexatoires à l’endroit du chien. Le trio gagnant des fifilles aux moues et sourires forcés évoque sans doute les présentoirs de maisons closes ou de peep shows : la mise en valeur par le recours au podium agit à la façon d’un miroir dépliant où l’une serait la déclinaison potentielle, le reflet déformé de l’autre. Ailleurs, un coup de vent dans les oreilles, digne d’une Pamela Anderson des plages, apparaît une poupée caniche dont la position à quatre pattes pompon hissé désigne la croupe offerte toujours disponible. Pierre La Police réfléchit à l’image comme substitut aux projections affectives : elles sont autant de toutous dociles et de poupées gonflables. Le chien meilleure image de l’homme dit quelque chose d’un rapport tautologique, réifiant à l’image et aux reproductions photographiques. D’un dodelinement dans le va-et-vient suggestif qui nous construit avec elles — ce dodelinement des figurines de chiens hocheurs de tête posées à l’arrière des voitures dans les années 70.

« Chien : spécialement créé pour sauver la vie de son maître. » (Flaubert, Dictionnaire des idées reçues) Si cette opinion était peut-être la plus largement répandue au XIXe siècle, il semble que depuis une cinquantaine d’années se soit généralisée l’idée du chien davantage créé pour racheter la vie de son maître. Les pets sont engagés malgré eux dans toute une économie de la faute et du salut dont ils sont les sujets punis en même temps que les dépositaires messianiques. Comme le péché originel a fait basculer l’homme dans la condition mortelle en le faisant déchoir en région de dissemblance, le chien anamorphique dessiné après la faute par La Police sera le monstre inquiet semant désormais le malaise dans tout salon comme dans tout Eden privatif recomposé avec soin par son pépère. Aussi les arrière-plans des vignettes oscillent-ils du désert au canapé : des reliefs de roches sableuses rappelant les fictions scientifiques qui reconstituent une nature originelle préhistorique où évoluent des dinosaures, jusqu’aux ondulations voluptueuses d’une boiserie de sofa.

Si la perspective se propose de réaliser un domptage de formes mises au pas dans une réduction proportionnelle à leur éloignement, les anamorphoses en sont le monstre inversé. Elles postulent que la projection cavalière pourrait être fictionnée jusqu’à déborder de l’autre côté du miroir représentationnel. La sortie des formes hors d’elles-mêmes atteint une monstruosité qui serait restée à jamais inexistante et invisible à l’œil humain sans l’invention de cet instrument spéculatif en guise de lunettes dénaturantes.

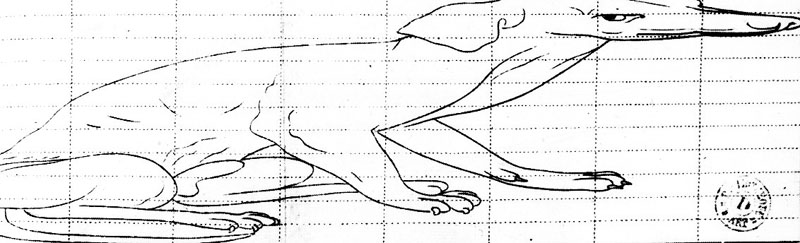

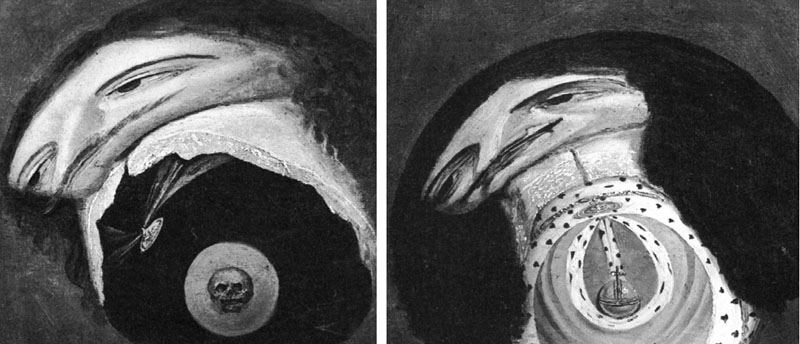

Le teckel est à lui seul une invention anamorphique. L’aberration d’une nature dirigée, déviée dans un sens désiré (celui de la chasse aux blaireaux). Dans son ouvrage sur les perspectives dépravées, Jurgis Baltrušaitis montre au détour d’une gravure du XIXe siècle comment cette race de création relativement récente devenait alors le sujet ironique d’anamorphoses comiques n’ayant nul besoin d’outrer leurs effets pour arriver à produire l’outrance de son élongation. Cet animal défiait à lui seul l’opération de l’anamorphose puisqu’il en était le monstre incarné.

Tirant tout le parti possible de cette anatomie déviante, la première couverture de Nos meilleurs amis et l’Acte Interdit se resserrait en un cadrage invitant à considérer la possibilité d’un coït humanisé entre deux teckels. La seconde édition montre quant à elle deux jeunes chiens qui folâtrent selon une définition plus polysémique de l’Acte interdit : elle voit un teckel se dresser en un long boudin érectile jusqu’à atteindre une station debout tandis que la tête penchée vers lui de son compagnon resté à quatre pattes suggère une fellation suspendue. Mais, dans une satire du ralenti sportif, l’élan du footballeur vers son ballon est ici arrêté puisque l’os défendu-promis n’est présenté qu’en quatrième de couverture, seul et glorieux, dans un espace séparé inatteignable.

Les aberrations des perspectives dépravées expliquent encore la métamorphose des chiens malades en éléphants de mer, au point qu’un supplément doive leur être consacré en un hommage documentaire, faisant une pause exotique dans le livre. Au travers d’une démonstration expérimentale de darwinisme graphique, Dr La Police restitue les étapes progressives que son dessin suggère en autant de ponts jetés entre différentes espèces. Ces similitudes révélées au hasard du dessin sont alors les raisons suffisantes permettant de reconstruire une échelle évolutionniste allant des silhouettes animales du paysage de côtes inexplorées jusqu’au portrait présumé de Christophe Colomb. Productrices de chimères, ces métamorphoses furtives des oreilles de chien en trompe d’éléphant de mer ne sont pas sans évoquer les assemblages plus systématiques du jeu de l’animalaise (http://animalaise.arte.tv/), roulette aléatoire produisant par combinaison un hybride visuel et son branchement onomastique correspondant : le crocoterelle, le brontoraffe, l’hériguille, le mamougourou, la tortruche, le colickel... autant de figures du malaise administré par voie humanimale.

Dans l’affiche sérigraphiée de l’exposition Mange ton bonbongle qui a eu lieu à la librairie Un Regard moderne en novembre 1992, la tête du père avalée dans la cagoule de l’encre noire semblait ouverte comme une bouche vociférante et dévoratrice. Le titre détournait arbitrairement un ordre paternel privé de raison vers « l’hilarité provoquée communément par la simple imagination des orteils » (Georges Bataille, « Le gros orteil », revue Documents). Une langue pendante semble soudain aussi étendue et flasque qu’une rate de bœuf. Dans le livre qui nous occupe, pour faire apparaître l’inquiétante étrangeté de cet autre irréductible caché derrière tout compagnon fidèle, La Police parsème ses membres de fêlures grimaçantes et de zones d’opacité occultant souvent le regard. Surface noire sans prise, la gueule devient insondable et se retire à l’identification usuelle du regard canin avec la visagéité humaine. Le dessin rend silencieusement la créature domestique à sa liberté d’être autre et animal alors même que la didascalie interprète le manque de transparence du dessin comme une faute morale frondeuse : suivant un classement digne des présupposés de la physiognomonie ou de la phrénologie eugénistes, les profils des chiens coupables exposent leurs apparences soupçonnées d’une duplicité jugée maladive et inévitable, connaturelle à leur mal, et à ce titre répugnantes autant que répréhensibles.

À l’instar de la pensée médicale renaissante du goître comme punition du préjudice moral contracté par les populations paysannes envisagées au sein de la hiérarchie sociale comme charnelles par nature, les élongations déformantes et amollissantes de La Police ramènent l’excès de chair partout où les représentations télévisuelles voulaient la lisser et la calibrer comme produit codifié. Saisie en plein vol, la danseuse aristocratique Tidal van Pfafli ne mange que du riz spécial. Mais cet autre chien, fils bâtard ou petit protégé galleux de la S.P.A., s’est lui rendu suspect et bossu à force de contorsions pour convenir à l’angle droit imposé par la rigueur des circonstances. La laisse comporte elle aussi sa part de menace lorsqu’elle devient une tentacule de seiche sortie d’un boudin de porte aux allures de hamster pour retenir une masse qui pourrait ressembler tant à un rat qu’à un kyste cancéreux.

Tout à la fois les impondérables de la génétique, les avachissements monstrueux contractés dans les habitudes, les écarts par les associations et hybridations nées fortuitement du dessin, sont ramenés ensemble comme une même question à l’apparition de chaque visage, en le faisant toujours appréhender comme le curieux résultat d’un moulage sorti d’une gaine molle imprimant à jamais sur lui sa signature. Visages et membres tantôt fondus comme les horloges fromagères de Dalì ou dissous dans le liquide de leur poche amniotique kamikaze. Le cou de baqueux de Daniel et la coupe en brosse militaire de Kizir inspirée de la masculinité des films américains marquent ensemble que le syndrome Schwarzenegger s’est encore impitoyablement abattu, étendant son empire sur la chair malléable et offerte de ses spectateurs. La balafre de Kapoul répond au nom qui déjà le destine à la carrière de chien killer. De la mode transformiste au modèlement absolutiste du vivant se poursuit la conquête spatiale d’une propagation virtuelle de formes poussées dans un au-delà d’elles-mêmes.

D’opération accompagnant les développements métaphysiques du XVIIe siècle sur la finitude du point de vue humain et les fenêtres techniques par lesquelles nous accèderions partiellement au revers de celui-ci comme à l’infinité des mondes possibles, les opérations pratiquées notamment par Pierre La Police et Jean le Cointre dans les photomontages de La Balançoire de Plasma gardent en partie présent l’héritage classique du discernement des apparences illusoires et trompeuses, tout en dégradant la tradition de l’aberration anamorphique du visible [à l’]en utilisation assumée d’une simple fonction accessible sur Photoshop. L’anamorphose est toujours chez eux tendancielle mais interrompue avant d’être reconnue comme telle. Elle est à prismes multiples, s’applique non pas aux figures dans leur ensemble mais à des objets partiels ciblés et disjoints produisant souvent la cacophonie de difformités tirées en des sens discordants. Est-ce la perception qui est fautive de troubles hallucinatoires ou plutôt les corps qui se dérobent à l’ordre de celle-ci ? Les chiens dessinés par Pierre La Police explorent les monstres habitant cette oscillation incertaine. La difformité par élongation vaudra alors pour le ralentissement caractérisant la montée du malaise, l’arrêt perceptif sur un détail repoussant prenant toute la place. Les protagonistes, pour avoir accédé à une sphère de publicité, sont traversés de tensions contradictoires que le dessin se donnera pour tâche de révéler au grand jour à force d’accentuations : c’est là l’œuvre de moraliste de Pierre La Police.

Ces élongations propagent avec elles quelque chose de l’altération anamorphique et, dans leur recherche de tous les effets aptes à provoquer le malaise, se vouent à une charge critique allant du nihilisme à la satire sans jamais proposer de programme alternatif ni ne laisser entrevoir d’issue de secours. Pas de sortie possible de la décadence dominante. L’activité abondante de Pierre La Police dans les magazines de grande distribution (So Foot, etc.) affirme clairement le projet d’un retour épidémique à l’envoyeur : remplir à son tour ces feuilles de papier glacé desquelles étaient extraits les originaux auxquels réfèrent constamment ses dessins. C’est là une limite du domaine de La Police, et cette acceptation de la place structurelle de Guignol de l’Info peut laisser dubitatif en livrant aux abonnés leur part quotidienne bien méritée de sucre et de jeux. Aussi cette ironie du sort peut-elle se réduire insidieusement à une circulation critique consommée en vase clos jusqu’à rappeler la boucle digestive par laquelle les icônes de la publicité se reproduisent à partir d’elles-mêmes ou récupèrent pour les isoler dans un white cube les oripeaux des mouvements subversifs dissidents. Jacques De Poulaga représente ainsi depuis longtemps à lui seul ce qui se désigne à l’international comme l’underground français. Mais là encore, une œuvre est toujours porteuse de ses propres aberrations, et Pierre La Police s’arrête là où celles de son œuvre se proposent de le conduire : une vocation silencieuse l’éloigne résolument de toute affirmation qui se voudrait détentrice de valeurs salvatrices inébranlables et ses chemins buissonniers ne sauraient être frayés sans reprendre à son compte les idioties des formes que se donne le contemporain comme il va. L’absence de légendage de ses derniers dessins exposés et les recherches plastiques récentes allant du côté de la sculpture ou de l’installation plaident en faveur des dérives imaginaires ouvertes par les vertus tenaces de ce silence.