Qu'est-ce que la bande dessinée?

Le lettrisme dans

le roman et les arts plastiques

devant le pop art et la bande dessinée,

par Maurice Lemaître

Si nous ne nous étions pas donné pour chantier de n’écrire que sur les bandes dessinées, il aurait fallu un volume complet de Pré Carré pour aborder la question tragicomique de l’avant-garde la plus systématiquement retardataire sur tout, confuse au-delà de toute raison, d’une bêtise que le moins exigeant des théoriciens repère en un seul chapitre mégalomane de l’étrange créature Isou ou de n’importe lequel de ses serviteurs zélés: le Lettrisme ; pathétique et attendrissant mouvement auquel il ne faut pas retirer, tout de même, la production intensive de petites machines mal foutues et parfois involontairement lumineuses, dont la beauté réside sans doute dans l’écart qui réside entre la vanité sans limite de leur ambition et la touchante misère de leur réalisation. Rien n’égala cependant en incongruité le travail dit théorique des lettristes ; voici quelques extraits de Le lettrisme dans le roman et les arts plastiques, devant le pop art et la bande dessinée, de Maurice Lemaître (1967).

« Nous, lettristes, avons été les premiers, dès 1947, à aimer la bande dessinée comme le pressentiment d’un moyen de communication plus large que l’écriture ordinaire, et à la défendre contre les critiques artistiques et littéraires très arriérés de l’époque, qui la considéraient comme un domaine tout juste bon pour les enfants et les adultes infantiles. Nous avons donc salué avec plaisir l’arrivée de nouveaux camarades, comme Claude Moliterni ou Gérald Gassiot-Talabot, dont les études et l’action concrète augmentaient la justification, en contribuant à l’élargir, de notre intérêt solitaire d’autrefois.

Si, pour ce qui est de la bande dessinée, nous passons maintenant au pamphlet, c’est que certains ont voulu, maladroitement, faire de la simple « histoire en images » une totalité, plastique notamment, qu’elle n’était pas et n’avait jamais été. La violence de notre rectification doit être la preuve même que nous sommes les compagnons sincères, mais intransigeants, de tous ceux, peintres, romanciers ou spécialistes des bandes dessinées, qui se préoccupent, comme nous aujourd’hui, de dépasser le graphisme courant par une écriture intégrale.

[...] Notre mouvement accorde une extrême importance à l’homologation des découvertes, et par conséquent au nom de leur créateur, ainsi qu’à la date de leur apparition.

Nous considérons en effet que négliger, brouiller ou fausser l’homologation d’une création, c’est détruire d’une manière réactionnaire la source, la connaissance de l’impulsion authentique qui, autant que la connaissance de ses fruits, de ses leçons, de son enseignement implicite ou explicite, peut nous permettre d’obtenir l’augmentation incessante du bonheur, la poursuite de l’évolution vers un Paradis possible.

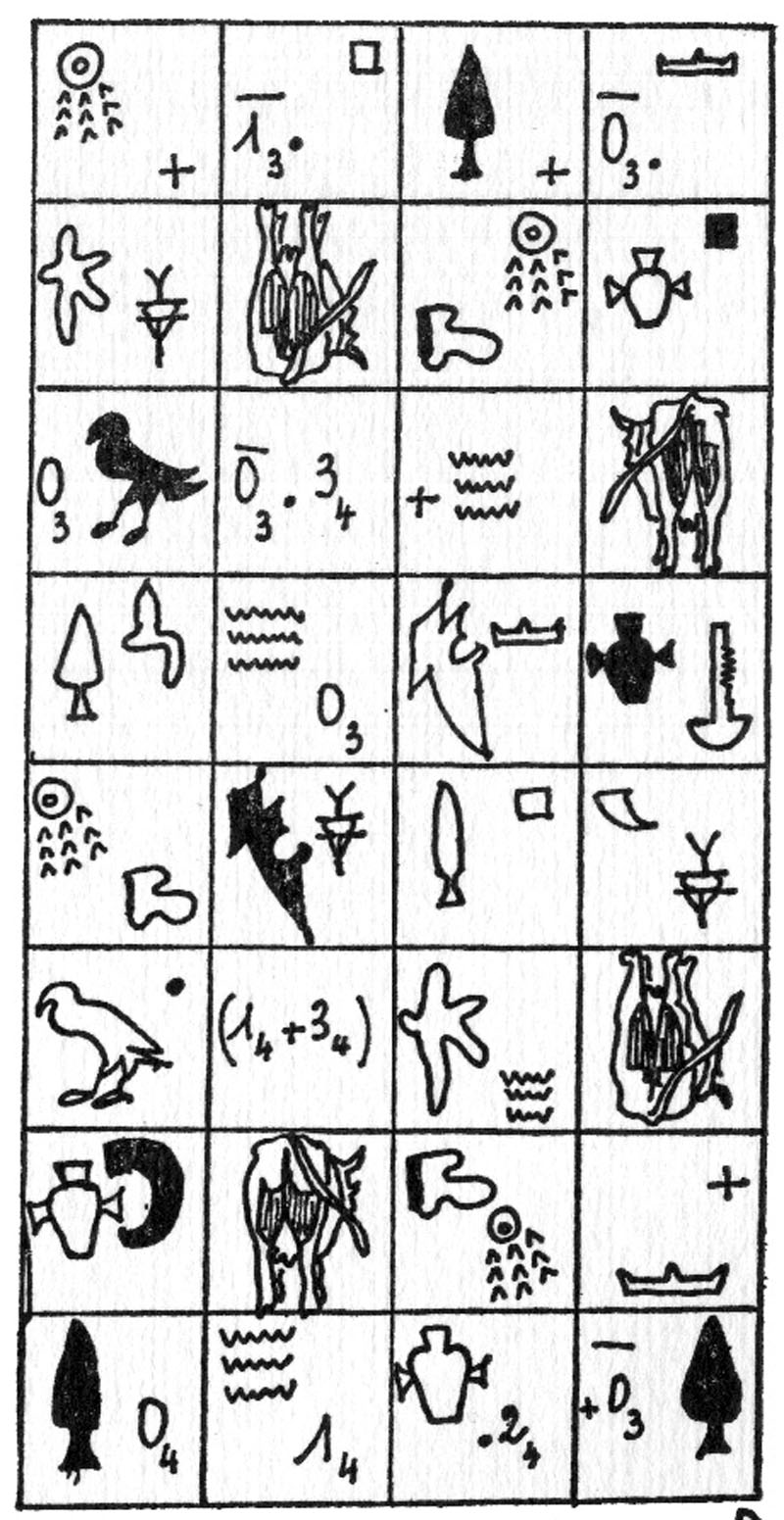

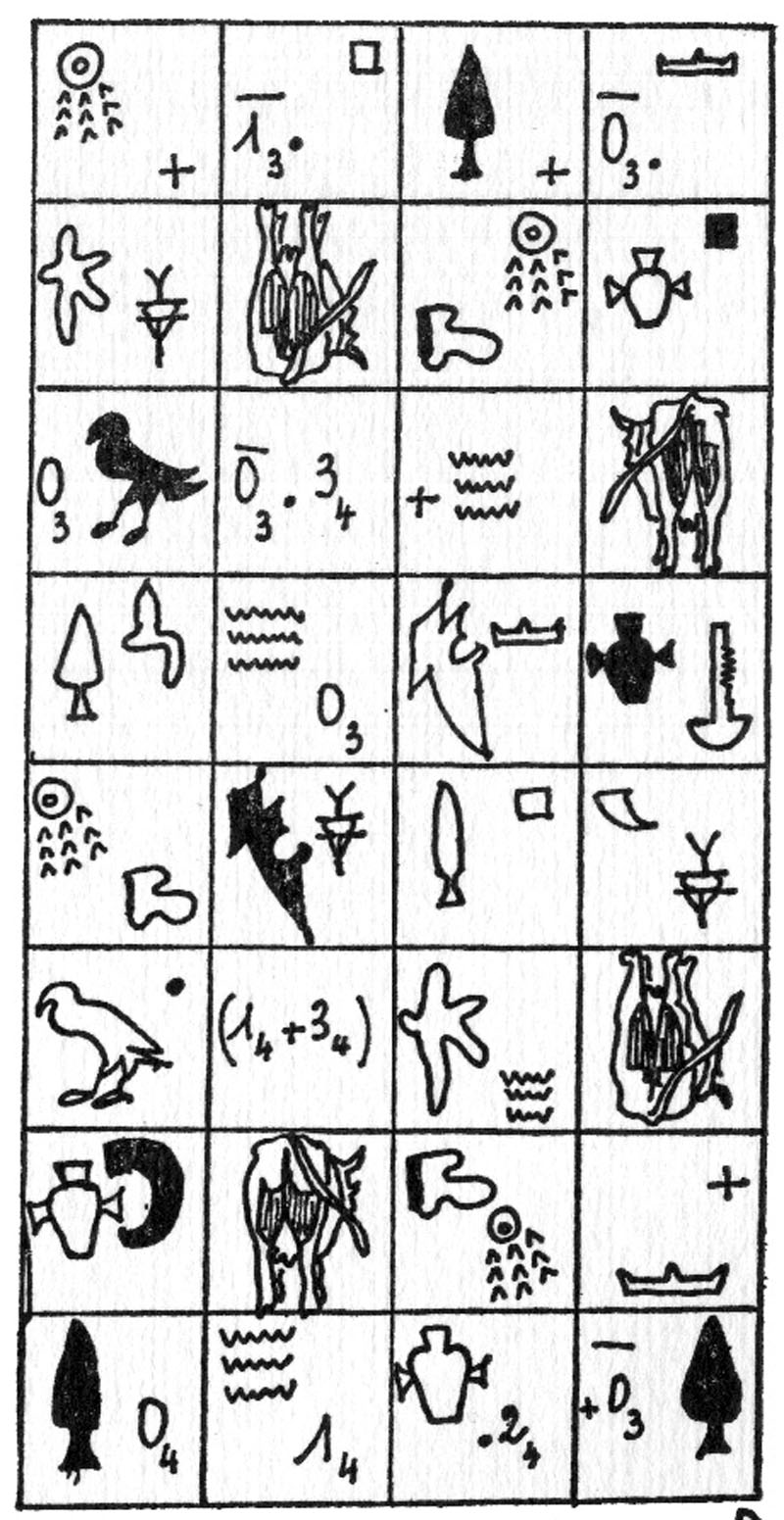

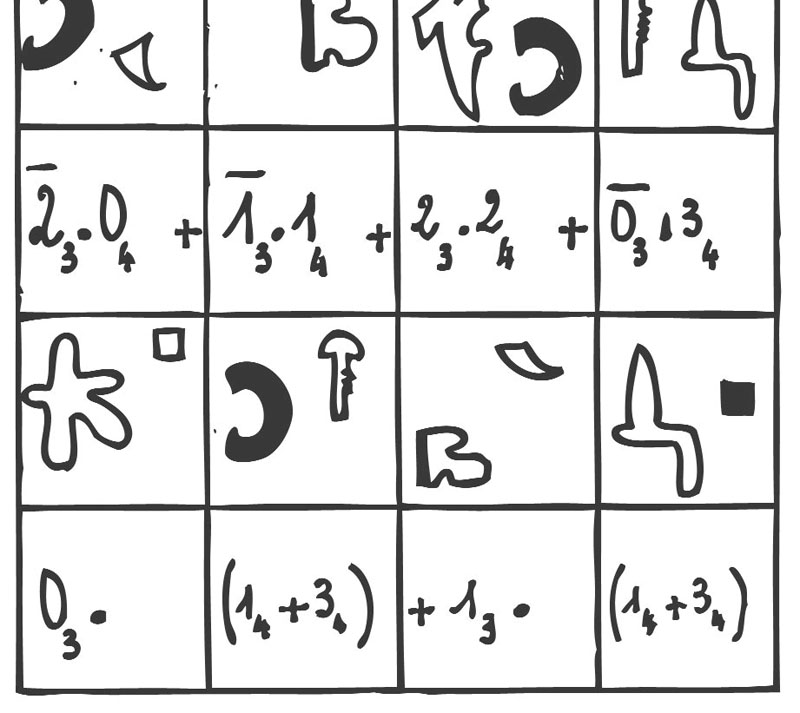

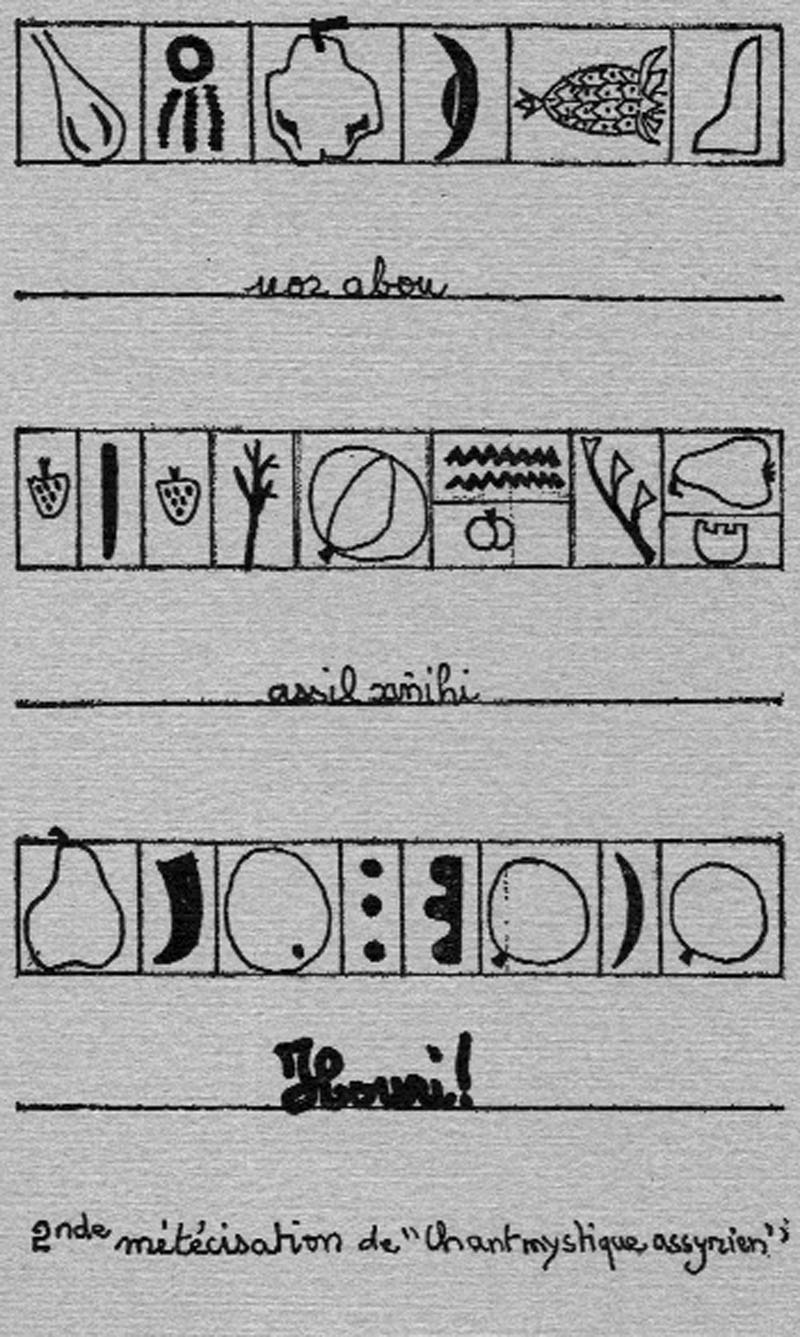

[...] Avant de citer certaines des phrases prophétiques que l’on trouve dans Les Journaux des Dieux*, à propos des bandes dessinées, par exemple, et qui ne sont qu’un des innombrables coups de projecteur lancés sur le monde passé et futur de l’écriture, il faut bien préciser ce que découvrait l’hypergraphie. Comme le note Isou lui-même dans un article récent de la revue O, notre nouvelle voie plastico-romanesque se présentait essentiellement comme une poly-écriture. Elle intégrait dès le départ les milliers d’alphabets acquis (latins, arabes, cyrilliques, chinois, etc.), les hiéroglyphes, les pictogrammes, rébus, charades, mots croisés, etc., tout le trésor immémorial des procédés de communication visuelle, et voulait en inventer une infinité d’autres.

La bande dessinée, au contraire, n’était jamais qu’une bi-écriture (écriture latine d’une part, ou mono-alphabétique, et dessins tout à fait minables par rapport à l’histoire entière de la représentation figurative, qui va des pictogrammes primitifs des grottes jusqu’à Picasso, en passant par les Mayas, les Égyptiens, Giotto, Rubens, Ingres, Manet, Cézanne, Matisse, etc.).

Par conséquent, si je cite maintenant le passage du livre d’Isou consacré aux bandes dessinées, c’est simplement pour montrer que même là, à ce niveau très inférieur de la bi-écriture des comic’s, par rapport à la polyécriture de l’hypergraphie, il avait presque tout embrassé au départ.

« Sous l’optique de cet essai, écrivait Isou en 1950, n’importe quel « comic’s » était déjà le pressentiment vulgaire d’un art métagraphique futur. De même, les dizaines d’alphabets utilitaires étrangers ou anthropologiques, comme l’arsenal des jeux d’esprit du dimanche. Mais il fallait ce Manifeste pour que ces comic’s sachent qu’ils forment un art. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais on est La Rochefoucauld lorsqu’on le sait.

On dit de Rousseau qu’il a introduit, dans l’œuvre d’art, le sentimentalisme vulgaire des servantes et du bas peuple. Mais il a éternisé cette somme d’éléments, il l’a élevée à la mémoire, en créant avec elle le romantisme.

De même avec la métagraphie. Elle est avant tout un élargissement de l’écriture, résultant de l’épuisement de la prose en tant que source d’émotions artistiques. Il fallait avoir eu affaire au Lettrisme pour arriver ici.

[...] Dans les comic’s, seule intéresse l’aventure stupide qu’on raconte ; le but, extrinsèque à la technique héritée, est seul important pour ces arriérés que sont les lecteurs des magazines. La signification de l’aventure est telle dans le comic’s que la forme n’existe pas. Je veux dire qu’il n’y a pas une préoccupation de technique en soi. Aucun désir d’atteindre les étendues pictographiques et de varier les phrases pour intégrer toutes les possibilités de la nouvelle richesse. Regardez n’importe quel « illustré ». Toujours des visages d’hommes et encore des visages d’hommes et au-dessous le texte qui raconte l’intrigue. Dans la phrase isouienne, on remarque incessamment toute une série d’objets. Le nombre cesse de s’élargir, en attirant des choses nouvelles. On s’efforce d’épuiser les « objets à dessiner » et ensuite de chercher leurs inédites perspectives. On peut dire, de même, des efforts d’agencement inédit des périodes pictoprosiques.

On voit très bien que le comic’s est la dégénérescence du cinéma. Il est né sans doute du besoin de donner des films statiques, du « cinéma dans un fauteuil » aux amateurs de « movies ». Il continue ainsi les bouquins à illustration (textes et dessins séparés).

Ici, pour la première fois, on élève cette « mixture », devenue forme en soi au rang d’un art (cinéma) ou des arts (texte-peinture).

Qui s’est intéressé jusqu’à présent, du point de vue culturel, aux comic’s ?

L’unique article que j’ai lu, là-dessus, s’intitulait La psychopathologie des comic’s (dans Les Temps Modernes). Selon l’auteur, ils sont faits pour les arriérés, et autres individus aux complexes (primaires) ; leur intérêt est de l’ordre du chewing-gum, de la pin-up girl, du gin et du film de gangsters. Nous élevons, pour la première fois, cette forme anonyme, vulgaire, mais terrible, au rang de l’art et nous l’assimilons à la prose des messieurs sérieux et réfléchis ; nous l’introduisons dans le roman, donc dans le déterminisme culturel.

(On verra tout de suite pourquoi dorénavant la métagraphie influencera le cinéma et non plus, le cinéma, le bas comic’s, comme jusqu’à ce jour).

On crée une technique esthétique de ce qui était une nécessité brutale et crétine exactement comme, par la prose, on a élevé, la langue commune, à l’art.

La métagraphie est à l’élément de recherche du comic’s, la valorisation réductrice de la caricature intégrée à la prose et au roman, c’est-à-dire à l’art.

[...] La même année, mon camarade Gabriel Pomerand, dans Saint-Ghetto des Prêts et moi-même, publions deux œuvres de même esthétique, qui pénètrent plus avant dans la voie nouvelle. Dans la mienne, intitulée Canailles, on trouve pour la première fois dans l’histoire du roman, ainsi que l’a fort bien souligné Gérald Gassiot-Talabot, une introduction comme « collage - d’éléments de bandes dessinées antérieures (encore nommées à cette époque magazines, illustrés pour enfants) dans une narration post-joycienne.

Il n’y eut pratiquement pas d’écho à ces parutions, chez les critiques, qui n’avaient même pas encore digéré Joyce et pour qui Sartre était un grand romancier. Le seul article un peu long fut commandé sur mon insistance, par un ami de l’époque, Louis Pauwels, alors rédacteur en chef de Combat, à Geneviève Bonnefoi, collaboratrice du critique arriéré Maurice Nadeau. Le titre de ce texte est significatif de la bêtise et de l’aveuglement de son auteur. Il était : « Isidore Isou : un cas littéraire ou pathologique ? ».

[...] De 1950 à 1960, pendant dix ans, les artistes lettristes et hypergraphes ont poursuivi seuls leurs recherches dans la nouvelle direction, à la fois romanesque et picturale, et ils ont fait de nombreuses expositions d’œuvres, dans l’indifférence ou la moquerie générale, attitudes d’incompréhension continuellement combattues par eux, quelquefois reconverties.

Puis deux phénomènes se sont produits, sous la triple influence de nos œuvres, de l’épuisement de l’abstrait (que nous avions annoncé avant les autres) et des attaques constantes que nous faisions dans la presse ou dans nos propres publications : l’apparition du « pop-art » et la formation du « Club des Bandes dessinées ».

Un jour, des historiens honnêtes et bien informés retrouveront les traces des influences et diront comment, par exemple, Lemaître en visite en Suède explique l’hypergraphie à un Fahlström encore surréaliste (comme en font foi les articles de Fahlström lui-même sur le lettrisme et l’hypergraphie dans la presse suédoise) et comment on retrouve cet artiste habitant chez Rauschenberg à New York à l’orée du « pop-art » ; comment Lacassin et Resnais, qui accueillent avec des sarcasmes l’intervention de Lemaître à la première assemblée générale du Club des Bandes Dessinées, n’en transforment pas moins peu après le nom de leur association en celui, pompier mais plus ambitieux, de « Centre des Littératures d’Expression Graphique ».

De toute façon, le « pop’art » était très loin de l’hypergraphie. D’abord, il copiait des fragments de comic’s, abandonnant ainsi dès le départ l’aspect le plus valable de la bande dessinée, sa multiplication notative, par la succession narrative temporelle.

[...]

Quant au rôle de la bande dessinée elle même dans la culture, il est très minime. C’est une valeur folklorique adjacente, un hybride, d’une importance aussi réduite que la peinture des fous par rapport au surréalisme ou que les décorations des esquimaux devant l’art abstrait. Elle possède une place analogue à la danse du ventre par rapport à la danse classique, à la chansonnette populaire en regard de la poésie.

Il s’agit là d’un en-soi organique, sans évolution intrinsèque et que seuls des « penseurs » primaires à la Lacassin ont pu prétendre transformer en un domaine total.

Il faut bien se rendre compte que les bandes dessinées, en 1950, n’étaient étudiées que dans les essais sur le dessin humoristique, la caricature ou l’imagerie populaire. Et d’ailleurs, il n’y a même pas, actuellement, d’histoire de la bande dessinée comme il y a une histoire de la poésie ou de la danse, avec une classification style par style, primitif, classique, romantique, etc. L’un parle de Gustave Doré, Wilhelm Busch et Christophe comme ancêtres, l’autre de Hoffman, Tôpfer, Nadar et Schrödter, mais les frontières sont imprécises, les critères complètement chaotiques. Et le plus ridicule est qu’en cherchant bien, les soi-disant historiens des comic’s ont finalement trouvé des ballons, des cases ou des dessins narratifs avec légendes depuis les origines de la transcription visuelle, dès l’invention de l’écriture. C’est qu’en fait, il n’y a pas d’art de la bande dessinée. Il y a un fonds, en quelque sorte ethnique, de multiples procédés « narratifs » ou « scripturaires », qui grossit depuis qu’il y a des hommes qui écrivent. Et Nous, les hypergraphes, nous avons été certes des premiers à aimer et à défendre la bande, mais nous n’avons pas triché avec elle. Nous ne l’avons considérée que comme un élément proche sur un autre plan, de la même manière que Liszt et les musiciens romantiques s’intéressaient à la musique tzigane, ou Bizet au folklore ibérique.

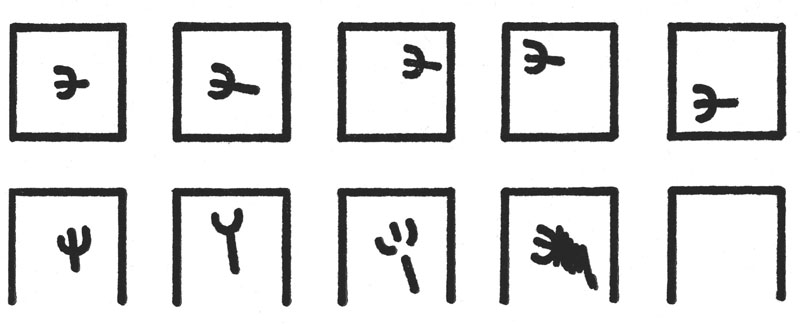

D’ailleurs, dans le passé, les auteurs de bandes dessinées, non seulement n’ont pas envisagé la totalité hypergraphique, mais ils ne se sont même pas attaqués à la totalité des moyens de la bande dessinée elle-même.

Il y a des artistes qui refusent l’une ou l’autre des sous-techniques possibles des comic’s.

Hogarth, par exemple, le Messonier de la bande, a dit que le texte (des ballons) le gênait ! Et quand, à l’occasion de l’exposition du Musée des Arts Décoratifs, on lit des phrases du genre de :

« Le petit format de l’image, qui prévaut depuis les années quarante, a obligé de réduire les ballons et les dialogues. Tels quels, ils encombrent l’image et entravent l’action », ou comme : « Ce problème (du ballon) est particulièrement difficile pour les dessinateurs de style classique les plus talentueux (sic), le ballon ruinant la composition de l’image, on se rend compte combien, vingt ans après l’apport lettriste et hypergraphique, les dessinateurs de bandes dessinées et les critiques qui veulent en faire de grands artistes, sont éloignés en fait d’une véritable fusion des moyens de communication visuels, que l’hypergraphie seule a représenté dès son début. Toute leur ambition va dans le même sens que celle de leurs homologues « pop » : retourner à la figuration simple, c’est-à-dire à la nourriture plastique la plus éculée aujourd’hui.

Si la bande dessinée change, elle ne pourra bien entendu que se scléroser encore plus, ou rejoindre la poly-écriture hypergraphique, comme elle avait déjà rejoint, sur le plan du dessin, les découvertes qui sont intervenues à l’extérieur d’elle-même, tels l’expressionnisme ou le cubisme, par exemple.

D’autant que si l’on considère son évolution récente (surtout en France, parce que nous y sommes et que nos œuvres y sont accessibles aux dessinateurs), on s’aperçoit qu’elle va effectivement dans le sens de notre ensemble de communication.

Jamais, par exemple, on n’aurait pu trouver autrefois, comme on l’a vu récemment dans le magazine pour enfants Spirou, des ballons remplis d’une écriture incompréhensible, ou des photos accompagnées de diverses écritures dans des phylactères, tels qu’on peut les voir dans une bande inédite de l’Anthologie de Planète, s’il n’y avait eu l’exemple bien antérieur des alphabets inventés et des toiles à collages multiples, que les lettristes exposaient dans tous les salons.

La bande dessinée est encore loin de l’hypergraphie intégrale, qui embrasse mille formes et des thèmes infinis. L’infantilisme de ses amateurs se révèle d’ailleurs par la soi-disant « avance » qu’ils disent lui avoir fait gagner récemment. Le « progrès » ne s’est un peu accompli (peut-être) que dans les thèmes, et presque pas dans les formes.

Violence, sexe, violence, sexe ! Alors qu’il y a tant d’autres thèmes à traiter dans la littérature, même à « figuration »! La bande dessinée reste toujours, quoi qu’on en dise et en dépit de quelques timides exceptions, au niveau de la ceinture, qu’il y soit accroché un coït ou un membre.

Elle demeure au niveau du cinéma de série Z, que ces demeurés de l’art encensent presque exclusivement.

Les plus décents dans cette escroquerie intellectuelle à la bande dessinée, furent encore les dessinateurs américains, qui apparurent tout de même étonnés, lors du vernissage de l’exposition Bande dessinée et Figuration narrative, de la vénération un peu disproportionnée que l’on portait en France à leur sympathique artisanat. »