L’oeil bien en face, à propos de Polyphème de J. & E. LeGlatin, édition Adverse, 2017.

par Julien Meunier

Dans le Pré Carré n°9, François Poudevigne écrit sur le travail de J. & E. LeGlatin, et plus précisément sur ce qui concerne les pages de Caporal & Commandant. Il y développe l’idée importante qu’un manque est au cœur de leur œuvre. « Le manque m’apparaît d’avantage comme un processus qui dessine en creux tout un monde duquel précisément il se retire, et au sein duquel il creuse en se retirant tout un réseau de galeries souterraines qui sont autant de voies à explorer ». Ce qui manque, ce sont toutes les normes ou les habitudes du récit qui fondent et bornent « le tissu rassurant du déjà-lu ».

Ce qui me semble important, c’est que les LeGlatin établissent alors un renvoi continu à ce manque, dans un dialogue avec ce qui est retranché ou mis hors-champ. Des personnages sans psychologie, une narration sans péripétie, un récit sans continuité…

Travailler le manque, c’est ici travailler avec ce manque, y revenir sans cesse, de sorte que le vide devienne le fondement d’une structure et d’un mouvement. C’est une tension dans un avec / contre dont l’équilibre se rejoue sans cesse et trouve des formes de coexistence chaque fois différentes.

Ce qui manque, c’est tout ce que les auteurs questionnent. Des personnages malgré/contre/à partir du principe de personnage, un récit malgré/contre/à partir du principe de récit. Leurs pages sont ainsi continuellement habitées par ce dont elles se sont vidées. Caporal & Commandant est une œuvre organisée comme un trou, une absence de matière entourée par cette même matière, mise à distance (« un monde duquel il se retire »), maintenue dans un ailleurs, mais qui hante chaque page. C’est la ville au loin, promesse d’un événement, d’une histoire qui n’arrivera pas, ou ce sont les fascicules manquants de la pochette Crapule qui fabriquent le manque autour d’une complétude qui n’existe pas. C’est un plein qui existe par le vide qu’il entoure, c’est un vide qui féconde le plein qu’il vient trouer.

D’une certaine manière, j’y vois aussi une position possible pour la création. Organiser le trou, arpenter ses contours, c’est aussi tordre le cou à une littéralité des choses qui occupent l’œuvre, une littéralité qui risquerait de tout dévitaliser. Ce serait un chemin contre la banalité d’une énonciation directe ou l’appauvrissement d’une tension dès lors qu’on la formule. Ou alors tout autant un moyen de faire exister ce qui sinon disparaîtrait dans le seul saisissement. Ouvrir un espace de fantasme, de pensée ou de lutte à l’endroit de la sidération, créer des zones de frottements plutôt qu’un point de désintégration. Le trou, ce serait l’évidence profonde des choses, le sens nu, fondamental, mais qui pris frontalement serait à la fois trop intense et trop banal pour être entendu. Une sorte de soleil noir qu’il faudrait aborder par sa marge ou du coin de l’œil, le travailler à partir de zones plus sophistiquées, là où l’on peut fabriquer du récit, une organisation, une structure, un plein qui dirait le trou de manière entendable. Puisqu’on ne regarde pas le soleil directement au risque de perdre la vue, il s’agirait alors de donner une forme à ce qui effracte et le transformer en un détour, un revoilement, un déplacement, une recherche de friction à partir desquels devient possible une subjectivation. Travailler le trou c’est tourner autour, faire de la périphérie le noyau tout en le maintenant dans le hors-champ, et ce faisant, faire apparaître un rythme et un mouvement propre. J’ai eu l’impression d’observer la progressive précision de ce mouvement au fil des livres, dans une forme de plus en plus affirmée, jusqu’aux livres Crapule dans lesquels François Poudevigne voit une sorte de radicalisation.

On peut alors aborder Polyphème, le dernier livre de J. & E. LeGlatin, avec d’emblée cette question en tête : Où en sont-ils avec le manque ?

Polyphème est un livre tiré du drame satyrique Le Cyclope, écrit par Euripide. Il en reprend le texte, qui raconte comment Ulysse échappe au cyclope Polyphème par la ruse, mais en n’en gardant que les lignes prononcées par Polyphème. Le reste du texte d’Euripide a été supprimé. Le livre des frères LeGlatin met donc en scène le cyclope, seul sur son île avec ses brebis et ses vaches, dans une sorte de monologue, ou plutôt un dialogue dont les interlocuteurs ont été escamotés.

Polyphème est un livre tiré du drame satyrique Le Cyclope, écrit par Euripide. Il en reprend le texte, qui raconte comment Ulysse échappe au cyclope Polyphème par la ruse, mais en n’en gardant que les lignes prononcées par Polyphème. Le reste du texte d’Euripide a été supprimé. Le livre des frères LeGlatin met donc en scène le cyclope, seul sur son île avec ses brebis et ses vaches, dans une sorte de monologue, ou plutôt un dialogue dont les interlocuteurs ont été escamotés.

Dès les premières cases une forme de continuité avec leurs précédents travaux s’installe, où l’on voit au loin une ville, décor familier des récits de Caporal & Commandant, en flamme. Et dès ce début, se met en place tout un ensemble de soustractions propres à créer ce vide et ce manque auxquels ma lecture est désormais attentive.

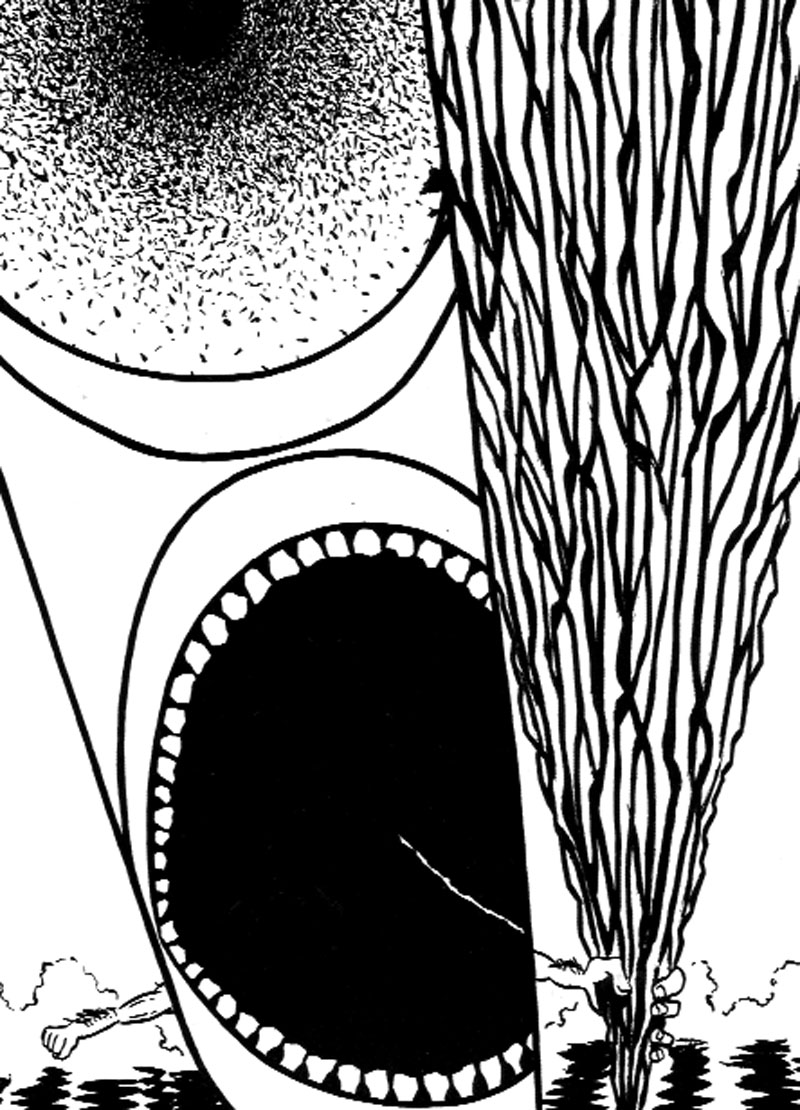

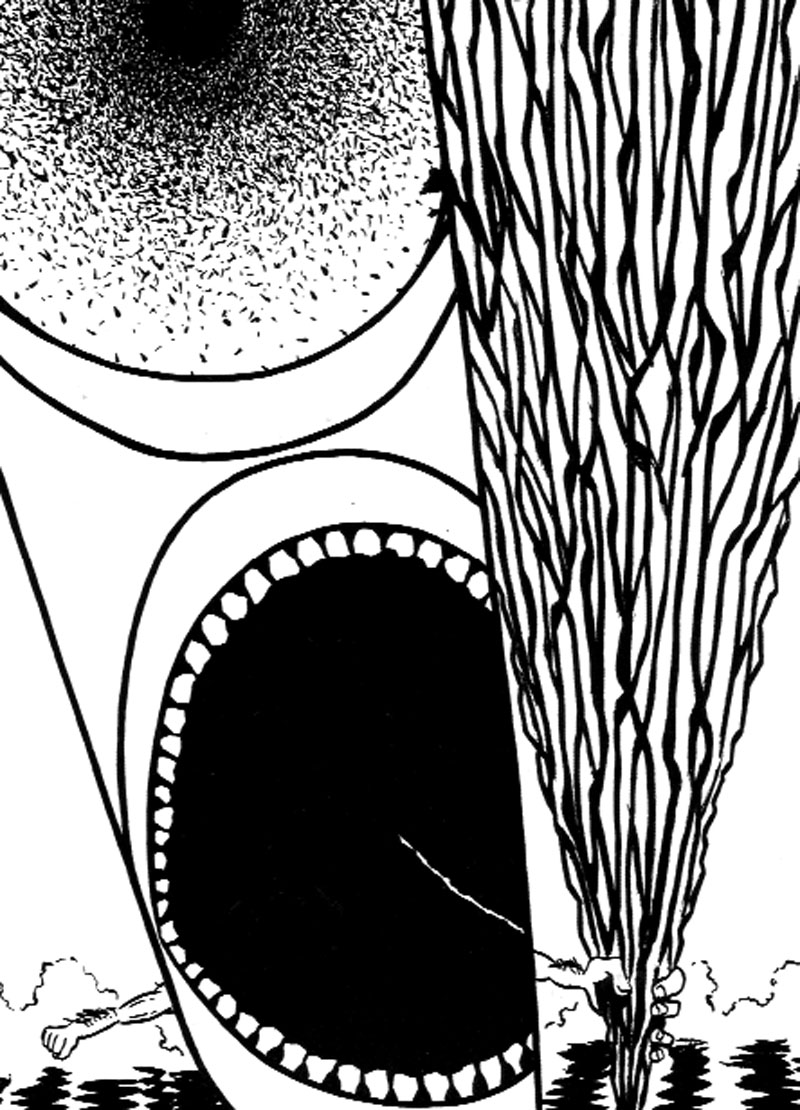

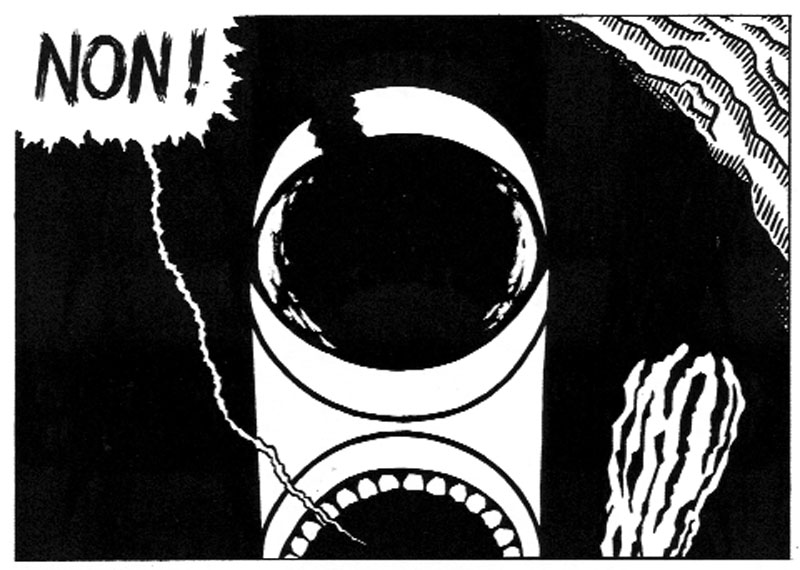

Ce qui disparaît en premier est le visage. Dans la première case, on voit celui d’un homme, qui dès le début le couvre d’un masque, un œil unique grand ouvert, et une bouche ouverte elle aussi, sertie de dents. Par cet artifice c’est aussi l’homme qui disparaît, il ne sera plus que Le Cyclope Polyphème. Là encore, le personnage se trouve vidé de toute psychologie et de toute histoire. C’est un corps masqué, et une parole, et c’est tout. Pas vraiment un humain, pas vraiment un monstre, qui vient de nulle part et ne va nulle part, un personnage en ce qu’il est une présence au centre d’un récit. Puis c’est le monde qui s’évanouit dans les flammes de la ville au loin, avant d’être remplacé par le décor quasi désertique de l’île du cyclope, apparue telle une scène de théâtre dans un jeu de cases s’ouvrant comme des volets. Le monde en tant que lieu presque abstrait d’une action, pas plus.

Et surtout, ce sont les interlocuteurs de Polyphème qui manquent, laissant ses questions sans réponses et transformant ses dialogues en adresses tournées vers le vide. La parole se trouve alors elle aussi vidée, en premier lieu de sa fonction de communication. Polyphème prononce des phrases qui sont trouées. Il est désormais seul avec sa parole rendue étrange et dont le sens échappe parfois, elle se dérobe puis se recompose comme ouverte aux quatre vents, libérée de toute utilité.

Dès lors, le trou creusé méthodiquement vient de nouveau hanter ma lecture. Les oripeaux de ce qui ailleurs va de soi se transforment ici en questions permanentes : qu’est-ce qu’un personnage, qu’est-ce qu’un récit, qu’est-ce que le monde dès lors que leur existence dans ces pages s’est concentrée en une présence incertaine ?

Et puis un moment du livre vient préciser les choses.

Dans les récits antiques, Ulysse et ses compagnons sont retenus prisonniers par Polyphème qui a l’intention de les dévorer bientôt. Ulysse fait boire le cyclope jusqu’à ce qu’il s’endorme, puis dans son sommeil lui crève l’œil et s’échappe avec ses camarades. Plus tôt, lorsque Polyphème avait demandé son nom au roi d’Ithaque, celui-ci lui avait affirmé s’appeler « personne ». De sorte que quand le cyclope rendu aveugle se réveille de douleur et que ses congénères lui demandent qui lui a fait ça, il leur répond « Personne a crevé mon œil ». Les autres le pensent alors fou et le laissent à son malheur. Mais ce que change le récit des frères LeGlatin, c’est qu’effectivement personne n’est là, et qu’effectivement personne ne lui a crevé l’œil. Ce qui est travaillé par tout le livre et qui devient pour moi à ce moment très clair, c’est qu’Ulysse ne manque pas à ce récit, Ulysse n’a jamais existé. De fait il n’y a pas de hors-champ, tout est là, ce qui n’y est pas n’existe pas.

Ainsi l’île qui semblait faire office de représentation du monde se détache rapidement de sa connotation théâtrale de départ. On comprend qu’il n’y a rien d’autre que cette île. Lorsqu’il entre en scène, Polyphème laisse derrière lui l’idée qu’un ailleurs puisse exister. Aucune promesse ne charge l’horizon, pas de coulisse, ni cour ni jardin, pas de théâtre. Le monde est un cyclope sur une falaise, on n’en sortira pas, et ce que l’on en voit est l’entièreté de ce qui peut être vu (dès le départ, « cessez donc de contempler la terre ! », parce qu’il n’y a rien à contempler, juste un lieu où être). Polyphème rit des dieux et doute de leur existence. Il rit du ridicule des mythes, se moque de toute spiritualité et affirme la primauté de ce qui est. Les faits, ce que l’on voit, ce que l’on touche, une grotte pour s’abriter, des animaux pour se nourrir (d’ailleurs pas de mystique ou de sentiment autour des animaux, ils sont présents et c’est bien suffisant, eux non plus ne recèlent aucun mystère).

De même, la convention quasi théâtrale de départ nous montre un homme (acteur) enfiler un masque et nous demande dès lors de le regarder comme étant Polyphème. Cette convention se délite à mesure que le masque devient une figure, le vrai visage de Polyphème qui ne cache plus rien. Là non plus pas de coulisse, rien d’autre que ce qui est là, bien en vue.

Et le texte d’Euripide disparaît lui aussi. Il cesse pour moi d’être une référence vers laquelle renvoie le livre pour devenir autre chose. Si Euripide a bien écrit ces phrases, il n’est pas l’auteur de ce texte-là, de cet ensemble au sens nouveau et mouvant qui existe dans l’affirmation de son autonomie et sa complétude. La parole de Polyphème ne vient pas d’Euripide, elle lui appartient ici et maintenant,

Le livre Polyphème a anéanti le hors-champ et le manque. Les frères LeGlatin ont fini de tourner autour du trou, de le maintenir dans la périphérie. Ici, il s’agit de regarder le soleil noir bien en face. Le cadre n’est plus un cache qui suggère l’ailleurs, il est ce qui englobe, il se suffit à lui-même. L’imaginaire, le fantasme, la zone d’ombre, ce qui serait plus grand que ce que l’œil embrasse, tout est concentré à l’intérieur du cadre, tout en plein dedans, en pleine lumière. On ne travaille plus dans les marges, il ne s’agit pas de fabriquer une forme autour du trou, mais de travailler le trou directement, la forme en tant qu’effraction continue. Fin du détour, fin du dialogue et de l’ancrage dans le hors-champ, larguage des amarres. Polyphème se risque alors à une sorte de littéralité.

La littéralité, c’est par exemple effectivement mettre le trou au centre et en multiplier la figure jusqu’au vertige. Le gouffre noir est partout, à chaque page. C’est la grotte sombre et sans fond qui se confond avec la bouche immense, qui rime avec l’œil, astre noir incandescent. C’est par exemple formuler le face à face avec le trou par la récurrence des moments où l’on est face à l’œil qui nous fait face, où on le regarde nous regarder. La littéralité ça peut être aussi cette représentation frontale de la parole de Polyphème naissant du vide. Souvent dans ces pages, les phylactères émergent du noir, du trou de la grotte du cyclope, ou de la bouche de son masque dont la masse noire occupe toute la case. C’est alors comme la représentation littérale de cette idée : c’est parce que l’infans doit réclamer sa nourriture, parce que le sein lui manque, que lui viendrait la parole. C’est parce que sa bouche est vide que le langage peut la remplir. L’origine c’est le manque, le trou et son vide, et c’est de sa représentation frontale que peut naître très concrètement l’expression de la colère de Polyphème.

Le trou c’est aussi très prosaïquement le trou du cul. Une littéralité du motif jusqu’à une forme de grossièreté affirmée et célébrée, un anus tonitruant dont la tempête rivalise avec le tonnerre de Zeus, tout comme la bouche rote Bacchus avec plaisir.

Cette littéralité est un risque qui pourrait faire s’effondrer le récit sur lui-même en un simple bégaiement de l’évidence des choses. Or tout comme Polyphème s’avance au bord de la falaise au risque de tomber, les frères LeGlatin font de ce risque leur chemin, et font du bégaiement une vibration.

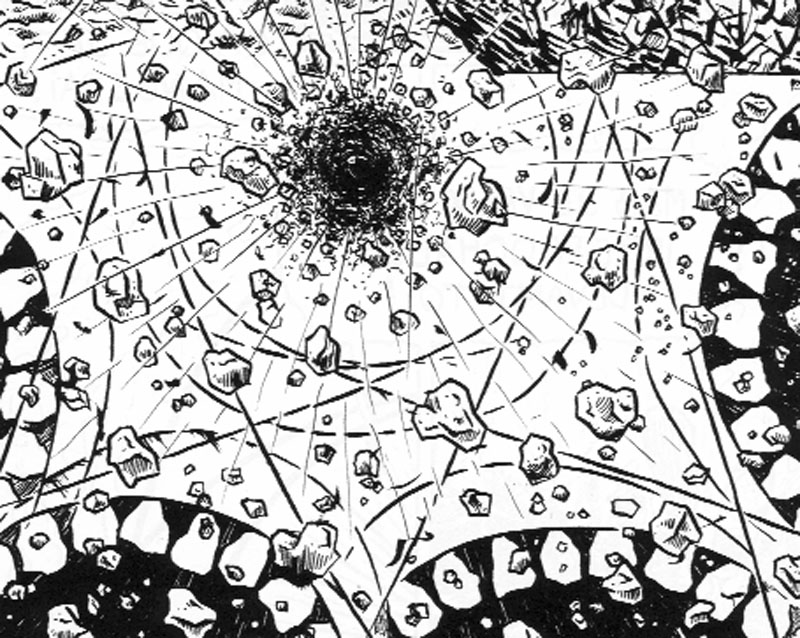

Tout vibre, tout bouge, chaque case est chargée d’une intensité singulière, dans une mise en crise perpétuelle de ce que l’on voit et de ce que l’on comprend. Le pivot de ça, c’est le masque / visage / figure dont les dimensions changent tout le temps. Il s’étire, s’agrandit et remplit l’espace puis redevient tout petit, un détail dans le décor, puis redevient gigantesque et déborde de partout. En son sein, la bouche est un point ou un gouffre, l’œil est une tache ou un soleil de flammes. De même, la massue du cyclope est parfois un tronc, parfois une falaise. Le corps de Polyphème n’a pas d’échelle et ses limites sont floues. Par un jeu sidérant de cadrages, de déplacements du point de vue et de rapports des choses entre elles, Polyphème est tout autant perdu dans ce qui l’entoure que le recouvrement de ce qui l’entoure. Ce cyclope sur sa falaise, c’est parfois l’univers entier, un œil / cosmos, une massue / montagne, une bouche / caverne / néant.

Tout est là dans le champ mais rien n’est réductible. Les formes s’échappent d’elles-mêmes, chacune en contient potentiellement une autre qui en contient une autre. Tout déborde de soi. Comme si chaque forme était à la fois le détail, l’ensemble, parfois les deux à la fois, perpétuellement en expansion dans une confusion lumineuse. Tout se répète, inlassablement le même, et pourtant l’inédit surgit continuellement. Ce masque / visage / figure ne cesse d’advenir, toujours déjà-vu et toujours à recomposer, réinterpréter, dans un constant dépassement de ce qui le borne.

Le principe de soustraction à l’œuvre n’est pas une réduction du monde, c’est la condition préliminaire à la possibilité de son expansion, sa diffraction, sa réactualisation.

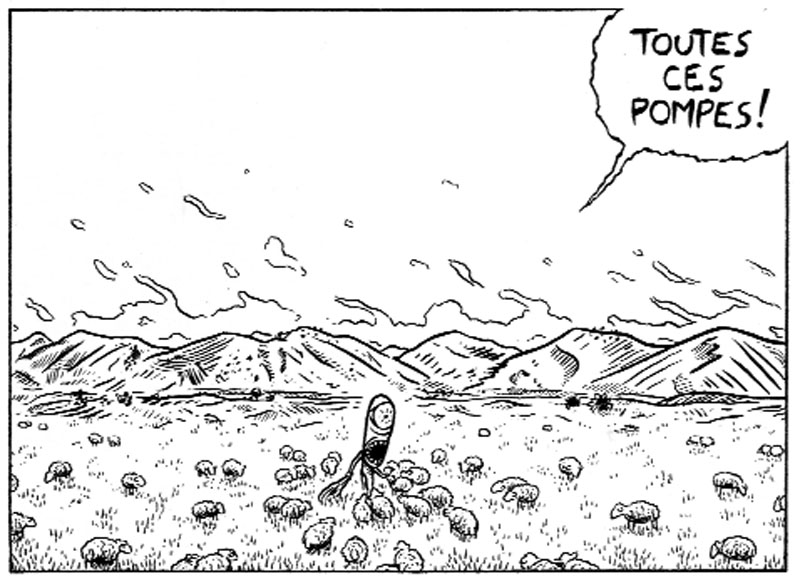

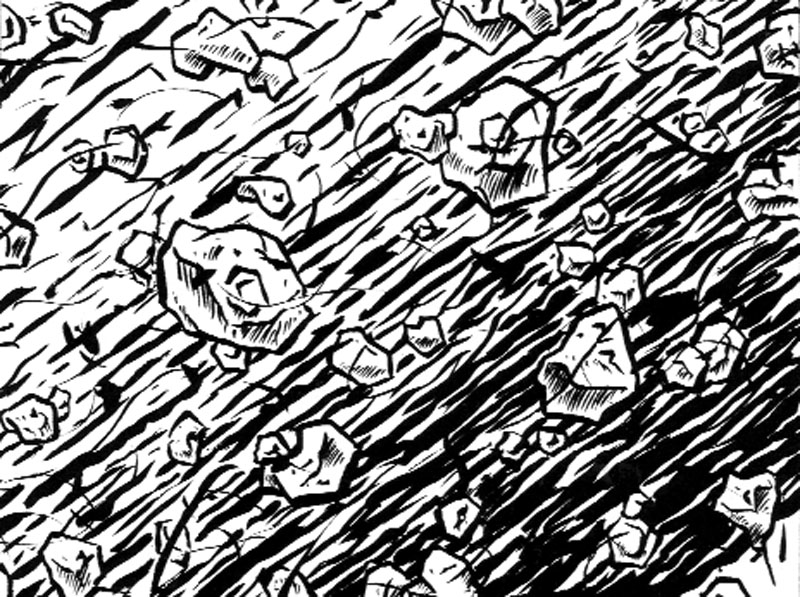

Il y a un affolement de notre regard face à ces formes qui refusent de se conformer et à l’inconfort que cela fabrique. On est continuellement excité par le dessin qui rejoue souvent un principe d’indistinction immédiate à partir d’un nombre réduit d’éléments (le masque, la massue, le corps, les animaux et l’île principalement) qu’il faut à chaque fois redéchiffrer et discriminer afin de saisir ce que l’on voit. Dans une case, le bord du masque se confond avec le bord de la massue, qui ailleurs se continue sur plusieurs cases, ou sort du cadre pour composer autre chose sur l’image suivante. Plus loin, l’œil du cyclope devenu kaléïdoscope se mêle à des éclats de pierres qui se mêlent aux dents de la bouche.

Le dessin risque régulièrement de se détruire lui-même en s’approchant des bords de l’insensé. En étant à la fois un contour, un détail, une matière, le bord d’une case ou un emanata, une ligne risque de n’être plus qu’une ligne, un trait est tracé au risque de n’être qu’un trait. C’est pourtant l’inverse qui se produit, les traits arrivent à être tout ça à la fois, les formes vacillent les unes contre les autres, s’entrechoquent, riment entre elles, se croisent et correspondent. Elles contiennent

en elles et en même temps ce qu’elles représentent, les conditions de cette représentation et leur mise en crise. À un moment, une brisure dans le masque nous apparaît sous la forme d’une queue de phylactère qui ouvre sur le ciel. À la case suivante, le débris du masque est au sol. La bulle « Je me suis heurté, brisé la tête ! » semble être prononcée par le morceau de masque. Une fêlure sur ce bout de bois rime avec la queue de cette bulle. Rien que dans ces deux cases, le déplacement et le jeu autour des conventions et des signes créent un mouvement du regard et du sens vertigineux. Et tout tient, on ne chute pas, parce que tout est solide, et on le savait depuis le début, depuis la première double page qui ouvre le livre et pose le dessin comme à la fois une force d’organisation plastique et son propre dépassement. Les flammes en arrière-plan sont alors flammes rageuses, tresses chaotiques et débordement du cadre. Et elles sont très belles.

On peut peut-être dire la beauté de ce livre à partir de ça, à partir de cette incinération de départ. François Poudevigne parle d’effondrement du récit à propos de Caporal & Commandant. J. & E. LeGlatin le dérèglent, le déplacent, le déconstruisent… Dans Polyphème, désormais le récit brûle, il est en constante destruction / incinération, mais toujours là, des braises bien rouges. Le tracé clair et les pages lumineuses font la guerre aux poncifs sur la lisibilité de la ligne claire en bande dessinée, le personnage désosse l’idée de personnage, Polyphème attaque et ravive la bande dessinée de l’intérieur.

Le cadre, la structure, la narration, la linéarité sont tous en combustion, et c’est à partir de ce foyer que les frères LeGlatin puisent la forme de leur livre. Cette forme, c’est celle du cyclope, une forme incandescente, blasphématoire, libre, joyeuse et rageuse. Son œil crevé rappelle celui d’Un Chien Andalou, un geste radical pour changer le regard (1).

Je ne l’écris que maintenant mais c’est important, Polyphème crie tout le long. Il est un principe de colère, comme une charge et une décharge continue qui me met en joie. Il arpente son île dans l’affirmation de sa liberté, il a détruit la civilisation et incendié le compromis, c’est un barbare dont la puissance d’existence ne se plie à aucune loi. Il rit de son œil aveugle, il danse, frappe, bâfre et pète avec bonheur. Son poing levé contre les dieux remplit une demi-page : « Ceux qui ont établi les lois ? Qu’ils soient maudits ! », et plus loin : « Moi je m’adonne tout à la joie ! ». Cette joie est aussi la mienne lorsque s’enchaînent alors plusieurs cases de destruction à la massue. Un œil géant halluciné, une massue infinie en raz-de-marée, et la matière fracassée qui vole en éclats. Je crois que ce qui me réjouit, c’est que lorsque sa violence et sa colère mettent tout à sac, son île, les dieux ou ma position de lecteur, Polyphème me venge de la narrativité, du storytelling, de la parole du moi, des machines de l’efficacité et du règne de la communication. Il est ce qui peut s’inventer une fois qu’on en est débarrassé. Il est ce qui s’invente dans le moment même où l’on s’en débarrasse.

Lorsque malgré tout quelque chose d’un destin s’abat sur lui, Polyphème s’avance une dernière fois dans le trou, qui s’avère être un passage vers autre chose. Alors dans la dernière case, un ailleurs s’ouvre de nouveau.

Plonger dans le vide, c’est aussi trouver une issue, une échappée à l’endroit même où on hésitait à regarder.