Propos photographie,

autour de Les écrans de Jacques Ristorcelli

et 1890 de Francesco Ripoli

par Loïc LARGIER

Les écrans :

Sous-titré 11 mars 2011, Japon et portant en exergue un texte de Jean Baudrillard sur la perte de l’histoire, puisque toujours prise dans le flux tendu et incessant de l’information, Les écrans de Jacques Ristorcelli s’ouvre sur l’annonce de son projet et sa mise en doute immédiate. C’est-à-dire raconter un évènement précis — ici le tsunami qui frappa le Japon et la catastrophe nucléaire qui s’ensuivit — tout en sachant cela impossible. Autrement dit, nécessairement une forme de tentative, un essai. Pourtant, rajoute Baudrillard dans ce texte, si l’histoire nous échappe principalement à cause « de l’information qui s’empare trop vite de ce qui se passe », « cela passe de plus en plus par l’image et non plus par le texte », la diluant, l’histoire, dans « un espace qui n’est plus tout à fait le nôtre ».

On pourrait revoir aujourd’hui cette intuition, plus de vingt ans après, à l’aune des chaînes d’information en continu et de ce qu’elles font, à son détriment s’entend, à l’image. En multipliant de plus en plus les encarts textuels elles lui déclinent toute responsabilité, ne lui accordant qu’une place matérielle de second plan, de fond sur lequel vient s’incruster le texte, les textes.

Ce qui n’est peut-être pas sans lien avec ce qui nous occupe ici.

1890 :

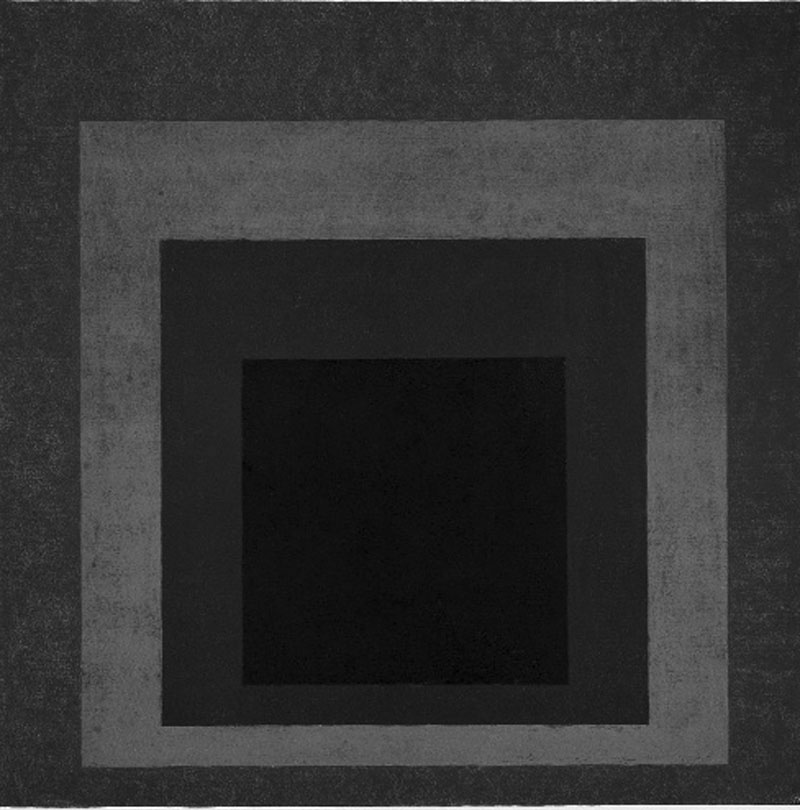

Prologue : un homme décroche un cadre du mur, en extrait la photographie prise à l’intérieur. Une partie manque. Le cadre mural qui isole l’image au mur, le cadrage photographique qui isole une scène, le morceau ôté – c’est lui-même un carré donc un cadre — au cœur de la photographie. Décadrer du mur un cadrage en lui-même décadré et c’est tout un jeu, triple, d’empilement gigogne des espaces qui produit/proclame l’évènement déjà venu. Mais, véritablement troué en sa surface, il est ruiné du même coup, puisque l’absence du plus petit élément le rend a-signifiant, si ce n’est dans sa disparition même.

Devenue transparente, l’image photographique n’occulte plus le réel. Elle n’en bouche plus la vue du monde, le laissant, bien au contraire, passer au travers elle, transparaître en son sein. Elle est devenue illisible pour cause d’invisibilité, ainsi de l’évènement soutenu. Les preuves de celui-ci ont disparues dans le même mouvement qu’était supprimée une part de l’épreuve photographique.

L’évènement qu’elle tenait n’a plus eu lieu n’ayant plus de lieu.

Les écrans :

L’évènement au départ de ce livre c’est le tsunami qui touche le Japon en mars 2011 ainsi que la catastrophe nucléaire lui répondant vécue à distance par l’auteur, c’est-à-dire seulement par le biais des informations nécessairement éparses du fait des divers et nombreux canaux de diffusion. Une position, lointaine, qui implique d’emblée une incomplétude dans la réception des informations venant de là-bas comme passées au tamis de sa mise au récit. Une position de distance et surtout, donc, tenue à distance.

Car ce qui s’énonce au jour le jour et qui, au travers les quantités de voies et voix et points de vue — ce qui se dit se voit, se vit aussi — parviennent jusqu’ici maintiendra toujours incomplet le compte-rendu, le récit de la situation. Déjà parce que soumis à ce qui nous parvient mais aussi à ce qu’on nous en laisse parvenir. Un événement c’est toujours et ce que l’on en raconte et la manière dont on le raconte, c’est-à-dire façon dont un je rend compte collectivement. L’évènement donné irréfutable bien qu’indéchiffrable.

La distance que posent les médias d’information — distance entre nous et l’événement qu’eux occupent — s’identifie, bien que sur un mode culpabilisateur (nous signifiant continuellement notre absence des lieux qu’ils couvrent, supposément à notre place), à la distance des nouvelles reçues par un proche de l’auteur et qui sont une des voix présentes dans le livre. Mais ici la distance est de pudeur et de rigueur, celle, bien plus fine donc réduisant d’autant la distance, de l’intime. Elle ne vise pas tant à dire un état de la catastrophe que l’état des corps la subissant.

En faisant se multiplier les points de vue et surtout multipliant les régimes d’énonciation, l’évènement (mais devrait-on dire plutôt la couverture médiatique de l’évènement) ne produit jamais de récit rétrospectif — à voir aussi comment tout anniversaire d’un évènement historique marquant essaie désespérément de nous le faire revivre. S’il énonce à un moment les causes, la durée n’est pas dite. Il est toujours une narration avançant dans le temps de son énonciation. L’évènement fait évènement dans son déroulé narratif même. Construire un récit de l’évènement serait en fait construire le récit de son actualisation continue au moment-même des faits.

L’évènement serait affaire de vision.

1890 :

C’est la photographie, une certaine photographie qui, dans 1890, fait évènement. Sa destruction, par prélèvement d’un carré qui est en fait un visage, une défiguration, effectuée afin que ledit évènement n’ait pas eu lieu, conduit l’intrigue. Parce que sans cette partie manquante rien n’atteste matériellement de la réalisation de l’évènement. Autrement dit un manque dans la mémoire, un trou de mémoire.

Ce que cet évènement photographique met en jeu, la rencontre entre un bandit italien et Buffalo Bill alors en tournée avec sa troupe en Italie, n’aurait que peu d’intérêt s’il ne s’agissait de la première photographie de ce bandit. Manière pour les autorités de détruire la légende déjà en route oralement. Ou quand tirer le portrait — et dans ce cas-là ce tir / tire est redoublé par l’arrachage du visage photographié — et le masque mortuaire sont peu ou prou la même chose rejouée par la technique.

Détruire ce cliché c’est donc faire disparaître cet évènement en le vidant de l’intérieur, en l’évidant de son contenu. Reste sur la photographie maintenant un creux, un manque. L’absence du visage n’invisibilise pas tant son porteur, bien qu’inconnu — entendu comme irreconnaissable —, qu’il ne lui rend au contraire sa présence, la signifiant à l’extrême.

Finalement, le trou faisant évènement dans l’évènement, il re-présente : présence d’une absence dès lors montrée ainsi que présence de l’absent révélé.

Les écrans :

Impossibilité de dire l’évènement depuis un point de vue extérieur, les sources ne pouvant nous y donner accès seulement de manière éparse et lacunaire. Mais sa figuration, sa mise en corps, en chair : en image.

1890 :

Impossibilité de l’évènement mêmepuisque la

preuve qui le rendait tangible manque. Mais on peut raconter cette perte, cette

trouée, la rendre sensible.

Les écrans :

Un certain usage de la bande dessinée.

1890 :

Un usage certain de la bande dessinée.

Les écrans :

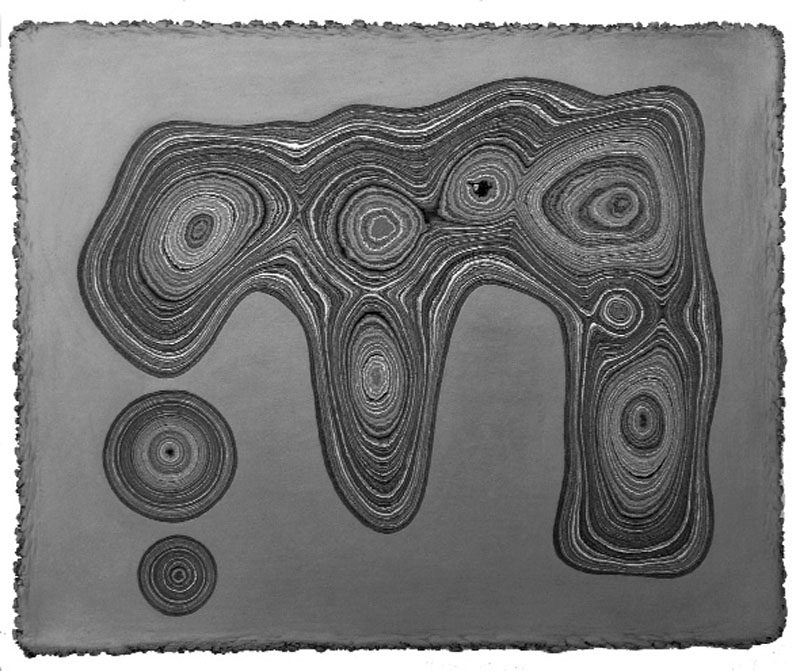

L’évènement dans les écrans se dit en creux. On pourrait même dire qu’il agit, par transposition de ces figures éminemment littéraires à la question du dessiné, par métonymie, métaphore ou encore périphrase. La terre qui tremble est une femme qui se soulève, sort de son trou. L’évènement s’image par dessin. Il s’énonce de biais, par détour et détournement. Il n’est pas tant indicible en ce qu’il serait difficile voire impossible à dire, impossible de le décrire le plus précisément possible, qu’au contraire dicible à l’extrême.

On ne pourra jamais que le dire et surtout dans ses débordements les plus flagrants : une figuration.

Cela procède par le dessin. Un dessin qui avancerait pas à pas. Une procession. Il opère selon une stratégie qui rappellerait celle du stop-motion ou encore les images d’Eadweard Muybridge. Comme une décomposition des mouvements qui est aussi un rythme de lecture des images. Une avancée (ou plutôt un déplacement, un vecteur) du coup par coup, de la case à la case au mouvement fixé. En apparence, rien que de très normal pour une bande dessinée. Aussi il faut insister sur cette fixation du mouvement. Fixation en un point précis d’un déplacement des objets dans les pages, entre les pages. Spatial et temporel. Surtout pas une fixité, donc pas un arrêt mais une pause, un ralenti dans la chute. Schématiquement, Les écrans se lit comme suit :

un élément A paraît dans le champ d’une case.

Il se rapproche : le plan grossit.

Encore : plus gros plan.

Encore une fois s’approchant l’élément A croise un élément B.

A disparaît laissant B suivre le même schéma et ainsi de C, D,…

Chacun de ces éléments est une figure du mouvement. Un mouvement dans la case comme une plongée en elle et aussi un mouvement de l’image. Objets de transition, ces figures qui parcourent les cases sont des entraînements du regard exposant à une métamorphose des formes. Telle bouée de sauvetage que l’on suit devenant un esquif se brisant sur les récifs. Cela produit un double mouvement du regard. Flux des images traversées en lecteur, déplacement latéralisé ; puis comme regardeur,vspectateur, un déplacement en profondeur. Une surface plate bien que profonde. Ou une surface profondémentvplate. Aussi par cette forme de scansion,vc’est un certain rythme du récit qui estvproduit, un tombé de l’image, son enterrement à chaque case renouvelé.

Bien entendu du texte aussi. Paroles éclatées, issues de multiples sources (au nombre de trois) dont la fixité — elles restent du début à la fin au nombre de trois, intervenant chacune à tour de rôle épisodiquement — des énonçants nous assigne. Leur immobilité nous fige : lecteur devenu spectateur.

1890 :

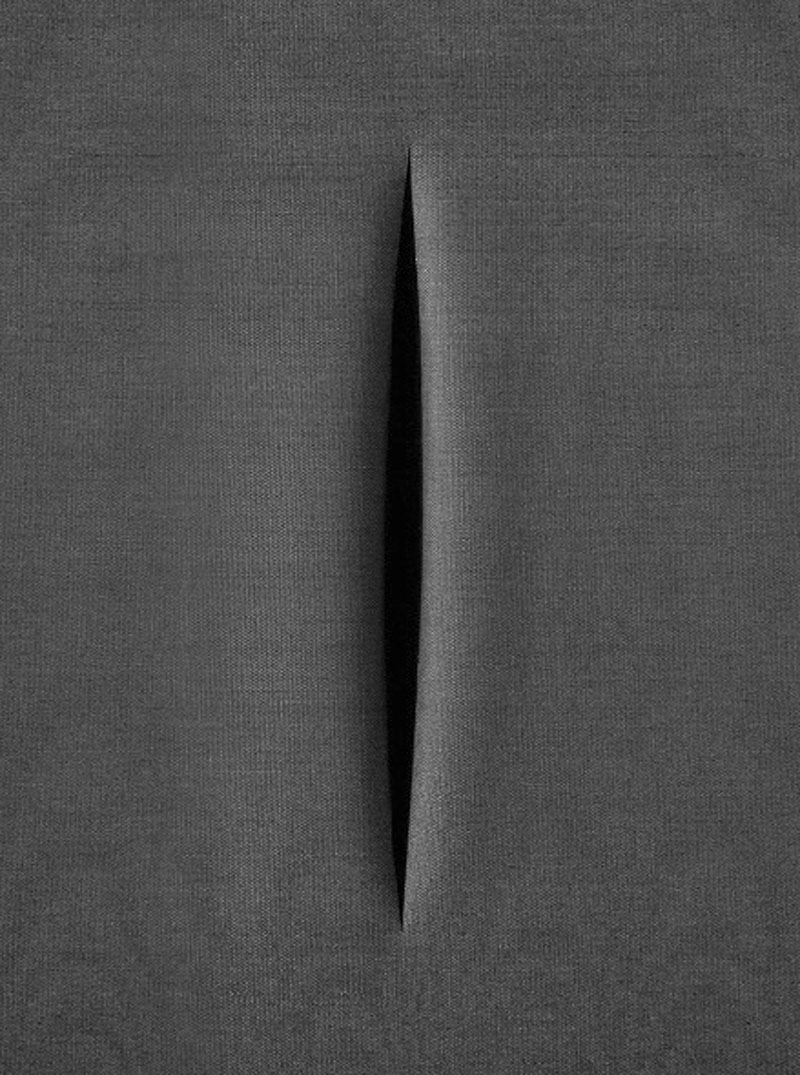

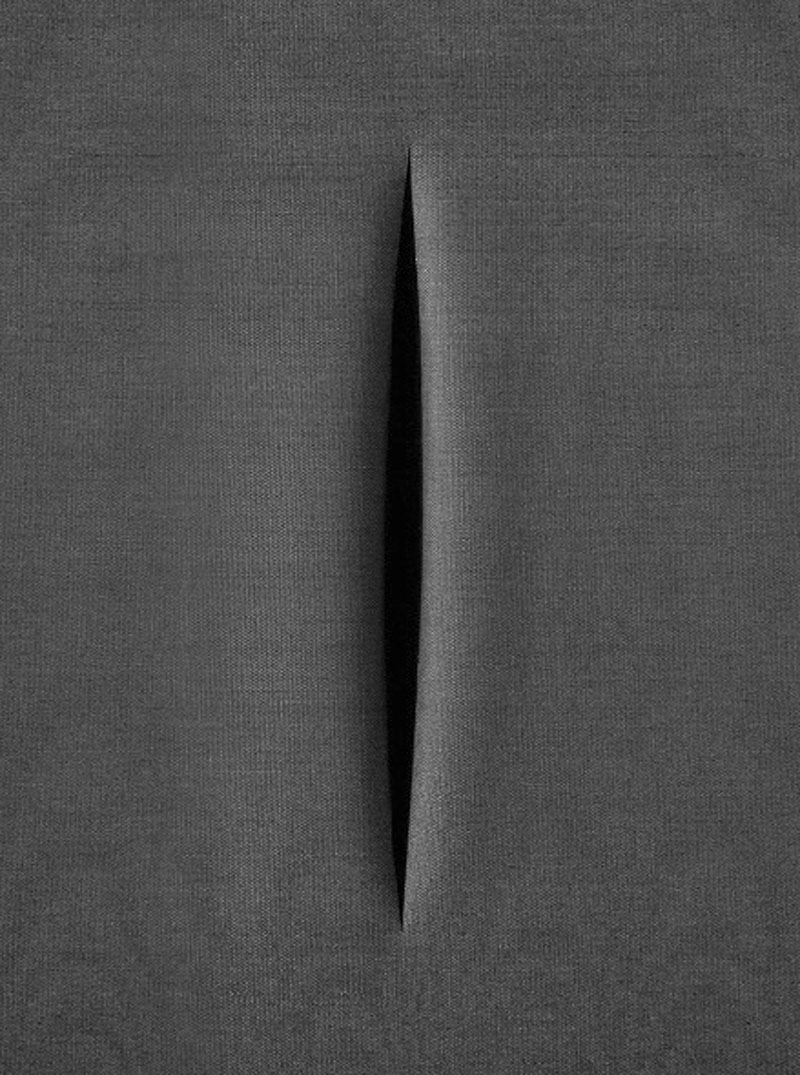

Il y a des surfaces qui sont de projection et en même temps de séparation : des écrans. Ainsi d’une transparence. Que l’on traverse du regard le sachant traversant. À la clarté du récit s’énonçant dans 1890, Ripoli compose avec toute une série de gestes dessinés venant rendre sensible cette notion écranique.

Question de rendu. Ici le dessin agit dans une manière noire, fumeuse, charbonneuse et dense. Ce qu’il permet de faire jouer, c’est une réduction de l’écart entre des documents d’origines techniques diverses — surtout la photographie — et le dessin en bande.

Ce faisant c’est à une intégration de ces espaces graphiques qu’il se livre, leur offrant l’opportunité d’être vus en tant que tels dans le récit sans que leur valeur documentaire ne les déplace. De matière documentaire à matériau graphique, l’espace est faible entre les deux mais permet de produire un récit que les indices, les preuves affleurant viennent ancrer dans une narration de l’ordre du véridique. Il y a la tentative de faire correspondre des degrés d’image différents par une mise à niveau de leur définition respective, c’est-à-dire un grain.

Mais toujours cela aussi surjoue le seuil, leur dissemblance première.

Ce sont par exemple des photographies pleine case qui, reprises tout de suite

après, re-dessinées, s’intègrent dans le flot narratif.

Ni cachées, ni déguisées elles sont véritablement

prises au piège du dessin, celui-ci venant combler les manques, les trous,

les jours se faisant entre. Ce sont aussi des affiches de spectacles qui simplement

rejouent, à une échelle moindre, leur rôle premier. Il n’y

aurait là qu’un certain art du collage ou du faire-semblant, du

trompe-l’œil si le dessin ne venait continuellement poursuivre cette

ouverture des superpositions graphiques. Une mise au plan qui alignerait dans

la profondeur de la case les zones seuils, les cadres, les ouvertures invitant

à s’y plonger ou s’y cogner. Cadrent les visages, les yeux

; s’envisagent toujours comme des traversées, des ruptures d’un

espace l’autre. C’est un doigt qui perce une toile de jute collée

sur la page pour y faire passer un œil. Ou encore un bras qui, passant

par la fenêtre fracasse le visage de celui qui regardait. Encore une carte

à jouer percée véritablement. Et aussi cette fumée

de cigare, un morceau de calque déchiré. Les fenêtres et

les fumées sont des espaces qui divisent les gestes graphiques de représentation.

Ils opacifient autant qu’ils clarifient. Il y a tout un jeu du passage

du regard au travers les espaces qui est représenté comme un geste.

Passer physiquement au travers de l’image. Les cases non plus délimitées

strictement sont des ouvertures — des tentures de rideaux tombant parfois

— que l’on pénètre.

Les écrans :

Sur la dernière page deux photos. Collées. En fait je les découvre en relisant le livre une seconde fois, les ayant vraiment oubliées dans un premier temps. Il m’a donc fallu y revenir pour les voir. Elles sont passives. Deux vues de la même rue à un moment différent bien que rapproché : on y voit une personne s’éloignant dans la rue tandis qu’une autre apparaît dans le champ de prise de vue de la seconde. Elles indicent un certain imaginaire du Japon.

Ce qu’elles font est difficile à dire. Elles ancrent ce livre, cette histoire, dans une certaine réalité puisque photographiable. Sans date il est impossible de dire si elles disent quelque chose de la catastrophe : une vie qui se poursuit inlassablement malgré tout, ou une vie d’avant que cela n’arrive. Elles posent problème en s’opposant très frontalement aux dessins, rejouant une opposition photographie/dessin, image/imagination. Elles ne déroulent comme seule mouvement du regard qu’une plongée perspectiviste, suivant cette femme en bleu, punctum.

Car après tout, cela s’est passé.

1890 :

On l’a vu, cela commence par une photographie. Ici elle est le ferment de l’imagination. Trouée, ouverte à tous les débordements, il faut en poursuivre l’exploration, l’augmenter. C’est parce qu’elle est toujours fautive et qu’elle laisse passer au travers elle le monde. Ici la faute c’est la photographie même, d’où sa destruction. Elle agit comme la preuve visuelle qui consolide la légende. Quand bien même celle-ci serait fausse.