Dessiner, 5) La confusion, la droiture

par L.L. de Mars

Septième creuset mythique

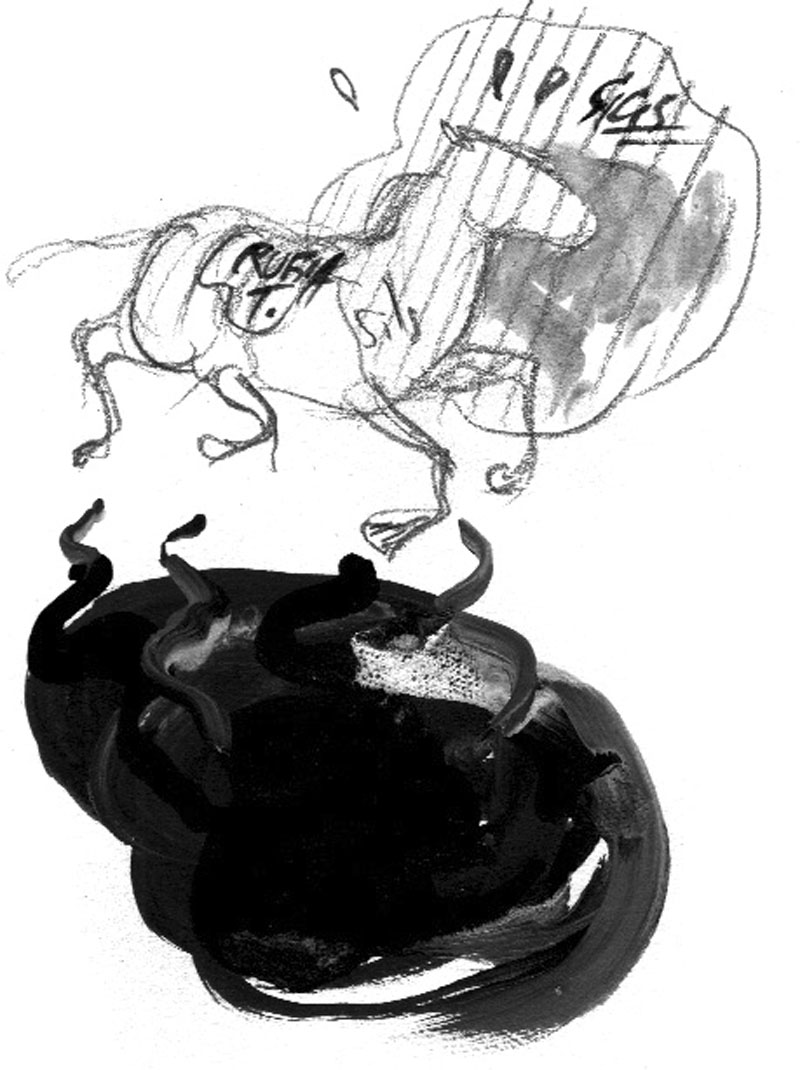

« Il y a dans ce tableau un chien fait d’une manière

singulière, car c’est le hasard qui l’a peint : Protogène

trouvait qu’il ne rendait pas bien la bave de ce chien haletant, du reste

satisfait, ce qui lui arrivait très rarement, des autres parties. Ce

qui lui déplaisait, c’était l’art, qu’il ne

pouvait pas diminuer et qui paraissait trop, l’effet s’éloignant

de la réalité : c’était de la peinture, ce n’était

pas de la bave. Il était inquiet, tourmenté ; car, dans la peinture

il voulait la vérité, et non les à-peu-près. Il

avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau, et rien

ne le contentait ; enfin, dépité contre l’art, qui se laissait

trop voir, il lança son éponge sur l’endroit déplaisant

du tableau : l’éponge replaça les couleurs dont elle était

chargée, de la façon qu’il souhaitait, et dans un tableau

le hasard reproduisit la nature.

À son exemple, Néaclès, dit-on, réussit

à rendre l’écume d’un cheval : il lança pareillement

son éponge, lorsqu‘il peignit un homme retenant un cheval qu’il

flatte. De la sorte, Protogène a enseigné même à

se servir du hasard. »

Pline, Histoire naturelle, livre XXXV

Nous croyons voir naître, dans un instant privilégié, la peinture dénuée de tout autre argument ; fortuitement, dans un mouvement sans retenue, contrepoint pictural à la genèse signifiante du dessin de Butades. Une fraction de seconde avant l’abdication. C’est un fantasme historique par lequel nous arrêtons un peu trop vite la main qui, quel que soit le geste de Protogène pour s’y effectuer, représente, a fortiori parce qu’il se meut, vit et agit dans l’anecdote et le système moral de Pline. Le mouvement de la colère dépose la couleur en marqueur d’une expressivité pure ― la tache qui obscurcissait le ciel d’Aristote ― et noue une relation inédite et paradoxale avec l’informe comme avec la vérité qu’il transporte : l’opérateur de vérité est ici la relation complexe entre l’abandon du dessin et le recours inattendu à une autre condition possible de la représentation, plus proche du corps théâtral de l’Enargeia que du prisme platonicien à travers lequel nous l’avons jusqu’ici observée et qui réduisait drastiquement la mimèsis.

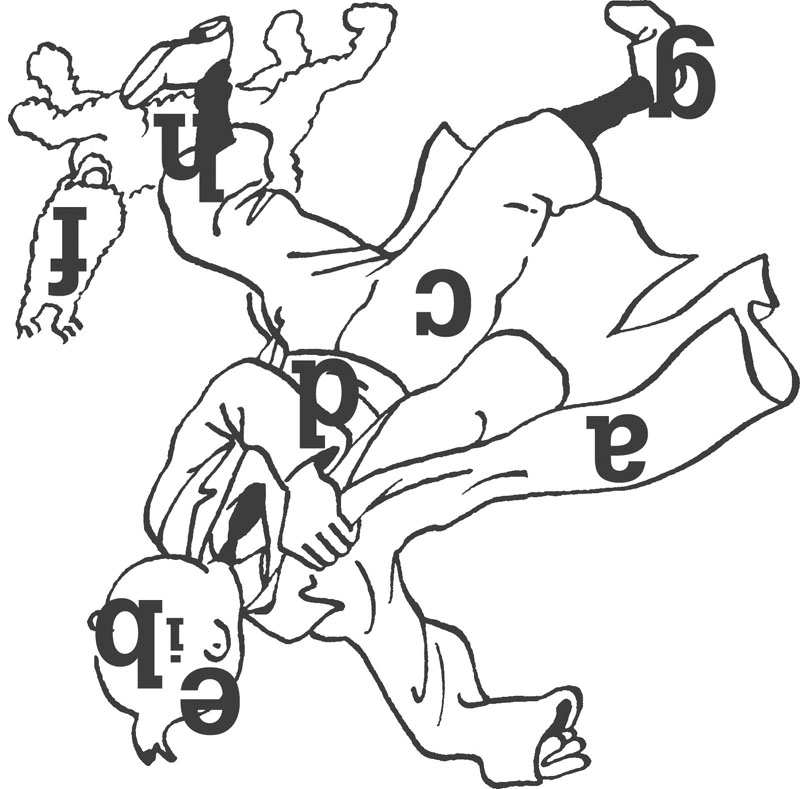

La tache, sans contour défini est indifférente à ses mouvements de surface et de bord pour durer en tant que tache ; elle ne gagne ni ne perd à la croissance ou l’érosion formelle. Elle éprouve, d’une certaine façon, la résistance du signifiant à la pure couleur. Mais, en fait, que signifie-t-elle, particulièrement dans cette anecdote ? Elle semble offrir le déplacement inattendu dans l’image d’une vérité possible en dehors de la circonscription, de la définition formelle, de l’évaluation du signe. Mais cette licence apparente est un piège qui vient aussitôt se refermer sur ce bref battement d’aile : le recours à la tache est invoqué par Pline/Protogène pour faire disparaître de la peinture l‘art ; c’est-à dire ― dans le sens qu’il a à cette époque ― pour chasser toute trace visible du labeur, de la main. Aujourd’hui que le mot a opéré son grand retournement conceptuel et moral, c’est censément parce qu’elle en garantit la nudité discernée, sans fard, que la tache porte l’art jusqu’à la perception, parmi ses propres effets. En d’autres termes, c’est par la visibilité explicite des moyens de sa production ― ce que nous appellerions désormais l’expression ― que ce geste, comme celui d’un peintre toscan du quattrocento projetant des gouttes de bruine à ses marmi pinti ou celui de Pollock laçant et excédant sa toile par le dripping, « trahit l’art », c’est-à-dire expose et affirme son champ empirique et ses moyens d’actualisation. Autant dire que si le mot art s’est moralement retourné comme un gant, la valeur expérimentale de la tache, elle, n’a pas bougé d’un iota expressif en vingt-cinq siècles : elle exprime la dissolution brutale, l’atomisation du dessin.

Il y a bien quelque chose qui se glisse entre la dénotation figurative et la connotation expressive de cette tache imaginaire (qui ne coule pas au-delà de son exemplarité, qui domestique ses mouvements internes de tache, qui ne tache pas) : un ordre déclaratif par lequel cette masse est associée à un concept – bave, écume – et pourrait se poursuivre dans d’autres œuvres si l’on s’attachait à ses conditions de production comme un problème matériel de peinture et non comme une nouvelle relation de la mimèsis portée aux limites du dessinable. Mais même les explosions de couleurs des marmi pinti faisaient des mondes, parfois habités (1) dont la licence signifiante avait des comptes à rendre à l’autre monde. Il est encore trop tôt, sans doute, pour que quelque chose de la tache comme solution picturale de vectorisation soit, tout simplement concevable, donc perceptible.

Se superposent en elle divers régimes d’indéfinition (de l’intention, de la technique, du mouvement, de la forme, du dessin) porteurs, on y compte bien, de divers régimes d’insignification : de la présence maximum de la peinture on attend la perte maximum de la raison comme effet. Cette espèce de cratylisme pictural fait espérer qu‘un mouvement déraisonné dans ses causes échappera à la raison dans ses conséquences. Mais si la tache perd les points de références habituels de la métamorphose (qu’elle représente métaphysiquement) à savoir les états entre lesquels elle se tend, elle est ressaisie par le sens en tant que principe de changement. C’est par cette effraction soudaine et circonscrite qu’elle garantit la stabilité de tout le système duquel elle porte la dérogation. C’est que peindre, précisément, c’est tout autre chose que dire, et c’est tout autre chose que reporter des significations. Tout ce qui est peint est repris dans la peinture comme établissement de son cadre conceptuel ― de l’histoire générale dans laquelle elle se trouve saisie (ce qui rend si complexe la question de l’archaïsme, la tension avec le passé étant une des modalités critiques et théoriques de la peinture) jusqu’aux plis minuscules de la réalisation temporelle du tableau pour en constituer le cadre d’interrogation. Ce qui l’étend, certes, mais également parfois, comme dans ce cas, le limite.

Nous espérions de Pline une esquisse théorique de la vectorisation qui travaille sous la peinture ― par quoi le mélange pictural est turbulence vectorielle ― mais nous ne rencontrons que l’autre manière d’escamoter ce qui dans la couleur dessine, ce qui dans le dessin peint, par le storytelling. C’est-à-dire par la morale. Vasari dans ses Vite, Diderot dans ses Salons ou Peeters dans ses conférences sur Toppfer, nous invitent à dénicher dans la petite histoire une vérité exemplaire sur la grande ; vérité oublieuse, en cours de route, de l’image comme image. La vérité de Pline porte sur l’histoire qui fait le tableau. La cause narrative de cette violence faite à l’art est à la fois porteuse de la vérité de l’expérience et garante de la morale que nous sommes invités à en tirer. Elle fait reposer sur la tache une valeur purement testimoniale : vérité toute extérieure, historique, non pas comme fait de peinture mais comme marqueur de son abandon. C’est même ce caractère informe qui assure l’absence de bruit parasite dans ce bruit pur ; aucune apparition, aucun signe, aucune signification en plus ne viendra encombrer la belle histoire que Pline raconte deux fois (car pour que le récit soit histoire de l’art et non biographie pure et simple, il faut qu’il soit au moins deux fois) ; Alberti pressentira visiblement les limites de l’approche biographisante : « Parce que nous, contrairement à Pline, ne racontons pas des histoires, mais tentons de construire un art de la peinture duquel, à ce jour, que je sache, pas une ligne n’a été écrite. » (2)

Il s’écarte de Pline dont la méthode est sans effet, selon lui, sur la théorie : il ne voit dans l’auteur de l’Histoire naturelle qu’un storyteller soumis aux règles de l’édification. Ainsi de Smolderen devant Hogart, de tel autre devant Outcault ou Villard de Honnecourt. Storytellers sans travail dans la théorie, fondamentalement transitoires ; un mode descriptif conjoncturel (conditions sociales, agencement des corps) sans problématisation du dessin censure pour nous l’espace théorique. Mais si Alberti allège un instant la théorie de l’art de ses anecdotes, c’est pour tenir le dessin, plus fermement encore, dans la raison et y assujettir ses fins (la circonscrizione reconduit à sa manière les limites naturelles des corps aristotéliciens) : l’impossible théorique auquel accule le cadre de la mimèsis quand deux axes distinguent l’arpentage du dessin et celui de la couleur serait d’en sortir, d’une manière ou d’une autre, au moins le temps qu’il faut pour voir comment et où elle se manifesterait loin de la forme, loin de ses cadres de références, établis qu’ils sont en modèle naturel. Cette impossibilité oblige à penser l’informe également dans ces cadres, à lui trouver un régime comparatif, analogique, pris à son tour dans celui de la mimèsis qui replie la totalité de l’art sur ses enjeux. Pline trouve dans le chemin qui conduit de la représentation formelle à l’expressivité corporelle de quoi établir un modèle moral : la couleur pure, c’est l’endroit de rage insignifiante, justifiable seulement par une homothétie exceptionnelle à son modèle.

RESSEMBLER

Restituer le cadre par lequel est redéfinie la nature quand

on évoque tel moment historique de la théorie, la série

paysageante qui la constitue en artefacts intellectuels, ça ne suffit

pas pour saisir ce qui tient la couleur à son socle moral, ce qui en

fait un accident de l’image, a fortiori parce que toutes les conditions

de rapprochement d’un monde sont formulées dans le vocabulaire

théorique et moral de sa perte : il ne s’agit même pas de

dénouer ― et ce serait déjà un problème ―

ce qui est mimétique, de quoi telle image est mimétique, ce qui

en elle est mimétique, mais aussi par quoi, par quels caractères

choisis d’un modèle intellectuel plaqué sur son modèle

ontique, telle image est mimétique. De quoi et par quoi. Par quels traits

spéculatifs, vers quels points constitutifs. Comment fut construit, à

tel moment de telle société, le regard.

Aristote, en revenant au sens originel — théâtral — de la mimèsis d’action, lève la sanction platonicienne qui la rabat depuis le domaine de la représentation sur celui de l’imitation et l’entraîne dans la légalité des formes sensibles, jugées au nom des formes intelligibles. Mais en la réinscrivant dans l’espace poétique et corporel, il redistribue néanmoins les rôles — profondément séparateurs — du dessin et de la couleur, leur assignant des fonctions régulières dans le régime des images peintes : la mimèsis d’action doit être entendue comme représentation de l’histoire (muthos), dont l’enjeu de vérité dépasse de loin les caractères, qui n’en sont que les éclaireurs ; réordonnée dans le champ pictural par comparaisons – dessin / histoire, couleurs / caractères – cette hiérarchie est formée dans La poétique. C’est là qu’il établit le parallèle dont on a déjà pu mesurer les conséquences fâcheuses : « En effet, c’est à peu près comme en peinture : si un peintre appliquait au hasard les plus belles matières, le résultat n’aurait pas le même charme qu’une image dessinée en noir et blanc ».

Pourtant, par la redéfinition d’espaces distincts de la mimèsis, Aristote ouvre la voie à une psychologisation possible pour la peinture et, par métonymie, la couleur : c’est le portrait. Il induit d’une autre façon la question de la ressemblance, il établit un processus noétique qui passe par le regard et redéfinit les liens à l’histoire et en elle, comme une condition de réalisation exégétique de celle-ci au moins autant que comme élément conditionnel à sa création : « En effet, si l’on aime à voir des images, c’est qu’en les regardant on apprend à connaître et on conclut ce qu’est chaque chose comme lorsqu’on dit : celui-là, c’est lui. »

LA COULEUR SEULE

Porter une attention à l’histoire de la mimèsis telle qu’elle est prise dans la représentation (dont la sortie n’est guère qu’ornementale jusqu’au XIXe siècle et sans doute difficilement pensable par Pline ou Vasari) n’implique pas pour autant que le cadre pratique de l‘art fut tout entier borné par ses fins théoriques, qu’il ne disposait pas encore d’un champ de pensée propre, et moins encore que les moyens plastiques n’aient pu s’exclure de ce cadre de références. De fait on croise théoriquement, parfois, la couleur pure : dans La couleur éloquente, J. Lichtenstein relève une déclaration étonnante de Descartes : dans une interrogation qu’il porte moins sur la nature des images que sur la relation faussement évidente entre mimèsis et vérité – elle porte en fait sur cette inévidence même – il compare image mentale (notamment image de rêve) et images de peinture (notamment peinture de rêverie). En d‘autres termes, il cherche ce qui, dans la production des images, noue les rapports complexes de l’invention imaginaire à ses référents empiriques. Quel plus petit dénominateur commun du monde des choses et de l’image doit-il être conservé pour que subsiste une intelligibilité ? Pour que résiste une force attractive ? Pour que tienne, en fait, l’image ? Jusqu’où peut-on émietter le socle qui tient l’image à sa cause descriptive avant de plonger dans le vide d’un monde déréféré ? Il se livre alors à une étrange opération : il retourne la tradition platonicienne de la vérité formelle en supposant que si tout s’effondre des contours représentatifs, si le peintre abandonne toute référence formelle à la représentation des choses du monde, il n’en restera pas moins la vérité de la couleur, seule plantée dans le monde des images, dernier lien ténu de la vérité autotélique dans la construction des images peintes. Pour éclairer cette hypothèse inattendue, il arrache la fantaisie du peintre à l‘hypothèse de simples combinatoires, partant du principe que rien ne peut – du moins en concept – la brimer, et conclut qu’il restera tout de même un rapport de vérité, un lien puissant de toute production artificielle d’images au monde, tant que persistent les couleurs : elles ne sont pas entraînées dans la chute des formes car elles n’ont pas d’autre référent mimétique qu’elles-mêmes. Descartes imagine donc la couleur tenant comme pure affirmation, liant le monde des choses et la production des images.

La couleur couple le comportement physico-chimique des corps à

une expérience sensible, mais l’erreur est de subordonner complètement

la seconde au premier ou de la résumer à un problème optique

à travers lequel elle se réalise. C’est à ce laçage

savant que l’intuition cartésienne tente de rendre justice, intuition

dont on peut voir une prémisse dans les Météorologiques

d’Aristote (traquons le point de capillarité des théories

dans l’histoire scientifique, pour en chasser, en quelque sorte, les fantômes)

:

« § 10. Il faut d’abord bien savoir que le rayon lumineux, qui est réfracté par l’eau, l’est également par l’air, et par tous les objets qui ont une surface polie. C’est ce que prouvent les démonstrations que nous avons établies en parlant de la vue, et les phénomènes des miroirs, dont quelques-uns reproduisent aussi les formes des objets, tandis que d’autres n’en reproduisent que les couleurs.

§ 11. Ces miroirs sont ceux qui sont tout petits, et qui n’offrent

aucune dimension sensible. Dans ces miroirs en effet il est impossible que la

forme paraisse ; car elle paraîtrait avec une dimension quelconque, puisque

toute forme en même temps qu’elle est forme a aussi une dimension

; mais comme alors il faut nécessairement que quelque chose paraisse,

et que la forme ne peut pas paraître, reste la couleur seule qui peut

se montrer. »

Aristote, par un souci étrangement — étrangement parce qu’il n’y a rien qu’il soit moins — pythagoricien, établit que la couleur, du fait qu’elle soit sans mesure, survivra à la mesure quand la forme aura disparue. Le texte approche les limites théoriques de la séparation entre dessin et couleur et les résout de façon étonnante en revenant sur la notion cruciale – cruciale parce qu’elle renvoie au cadre empirique et personnel de la computabilité – de la divisibilité ; la division (c’est le terme d’Aristote, la dimension est du traducteur) vient à bout de la raison parce qu’elle interrompt le continu d’une possible expérience sensible. Gouttelettes de pluie, brouillard en suspension, rosée, atomisation du tracé dont la métaphysique est soluble dans la physique. La couleur peut voir s’effondrer toute figure perceptible sans que soit ruinée sa présence, présence assez intramondaine pour qu’elle n’y perde pas ses propriétés physiques, notamment sa spécularité. J’ajoute que l’effectuation de la couleur en tant que vectorisation suppose celle du spectateur, incarnation compossible à une manifestation plastique (nous ne pouvons pas délier théoriquement la couleur de l’expérience du monde, de la matière, de l’organisation des images jusque dans leur interprétation, qui constituent ensemble un même problème) ; on est enclin à penser qu’Aristote poursuit le travail entamé dans De la sensation ou De l’âme ; mais il y apporte ce souci quantitatif inattendu pour le commensurable, déterminant l’ordre des saveurs, des couleurs, organisant le monde des sensations : il cherche la mesure comme accord entre l’expérience du sens, la sensation elle-même et l’objet perçu, un régime harmonique entre le fait de sentir et le fonctionnement physique de la matière. Ce régime alors escamoté, poussé à son seuil, la couleur peut apparaître comme expérience sensible elle-même sans mesure. Si nous étendons nous-mêmes la générosité avec laquelle les philosophes antiques liaient la métaphysique, l’optique et la vision à toute l’empiricité de la couleur, subjective, psychologique et sociale, nous commencerons peut-être à en penser quelque chose.

POÏKILON

« Je pensais parfois à l’informe. Il y a des choses, des taches, des masses, des contours, des volumes, qui n’ont, en quelque sorte, qu’une existence de fait : elles ne sont que perçues par nous, et non sues ; nous ne pouvons les réduire à une loi unique, déduire leur tout de l’analyse d’une de leurs parties, les reconstruire par des opérations raisonnées. Nous pouvons les modifier très librement. Elles n’ont guère d’autre propriété que d’occuper une région de l’espace... Dire que ce sont des choses informes, c’est dire, non qu’elles n’ont point de forme, mais que leur formes ne trouvent en nous rien qui permet de les remplacer par un acte de tracement ou de reconnaissance nets. Et, en effet, les formes informes ne laissent d’autre souvenir que celui d’une possibilité... »

Paul Valery

Les formes informes de Valery répondent aux enclos formels devenus trop étriqués d’Aristote et infèrent des séries de formes qui déjouent les caractères d’utilité immédiate, les agencements fonctionnels, les registres anticipés, pour lesquelles ne se pensent ni unités, ni mortier notionnel, ni cartographie. Qu’elles soient non sues, c’est-à-dire proprement inconnaissables, laisse toutefois pointer une angoisse morale par la brèche qu’elles ouvrent dans le descriptible et la motivation des images. La couleur, selon cette définition, échappe à la forme pour devenir la question même de toute forme jusqu’à sa dissolution.

Le statut de la couleur pure que rien ne contient plus (ce qui contient étant ce qui est perceptible, selon Aristote), nous invite à penser l’informe également comme fluctuation : c’est le poïkilon, socle inquiétant de l’appareil moral dans lequel est pris l’histoire de la couleur.

Il fascine Jacky Pigeaud : « Ce mot grec qui désigne l’indéfini des lumières et des couleurs. Le poïkilon dont on ne se rassasie jamais… l’éblouissement. Qui dira le bonheur de ce miroitement ? Les Ménades, dans les Bacchantes d’Euripide, déploient les merveilles du dieu, chanteuses splendides. Tout scintille et tout bruit, tout brille. C’est le poïkilon, la bigarrure, le chatoiement infini. La lumière éclatée sur la mer, par exemple. Elle se diffuse en couleurs variées. La mer poïkilletaï ...» Cette variation continue touche moins les écarts de croissance ou d’intensité qu’elle n’emporte les couleurs dans leur cours modal. Elle réveille les angoisses du sens devant le poème et ses indéterminations. Par opposition, le dessin représente un idéal de pureté (sans mélange, loin du trouble diffus du poïkilon) et de fixité (opposé à l’organicité de la couleur). Monosémie. Clarté. Capture. Contre l’ambiguïté, l’indéfini de la couleur, source d’embarras métaphysique.

Alors, on va l’empâter, on va engluer la lumière

dans la matière : par un mouvement conjuratoire, le vocabulaire technique

est surabondant quand le travail de la couleur est rabattu dans le domaine de

la matière, ce qui est bien surprenant en regard de la pusillanimité

de son vocabulaire ontologique.

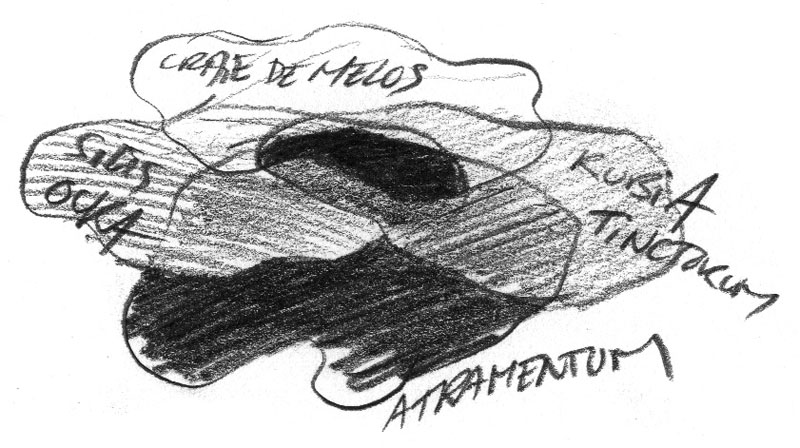

Lorsque Telesio, dans son De coloribus libellus se préoccupe d’écrire au XVIe siècle un traité des couleurs latines, il se présente lui-même en philologue : son examen des couleurs passe par le crible serré et opiniâtre de leur vocabulaire technique latin. Ce sont des séries têtues de précisions lexicales par lesquelles il ne cache pas son désir de saisir une réalité sociale et historique dont il suppose qu’elle détermine une métaphysique. Il attend de son étude qu’elle lui révèle le Tibre jaune de Virgile. Par l’aplatissement du mot couleur dans l’expérience perceptive sous son double dans le champ matériel des pigments, des pâtes, des mélanges, de la palette, on suit un monstre fugace qui entraîne la couleur loin de toute possibilité de capture théorique, du moins assez loin pour conduire à l’impuissance des vocabulaires habituels de la description.

Si le poïkilon est un espace d’irrégularité, c’est aussi que son chatoiement habille l’impureté radicale du bariolage : le mélange est, selon Plutarque, le lieu de la corruption, l’agent du pourrissement, de la confusion car il ne permet pas de traquer l’Être de la couleur.

Pincez quelques cordes ensemble et voilà l’harmonie détruite, proposez une trop grande variété de plats à vos hôtes et voilà que pèsera sur vous le soupçon de les empoisonner : « Les substances chargées de corps hétérogènes s’altèrent plus facilement que celles qui sont simples et sans mélange. Les parties étrangères qui s’y trouvent mêlées sont dans un état de combat qui y produit

un changement. Or, la corruption est une espèce de changement

; aussi les peintres donnent-ils au mélange des couleurs le nom de corruption

; et Homère, en parlant de la teinture, emploie le mot corrompre »

(3).

« Livre à chacun de nos amis un aspect différent de toi-même » ...

Poïkilos, épithète ordinaire du renard, territoire trouble aux bornes flottantes dans lequel tout le visible vient s’indéfinir. La couleur est une source de désagréments théoriques qui vient faire buter les analystes formés à la Raison. Voilà qui suffit à jeter sur elle le discrédit en tant que source de dématérialisation, trucage par lequel une difficulté du travail philosophique se change en un problème substantiel irréductible.

La superposition platonicienne qui conjoint métaphysiquement périmètre de réalité et contour d’intelligibilité a contaminé sans retour la perception problématique des dessins et couleurs : ils sont condamnés à en bredouiller les catégories, à s’y soumettre et être auscultés en leur nom. Pour la préserver de l’indéterminé, de l’impensable – qui aurait pu, pourtant, s’établir en fonderie des devenirs spéculatifs – l’image en est écartée dans un glissement de paradigme : Platon la définit hors de son plan, la juge au nom de la vérité qui, pourtant, n’est pas son problème. Il l’expose dans le champ de la connaissance pour mieux la dégrader ; fragile, elle s’effondre sans peine dans une arène où elle est désarmée. C’est que, implicitement, est visé son véritable plan d’efficacité pour le désavouer lui-même en tant que plan : celui du plaisir. Liquidant la couleur au nom de la vérité, Platon la traite en fard métaphysique, c’est-à-dire comme une malveillance philosophique et une fourberie morale. Courtisane, poison pour l’esprit, la couleur est coupée de son mode de production comme de l’ampleur de sa fabrique sensible.

Pourtant, oui, la couleur est bien tout le visible (Aristote) ; pour le peintre comme pour l’amateur d’art, elle est également tout le pensable. Changeante, impermanente, la couleur est à la fois propriété et configuration des masses. C’est elle qui figure, elle qui produit un plan de consistance propre autant qu’elle confère une place à l’image dans le monde ; elle qui établit le mode de sa reconnaissance comme celui de la production spéculative d’un rapport au monde des choses ; elle qui se constitue dans le jeu dialectique de son domaine plastique avec les propriétés physiques qui la détachent de la matière ; par elle que se colorent mutuellement les deux pôles de toute mimèsis. Parée des vertus positives du chatoiement, ou condamnée au nom du mélange et de la corruption, sa nature labile exige que nous soumettions la couleur aux mêmes catégories d’interrogation dans le cadre de l’expérience perceptive du monde et dans celui des images produites si nous voulons comprendre l’image dans un problème continu. Continu, tel que ce nouage anthropologique de l’expérience fut envisagé pendant si longtemps, comme problème.

LA COULEUR LOCALE

Il y a autant d’absurde variété nominale de la couleur quand elle est pigment qu’il y a de vertige à perdre son nom dès lors qu’elle est perçue. La folle exactitude de ce bavardage technique de la couleur n’a pas d’autre but que de compenser l’impuissance terrible à la localiser, tant dans le champ perceptif que dans le régime de la communication.

Du point de vue physique, l’absence de localité de la couleur frappa assez fort l’imagination antique pour que Lucrèce se pose la question de son irréductibilité, de son inexistence à l’état élémentaire. Parmi les plus belles pages de De natura rerum, on trouve les descriptions de la mer d’atomes et de leur agencement infini, qui frappés par la lumière, sont pris dans le chatoiement continu qui produit le chant modal des couleurs glissantes et changeantes. Ce qui jamais, pourtant, ne freina la conception et l’usage d’une couleur locale, ni d’en soutenir les vertus.

Huitième creuset mythique

« Ce qui fait du dessin la raison supérieure du peintre, c’est que c’est la seule chose qui le distingue du broyeur de couleur »

Vasari

Cette déclaration de Vasari fait de mélanger l’impensé de peindre (et du mouvement l’impensé d’une organisation de l’espace). Elle repose sur une idée locative de la peinture, attributive, pure : trouver puis retrouver la couleur de la chose. Rejouer le théâtre de la chose dans la pensée monadique de la couleur. C’est à l’indéterminé de l’expérience comme à la confusion du mélange qu’est donnée cette réponse molle, qui fait du jeu des valeurs une composante hétérogène à la couleur — plaquage des propriétés du dessin — et des nuances une parodie du discours comme collection de signes.

On a eu longtemps à cœur, devant les multiples naissances du monochrome (objet de plaisanterie éditorial favori du XIXe siècle de Nadar, Allais ou Töppfer ou encore construction parmi les plus polysémiques du XXe) de les considérer comme des problèmes théoriques, conceptuels, des donnés du discours saisissant la peinture. C’est refuser de tenir le monochrome pour ce qu’il est vraiment, un problème pictural, parfaite illustration de ce continu du problème entre perception et description. C’est de la même façon que l’idée d’une couleur locative fait le spectre de solutions extra picturales, du regard porté sur la peinture médiévale aux arguties contemporaines sur la justification locale de la couleur en bande dessinée. S’introduit ici une morale de la nuance comme production de la différence, équilibre improbable entre l’apparition de cet art (de cette main) que voulait congédier Protogène, et le gouvernement qu’on dit constant du dessin. Affirmation réalisante entre toutes... L’existence d’une couleur purement locative reste largement à prouver ; à son homéostasie propre répondrait l’agencement des zones entre elles, intuitivement et naïvement perçues comme signes d’organisation de l’espace dans lequel elles cohabiteraient sans l’agencer lui-même : c’est de l’arbitrage du dessin seul qu’elles répondraient, rejouant la fonction aristotélicienne du caractère. Pourtant, l’expérience de la couleur est consubstantielle à son cadre d’apparition, elle n’en découle pas : la couleur ne tient seule, celle d’Aristote comme celle de Descartes, que dans le langage.

Parfaitement conscient de la porosité du monochrome dit aux nuances dans la perception, un auteur comme Bertoyas ne se contente pas de convoquer les à-plats connotatifs des vieux comics bon marché, il les pique des matiérations qui en attestent la connotation et effectuent cette verticalité ouvrageant toute couleur en déplaçant simplement le plan de consistance. La relayer intactement est une illusion qui repose sur l’idée qu’une couleur substantielle existe sans accident. Traces du pinceau, ombres du jardin sur le livre, matin de novembre par le vitrail, lumière du musée, fibre du tricot, distance, stimmung, humidité, infinie chaîne des conditions de l’expérience qu’on chasse par tous les moyens dans la catégorie fluviale de l’accident. Que reste-t-il de l’expérience de la couleur après ces grands ménages aveugles ?

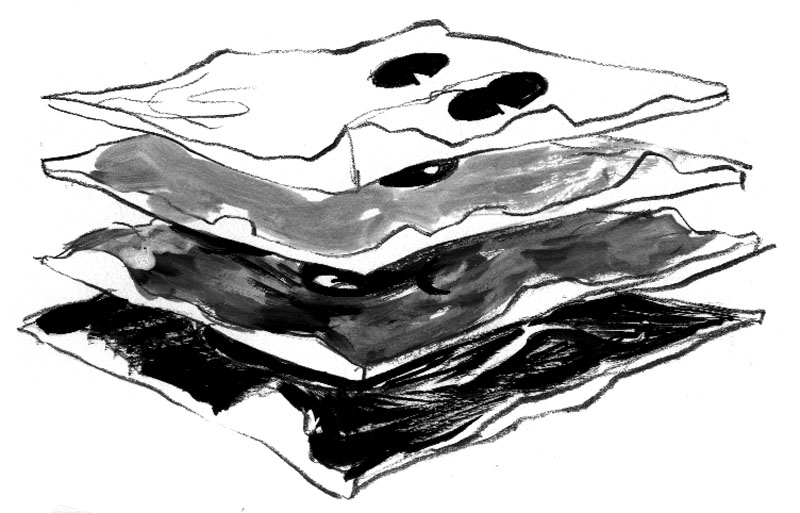

Ce qui ment la nuance (le monochrome lui-même n’est monochrome que dans le langage, la peinture y peint, il n’y a pas plus ou moins couleur dès lors qu’il y a couleur) ment aussi le paradigme : non seulement les nuances établissent des relations entre elles qui les changent (ce qui est autant un problème de perception que de description), mais la nature de ces relations peut également changer : Pastoureau avance l’hypothèse d’assonances par saturation et non par teinte dans la peinture médiévale. Ceci, dans l’expérience de la couleur, assemble plus intimement un rouge et un bleu saturé qu’un rouge pâle et un rouge flamboyant : « Là où dans toute débauche de couleurs vives nous voyons indistinctement du bariolé, c’est-à-dire, en termes de valeur, du péjoratif, l’homme du Moyen Âge introduit une nette distinction entre les couleurs juxtaposées et les couleurs superposées. Pour lui, seules les premières peuvent être désagréables à l’œil, relever de la notion de bariolé et renvoyer à des valeurs péjoratives. Au contraire, plusieurs couleurs superposées, c’est-à-dire situées sur des plans différents, constituent un système harmonieux et valorisant. Le regard médiéval fonctionne par plans et découpe son champ de vision en épaisseur, comme du feuilleté. Pour ce regard, un individu qui porte une chemise blanche, une cotte verte, un surcot rouge et un manteau bleu n’est pas revêtu d’un vêtement polychrome. Pour qu’il y ait polychromie vestimentaire ― ce qui serait dévalorisant ― il faudrait que les couleurs se situent sur le même plan, comme par exemple sur une robe à damiers jaunes, verts et rouges, telles qu’en portent parfois dans les miniatures les fous, les jongleurs et les prostituées, trois catégories de réprouvés. »

Ce qui déplace ici la question du bariolage déplace implicitement partout ailleurs celle de la location comme perception et comme ordre. D’une manière générale, penser la couleur comme locative n’est pas un exercice d’observation neutre : c’est une soustraction théorique qui empêche de penser la tapisserie de Bayeux ou les bichromies de Stuart Carvalhais comme machines de couleur, qui fait imaginer qu’il y a un plus ou moins peint par lequel peindre se mesure dans la masse, et, au final, qui empêche de regarder là où quelque chose se passe.

Ce qui est faux dans le monde des choses dont le tricot polychromatique

constitue le bain de lumière solaire, est faux dans le monde de l’image

ou tout se produit ensemble, sans opération hiérarchique, c’est-à-dire

sans qu’aucune masse ne lie une naturalité (évidence causale),

une antériorité (évidence logique), une fixité (évidence

perceptive) à la peinture. L’ombre est ce qui vient avec la couleur

; la lumière également ; il n’y a pas plus d’étalon

chromatique sur la surface peinte (pas de localité) qu’il n’y

a de zéro rhétorique dans le discours. Mais surtout : la peinture

vient avec la peinture dans sa totalité.

Le paradigme vasarien qui oppose peinture et teinture donne à

la couleur la valeur d’un après du dessin, ceci bien au-delà

de la technique : c’est une postériorité métaphysique

puisée dans la métaphore platonicienne du maquillage par laquelle

il disqualifie la couleur. La figure à plat suppose, elle, une fonctionnalité

attributive à la couleur qui, rapprochant illusoirement de l’idée,

écarte des formes toute historicité matérielle et ses conséquences

fâcheuses : la location vient déjouer l’espace vide de pensée

par l’espace plein des attributs, c’est-à-dire la relation

entre écriture et présence.

Durant les périodes où elle est condamnée pour toutes sortes de raisons morales, l’imitation est tenue à l’écart par le procès des moyens plastiques et par leur régulation fonctionnelle : fonction liturgique, fonction symbolique. D’une certaine manière : assujettissement au code. La pensée locative tient du code. Ancrage dans le diagramme. Dire qu’il y a retour au code, c’est dire que bleu est, qu’il se donne pour bleu dans une universalité anecdotisant toute opération créatrice, tout changement. C’est cela, la création désagrégée dans le code.

Prises dans la gaine des illusionnismes minimaux nécessaires à la peinture du haut Moyen Âge, exclues des mondes liés par le fond des espaces de la perspective, les couleurs se tiendront conformément au retrait de la matière,

assagies et réparties par le codage. Pour qui se demanderait ce que signifie l’étrange expression « sage comme une image », on peut répondre que cet assagissement passe par le traitement radical du problème de la couleur dans son abolition comme changement.

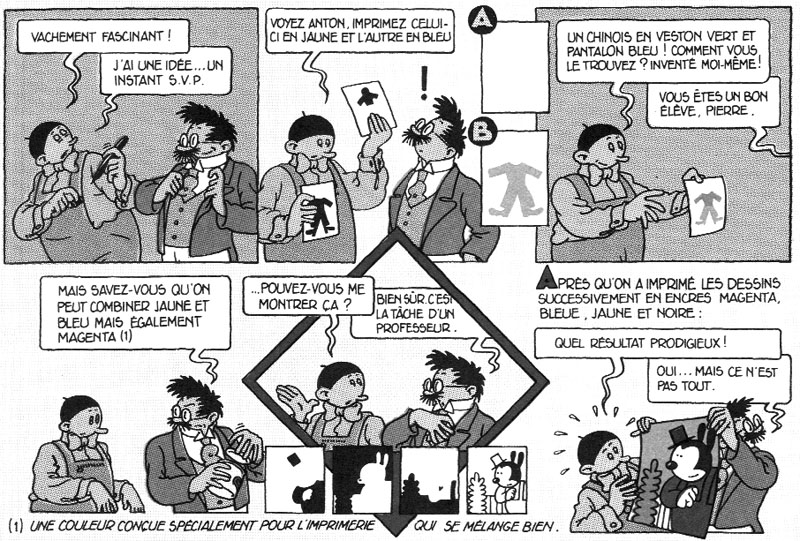

La location fait du dessin la digue d’éventuels débordements de la couleur ; elle s’y contient par le trait comme le sont, par les filets rehaussés de métal qui les ourlent, les cuvettes colorées des émaux du Limousin. Mais poser une couleur oblige au geste technique de poser une couleur, toujours et dans tous les régimes imaginables de l’image, même carolingienne. Cette application à une durée, un dispositif, un mode préparatoire, des désirs, des anticipations, que leur articulation met en contradiction avec le mot d’ordre qui prétend réguler les singularités. C’est-à-dire qu’il faut voir contre soi-même si l’on traite ainsi la couleur comme une teinture, par exemple, qu’il faut dépicturaliser sa peinture, se rendre aveugle techniquement. Cette comparaison entre peinture et teinture n’est pas forcée par Vasari : elle est au cœur des condamnations historiques de la couleur, champ de bataille jonché de corps théoriques et de régimes moraux. L’étrange permanence de cette conception locative de la couleur dans la bande dessinée trouvera un argument technique et économique pour faire de l’aplat l’idéal de sa mise en couleur : les questions techniques régulent toutes les autres parce que la technique est la seule réponse métaphysique du XXe siècle. Mais ce fragile argumentaire empiriste habille une lourde et archaïque ossature morale qui en guide tous les mouvements ; la séparation historique du traitement du noir dans l’édition de nos bandes est une conséquence d’un choix moral – celui d’avancer le dessin – et non la condition objective d’un choix technique. Les orientations techniques répondent aux modélisations conceptuelles et morales qui guident toute invention.

dans Pré Carré n°11, deuxième partie de notre morale de la couleur : L’instant, la place