L’exploitation de l'histoire

par Alexandra Achard

Nous ne pouvons imaginer rien d’autre que ce que nous avons déjà, (…) notre désir ne peut être qu’à la dimension de notre connaissance.

H. Laborit, Eloge de la fuite, Gallimard, 1982

L’invention de l’abstraction dans l’Art contemporain (1), aux dépens de l’image, a créé l’illusion que n’importe qui peut être capable d’en faire. La Bande dessinée, paradoxalement, tout en restant imagière, a joué aussi avec la banalisation d’un certain métier. La promotion des facilités de l’effet technique a entrainé la démocratisation sociologique du statut de l’artiste et a relativisé son savoir-faire, ouvrant des possibilités infinies quant aux moyens de « faire de l’art ». Hors du jugement axiologique, le métier de dessinateur appelait un savoir faire précis quant à la maîtrise du dessin de l’image, et le métier de scénariste reposait sur la capacité du récit, il est aujourd’hui d’une certaine façon possible de s’en passer. Un ensemble d’attitudes qui participe non de la mort de la production mais bien au contraire de son enrichissement. Pourtant cette banalisation n’est pas aussi effective. Elle est indifférente aux auteurs qui ne se démarquent que par la différenciation stylistique. Il s’agit ici de l’éternel renouvellement superficiel du traitement plastique des traditionnels personnages comme Mickey, Lucky Luke ou encore Blake et Mortimer, qui survivent sous le trait de différents auteurs, toujours dans l’optique de les mettre au goût du jour. Des auteurs identifiables qui ne font que reprendre une charte dessinée, et dessinent de façon illusoirement différente sans diverger du modèle. Quand la banalité est assumée, elle autorise à faire « de toutes les manières » mais cette pratique peut réintroduire involontairement la distinction de l’artiste, puisque l’originalité finit par le distinguer des autres producteurs. L’exploitation de l’Histoire est une façon volontaire de s’y opposer : elle est réintroduite dans l’œuvre et devient à la limite matière de l’œuvre elle-même. Par les mécanismes d’une appropriation d’éléments historiquement identifiés et de pratiques sociologiquement attribuées, l’Histoire n’est plus seulement le sujet d’une mise en image mais devient part de l’objet produit. Elle est rupture par la pratique d’un savoir-faire singulier, jeu de reliques authentiques ou même fausses, et enfin elle pourra devenir contrainte unique ou finalité de la production dessinée quand elle sera limitée aux coordonnées historiques, quasiment réifiées dans certaines productions : le temps, le lieu ou l’environnement.

1 – La Rupture

Si tant est que nous puissions connaître la pratique classique d’un auteur de bande dessinée, comme le déclin de l’image a permis les traitements techniques allant jusqu’à la tache, toute tentative de faire par une action précise de dessiner marque une volonté de contrer cette banalité ambiante par le retour d’une identité propre. Ainsi s’il est évident qu’une majeure partie des bandes résulte du coup de crayon, pour certaines une attention particulière est portée à la technique choisie. Toutes les expérimentations apparentées au dessin — du crayon au lavis en passant par la sanguine, mais aussi des techniques liées au dessin par la gravure — se retrouveront à nouveau utilisées pour faire de la bande dessinée, même les techniques propres aux peintres et toutes autres qui peuvent leur être assimilées. L’on peut trouver des auteurs qui, dans une tradition classique et aca-démique de l’enseignement des Beaux-Arts, étudient les maîtres. Y. Chaland ironise : « J’ai appris le dessin comme on ne l’apprend plus aujourd’hui. Avec humilité, dans l’ombre de mon bon maître Cornillon. Il m’a enseigné la peinture, la sculpture et le dessin au fusain (2)». Un apprentissage non seulement en travaillant les planches de dessinateurs de bande mais plus encore en visitant les salles de musée ou en fréquentant les édifices religieux. Chose paradoxale mais non propre à la bande dessinée, se regroupent alors des productions qui n’ont jamais cessé d’être l’application du métier — de l’image — et d’autres qui en sont productrices volontairement. Alors quand l’appropriation marque la volonté de faire différemment, la distinction se fait par opposition au reste des producteurs ou à l’intérieur de la production des auteurs : frêles figures crayonnées contre découpes de papiers, virtuosités dessinées contre palette graphique, semi-figuratif contre gouache blanche et fil de fer. Seule la sélection technique est posée en définition de l’auteur. Par ces positions, chaque auteur se ré-institue puisque de nouveau détenteur d’un savoir-faire spécifique, appris, acquis et mis au service de son œuvre. Il ne s’agit plus de s’inscrire dans une tradition hiérarchique, du maître et de l’élève que seul le geste pouvait dissocier, mais de cultiver l’opposition, d’afficher un style propre, de se définir un territoire créatif par l’originalité de sa production.

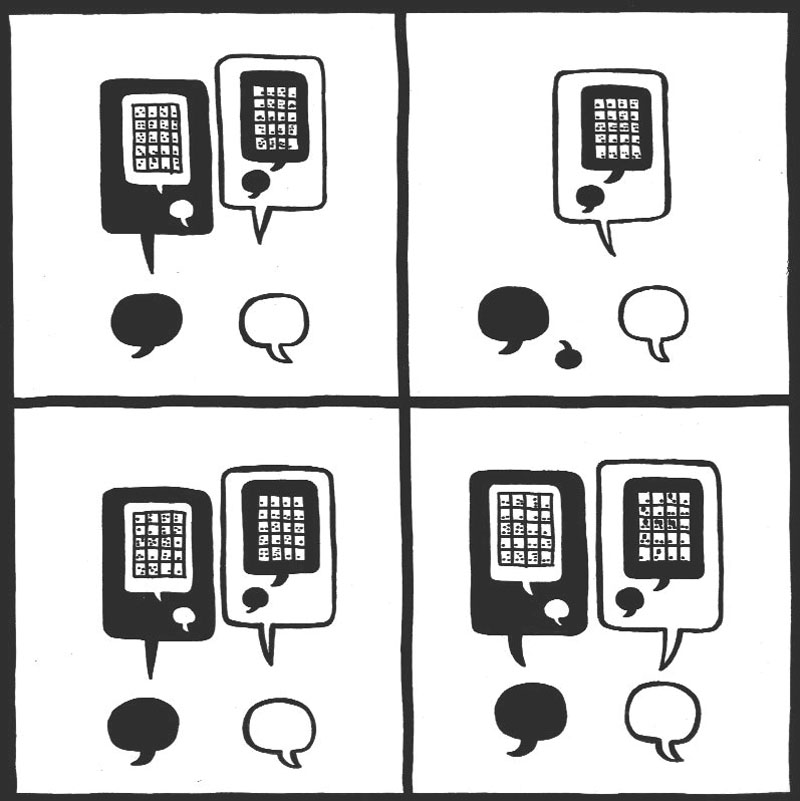

Il n’est pas question de reprendre la variation du traitement plastique — que nous avons dit superficiel —, mais la discontinuité de la pratique comme modalité de l’œuvre qui se traduit par la rupture. Généralement manifeste puisque fondamentalement politique, elle est surtout constitutive du travail des artistes la prônant puisqu’elle est une conséquence de la diversification des expérimentations techniques. En radicalisant sa production, en la plaçant hors de ce qui est attendu, de ce qui est déjà vu, en prenant une voie non encore empruntée, l’auteur s’assure l’autonomie du statut. T. Perrodin propose des bandes expérimentant systématiquement la technique d’impression — sérigraphie, papier, odeur et couleur de l’encre, format, etc. Des actions constantes qui individualisent sa production à tel point qu’il ne lui est plus nécessaire de signer celle-ci (Nuages Kärcher, Hécatombe, 2014 ; Abysse, Hécatombe, 2013, etc.). La signature n’est plus indispensable quand l’œuvre est singulière, comme l’illustre bien le travail poinçonné de Florian Huet (Les enquêtes imperceptibles…, 2013, N°1, La Poinçonneuse). Au-delà de l’originalité de la technique, c’est bien parce qu’il est le seul à pouvoir l’utiliser qu’il s’oppose aux autres auteurs de bandes dessinées. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait déposé un brevet. Plus que sa machine, c’est son identité artistique qu’il protège, tous les numéros d’Emilio Ajar ne pouvant être fabriqués que par lui. Il est intéressant de se demander si le fait de ne pas vouloir être identifié par le nom n’est pas une démarche similaire. En effet, les productions de Livres des éditions Libres s’opposent radicalement aux autres en établissant leurs non-identités. Puisque si s’abstenir d’avoir un nom — comme se faire un nom — opposent les productions à ce qui est autour établit, c’est que cette volonté est en jeu.

Donc, hors de ce que peut offrir le traditionnel champ technique du dessin, les auteurs contrent la banalité par le Nom. Les exemples de divergence se multiplient et ce quelle que soit la technique isolée. Ainsi H. Moisseinen brode The cloth road en 2012, A.William Levaux et Moolinex tapissent leur Canevas. M. Sztajman, V. Hussenot ou encore Invaders pixellisent. Dans ces trois derniers exemples, nous esquissons également l’éphémérité du mécanisme. L’originalité prise et reprise — le pixel ou la tesselle ne change rien — devient à son tour banale. D’autant plus que l’effet dessiné est limité. L’absence du geste humain dans la production ne permet plus de différencier les producteurs, seule la contextualisation — la rue, le livre ou le numérique — renseignera l’identification. Si l’appropriation fait de ces auteurs les détenteurs du savoir-faire propre à un autre métier, elle n’emporte pas pour autant leur redéfinition sociale, d’aucuns ne seront perçus comme couturiers, tapissiers ou mosaïstes. Leurs productions s’inscrivant aux côtés d’autres bandes, cela aura simplement pour effet de les démarquer par la technique qu’ils maitrisent et qu’ils présentent comme dispositif privilégié de leur production.

Il est également possible de diverger de l’autre au sein d’une même œuvre. Des bandes seront donc volontairement faites avec l’autre, avec les enfants comme l’illustre Paysage avec Jeanne (W. Krokaert & J. Le Peillet, 2007, Fremok) ou avec les anonymes de la Fraternelle (RA, 2015, PCCBA). Sorte de partenariat valorisant la réciprocité contractuelle, dedans-dehors, en qualité artistique. L’objet n’est pas moins à appréhender pour l’histoire qu’il figure, qu’en lui-même pour le pont social dont il a été la cause et qu’il expose. Ainsi, Match de Catch à Vielslam (2009, Fremok) met en scène les combats dessinés entre artistes de bandes et artistes non auteur de bandes, dits « outsiders », attachés à la résidence de la « S » de Bruxelles. La bande est formée par la succession des approches dessinées : dessins contre collages, gravures sur bois contre photographies, aquarelles contre gouaches, etc. Il est, dans ces cas, impossible de perdre de vue la dualité des personnes présentes à l’exercice. Le même jeu de rupture est présent dans Qu’est-ce que j’fais?, réunissant les travaux de J.M. Bansart et M. Duseigneur (Knock Outsider, Le Vau-Charette, 2017). Bien que le partenariat souhaite initialement « faire voler en éclat les catégories, ouvrir de nouvelles perspectives de reconnaissance pour des créateurs traditionnellement positionnés en marge des grands courants artistiques, valoriser un « art brut contemporain » qui s’affranchisse de ses modèles historiques… (3) », l’objet produit ne fait paradoxalement que creuser l’écart dénoncé : l’artiste contre le non artiste, l’artiste du dessin contre l’artiste total, l’artiste de la S contre le non artiste de la S ou pire le sain contre le malade, etc. Nous pensons que cette rupture sociologique n’est pas seulement attachée à la personnalité de l’auteur puisque le mécanisme se retrouve aussi quand l’auteur est pluriel. Ainsi Boris Delevègue est un auteur pluri-personnel, Une fessée et au lit (THC, 2016) réussi le pari d’être produit à quatre mains sans que cela ne soit concrètement perceptible à la lecture. C’est l’identité artistique qui endosse l’individualité. Pareillement, J&E LeGlatin forment ce « JE », fusionnant le dessinateur et l’écrivain sans volonté de les dissocier, sorte de personne morale constituée de plusieurs personnes physiques.

Contrer la banalité en divergeant de l’autre, s’inscrire dans l’Histoire pour réaffirmer son statut d’artiste. Que l’artiste soit une ou plusieurs personnes, là n’est pas le seul mécanisme sociologique analysable. Les artistes sont également capables de diverger d’eux-même. Déjà par le Nom. L’art contemporain et la littérature connaissent l’usage de pseudonymes et de noms de plume, la bande dessinée ne fait donc pas figure d’exception. Peu importe le nom d’emprunt, il sera toujours possible de trouver leurs identités personnelles mais là n’est pas la question. Jean Giraud est Moebius, tout comme Francesco Defourny est aussi Manuel, la disjonction permet d’être libre de faire autrement, de s’opposer à soi-même : opposition de genre, fantastique contre western ; opposition de trait, dessin obsessionnel contre minimalisme géométrique.

Dans une volonté de ne jamais se répéter, les auteurs n’ont de cesse de changer d’approche à chaque production. Non seulement de raconter une nouvelle histoire, mais de s’attacher à en changer radicalement le dispositif productif. L.L de Mars expérimente ces ruptures personnelles : le traitement de l’image par le crayonné pour une majeure partie de ces productions, mais aussi la peinture et la gravure ou encore le collage ou la composition numérique ; le traitement destructeur de l’image par la patamo-gravure, la patato-gravure, ou le tampon. La rupture avec soi-même, de production en production, comme sécurité de ne jamais tomber dans la masse, gage de la richesse d’un travail mais plus encore gage de non enlisement dans la facilité de l’acquis. Naturellement, la rupture sociologique peut également découler de l’opposition de technique qui se joue au sein d’une même œuvre. Dans Hors-sujet (2012, 6 pieds sous terre) l’auteur « conjoint dans un même mécanisme spéculatif la pluralité (…) des cadres techniques — acrylique, sanguines, encres colorées, crayons de couleur, aquarelle, palette graphique, collage etc. (4) ». Chaque double page rompt avec celles qui l’entourent, l’auteur se joue de son style propre. Un travail où la discontinuité voulue reste continue et semble cohérente. Une expérience qu’il radicalise, avec C. de Trogoff, dans B.L.U. En réduisant la production à la divergence technique, ils proposent un dispositif d’échantillonnage : « chaque page a été l’objet de nouvelles tentatives, surprises, foirages, errances, bricolages, changements de directions, inventions saugrenues, belles, absurdes (5) ». Autrement dit, n’être jamais les mêmes ! Pas besoin de savoir si ce qui est fait les différencie des autres, ce qui est important est ce qu’ils sont. Cela peut donc rappeler d’autres propositions, il ne faut pas que cela leur ressemble et se ressemble. Il est alors attendu qu’une autre possibilité limite se retrouve, non en étant différent des autres mais expérimentant les limites de son style propre, quitte à s’approprier les styles de tous les autres. Être tous pour n’être qu’un.

2— LES RELIQUES

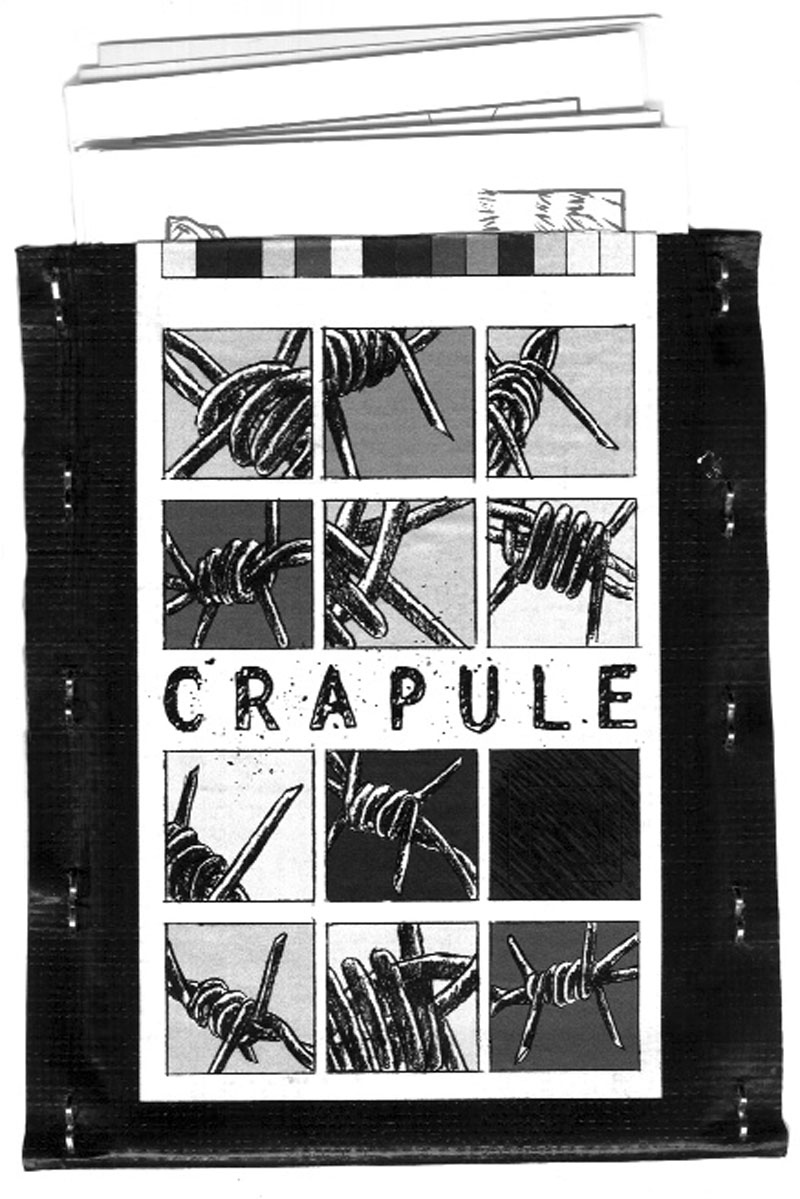

Le choix du matériel destiné à produire la bande dessinée peut être marqué par l’Histoire sous la forme de la relique qu’on redécouvre ainsi. Elle peut s’introduire dans la bande par des éléments d’un usage particulièrement approprié et extérieur à l’habitude : la bâche et les agrafes de la couverture de l’Etui Crapule (J&E LeGLatin, 2015, THC) ; la copie double de l’écolier, support des dissertations dessinées des auteurs conviés, tout comme la numérotation qui n’est rien d’autre que l’appropriation de la notation (F. Henninger 10/20, 2016 ; F. de Jonge, 13/20, 2017) ; la fiche de comptabilité sur laquelle l’autobiographie d’Olivier Josso (Au travail, 2017, L’Association) se déploie ; les journaux et les magazines servant les collages de R. Varlez ; les scans de vieux comics dans le travail de Samplerman, çà et là découpés pour former des figures ; l’indéfinie multiplication des reprises est poussée à l’extrême par Moolinex. Ces exemples sont autant d’expérimentations du mécanisme. Simple support ou couverture, la relique peut aussi transparaître dans la structure rythmant la production dessinée, comme le fait J. Gerner en évidant, par aplat de gris, les pages d’un catalogue IKEA (Home, 2008). L’appropriation de l’Histoire peut enfin devenir la finalité de la production, elle est à elle seule l’œuvre. Les Livres, encore, des éditions Libres ne sont plus que l’échantillonnage de papiers sociologiquement récupérés et compilés en liasse. Le même procédé est mis en lumière par B.L.U, que nous avons déjà mentionné précédemment, qui est rythmé par la succession qualitative des papiers — qui plus est, les plus éloignés possible de ce que demandait la technique utilisée. Il est attendu, dans un passage à la limite, que la rupture aille jusqu’à l’utilisation du déchet dans la production du neuf, de la radiographie perdue à la macule sérigraphique des tirages d’essai, en passant, pourquoi pas, par les chutes dues à l’utilisation du massicot au moment de la production du livre. Par ces incrustations d’Histoire du produit les auteurs s’assurent de faire une œuvre identifiée et spécifique à leur production.

Puisque la bande dessinée est d’image, l’appropriation de la relique est une manière d’en renouveler l’approche. Le dessin — base de l’image produite — peut tenir à ce genre de reprise sans être visible. C de Trogoff travaille une part de ses bandes par le décalque de personnages de romans-photo ou de photos de films, la ligne rend anonyme la source mais elle en est pourtant la structure et les figures : saurez-vous retrouver Marcello Mastroianni et Montgomery Cliff dans L’arbre de la connaissance (2016, Adverse) ? Les personnalités cachées ne sont évidemment pas la pertinence du dispositif de la relique, et la photo d’un anonyme pourra tout aussi bien faire l’affaire, tout comme celle d’un objet. La possibilité d’intégrer dans l’œuvre une relique dessinée peut être celle dite de bande dessinée, non dans la copie ou le plagiat, mais comme « base » donnant à produire une histoire nouvelle. La bande et ses multiples formes dessinées peuvent dans un procédé de segmentation se retrouver assignées à la production de nouvelles formes. Dans la constitution de son corpus d’images, Loïc Largier dissèque les formes et les figures idiomatiquement admises à la bande dessinée pour les ré-assembler dans l’ensemble de ses productions. Samplerman (Street fights comics, auto-produit, 2016) ou F. Henninger (RIP, P.C.C.B.A, 2017) sélectionneront leurs matériaux dans des comics. Et de fait, si la reprise parcellaire est hétérogène, elle peut également compiler la figure relique et poser la question de la qualité de l’œuvre et de son impact sur le statut artistique de l’auteur qui ne ferait que mettre en correspondance la même case, extraite de centaines d’ouvrages et donc non produite par lui (PolyEpoxy, Bernard Joubert, Fdt Paul Cuvelier, 2016). Techniquement et sociologiquement, il n’y a pas de différence, les réciproques sont donc acceptables. Le fragment est utile, mais l’appropriation peut être totale. Ainsi, Flying Chief de D. Badman — constituée à partir d’une bande de Jesse Marsh Tarzan and the Flying Chief (1950,Tarzan #14) —, tout comme Badmans cave (2011) sont explicitement présentées par l’auteur comme : « The images in th(o)se comic(s) are appropriated, edited, and redrawn images from…(6) ». Parallèlement, nous retrouvons les expérimentations oubapiennes ou celle de J. Gerner, quand il vient noircir les pages de Tintin en Amérique (1946, Casterman) pour ne plus montrer que la violence du lexique (TNT en Amérique, 2002, L’Ampoule). Le contenu lettré, lui aussi, peut donc être sujet à l’appropriation. Outre la part élective du texte en forme d’art, J. de la Casinière joue avec le règlement d’une laverie dans « Termes et conditions de prestations » (in Revue Minuit, n°44, 1981, Ed. Minuit). Si le texte reste inchangé — il est toujours la production du signe —, comme production de l’image il est la cible du jeu dessiné des lettres. L’image historicisée se singularise par l’intervention plastique de l’artiste, constitue l’histoire, établie l’individualité de son auteur et par ces biais la dissocie de la banalité productive. Il est évident que seul l’analyse permet de dissocier ces éléments d’autres mécanismes concrètement liés — critique, esthétique ou logique —, notons seulement que par de telles reprises, du fait de la sélection et du traitement qu’ils leurs réservent, les auteurs les établissent en relique, comme archétypes d’une production sociologiquement déterminée et à laquelle ils s’unissent de fait par la divergence. Le travail de Pascal Matthey dans 978 (La 5c, 2013), constitué de centaines de fragments de bandes dessinées en est un parfait exemple. Bien qu’aucune forme ne relève de la citation directe — les pièces arrachées n’incitant pas facilement à l’identification — 978 propose la représentation d’un milieu de production — réduit à la tache colorée. Plus que de s’approprier un matériau sociologiquement autre, plus que de se ré-approprier un matériau propre, l’œuvre devient le reliquaire recevant des éléments disparates sensés former pour l’occasion un tout : l’image de la bande dessinée franco-belge à en croire son auteur.

L’appropriation est aussi en jeu quand l’artiste lui-même est producteur du travail qu’il reprend. En d’autres termes, il crée dans un premier temps un objet artistique autonome, pour ensuite l’utiliser à d’autres finalités. L’œuvre première devient le matériel de la seconde. L’illustration de ce « double moment créatif », lié par l’appropriation, peut trouver un exemple dans Des Combats (2016, Adverse). Loïc Largier a, dans un premier temps, produit une bande cartographique en un pan, puis l’a découpée pour former à partir de celle-ci une bande fragmentaire. Les deux productions liées sont tout de même totalement dissociables. L’auteur exploite la propre Histoire de ses productions, la première réalisation devenant relique dans la seconde. Un autre exemple illustre le fait que la relique peut servir une appropriation dérivée. Dieu du 12 (2011, Fremok) est une bande d’Alex Barbier qui a pu être rééditée malgré l’incendie de son atelier, dans lequel et le feu et l’eau avaient détruit les originaux. La re-publication a donc conservé la trace de l’événement. Les trois seules planches sauves n’apparaissent qu’en fragments et constituent le moyen parfait pour non seulement vendre l’histoire figurée, mais plus sûrement l’Histoire maudite de l’ouvrage, nous achetons l’Histoire de l’œuvre. La question de la relique semble problématique quand elle s’accorde à la bande dessinée — techniquement reproduction —, elle parait même contraire à l’éventualité tant l’œuvre socle — originale ou originelle — est soumise à la multiplication. Que l’œuvre soit une relique ou qu’elle soit une fabrication, cela n’importe pas. La relique peut bien être fausse, le mécanisme reste le même. Il s’agit de faire l’histoire avec l’Histoire. Pascal Doury propose une réponse dans l’un de ses fanzines, qui n’est constitué que de l’acte de jugement qui lui fut adressé par lettre d’huissier, témoin de son propre avis d’expulsion, dont les pages sont simplement reliées dans le pli central. L’événement daté et nominatif fait œuvre par la mention historique et impose l’individualité de la démarche, aucun autre ne pourra s’attribuer son œuvre, elle est sienne. C’est aussi explicitement le travail du collectif argentin Untado en Detergente qui produit des bandes dessinées sous formes de reliquaires factices, ceux-ci servent une histoire par l’indice. Autant dans Taxidermia (2016) que dans Mas alla del lavabo (2017), le principe est de reconstituer l’histoire à partir d’objets d’Histoire : amulettes de poussières, fioles de liquide et autres petits os. Le dispositif est totalement singulier, elles sont les seules à ma connaissance à l’utiliser.

3— ARTIFICIALISATION DE L’HISTOIRE

Pour finir, nous ne pouvons faire l’impasse sur une dernière forme d’exploitation de l’Histoire, celle qui permet de sortir d’une « narrativité » ou d’une forme établie au profit de l’intégration d’une forme du temps ou de l’espace et même de l’environnement.

La donnée la plus fréquemment artificialisée est celle du temps. C’est une donnée qui va bien évidemment compter pour tous les artistes dans la durée nécessaire à la production, mais elle peut être ce que donne à raconter l’œuvre. Ainsi, nous pouvons rapprocher le travail de M. Duseigneur et celui de J-P. Marquet, en ce qu’ils ne sont que des moyens formels de rendre compte de leur production. La bande sera la matérialisation de la notion de durée, la lecture rendra visible et lisible l’immatérialité du temps. Mille-feuilles de M. Duseigneur place l’acte créatif au cœur de l’œuvre en révélant l’astreinte temporelle de sa réalisation : une composition par jour pendant mille jours, sur une feuille calque produisant une accumulation des formes progressivement avalées par le nombre et opacifiées par la superposition des pages. Les Auto-fictions de J.-P. Marquet, reprendront méthodiquement la logorrhée auto-réflexive de l’auteur jour après jour selon les modalités ici factices du journal intime. Le travail portant sur un écho du temps aux temps et de son impact sur le raisonnement. Déséblouir — bande constituée de ces Auto-fictions — double le phénomène en intégrant des ruptures temporelles. La non succession des dates artificialise la mise en récit de l’ouvrage, donne à voir ce moment constructif (Adverse, 2017). Si la durée est principalement sujette à expérimentation il n’en reste pas moins que les deux autres coordonnées historiques peuvent être exploitées. Un concert dessiné ou une production de bande sur un week-end n’emporteront d’autres intérêts que d’avoir été les témoins du temps. C’est le principe des 24h de la bande dessinée où qu’elles soient organisées, dont les productions garderont la marque de la durée et celle du déplacement de ses auteurs. Le lieu pourra être une donnée complémentaire du temps quand les actions éphémères produiront l’œuvre qui en sera la trace. Le temps, le lieu mais également l’environnement. Il est certain que la valorisation d’une œuvre peut résulter uniquement de cette dernière coordonnée. Une bande dont l’intérêt propre serait trivial mais qui aurait été imprimée sur les machines de l’atelier du Dernier Cri gagnerait arbitrairement un jugement axiologique plus positif et viendrait instituer son auteur en membre de l’alternatif — l’étudiant fini son stage initiatique par la réalisation d’un livre —, puisque l’œuvre porte en elle, par l’esthétique de l’atelier marseillais, l’artificialisation de l’environnement qui l’a créé.

Si cette artificialisation est un moyen de faire apparaitre le procédé créatif en tant qu’Histoire, elle peut également être une finalité. En matérialisant les coordonnées historiques, elles deviennent l’histoire. La proposition peut trouver un intérêt dans la matérialisation de l’environnement quelle figure. Si nous pouvons parier que cela est souvent le cas, La Ville Rouge de Michaël Matthys (Fremok, 2009) l’est complètement. Le sang de bœuf utilisé pour imager sa bande dessinée sur Charleroi, n’est autre que celui récupéré dans les abattoirs de ladite ville. Les représentations de temps et d’espace peuvent également devenir l’objet de l’œuvre. Chris Ware propose une expérience de lecture, celle d’une tranche de vie collective dans Building Stories (2012, Delcourt). D’une part, les multiples fascicules donnent moins à connaitre les habitants de l’immeuble qu’à permettre l’appréhension de leur cohabitation : dans la durée figurée mais non temporalisée ; et d’un espace partagé mais non simultané, puisqu’il restera pour certains le seul dénominateur commun. Et d’autre part, l’artificialisation du temps de lecture est elle-même intégrée à l’œuvre par la multiplication des fascicules, quand la manipulation projette le lecteur dans l’espace commun à construire. C’est une même finalité qui se retrouvera dans Here de R. McGuire. L’auteur produit l’histoire d’un lieu, en figurant les différents trajets des hommes — et autres —, le traversant sur une période infinie. Autrement dit, il figure le lieu par la représentation de tranches d’Histoires — 6 planches suffisaient à faire l’œuvre (RAW en 1989), la réédition n’en est qu’une augmentation colorée. Et nous pouvons rapprocher les précédents exemples de La Cage (1975, rééd. 2010, Les Impressions Nouvelles) de Martin Vaughn-James, qui fonctionne sur les mêmes modalités, peu importe le caractère « réel » du lieu, puisque nous comprenons qu’il n’est jamais en jeu que le pouvoir des mots.