Les Bras Nus. Souvenir d’une domination du sens sur la sensation.

par Alexandra Achard

Souvenir de l’impossible spontanéité d’un sentiment futile, fruit de la rencontre entre un comptoir et un avant-bras, d’un lien où le vivant était réanimé par l’inanimé, que ma mémoire complice avait traduit en opposition de sensations. Elle avait transformé quelques planches de Nicolas Zouliamis en souvenir d’un frisson, du froid saisissant des Bras Nus accablés par une moiteur ambiante.

J’étais restée avec cette idée, forte, presque réelle que la bande dessinée avait tenté quelque part de prendre un chemin qui ne raconterait rien, me laissant toute licence pour faire mienne cette impression. Le reste flottait dans mon esprit : une forme courte, pas ou peu de texte, un dessin esquissé, crayonné, une fuite ; peu importe. Impossible de me souvenir si ce n’était qu’extrait ou objet entier, mais je restais persuadée qu’elle en était la moelle, ce que j’avais décidé d’en retenir, de valoriser, éclipsant toutes autres possibilités de lecture. Alors, quand pour d’autres raisons je retrouve les mots de Roland Barthes ce souvenir fragmentaire me semble à merveille tenir en échec ce qui s’y expliquait comme deux expériences que rien ne devait lier.

Le haïku fait envie : combien de lecteurs occidentaux n’ont pas rêvé de se promener dans la vie, un carnet à la main, notant ici et là des « impressions », dont la brièveté garantirait la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur (…)

La peau moite

De ses bras dénudés

Collait au comptoir

Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, et c’est par cette double condition qu’il semble offert au sens, d’une façon particulièrement disponible, serviable,(…)

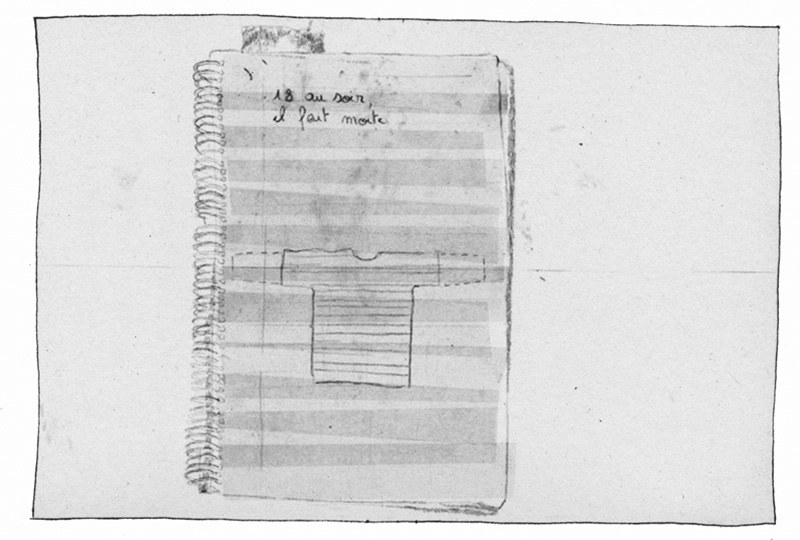

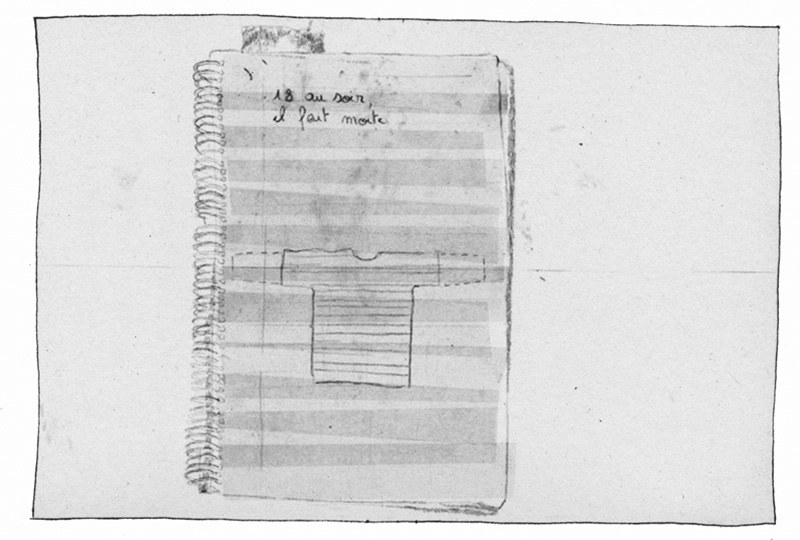

Face aux mots de Barthes et confrontée aux égarements de mes souvenirs, ce qui m’apparaissait autrefois convaincant montrait là toutes ses faiblesses. Seul l’aspect visuel semblait asseoir ce que mon esprit avait soigneusement sélectionné, presque tout entier construit. La forme n’était pas si courte : cinq pages aux descriptions bavardes d’un « 18 au soir » qui sur-situent ce « L. » tant dans l’espace, le temps que son environnement. Ce qui me paraissait si léger, suggestif, ne me semblait plus être qu’injonctions de représentation. La faute peut-être aux a priori de ces deux lectures : « l’"absence" du haïku (…) appelle la subornation, l’effraction, en un mot, la convoitise majeure, celle du sens. Le haïku,(…), est attiré dans l’un ou l’autre de ces deux empires du sens (le symbole et le raisonnement, la métaphore et le syllogisme). Si l’un (Jôco) écrit : Que de personnes / Ont passé à travers la pluie d’automne / Sur le pont de Seta ! /, on y voit l’image du temps qui fuit. Si l’autre (Bashô) écrit : J’arrive par le sentier de la montagne. / Ah ! ceci est exquis ! / Une violette ! /, c’est qu’il a rencontré un ermite bouddhiste, "fleur de vertu" ; et ainsi de suite. » Ainsi de suite, il était évident que ce haïku dessiné n’était que fantasme. Si insaisissables par les littérateurs occidentaux que le soulignait Barthes, Les Bras Nus échouaient dans l’exercice de la capture et son auteur se faisait à n’en pas douter le pire de ses commentateurs.

« Déchiffrantes, formalisantes

ou tautologiques, les voies

d’interprétations, destinées

chez nous à percer le sens,

c’est-à-dire à le faire entrer par

effraction (…) ne peuvent donc

que manquer le haïku ; car le

travail de lecture qui y est

attaché est de suspendre le

langage, non de le provoquer. »

Ce que j’avais digéré comme un haïku n’était que commentaire. Insidieusement la volonté de transmettre l’impression imprimait la transmission, et je me retrouvais dans cette vaine recherche d’explication à faire primer les déterminations du sens, à allouer plus de crédit à la démonstration sensée, au commentaire du commentaire ; à préférer les mots de l’autre à mes propres expériences, mes propres sensations. Double désillusion. Comment et pourquoi avais-je pu faire de ce commentaire un haïku ? Une part de la réponse me semble dictée par le texte critique, plus loin l’essai retranscrit les propos d’un commentateur de Bashô : « Déjà quatre heures… / Je me suis levé neuf fois / Pour admirer la lune. / La lune est si belle, dit-il, que le poète se lève et se relève sans cesse pour la contempler à sa fenêtre. » L’interprétation n’était pas le haïku. « Bien entendu, si l’on renonçait à la métaphore ou au syllogisme, le commentaire deviendrait impossible : parler du haïku serait purement et simplement le répéter. » Et c’est bien ce que j’ai fait, la verbalisation de mon souvenir n’était rien d’autre qu’une répétition, j’ai d’ailleurs pu retrouver l’énoncé fragmentaire fourni par ma mémoire : « la peau moite de ses bras dénudés collait au comptoir », dispersé dans le flot des pages : « le 18 au soir, il faisait moite / la sensation du comptoir en aluminium contre ses bras dénudés la gênait / ce malaise était infime / imperceptible mais tellement intrusif /…». Mon souvenir n’était donc pas verbalisable sauf à risquer la métamorphose, la même qui œuvrait dans l’ouvrage mémorisé. Alors, ces impressions devaient-elles se verbaliser ? La réponse est évidemment négative, mais mon incapacité à me dessaisir du rationnel m’empêchait manifestement de laisser libre la sensation ; soumise à nos langages, elle ne ne pouvait pourtant que s’évanouir.

La sensation captée par ma mémoire et que Zouliamis était sur le point de rendre « disponible, serviable » se retrouvait figée dans un excès de mots. Nous n’aurions pourtant rien trahi de l’expérience en la dépouillant du descriptif : lui du récit, moi de la projection. Et aussi intraitable critique que soit notre plasticité cérébrale, je trahissais à mon tour le travail de l’artiste en le réduisant à celui d’un auteur, faisant d’une proposition sensiblement plastique de simples écrits. Pourtant non totalement délaissé, ce souvenir crayonné vecteur tout aussi puissant de la création de mon souvenir, à même d’offrir à lui seul l’expérience, ne semblait simplement pas prévaloir sur les quelques mots explicitement retrouvés à la seconde lecture. Une difficulté partagée avec Zouliamis, une chimère avant d’être un obstacle, où le commentaire prévaut sur la proposition. Puisque si l’économie de mot ne l’empêchait pas de bavarder, l’esquisse ne sauvait pas non plus Zouliamis du décoratif. Sévère constat tant le travail était synthétique, mais si l’auteur échappait au jeu d’illustration il itérait tout autant qu’il bégayait, et faisait de l’image et de l’écriture des parades réciproques sur des chemins parallèles entretenant la même illusion, rendre une sensation. Le verbe n’était pourtant que métaphore, le dessin syllogisme, l’image et l’écriture n’étaient finalement que submergées par l’auto-commentaire.

La facilité voudrait que forts de nos habitudes on cantonne le haïku à sa forme connue : les mots qui, essence de mon souvenir, auraient pu suffire à faire des quelques pages de Zouliamis un exemple du genre. Et si l’autre chemin avait pu s’y substituer et bien qu’il n’y soit réduit qu’à une forme de diachronie sécuritaire, rien ne prédisposait que les mots — simple équipement du langage — y soient d’évidence prédestinés. À l’épreuve du réel et dans l’excès du crayon, Nicolas Zouliamis ne résistait pas à l’emprise de l’empire, même s’il effleurait sa possible contradiction en rendant l’« indisponibilité » du haïku au signe. Parfois. Comment ne pas croire pourtant en mon souvenir ? En la possibilité d’une bande dessinée qui assumerait la puissance de ne rien dire, de ne pas dire, et de tout faire pour ? C’est que ma mémoire emportait l’insolente idée que le haïku était moins tangible que sensible, et qu’elle trouvait dans Les Bras Nus la faille d’une domination critique qui s’enracine et formate les propositions en devenir.

La bande dessinée doit être un chemin radical, tant pour son créateur que son récepteur, obligeant à nuancer les dissemblances entre image et écriture qui, hors des jeux de diffraction opérés par l’analyse, recouvrent la puissance de leur convergence et leur pouvoir de « suspension ». L’illustration n’est donc pas tant un genre qu’un moyen forcé de s’assurer de la bonne transmission des choses au risque d’en étouffer le souvenir et les sensations. Ainsi, devant cet excès sécuritaire, la bande dessinée se devait de naviguer dans l’incertitude, d’explorer à chaque instant les limites du non-sens pour peut-être créer l’eurythmie légitimant — seule — le recours à l’ensemble de l’équipement langagier : image et écriture. Une dynamique qui nous obligerait à lutter contre l’excès d’interprétation, à déposer nos pré-conçus, à accepter à chaque instant de lâcher prise pour peut-être en recevoir la proposition.