L’ÉVIDENCE ET LE DOUTE

À propos de Les Visés de Thomas Gosselin et Giacomo Nanni

Julien MEUNIER

Dans le numéro 12 de Pré Carré, L. L. de Mars écrit sur l’inanité de la bande dessinée pédagogique. Il fait alors un parallèle avec le cinéma : « S’il s’appliquait au cinéma, ce principe éditorial reviendrait à sanctifier le journal de vingt heures en exigeant de Kerrigan, de Maddin ou d’Ishii un bon sujet ancré. Mais c’est exactement sur ces valeurs inverses que s’est bâtie l’histoire du cinéma, et c’est devant Fellini ou Tarkovski que les documentaristes ont eu tant de peine à exister ; c’est seulement parce qu’ils accordent un supplément de puissance à leur discipline que Epstein, Franju, Le Tacon, Massart ou Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel apparaissent là où les autres documentaristes sont minorés. »

À la lecture de ce texte, j’ai tout de suite deux manières quasi contradictoires de le comprendre. Tout d’abord, du côté d’une certaine réalité historique et sociale, il faut effectivement que les documentaristes se battent contre leur sujet, contre l’obligation tacite qui leur est faite de bien le traiter et d’y apporter la dose nécessaire et attendue d’information et de pédagogie. C’est lorsqu’ils s’en sont visiblement détachés, qu’ils ont donné dans leurs films tous les signes du geste artistique et du mouvement de subjectivation (le « supplément de puissance »), alors seulement, et encore aujourd’hui marginalement, on peut les considérer comme des cinéastes

Mais au même moment, dans l’instant de la même lecture, je comprends le texte de L. L. De Mars comme la validation, ou tout du moins l’établissement d’un fait, celui de la différence fondamentale entre documentaire et fiction. Là où le premier est aliéné au réel, à l’enregistrement des faits, la deuxième est libre de s’épanouir dans les champs infinis de l’imaginaire. On comprend alors que le documentariste peine à exister face aux grands réalisateurs de fiction.

Mon premier mouvement est de réagir à cette distinction entre le documentaire et le cinéma de fiction. Je me dis d’abord que le problème du bon sujet concerne tous les cinéastes, pris tous ensemble dans les mêmes injonctions à se formater à une certaine idée de ce qu’est un récit valable : un bon sujet donc, et un ou des bons personnages, une certaine durée (disons autour d’une heure trente), des péripéties, une exposition des enjeux rapide, une situation puis crise puis résolution, ce genre de choses. Le documentaire et le film de fiction sont main dans la main à ce niveau-là, et le supplément de puissance à accorder à la discipline ne diffère pas selon le type de film. Le cinéaste aura de la peine à exister tout autant devant Fellini que devant Chris Marker, tout autant devant Tarkovski que devant Joris Ivens, quel que soit le film à faire.

À l’inverse, on voit bien que les courants dominants du cinéma auraient tendance à emporter pareillement vers les rivages de la fiction du dimanche soir que vers ceux du doc animalier.

Mais au fond, quel que soit le bout par lequel on prenne le texte de L. L. de Mars, je sais bien qu’il a raison. Les documentaristes ne sont pas mineurs, ils sont « minorés », maudits par leur rapport primordial au réel qui les enferme, et sinon obligés socialement à faire la preuve que cette fois-ci c’est un vrai film de cinéma qu’ils ont réalisé.

Effectivement je vois ça partout, le réalisateur de doc questionné uniquement sur son sujet, son film comme un Dossier de l’Écran. Quand il plaît, on commente combien il a fait un film nécessaire, qui parle de ce dont on parle trop peu, combien ça nous renseigne et combien c’est utile. Et pourquoi pas mais de fait je ne compte plus les réalisateurs qui, présentant leur film, se sentent obligés pour s’extraire de tout ça de préciser que ce n’est pas d’un film documentaire dont il s’agit, mais bien d’un film tout court. Ils ne font pas du doc, ils font du cinéma. Et ils ont raison bien sûr, il s’agit là de narration, cadrages, montage, rythme, sons, écriture ; ce sont les mêmes questions qui se posent, celles de la mise en scène, et chacun y répond en inventant sa propre pratique. Mais il se trouve que c’est toujours au documentariste de faire le travail de s’inclure dans le champ du cinéma, c’est à lui de militer, de faire cet effort d’un supplément de puissance alors qu’à l’inverse, on n’a jamais vu un cinéaste de fiction se défendre sur la nature de son travail en précisant que non, ce n’est pas une fiction, c’est du cinéma.

Ici je tiens à dire qu’au fond on peut se désintéresser complètement de cette question, voire s’en méfier, et c’est en général ma position. Les différences entre documentaire et fiction sont avant tout des conventions sociales et économiques, et l’on peut très bien s’arrêter à cet endroit de ce raisonnement. Mais justement, sur le terrain social et économique le documentaire est très souvent le membre le plus pauvre et le plus déconsidéré de la famille cinéma, je me dis alors qu’avant de prôner l’égalité et le relativisme artistique, il y aurait quelque chose à affirmer de ce que ferait le documentaire que ne ferait pas la fiction. Et puis d’une certaine manière je ne me satisfais pas complètement de cette abolition des différences, en ce sens qu’elle aurait tendance à gommer toute spécificité des pratiques documentaires. Or chacun garde en tête qu’il y a des documentaires et des fictions, qu’il existe une particularité qui les distingue, et que malgré le fait que cette idée se heurte à tout un ensemble de pratiques et de films qui viennent rapidement la contredire, il semble néanmoins qu’une frontière, une différence tacite et insituable continue d’exister entre les deux catégories.

L’effet principal de cette différence, ce qu’il y aurait à revendiquer du documentaire, ce serait qu’une sorte de pacte existe entre le film et le spectateur qui modifie son regard et ses outils d’appréhension. Face à un documentaire, le spectateur garde en tête que ce qui est à l’image a été. Il y a une ontologie du cinéma en tant qu’action d’enregistrement, une capacité à faire document, qui imprègne les images documentaires. En découle des enjeux de mise en scène, des considérations éthiques, une morale esthétique qui habitent différemment le documentaire de la fiction.

Il ne s’agit pas de chercher à cloisonner, ou de définir une essence, ou de poser une norme, mais de réaffirmer que le travail à partir de la réalité, à partir des faits, peut produire une forme spécifique, une poésie singulière, et ouvrir des modes de narration et des rapports au monde féconds. Ainsi le documentaire (aussi parce qu’il est pauvre économiquement) a une plus grande facilité à s’affranchir des normes et des codes de narration. Plus de personnages, plus de structure de récit ou de narration formatée, la seule force de son rapport aux faits et au principe d’enregistrement lui permet d’en faire la matière même de sa poésie et de son intelligence.

À partir du contrat de départ qui veut que l’image de l’événement soit la preuve qu’il a bien eu lieu, tous les jeux entre réalité et imaginaire et leur mise en tension sont possibles. Le documentaire peut alors construire un doute au sujet du monde qu’il documente, et c’est une de ses grandes forces de pouvoir, parce qu’il est fortement arrimé dans la réalité, le faire d’autant plus fortement vaciller. C’est peut-être ça d’ailleurs une représentation valable du monde, l’établissement de son évidence indiscutable, suivie immédiatement par sa mise en doute (son dépassement, ou son débordement, ou sa diffraction, ou son retournement, ou son effondrement, etc.) Dans cette perspective, je m’imagine les plans de cinéma documentaire comme des petits morceaux de réel enregistrés, des blocs de durée et d’espace si denses qu’ils peuvent sans se faire mentir servir de matière à la fabrication d’ensembles déraisonnables et construire des édifices délirants : travailler à bâtir le doute du monde à partir de prélèvements de certitudes.

Ici je peux retourner à la comparaison de départ de L. L. de Mars entre bande dessinée et cinéma documentaire en faisant le chemin inverse. Qu’est-ce que peut la bande dessinée sur ces questions documentaires ? Quelles preuves du monde produit-elle ? Et par là, de quelle mise en crise de ce monde est-elle capable ?

Dans le cinéma documentaire, le monde arrive d’abord, c’est sa matière première. Le reste se construit par la suite. En bande dessinée, ce qui arrive d’abord c’est le dessin, le monde arrive plus tard. Et le dessin enregistre peu de choses, il est déjà du côté de la traduction et de l’interprétation.

À la limite si ce qu’enregistre le dessin c’est le trait du dessinateur, on peut alors envisager la situation où le trait tremblant (par exemple) de l’auteur témoigne de son état au moment de son geste. Mais ça ne suffit pas. D’ailleurs la case de bande dessinée en général ne suffit pas, j’y trouve des micro intensités qui se perdent si on les sépare du reste de la planche.

Je vis les cases de bande dessinée et le dessin qui les habite à l’inverse des plans de cinéma, comme un ensemble de petits morceaux de sens insuffisants, presque inopérants, des petits bouts de doute et d’incomplétude qui, pris dans la structure de la page, fabriquent un tout qui articule, qui pense, qui consolide un monde en face de soi auquel se confronter, presque intégralement détaché de tout enjeu d’articulation au monde des faits. Cette structure est puissante, ce qu’elle construit est forcément opérant et solide, du coup je ne doute pas du monde proposé par la bande dessinée. Quel que soit son degré d’imaginaire, de basculement ou de lent déraillement, j’y adhère instantanément. D’abord parce que son rapport au réel est un écho ou un rebond lointain, la bande dessinée s’en débarrasse facilement pour exister autant que souhaité à distance. Mais aussi parce que sa structure même fabrique une forme de cohérence et de permanence qui se suffit à elle-même.

Il y a une vraie beauté là-dedans. Sous la Maison de Jesse Jacob (éditions Tanibis), par exemple, commence par un ensemble de formes et de couleurs abstraites, qui finissent en personnage par la seule force de la séquence et de la présence de phylactères. Mais par rapport aux questions qui m’occupent ici, c’est une autre bande dessinée qui m’intéresse pour les formes et les récits qu’elle fait naître à partir du ça a eu lieu d’un fait divers.

Les Visés de Thomas Gosselin et Giacomo Nanni se place d’emblée du côté du récit factuel puisqu’il raconte un fait divers qui a fait date, le premier meurtre de masse aux États Unis, perpétré par Charles J. Whitman dans les années 60.

Rapidement, le livre fabrique un pacte de lecture, celui de la réécriture, de la distanciation d’avec les faits. En changeant le nom du personnage principal, de Charles Whitman à Richard Emerson, les auteurs libèrent leur récit du cadre de l’exactitude des événements. Pour autant, la narration ne va pas cesser d’entretenir des liens avec la vérité historique, dans un travail de plis et de replis, mélangeant les énoncés et faisant des rappels constants aux différents niveaux de récits que cela permet. Cela produit une réalité hallucinée, où la tuerie à venir plane comme une menace constante, comme un mauvais rêve qui hante sans cesse le personnage principal. Le principe du rêve est d’ailleurs ce qui caractérise l’être au monde de Richard Emerson, complètement obsédé et habité par ses cauchemars. Il rêve la nuit, il rêve le jour, en parle aux personnes qu’il croise, en fait le récit dans ses carnets, au point qu’il soit habité par une sorte de destin, d’Histoire à venir, celle de son geste de tueur qui fait déjà partie de lui et qui s’annonce continuellement au lecteur. Le fait historique comme virus de la fiction, ou parasite de l’imaginaire.

Dans cette fiction troublée par le réel, les frontières deviennent poreuses. Si la fiction peut rêver le réel, le monde devient un maelstrom de correspondances.

Par exemple, dans une longue scène saisissante vers le milieu du livre :

Richard a décrit dans son journal intime le meurtre de masse encore à venir auquel il a rêvé. Il imagine ses victimes, leur donne un nom, un passé, tout un ensemble de descriptions précises qui s’avèrent être des éléments documentés des vraies victimes du vrai fait divers. Dans cette histoire, elles prennent la forme d’un fantasme.

Face à sa mère qui vient de lire ce fantasme, il va se défendre du caractère inquiétant de ses écrits en expliquant qu’il ne s’agit que d’un exercice d’imagination, issu de ses propres pulsions mais aussi d’un effort d’invention, une façon de se mettre à la place d’un personnage qu’il n’est pas. « Ce ne sont que des mots ». Ici le discours du personnage fait penser à celui d’un auteur décrivant sa démarche de création, et résonne fortement comme un miroir que se tend Thomas Gosselin à lui-même. C’est un développement étonnamment long, une sorte de note d’intention d’un artiste qui prend la peine de définir en quoi son texte vient tout autant de sa subjectivité que d’un travail intellectuel (« j’essaye de me mettre à la place du tueur », « j’ai seulement un peu fouillé dans mon côté sombre »).

Par la suite, pour prouver qu’il s’agit d’un personnage de son invention et pour que le lecteur de son journal ne s’y trompe pas, Richard Emerson propose de donner un nom à son protagoniste : Charles Whitman, du nom donc du vrai tueur.

Plus loin, Emerson tue sa mère d’un coup de revolver. Avant cela, il va, devant elle, taper sur une machine à écrire la description précise du meurtre à venir. Une case montre le texte sur le papier de la machine. La case d’après en sera l’exacte figuration. C’est le texte de fiction d’un personnage de fiction inspiré de faits réels qui fait advenir la fiction.

Cet enchevêtrement vertigineux des couches de faits et de fictions, qui se croisent, se dénoncent et se confirment, va jusqu’à former un personnage hybride, Whitman/Emerson/Gosselin, chargé de tous ces jeux de miroirs et de renvois mélangés.

Il y a quelque chose d’une force démiurgique à l’œuvre, un mouvement très puissant et maîtrisé du scénario qui joue avec précision et savoir-faire sur les différents niveaux de rapport au réel . Ça fabrique un ensemble de maillages à la fois exubérant et rigoureux, dont les débordements et les différents niveaux de lectures sont savamment mis en place (c’est un des aspects récurrents dans le travail de Gosselin que de jouer avec des logiques implacables en les poussant jusqu’à l’aberration). C’est alors par le dessin qu’advient le déséquilibre nécessaire qui fait dérailler le brillant agencement.

Il y a une bizarrerie, quelque chose de malaisant dans les planches dessinées par Giacomo Nanni, qui vient du mélange de plusieurs régimes d’images et de styles graphiques différents. Il y a tout un ensemble d’éléments qui sont issus d’un travail de documentation, en particulier certains décors qui sont visiblement dessinés d’après photo. Ils installent un environnement réaliste et référencé qui convient bien à l’idée d’une histoire inspirée de faits réels, effet renforcé par le traitement des couleurs et de la texture des images qui fait penser aux techniques d’impression des comics américains de l’époque.

Mais les personnages par contre sont plus proche d’un forme de grotesque ou de caricature. Leurs corps sont disproportionnés, et leurs traits sont souvent grossiers, têtes énormes, nez simplifiés, yeux de billes. Et puis les postures sont parfois rigides, figées, tout comme les visages qui font penser souvent à des masques. En particulier pour le personnage principal, dont le visage semble prendre toute la place, comme s’il était sans corps, comme si son existence dans le monde était théorique, une hypothèse. Régulièrement d’ailleurs, il ne sera qu’un dos ou une silhouette.

Le dessin est alors par intermittence précis, séduisant, puis enfantin, jeté, violent. Ce mélange dans les mêmes pages d’élégance et de rugosité, d’affirmation d’une réalité des lieux et d’une fiction des personnages, construit un écart et un déséquilibre qui font s’entrechoquer les éléments plastiques du livre. Ça prolonge parfois le rapport trouble aux faits du récit, et parfois ça contredit le geste plein, l’impeccable précision du scénario pour le faire basculer dans une étrangeté bien plus surprenante qu’il n’y paraît tout d’abord.

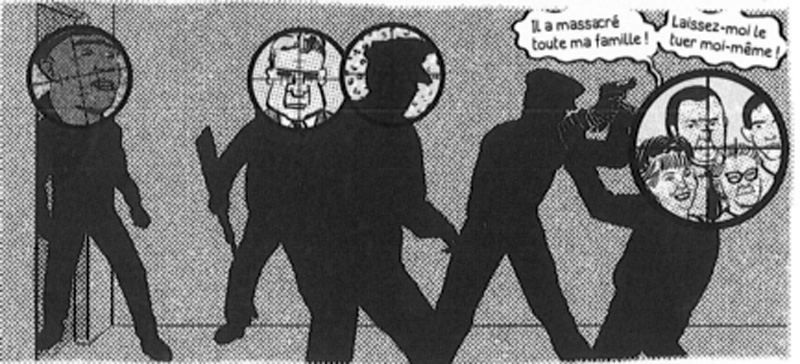

Cette étrangeté s’impose complètement et dans toute sa beauté trouble dans les dernières pages, où la fin du récit se déroule à la fois comme une apothéose et un effondrement. Le monde se réduit alors à des silhouette pointée par un viseur de fusil, qui révèle les visages des victimes. Première dissonance de ce dispositif : le viseur n’est pas exactement le point de vue subjectif du tueur, puisqu’il vise aussi les personnes dans des intérieurs inatteignables pour le fusil : couloirs, escaliers... Deuxième dissonance, les visages qui apparaissent sont des réminiscences des personnages croisés par Emerson les jours précédents. Le traitement des couleurs et du grain sur ces visages du passé posés sur des silhouettes noires produit alors un effet semblable à celui d’images d’archives incrustées, mais cet effet issu du champ documentaire se gonfle ici d’une dimension délirante. Impossible de savoir si ces personnages croisés plus tôt se retrouvent tous comme par hasard sur le lieu de la tuerie, ou si le viseur plaque sur les corps des visages projetés de la psyché du tueur, ou s’il s’agit d’images relevant de l’imaginaire des victimes ou même d’un imaginaire collectif (le flic lambda, la famille lambda, la femme lambda...)

Les Visés procède bien d’un « supplément de puissance », une manière de se décoller du fait divers pour travailler la porosité des énoncés et des récits. Mais c’est justement en faisant de ses aspects documentés les pivots d’une possibilité du délire et du cauchemar que le livre devient si singulier. En multipliant les points de friction entre les différents référents et les niveaux de récits successifs et entrelacés, Gosselin et Nanni font apparaître au cœur de leur livre le doute fécond et le vacillement du monde si particuliers quand ils sont travaillés par le cinéma documentaire. Ainsi c’est à partir de l’affirmation d’une véracité de l’histoire et l’utilisation discrète et solide des procédés documentaires que ce récit atteint une sorte de dimension quantique, une histoire à la fois et en même temps complètement vraie et complètement fausse.