Le papier, objet et monde

CÔME MARTIN

avec des contrenotes de Alexandra Achard, Loïc Largier & L.L. de Mars

Pendant longtemps je n’ai pas fait attention au papier sur lequel étaient imprimées les bandes dessinées que je lisais. Ce qui m’intéressait, c’étaient les histoires qu’elles racontaient. Il m’a fallu tomber dans les aventures de Julius-Corentin Acquefacques, à travers le trou vertigineux de L’Origine, pour comprendre que la plupart du temps la façon dont une bande dessinée se présente à nous et ce qu’elle raconte est peu ou prou la même chose. Je ne vais pas décrire le principe de l’anticase de L’Origine, on le connaît depuis 1990.

Et c’est pourtant cette description-là qui, je crois, est nécessaire parce que c’est par celle-ci, tout simplement, qu’il faudrait commencer. Parce que c’est peut-être le point où le problème se pose, où les problèmes se font.

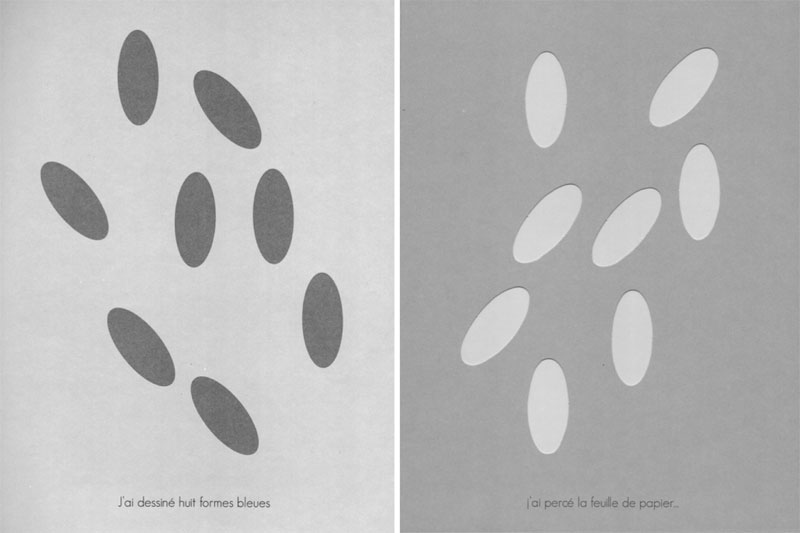

L’anticase de Marc Antoine Mathieu est un trou dans le livre L’Origine. Imprimé sur papier couché mat, quelque chose comme approchant du 115g donc relativement fin, les feuilles, après l’impression et la mise en livre, un certain temps maintenu fermé, collent. Ce qui fait que ce trou, le plus matériellement du monde un trou dans la feuille, situé en plein milieu, arrivant planche 37 recto et 38 verso, ne se découvre pas immédiatement.

La planche 37 se lit normalement. C’est au moment de décoller la planche 37 de la suivante que le trou se dévoile. Apparaît. Surgit. Laissant voir que la case lue au travers est celle de la planche 39 reportée comme par avance. Laissant augurer que nous allons relire une case déjà lue planche 36. Les relier par transfert d’une planche l’autre, d’une image l’autre.

Ce trou, une fois la surprise passée, se laisserait appréhender assez facilement s’il n’enrayait la machine du récit toute entière tournée vers sa fin. Force de progrès, elle se doit d’aller au bout.

De fait ce trou c’est un gadget. C’est l’objet qui vient signifier le plus platement du monde ce que l’ouvrage depuis le début nous démontre. Qu’il y a une mémoire de la lecture. Mais aussi une projection. Tout le livre, dans sa volonté tendue de faire advenir ce trou ne réussit qu’à en faire un prétexte. Et comme il n’y a rien d’une complexité technique quelconque à trouer une planche (Marc Antoine Mathieu lui-même souligne dans un entretien que c’est une technologie à laquelle, en tant que graphiste, il a souvent fait appel (1) cela devient un truc.

Ce trou c’est une blague mal préparée. Ou plutôt c’est une blague tant préparée que ses effets sont annulés sous trop de labeur visible (2). C’est une blague qui en cours de route râpe d’un détail oublié, qu’il faut se reprendre pour la remettre dans le bon chemin.

L’idée du livre L’Origine me semble tenir d’une confusion entre le temps du récit et le nôtre. Comme s’il y avait dans la lecture du passé, du futur et bien sûr du présent alors qu’il s’agirait plutôt de co-présences. Le souvenir d’un autre texte affleurant pendant une lecture ce n’est pas plonger dans le passé mais bien faire surgir dans le temps présent le-dit souvenir, c’est-à-dire le ramener, le conjuguer à nouveau au présent.

Le trou, contre ses intentions, produit ses effets. Quand nous lisons la cinquième case de la planche 37 nous lisons bien la cinquième case de la planche 37. Qui se révèlera être aussi la cinquième case de la planche 39. Elles ne sont pourtant pas plus temporalisées l’une que l’autre, seulement localisées.

Mais il y a bien un trouble dans ce surgissement, c’est qu’il produit un soubresaut du récit, un calage. Le moteur, l’espace d’un instant s’arrête, la mécanique se bloque. Le dispositif enraye le récit mais ne l’entrave en rien. Il interfère seulement mais c’est vite rattrapé.

Cela pourtant recommence une planche plus loin. Une redite qui permet aux personnages de se rendre compte de la présence du trou et d’en rendre compte, de le théoriser. C’est cette explication en cours de route de l’évènement, sa prise en considération dans le temps même de son avoir lieu que ça foire. L’explication de la blague. Manquée parce que mal racontée. Ratée parce que mal-assurée de ses effets, s’explique.

C’est parce qu’il y a justification du trou qu’il manque sa cible. Il devient un objet de décoration (rien contre la décoration en tant que telle, mais ce n’était pas le rôle assigné du trou que d’en être). La question temporelle qu’il poserait était en fait déjà réglée par le surgissement des différentes mises en abîme auxquelles recourt le récit.

On peut dire que planche 11 c’était déjà fini. On remettait sous nos yeux, à l’épreuve de la lecture ce que nous avions déjà lu. Planche 23 on lit ce qu’on aura à relire quelques pages plus loin. Planche 29 on lit ce qu’on lit le lisant. Planche 42 on lit ce qu’on ne devrait pas lire. Ce dispositif mené en quatre planches tient mieux que tout parce que dans le même temps qu’il poursuit le récit sans ciller il le fait tout de même toujours bégayer.

La logique d’un récit constamment en progrès ici à l’œuvre ne peut supporter l’apparition d’une pratique de trouée en son cœur même. Elle n’y a pas sa place en tant que pratique sensible. Tout le risque de l’industrialisation sous nos yeux. Pour que ce trou puisse avoir lieu il faut qu’il soit sans danger, que tout son entour soit une barrière de sécurité et de pensée. On ne peut pas tomber dans ce trou comme dans un piège parce qu’il est inopérant, rendu inopérant par une stratégie de révélation intellectuelle. Pourtant il ne nous apprend rien que l’on ne sente déjà. Il se tient dans l’ordre d’un petit jeu inoffensif car ne nous engageant en rien. Ne nous engageant physiquement en rien.

Loïc Largier

1. Dans une entrevue publiée dans le numéro 4 de la revue le 9e Art, Marc-Antoine Mathieu explique que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela n’a pas été si compliqué de vendre l’idée à l’éditeur : « Guy Delcourt m’a posé des questions mais ça ne lui a pas fait peur. Comme graphiste, j’avais souvent eu recours à des découpes ou à des pliages à l’occasion de plaquettes et de cartons d’invitation, donc je savais que ce ne serait pas compliqué à réaliser. » (p. 68).

2. voir les planches 5, 6 et 7 de L’0rigine.

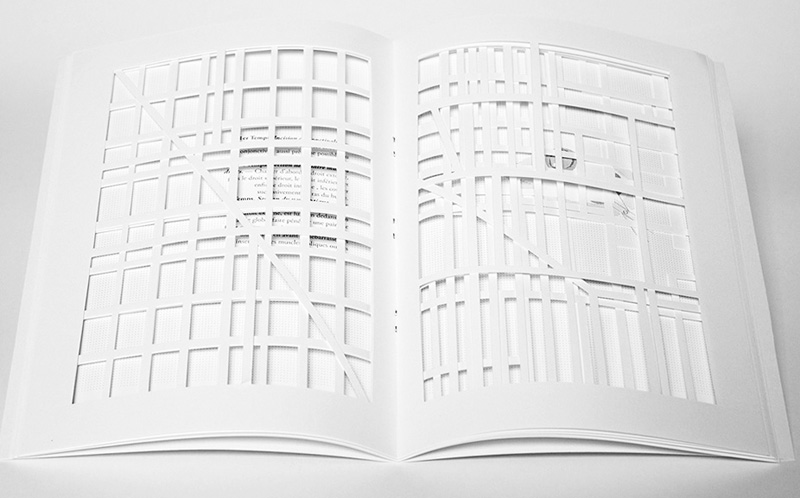

Après qu’un motif de grille a traversé tout l’album (sol carrelé, carreaux de salle de bains, fenêtres, pyjama…) et la métatextualité poussée en bouquets, l’album va plus loin et propose grâce à son absence de case un voyage entre les pages, faisant de l’espace un temps à travers lequel on peut naviguer : la page devient une machine, et j’imaginais déjà le défi technique que représentait l’évidage de centaines, voire de milliers d’exemplaires de l’album.

Une fois ce premier trou repéré, j’ai commencé à en croiser partout. En littérature d’abord, avec Albert Angelo de B. S. Johnson, où à nouveau le trou permet de voyager dans le temps : on voit au bas d’une page un filet de phrases laissant penser que le protagoniste va mourir dans 3 pages, autant dire dans quelques heures, assassiné par l’un de ses élèves. Mais il s’agissait d’un leurre : le texte parlait de la mort de Christopher Marlowe, et si on peut y plaquer beaucoup d’analyses plus ou moins métatextuelles (je renvoie les curieux·ses à Jonathan Coe (1), Vanessa Guignery (2) et Patricia Waugh (3)) j’y vois surtout, à nouveau, une prouesse technique pour un livre imprimé en 1964 !

Il y avait des trous partout désormais : le suivant fut découvert chez Jonathan Safran Foer et son Tree of Codes qui revisitait aussi bien A Humument que les nouvelles de Bruno Schulz. Dans la littérature jeunesse il suffisait d’ouvrir un livre pour tomber dedans. La plupart de ces trous — j’évite l’inventaire, ça remplirait le numéro entier — étaient assez tape à l’œil (c’est le cas de le dire) mais je retiens tout de même Hullet (« Le trou ») de Øyving Torseter, album traversé en intégralité par un trou, couvertures incluses. Le protagoniste s’installe dans un nouvel appartement et se rend vite compte qu’un trou s’y situe ; il passe le reste de l’album à essayer de s’en débarrasser. Tout comme dans L’Origine, ce trou est une rupture à la fois dans le temps et l’espace : il est toujours au même endroit sur la page, mais il bouge au sein du décor grâce aux déplacements du protagoniste, depuis un accroc sur une cloison jusqu’à une bouche d’égout ouverte. Le plaisir haptique de sentir cet espace qui manque dans la page, d’y glisser ses doigts, n’était cependant pas réservé aux amateurs de livres d’artiste ou au jeune public. J’en revenais à la bande dessinée avec Le Fond du trou de Jean-Paul Eid, lui aussi traversé par un trou, couvertures comprises.

Le trou bien qu’il puisse l’être par facilité n’est pas un énième facteur récréatif — Oh c’est drôle, on peut mettre son doigt dans le trou ! —, ni une fantaisie — Je parle de trou, ah tiens, si je trouais la page ? Le trou pris comme facteur formel qui s’offrirait en geste immotivé par le récit n’en demeure pas moins producteur à part entière de la bande dessinée comme en témoigne Sous les bombes sans la guerre de L.L. de Mars. Si les trous n’y agissent pas sur la construction du récit visible, ils en modèlent pourtant le rapport général. Autrement dit, si ces trous sont sans intérêt direct pour ce qui s’y lit, ils introduisent la pluri-chronie des luttes à l’ouvrage : lutte de l’auteur/lutte du père. Les trous gratuits n’y sont pas triviaux, ils font écho à la critique permanente d’une économie du livre adversaire des productions qu’elle conditionne.

Alexandra Achard

L’album de Eid regorge de dispositifs Oubapiens puisque les personnages tout autant que le narrateur sont conscients du trou dans leur récit et dans leur monde ; puisque, comme dans L’Origine (4), des pages du récit sont montrées au lecteur avant leur place légitime ; puisque l’éditeur de l’album y fait plusieurs apparitions remarquées ; puisqu’un personnage de manga fait irruption au milieu du récit, perturbant son sens de lecture ; puisque ledit récit est cyclique, le trou fonctionnant également comme une sorte de portail temporel. « Faut évacuer la page ! » déclare un soldat au protagoniste dès la page 6, assimilant le papier sur le- quel est imprimé le récit au monde diégétique dans lequel évoluent les personnages ; un papier d’ailleurs tridimensionnel puisqu’il permet au même soldat d’envoyer une grenade à travers le trou, grenade qui n’explosera qu’au verso de la même page. De même la page devient à la fois unité temporelle et spatiale : « Si on n’est pas revenus d’ici six pages, appelez du renfort ! » déclare l’un des personnages ; « un ermite […] habite à 5 pages d’ici », explique un autre. Le trou dans la page devient, finalement, un rappel des règles conventionnelles de lecture qu’il met consciencieusement à mal.

Il n’y a pas de lecture conventionnelle d’un objet, seulement une lecture par objet toute entière soumise à la construction de ce dernier et régie par les moyens spécifiquement convoqués qui obligent à sa manipulation. La seule part de convention ici est celle d’une modalité sociale d’écriture qui voudrait que le français se lise de gauche à droite et de haut en bas. Toutes ruptures ou alignements divergents ne mettraient donc pas à mal la lecture, mais obligeront le lecteur à se soumettre à la bonne manipulation pour la rendre possible.

Alexandra Achard

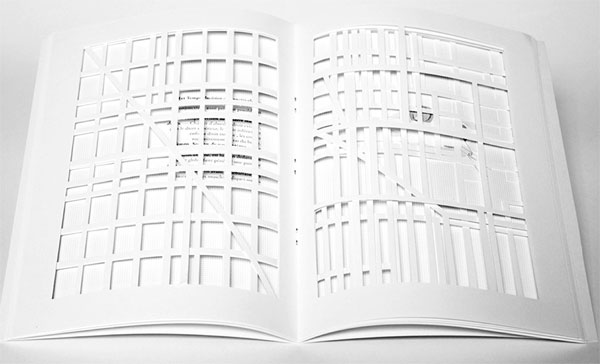

Ça, il y en avait des trous, et je n’avais même pas commencé à me plonger dans les livres d’art, les livres d’illustration, les livres bizarres qu’on ne savait pas où classer et dont plusieurs des personnes écrivant ici étaient coutumières : Layers de Florian Huet, traversé par un trou qui métamorphose chaque dessin en le surexposant aux précédents et aux suivants, vertige graphique semblant sans fond ; Carré carré carré carré de L.L. de Mars et Benoît Préteseille, improvisation en expansion à mesure que les pages se tournent et que les trous s’agrandissent, menaçant d’avaler tout le livre ; Frames de Florian Huet où il ne reste plus rien que des cadres fantômes, écroulant leurs absences les uns sur les autres, n’attendant plus qu’on les comble ;

À titre d’exemple, puisqu’il n’est pas ici question du reste, nous pourrions tirer le fil des trous-images. Il s’agirait donc, par exemple, de ne pas confondre une pirouette d’agencement des cases visant à installer un vide construit et construisant le récit — l’anti-case —, et une perturbation du récit par un trou imposé aléatoirement de façon postérieure. Dans ce cas — comme pour L’Origine — le trou de la case évidée impacte le récit de la même façon qu’une case dupliquée, pouvoir erronément identifié comme propre à la brèche.

Le trou, image comme une autre, peut donc répondre des mécanismes qui ne semblaient objectivement pas le concerner. Il en va ainsi de ce qui rapproche Layer de l’Arbre de la Connaissance. Ils sont des variantes d’un certain procédé de décalque, différents moyens pour une même finalité. Le premier quand le trou laisse apparaître le motif autour duquel s’articule un nouveau tracé, le second lorsque on y arrive par recours au papier calque. C’est donc moins le trou que l’introduction dans l’œuvre de son mode de production qui est ici pertinent. Un dispositif de reprise par transfert qu’il soit visible ou sous-jacent — son ostention relevant d’un autre débat —, où « la constitution des images se fait selon un processus qui assure leur identité mutante. […] ; il y a prélèvement, enlèvement, d’un ou plusieurs éléments et mixage avant l’exécution d’un dessin » (Florian Huet). Le trou n’a donc pas ici de pertinence comme traversée de la chose, mais en tant que moyen visible de faire autrement un geste qui se réalise ailleurs.

Rien n’empêche d’ailleurs que cet élément prévale sur ce qui y est raconté, toujours avec les travaux de Florian Huet, Les enquêtes imperceptibles d’Emilio Ajar usent des trous non plus seulement comme trace du moment de production, mais pour précisément en artificialiser le temps de production, soit faire de celui-ci une composante artistique à part entière de la bande dessinée. Une approche que l’on pourrait rapprocher du Tessere de Raffaella Della Olga pour qui « il y a toujours une scène de travail cachée dans une œuvre », et où « la répétition inscrit l’œuvre dans l’ordre ordinaire des jours et des heures. L’œuvre est à la fois une mesure du temps et son abolition et l’horloge d’un commencement qui ne finit jamais. » L’on constate ainsi que si le trou est toujours présent matériellement dans la bande il n’est pas toujours pertinent en tant que trou mais en ce qu’il indique l’outil et la répétition, la poinçonneuse pour Huet, le martèlement du doigt de la machine à écrire chez Della Olga. Des jeux à l’infini qui, dépassée la positivité de l’intervention — trouer, déchirer, plier, etc. —, peuvent soulever des questions de pure représentation, allant jusqu’à pourquoi pas faire du trou un procédé de caviardage. Ainsi ne réduire le geste de la percée qu’au trou omet ce qui par l’évidement est saturation de l’espace et partie intégrante de la structure faisant que le vide fonctionne à l’égal des pleins. À la question « De quoi notre œil s’occupe dès qu’il n’y a plus rien à voir ? », le trou répondrait de tout. Frame ou L’œil absent n’est pas un regard vide — sa reproduction — en sont l’expression manifeste. Troués de part en part, ces bandes dessinées où la découpe a laissé place au vide forment le plein ; où la soustraction laissant passer et le regard et la lumière construisent l’opacité. Une contradiction de la fonction première du trou puisqu’il réintroduit de l’image là où précisément il la déposait, il n’est donc plus un trou mais le tout — plus le vide mais le plein — et opère de la même manière que le noircissement des pages des black-out poetry.

Alexandra Achard

des dessins de trous dans Fétiches de L.L. de Mars (et d’autres trous encore dans Hors sujet du même) ; un dédale à traverser via les trous de la page avec Labyrinthe de Nocola Henry (on en parlait déjà dans Pré Carré douzième) ; et ainsi de suite. Et à chaque petit ou grand livre dégotté, je me disais la même chose.

C’est qu’il y avait aussi des déchirures, différence subtile d’avec le trou bien délimité, coupé à la machine, au cutter ou autre engin à failles rectilignes. La déchirure, je l’ai croisée dans l’édition de Tristram Shandy de Laurence Sterne chez Visual Editions (le fameux chapitre XXIV du 4e volume, entité virtuelle et farceuse, y est matérialisé par dix talons de page soigneusement arrachés par une machine), puis dans Un Cadeau de Ruppert et Mulot où le lecteur déchire des languettes prédécoupées pour s’enfoncer dans l’épaisseur du livre en même temps que les deux médecins légistes faisant office de protagoniste fouillent dans un cadavre pour y découvrir un cadeau de Noël. Je l’ai à nouveau surprise chez Mathieu avec Le Décalage, dont le récit s’embraye dès la couverture et en retard avec le scénario prévu : les personnages secondaires de l’univers fictionnel déployé par Mathieu sont projetés à la recherche d’une intrigue et il leur faudra trois pages déchirées au milieu de l’album pour que leur héros finisse par rattraper le récit en cours. En découvrant cette astuce, je me demandais là qui avait déchiré la page, si l’acte rageur n’était pas diminué par un aspect un rien mécanique ? D’autant que comme dans certaines œuvres d’Étienne Lécroart ces fragments de pages déchirées sont conçus pour être lus en superposition, les dialogues du recto d’un feuillet correspondant parfaitement aux phrases d’un feuillet suivant, à l’aide d’espaces introduits artificiellement entre les lettres. Pour le dire autrement, Mathieu souhaite proposer au lecteur un dispositif fragmentaire anormal dans un récit en bande dessinée tout en préservant une cohérence interne à ces déchirures, ce qui gâche un peu son effet. D’ailleurs dans mon exemplaire la première des trois pages déchirées semble avoir échappé à quelque séparation mécanique et demeure en place, laissant un espace blanc sur la moitié de sa surface comme une sorte d’invite au lecteur à déchirer lui-même le fragment surnuméraire ; mais déchirer soi-même la page dans de telles circonstances, est-ce abîmer le livre et son récit ou lui redonner sa cohérence interne ?

Face aux œuvres déchirées, qui parfois se signalaient dès la couverture — celle du numéro 7 de Raw, assez célèbre, mais aussi celles de Limbo d’Ilan Manouach, livre résolument anti-mécanique et d’Imagos de Noémie Lothe, un trou déchiré pour cette dernière ! — la même remarque me venait que devant des œuvres en transparence, car il y en avait aussi ! L’arbre de la connaissance de C. de Trogoff adapte une nouvelle d’Henry James sur des feuilles en calque qui rendent l’espace traversé de plus en plus saturé. Dans Polychromie des Éditions Polystyrène, on utilise des filtres de couleur pour lire alternativement deux versions d’une même page, comme deux univers parallèles retrouvés collés l’un à l’autre à même le papier. Même moi je m’y suis mis (mais là, je vous laisse chercher). Et à chaque fois.

Il y avait aussi les pages qu’on pouvait plier, et la liste de s’allonger sans fin comme un accordéon qu’on déplie encore et encore et encore et.

En littérature jeunesse, par paquets. Station 38 d’Andy Hirsch dont je n’ai jamais lu d’exemplaire mais que j’ai vu décrit comme un cube à déplier au fil de la lecture pour découvrir un astronaute déambulant dans une station spatiale, chaque case étant une pièce vouée à disparaître dans l’espace de l’hors-livre.

La republication des Métamorphoses du vide de Maurice Henry, aux éditions du Sandre, m’amène à quelques réflexions sur certains effets difficiles à réduire, à contrôler, auxquels conduit l’usage du massicot graphique par lequel on souhaite ouvrir le livre, assez littéralement, à de nouvelles prospectives (j’appelle massicot graphique celui qu’on destine à creuser le livre par des effets de brèches, de trouées, par des ajours dans les pages, dans la couverture).

On pourrait distinguer dans cette pratique deux tendances significatives du trou, tressées en tension plus qu’elles ne définiraient des valeurs ou des usages distincts : l’une vise plus ou moins à abolir le trou comme présence matérielle pour l’impliquer dans le récit ou pour le mouler dans le répertoire formel ; l’autre vise plutôt à le manifester en tant que trou, processuellement et sémantiquement. Le trou comme processus matériel a pour objet la corporéité du livre, qu’il affirme en l’agressant, et il doit apparaître, il apparaît, en tant que trou. C’est en tant que trou qu’il est regardé.

Le trou comme élément viral d’un récit est l’objet de ce dernier et, en tant que tel, est invité à disparaître comme trou matériel : c’est en tant que passage vers la page opposée qu’il est conçu et perçu, c’est à travers lui que le récit prend les rênes.

Évidemment, cette opposition n’est ni si tranchée ni si clairement lisible : dans le Labyrinthe de Nocola Henry (1), par exemple, si le trou se présente bien comme lieu de passage destiné à produire une ellipse matérielle entre recto et verso que rien ne peut prétendre réduire, il apparaît néanmoins que les dessins de labyrinthes qui frappent les pages, s’ils sont bien motivés par ces trous circulaires, les motivent également par la construction d’un minimum narratif : c’est celui qui justifie le mouvement de lecture du livre et sa perception en tant que récit. Et d’un autre côté, si le trou qui traverse de part en part le « Hole book » comme le « Explosive book » de Peter Newell est effectivement au service d’un récit avec lequel il entre en collision matérielle (ce qui lui donne également son devenir-récit, celui par lequel il devient « plusieurs » trous), c’est en tant que trou qu’il agit, c’est en tant que trou qu’il pénètre l’espace diégétique et se perçoit par les personnages. Cependant, dans ces deux livres, afin d’échapper aux propriétés physiques du trou dans les pages, celui-ci est rendu matériellement si peu significatif qu’une reproduction ordinaire ne brime en rien sa charge, ne prive le livre que du jeu de représentation symbolique de son saccage, sans rien changer de sa lecture. Qu’est-ce qui le différencie tant du trou de Nocola Henry ? c’est sans doute que le trou de Newell n’est au fond qu’un signe de trou qui ne prend aucun des risques encourus par l’ajourage affirmé, étendu : quand le trou dans le livre quitte ce simple jeu de présentation étriqué par la signification, il doit alors se soutenir en tant que fenêtre, ouverture, judas, rideau théâtral de la diégèse.

Et c’est là que les problèmes commencent : est-ce réellement possible ? Les opérations matérielles ne capturent-elles pas, ne paralysent-elles pas un récit dans les constructions formelles dont elles gouvernent rythmes et structures ? C’est ce qu’incline à penser la lecture de ces « Métamorphoses du vide », tenues à juste titre pour un très beau livre, qui semble pourtant encombré d’une double charge : celle du cadre imaginaire lourdement connotatif porté par le geste de percer, d’ouvrir, de dévoiler, et celle d’un dispositif technique qui condamne à un formalisme contraint et un étrange piétinement de la lecture.

Nous atteignons assez vite les difficultés énormes — et que je crois sans solution satisfaisante — posées par la métaphorisation : quand le trou est métaphorisé, il n’est plus que le pertuis sans substance, abstractisé, d’un vecteur, le vecteur de sa traversée, largement subordonné aux matrices imaginaires du démasquage, de la révélation, de l’œilleton. Ces matrices, bien vite essoufflées, gouvernent le livre de Maurice Henry : le voilà condamné au couplage onirique et érotique qui en travaille l’histoire littéraire et picturale. Il me semble que le mouvement de lecture à travers les ajours ne peut échapper au mouvement analogique de la série métaphorique qui a construit cette histoire. Le trou, hélas, est très chargé.

La nécessité pour l’ajour étant dans ce cadre de disparaître en tant qu’ajour pour ne jouer que comme ouverture dans l’espace du récit, voilà notre auteur plus ou moins condamné, dans la plus grande partie des cas, à habiller des béances par des images en composant avec tout ce qu’elles briment bien plus qu’avec ce qu’elles offrent. La cassure de la ligne temporelle impliquée, une fois la page trouée, par la réapparition d’un verso à travers le verso suivant, entraîne le récit dans un étrange sentiment de déjà-vu. L’enlisement auquel conduit cette espèce de bégaiement visuel dans le récit entre en contradiction avec les promesses visionnaires de l’ajour… Les pages de ces « Métamorphoses », bon an mal an, s’organisent tout autour de cet artifice encombrant qui peine à cacher son labeur, et rien ne semble pouvoir freiner l’ennui puis la déception qui, lentement, gagnent.

Qu’est-ce qui est si décevant ? Peut-être ce sentiment que tout ce que promet un tel pari pour un livre l’émiette peu à peu entre nos doigts : les trous en tant que trous, puisqu’ils doivent succomber à un fonctionnement, disparaissent ; le récit, qui est si visiblement et si contradictoirement subordonné à leur existence matérielle, voit chaque nouvel ajour le frapper de son incongruité régulatrice. Le dessin est si contraint par les va-et-vient du regard qu’amène la double participation de la trouée au recto et au verso qu’il se perd dans les tentatives de les contrer ou de les épouser, qu’il s’épuise dans les contorsions décoratives pour combler ou habiller les écueils de sens.

Je note une exception — qui apparaît sous deux formes — dont il n’est pas difficile de comprendre qu’elle s’impose, en quelque sorte, par sa capacité à déplacer le trou-métaphore vers le trou-matériel ; perçu comme trou à l’intérieur du récit, il conjugue un instant son apparition à sa disparition : c’est la bouche immense d’un poisson au recto dont on découvre, à l’avers, le palais organique qu’elle ouvre au héros. C’est, un peu plus loin, la grotte vers laquelle le héros court s’engouffrer en recto et dans laquelle il dévale au verso. Dans ces deux cas, illustrant la même construction, c’est la superposition d’un trou diégétique à un trou matériel qui produit le passage par tous les états possibles du passage que construit toute lecture et qui justifie l’usage d’un massicot graphique. C’est au fond la construction dont le labyrinthe de Nocola Henry est à la fois le prototype et, peut-être, la seule solution tenable. En d’autres termes : pour que le trou fasse vraiment quelque chose à un récit, il doit n’être qu’un trou.

1. voir Pré Carré 12

L.L. de Mars

Plusieurs mini-comics de Jason Shiga comme The Bum’s Rush ou The Last Supper dans lesquels le lecteur suit des flèches lui permettant d’explorer les choix moraux d’un personnage souvent confronté à une action banale (par exemple un enfant refusant de manger ses choux de Bruxelles) et qui sont souvent accompagnés d’instructions qui explicitent leur fonctionnement.

Relativité d’Audrey Hess, un récit cyclique publié sous forme de trois cercles superposés dont le lecteur doit soulever et retourner les quarts, qui constituent autant de cases, pour progresser dans le récit.

La série des Aventures intersidérantes de Jean-Pierre Vortex de Sylvain Moizie où chaque case se dissimule sous les autres, nécessitant de plier et déplier la carte que l’on tient en main pour lire les 5 cases d’une histoire cyclique (ainsi l’une des Aventures consiste en l’exploration d’un tunnel qui n’en finit pas de s’enfoncer dans la terre).

Le trou anéantit la question du recto-verso. Les traversant les deux, il n’est ni de l’un ni de l’autre, et de l’un et de l’autre en même temps. Ce qui entraîne la possibilité que ce qui fut lu une fois le soit une seconde transformée.

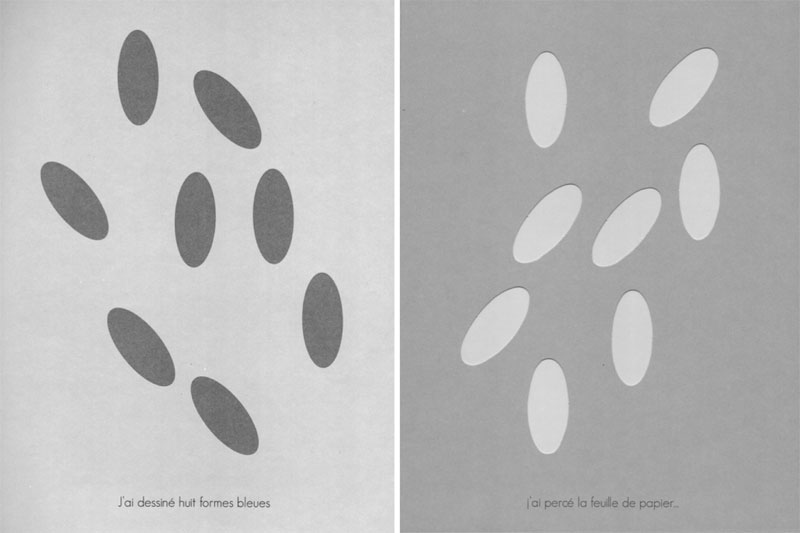

C’est ainsi que s’ouvre 2 yeux ? (1). Établissant sur les deux premières pages du livre visuellement et formellement une concordance entre dessin et trou mais énonçant très clairement et concrètement leur statut à chacun et, par là, leur différence, l’auteur produit lors du rabattement de l’un sur l’autre pour passer à la page suivante une fiction. C’est-à-dire une image.

Le trou ici agit au recto comme possibilité technique de produire des formes graphiques comme dessin, et au verso comme trou, révélateur d’une forme sous-jacente, in-vue la première fois et indevinable.

Un agent à la fois de transition et de transformation.

1. Lucie Félix, 2 yeux ?, Paris, Les Grandes Personnes, 2012.

Loïc Largier

La Véridique Aventure d’un e-mail d’Olivier Philipponneau et Alain Enjary, publié sous forme de surface à déplier qui révèle à chaque manipulation de nouvelles significations pour les fragments de cases que l’on avait jusque là sous les yeux, correspondant à la complexification du parcours de l’e-mail en question.

Et à chaque fois que je tombais sur un livre troué, un livre déchiré, déplié, non relié, transparent, à assembler soi-même, à explorer comme un puzzle ou un labyrinthe, je n’en revenais pas qu’il en existe autant car bon sang, ce que ça doit être compliqué à imprimer !

Il faut dire que ce n’est pas un hasard si les exemples de telles œuvres se retrouvent surtout chez les petits éditeurs, ceux qui osent prendre le risque que ça ne se vende pas, que ça prenne trop de temps, trop d’argent, que ce soit trop bizarre pour publier ça à plus d’une dizaine d’exemplaires. Que des albums comme ceux de Marc-Antoine Mathieu soient publiés par montagnes, que le public soit au rendez-vous, on pourrait dire que c’est le résultat d’expérimentations tièdes, de récupérations de procédés autrement plus audacieux ; je choisis d’y voir une réussite, la preuve que ces choses-là deviennent de plus en plus aisées à produire massivement et que bientôt on pourra arrêter d’ignorer la façon dont est imprimée une bande dessinée, dans quel format et sur quel papier. C’est que même lorsque la page n’est pas triturée de toutes les façons possibles, on peut tout de même faire dire bien des choses à son papier. Son grammage, ses dimensions, sa couleur même sont des données qui peuvent sembler triviales mais qui font en réalité pleinement partie de l’expérience de lecture, qu’on le voie ou non. S’il est d’usage qu’un livre d’art soit générale- ment de grand format et ses pages d’un grain de qualité supérieure, c’est parce que ces caractéristiques lui apportent ce statut d’objet collectionnable. On ne lira pas de la même façon une page de journal et une page de magazine ; de même, on verrait mal un roman publié au format journal (Le Royaume de Ruppert et Mulot a néanmoins prouvé l’expérience possible en bande dessinée). J’ai rarement lu plus poétique et juste que les mots de Sophie Van der Linden au sujet des couvertures d’albums jeunesse : « La douce caresse d’un embossage rebondi, la volupté d’une couverture en papier offset ou celle, plus discutable, car abusivement lascive, d’un revêtement dit en “soft touch” convoquent assurément une palette de sens propre à décupler le plaisir et l’envie de lire » (5).

Mais au-delà de ce qui rend une lecture agréable ou déplaisante, de ce qui pare l’objet livre d’un vernis de luxe, ce qui m’intéresse depuis ma plongée sans retour c’est lorsque l’aspect du livre a une incidence réelle et mesurable sur sa lecture. À travers des trous, déchirures, plis et ainsi de suite, mais également à travers ses pages, selon leur type — car il y a des pages en bois et des pages en tissu, allez en parler à Benoît Jacques — leur épaisseur, leur densité, ou encore leur finition : par exemple le choix d’un papier mat (plus adapté à du texte imprimé) ou d’une surface brillante (réservée aux livres illustrés).

La matérialité de la bande dessinée est une pure fiction, elle n’a d’existence que dans l’observation banale de choix techniques qui, on ne sait par rapport à quelles vérités absolues, apparaîtraient comme exotiques : un toucher, un trou, une déchirure, ou encore un pli. Il n’est à tout instant question que de technique — ensemble de choix pratiques et incidences des gestes et outils utiles à la production de l’objet —, qui est une part autonome de son système, complémentaire des questions linguistiques ou encore sociales qui entourent et constituent l’objet de science que serait la bande dessinée. Ainsi considérée, elle impacte toutes les analyses portant sur la bande dessinée et, puisque partie, elle infuse toutes les productions et ce quels que soient son exploitation et son degré de visibilité ! Le problème avec le traitement de cette technique réduite à la matérialité est qu’elle n’accorde de crédit qu’au manifeste — entendez le visible et surtout le spectaculaire — : le trou, la déchirure, le pli, etc. Pourtant, évacuer de façon quasi immédiate les productions qui ne le seraient pas puisque mieux dissimulées, volontairement masquées ou présentées sous d’autres atours alors qu’elles exploitent des problématiques identiques en usant d’autres stratagèmes, revient à rendre caduque la question de la matérialité. Autrement dit, ne recenser que l’observable revient à ignorer ce qui pourrait construire un ensemble globalement sans rapport qui seul offrirait la possibilité d’élaborer une analyse pertinente des enjeux recouverts ici et là par un trou, une déchirure, un pli, etc. L’on pourrait alors saisir que les éléments pris et compris comme marqueurs de cette matérialité n’existent jamais comme Trou, Déchirure, Pli, etc., mais comme des moyens de produire ou des finalités de production au même titre que tous les éléments composant à l’occasion une bande dessinée. De ce constat un monde d’analyse s’ouvre où finalités et moyens se comprennent non plus comme une intervention concrète et limitée sur un objet mais comme des manifestations rationnelles et productrices de tout ce que l’on croit ailleurs uniquement réservé au domaine du signe et de la narration.

Alexandra Achard

En ce qui concerne le poids d’une page, je pense ici à la collection Pléiade, dont le papier bible, bien que fragile, est une caractéristique constitutive de son identité éditoriale. En bande dessinée, le type de papier participe à la distinction entre une planche publiée sur papier journal et sur papier cartonné, tout comme il participe à la distinction entre comics, bande dessinée et manga, ces derniers étant fréquemment imprimés sur du papier de qualité inférieure par souci de coût de fabrication. De même, c’est la qualité du papier qui caractérise pour certains l’album franco-belge. Ainsi, quand le chercheur Mark McKinney définit pour son public nord-américain l’album (6), il met la bonne qualité du papier sur le même plan que le format du livre et sa reliure.

C’est un livre de format quasi carré deux coins (1), ceux opposés à la reliure, arrondis. Centrée dans la moitié supérieure, une trouée traverse le livre quasiment de part en part. Une suite de trous amenant à la dernière page, pleine elle. Cela se voit si on considère le livre en tant que volume. Mais dans une pratique de lecture, dans un face-à-face au livre, ce trou, cette trouée même, fait image. Dans cette frontalité c’est une surface plane à laquelle nous avons affaire. Alors, le trou disparaît et ce qui se voit, ce qui perce à travers lui, c’est un visage.

Sur la couverture, costume de magicien, que revêt donc le visage. Le magicien est celui qui détourne notre attention pour nous faire croire à un changement de réalité par une illusion. Pouvoir de travestissement, de déguisement des apparences.

Alors on tourne la page. Le même visage reconduit. Exactement le même. Mais un autre costume. Un nouveau rôle. Une autre identité que celle précédente et donc une question sur celle-ci. Es-tu bien ce que je vois ? Page suivante, même mécanisme. Visage identique, autre costume, nouvelle question. Ainsi de suite onze pages durant jusqu’à ce que la douzième et dernière page révèle nu le personnage qui habitait tous les rôles. Et maintenant le sien propre.

Le trou dans ce livre c’est ce que l’on en regarde pas. C’est celui à travers lequel notre regard passe, permettant à l’illusion de naître. Le voir en verso ne change rien. Il participe de la possible reconduite de la question de l’identification. Un oubli à chaque page.

1. Antonin Louchard, La petite bête se déguise, Paris, PetitPOL, coll. La petite bête, 2006.

Loïc Largier

Le choix du grammage est crucial pour la bande dessinée, ne serait-ce que parce qu’un papier trop fin risque de créer des effets de transparence entre le verso et le recto d’une page et ainsi mettre en difficulté la lecture du récit (si les effets de transparence volontaires sont bienvenus, les accidents ne sont pas toujours heureux). Dans d’autres cas, par exemple In The Shadow of No Towers d’Art Spiegelman, ce sont sur des pages cartonnées qu’est imprimé l’ouvrage pour mieux renvoyer aux albums de la jeunesse de l’auteur (on tirera ses propres conclusions d’un tel rapprochement). La couleur d’un papier a également un effet sur la lecture. Ainsi, le papier de mauvaise qualité des magazines publiant du manga au Japon est souvent teint en couleur pastel pour redonner un peu d’éclat à la pauvre pulpe granuleuse où s’étalent les cases. Mais la coloration du papier peut résulter de véritables choix esthétiques et narratifs de la part d’un auteur : cela est peu courant en littérature (quoique Steve Tomasula en soit friand), moins encore en bande dessinée, même si l’on doit citer la série autobiographique Au Travail d’Olivier Josso-Hamel dont de très nombreux passages sont imprimés sur des pages oranges dans le premier tome et vertes dans le deuxième. Le choix d’un papier coloré vise ici à reproduire l’expérience de l’auteur qui, enfant, dessinait sur des feuilles utilisées pour des dossiers radiographiques que lui rapportait une de ses tantes ; comme l’écrit Benoît Crucifix, « tout comme un docteur étudie [les clichés] pour dénicher les symptômes d’une pathologie ou d’une fracture, l’auteur se penche sur ses dessins d’enfant pour y lire les traces du traumatisme provoqué par la mort précoce de son père ». Ce choix de papier implique également un changement de style, puisque « sur ce support de couleur, la retouche et le repentir ne sont pas impossibles, mais plus compliqués : une fois le trait jeté, il est plus difficile de le rattraper, le corriger ou de l’effacer que sur une feuille blanche ». Ainsi, ce qui est révélé par le papier orange, ce n’est plus « un corps radioscopé » mais « un autre corps qui y imprime sa marque pour s’y révéler par ses traces d’encre et de correcteur liquide » (7). Là encore ce n’est donc pas seulement le choix du papier mais le style graphique et le récit qu’il porte qui influent sur la lecture ; sans compter, bien sûr, que l’œil percevra très différemment textes et images imprimés sur une couleur criante comme le orange plutôt que sur fond blanc.

On se souvient de cette photographie. Celle du corps d’une petite fille de 15 ans, Fabienne Cherisma, gisant sur le toit d’un bâtiment détruit, du sang s’écoulant. Son corps effondré sur trois cadres qu’elle tenait dans les bras. Abattue par la police d’une balle dans la tête. Nous sommes en Haïti quelques jours après le séisme du 12 janvier 2010 auquel elle avait survécu.

Cette photographie de Paul Hansen fut primée l’année suivante. Elle reçut le Prix de la photographie de l’année de Suède (catégorie « international news image »). On augurera que ce fut pour la dimension esthétique de la tragédie que représentait cette prise de vue. Pourtant, au mois de mars 2010 une autre photographie avait été publiée en même temps que l’interview de son auteur, Nathan Weber. Cette image révélait un contre-champ possible (il ne correspondait pas à l’instant précis) de la photo primée, faisant basculer le débat sur le versant éthique des images produites dans de telles situations par les photojournalistes.

Nous rappelant surtout que dans notre monde que l’on dit envahi d’images, tant qu’il y en aurait trop, en fait il n’y en a pas assez. Et que c’est justement trop d’images qui nous sont rendues invisibles par le simple fait de vouloir, notamment, faire émerger, faire exister une seule et unique image capable à elle seule de résumer une situation.

Patrick Waterhouse, dessinateur, photographe (voir « restricted images », très beau travail sur la question de la représentation réalisé avec les aborigènes Warlpiri d’Australie centrale, comme une autre question du trou) nous permet, par un geste éditorial très simple, de penser ces problèmes, entre esthétique et éthique, de regard par un simple trou opéré. Mettant en mouvement par cette petite chose les notions de cadre et cadrage, de champ et d’hors-champ, de ce que nous acceptons de voir et ce que nous refusons, ou ce que l’on nous refuse. Cette petite chose c’est le trou comme trou de mémoire, zone sans fond qui nous empêche. Il nous rappelle qu’une image quand elle nous parvient, c’est toujours accompagnée, c’est toujours déjà passée et traitée par un certain nombre de filtres. Elle nous arrive pleine de son pouvoir qui est que nous ignorons tout ce qui la permet.

Mais un simple geste de dessinateur, un trou, permet à lui seul la mise à jour de ces questions-là, d’une manière sensible. Ce que nous demandons.

Loïc Largier

Je ne comprends pas grand chose de plus aux procédés d’impression qu’avant d’avoir découvert la plasticité d’une page de bande dessinée (et des autres) ; mais je sais maintenant que, même si ces choix — il faudrait se demander à quel point un auteur a son mot à dire à leur sujet, d’ailleurs — demeurent habituellement invisibles aux lectrices et lecteurs, ils pèsent sur ce qui sera lu. Parfois les conventions sont transgressées ou consciencieusement piétinées, ce qui permet à un néophyte (comme moi) de passer de l’autre côté ; alors on accueille à nouveau une page comme elle devrait l’être, c’est-à-dire une surprise permanente, un rappel que le livre est aussi bien objet que monde sans que cela soit paradoxal, qu’il y a des façons infinies de lire et qu’il est si triste que leurs réalisations concrètes puissent encore tenir sur les doigts de plusieurs mains.

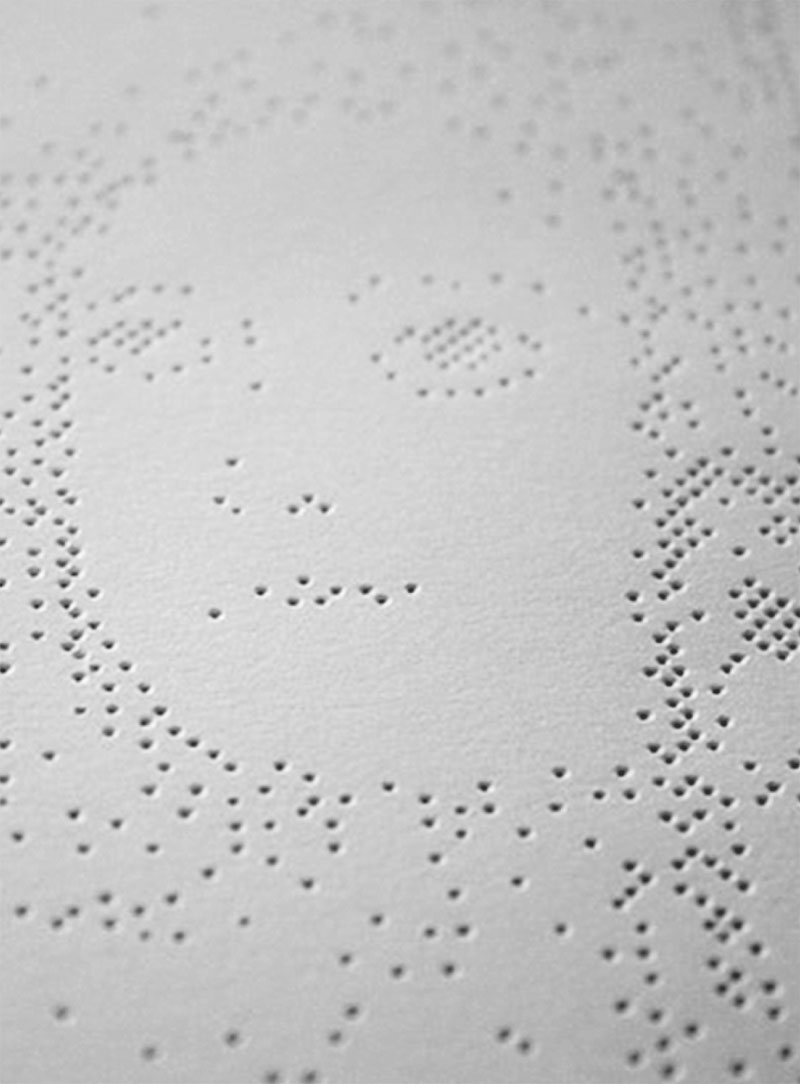

Dieter Roth fait des trous. Il produit des trouées dans des pages arrachées de livres.

Il opère sur des pages de bandes dessinées, des pages de documentations techniques, d’ouvrages littéraires, de catalogues publicitaires ou encore des livres de coloriage. Sûrement d’autres. Une certaine hétérogénéité des supports, mais aussi une homogénéité : il s’agit tous de documents déjà imprimés, d’espaces déjà remplis de signes, des lieux graphiques déjà constitués. Il les extrait chacun de leur contexte de publication. Il les troue. Très nettement. De beaux trous bien ronds. De divers diamètres. En divers positions. De sorte qu’on ne puisse penser qu’une quelconque mécanisation de ce procédé soit à l’œuvre. Qu’il y a certes l’utilisation d’un outil, mais que c’est bien Dieter Roth qui troue. Qui enlève une partie de ces pages, qui les évide.

En cela qu’il n’y a pas de programmation. Dans ce cas, car il faut préciser que les pages ainsi trouées sont ensuite encollées puis massicotées de manière à reproduire un livre (bok 3b et 3d), il agit dans un à-côté du livre. Où celui-ci n’est, que ce soit industriellement ou bien artisanalement, pas dévolu à être multiplié. À être un support de diffusion, mais bien un objet processuel. Ou en tout cas objet témoin d’un processus. Une trace.

Il produit alors, pour le trou, une situation impossible autrement. Dans le cadre d’un livre le geste de trouer ne peut être pensé donc produit en dehors d’une anticipation. Il ne peut qu’être inclus dans le procès de production. Si ses effets peuvent être hors de contrôle sa possibilité même ne saurait être sujette d’une opération pensée a posteriori. Ce que produit ce travail de Dieter Roth. Et donc il permet au trou, pour une fois, d’être le lieu d’un manque. L’espace d’arrachement d’un bout de contenu.

Par l’aléatoire de son geste Dieter Roth consacre les trous qu’il fait véritablement comme des suppressions, des manques, ce qu’ils ne peuvent jamais être ailleurs que dans ce cas précis. Il opère ainsi des traversées visuelles des pages qui sont de véritables absences.

Loïc Largier