DESSINER VIII — Retour en forme

par L.L. de MARS

L’Académie Royale va entériner la conception du dessin comme circonscription d’une forme, expérimentée sensiblement. Après quoi, il sera pris dans un analogon rhétorique, qui cèlera à son tour cette forme. Cet analogon la tiendra, l’unifiera, la dialectisera avec les autres formes, selon ce mode inapproprié. Pourtant, la forme empirique, moins qu’une apparence, est une expérience fugitive (l’apparence elle-même doit encore trop à l’ontologie d’être prise de quelque chose). Encore faut-il pour le concevoir ne négliger ni la durée — la rhétorique est un monde sans attraction terrestre — ni la modalité que la durée implique. Signifiée, la forme n’existe que dans la relation qu’on en donne à son système de représentation, c’est-à-dire prise dans la création d’une série de relations avec d’autres formes pour le vérifier et, tautologiquement, le constituer.

Dans une telle opération, la seule chose qui soit vraiment dite, l’est sur celui qui dit ; mais comme il est écarté de l’équation au nom d’une transcendantalité de la signification, personne n’y prête la moindre attention...

L’abandon par l’Académie au XVIIe du double sens spéculatif/morphologique du dessin n’allait pas aboutir qu’à une perte de conscience de la place exceptionnelle du dessin comme mode de tra- versée plastique du monde — à la fois noèse et noème, mouvement de la connaissance et objet de la connaissance, arpentage et solution personnelle pour en rendre compte — mais à toute une chaîne de séparations. Celles-ci aboutissent à une conception logocentrique d’un dessin assujetti à des fins supposées supérieures et, notamment, à l’idée assez stérile qu’il faudrait nous équiper de quelque chose comme une sémiotique de l’image ; qu’on puisse attendre de cette double mise à distance (paradigmatique et expérimentale) un quelconque rapprochement de l’image, de sa compréhension, est un paradoxe que peu de théoriciens semblent pressés de résoudre.

Envisager l’image dans les termes d’une sémiotique à construire (1) , c’est la soumettre à un ou plusieurs de ses régimes, le plus fréquemment à tous ensemble : celui des identités quantifiables et discontinues (de types de signes), celui de la reproductibilité (des énoncés), celui des nécessités (de signification), celui de la discrétisation (qui veut ignorer l’image en tant que tissu de passages), celui de la dislocation des matérialités propres aux deux expériences du sens (qui suppose que l’une existe comme possibilité pour l’autre de la signifier), dans un formalisme qui ignore toute relation qui ne soit pas synthétisable par une opération logique. Je n’y vois pour ma part que le confort offert aux esprits inquiets d’en finir avec leur objet.

Onzième creuset mythique

« Ah ! La forme, la forme ; c’est tout. Elle est dans un simple billet d’invitation à dîner, si difficile à écrire, disait un diplomate. D’où vient la beauté des premiers versets de la genèse ? De l’agencement des mots. La forme à des lois rigoureuses qu’il n’est pas plus possible d’enfreindre en peinture qu’en littérature. L’écrivain ne peut violer les lois de la grammaire s’il veut avoir du style. »

Ingres, carnets

Ingres, visiblement confiant en la totalité grammaticale de l’expérience du monde, décide de prendre le tour verbal d’un énoncé (celui du Berechit, de la Genèse des formes depuis le tohu-bohu) pour la « forme » au sens de la configuration sensible. Pourtant, l’énoncé produit la configuration sensible dont il parle, il ne l’est pas lui-même, il ne l’organise pas même s’il la détermine, il la suscite. Il n’a qu’une forme sensible : celle de la ligne énonciative qui va disparaissant du début à la fin de la phrase. C’est précisément à l’absence d’ostentation qu’il ouvre le lecteur : celui-ci devra voir en lui-même pour voir quelque chose. Il lui faut se parler, c’est-à dire se reconquérir pour conquérir le monde sensible.

La forme définie un instant par l’agencement pictural, elle, touche l’épuisement de la grammaire. Elle atteint le silence de ses forces. C’est en lui qu’elle se loge. Si ce n’est pas le cas, elle aura raté son but, elle se sera manquée elle-même, rendant nécessaire une reconquête verbale — descriptive et substitutive —, assujettissant son cours à celui d’une interprétation. Dans ce cas, sa forme aura illusoirement rejoint à son tour la ligne droite : celle de l’allégorie, du rébus. Retour au point de départ. Sériation arbitraire du malentendu par la séparation d’une image en images...

Qui ne connait pas les études physionomiques de Le Brun ? Elles font l’admiration des dessinateurs de bandes dessinées qui ont souvent choisi leurs maîtres parmi les exemples les plus vigoureux de la castration plastique. Cette typologie montre l’émergence d’une pensée affirmée du séparé ; ce registre physionomique vise à morceler les états de l’âme, décomposés et ordonnés pour rhétoriser le tableau qui les intégrera, en commençant par rhétoriser ce à quoi Le Brun le subordonne ontologiquement : des rapports d’efficacité. Ce vocabulaire expressif tend à strier l’espace du tableau de cheminements contraints, en discrétisant ces espaces en autant d’unités fonctionnelles, en réduisant la pluralité sans frein des mouvements d’ensemble qui font la pensée de l’image. Mais une image n’est pas un ensemble de parties assemblées dont il faudrait retrouver la cause rhétorique. Toute image n’est pas ontologiquement un rébus, une allégorie. L’allégorie, le rébus, c’est de l’en dehors de l’image. On ne finit pas une image quand on croit l’avoir comprise. Ce qu’on en comprend est toujours en deçà du seuil où elle s’affirme en tant qu’image. Où elle commence.

Logique des signes, placard du sens

Les demandes de liens analogiques entre les modèles et leur représentation exigent de l’image qu’elle hérite de bien plus que de propriétés plastiques parce que l’histoire les lie d’emblée dans le discours : on attend de la configuration sensible qu’elle se hoquète, qu’elle se redéplie dans les re- présentations. Comme on l’a vu plus tôt (2), le dessin semble ne pas pouvoir être pensé sans un rapport métaphysique à une silhouette perçue — quitte à réaliser celle-ci par un tour de passe-passe — et la couleur peinte ne semble pas pouvoir être développée dans un champ théorique délié de sa physique. Mais ces demandes, sources de fractures théoriques et d’impensés dans l’expérience du monde et la représentation, produisent un débordement analogique qui va contaminer également leur perception propre et leur assignation à d’autres catégories. C’est tout aussi follement que le dessin, par une concentricité analogique affolée, va voir ses contours ra- battus sur ceux des signes, même les plus arbitraires. La grande famille.

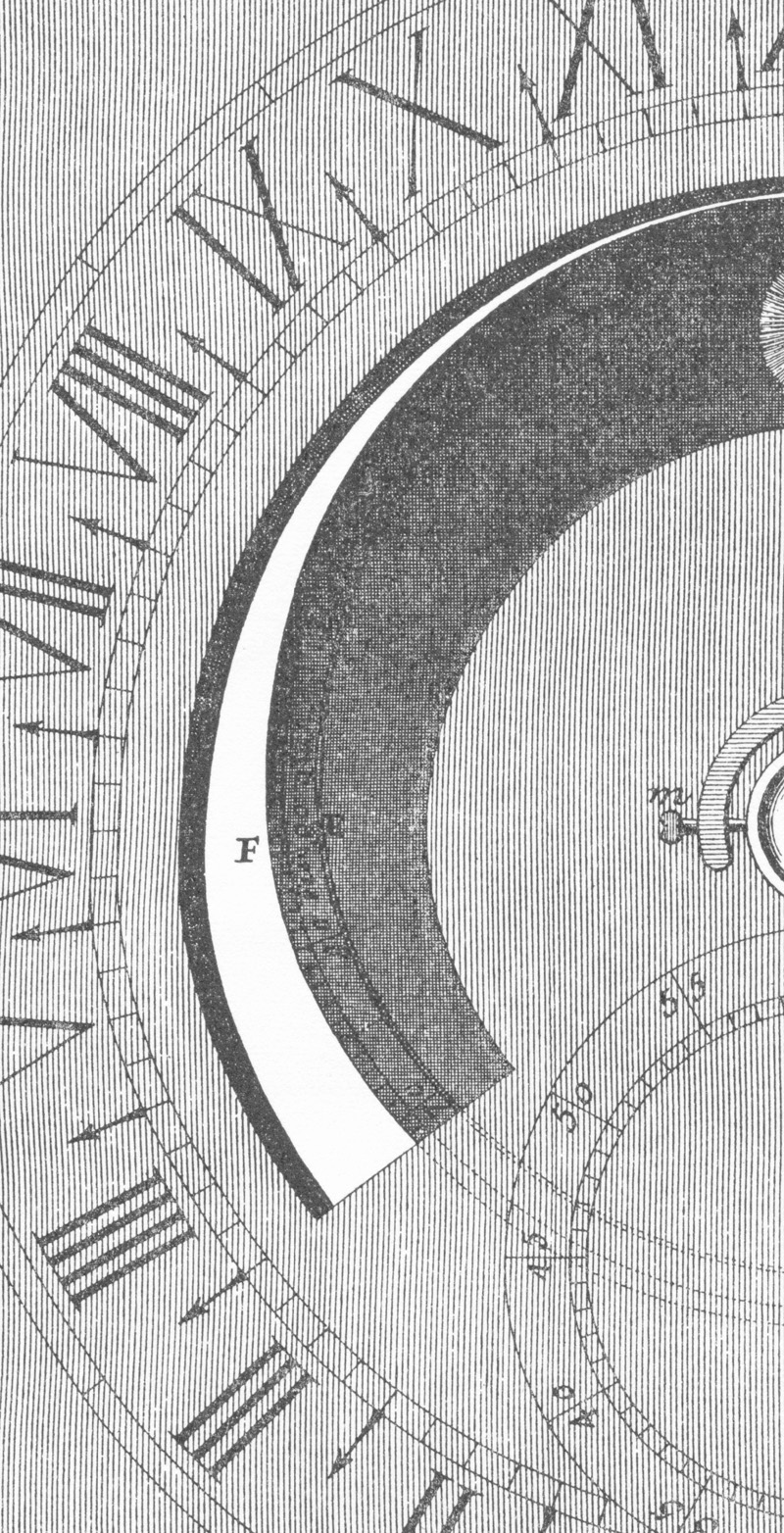

Digressons un instant et voyons où nous conduit, à notre tour, l’art de chercher des histoires édifiantes pour frapper l’imagination théorique. Les rêves d’identité de corps entre langage et monde, signe et expérience sensible, ont drainé de nombreuses spéculations théoriques. Le désir de dire peut être défini comme celui d’établir une relation entre les idées et les dispositifs formels qui les actualisent ; pour Leibniz, essentiellement, ce seront les rap- ports entre idées et signes devant la vérité ontologique du langage, à laquelle il croit fermement. Ces rapports sont fondés mimétiquement par la cause onto-théologique, déduits d’une nature supposée rationnelle et bonne de Dieu. Comme dans l’épistémè classique, ça passe à la fois par une déshistoricisation du mot comme production sociolinguistique et par une désubjectivation du sens (je poserai ça brièvement en ces termes : signification contre signifiance). Dans sa théorie de l’expression, Leibniz suppose donc un langage fondé ontologiquement sur un rapport entre choses et entendement des choses (la raison), posant que le langage soit l’organisation d’énoncés vrais ou faux. C’est une vision profondément combinatoire, nominative, élémentariste, horizontale du langage. Pour lui, le langage parfait, celui qu’il cherche à composer dans une Charactéristique Universelle, serait celui dans lequel l’exprimé et l’expression (la réalité et la forme, mot, signe, correspondant) atteindraient au maximum de l’imitation (il contiendrait les éléments d’expression directe des caractères de l’exprimé). Ne croyez pas qu’il cherche un formalisme réduit aux usages mathématiques ou même aux cadres rationnels de la science. Ce qu’il vise, c’est bien une langue universelle qui puisse être poursuivie de la conversation culinaire à la formulation théorique. Il y a des vérités du monde, qui y sont imprimées, et le langage est jusqu’ici un système de signes n’ayant pas un rapport inné avec le monde mais un rapport imaginaire : il faut donc le réduire dans son imaginarité.

Dans des petits essais, Leibniz s’évertue malgré ce socle logico structurel, à cratyliser (3) également en cherchant au moins des causes naturelles dans les mots, des effets de naturalité analogique. Ce qu’il cherche, peut-être, ce sont des intuitions historiques susceptibles de solidifier la sienne. Il n’y a pas de coupure, pense-t-il, entre sensibilité et entendement (ce qui est par ailleurs vrai) mais ceci l’amène à étendre à toutes les catégories de mots une cause naturelle, qu’il faut établir et démontrer (propositions, conjonctions, adverbes, etc.).

La conséquence de tout ça est, devant la pluralité des langues, l’hypothèse d’une langue primitive, adamique, intégralement naturelle, diluée, à retrouver. L’autre conclusion est qu’il existe une hiérarchie des langues selon leur degré de naturalité (de logique fondamentale) et d’ancienneté.

On retrouve avec amusement, dans ces corollaires embarrassants à des prémisses bien embarrassées, les errances de nos théoriciens de la bande dessinée qui, pour les uns, traquent partout où ils le peuvent le Lascaux de la bande dessinée et, pour les autres, imaginent un système de la bande dessinée plus ou moins pur auquel il ne manque que le bon schéma, les bons stemmas, la bonne cartographie.

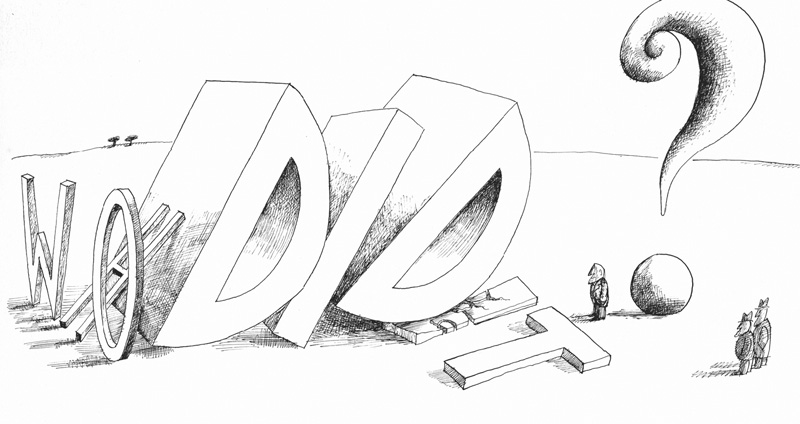

La langue rationnelle de Leibniz, à mesure qu’elle est approchée, nous enfonce un peu plus profondément dans la mise en géométrie de l’espace et la mise en algèbre de l’organisation des éléments qui l’occupent au nom de ceux qui vont la représenter, la cartographier ; mais la première folie (une folie logique, dirais-je) est sans doute d’avoir imaginé un langage tout entier de mots, superposant le jugement et la proposition, l’acte intellectuel et le phénomène grammatical. Leibniz commencera par une tentative d’idéogrammatisation des mots, des unités d’assemblage, pour traquer cette analogie fondamentale censée réveiller la logique sous-jacente dans sa pureté originelle (4). Si la raison universelle est le postulat de départ de cette nécessité, s’effondrent avec lui toutes les tentatives désespérées de lui apporter une solution.

Car si les mots portent du réel, c’est par leur histoire et par ses détours, ses contradictions, ses enjeux politiques, ses catégories logiques changeantes.

Faire et défaire

Si jamais personne n’a pensé être servi un jour par la servante peinte ni manger le fruit peint, le poids des servitudes supposées d’une production humaine à son cadre de référence, souvent, l’y gèle malgré tout, l’y subsume complètement jusqu’à faire de cette production elle-même le plan aveugle de la nécessité.

Le renversement historique de la valeur des « grands sujets », par exemple, a pour corollaire la fétichisation du « bien fait », de la bonne manière, qui y renvoie simplement comme si le monde des référents avait simplement cessé d’être la question de l’image mais que se maintenait la catégorie de la référence comme relation fondamentale. Quand faire ne questionne rien, reste l’académie du bien faire comme courant continu du regard et de l’interprétation. Dans de telles dispositions, la conception d’un dessin au trait est purement économique : penser tenir la référence métaphysiquement en élaguant finement des séries plastiques données pour accidentelles (stylistiques et sociales le plus souvent), et voilà le trait pris dans une espèce de performance sémantique, dans un contrat discursif qui le coince quelque part entre le mythe expressif édifiant et l’efficacité communicationnelle. Ceci évite d’affronter ces créatures du trait qui n’arrêtent ni n’enferment rien, profondément mobiles. Ceci aboutit à l’idée publicitaire et puérile, par exemple, qu’il existerait une figuration minimaliste. Des bandes dessinées minimalistes. Une expression minimaliste ? Vraiment ? Sol Lewitt dans Fantasia. Derrière le rideau, Judd fait de la figuration. Comment peut-on plus mal comprendre le minimalisme ? On ne peut pas. Entêtement de la signification aveugle aux processus. Supériorité incorporée des formalités sur le dernier des formalismes. C’est une manière d’évitement d’une pratique plus ou moins honteuse, évitement qui a le seul objet pour objet et qui accompagne la figuration d’une analogie de mouvement théoricien ou esthétique : ce mouvement ne regarde pas l’image mais regarde dans la direction où celui qui l’a produite, supposément, regarde. Long- temps, le théoricien ne regardera pas la peinture, mais avec la peinture. Ainsi des bandes dessinées, encore et encore et encore...

« L’art du dessin qui sert à représenter un ordre de nos idées qui échappe à tout autre moyen d’expression, cet art qui est une véritable langue, ne peut, ni dans son principe, ni dans ses applications, s’affranchir de toute démonstration rationnelle, et il importe de dire en commençant que, comme les autres modes sensibles que la pensée humaine emploie pour se manifester, il est soumis à cette logique supérieure à l’homme lui-même, qui est à la fois pour lui l’art de penser et la règle de tout langage. » Essai sur la théorie du dessin de Eugène Guillaume (1896)

Poussons par jeu les logiques de signification. Revenons un instant sur la notion de circonscription par laquelle s’ouvrait ce travail. Déplaçons-la légèrement. Attachons-nous moins à ce qu’elle forme qu’à ce qu’elle fait. La circonscription, dans un système de pensée hanté par la transparence des signes suppose et traque sans relâche une idéalité expressive sans reste. Reste de quoi ? De la question mal posée, évidemment. De l’image, comme image, il n’y a dans le champ du discours, que du reste. Le reste de ce reste, c’est tout ce qui, en l’image et comme image, la précède. De cette idéalité expressive jamais atteinte mais toujours rêvée, on pourrait avec raison se demander alors en quoi, comme caractère jamais rencontré en tant que propriété d’un système, elle pourrait bien être érigée comme définition... Et pourtant …

La circonscription hérite d’une étrange propriété, du fait même qu’elle est dépossédée d’un sens qui lui soit propre (phénoménologiquement frontalière, elle le devient, pas à pas, métaphysiquement) : elle soutient la forme expérimentée sensiblement sans viser la cause matérielle qui s’y associe. Dans le but implicite de la reconduire expressivement, comme si elle ne pouvait qu’ignorer cette cause au nom d’une impuissance heuristique et déictique, elle va alors, comme un âne chargé de sacs scellés ignorant de leur contenu, en déplacer jusqu’aux métaphores les plus obscures, déplaçant l’obscurité avec elles. Jamais elle n’effleurera cette cause elle-même, qui lui est, croit-on, interdite noétiquement. Le plan notionnel « visage du Christ », par exemple, devient un axe rhétorico métaphysique et le Mystère lui-même peut être reconduit par son contour : la représentation s’abstient de la chose même, qu’elle ne vise pas, dont elle n’embrasse que l’expérience sensible immédiate ; il suffira d’être littéral aux contours du Mystère, pour le reconduire.

Les usages chrétiens de l’image (5) nous ont si longtemps formés à regarder à travers elle que nous ne savons plus faire autrement. Mais si les illustrations de l’Apocalypse par Dürer sont un exemple puissant des transports de la littéralité, qui croirait un instant que ces transports sont invisibles et, surtout, insignifiants? Nous nous retrouvons piégés dans ces familles systémiques dans lesquelles, après avoir épuisé toutes les catégories formelles de la sémiotisation et de la significativité ; la seule chose qui ne signifierait rien, c’est le locuteur, celui-là même qui, pourtant, vient signifier. Si on s’en tient au seul cadre de l’image, c’est pourtant la seule réelle production de signifiance affirmée.

L’image assujettie à la signification produit le cadre conventionnel destiné à disparaître comme idée en tant qu’idée et comme modalité de l’advention du sujet, pour laisser la place à l’idée en tant que représentation. Il suffira de parler des conditions historiques des formes représentées, dans l’écart efficace de toute parole sur la peinture ou le dessin eux-mêmes, pour ne plus voir critiquement les inconstances créatrices d’un monde en perpétuel devenir. Ne seront considérées comme possibles de la signification, dans la distance polie de toute signifiance pour le tour de parole des grandes personnes, qu’une sociologie et une histoire des images. Ou plus exactement, une histoire des images prises dans une sociologie générale. L’image est dans son histoire comme dans une perspective du signe étendue, son propre bruit. Assignées au monde de l’image créée, les catégories nominales creusent la représentation d’elle-même en tant qu’acte, escamotant au passage la raison d’être ― la demande d’image dans le cadre général de l’expérience du monde ― des images. Pourquoi l’image existe-t-elle ? Pour disparaître derrière le commentaire de son échec à dire. De là à penser que la bande dessinée n’existe que pour en corriger continument les imperfections, il n’y a qu’un pas. On devrait en conclure que la meilleure bande dessinée est encore un roman.

Et comme ont été séparées paradigmatiquement par la théorie littéraire, à juste titre, la matérialité et la lecture, l’examen de l’écriture et l’ivresse de son cours, il sera bien difficile, après avoir entravé l’image aux cadres autant qu’aux opérations du discours, de la dégager de cette organisation théorique là, de retrouver pour elle une coextension généreuse et une continuité opératoire de ses plans haptique et optique.

C’est en poursuivant une longue tradition de discrétisation formelle que Scott McCloud (6) crée d’abord des unités séparatrices que sont les décors, dessin, langage etc. Antéséparées par le discours dont la traque formelle n’est qu’un simulacre qui s’ignore, elles n’ont plus qu’à se plier au décodage en choix binaires, le codage étant déjà posé sans question en principe comme histoire, comme structure, comme désir. Selon le vocabulaire deleuzien de la binarité, cette politique de la nécessité par laquelle le besoin détermine le relais du sens, suppose des unités significatives discrètes en nombres finis, dont chacune est porteuse de relations binaires, dans un nombre défini de relations. Toutes ces relations supposent que l’on navigue suivant des balises flottantes — c’est-à-dire dans une expérience des mouvements de découverte définie et guidée. Il s’agit d’une actualisation et non d’une création — la création étant implicitement supposée antérieure et fondamentalement idéative et langagière — à retrouver, à exprimer. La binarité d’un McCloud s’obtient au prix d’un certain nombre de raccourcis saisissants pour produire ses couples d’opposition démonstratifs : un couple historicisant : abstrait/figuratif, un couple esthétisant : réaliste/comique, un couple communicant : simple/complexe, etc. Ces jeux de réduction enfantins ouvrent à d’autres raccourcis, plus brutaux encore, par lesquels dessin et lettre, mentalisés, dématérialisés au point de s’unir dans une vocation qui balaye toute empiricité, toute vérification, marchent du même pas dans les lignes imaginaires du signe. Un contour tendu vers son abolition, de l’encre réfutant sa couleur, et le tour est joué. Il suffisait d’y penser.

Cette tendance supposée ontologique du dessin comme contour des significations, ce long entêtement historique dont on a pu interroger ici en détails les formes de nécessité théorique — les motivations —, McCloud la prend pour sa loi fondamentale, soumise à plus ou moins d’écarts dont la valeur ne serait qu’expressive, donc théoriquement accidentelle. Dans cette logique, il ne reste rien de l’image ni des bandes à quoi ne puisse se substituer, à un moment, une opération de langage. En d’autres termes, dans le travail de McCloud comme dans toutes les archaïques théories de l’image hantées par la signification, la conclusion à laquelle nous sommes conduits est que, dans une bande dessinée, s’impose comme parachèvement du sens sa disparition. Pour lui comme pour tant d’autres, l’histoire de l’art n’est que cette histoire des idées de l’art qu’il nous faut, en tant que telle, dénouer et comprendre. La bande dessinée, de laquelle est attendue un certain abaissement du régime plastique pour que le régime récitatif ne s’y abolisse pas, semble devoir payer deux fois sa dette au discours et à ses modèles théoriques. Mais c’est pour l’avoir déjà pensée comme un art fondamentalement combinatoire, comme un arrangement dialectique entre image et discours, entre figuration et narration.

Or c’est bien comme tout-en-un que nous devrions la traiter sous peine de la réduire deux fois théoriquement. A fortiori quand toute l’histoire des disciplines a, d’emblée, placé l’un des deux termes supposés de cet arrangement au-dessus de tous les autres. C’est sans doute pourquoi, par exemple, le verbe lire, étroitement associé à l’objet livre à la fois comme statut et comme technique, induit alors la fonction et poursuit la confusion. Lire une bande dessinée. La regarder dans le signe. Dans le signe du récit. Enfermer la bande dessinée dans l’activité lire, c’est n’avoir pas su se pourvoir d’un verbe spécifique. Ne pas l’avoir voulu. Ne pas l’avoir cru nécessaire. Dès qu’il est question de donner de la noblesse à une activité critique, le verbe lire vient adouber son vocabulaire : on est plus grave et plus pénétrant que jamais quand on lit un tableau, une chorégraphie, et même un paysage.

Il y a cependant au moins un point de nouage entre langage et image qui pourrait être interrogé sans réduire l’un à l’autre. Nous avons vu dans la stoa à quel point ils avaient tous deux, mutuellement, quelque chose à se dire. Hé bien, désunis dans les processus de réalisation et dans leurs manifestations formelles, dessin et langage sont liés dans les processus d’advention du sujet. Ils ont en partage une expérience de la durée.

Ceci mérite un peu d’éclaircissement. L’apparence simpliste de la proposition mérite qu’on s’arrête un instant sur les supposés d’une telle simplicité. Qu’est-ce que j’entends par advention ? J’entends : affirmation de la durée. J’entends : le couplage sans coupure d’une matrice de subjectivation et d’un réseau d’effectivités. Ce que d’autres ont pu coupler — en les séparant — comme biologie et prosodie, est une expérience de la continuité. En d’autres termes : une naissance continue prise dans le cours d’une vie qui s’affirme à elle-même, non séparable du monde. Par son rythme, par ses matérialisations, mais aussi par les modalités de continuité géographique et historique qu’elle développe avec son cadre d’apparition sociale, avec d’autres vies, d’autres corps, avec d’autres œuvres. Dessiner — peindre, faire image tout simplement —, est une comme double réalisation du regard (car regarder apprend à regarder) : scopique d’une part, par l’advention du sujet dans la réalisation de ses conditions ; technique d’autre part, car la technique est une réalisation pratique par laquelle se forme le corps du sujet de la réalisation. Elles sont jointes dans la connaissance : en quoi j’adviens — mouvement d’apparition, subjectivation — et par quoi j’adviens — cause et cadre de nouvelles conditions d’advention.

Une faiblesse des systèmes de signes est d’être toujours en deçà de leur renouvellement dans les corps parce que les corps, au fond, y sont également traités dans l’indifférence pulsionnelle des signes. Comment ? Par où les propositions discontinues du temps de l’expertise, en demande permanente de fonctions et de reconduction de leur efficacité, se doivent entièrement à leur construction théorique ; par où les arbitrages sémiotiques qui en rendent compte veulent ignorer le temps de création (la création en tant que temporalité irréductible à celle d’une autre création) pour le replier sur le temps herméneutique. Création qui, précisément, dans les disciplines de l’image et de la bande dessinée, se déploie dans des affects et des percepts, c’est-à dire des excès de la durée. Très notamment des excès de la durée des corps. Or, les cadres sémiotiques prennent le dessin, l’image, les bandes, pour un donné. C’est à la fois dans cette perspective et avec ce fond méthodique, ce canevas d’hypothèses, qu’ils les traitent.

Dernier creuset mythique

Dessiner peint. Peindre dessine.

On se plait à imaginer une sorte de redistribution conceptuelle qui libérerait les arts de l’image des dettes métaphysiques contractées auprès de la matérialité empirique, imposées à la manifestation artistique qui répond à une expérience sensible. Fêter comme empiricité le champ dans lequel l’image créée transforme le monde. Car il ne s’agit au fond peut-être que de ça, reconnaître comme appartenant au monde des choses celui des images et non plus comme une opération distanciée, par laquelle on reviendrait toujours au monde des choses après l’avoir quitté un instant.

Giacometti déplaçait le caractère de la ressemblance lorsqu’il disait qu’elle seule l’intéressait — en tant que peintre — en ces termes : « c’est à dire ce qui me fait découvrir un peu le monde extérieur ». Découvrir, pas reconnaître. Un chemin du visible pluriel qui ne renonce à aucun lieu, ni celui que l’image instaure ni tout ce qu’elle emporte avec elle et renverse.

Pour l’image pensée et traitée en signes, en ensemble de signes, signes d’histoire ou signes de discours, ont été forgées des iconographies, puis des sémiotiques, toute une série instrumentale pour laquelle l’image a dû se tordre, se ramasser, s’amputer de propriétés, faire silence même sur sa matérialité, être remodelée pour se conformer à son usage. On ne savait alors plus très bien, par cet examen, comment envisager les mouvements, figures, vecteurs non mimétiques en dehors du codage, recodage — en dehors d’une position de référent ou d’une équiformité transitoire — quand ceux-ci « affirmaient » sensiblement autre chose que leur arbitraire même. Quand ce quelque chose, sans qu’on ait eu à déterminer ce qu’il était, pour- tant allait, faisait, liait, déliait, déjouait la qualification des opérateurs de sens, les changeait profondément, les ouvrait, organisait ou ruinait la distance entre eux comme leur composition supposée. Longtemps, on l’aura chassé du regard, comme ces marmi finti qui saturent des milliers d’églises sans apparaître dans les histoires de l’art, livres et théories.

Peut-être faudra-t-il chercher dans le processus qui fait naître ce quelque chose de l’image, dans les modalités créatrices elles-mêmes, dans les organisations techniques, plastiques, corporelles, par où il participe d’une autre mimèsis, solidement nouée à la vie qui, avec lui, apparaît (7) ; comme affirmation d’un partage de traits continus, modaux, aux mouvements matériels, aux réalités physiques, organisationnelles, structurelles, intellectuelles, aux concepts-mêmes qui y trouvent l’opportunité d’une autre mise en forme.

L’histoire des images est aussi celle des expressivités non mimétiques et non substitutives, qui ne répètent pas, ne remplacent pas, ne convoquent pas, mais actualisent des conditions du regard, de l’expérience du monde des choses et de la pensée.

Soumise au régime des signes et de la signification l’image n’était plus qu’un vecteur vertical, par lequel étaient convoqués des préexistants dont elle reconduisait mal les énoncés, les puissances, les valeurs, en les balbutiant comme un proto langage sans squelette propre, sans muscles, pure ligne pointillée de substantifs vaguement enjolivés, motifs pour la vie et le langage. Soustraite à cet empire, libérée des entraves fonctionnelles de la discontinuité, elle est la vectorisation horizontale de sa propre puissance à instaurer des situations nouvelles, poétiques, dynamiques, intellectuelles, spéculatives. Elle produit du monde à arpenter théoriquement et sensiblement, du monde nouvellement construit à territorialiser dont les sillages ne sont pas tracés au sol mais portés par les arpenteurs eux-mêmes.

De ce point de vue, le dessin ne connait que l’errance comme vérité. Quand il rature, s’embourbe, on pourrait facilement tomber dans l’illusion que ces repentirs visent à reconquérir une vérité extérieure, un instant manquée. Mais c’est encore ici le point de vue du rhéteur. Le dessin ne peut manquer qu’à lui-même. Sa vérité ne vise pas hors de lui. Ce qui, en lui, a un prototype pour objet, ce qui, en lui, regarde au dehors, n’est pas le mouvement qui dessine, mais sa dette historique à l’égard du signe. S’il se manque, c’est en s’épuisant à la payer.

Dessiner en bandes peint en bandes. Peindre en bandes dessine en bandes.

Masses et vecteurs déliés des grandes histoires — peinture, littérature — se trouvent liés par une marche divagante, toujours étonnée d’elle-même, entravée depuis trop longtemps par des vieilles chaînes métaphysiques.

Ce texte digressif, tortueux, probablement trop long et trop rapide à la fois, serait parfaitement inutile s’il avait l’ambition de produire une nouvelle théorie du dessin. Qui a besoin d’une théorie du dessin ? Personne. Pas plus qu’un peintre ni un amateur de tableaux n’a besoin d’une théorie des couleurs. Ces vieilles lubies méritaient toutefois d’être historiquement discutées, jusqu’au vertige parfois de leurs propositions les plus incongrues, comme une archéologie de l’obstination.

Pourquoi ? Pour nous débarrasser dans un seul mouvement des vieilles métaphysiques de l’image et de la généalogie théorique malencontreuse, inutile, qui en découle. Pour suivre Quintilien et regarder avec lui, dans l’image, cette puissance théorique qui a toujours été là mais que nous avons millénairement fait taire en la faisant parler.

Notes