On peut antrhroposer pas mal de trucs ici, c'est pratique

Par GUILLAUME MASSART

Le Figaro du 30 juillet 2020 était porteur d’un affreux augure :

« À 97 ans, il est encore temps pour une nouvelle aventure. Et pourquoi pas plusieurs ? Jean Malaurie vient en effet d’aborder de nouveaux rivages : le neuvième art, terre inconnue pour lui jusque-là, à travers l’adaptation du récit de sa mission au Groenland, Les Derniers Rois de Thulé, en roman graphique. De quoi lui inspirer des idées de renouveau pour Terre humaine. ” Je connaissais très peu l’univers de la bande dessinée, mais cet album m’a ouvert les yeux, dit-il. Nous renouons avec ce temps où le verbe et l’image s’interpénétraient et il est à parier que la transmission de beaucoup de classiques passera par ce médium. Le travail des auteurs, Pierre Makyo et Frédéric Bihel, m’a tellement convaincu que je souhaite que plusieurs grands titres de Terre humaine soient à leur tour adaptés en romans graphiques, sous la houlette de mon fils Guillaume et de l’éditeur Guy Delcourt.” Une excellente nouvelle pour les explorateurs en herbe. »

Et ça faisait mal au cœur, tout de même, de voir Jean Malaurie décliner tant. Je voyais d’ici le catalogue de Terre humaine passer à la moulinette et nous arriver une adaptation de Tristes Tropiques par Lewis Trondheim, ou des Les Libérés de Ricciotto Canudo par Lupano et Cauuet. Il n’y avait pourtant rien à y faire. Restait néanmoins cette question, que Malaurie nous mettait sur les bras : faire de l’ethnographie en bande dessinée, est-ce que ça voulait dire quelque chose ?

Non, ça ne voulait rien dire : la photographie avait pu devenir un outil de l’anthropologie visuelle ; de même, par extension, le cinéma, ou le magnétophone. Mais la bande dessinée n’était pas un outil ; la bande dessinée n’enregistrait rien d’autre que le geste de celui qui la produisait. Elle était un fait anthropologique, une pratique, pas exactement une technique.

J’étais bien avancé. Je savais, pourtant, pourquoi la question m’excitait : je m’étais fait mission de glaner un peu partout des machins au bord de la bande dessinée, tels morceaux détachés de l’Art brut, tels dessins tracés dans la poussière de cellules par des personnes détenues, telles peintures séquencées par un peintre africain, telle mise en poèmes visuels de chants d’Indiens d’Amérique, tel schéma réalisé par Griaule chez les Dogons…

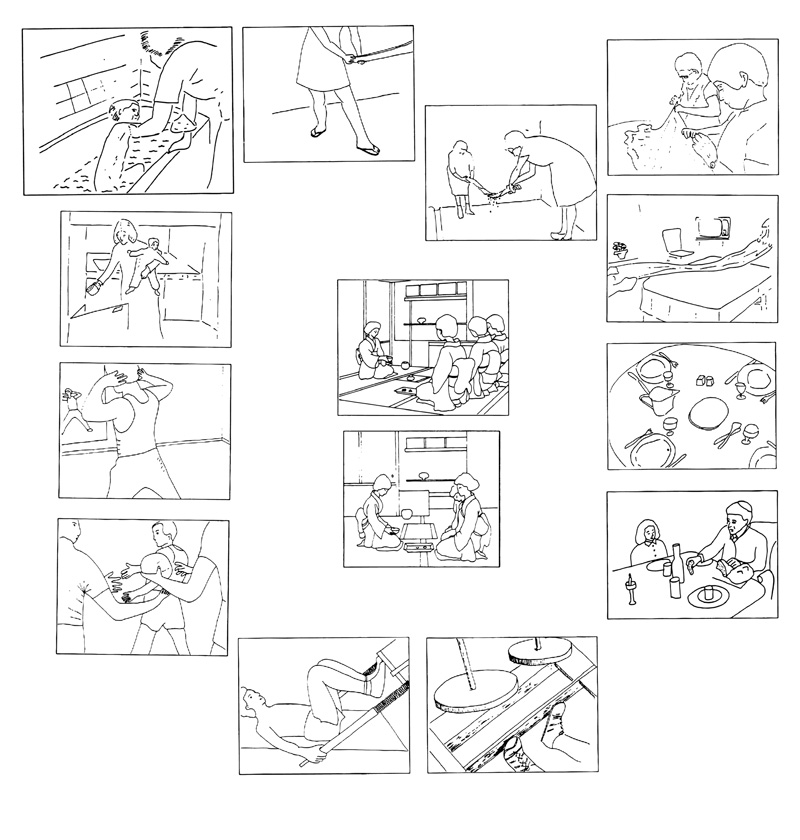

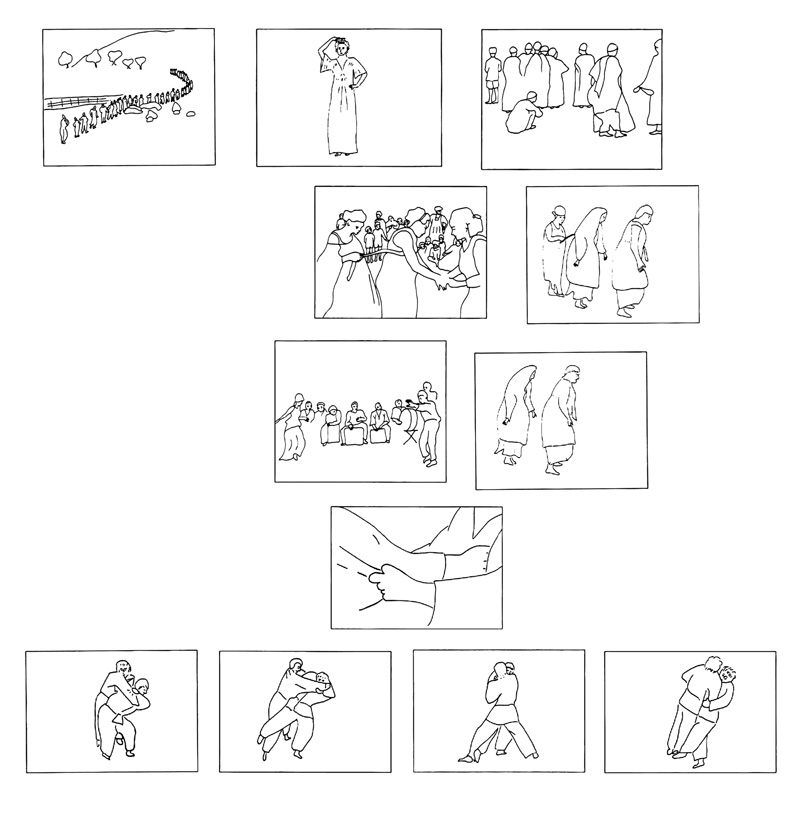

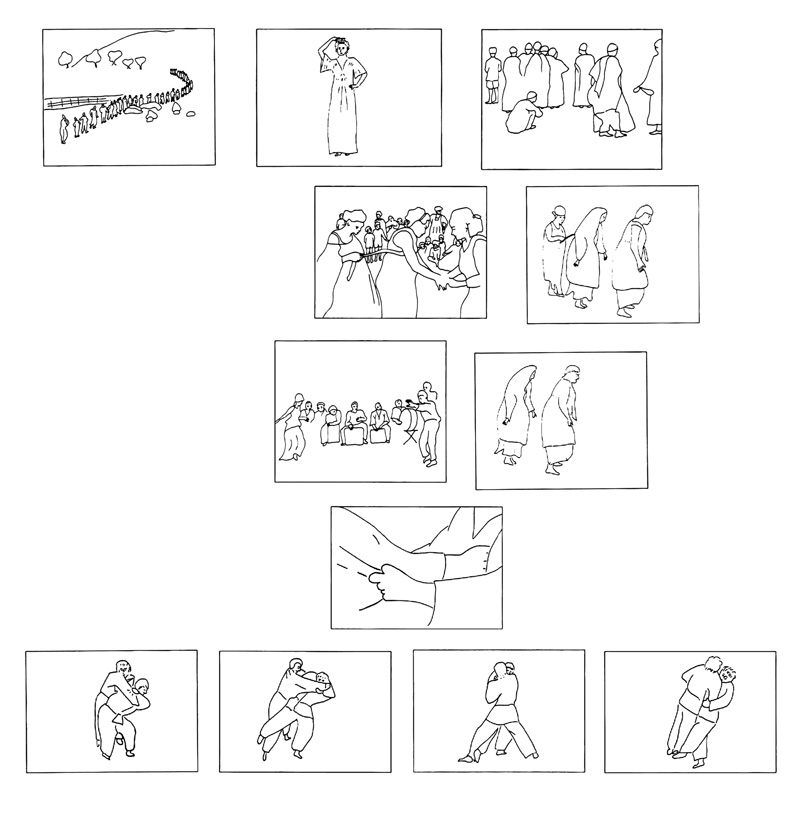

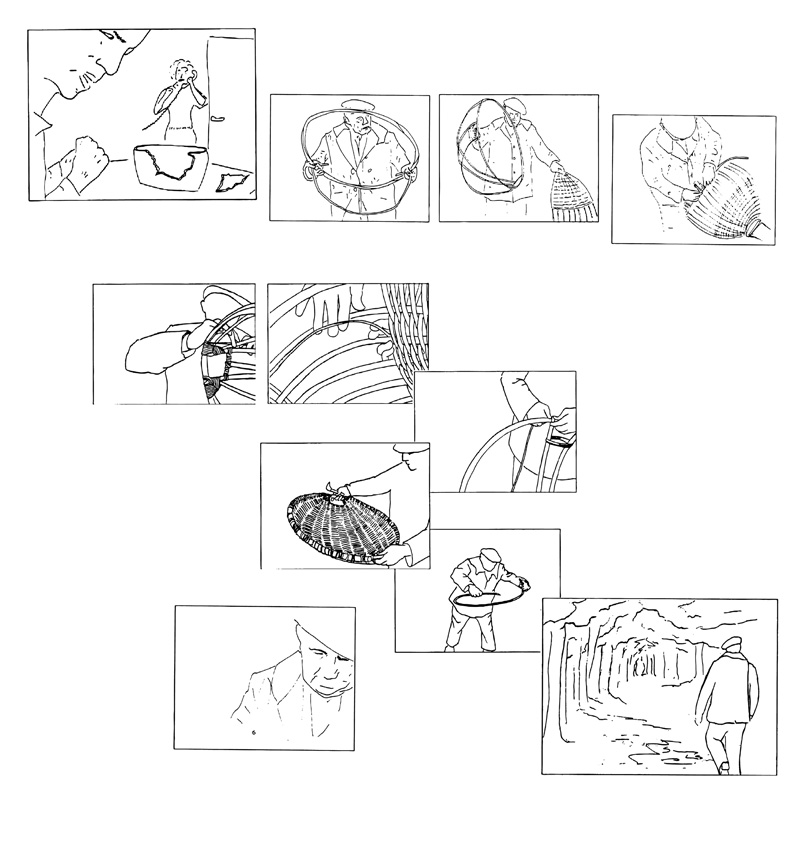

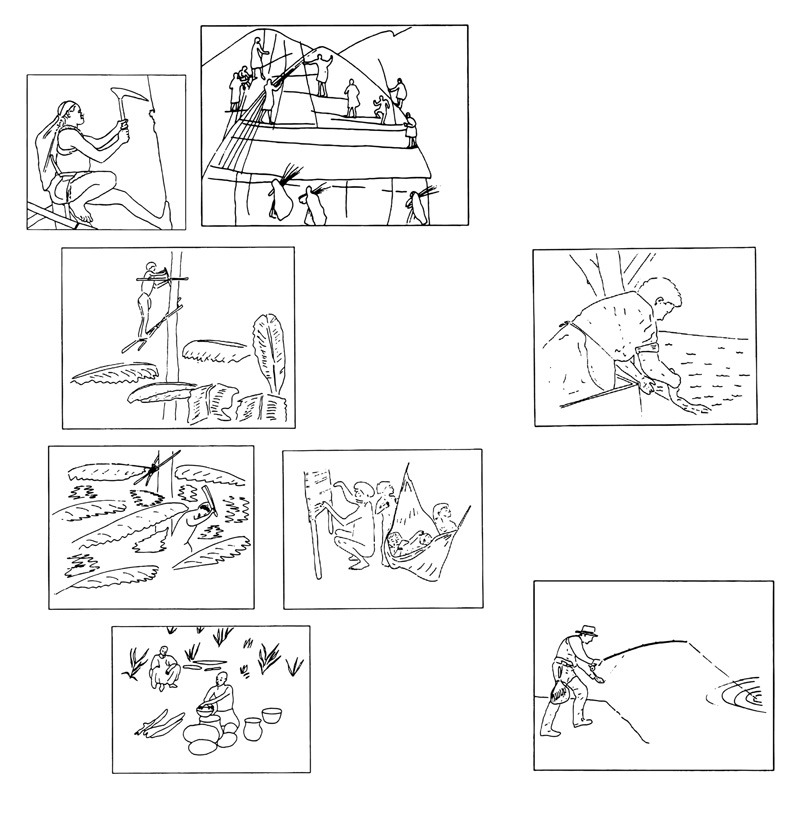

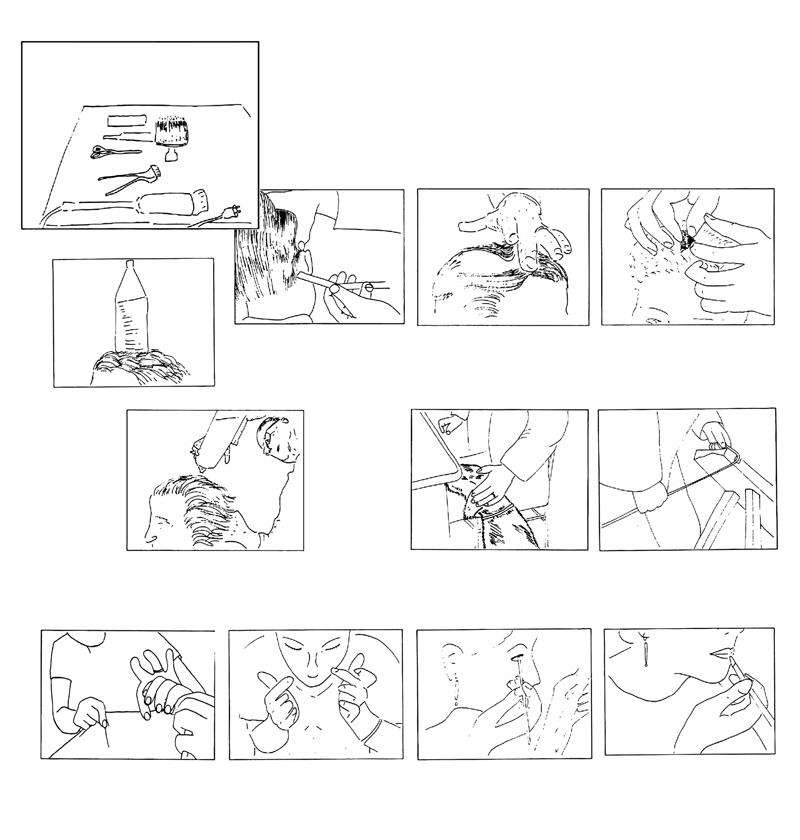

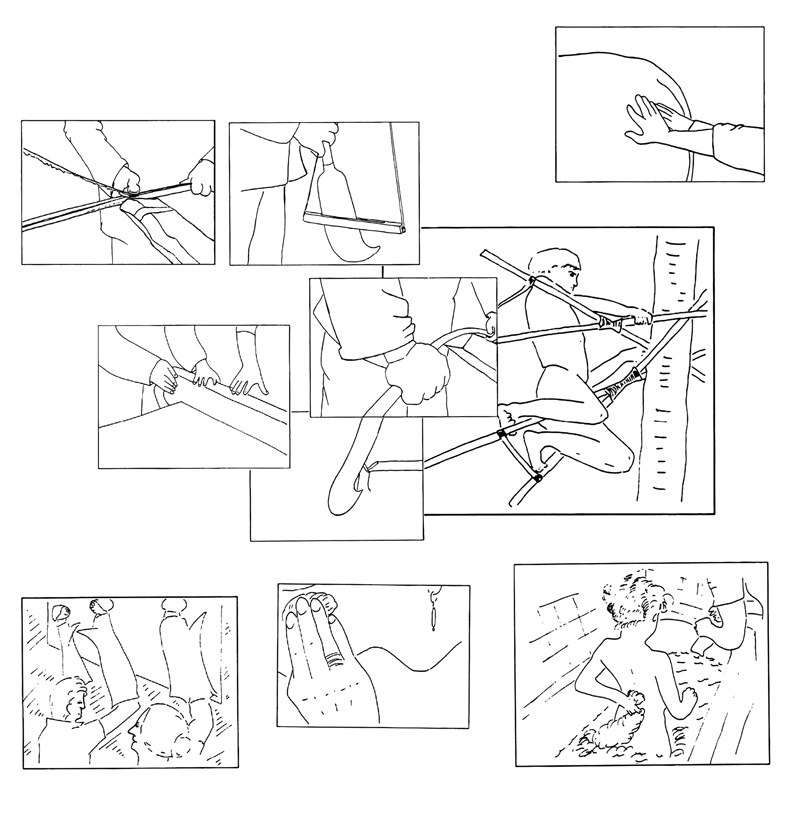

Puis je tentais de faire croire à Pré Carré qu’il s’agissait bel et bien de bandes dessinées. Je passais dès lors mon temps à fouiller les rayonnages des bouquinistes, afin d’y dénicher quelque bouquin tordu, présentant des gribouillis enchaînés, me convainquant à toute force que ça dessinait bel et bien en bandes et qu’il y avait moyen de faire comme si et, partant, de théoriser des machins et de raconter des trucs. Et puis, j’en revenais toujours à cette source, à laquelle je rêvais de puiser : Cinéma et Anthropologie de Claudine de France, ma bible de documentariste (à chacun son sot métier), manuel pratique évidemment tant adoré qu’honni. J’avais développé au fil du temps une passion singulière et inavouable pour les petits dessins affreux qui en rythmaient les pages, au fil des exemples, relevés par l’anthropologue, de bons cadrages, bons angles, bons axes, bonnes approches documentaires, bonnes démarches ethnographiques, bien adaptées à tel geste, tel rituel, telle façon de coudre une panse de chevreuil albinos sur le côté droit d’un totem phallique paradoxal chez les Belges ambidextres du Sud/Sud-Est pendant la saison des pluies verglaçantes — ah ! les bonnes manières ! M’avait en effet toujours fasciné que Claudine de France ait décidé de ne pas reproduire de photogrammes des films donnés en exemple, mais bien plutôt de les décalquer d’une ligne claire bancale, afin d’en dégager plus lisiblement les formes et portées dominantes des compositions de plan et d’en tirer des conclusions quant à la lisibilité comparée de telle ou telle captation d’une action donnée.

« Je suis le ciné-œil, je suis l’œil mécanique, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir. Désormais, je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. Je m’approche des choses, je m’en éloigne, je me glisse sous elles, j’entre en elles, je me déplace vers le mufle du cheval de course, je traverse les foules à toute vitesse, je précède les soldats à l’assaut, je décolle avec les aéroplanes, je me renverse sur le dos, je tombe et me relève en même temps que les corps qui tombent et se relèvent. (...) Ma vie est dirigée vers la création d’une vision nouvelle du monde. C’est ainsi que je déchiffre d’une manière nouvelle le monde qui vous est inconnu. » (Dziga Vertov, Manifeste des kinoki, 1923).

À mi-ouvrage, lors de la première lecture, j’avais abandonné le texte et m’étais mis à sauter les pages pour tenter d’assembler ces vignettes un peu monstrueuses et sublimes, qui me renseignaient autant sur la manière dont j’allais planter mon trépied (résultat : j’ai fini par m’en passer) que sur la manière dont le regard de Claudine de France abordait le réel et le figeait en lignes de force raides et figures immobiles.

Ces petites cases, qui fuyaient et le mouvement et la photographie — donc aussi bien le cinéma —, qui n’étaient décidément pas l’œil mécanique vertovien, dressaient pour moi en quelque sorte une anthropologie visuelle de Claudine de France, plutôt qu’une méthodologie de l’anthropologie visuelle filmique.

Mais, pour faire comme si elle les avait pensées en séquences, comme si je pouvais les faire entrer par effraction dans Pré Carré, il m’aurait fallu une réserve de mauvaise foi telle que je ne pouvais m’y résoudre.

C’est Jean Malaurie, coincé sous l’avalanche épouvantable de l’académisme Delcourt, qui malgré lui vint à ma rescousse : il ne fallait pas faire comme si, il fallait faire à la place de.

Note : Paru en 1989, Cinéma et Anthropologie est épuisé et ne sera probablement jamais réédité. Mais on peut le consulter intégralement — et ses illustrations avec — sur OpenEdition Books : https://books.openedition.org/editionsmsh/6198?lang=fr