Sortir du bois

Proposition de lecture bioculturelle de Comment dresser un cheval de Ronald Grandpey

Maxime HUREAU

« […] ce n’est pas parce que nous sommes dotés de deux jambes pour marcher qu’est prédéterminé l’endroit où nous allons nous rendre dès lors que nous nous mettons à marcher. » (1)

En renouant ces dernières années avec une vieille injonction faite à la bande dessinée (2) , les groupes éditoriaux industriels se sont mis en concurrence pour abreuver les rayonnages en livres ayant vocation à transmettre des savoirs « en BD », de la gastronomie à l’histoire, des sciences naturelles aux arts, en passant par des biographies héroïsantes, ou encore des collections du type « pour les nuls ». Parmi ces ouvrages, en vertu des principes actuels de la diffusion commerciale de la bande dessinée, il n’y a malheureusement presque aucune chance que des fans d’équitation tombent par hasard sur Comment dresser un cheval de Ronald Grandpey (2017) (3) . Relativement aux autres publications de son éditeur, Adverse, le livre se révèle être une fiction presque classique, développée dans un gaufrier régulier. Ainsi, pareil titre, pris au sérieux, paraît désigner un problème réactualisé par un paysage éditorial revendiquant l’éducation en bande : qu’attendre d’une fiction à propos d’un cheval, tandis que d’autres discours offrent des informations a priori plus fiables sur le monde (de l’équitation) ?

Depuis les nombreuses « théories spéculatives de l’art », dont le romantisme allemand serait le prototype, il a régulièrement été avancé que l’art permettrait l’accès à un « savoir extatique, c’est-à-dire qu’il révèle[rait] des vérités transcendantes, inaccessibles aux activités cognitives profanes. » (4) Justifiant par là l’existence de l’art en le resacra- lisant, ces discours ont pu s’opposer aux théories du divertissement, dans tous les sens du terme, que l’on a pu associer en partie aux industries culturelles elles-mêmes en quête de légitimation, lorsqu’elles ne prétendent donc pas offrir un moment éducatif. Bien que culturellement omniprésente depuis le XIXe siècle, cette dichotomie relaye des propositions insatisfaisantes, car on ne voit ni par quelle opération nos capacités cognitives pourraient ainsi se sublimer en donnant accès à un monde caché, ni pourquoi nous nous engagerions autant, quotidiennement, massivement, trans-culturellement, dans des pratiques artistiques — création comme réception —, s’il s’agissait d’un seul divertissement ou d’un secteur économique à maintenir en vie. Est-ce que cela signifie que l’apport cognitif de l’art est nul ou que l’art n’a aucun rapport avec une seule des acceptions du divertissement ? Sortant de cette ornière, R. Grandpey illustre, discrètement, une ligne de crête possible, qui rencontre par ailleurs un paradigme explicatif émergent, le bioculturalisme, qui réfléchit aux origines évolutives et aux fonctions de l’art.

Détour : l’art comme comportement

Contre la thèse de « l’exception humaine » (5) , qui arrache l’être humain du buisson de l’évolution et néglige les très nombreux points communs qu’il partage avec d’autres espèces animales, le bioculturalisme remet en cause la traditionnelle opposition entre nature et culture, qui a ensuite été la justification d’un découpage disciplinaire abrupt ainsi que le terreau d’ignorances respectives entre « sciences humaines » et « sciences naturelles ». Leur réunion est rendue possible par l’acceptation d’une ontologie matérialiste, postulant que tout ce qui existe est matière, y compris ce qui (se) passe « dans la tête », comme les émotions, les interactions sociales ou la création artistique. Sans dualisme du corps et de l’esprit, il n’y a aucune raison d’envisager une approche des activités humaines qui soit radicalement différente de tout autre objet d’étude. Quant aux différents animaux, ils sont autrement considérés, n’étant plus perçus comme des machines distinguées de l’humain par un concept aussi flou que celui de l’âme. Au fil des travaux en éthologie et en neurosciences, s’exprime désormais un consensus autour de la possibilité d’une conscience animale partagée entre de très nombreuses espèces, humains compris (6). Alors que ces derniers voient leur piédestal historique s’amenuiser, les tenants du bioculturalisme « sont convaincus que les humains ont évolué dans une relation d’adaptation à leur environnement. Ils soutiennent que pour les humains, comme pour toutes les autres espèces, l’évolution a façonné les caractéristiques anatomiques, physiologiques et neurologiques de l’espèce, et ils pensent que le comportement, les sentiments et la pensée des humains sont fondamentalement contraints et influencés par ces caractéristiques. » (7) Il est évident que cette position réclame une démarche largement pluridisciplinaire — sa principale difficulté — pouvant appeler des connaissances issues de l’éthologie, de la biologie évolutive, de l’anthropologie, jusqu’à l’histoire culturelle. Les différents champs de la psychologie, reconnaissant la pertinence des méthodes expérimentales pour l’étude des humains, forment un pivot entre toutes. Parmi les programmes naturalistes qui se développent dans l’adversité en sciences sociales, la particularité du bioculturalisme, parfois maladroitement appelé darwinisme littéraire, est de travailler sur un des objets qui opère le plus de résistance à sa naturalisation, car souvent tenu comme un « propre de l’homme » ou comme la plus complexe manifestation de la culture. Il s’agit donc de développer une approche intégrative de l’art en suivant le principe de consilience qui stipule qu’une affirmation ou une théorie est d’autant plus robuste qu’elle n’est pas contradictoire avec la production d’autres branches scientifiques (8) . Contraignant, car il recadre la spéculation dans l’espace de connaissances actualisées et soutenues empiriquement, ce paradigme se veut également particulièrement accueillant parce qu’il est potentiellement « multi-niveaux » (9) , avec un intérêt pour l’étude des universels jusqu’aux œuvres particulières et en prenant en compte tous les arts, sans restriction fondée sur leur évaluation sociale. L’historicisation et l’analyse d’œuvres ne sont donc pas opposées à la prise en compte de dispositions socio- cognitives et d’héritages évolutifs, mais sont plutôt précisées par ce regard.

Reconnaissant en l’être humain un « animal littéraire » (10), c’est un intérêt pour l’éthologie qui a permis un pas décisif dans le sens d’une réconciliation entre l’étude des arts et les sciences d’une manière qui ne soit pas superficielle. Au moins depuis les travaux pionniers d’Ellen Dissanayake, l’art est donc appréhendé comme un comportement. Appelé « artification », il a été envisagé d’abord comme étant issu du jeu (11) , que l’on retrouverait chez d’autres espèces et avec lequel il partage certaines caractéristiques, dont le fait que ce soit une activité sans but explicite, menée en relation, avec une dimension métaphorique, impliquant un fort engagement. Selon elle (12), on retrouverait peu ou prou cela dans les étonnants babillages entre parents et progénitures, phénomènes « proto-esthétiques » qui établissent ainsi des bases sensorimotrices et cognitives, elles-mêmes réinvesties ensuite dans l’artification. Celle-ci aurait émergé alors avec l’invention, typiquement humaine cette fois, des cérémonies religieuses qui donnent une impression de contrôle face à l’incertitude et soutiennent les liens du groupe. Par des mises en forme (exagérations, répétitions, variations...) à partir de matériaux communs, le comportement artistique viserait à rendre l’ordinaire extraordinaire en suscitant des émotions. Brian Boyd, qui s’est penché plus spécifiquement sur la fiction en tant que capacité à inventer des événements, propose que celle-ci « nous permet d’étendre et d’affiner notre capacité à traiter des informations sociales, en particulier les informations essentielles que sont les personnages et les événements — individus et partenaires, alliés et ennemis, objectifs, obstacles, actions et conséquences — et de les métareprésenter, de voir ces informations sociales du point de vue d’autres individus ou d’autres moments, lieux ou conditions » (13) . Déjà mobilisé ici ou là pour la bande dessinée (14) , c’est dans ce cadre théorique que je propose de lire Comment dresser…

Entrée : jeu à bas-bruit

Cette bande dessinée est une fiction relativement simple dans son appareil, d’autant plus qu’elle est tenue par une narration lente, en deux espaces distincts, avec peu de personnages : d’abord un cheval, esseulé dans une clairière close, caracolant ; puis, apparaissent postées dans une forêt attenante, deux ombres, des hommes observant le cheval et semblant le convoiter ; enfin, sans lien avec les deux autres humains, une femme qui s’approche de l’équidé pour finir par partir avec lui. Voilà pour la trame diégétique.

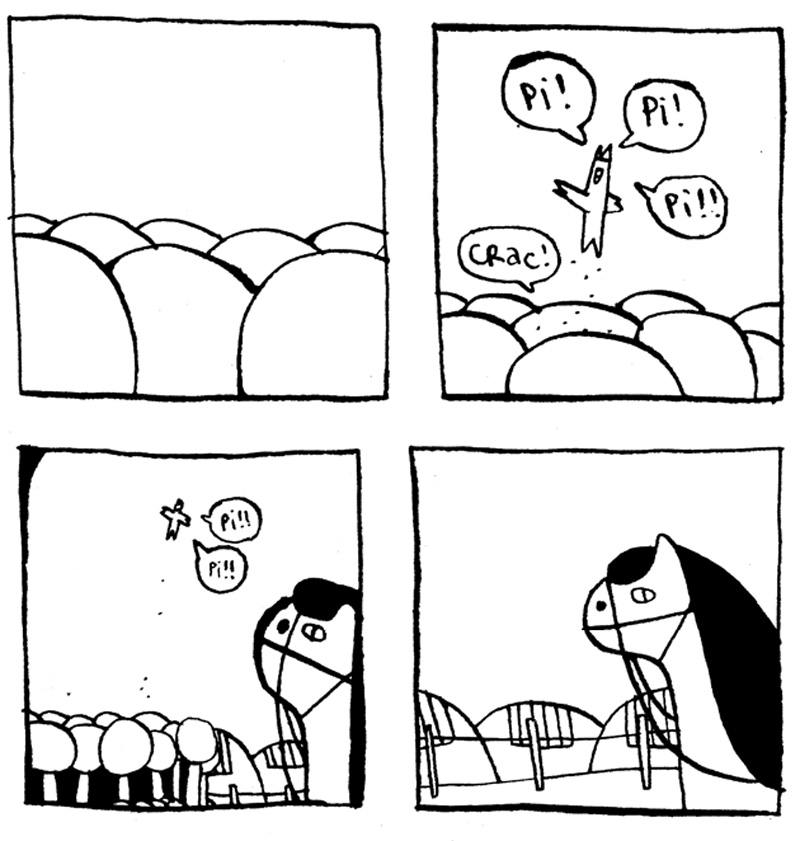

La tradition animalière de la bande dessinée a longtemps été une manifestation artistique particulièrement saillante d’un anthropocentrisme, reléguant les qualités de l’animal choisi au second plan, alors montré en pied pour manifester sa bipédie ou dévoiler un vêtement, il peut en plus se faire bavard ou être doté d’une pensée humaine par la bulle. Autrement, son rôle est plutôt limité à celui d’adjuvant quelconque ou à celui de contre-point généralement humoristique, lorsqu’il ne sert pas une caricature dévalorisante. De fait, la rupture entre l’humain et l’animal est entretenue : la souris n’est pas une souris, et le chat ou le chien non plus, mais elle est un humain aux attributs de la souris, un chat philosophe ou un politicien à tête de chien. Comment dresser... rompt avec tout cela, en s’ouvrant sur un craquement en provenance de la forêt d’où s’échappe alors un oiseau aux cris monosyllabiques. Par cette entrée en matière, qui surprend le cheval, l’oiseau est d’emblée montré comme un être vivant animé, il réagit à un stimulus en s’envolant et s’avère doté d’un moyen de communication propre. Il en va de même pour le cheval, sans trait humain, qui réagit mais reste muet lorsque la femme lui adresse la parole en l’appelant « Fil-de-pêche ».

En profil dès la couverture, loin d’être un élément de l’environnement, le cheval est montré en tant que sujet d’encre et objet de convoitise. Il va véritablement être au cœur de l’attention, certes dirigée par la narration, mais aussi en tant que motif graphique qui traverse le livre. Alors que les différentes attitudes de l’équidé paraissent plutôt vraisemblables, sa course est en revanche sans respect de la réalité bio- mécanique d’un galop, documentée pourtant depuis les chronophotographies de Muybridge. Ses mouvements forment une longue danse, une succession de courbes qui s’étire de pages en pages. Avec des proportions peu probables, la musculature lissée du cheval dessiné par R. Grandpey n’empêche pas une variété de poses, de déplacements, sous des angles toujours renouvelés. Partiellement visible, débordant de la case, parfois de croupe, il peut se transformer en une quasi abstraction, sa crinière noire comme sa queue formant une tâche poursuivie par les regards. La course du cheval paraît ouvrir la voie à une improvisation graphique, qui délimite un monde construit sur une simplicité géométrique et développé grâce à des régularités identifiables, des motifs (ré)arrangés, des « patterns » (15) qui demeurent en même temps ouverts.

Dans ce cadre, la tension narrative est soutenue par de minuscules événements : l’oiseau qui s’échappe, une ombre fondue parmi les arbres, une réplique cinglante... Ce maintien de l’attention est relayé par des variations permanentes et une forte segmentation de l’action, pourtant en retenue. Dix chapitres de seulement cinq planches scandent le livre marqué par de très courtes ellipses, à toutes les échelles du récit, et par des simili cliffhangers. Digne d’un feuilleton qui ne raconterait qu’une seule rencontre, dans le silence de la clairière, le moindre « crac » de la forêt prend une valeur hyperbolique. La tension suscitée joue avec le regard du lecteur découvrant un environnement irréel à la fois singulier et commun, noir ou blanc, composé seulement d’arbres, de collines au loin, d’une clôture. Une esthétique en retenue, sans grand moyen, à l’image de ce petit format édité par Adverse et des fanzines de l’auteur qui évoquent un monde presque en continuité d’une œuvre à l’autre (16) . Que ce soit en récusant la place habituelle de l’animal en bande dessinée, en transgressant l’exactitude mimétique ou en jouant à bas-bruit de ressorts narratifs sur-investis dans les fictions industrielles, la figure chevaline instaure ainsi une subversion possible de modèles historiques de la bande dessinée, des représentations hégémoniques aux velléités documentaires.

Traversée : manipulation mystique contre relation empathique

La prise de distance avec la représentation scientifique au profit d’un dessin libéré du strict mimétisme ne situe pas Comment dresser... dans le relativisme ou la mystique de la création, comme il en résulte parfois à travers une mise en concurrence des arts et des sciences. Au contraire, la dyade des hommes en forêt, deuxième espace diégétique de la bande dessinée, amuse par son idiotie de couple absurde. Tandis que le premier segment, celui de la course, est majoritairement chorégraphique, et pour cause, celui des deux hommes est bavard mais leur relation souffre d’une incompréhension mutuelle, manifestée d’abord par des questions qui ne trouvent pas de réponse autre que le silence, la raillerie ou le truisme. Observant le cheval puis celle désignée comme « l’écuyère », leur position en lisière et leurs échanges évoquent une conspiration organisée dans l’ombre. Sauf que rien ne se passe, si ce n’est un échec en forme de longue attente achevée par un départ. Dans une discussion asymétrique et décousue, le premier, Pitchou, affirme que la simple introduction d’un sac dans la forêt est « une opération magique » qu’il préfère à l’action d’une torche et d’une ficelle, ce qui agace le second. Prié de croire sur parole et d’agir selon les ordres, c’est-à-dire de fermer les yeux, il obéit en plongeant avec lui dans le noir. S’ensuit, induisant un faux lien de cause à effet, l’apparition de la cavalière… Dans la confusion ou la conviction douteuse, elle sera plus tard reconnue par les deux observateurs, comme étant sortie d’une « histoire », imprécisément liée à l’enfance, créature d’une « mythologie » que Pitchou comprendrait mieux que son complice. Celle-ci serait même accompagnée d’une « petite musique » (inaudible). En revanche, alors que les stries noires des arbres distinguent toujours une zone à part, se déclare chez eux une hallucination visuelle partagée avec le lecteur, une sorte de « zoom » en direction de la prairie, la coiffe de « l’écuyère » devenant aussi grosse qu’un tronc. Le compère, moins porté sur les mythes, avance l’explication d’une « migraine ophtalmique », idée immédiatement évacuée par Pitchou qui a guidé la conversation à partir de la croyance en un « royaume des dompteurs suprêmes ». La rupture d’imaginaire, par la référence à la médecine, induit une concurrence des discours entre une conception rationnelle et une conception mythique du monde. Mais, ici, c’est bien la pensée magique qui s’impose par l’autorité figée de Pitchou, dans le noir.

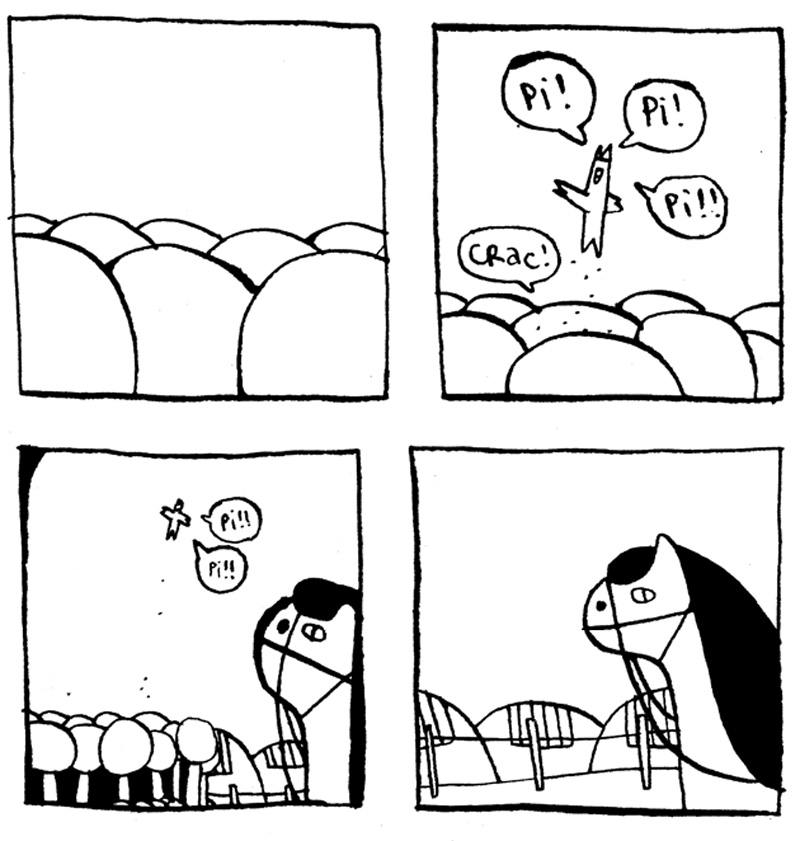

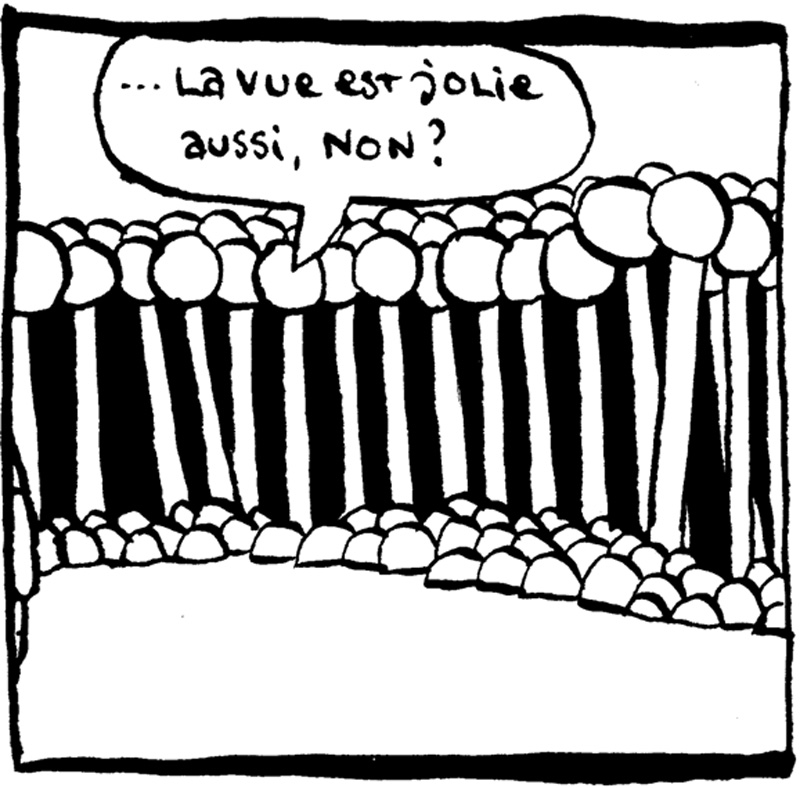

Cet espace narratif s’oppose à la prairie lumineuse qui lui fait face, traversée par la femme espionnée. S’adresser à Fil-de-pêche comme elle le fait, directement et verbalement, peut paraître aussi absurde que l’attente d’un effet magique tiré du sac. Toutefois, ce point commun entre les deux micro-mondes reste superficiel, tout comme certaines références, telle la « petite musique » mythique de la forêt faisant écho aux « nuages qui sont de la musique pour la pensée » dans la prairie. Dans le premier cas, les personnages disent entendre la musique, dans une confusion entre fait et mythe, alors que la teneur métaphorique du second est explicite. Contacts visuels et corporels, don de nourriture, course, partage d’une attention pour l’environnement immédiat, chant d’une comptine… Sans la fourberie et l’aliénation à la magie, l’approche de la cavalière est autrement moins ridicule que ses effets sont concrets : elle se balade effectivement avec le cheval. La dite écuyère joue, simule presque une interaction mère-enfant et entre en empathie avec l’équidé lorsque, spéculant à haute voix, elle imagine ses sentiments puis l’encourage. Tout cela permet finalement à ce cher Fil-de-pêche de sauter la clôture, de re- joindre les collines inconnues, préférant l’incertitude de cet arrière-plan suggéré à plusieurs reprises, comme métaphore d’une émancipation. N’est-ce pas effectivement, pour l’imaginaire, ce qu’on pourrait espérer d’une fiction ? Si ces deux origines évolutives de l’art, le jeu intime et le rite, ne sont pas opposées théoriquement, elles sont ici isolées, confrontées, envisagées dans leurs conséquences : l’une ne produit pas d’effet direct sur le réel mais instaure des velléités de contrôle et un rapport vertical, tandis que l’autre implique un échange qui paraît égalitaire et qui vise à potentialiser la liberté, dans l’idée que, pour paraphraser Mikhaïl Bakounine, la liberté d’autrui étend la mienne à l’infini.

Sortie : attention cheval

L’empathie n’est pas seulement thématisée mais mise en jeu dans la relation esthétique de manière générale, et spécifiquement tissée ici au moyen de la bande dessinée. Selon une synthèse sur La nature de l’art (17) , l’empathie est une notion d’abord avancée par la philosophie esthétique, mais dont les bases neurologiques ont été identifiées depuis. Il s’agit d’une capacité de simulation reposant sur un mécanisme (automatique) de résonance motrice et émotionnelle et une prise (intentionnelle) de perspective subjective d’autrui. Dans l’œuvre de R. Grandpey, la spatialisation des fils narratifs en deux micro-mondes, dont l’un observe l’autre, est renforcée par le travail sur les points de vue qui, sur le plan narratif, marquerait l’empathie de même que le regard marque ou dirige l’attention. Comme le précise la cognitiviste littéraire Françoise Lavocat (18) , l’empathie n’est pas l’identification à un personnage — ce qui ne se produit pas vraiment — mais s’apparente à un rapport de témoin. Dans une longue séquence muette, on observe la cavalière et le cheval dans la clairière, de dos, regardant les collines, puis, progressivement, en s’éloignant d’eux, on adopte un point de vue depuis la forêt, pour ensuite apercevoir, doucement, l’ombre des deux espions avant de les considérer de face. À plusieurs reprises le lecteur peut observer la scène derrière l’épaule d’un personnage ou être invité à regarder ce qui retient l’attention d’un autre par une pratique plurielle de champs et contre-champs. Les possibles spatiaux aux formes résonnantes tels les cheveux avec la colline, les points de vue alternants, et l’impression même de tournicoter autour du cheval, lui-même dansant, établissent un principe d’accès complexe et mouvant à ce monde simple d’apparence. Sujet de toutes les attentions, le choix du cheval comme personnage principal évoluant parmi d’autres, sans plus d’anthropomorphisme, constitue un certain écart en bande dessinée. La mise en narration d’un « animal non-humain » et le partage des points de vue pourraient en tout cas conduire à vivifier notre empathie envers d’autres espèces (19) . La pêche n’étant pas l’amie des poissons, et eu égard au nom du cheval, on est conduit à s’interroger tout de même sur la dimension utilitaire de la relation, sur l’objectif et sur les possibles d’une coopération interspécifique... La politique de cette fiction opèrerait là, dans l’interrogation et dans l’extension du champ de la morale suggérée par la relation empathique, jusqu’au franchissement final de la barrière.

De fait, en termes de fonctions, progressistes d’abord, la fiction améliorerait entre autres choses la cognition sociale, la créativité en tout domaine et la réflexion au-delà de l’ici et maintenant, notamment en termes moraux (20). Ici la souplesse graphique et narrative amène un changement régulier de perspectives qui exige la souplesse du lecteur sur le plan cognitif. Plus fondamentalement, par l’art, l’anxiété serait réduite et la coopération améliorée (21) , ce que l’on retrouve dans le comportement encourageant de la cavalière qui aide à la sortie du cheval. En miroir, des aspects plus conservateurs de l’art ont été soulignés, comme la distinction sociale qui peut être accordée à celui qui raconte (22) et le renforcement des liens, croyances ou normes(23) pour le groupe d’appartenance. Aussi la mésentente des observateurs repose sur un rapport de domination favorisé par la pensée magico-religieuse : invérifiable, l’énoncé réclame une confiance aveugle en celui qui (se) raconte et prétend détenir un savoir unique qu’il veut diffuser. En somme, dans une perspective bioculturaliste, soulignant le rôle psychobiologique et social de l’art, la fiction intégrerait plaisir et apports socio-cognitifs, deux dimensions liées et bien matérielles, sans qu’il s’agisse d’une illusoire connaissance « alternative » ou d’un passe-temps désintéressé. Tandis que l’approche par les sciences ne conduit ici ni à un naufrage moral, ni à un dégoût, on peut enfin se défaire des conceptions dominantes de l’Art pour opposer une pratique de la bande dessinée subversive, sans fétiche et sans révélation.

Notes