L.L. de Mars

« Néron, qui aimait beaucoup l’Alexandre enfant, le fit dorer ; puis cet ornement ayant fait perdre la finesse de l’art, on enleva l’or, et ainsi, dédorée, on estimait cette statue plus précieuse, même avec les cicatrices qui restaient, et avec les rayures dans lesquelles l’or s’était attaché. »

Pline, Histoire naturelle, XXXIV

« Mais le terme de code est bien entendu trop étroit. Les structures chromosomiques servent en même temps à réaliser le développement qu’elles symbolisent. »

Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? De la physique à la biologie

POUR COMMENCER

Ici, partout où on lira « dessiner » on entendra l’écho de « dessiner en bandes ». On comprend, je suppose, assez facilement que l’affirmation du dessin dans ses formes et ses propriétés mêmes — c’est la condition nécessaire pour le voir vraiment — passe par la libération de toute tutelle des causes littéraires ou des arguments idéatiques qui lui ont été imposés jusque-là et le condamnaient à n’être que l’auxiliaire, ou le rudiment, d’autres disciplines. Hé bien, il en est de même pour les bandes dessinées qui ne seront vues — enfin vues ! — qu’à la condition de les émanciper elles aussi : les libérer des prétendus grands sujets ou des fins édifiantes desquels on attend qu’ils la sauvent d’elle-même et de sa honteuse nature. Une fois ce premier pas accompli, il faudra considérer le dessin en bandes non pas comme une spécialisation du dessin mais comme son déploiement dans des territoires plus larges encore de la subjectivation. On gagnera toujours plus à considérer abusivement une bande dessinée comme une expansion territoriale du dessin plutôt qu’un folklore littéraire illustré.

LE BON DESSIN

Une fois de plus, j’ai rejeté telle ou telle bande dessinée pour la médiocrité de son dessin. Mais ai-je des raisons de me demander si j’ai affaire à un bon ou un mauvais dessin ? Quelles sont-elles ? À quel moment cette notion est-elle pertinente ? À quelles fins y ai-je recours ?

Elle s’ouvre, peut-être, par une aporie : c’est la contradiction qui dominera cette question à l’instant précis où elle sera libérée de l’expertise artisanale, quand bien même cette libération est la condition qui lui donnera un sens. En effet, si l’excellence d’un dessin ne se mesure pas à sa coïncidence avec son modèle supposé, avec les prototypes académiques sur lesquels se fonde le jugement, c’est parce que cette servilité ne fait que tracer le seuil à partir duquel son excès distingue le bon dessin du labeur. L’existence même de cette catégorie, le « bon dessin », la nécessité même d’une catégorie distincte — et tacitement supérieure — à l’adéquation au modèle (les différentes formes de mimèsis), à l’excellence artisanale, l’impératif d’en dépasser la subordination (catégorie finie, vite indépassable parce que vite atteinte) ne fait qu’appeler cet excès que le « bon dessin » suppose à toutes les catégories, sinon leur trahison même.

Mais alors : dépossédant de tout instrument de mesure — cette inconnue que suppose le « bon dessin » les rend indisponibles, pas encore forgés —, comment se juge l’excès ?

Si l’inconnu que transporte le surgissement du « bon dessin », celui qui excède l’académie en cours — qui trahit l’instrument de mesure qu’elle imprime aux productions lui étant contemporaines —, est la condition et le régime de son excellence propre, le mode d’affirmation de sa nécessité, alors ne me de- vient-il pas aussi impossible de l’accepter que de le rejeter ? N’est-il pas aussi bien irrecevable comme adéquation qu’inestimable comme trahison ? Quel est le socle de mon expertise ?

Par où ces conditions impossibles de jugement étonnent le plus est probable- ment la permanence de cette question : pourquoi ne s’abolit-elle pas dans son in- fatigable, insoluble, retour ? Qu’est-ce qui, de mon désir, se maintient contre vent et marée devant le dessin ? Qu’est-ce qui, du nécessaire et suffisant, est si impuissant à satisfaire ma relation à un dessin ? J’ai déjà abordé ailleurs ce que l’excès de communication implique des relations théoriques au langage (cf. « En attente d’une théorie, mirage »(1)) [où est la note ?] : est-ce le même problème qui se pose ici, dans le dépassement par le dessin des catégories esthétiques ?

Terrain meuble, incertain, des tensions esthétiques sur lequel on aura malencontreusement creusé les fondations de l’Esthétique comme discipline : je tente de comprendre par où le renoncement aux catégories classificatrices de celle-ci ne nous interdit pas d’avancer sur le territoire continu de celles-là. Gardons au minimum en tête l’idée que la conciliation et la régularité sont probablement le nœud du problème.

Axiome : quel que soit le dernier état — fondamentalement contingent — d’une académie, tout ce qui l’épouse sans reste se tient en dehors du jugement esthétique et se limite à la redéfinir en tant qu’académie. Tout excès de l’académie est menacé d’académie dès l’instant où sont constituées en règles de recommencement les modalités de son renversement ; en d’autres termes, dès que le mouvement modal de l’excès est discriminé en autant de conditions possibles de sa détermination et de son expertise, il s’ouvre à l’académie. De cette façon, par ailleurs, la solitude ne préserve pas de l’académie. Pire encore, elle est beaucoup plus menacée par elle que l’école parce que la pureté la guette dangereusement…

Errer, errer, penserait-on, il en restera toujours quelque chose. Bricoler monstrueusement, sans plan, sans direction. Trier à peine, laisser venir. Pourtant, l’inconnu ne suffit pas : il y a des stupéfactions vaines, de l’inattendu qui devrait le rester. L’excès peut, lui-aussi conduire à l’étrange empêchement du familier. Est-ce parce que tout excès ne conduit pas à l’excès de tout ? Combien de fois le garde-fou cède-t-il vraiment pour qu’on se jette dans le vide sans hésiter ?

Tout parcours de visiteur d’images débouche un instant sur cette question du jugement. Tout faire pour l’écarter, pour ne pas la rendre centrale du regard, est, sans aucun doute, une hygiène. Pourtant, nier sa nécessité, la tenir pour un parasite institutionnel, extérieur à notre relation aux productions humaines, voilà qui conduit au mieux à un relativisme — dont la seule issue est la réception de toute chose inconditionnellement et sans nuance —, au pire à une subordination de toute activité artistique à son cadre social, ce qui revient à l’éliminer en tant que processus de subjectivation.

Dois-je m’en remettre aux monstres ? Nous les supposons après tout spontanément mieux à même d’ouvrir à l’inconnu que toute autre forme de création. N’impliquent-ils pas l’irrégularité ? Et n’est-ce pas ce que nous cherchons ici ? Mais les monstres, indépendamment du fait que la plupart d’entre eux ne font qu’hybrider des conventions, réarment la question du jugement aussi bien pour eux-mêmes que pour tout ce qui les a acculés à la monstruosité. En d’autres termes, monstrueux, ils ne le sont, eux- aussi, que relativement à un cadre ; moins ces cadres sont difficiles à excéder, plus le monstre est mollement renversant. La totalité des mondes de « la petite différence » repose sur les monstruosités instituantes : genres monstrueux, libertés sous condition, révolutions accompagnées par la police, insolences conservatrices.

Le dessin mal foutu, tordu, peut tout aussi bien, lui-aussi être bon ou médiocre, généreux ou nul, renversant ou inoffensif. Alors quoi ? Où s’arrête l’humeur et où commence le discernement ?

Peut-être, alors, que ce qui fait un mauvais dessin est ce en quoi il rate son objet ; cette fissure par laquelle il rend un instant perceptible la trahison qu’il fait à son propre devenir. La difficulté à saisir cet objet — inexposable par d’autres moyens que le dessin lui-même et d’autant moins exposé que le dessin aura échoué, précisément, à le toucher — est la probable cause des faibles moyens de discernement dont on dispose entre un bon et un mauvais dessin.

Reconnaître un mauvais dessin serait alors ce double mouvement d’analyse par lequel est perçu son objet et l’échec à l’atteindre, ou plus exactement, à nous le rendre présent, sensible, d’une manière ou d’une autre.

Son objet, comprenons-le comme ne concernant que lui-même comme dessin en cours, dont le dessin achevé ne fera que porter témoignage ; ils sont conditionnels l’un à l’autre. Par le dessin achevé nous est donné la possibilité résiduelle de comprendre son cours. L’objet, c’est ce qu’on voit à l’horizon du dessin, que ne définissent pas ses modes — ceux par exemple de l’académisme (critères d’excellence) ou ceux de la vitesse (cette acribeia, ou ce rhythmos, valeurs antiques fondées par Xenocrate sur une certaine idéologie de la vitalité) : l’objet d’un dessin n’est en rien la figure qui le hante comme figure sociale (modèle, académie, style) ; celle-ci est l’anecdote au-delà de laquelle commence le verbe dessiner. L’objet, c’est ce que le dessin fait en plus du dessin.

PISTE

Je n’ausculte pas le dessin pour ce qu’il est (ce qui fausse le problème en l’institutionnalisant) mais pour ce qu’il fait. C’est cet espoir de voir le dessin se réaliser avec son objet qui, pouvant être déçu, mérite toute mon attention.

TROUVAILLES

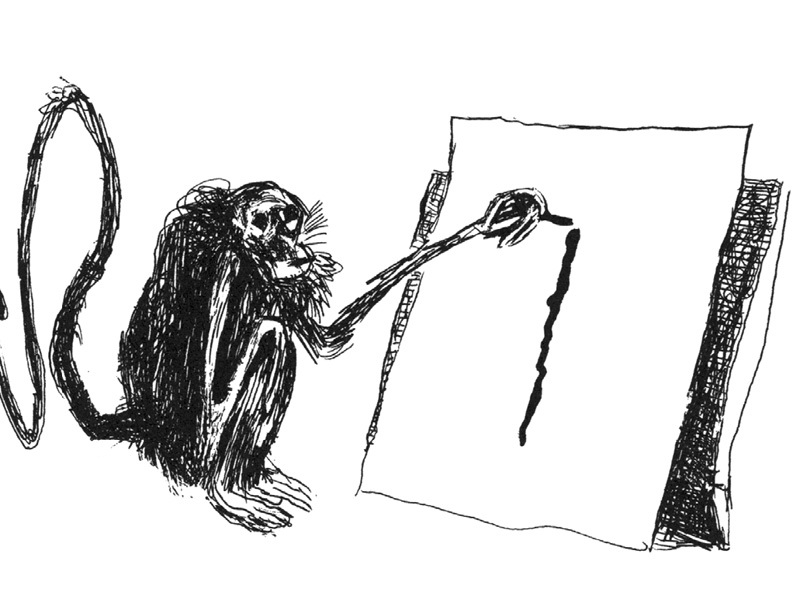

Mirage de l’atechnie : horrifié par la compétition hautaine des savoir-faire académiques, on serait enclin à repousser tout apprentissage dans le vague espoir que, pur de tout enseignement normatif, pur de la répétition des gestes techniques, on en ressortira pur également de leurs effets désastreux, stérilisant, sur le monde des formes : poncifs, modes, écoles. C’est que nous sommes encouragés, par le cadre que peu à peu nous avons historiquement tracé pour l’art, à trouver. Ce qui veut dire : trouver contre les évidences. Dessiner sans rien savoir, hasardeusement, par les nerfs, pour conjurer la glaciation académique, ouvrirait peut-être plus grandes les portes de la découverte ? Cette hypothèse est en- couragée par le mythe du génie spontané et largement enjolivée par les rares artistes dits bruts qui échappent aux clichés artistiques. L’illusion du fou isolé du monde par sa folie ferait oublier que c’est le monde qui rend fou. Son bruit, sa fureur, mais aussi son laudanum visuel, sonore, gustatif, littéraire, arrivent aux yeux et aux oreilles du fou comme à toutes les oreilles. Par d’archaïques préjugés qui su- perposaient au fou l’idiot, notre fou est au moins censé ne jamais rien savoir, sinon à être frappé comme par la foudre d’une passion dévorante et vaine pour le calcul. Image horriblement contordue et ahurissante du fou libre, quand la folie est probablement la plus douloureuse des contingences. Se persuader soi-même, par une sorte de romantisme social de l’écart, qu’on est, au fond, par quelque dérèglement savamment ajusté, un peu fou soi-même, permet de se ranger imaginairement dans cette dernière catégorie, sans vraiment prendre conscience de ce que ça implique à la fois dans le rapport à la création (un essentialisme douteux) comme dans le rapport à la folie (l’idéalisation d’une souffrance psychique comme garantie improbable de créativité). Il est plus que saumâtre de chercher, par le mouvement d’une liberté fantasmée, à rejoindre la folie quand c’est précisément la brèche possible par où en sortir que creuse le crayon tenu par celui qu’elle submerge.

Un biais de la position atechnique, qui laisse penser que l’absence de connaissances permet des trouvailles que la connaissance brimerait, fait oublier la banale malédiction qui frappe tout savoir : quand on débute en quoi que ce soit, on atteint instantanément son seuil maximum de connaissance sans rien supposer de ce qui le distance et le sème. Faute de tout aperçu de ce qui serait à connaître, on est en pleine puissance, en pleine possession de ses moyens. Mais pour juger de ce que nos moyens étendent, il faudrait encore avoir conscience précisément de ce qu’ils ont limité un jour... Débutants charmés par l’image d’une création spontanée que la connaissance encombre voire avilit, certains se lanceront sans autre préparation à leur travail. Ils le feront avec d’autant plus de confiance que la part technique des arts, par un malentendu tenace sur la notion de liberté de mouvement et d’invention, n’est jamais exaltée socialement, jamais mise en valeur, considérée comme vaguement sale et pas très sexy. Pourtant, les grandes trouvailles techniques, qui naissent d’erreurs effectivement fécondes, ne jaillissent pas du premier ratage venu mais d’un certain écart : on les fait en foirant des tentatives périlleuses, risquées, sans évidence, dans des chemins où personne n’est allé. La qualité exceptionnelle de la trouvaille est proportionnelle à l’exception du cadre dans lequel elle a éclaté. Qui s’ouvrira à la peinture par l’insavoir même et, ainsi, s’y trouvera heureux, ira simplement à la rencontre des erreurs de commencement, des dérapages d’une course pas même entamée, des accidents de surplace ; en s’ouvrant à des questions qui ont reçu toutes leurs réponses depuis bien longtemps et qui le tiennent inutilement en haleine, il n’en posera pas de nouvelles et n’enrichira pas son propre champ, ni son champ d’autres champs. Ses chances de trouver par l’erreur quoi que ce soit d’inédit, de renversant, de surprenant, sont quasi nulles. Et il n’a pas les moyens de voir ce qui cloche, car ces moyens sont apportés par une vision plus large, approfondie, du paradigme auquel il s’attelle. En d’autres termes, il s’émerveille de pas grand-chose, comme tout débutant. Et il s’est invité programmatiquement à débuter toute sa vie. Pour saper les académismes corporels et notionnels, il faut sans doute voir au-delà des formes finales qu’ils sérient, dans ce qu’elles impliquent comme rapport au temps, à l’incarnation. Il faut, d’une certaine manière, se donner les moyens d’en intérioriser au minimum l’expérience charnelle et les dérives éthiques qui en découlent (idéologies de la mimèsis, tournoi de l’artisanat triomphal, etc.).

HOMMAGES, CITATIONS , REPRISES

Partons du principe que vous ayez passé l’âge de vous faire raconter tous les soirs la même histoire, que vous ayez atteint celui de l’appétit.

Il y aura quelques raisons d’assister l’errance et la curiosité par un peu de méthode ; évaluer une image académique par son académisme même, relever un cliché, écarter une production moyennement banale, déjouer les procédés d’une camelote formelle, tout cela suppose une interrogation large et nourrie sur les cadres théoriques de l’image entre eux et, également, sur les jugements implicites de chacun des systèmes de représentation qui les énoncent, les développent, les soutiennent et les rigidifient. Toute critique de ce type est politique : la raison d’être des constructions académiques est de fonder un système de valeurs autoritaire, ses modalités d’échanges, ses hiérarchies, son élite et ses proscrits. La raison d’être de sa critique est d’en ruiner l’autorité pour couper court à ses assignations de valeur et sa spéculation.

Bien évidemment, déjouer les forces critiques de ces hiérarchies est un impératif pour tout système d’échanges qui tient à sa propre survie : l’académisme, le libéralisme formel, trouve son point de torsion spéculaire et son plaidoyer critique dans l’hommage, la citation, le clin d’œil, la reprise, dont l’usine hollywoodienne — largement rejointe par l’industrie des bandes dessinées dites franco-belges — s’est faite la plus grande productrice après avoir épuisé le régime périmé de l’école.

On traque dans les silhouettes de l’académie hollywoodienne un matériel fonctionnel, tremblant d’espoir d’y trouver la promesse de sa propre académie ; on s’en retrouve jugé avec bienveillance par papa maman — reconnaissants à l’égard du mouvement qui les sauve de leur obsolescence culturelle programmée —, avant même que d’avoir existé comme force critique de leur autorité.

L’hommage, la citation, le clin d’œil, la reprise, ne sont qu’un bégaiement génétique né de l’espoir d’une contamination du même par la même fortune, dans l’ordre de la joie (l’hommage écœure de positivité), mouvement toujours unilatéral de la puissance qui se regonfle à chaque nouvelle citation, à chaque nouveau prolongement dans les stratifications culturelles. L’adéquation de l’hommage suppose de lui trouver un signe minimum et sans reste qui ne manquera jamais sa cible (même la plus inattentive), c’est-à-dire un déjà–toujours–là. L’efficacité de l’hommage, elle, ne produit que du reste, ébarbures du mouvement accentué, signes de fonctionnement laissés dans son sillage pour flatter le détective. Ces restes porteront témoignage que le mouvement a bien eu lieu. C’est elle, l’épopée commune, c’est l’évocation de ce mouvement de plans qui sera la saga du commun. Terre étroite des gimmicks qui chassent de plus en plus loin ses modèles de références, obsolètes pour les dernières générations de spectateurs : ils n’auront plus la moindre idée des causes formelles de ce qu’ils regardent et prendront tôt ou tard le cliché élimé pour point d’appui de leurs futurs hommages. Hollywood rond comme le monde...

Ces questions sembleraient bien éloignées de nos préoccupations si les modalités de représentation ne déterminaient pas, elles aussi, une certaine valeur d’usage et sa reconduction opiniâtre : ce qui sépare la force conclusive de l’effectuation motrice, c’est ce qui sépare le finiment possédable de l’infiniment partagé. Nous sommes à la fois concernés par l’art comme relation au monde en tant qu’il déplace vers l’inconnu les rapports de conquête, et concernés par l’effectuation qui le charpente parce que celle-ci se partage en grossissant (là où la forme conclusive se capture en se morcelant). Il n’y a pas de perte de nature dans une œuvre, comme il n’y a pas de perte d’énergie dans le commun effectué. Pourtant, la collection de signes finis — taillés idéalement par l’hommage pour représenter le système de valeurs dont il dépend — détourne du commun effectué au profit des formes réalisées, dans une parodie de partage. Ce simulacre de répartition culturelle est censé faire oublier l’impitoyable sanction du tiroir-caisse qui bat sa mesure.

VECTEUR

Qu’est-il ? Il trace la ligne de sa nécessité ; mais c’est à tort qu’on l’imaginerait frontalier de matières, de masses, d’espaces à séparer ; l’image du sillon fertile elle-même porte trop fort encore la coupure, la bordure ; elle laisse trop de place au support qu’elle arpente, pas assez à la position de l’arpenteur.

La nécessité du dessin est l’endroit même où il se pose. Son espace et son épaisseur, celle que le dessinateur n’abstrait jamais tout à fait, celle que son imagination occupe affirmativement, comme un funambule occupe l’espace de sa corde, comme il s’y imprime. Réduit à quasi rien, comme la distance à parcourir de la flèche de Zénon, il n’en est pas moins intensément présent, matériel, ancré. Il est assez dense et épais pour soutenir tout entier le verbe dessiner. C’est, de ce point de vue, un organisme.

Pour regarder — regarder le dessin, par exemple — il faudrait se défier de notre regard (au moins des modes d’organisation qui en découlent) : une pensée polaire du dessin, par exemple, accule à ne comprendre la tension qui s’y joue qu’en dépit des flux qui y manifestent leur propre tension sans pôle et qui, pourtant, déterminent son mouvement réel (comme les mouvements browniens des particules balaient à distance, contre toute intuition, d’un ample mouvement ordonné, la substance qu’ils agitent follement et insaisissablement à leur propre échelle). Penser un vecteur en dehors des catégories du départ et de l’arrivée exigerait de nous que nous participions au moins symboliquement à un jeu de relations sans bord, ne donnant pas nécessairement du tempo au rythme, de la discrétisation au trajet, de la séquence au mouvement ; laissez de côté un instant les difficultés que cela peut représenter pour qui ne connaît ou n’attend que le repos théorique devant la modélisation (et qui se trouverait bien dépourvu devant les mouvements internes de la matière), et tenez-vous, au minimum, à l’abolition hiérarchique que cela suppose : si vous ne pouvez pas prendre le flux en marche, gagez au moins que vous pouvez le prendre de n’importe où et le quitter de la même façon à n’importe quel endroit. Cette absence d’événement peut faire saisir qu’il n’y a pas à choisir entre le dessin opérant comme sillage (et déterminant donc contraste, opposition, découpe de fond) et le dessin comme capture (déterminant un maillage qui ignore les opérations de fond) qui se tresse autant de son subjectile que de lui-même : ces deux caractères ne sont qu’illusoirement oppositionnels et ils constituent ensemble ce par quoi le dessin dessine. Évidence inévidente qu’il y a à répéter : sous le dessin, il n’y a pas de fond. La surface ne devient fond que d’être attaquée matériellement et texturellement par le dessin, force de discrimination aussi bien que de capture, en-dehors métaphysique d’un en-dedans structurel et poétique.

DURÉE DE L’ESPACE

Négligemment considéré, le dessin semble être à plat, pure horizontalité, déjà décroché du monde avant même d’avoir largué ses amarres. Mais il est plus encore verticalité, traversée de l’épaisseur de l’existence, de l’espace dans lequel elle se fraye un chemin, au- quel le dessin superpose, pour un instant, avant de s’exténuer et de disparaître, sa propre durée. Le dessin est cette durée elle-même, qui prend un corps nouveau, qui solidifie cette durée derrière lui comme la bave d’un escargot dans son sillage. Qui voit toute la méprise qu’il y aurait à donner à ce pur présent l’absurde permanence des représentations ?

SURPLACE

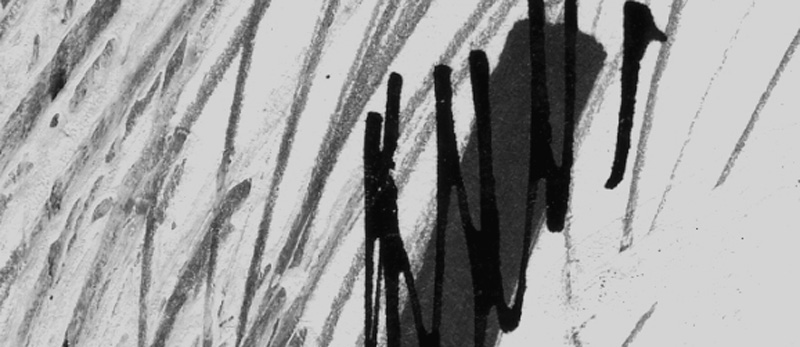

Les mailles du filet : diagramme et structure présentent le plus grand danger d’enlisement pour le dessin. C’est celui qui conduit à passer et repasser par l’endroit où le dessin s’est perdu d’être déjà devenu signe, injonction ou rail ; c’est ici que le dessinateur bourrine.

Abuser, insister, bourriner : ce qui englue la plume, la mine ou la charge du pinceau quand un dessin a déjà perdu tout contact avec l’espace désiré qui l’avait motivé. Il est devenu son propre poncif, son propre carcan. Le dessin, insistant, paniqué de ne plus rien apercevoir de son horizon, s’est enfermé sur ses propres circuits.

C’est le moment de faire du bourrinage lui-même la providentielle sortie du bourrinage : quoiqu’on en croie, quoiqu’on nous en ait appris, un dessin n’est jamais foutu. Il peut toujours outrepasser son point de saturation et y trouver une nouvelle chance d’excès. Il peut réapparaître, dans de nouvelles conditions lumineuses produites par le basculement des forces intensives, il le peut par un renversement de masses, une inversion des valeurs, à la manière d’une partie de go. Il aura fallu perdre, encore et encore, en repoussant plus loin la cause formelle du dessin : ainsi, abandonné au paysage, devenu malencontreusement paysage à son tour, il pourra être creusé, retourné, mis à sac, et devenir tout à fait autre chose.

CONNAÎTRE C’EST RECONNAÎTRE

Mauss, dans son « Manuel d’ethnographie », définit l’œuvre d’art comme un objet reconnu pour tel par un groupe ; ce qui ne s’en déduit pas, c’est la reconnaissance égale de l’inconnu — et peut-être même de l’inconnaissable — comme valeur, selon les types de sociétés, à quelque échelle qu’elles nous apparaissent, clubs, écoles ou nations. Il se trouve qu’il est une valeur fondatrice d’un rapport critique et historique avec les œuvres, par laquelle se fonde en partie la notion de modernité artistique, quoique cette notion vaille par elle-même.

De cette séparation entre les conditions expérimentales d’apparition d’une œuvre et le devenir social de celle-ci, doit découler une autre séparation, à laquelle ne prépare pas l’idée d’un adoubement significatif par le groupe : toute tentative de fonder une validation des œuvres par la collection qu’elles forment entre elles et par la possibilité d’assigner collectivement une place à cette collection, de faire de leur achèvement la condition de leur sens, la confirmation de leur réalité sociale, ne fait qu’entériner la stérile superposition de l’art et de la culture. Cette superposition n’est rien d’autre que l’autoréalisation de la culture elle-même comme Tout supposé de l’activité sociale, faisant de celle-ci le cadre de la puissance d’anoblissement ou de rejet des productions humaines. Mais la culture n’est jamais qu’un dépotoir de subjectivations, le plus souvent posthumes à leurs sujets mêmes.

C’est un angle mort dans lequel Mauss semble ne pas voir que le groupe n’a pas plus légitimité à reconnaître une œuvre d’art — s’il s’agit vraiment de ça et non d’une tentative maladroite d’en étendre, à l’infini des artefacts, le paradigme — qu’il n’en a les moyens ; c’est l’activité art qui transforme la matière qui transformera les relations à l’intérieur du groupe. De cette façon, l’œuvre est ce qui lie son auteur au monde, comme processus matériel, certes, mais aussi comme cadre et moyen de son expertise, comme outillage subjectif, comme prise de position existentielle. L’œuvre pourra tout aussi bien intégrer par la violence, l’écoulement du temps sur les résistances, la stratégie culturelle ou tout autre moyen, une société, comme elle pourra condamner son auteur à une solitude sans nom. C’est sans effet sur son mode d’être, sa puissance, sa singularité.

Dans le premier cas, la société s’agrandit d’une possibilité d’être vécue, dans le second elle se coupe d’une subjectivation et de toutes les forces qui y travaillent dialogiquement avec le monde des formes, en se privant au passage des voies inattendues par lesquelles elles fécondent possiblement d’autres subjectivations.

OÙ ÊTRE ?

Que suis-je, moi, si je suis dessinateur ? Je dirais que le mot dessinateur, la position du dessinateur, ne désigne pas celui qui produit des dessins, mais celui qui s’adonne au dessin.

FAVEURS

Cessons un instant de penser en termes d’obscurité pour juger les œuvres, pour déterminer la concurrence des place sociales et historiques, et posons-nous plutôt la question en termes d’éclairage : qu’est-ce que la culture du temps éclaire ? Qu’est-ce qu’elle choisit de rendre visible ? Sur quoi fait-elle sa mise au point ? À quelle fin ? Dans quelles perspectives ? Et surtout, de quels moyens, sinon ceux de la reconnaissance de ses propres objets et de ses propres usages, se dote-t-elle pour déterminer les zones à éclairer ? Déplaçons un instant le projecteur et nous aurons tôt fait de découvrir d’autres légitimités pour d’autres catégories d’objets et d’autres conditions du jugement.

FINIR

Le livre essentiel, le tableau qu’on ne doit manquer sous aucun prétexte, auront perdu toute évidence, tout accès à l’éternité.

De son dessin achevé, presque honteux devant ce bredouillement de lignes, le dessinateur est appelé à se demander : comment tient-il ? Comment tient-il devant le monde des choses ? Est-il aboli instantanément par lui ? Ou bien : vient-il d’y ouvrir une nouvelle brèche ? Fait-il le poids ? L’a-t-il fait dévier un instant de son évidence ?

Ambivalence puérile et fantastique du dessin qui ordonne et désordonne simultanément le monde qu’il vise.

HISTORICITÉ D ’ UNE ŒUVRE

Toute œuvre — au sens de la production toute entière plutôt qu’à celui de la collection d’expériences qui la compose — porte partout sa préhistoire intime ; elle ne demande qu’à refaire surface dans des opérations de grattage, en insistant sur le papier. Chez les plus timides des artistes, elle reste à ciel ouvert, à peine déplacée dans ses incarnations, tout au long de l’existence.

Qu’est-elle, cette œuvre, sinon l’attente d’être achevée — par la mort du sujet — pour qu’un regard panoptique puisse être posé sur elle et sa temporalité désordonnée ? On fondera sur cette autopsie l’espoir d’y trouver enfin sa cohérence, à l’instant précis où meurt celui qui en détenait, d’une manière ou d’une autre, les clés. Toute œuvre observée et aimée par nous implique comme une nécessité cette perte irréparable pour s’articuler librement à toutes les autres œuvres, pour être enfin rendue disponible à l’agencement historique.

La détermination finale par la forme ne peut être conçue, qu’il s’agisse de l’œuvre entière ou de l’une de ses prises de corps — ce que l’on appelle « une œuvre » — que comme un battement de temps, une pulsation locale, placée hiérarchiquement au-dessus de toutes les autres, par une erreur entretenue d’appréciation culturelle. Cette dernière pulsation, pourtant, cette portion inexprimable de l’action prise dans le flux ininterrompu de l’atelier, nous n’avons aucune raison de la rendre supérieure à toutes les autres dans le processus de travail sous le prétexte qu’elle le clôt : elle n’a pas plus de poids ni de sens que chaque autre pulsation depuis le moment précis où le travail est commencé.

Dans cette perspective, on comprend que la fin d’une œuvre n’en est que l’accident, qu’elle ne détermine pas plus son sens que sa substance : tout aussi bien arrêtée à un autre battement accidentel, un autre écart, ou complétée d’autres pulsations, son achèvement ne serait ni plus ni moins le dernier accident, cette dernière place ne lui offrant aucune supériorité à toutes les autres : ce que nous comprenons assez simplement à l’échelle de l’œuvre dans son intégralité — sans doute parce que ne nous échappe pas l’arbitraire de la mort qui la suture — essayons toutefois de l’étendre à la compréhension de chaque œuvre elle-même, pour les regarder toutes au-delà de l’idée que nous attachons à leur achèvement formel ; lions-les à toutes les autres œuvres et interdisons-nous de les comprendre en dehors de cette sororité inactuelle, athéorique, ahiérarchique et sans topographie ni chronologie fixe. Voyons ce qui se poursuit entre elles pour pouvoir nous poursuivre en elles : seule la durée où s’exprime la subjectivation est décisive pour, simplement, regarder une œuvre comme œuvre, de subjectivation à subjectivation. Cette expérience passe conditionnellement par l’abolition du privilège de l’œuvre en tant que forme achevée sur tous les moments d’inachèvement qui l’ont précédée.

Il reste souvent, de la préhistoire d’une œuvre, d’authentiques vestiges : premiers dessins d’enfant — pris ou non, déjà, dans le dessin —, esquisses préparatoires, jets inachevés qui ont survécu au débarras progressif, etc. Qu’on ne se leurre pas trop sur le sens à attribuer à ces vestiges ni sur les promesses puériles de l’analyse génétique : ce qu’ils auront vraiment imprimé comme cours à leur descendance est invisible. Ou plutôt, ce qui en est visible est insignifiant. De ce que les œuvres deviennent dans les autres œuvres, rien ne peut être ni anticipé ni conclu. Ce qu’on aura cru retrouver de leur forme et qu’on aura pris pour une motivation n’est qu’une suite de symptômes superficiels des mouvements les plus profonds.

REPRÉSENTATION

La représentation est un luxe dont le dessin peut se passer. Prenons-la pour ce qu’elle est : le négoce d’une collection de bijoux dont la longévité est motivée par l’assignation historique qui les a constitués en valeur et par l’injonction à tenir cette valeur devant tout changement d’économie (ce qui revient à augmenter et justifier cette longévité comme valeur elle-même, comme coutume) ; libre à quiconque de se décharger du poids de ces pacotilles. Lorsque la représentation s’aligne au dessin, qu’elle le fasse au moins par nécessité, et non par convention.

Comprendre les formes prises dans un mode de représentation, c’est — toujours — d’une représentation faire le socle ou l’optique d’une autre : les rapports de vérité sont pris en cause dans celle-ci et il est impossible de s’extraire d’un tel paradigme pour prétendre les surplomber par quelque chose qui serait LA représentation. C’est à l’intérieur du cadre d’affirmation théorique de telle ou telle représentation que s’effectue la modalité de la vérité représentative ; et en elle, et pour elle. La représentation est elle-même ce qui juge. Ce n’est donc pas par un jugement sans cadre que se traque par elle une vérité : c’est en la tenant comme cadre de vérité et en éprouvant sa solidité devant d’autres cadres de vérité. Une critique de la forme n’est donc pas un problème judicatoire général et extérieur aux formes sur les convenances ou les inconvenances de telle ou telle représentation, mais bien une mise à l’épreuve du régime de vérité implicite à telle ou telle représentation.

MONDE DES CHOSES

Le dessin, comme le poème, est une opération d’ancrage. C’est par lui que son auteur se lie au monde des choses, par lui qu’il attache son propre corps à la présence matérielle du monde. Pourtant, l’idée qu’un artiste se désaliène abusivement de la gravité, l’idée qu’il lâche la réalité pour des hauteurs illusoires, est tenace et contamine le regard sur les œuvres : on les verrait, dit-on, flotter... Qui pense et regarde dessin ou poème comme formes du détachement, évanescence, perte de pied dans la très haute autorité introuvable de la réalité, est au mieux un nigaud, au pire un manipulateur dont le souci est probablement d’imposer sa loi tenace (sa fatalité économique prise pour pragmatisme) et sa hiérarchie aux opérations sublunaires. Devant le dessin (comme devant toute œuvre) il se condamne à une distance infranchissable : il se tiendra hors de ce qui s’y trame, spectateur impuissant à parcourir les sillages qui font le nœud de l’expérience du monde dans son arpentage, telle qu’elle se maille par le dessin.

ONDE

Ce que l’on est tenté de penser comme différentes parties de ce parcours physique dit « dessin », sont plutôt les différents niveaux d’une même onde.

DEVANT LE DESSIN

Pour peu que vous lui accordiez vraiment un regard, le dessin — comme la peinture par ailleurs — vous englue, vous, spectateur. Il immobilise votre présence par son excès démesuré. Il vous alourdit de votre double, de votre triple, de vos légions. Si vous êtes fugitif, si vous êtes un passant, vous n’êtes pas devant le dessin. Vous êtes devant une image. Vous pouvez alors être léger, absent légèrement. Mais si vous voyez le dessin, c’est que, déjà, la nasse s’est resserrée autour de votre gélatineuse présence, pour la modeler, la former, la tenir, l’immobiliser.

« Comment la sensation pourra-t-elle suffisamment se retourner sur elle-même, se détendre ou se contracter, pour capter dans ce qu’elle nous donne les forces non données, pour faire sentir des forces insensibles et s’élever jusqu’à sa propre condition ? C’est ainsi que la musique doit rendre sonore des forces insonores, et la peinture visible des forces invisibles. Parfois, ce sont les mêmes : le temps, qui est insonore et invisible, comment peindre ou faire entendre le temps ? Et des forces élémentaires comme la pression, l’inertie, la pesanteur, l’attraction, la gravitation, la germination ? »

Deleuze, Francis bacon, Logique de la sensation.

RAISON DU DESSIN

Une polarité warburgienne, celle qui s’exprime devant les objets de la connaissance entre imagination identificatrice et raison distanciatrice, est profondément insatisfaisante : elle dépose, dans son rythme même, une routine de l’imagination devant ces mouvements, une coutume de la raison dans leur articulation. Il faut croire qu’aux plus précautionneux et aux plus attentifs — au nombre desquels je ne manque pas de compter Warburg — échappent encore, parfois, les distances de l’imagination et ce qui, de la raison, épouse au contraire les forces identificatrices du monde ; s’abandonner à elles est, souvent, le mode et la condition de la connaissance. L’imagination est censée s’emparer d’un objet que la pensée conceptuelle tiendrait distant : de ce malentendu découle tout le désastre passionnel qui se rend aveugle à la beauté stupéfiante du concept, comme à la spéculation avide par laquelle le dessin — qui ignore ontologiquement toute coupure entre raison et imagination — trace pour le sujet sa participation heuristique au monde des choses et des idées. Le dessin, par exemple, ne tient pas l’objet dans la distance d’une représentation mais il éprouve sa place. Raison identificatrice de ce mouvement. Par lui, le dessinateur se tient dans l’objet, l’occupe, le remplit de tout son corps, pris dans sa durée, le temps d’une figure.

TENSION

Je suppose qu’une grande œuvre d’art gagne à être frustrante, à laisser — un peu — sur sa faim ; à se maintenir tendue dans le désir qui l’a fait naître, soumettant son spectateur à cette tension même. Un concert, par exemple, doit être un tout petit peu trop court pour ne pas risquer d’être un tout petit peu trop long. Il n’en est pas de même pour les idées : les poursuivre conduit invariablement à les mener au-delà de ce qu’on avait imaginé comme fin pour elle. Toute idée se portera mieux au-delà d’elle-même.

NOUAGE

Dessin : intrigue des individuations mêlées comme possibilités du monde habité (ou comme tendances d’habitation du monde) comme série des fractions dans le temps immuable, incertain, fait par la vivacité fragile des formes vives.

VÉRITÉS

Le dessin erre parmi les vérités ; non pas parce qu’il est inférieur à l’esprit, mais parce que contrairement à lui il ne craint pas de les délier, et moins encore de rendre sensibles les erreurs nécessaires dont l’esprit fait ses liens entre elles. Renversant de nombreuses intuitions légales (lois de la raison comme lois de la nature), le dessin est un facteur stratégique d’incrédulité.

HISTORICITÉ D’UNE ŒUVRE

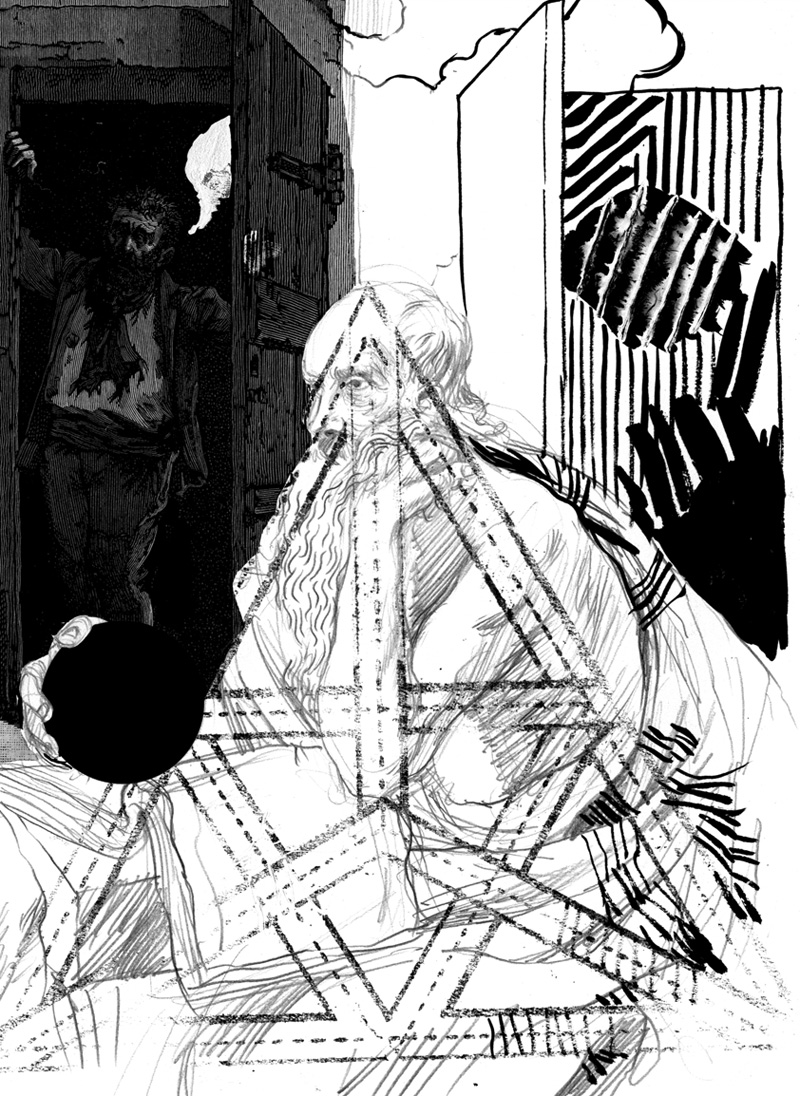

Comme c’est l’usage pour une hypothèse peu intuitive, j’expose, pour commencer, quelques banalités. Vous me pardonnerez, peut-être, si vous m’avez déjà pardonné tout le reste. Le contour doit être compris comme un opérateur d’individuation et, à ce titre, il est fugace. Comprendre : le temps du contour. Un contour n’existe pas hors de sa durée. Tout contour expérimenté sensiblement est fugitif ; tout contour posé (par le dessin par exemple) est une archéologie partielle des contours soustraits, non déposés, de l’infinie variation, non pas de la forme, mais de la place transitoire de celle-ci dans la perception. Le contour qui assure la place tenace de la forme dans son idéation ne doit rien à ces expériences sensibles ; elle est, au mieux, statistique, au pire purement conventionnelle et informative. Plus encore qu’anachronique, elle se soutient d’un effacement de toute durée. C’est de cette puissante contradiction entre deux valeurs du contour que l’image spéculaire tire une troublante expérience de dérèglement. Cette expérience, je la comprends comme le jaillissement de la couleur à l’endroit où l’on attendait la ligne.

J’explore ici deux notions contingentes l’une à l’autre, celle de contour de soi et celle de Moi, c’est-à dire d’image de soi prise dans un miroir, image éminemment sociale. Plus exactement, j’aimerais interroger sous un angle formel ce moment d’une certaine faillite du Moi, celle du unheimlich — que Freud compose sur le radical « heim » (plus ou moins : familier) et que l’on a traduit par « inquiétante étrangeté », alors qu’il est frappé de stupeur devant le sentiment d’effraction que suscite son reflet dans un miroir. Le privatif fait de cet instant de suspension devant un reflet méconnaissable (un à-peine-soi), la perte du familier. Un pas vers le fantastique. (Pour les quelques zététiciens affolés qui traîneraient par là — tout arrive, surtout l’improbable — les références psychanalytiques s’arrêtent à cet instant. Ils peuvent reposer leur gousse d’ail).

L’affirmation corporelle de soi n’exige pas d’être représentée pour être vécue : éprouvée en substance par l’expérience sensible du monde, elle manifeste en sourdine les limites physiques d’un corps qui n’ont pas à être éprouvées elles-mêmes à chaque instant et moins encore formulées ou rendues visibles ; la résistance des autres corps procure, au fond, une expérience bien plus démonstrative de cette présence corporelle et de ses frontières en tant que frontières.

Deux paramètres entrent en conflit dans la surface abolie du miroir. Contours de soi : conscience visuelle de soi, brève, saisissante, suspendue entre familiarité et étrangeté, spéculaire ou individuante, spéculaire donc individuante.

Excès du contour par le continu de soi avec le monde : conscience elle-même excédée par l’absorption brève, terrifiante, de soi dans le monde des choses. Lignes. Couleur.

Qu’attend-on de l’expérience du miroir ? Des fins. Sensibles, non douteuses. Nous les détaillons dans l’ordre doublé du mondes des choses, nous les espérons à part inégale pour soi et pour tout ce qui n’est pas soi puisque nous ne nous tenons pas à la même place dans l’optique de la connaissance. st attendue une certaine confirmation, et de la séparation, et de la distinction. Mais voici que les limites sont plus fugaces que des oiseaux en vol. C’est que les contours ne souffrent pas le sursaut. Ils ne résistent pas à l’existence. Ils anticipent le mode de subjectivation par lequel on se sait et se pense là, par lequel on se sait présent. À nous-mêmes, depuis l’expérience de la localité, que serions-nous sinon les contours, éprouvés depuis la vie, de la présence et de ses limites sensibles ? La représentation de soi attend le contour de soi. Le sujet se pense dans les limites de son apparition, forme qui avance en se distinguant de toutes les autres formes par la pensée frontalière à elle-même ; la surprise dans le miroir vient du fait de n’y trouver à voir aucune forme, aucun contour, mais — au contraire — la dissolution de toute limite : à lui-même, le sujet apparaît dans la couleur.

C’est-à-dire, dans l’indétermination et le mouvant.

À l’unheimlich de Freud, je confronterai une image de « L’état des lieux », roman de Michel Vachey : dans ce récit qui suffoque de l’ordinaire, à son héros confronté au reflet du miroir de la salle de bain, il fait dire : « je comprenais d’un seul coup l’effroyable sens du mot anodin ». L’hypnotiquement familier vient aboucher, dans un mouvement apparemment contradictoire, à l’érosion de toute familiarité dans l’image du miroir ; l’anodin comme unheimlich. Comment ces deux formulations espèrent-elles atteindre et rendre sensible, par des moyens rigoureusement inverses, la même sensation ? Aucune d’entre elles, pourtant, ne semble plus fausse, moins pertinente, que l’autre.

La stupeur de se voir perdu(dans le processus d’actualisation qui attendait la forme) est un partage entre deux termes apparemment oppositionnels, unheimlich et anodin. Ils font, ensemble, la plus saisissante altération du réel :

c’est un couple métaphorique qui assemble l’intense et terrible familiarité d’un corps mouvant dans la perception fluide, inarrêtable, du monde des choses auquel on ne croyait appartenir que par notre écart même — et qui bute un instant sur l’éternité —, et celle d’un cadre d’apparition d’une stupéfiante nouveauté. Dans ce dernier cadre, la perception de soi a effacé toute membrane, elle s’éparpille, diffuse, dans le clinamen de toutes les autres formes. Elle partage alors le mouvement d’ensemble général. Par un mouvement aussi familier qu’étranger, voici qu’est perdue dans l’image perçue le point d’origine du regard par lequel on se savait voir : c’était se perdre en tant que voyant, c’était perdre le sujet que l’on croyait retrouver dans le champ de sa vision, fugitivement effacé.

Si des termes aussi radicalement opposés décrivent la même expérience sans rien perdre de leur acuité, de leur justesse, c’est qu’ils s’attellent à ce moment de contradiction par lequel, dans le miroir, le contour apparaît comme vertige en disparaissant comme présence.

Si ce couplage fait vibrer deux caractères polarisés de la même vérité sans la disloquer, c’est que le contour de soi, qui n’est qu’une idée de limite, une représentation de ces limites par le corps subjectivé qui y étouffe, une représentation n’ayant d’autres espaces de réalité que la pénombre osseuse d’une boîte crânienne, ce contour tant attendu, hé bien, il n’existe pas. Ou, plus exactement : il n’existe pas dans la durée qu’on lui attendait, suspendue, éternelle, ontologique. C’est précisément ce que le miroir, double diffus d’un monde de couleurs et de dégradés, de mélanges, de fusions, d’un agencement de durées intriquées, de relations entre les expressions fugitives des singularités, fait apparaître radicalement. L’image définie et arrêtée de soi, prise en forme et déterminée, explose dans les couleurs et abasourdit. Anodine expérience contre-intuitive du monde, surprise de la contre-intuition.

L’expérience du miroir révèle un scandale souterrain et silencieux : c’est celui des opérations quotidiennes de jugement par lesquelles toutes les formes jaillissantes, toutes les manifestations visuelles du monde des choses, sont soumises à cette même restriction, à ce même consensus formel : la réduction des formes à leurs contours comme expression de leur seuil physique et signification de leur localité.Cette modalité, nécessaire pour accélérer, sans doute, l’intelligence du cours légal du monde et sa formulation — probablement sa pensée même — pour s’autoriser la manipulation de tout ce qui viendra alimenter l’idéation, fait oublier qu’elle repose sur des raccourcis ; par eux, quelle que soit notre formation philosophique, nous traitons d’une même façon tous les objets, même lorsque nous réservons pour l’un d’entre eux, parfois, la sourdine d’une voix singulière pour lui laisser retrouver le flux des couleurs. L’attente, dans le miroir, d’un retour de soi sur soi se renverse parfois : par le dissolvant d’une certaine mobilité, elle peut échapper à l’usage institué des contours auxquels nous subsumons les choses et les vivants eux-mêmes, en nous rendant insaisissables à nous-mêmes. Dans une détonation, elle emporte alors avec elles tous les contours du monde dans le fleuve du mouvement.

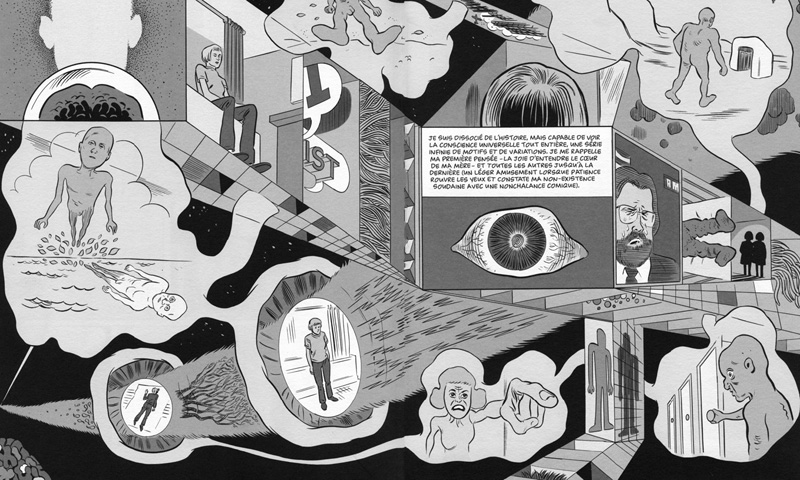

CLOWES, PIÉGÉ PAR LA FORME

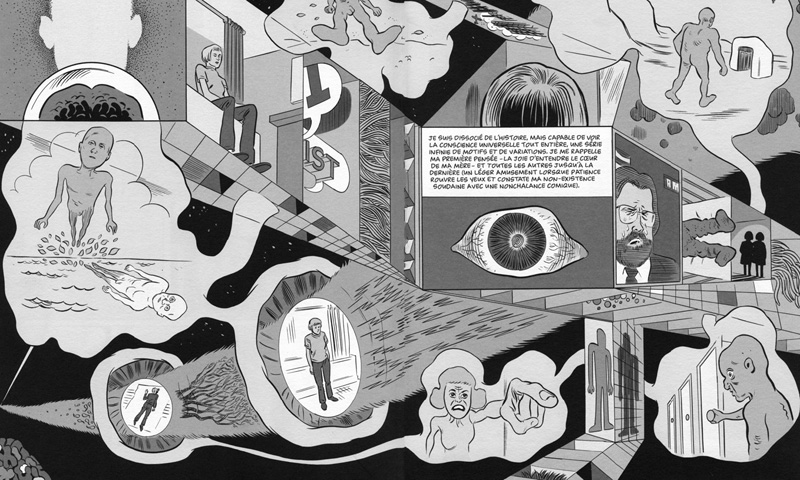

Dans « Patience », récit de sciencefiction publié en France chez Cornelius, Daniel Clowes met en scène des sauts dans le temps. Pour signifier ces violences faites au cours linéaire des événements, il a cru nécessaire de rendre visibles, par le dessin, les sauts matériels des corps pris dans le flux de ces passages ; en d’autres termes, il s’est efforcé de représenter non seulement les puissances modificatrices de l’ordre du monde, mais aussi les effets perceptibles de ces torsions légales sur les corps qu’elles emportent et affectent. Il aurait pu passer par d’autres moyens narratifs, par le montage, par le découpage, pour éviter le mauvais tour que, souvent, la démonstration joue au fantastique. Mais c’est celui-là qu’il a choisi, celui du dessin, comme force d’actualisation de sauts inqualifiables et renversants. Mais ces sauts ne franchissent pas, hélas, les barrières de son propre dessin. Quelle est la nature de cette limite ? De quels moyens exactement le dessin de Clowes le prive-t-il ?

Pour mieux comprendre cette limite, il suffit peut-être de l’étendre un peu, de la retrouver exactement au même endroit, chez quelqu’un d’autre. Pour commencer à tracer ainsi un cadre d’observation. Sera-t-on étonné de voir éprouvé, dans un topos fictionnel tout proche — le franchissement d’un trou noir par un vaisseau spatial dans le deuxième volume du « Vagabond des limbes » (« L’empire des soleils noirs ») — rigoureusement les mêmes obstacles, de voir buter contre eux les même artifices plastiques, les mêmes procédés métaphoriques, échouant identiquement à figurer l’infranchissable, c’est-à-dire deux l’excès de toute matière ? De toute loi, surtout ? Ribera est un dessinateur moyen, laborieux, à qui chaque trait coûte ; il se perdra jusqu’au bout devant la question des valeurs, ne sachant pas trop lui-même s’il dessine au trait ou en nuances, posant les deux au petit bonheur, parfois, dans les plus grandes contradictions, sur le même dessin. On est loin du pinceau précis de Clowes, de l’économie rigoureuse de son dessin faussement aride. Clowes sait introduire dans chaque tracé toutes les nuances de l’ironie. Pourtant, il vient lui aussi se heurter aux mêmes limites, exactement, que Ribera, et il aboutit à la même impuissance métaphorique : ce n’est donc pas une question de savoir-faire, d’aisance, de plasticité dans son propre champ, mais bien une limite intrinsèque à un certain paradigme du dessin, un certain rapport, choisi, entre dessin et signe qui paralyse également Clowes et Ribera devant le même obstacle.

Quelle adversité commune unit ces dessins ? Rien n’y déborde, rien n’y percole, tout s’y forclôt ; dans de telles conditions plastiques l’excès d’une loi, le franchissement brutal de contraintes matérielles, n’est rendu sensible que par la promiscuité illusoire entre dessin et signe ; dessin condamné à la limite, telle qu’elle est exprimée par le contour. Pour visible qu’il se donne, celui-ci est en fait ontologique. Il est la convention d’une limite corporelle qui n’est pas l’épreuve de la présence mais le signe de sa butée. En fondant la limite physique d’un corps et de son signe, on ne dispose plus, dans un domaine tout entier abandonné à un fonctionnalisme du signe, d’opérations possibles de l’excès. Et sans cesse, la butée revient au signe. Les sacs de chair sont piégés dans les membranes dessinées de Clowes : des corps en gouttelettes portent à son comble l’inaptitude à atteindre la chair tombante, cette force gravitationnelle propre à la peinture — matière de l’excès même — telle que la décrit Deleuze pour son Bacon. Il ne reste plus à Clowes qu’à traquer les formes historiques de la démesure : formes littéraires, formes picturales. Connotations. Vues de l’esprit soumises aux torsions allégoriques.

Ces deux planches aussi éloignées dans le temps que par les mondes éditoriaux et artistiques auxquelles elles ressortissent, ont en commun plusieurs choses, déterminées par leurs limites plastiques : d’une part la tentative de briser l’organisation en cases à laquelle les récits qu’elles ponctuent sont soumis ; cet éclatement déporte sur l’organisation du champ d’apparition ce qu’il est impossible d’imprimer au dessin lui-même. D’autre part, une sorte de grammaire de figures archétypales embarrassantes, clichés hésitant entre corps morcelé ou fondu, cristal et pâte. On retrouve par exemple, dans ces deux planches, le même stupide gros œil flottant et mou. Qu’est-il, cet œil grotesque, blason récurrent qui frappe d’apathie tous les balbutiements surréalistes ? C’est l’opérateur de l’impuissance à montrer quand elle se replie dans la résignation à dire. Cet œil, limité par son incapacité à représenter l’excès, nous dit : « je vois, moi, l’excès. Croyez-moi, je le vois ! ». Et par lui, il faudrait croire sans voir. Il est l’ambassadeur d’une vision inapte à s’actualiser, médiée, qui restera toujours la lointaine promesse d’un éblouissement jamais partagé.

Limite conceptuelle des choses représentées, devenue limite affirmée de leur corporéité, devenue limite de tout excès possible par le dessin : que faire de l’excès conceptuel dans un dessin qui se tient à lui-même ? Que faire quand il est acculé à se redéployer — se redessiner — comme cadre ? Car c’est, au fond, ce que le style fait : il ne se construit comme notion que d’avoir cru un jour en sa propre nécessité. Le style est une notion essentiellement narcissique. Ce qui revient à dire qu’elle est essentiellement spéculaire. Ce qui a été dit plus haut de l’image du miroir peut être rappelé ici en quelques mots : le style est ce qui est manqué de l’effraction ; il n’est qu’une vérification du contour par celui qui, ne s’étant pas plus abandonné au vertige de l’anodin qu’à la terrifiante ordinarité du uneimlich, n’a trouvé pour le contour de soi qu’une adéquation rassurante au monde des choses. Un style n’est peut-être essentiellement qu’un mouvement de conformation narcissique à une certaine idée du contour.

(1) www.du9.org/dossier/a-propos-de-lart-invisible-de-scott-mccloud/