Relire Daddy’s girl de Debbie Drechsler

par C. de Trogoff.

Visiteurs dans la nuit. Dès la deuxième page un père met son sexe dans la bouche de sa fille.

Pourtant, ce qui est rendu inimaginable, ce n’est pas la violence sexuelle, mais l’idée même d’une possible réponse à un appel à l’aide. Dans le monde où nous entrons, celui de Lil, les fantômes seuls sont rassurants, savent voir et entendre. Et si, comme n’importe quelle petite fille, Lil descend en douce manger trop de cookies, c’est pour combler le vide immense du silence et faire passer le goût de papa.

Deux sœurs

Cette effraction dans l’éternelle scène nous rend témoins — muets et impuissants — d’une histoire dont le commencement est si lointain, si inatteignable qu’il est hors mémoire. Mais nous ne sommes pas seuls : les yeux grands ouverts, écarquillés de Pearl, la sœur de la narratrice, défient le lecteur. Cet alter ego, ce double préservé, sourd à l’appel se révélera pourtant un appui inattendu : les yeux clos mais enfin dessillés, la bouche ouverte sur un cri, Pearl posera enfin l’acte qui déprendra Lil du temps figé du traumatisme et les délivrera toutes deux de l’emprise de l’oubli. Entre cette scène inaugurale et sa réparation finale, nous serons pris avec Lil dans le hors-temps, le temps sans écoulement de l’informulable. Un temps faussé, sans repères, où seul le subterfuge pourra prendre place de vérité et réconcilier la part tétanisée et la part agissante.

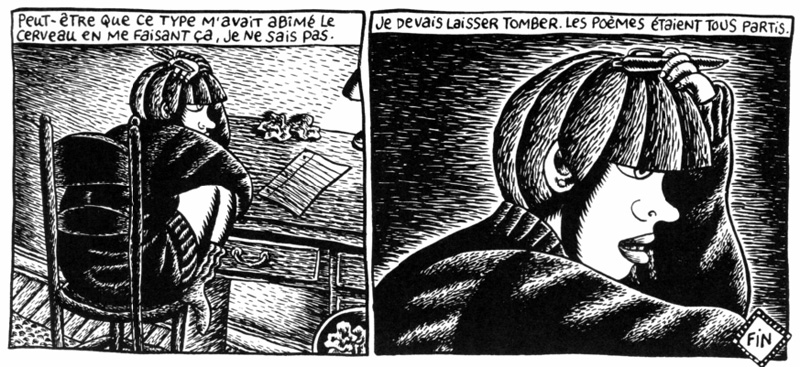

Entre ces deux récits, petit à petit, l’abus sexuel s’était éloigné et nous étions entrés dans une écriture engageant un processus de guérison. Mais dans Le journal, histoire écrite plus tardivement, le dessin est métamorphosé et la vie de famille semble plus vivante que jamais, avec ses petits conflits, ses soirées devant la télé. C’est pourtant cette vision qui nous semble la moins proche d’un vécu. En voulant s’ancrer dans une certaine réalité, cette vérité semble éloignée de la reconstruction personnelle, du perpétuellement recommencé que nous suivions tout au long du livre. Nous voyons par les yeux de Pearl, l’épargnée. Cette conclusion qui ne pouvait venir que d’un extérieur et ne pouvait qu’adopter le point de vue de l’alter ego, apparaît comme un aboutissement thérapeutique par le dévoilement du secret, puis d’une protection enfin acquise. Nous ne sommes plus dans la peau de l’abusée mais dans la peau d’un lecteur. C’est la première conclusion d’un mécanisme allant vers une acceptation possible. La réécriture enfin achevée, la scène est fixée ; Lil peut maintenant redevenir Debbie Drechsler et nous révéler son histoire.

Le dessin comme miroir

Par l’utilisation d’une perspective aplatie, Debbie Drechsler nous a donné à voir deux fillettes, êtres miroirs, jumelles empilées, qui révélait crûment le ravin séparant leurs deux lits, leurs univers — ce même gouffre qui séparera la narratrice de ses proches, ses amis, ses rencontres. Le dessin est d’abord très marqué, comme griffé puis laissera le pas à de douces bichromies dans les derniers récits, la perspective retrouve son aplomb après le cri d’alerte et rétablit les deux sœurs face à nous enfin séparée (le père se tient entre les deux lits). Déprises l’une de l’autre les deux sœurs pourront restaurer le lien brisé et mener leur vie propre. Le trait de Debbie Drechsler se fait le miroir des processus de défense mis en place par la narratrice et renforce le sentiment d’accompagnement sur ce chemin qui va de la possibilité de « faire avec » à la capacité de passer à autre chose et entrer dans la vie même.

Le changement de dessin propre aux dernières histoires éclaire les premières d’une impression violente. Au commencement, le décor a sa vie propre : chaque feuille, chaque brin d’herbe y est présence. Le TOUT est là. Notre discrimination naturelle, celle qui permet de traiter les informations importantes de notre environnement, est absente de ce monde. On est dans l’envahissement visuel, dans un univers rempli, sur-décoré : un décor–tenture qui prend la place de réalité et vient masquer l’horreur du réel.

Un monde où il y a du trop, où tout fait signe.

Notre regard est contaminé par le détail comme l’est celui de Lil. Plus de hiérarchie, d’ordres d’importances : le débordement, le chaos, « scotchent » l’être à son univers ; perspectives faussées qui nous trouvent, littéralement, sur une pente glissante. Les personnages, eux, alors que tout fourmille et tangue autour, restent droits dans leurs bottes, sans pouvoir se décoller du fond.

Nous verrons vite qu’ils ne tiennent que du semblant.

Reste le texte, lisible, plein, détaché ; il sera peut-être notre guide si nous perdons pieds. Lil, elle, ne peut jamais être assurée de rien, même et surtout de ses propres pensées, car elle ne peut se formuler clairement si les/la scène vécue est de l’ordre du rêve ou non. Toute pensée sûre, toute VISION sûre, en est contaminée.

Des bulles dans le quotidien

Le processus narratif de Daddy’s girl se construit de l’opposition entre le quotidien et ses zones d’effractions. Ces apparitions n’ont rien de brutal. Cela surprend au premier abord, elles font partie du quotidien et à la fois en sont séparées, comme deux lignes temporelles qui continuent leur chemin.

Lil, confronté à la présence de son père et à la certitude de ce qui va de nouveau arriver, a toujours une petite phrase anodine qui banalise la situation : « Allez, p’pa, je dois ranger ma chambre ».

Cette protection, elle l’exerce envers elle mais aussi envers nous : « Nous y revoilà » dit-elle simplement.

Lil tient un journal où le récit est cadré par le style, les actes y sont tus ou maintenus dans une description froide et brutale. L’informulé, comme le décor, s’y rend omniprésent. L’écriture de Lil tourne autour de l’évènement, cherche à le circonscrire ; un processus qui sera tué dans l’œuf par une nouvelle effraction du réel (un viol). Ces tentatives relèvent d’une différence radicale de registre : un hors réalité. Un détachement émotionnel protège le psychisme du trauma et par cette séparation radicale entache tous les secteurs de la vie, jusqu’au moindre geste (comme l’écriture minuscule, quasi illisible de Lil). L’évènement est maintenu forclos de la vie quotidienne, à la fois arrivé et non advenu, réel et irréel, impensé...

Le souvenir traumatique, resté hors-champ, ne peut s’inscrire, ne peut trouver à se formuler y compris à soi-même (Lil a l’impression d’avoir oublié quelque chose), cette position exceptionnelle dans le flux mnémonique renforce son caractère d’irréalité : ce hors-mémoire peut alors contaminer un univers qui a basculé dans le masque et le faux-semblant.

Pour évoquer l’émiettement du continuum, Debbie Drechsler a choisi un fonctionnement par « bulles » : bulles de quotidien troué par des bulles de souvenirs traumatiques. Dans un traitement différent de l’hallucination, on assiste à plusieurs registres de la perception : les façons dont les réalités alternatives interviennent sur le sujet. Cet agencement particulier va venir satisfaire la part du psychisme qui, en cas de danger répété, prend le relais pour éviter le vacillement complet de équilibre mental. Comme la narratrice, le processus protège le lecteur qui, passé cette première scène, devine que le pire était là (quatre cases fulgurantes), mais pour lui comme pour la narratrice les scénettes les plus anodines seront comme noircies par cette histoire enterrée. Dans les histoires qui suivent celle de l’agression, nous sommes devant une adolescente qui semble normale (normée) avec ses problèmes d’adolescente, apparemment non affectée, et cela sans savoir si l’acte est revécu chaque nuit, soit par la mémoire du trauma, soit par l’effraction du réel. Nous sommes pris dans cette vie sociale et ostentatoire parallèle à une vie traumatique et cachée qui, comme les vies des deux sœurs, sont séparées. Ce sont deux lignes électriques qui, si elles se touchaient, feraient court-circuit.

Et le doute surgit

dans l’éternelle scène

Dans Daddy knows best, le père réécrit l’histoire familiale, jette le doute et le trouble dans la mémoire en réifiant, en objectivant sa fille et en la définissant (elle est une pute, elle s’offre à lui). Dans un processus qui a fait ses preuves, il dénie sa position dominante et retourne la situation d’emprise. Debbies Drechsler nous donne à voir la réécriture de sa propre histoire en exposant une scène traumatique en six cases dans laquelle le décor surchargé focalise le regard sur la chair blanche (de l’agneau) de l’enfant. C’est implacable, rapide, net, et c’est cette planche qui, par sa précision et sa netteté, nous restera en mémoire et emportera chacune des cases qui vont suivre.

À la page suivante, Lil est devant son miroir. C’est bien elle, cette fois, dans le reflet, et non cet autre elle-même, la jumelle épargnée. Elle ne peut s’habiller ; elle opte pour un pull trop grand, s’en prend à sa petite sœur. Devant le brutal surgissement de cette adolescente classique, c’est le renversement des échelles de valeurs, c’est le quotidien-malgré-tout qui va commencer à nous faire violence. Nos repères bouleversés vont faire de cette lecture une réelle expérience de vie. C’est la force de cette œuvre : si on enlevait ce qu’on peut considérer comme des flashs, nous resterait cette vie d’enfant, d’adolescente, avec ce rapport à son corps qui grandit, à sa famille, à l’école, à sa maison. La narratrice nous parle d’autre chose, surtout d’autre chose : de déménagement, de fraise des bois, de colères, de désirs. Elle continue à interagir avec son environnement, parle, mange, rencontre, et peut maintenir l’horreur dans l’état d’un rêve passager. Debbie Drechsler, par cette recomposition, nous montre que ce qui est inouï, inenvisageable, est possible : oui, Lil peut aller à l’école, peut avoir des problèmes d’adolescente, peut se disputer avec ses sœurs, peut (presque) avoir un petit ami et trouver de la joie dans la peinture.

Ce processus dissociatif émaille tout le livre : Lil, écoute la station de radio la plus éloigné, frappe et rejette son chien (mimant en cela son père), ne comprend pas pourquoi le baiser d’un petit ami la dégoûte. Sans rien en savoir, elle s’identifie à son agresseur pour retrouver la mainmise sur sa vie. Sans rien en savoir, son corps se souvient, lui, et joue deux vies dont l’une ignore tout de l’autre, dont une seule semble être la vraie. Dans cette deuxième vie, elle ne perçoit plus les signes qui s’adressent à elle, tout fait signe. Elle flotte à la surface du lac sans interpréter les bulles qui trouent cette surface en montant de la vase la plus profonde. Elle ne sait rien de cette vie immergée. Mais nous, témoins extérieurs, nous scrutons chaque détail, chaque image, à l’affût.

Les litotes de Lil créent des ruptures dans le récit et ce processus d’éloignement systématique se retrouve dans certains décalages entre texte et image (pliée de douleur sur le siège des toilettes, Lil se dit simplement « perturbée »): il faut se rendre à l’évidence, Lil n’est pas toute là. Nous voici dans la position paradoxale où l’autrice nous amène à en savoir plus sur le personnage qu’il n’en sait sur lui-même. La reconstruction ne s’est pas encore faite, elle se fait sous nos yeux. C’est nous, de notre position extérieure, qui faisons du lien ; chaque page tournée créé à la fois une séparation radicale avec ce qui précède et un pont qui éclaire d’un jour nouveau cette simple vie d’enfant. Chaque scène est rejouée, éternellement rejouée dans toutes ses variations possibles (dans Marvin, Lil semble très jeune et n’a pas de sœur) ; dans le doute, comme elle, nous ne savons plus ce qui est arrivé, ce qui est redit du traumatisme, ce qui est reconstruit par le souvenir.

Ce sont mille scènes, mille variations dans un effort pour comprendre et donner du sens à une ou des scènes originelles, purement traumatiques qui ne peuvent se travailler et se condamnent a échapper toujours. Il s’agit de fixer le souvenir, par le dessin, par le récit, le rendre le plus exact possible par une éternelle relecture qui fait le traumatisme même.

Quelques éléments conçus

comme jalons de libération

Devant nous :

une mère dure, autoritaire et colérique (La grande nouvelle , Aider les pauvres) (1) qui ne supporte aucune expression de l’émotion, dans une présence/absence creusant des gouffres d’incompréhension entre elle et sa fille. Une mère qu’on désespère d’aimer, que Lil rêve d’autant plus de voir heureuse qu’elle lui semble inaccessible. Une mère qu’il faut protéger (du secret qui la détruirait) mais dont il faut se protéger .

Et une sœur démunie qui met en acte (en tant que témoin inconscient) la question de la construction de l’authenticité du souvenir. En déchirant les photos où elle apparaît, Pearl affirme son désir de disparaître sous le poids du secret : devant ses souvenirs occultés, la photo ne peut que mentir.

Ce premier geste radical se fait dans le moment crucial d’une crise, d’un adieu au territoire et devant la victime même de son mutisme. La preuve de sa présence — par la photo — ne peut s’accorder à l’absence d’un souvenir sans déclencher un conflit qui la conduit à préférer l’oubli d’elle-même.

Dans la perspective complètement aplatie qui suit cette scène, le chemin qu’emprunte Lil, tordu et craquelé, navigue dans cette végétation trop présente, la voici scotchée à un arrière-plan dont elle ne peut se détacher au moment même où la question de ce qui est de l’ordre du rêve ou du « vrai » monde s’impose à elle (« je vais me réveiller »). Il ne sera, d’ailleurs, pas bénéfique de vérifier ce qui reste de la réalité une fois que l’on s’en est absenté, Lil lui choisira dorénavant des masques plus confortables : le rêve et le souvenir nostalgique.

À ce stade, nous sommes prêts, comme Lil, à embrasser avec gratitude la déformation de la réalité comme norme. Cette façon de voir est introduite dans l’épisode Cher journal (2), et est tout de suite mise en lien avec l’écriture : nous sommes devant un cahier déserté, une pluie en arrière-plan et cette phrase : « Il fait beau je crois ». Lil, qui prenait toute la place dans les premières cases, s’est, ici absentée d’elle-même, de sa propre histoire.

Ce qui est écrit peut être inadéquat à ce qui est, car plus rien ne compte.

Quatre cases pour passer de l’enthousiasme du « je vais te dire mes secrets » à cette désertion.

Avant même que ne soit possible la moindre écriture libératrice (il n’est pas encore temps pour elle d’avoir cette chance là) la trahison de la mère (elle lit le journal) anéantit tout espoir et toute confiance dans le monde.

Cette effraction maternelle tombe à point nommé pour empêcher toute vraie confession, agissant comme protection inconsciente des actes du père : en effet, on pourrait tomber — n’importe qui pourrait — sur le secret s’il était écrit ; la mère offre ainsi aujourd’hui à sa fille la seule possibilité d’écrire demain ce qui est interdit ; pour y parvenir, la fille doit être amenée a découvrir sa trahison. La manipulation de la perception de l’univers de Lil est constant. De tout côté elle doit être empêchée. La question de l’écriture sera alors en permanence liée à celle de l’abus sexuel et de sa révélation. Le secret non écrit continuera à empoisonner la réalité tant que le processus d’écriture n’aura pu l’épingler au côté des autres événements.

Reste la question du doute. Dans Daddy knows best nous vivons en temps réel les réflexions de Lil : « je suis méchante comme le dit papa, c’est de ma faute, si ma mère savait elle comprendrait, non elle sait et me déteste pour ça ». L’affolement de la pensée qui ne peut se fixer, plongée dans un chaos permanent, qu’aucune limite ne vient assurer et borner est la conséquence d’un conflit intérieur trop grand : le père, l’autorité, a raison devant toute chose. L’enfant ne peut penser qu’il puisse mal faire, le manipuler, mentir.

La conclusion à en tirer est que Dieu, autorité suprême, autorité sur le père, ne pourrait laisser faire ça et donc n’existe pas. C’est tout le mouvement des causes et des effets qui ne peut tenir dans ce monde. Lil se construit sa propre logique avec les éléments perturbateurs fournis par son monde. Le Tout est tenu dans un point de basculement et la conclusion finale de Lil, la seule qu’elle puisse se formuler, inscrire dans le marbre, est qu’elle est la cause de tout cela. Cette évidence (enfin une certitude !) ira de paire avec la découverte de la peinture (le monde extérieur lui reconnaît un espace de maîtrise) et peut-être une autre ouverture possible, un avenir. Mais cette perspective est conditionnelle, elle a un prix : il faut à la fois cacher la faute et en prendre toute la responsabilité. Notre jeune héroïne résout le conflit généré par le doute en endossant la faute : un pas de plus pour se décoller de ce monde de surface, tenter de maîtriser un environnement pathogène et prendre enfin le contrôle de sa vie.

Dans ce processus de réparation, la pratique de l’art prendra peu à peu une place particulière venant adoucir le chaos d’une vie suspendue par l’incertitude. Et si l’écriture ne trouve plus ses mots et reste un instant à la porte, la peinture et le dessin pointent déjà leur nez à la fenêtre ; entremêlés, se soutenant l’un l’autre, dessin et écriture pourront, seuls, approcher d’une vérité sans s’y noyer.

Car Lil étouffe sous la multitude : l’espace trop plein, le père trop rapide, le trop de pensées... Dans Trop tard, le temps joue contre elle, la perception de la scène vacille sous le flot d’informations : « Je n’ai pas la chance que ce soit un cauchemar ». Devant la ruse du père, sa vision imposée, sa toute puissance, Lil, submergée, embrouillée, tente la maîtrise ultime : plier ses pensées pour transformer sa réalité. L’échec de cette discipline imposée déclenche alors un rire incontrôlable face au ridicule de la situation sexuelle que son père et elle donnent à voir.

Un rire qui libère de la peur et permet d’échapper à l’emprise.

La mort n’étant pas permise (3), la torsion de la perception du monde, l’échappatoire de la dérision et la nature protectrice seront, avec l’art, les chemins à suivre pour s’échapper. Pas à pas, avec Lil, nous avançons sur les pistes qui la libéreront.

(1) Notons par ailleurs que la dernière histoire, celle qui amènera la révélation finale, s’intitule Le journal et joue une version toute différente de la place et de la fonction de l’écrit dans le dévoilement et la réécriture de l’histoire personnelle.

(2) Dans la troisième histoire, écrite en 1993, les parents, tout en faisant de bonnes actions auprès des pauvres, sont tout entiers dans l’apparence et complètement insensibles à la violence sociale.

(3) Se suicider sans expliquer son geste ou se suicider en expliquant son geste sont les deux choix possibles. Lil qui souhaite protéger sa mère, ne peux se résigner ni à l’un ni à l’autre.