Les yeux à fond de trou

à propos du travail de Massimo Mattioli

par Aurélien LEIF

« les figures sont la description d’un monde plein de portraits d’abord la géométrie puis le portrait » Norman Cole(1)

« L’ordre des apparences, la temporalité qui fonde la narration, tout en contestant la cohérence narrative par un clivage dans le sujet et la fêlure dans le désir, redonne une cohérence au niveau de l’exposé temporel. Résultat, cette stratégie narrative, tournant autour de la distinction entre une origine impossible à recouvrer et un présent toujours changeant, fait que tout effort pour recouvrer cette origine au nom de la subversion arrive inévitablement trop tard. » Judith Butler(2)

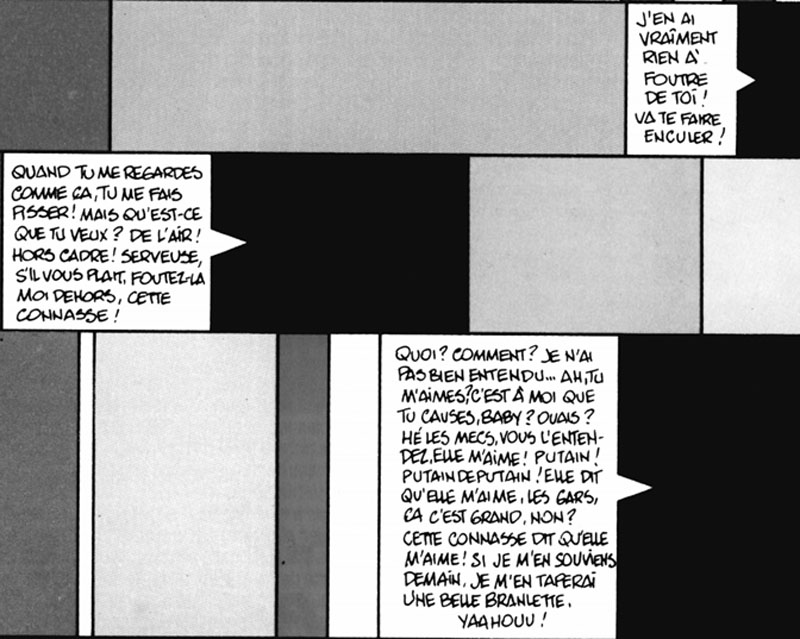

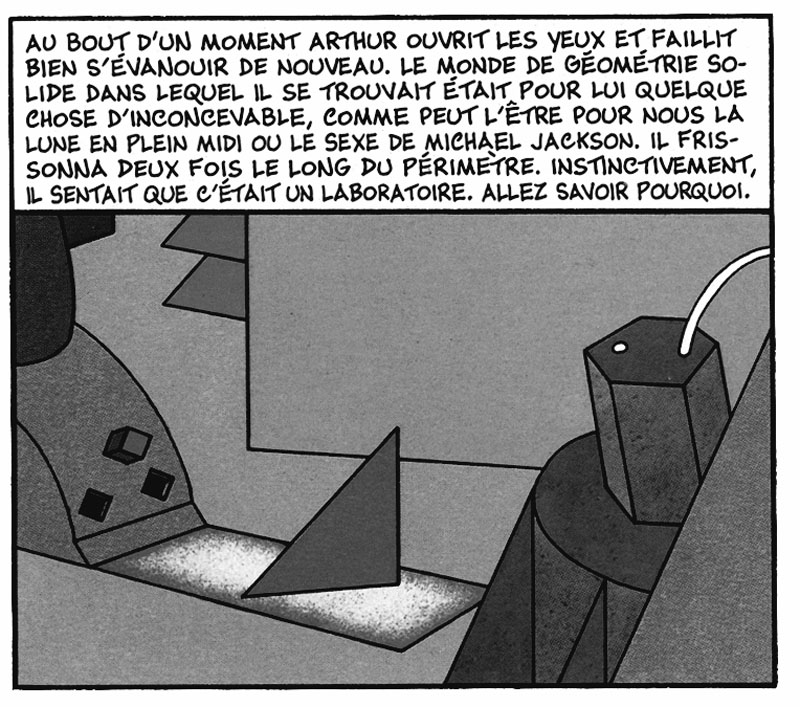

Rien de plus parallèle que des zigzags. J’ai beau tirer des droites et les regarder mourir, rien ne se montre que deux lignes sans rapport, dont l’écart même n’est qu’une définition, un espace maigre qu’elles régissent par pur ordonnancement. Je suis dans la géométrie, au cœur d’un vieux dessin. Tout est encore trop figuré, tout est encore dénotatif. Alors je cherche le littéral et c’est l’espace qui monte vers sa déformation — il se trace des zigzags — le parallèle me trouve. Massimo Mattioli, dans B Stories et dans Joe Galaxy & Cosmic Stories(3), réalise plusieurs planches qui fictionnalisent un espace géométrique pur, dans lequel, sur fond de paysage devenu patchwork coloré, un rectangle noir et ivre braille du fond de son aplat. Un triangle bleu nommé Arthur tringle une trianglette jaune baptisée MCR, puis passe d’un monde à l’autre glissant comme un désert. Dans la trame de ces bandes Mattioli dissémine un rire, celui du dessin même qui saute par-dessus les mains, et tourne dans les yeux comme un rat dans sa roue : en passant le figural au crible de la géométrie, Mattioli ne cesse d’opérer des plis critiques dans ses pages au cordeau, il dresse l’espace graphique de la BD contre elle et la force à se reconnaître dans l’indistinction même de ses conditions. Dans M le magicien(4) ce régime d’indistinction joue à fond quand les motifs, les cadres, les personnages, la signature d’auteur, les phylactères et même les lettres se voient élevés à la matière indifférenciée d’un acte sans substance, lorsqu’un caméléon happe le soleil, fait la nuit dans sa case et le recrache dans la suivante à nouveau pleine de jour. Il y a chez Mattioli un devenir-absurde généralisé façon limericks d’E.Lear, qui fait entrer le sens dans une crise de surproduction et engouffre la BD dans la tête d’un clown ivre. Mais pour mettre le sens en zigzag, pour mettre enfin les cadres à plat et faire de l’ordre une blague dans l’absurde le plus réglé, il faut faire autre chose que jouer dans les coordonnées, il faut faire de l’espace autre chose qu’un support, qu’un médium ou qu’une grille — il faut en faire le matériau global d’une durée multipliée et le passer au laminoir, une fois, deux fois, et page.

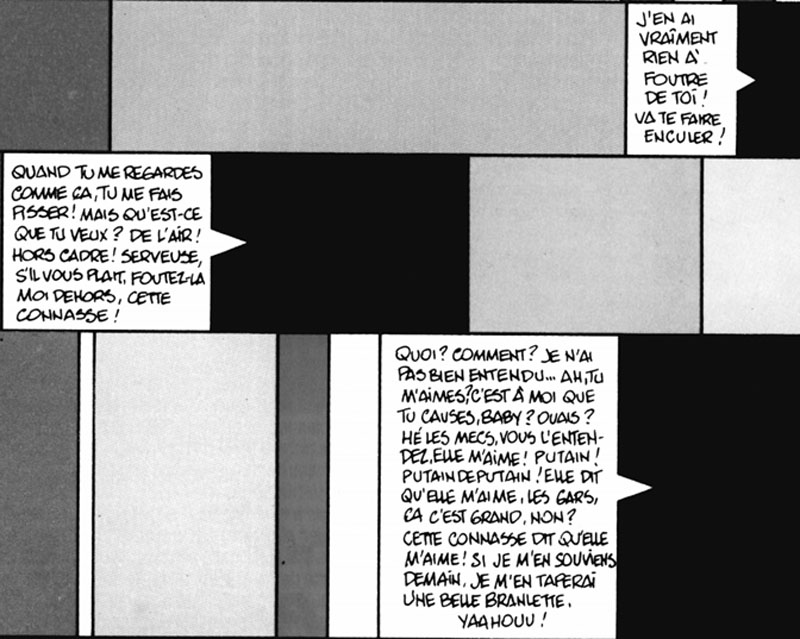

« Quand tu me regardes comme ça, tu me fais pisser ! Mais qu’est-ce que tu veux ? De l’air ! Hors cadre ! Serveuse, s’il vous plaît, foutez-la moi dehors cette connasse ! » Il y a d’abord une planche comme un rectangle fractal qui série son chaos : une monadologie géométrique de plans unis, chaînés dans un grand jeu de taquin qui fait osciller le regard entre la métastase parodique d’une planche de BD bouchée par ses vignettes et la reconduite du regard aux cadres littéraux de la narration. Que se passe-t-il, quelle schize a pris les choses ? Est-ce la BD elle-même qui se met à parler en sautant par dessus ses formes, ou bien est-on, à l’opposé, plongé dans sa plus totale immanence, quand le dessin s’invagine jusqu’à la géométrie et assume la limite de toute figure ?

Il n’y a pas à choisir — Mattioli montre les deux d’un bloc. Dans cette page de Joe Galaxy intitulée « Pourquoi m’aimes-tu ? », il dessine une question pendulaire, à laquelle il se doit de prêter la forme d’une fiction, la plus apparemment idiote : quel est l’espace graphique de la bande dessinée ? Ces strips sont régis par le même enjeu double de creuser jusqu’au liminaire le possible des figures, et d’amener à la lumière, au sein de leur figuralité, ce qui les rend figurales. Ces rectangles saoulards et autres triangles queutards sont à la fois des personnages bourrés d’affects et de devenir, et les curseurs ironiques d’une figuralité réduite à sa pure conditionnalité. Mattioli fait faire le grand écart au dessin : il le pousse d’un côté vers sa limite formelle englobante et le tire de l’autre vers la plus grande figuration, quand le graphe d’un triangle est ce triangle sans s’en faire jamais le signe.

Car qu’y a-t-il à première vue de plus exactement, de plus représenté qu’une figure géométrique, qu’une ligne ou qu’un carré ? Ce qu’on appelle abstraction est l’extrême de la figuration(5), une figure perçue comme abstraite est la plus littérale figuration du monde. L’abstraction de la figure est une fausse évidence, c’est la doxa du regard.

Il faut bien plus qu’une chute des contours ou qu’une déréférenciation du trait pour passer le seuil de l’abstraction, il faut faire passer toute chose sous son réalisme, souterrainement à sa figure, dans l’outre-sens. Abstraire ? Une pratique du sous-sol. Mais Mattioli ne va pas vers le spiritualisme réflexif de la BD qui parlerait depuis son repli formel ; pas plus vers le rêve d’une figure enfin adéquate à elle-même, sans distance. Tremper le dessin dans le bain géométrique, c’est d’abord renvoyer les choses non pas à leur forme, mais à leur lieu.

Quand Mattioli fait de la géométrie un monde plus que la géométrie du monde, il ramène le figuré à sa littéralité, il fait du littéral le propre de la figure ; c’est une pratique de la présence. La présence, c’est la prolepse de la médiation, quand le niveau second d’un monde au figuré s’effondre et se retrouve dans le plat du littéral. Elle n’a rien d’un apparaître — au contraire, c’est une coupe. Mais là où la présence ne donne généralement lieu qu’au lamento des poètes à trépied, Mattioli en fait l’occasion d’une vaste pantalonnade débridée où chaque présent est son débordement — il ne fait pas l’économie du monde, il le délire — et ne le fait dépendre que de sa plénitude même. Plat et re-monde, monde et re-plat.

« Il y en avait de toutes les couleurs et de toutes les formes. Des formes géométriques planes de toute évidence vu que ce monde était plat comme cette feuille de papier. » La voilà donc, l’ambiguïté fondamentale de ces planches : le monde est-il cette feuille, plate et ouverte sur sa vie propre, ou y est-il convoqué depuis l’espace secret d’une figuralité sans frein ? Mattioli insiste beaucoup sur le plat — c’est son anti-tragique et le matérialisme de son dessin. C’est dans le plat comme plan que la littéralité peut s’élargir sans borne et conquérir intégralement le paysage des figures au-delà même de leur géométrisation(6). Mais pourquoi en passer par le laminoir, pourquoi mettre sous presse le monde et ses créatures pour les redécouvrir, gaussard, plus plats que des limandes et rectilignes comme des lois ? La géométrie, c’est d’abord le transcendantal pratique de toute formalisation spatiale, c’est le double inexact d’une figure exacte. Certes, dans le dessin géométrique, il n’y a plus de dehors à montrer ni d’extérieur à signifier, ce n’est plus la page qui porte un monde, c’est le monde à plat comme page. Si Mattioli convoque la géométrie, c’est pour la faire s’effondrer deux fois, dans sa prétention formelle tout d’abord, dans son régime d’équivalence ensuite.

Logos plat comme une flaque, et dessin sous les masses. Il s’agit pour Mattioli de faire jaillir d’un espace chaotique, celui de la figure à l’état sauvage, l’ordre le plus régulier, la plus linéaire loi qu’il fait pourtant courber comme une échine de chien. Il pratique alors une géométrie du remplissement qui n’a rien à voir avec la géométrie arithmétique(7). C’est au moment où le dessin balance et se scinde entre le sens figuré ramené à ses cadres d’engendrement et le sens littéral des figures comme substance, qu’il se révèle comme la présence au littéral de ses propres possibles. Mais pourquoi ne peut-on relittéraliser le dessin qu’au sein d’une narration ? Pourquoi le figuré ne retrouve-t-il son caractère directement littéral que dans le verbe délirer ?

« Le monde de géométrie solide dans lequel il se trouvait était pour lui quelque chose d’inconcevable comme peut être l’est pour nous la lune en plein midi ou le sexe de Michael Jackson. » Mattioli relittéralise le cadre, pour le faire imploser : le cadre, c’est toujours cette ambiguïté faite espace, l’oscillation sans cesse du regard réparti, haché, alloscopique, se scindant moins entre l’interne et l’externe qu’entre le plane et le profond. Chez Mattioli le cadre a tout le sens d’une coupe — et la vignette est la biopsie d’un monde qui germine hors des bandes, dans l’invisible plat qui métastase la page.

Dans « Love », toute la géométrie continue à s’étendre hors des cadres qui laissent l’œil sans point de repère, sans lieu de vision : le regard lui-même devient géométrique et ne trouve plus à s’établir que dans le flux continu des figures et de leurs mues, comme si l’iris devenait carré, losange, gros rond déboussolé. Le cadre n’est plus qu’un prélèvement partiel sur un plan général de platitude littéralisée. Mais une telle mise en œuvre du cadre n’est précisément possible qu’à la condition folle qu’une action partout coule ; Mattioli ne peut relittéraliser la bande qu’à aviver sous elle un monde tout germinal dont elle dépend directement, dont elle est la soustraction dressée, la contraction debout.

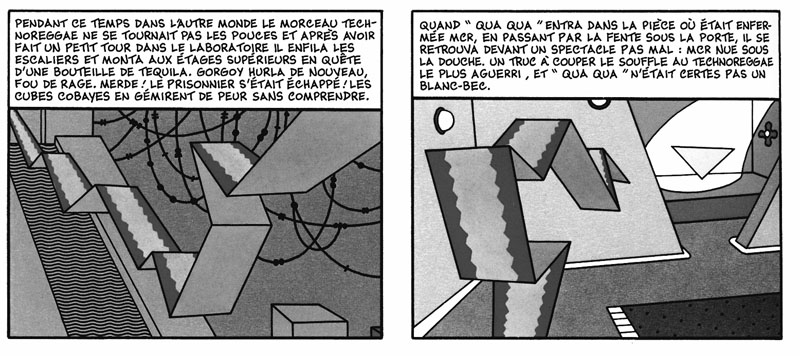

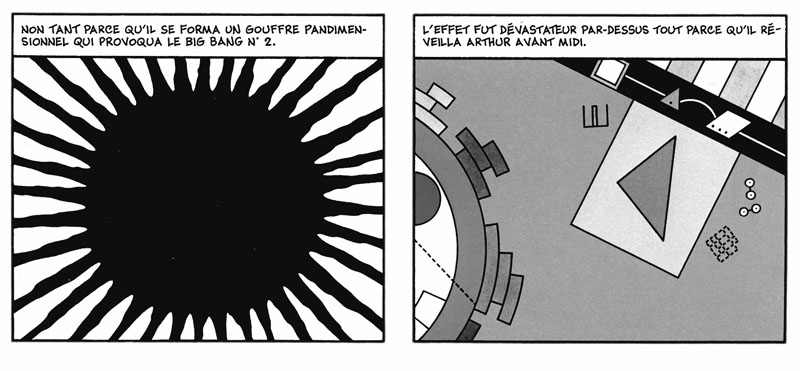

Ce n’est donc jamais une narration qui régit ses planches, mais c’est une narrativité qui s’y fomente, un régime général de la continuité du faire plus que la linéarité du verbe raconter : c’est ainsi qu’au gré de plusieurs trous, cases étoilées de ciel nocturne qui sont littéralement des mues de monde, Arthur le triangle bleu passe de Flatworld, monde plat, à un monde tridimensionnel généré accidentellement par un cube orange fou baptisé Gorgoy, puis à un monde « assez semblable au nôtre », c’est-à-dire plein de motifs kitschouilles genre nappe normande ou tapisserie d’hospice. C’est à l’espace que le devenir arrive, il est lui-même son événement jamais narré mais toujours-déjà narrativisé. Arthur n’est qu’un demi-symptôme, il n’est figuralement vivant qu’à exprimer sur son corps même les forces de déformation qui agissent sur l’espace et dont la bande n’est que l’épiphénomène visible et visibilisant. La narration ? C’est le monde sans espace, qui se cherche une durée. La narrativité ? C’est l’espace d’un monde x, d’où les durées peuvent sourdre.

Les figures de Mattioli sont des prismes paradoxaux, déformant moins ce qu’ils font voir que déformés par ce qui se laisse voir en eux — et Arthur, le triangle, en est la face pelée qui cherche l’incomplétude en laissant échapper comme un iota d’espace. Lui et les autres personnages géométriques sont des actions passives qui ne sont pas narratives, mais seulement narratoires (pour faire la distinction entre ce qui ressortit à la narration et ce qui ressortit à la narrativité). Mattioli met donc en œuvre une synesthésie pratique où la linéarité du trait s’articule à une non-linéarité de la narrativité. Cette narrativité n’a rien à voir avec un déroulement réglé ; c’est un espace, un espace équivoque qui se plie sur lui-même, imprime au plat toutes ses déformations et lâche d’un coup comme un accordéon se casse ; cet espace transversal tantôt à deux puis à trois dimensions, Mattioli le dessine dans sa quatrième page de « Love » sous la figure métaphorique de Qua Qua, personnage serpentin et plat, fait de plans collés en chaîne, articulés en bras, comme fracturé mille fois, et qui incarne un morceau de musique vivant (de technoreggae, autant dire soupe binaire) échappé de la prison où le retient Gorgoy, le cube fou. Qua Qua découvre MCR, la trianglette jaune, en train de danser nue sous un spot — et d’un coup il se tend littéralement en longue autoroute rouge-orange, monte son volume à fond et pénètre MCR comme un espace enfin sans pli perforerait ses figures. Rien d’étonnant à ce qu’à son propre détour l’espace se représente lui-même comme métaphore graphique, rien d’étonnant non plus à ce qu’il le fasse sous l’espèce d’une musique, transversale et partout présente, qui mue mais ne se voit pas.

Cette même musique, une page plus loin, détruit toute une cité — et l’espace ruine son graphe comme pour se montrer nu dans des déblais de figure. Deux dimensions ? Vie plate. Trois dimensions ? Grand boum et trou. L’action des personnages n’est donc jamais que la translittéralisation de mues spatiales invisibles à l’œil nu : tout se lit comme si la littéralité des figures était l’expression d’un espace sous-jacent seul acteur de la bande, comme si les figures étaient performatives d’un espace dont elles ne sont pourtant qu’émanation partielle. Ainsi quand Arthur se trouve dans Flatworld, c’est un triangle régulier sans aucune profondeur, mais sa plongée dans les trois dimensions le déforme et le tord ou l’incline de trois-quarts quand il chute.

Alors pourquoi ces planches géométriques, conçues comme littéralisation des figures, ont-elles besoin de baigner dans une narrativité seconde, pourquoi l’espace graphique a-t-il besoin de ce délire pour exprimer tous ses devenirs ? Parce que la narrativité est cette homologie de l’espace à lui-même qui permet l’expression immanente de ses mues. Dans M le magicien, la magie n’est rien d’autre que ce même phénomène d’expression généralisée, que l’auto-déformation de l’espace graphique exprimée figuralement.

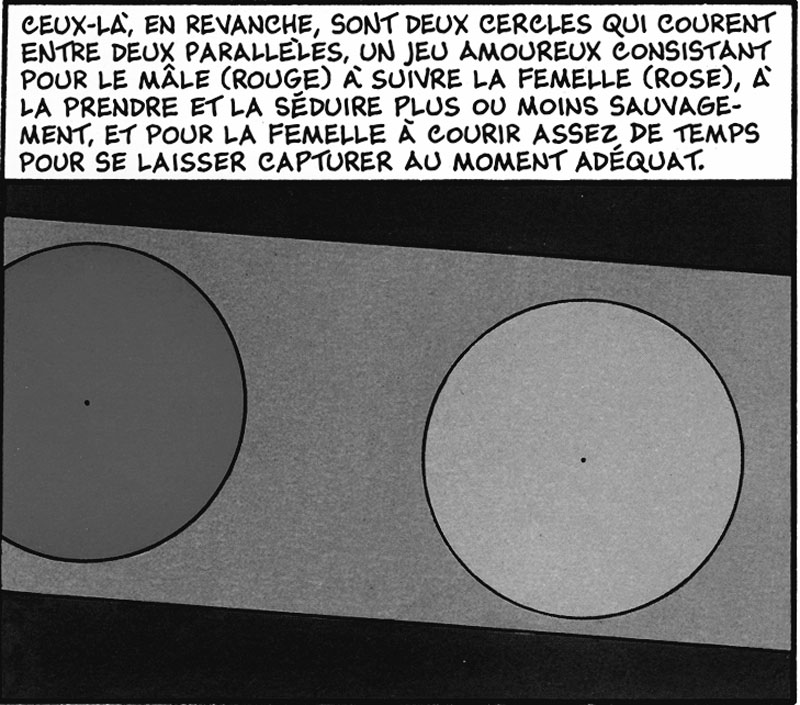

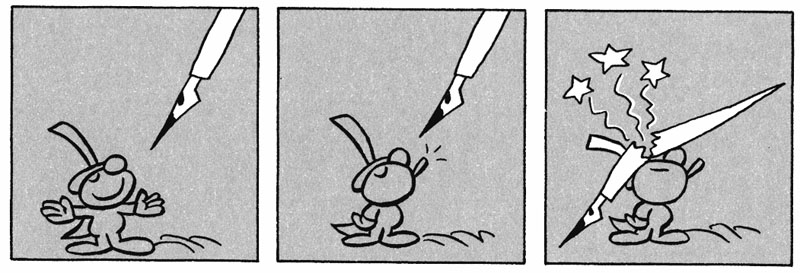

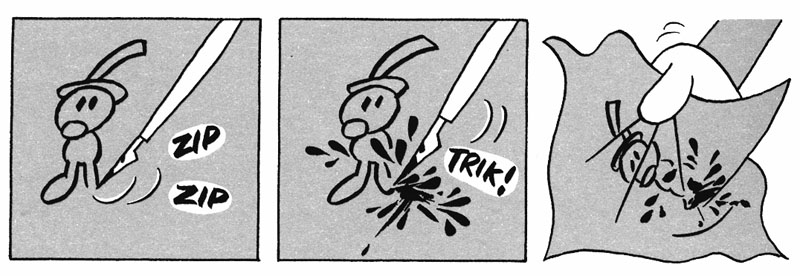

M, c’est un indice(8), c’est la condensation personnifiée d’une puissance graphique propre à l’espace du dessin. M ne sort pas du cadre, il est la créature cadrée qui concentre dans sa baguette — parodie de crayon — le pouvoir de déformation qu’est le dessin comme traduction d’espace : ainsi cette planche dans laquelle M se cogne au cadre, se bagarre avec lui jusqu’à ce que la vignette s’ennoie et qu’il y pioche un trou par lequel l’eau s’écoule, avant d’enrouler le cadre en petite pelote blanche laissant l’image toute nue — ou bien cette autre encore dans laquelle il s’exclame : « Ouf ! Toujours dans un carré ! / ...... Je veux vivre dans quelque chose de différent ! » et d’un coup de pof magique il change le cadre en Protée de carnaval, cadre psyché, cadre bouche ouverte, cadre fenêtre, cadre qui devient poing et d’un bon jap propulse M vers un cadre triangle, trop grand, penché, petit, trop vague, cadre boîte-à-clown, cadre nuage, cadre piquant, et en fin de bande le cadre mi-cœur tombé mi-phylactère crevé, où M enfin couché trouve la vie différente d’un espace à sa taille, d’une figure à son nom. Il n’y a plus ni non-sens, ni réel, ni aller-retour de l’un à l’autre : ce qui arrive à la page est le sens même de son possible, comme impossible de tout réel. Il y aurait donc une double erreur à commettre devant Mattioli : penser que la géométrisation ne serait que la formalisation abstraite d’un cadre narratif structurel, mais croire aussi, a contrario, que la figure n’est qu’elle-même, sans impliquer tout un espace qui la génère et la possibilise.

« Les instructions du rêverecorder étaient claires : après avoir tué le simulacre, il devait simplement se laisser guider par son instinct et trouver l’original. » La fiction est rare comme les déserts. Que Mattioli génère une narrativité plutôt qu’il ne ligne une narration montre que la fiction est un fait de syntagme, plutôt que de paradigme(9). La BD s’ouvre à la fiction autrement qu’en sériant un paradigme de motifs et d’articulations préconstitués dans l’unité phrastique d’une narration : elle abandonne plutôt tous les cadastres du sens, les paradigmes d’objets (transcendantal transitif) autant que les régimes d’objets (transcendantal de conditions).

La fiction bédéique révoque le statut entitaire des éléments qu’elle met en jeu, brise les analogies entre le linguistique et l’iconographique, entre le discursif et le graphique, entre le signe et la figure(10). Mattioli fait des conditions de fiction une fiction plus plate ; il montre que la BD est un art du syntagme qui non seulement ruine l’identité explicite des objets, mais surtout celle, implicite, de leurs régimes : dans une des planches de M le magicien, M recolle une ampoule brisée dont les fragments se ramponnent, et il la fiche dans la bulle d’une fleur soulignée par le mot « idée ». La fleur et l’ampoule prise dans sa bulle génèrent chacune un phylactère bleuté dans lequel s’affiche « ? ». Et la fleur sous ce motif codé se met à penser, beaucoup trop vite, par salves de pop sous l’ampoule allumée « Ah ! C’est la pensée !! / Et voilà ! Elle est une mitrailleuse d’idées et moi, je ne dors pas ! » M efface la bulle, gomme l’ampoule et la pensée sans qu’à aucun moment les mots n’aient été que mots, ou les figures seulement figures.

Il ne faudrait pas croire pourtant que cette fictionnalisation est simplement prétexte finaud pour décliner le dessin selon ses hypostases à l’infini : ce que Mattioli montre, c’est qu’on ne peut pas relittéraliser les cadres de la fiction hors d’une narrativité seconde. Mattioli ne met pas en abyme une BD qui s’objectiverait dans l’impossible posture de l’insecte entomologiste, il en pousse à fond les absurdités possibles pour voir, à bout de course, quel espace s’y exprime et en rend les outrances visibles. Il n’a pour la fiction que l’œil de son délire. C’est tout logiquement dans l’espace fictionnel le plus littéralement permissif et débloquant, caricature outrée d’épos hyperastral et foire d’aliens carnavalesque(11), qu’il va chercher le plan figural du possible élargi. Et c’est alors un délire double lorsque l’espace lui-même mue, et que la page n’est que la matière translittérale et débordante de ces mutations de fond devenues la loi folle d’une géométrie.

Question de méthode : toujours chercher l’espace à bout de course des figures, quand elles ont dégorgé tout leur possible. Que la géométrie fasse fiction ne veut pourtant pas dire qu’elle fasse imaginaire — elle est là au contraire pour révoquer les prétentions d’exil(12) : Mattioli délire ferme et l’espace et ses trous ; mais pour autant le délire n’est pas imaginaire, il est littéralisant. L’œuvre qui délire prend tout au pied de la lettre, non parce qu’elle noie les valeurs dans la plus totale confusion

axiologique, mais parce qu’elle est une pratique d’infinitisation du possible.

En quelque sorte, Mattioli pratique une fonction fabulatrice où le déliré est littéral, et le délirant figural(13). Mais là où une main de marbre aurait situé cette relittéralisation dans un espace lui-même littéral, Mattioli l’exhibe au sein d’un espace figural, et c’est l’humour qui lui sert à littéraliser, là où sa valeur d’usage est habituellement de mettre le sens au figuré.

Car Mattioli feinte l’esprit cul-de-plomb de la réflexivité en usant de la fiction comme cadre de cette relittéralisation et du rire comme d’une traduction d’événement : il n’y a de rire chez lui qu’absurde, contenu, un brin débile. Et dès qu’il se produit, c’est que l’espace est en plein pli, en mue, que quelque chose des pages est débouté de leur fonction pour entrer en fiction. En quelque sorte s’accomplit ici le trajet inverse de celui de la peinture, qui n’use de la figuration et de la narration que comme des conditions minimales, que comme d’une infrangible fatalité pour dégager une Figure(14) qui ne montre ni ne raconte rien, ne rend même pas sensible mais crée le sensible à même la toile, tire le sensible à fleur d’orbite. Mattioli lui, semble partir d’une vaste pâte d’espace sans cesse fluctuante anamorphique ; de cet espace-là qui se cherche une figure, il remonte vers la page en conservant toute sa souplesse intacte et en architecturant ses mues selon le délire.

(à suivre dans Pré Carré 5)

Notes