L’image-mouvement en bande dessinée ou l’art invisible du langage

à propos de L’Art invisible de Scott McCloud, Vertige Graphic, 1999

par Jean-François SAVANG

La bande dessinée n’est pas un langage

Comme la musique et les arts plastiques, la bande dessinée est devenue à son tour, métaphoriquement, mais aussi improprement, un «langage» ; métaphore d’un désir de communication sans frottement et sans discussion : l’évidence de l’image fait foi du sens. Or la métaphore nous met déjà dans le langage en activité, dans le discours. L’imprécision révèle ici une ambiguïté sur ce qu’on appelle le langage. Pour Scott McCloud, dans L’Art invisible, les propriétés gouvernant l’enchaînement des vignettes sont comparables à une « grammaire ». Les métaphores qui font référence au langage pour décrire l’invention en bande dessinée tendent principalement à appliquer la logique des catégories linguistiques à l’activité signifiante des images. Plus précisément, pour McCloud, « les mots sont l’abstraction ultime. [...] Les mots, les images et d’autres icônes constituent le vocabulaire d’un langage appelé “bande dessinée”. À un langage unique et unifié correspond un vocabulaire unique et unifié. Ou alors la bande dessinée ne serait que l’enfant illégitime du dessin et de la littérature (1). » Mais qu’est-ce qu’un langage ? La bande dessinée est-elle un langage ? Constatons tout d’abord que pour McCloud la question du langage correspond tout bonnement aux moyens d’expression dont dispose l’auteur/lecteur de bande dessinée ; à une pluralité de modes de signification tous mis sur le même plan ; comme si la langue n’avait pas de caractère spécifique, tout signifierait de manière équivalente. Et cette disposition générale du sens formerait un seul système, « la bande dessinée », formé de différents systèmes à type d’unités différentes : avec des mots, certes, mais surtout, en tant qu’art visuel, selon une signifiance organisée en images ou en icônes. Prendre les choses ainsi nous intègre dans un système de pensée fondé sur une plasticité du sens où tout devient le signe de tout. Or je rappelle ici la critique Saussure-Benveniste qui fait que la langue est un système à part, une « institution sans analogue » et qu’il n’y a pas de signe trans-systémique : « on ne peut pas “dire la même chose” par la parole et par la musique, qui sont des systèmes à base différente. […] la non-convertibilité entre systèmes à bases différentes est la raison de la non-redondance dans l’univers des systèmes de signes… […] La valeur d’un signe se définit seulement dans le système qui l’intègre. Il n’y a pas de signe trans-systématique(2). » En découle un fait important pour la bande dessiné : « la langue est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et non-linguistiques(3). » Peut-être, à ce titre, McCloud a-t-il raison : « les mots sont l’abstraction ultime », dans la mesure où nous ne parlons pas les mots, et qu’ils procèdent de la réalisation concrète d’un sujet dans le discours. Mais là encore, il faut savoir ce qu’on veut ; s’agit-il de langue ou de langage ? S’il s’agit des mots, au sens lexical, nous avons affaire à la langue et sommes dans la logique linguistique. Pour McCloud, les mots sont subordonnés à la logique de l’icône et, dans cette torsion, justifient une signifiance de l’image transcendant le système de la langue.

À la différence du dessin qui fait sens en montrant, par la capacité déictique interne à la signifiance de l’image, le langage est réduit à la transparence du sens et du corps ; comme si la parole n’était constitutive d’aucun sujet ni d’aucun corps ; comme si la distribution entre ce qui fait matière d’un corps et son absence n’était que le résultat de la loi du visible. L’interaction entre les mots et les images ne se réalise pas dans l’invisible de McCloud ; il n’y a pas moins d’activité du langage dans le visible que dans l’invisible. Ou cela laisserait entendre que le langage avec lequel nous vivons doive resté attaché visiblement à la langue. Or l’oralité, l’écoute font aussi la consistance du langage. Il y a une opacité du dire qui fait matière, qui fait un corps dans le discours. Parallèlement à la bande dessinée, par exemple, si on ne voit pas le langage directement inscrit dans une peinture, nous ne pouvons en déduire pour autant l’absence d’un discours et d’une signifiance propre à son activité empirique. De même dans un poème, il y a du discours, une dimension transversale de sa valeur ; sinon les choses n’auraient pas de sens. Aussi, peut-être que poser le problème de la bande dessinée dans le dédoublement de l’activité signifiante des mots et des images est-il un faux problème qui escamote la pluralité interne propre à toute composition artistique : « les relations entre le visuel et le verbal […] sont un non-sujet sans véritable méthode ni objet d’investigation […] Le problème de l’image/texte ne concerne pas seulement quelque chose qui s’articulerait entre des arts, des médias ou des formes de représentation différentes, mais un inévitable problème au cœur même de chaque art et de chaque média. Bref, tous les arts sont des arts “composites” (aussi bien faits de texte que d’image) ; tous les médias sont des médias mixtes combinant différents codes, différentes conventions discursives, différents canaux, différents modes cognitifs ou sensoriels(4). » Si l’image évoque quelque chose, c’est bien qu’elle fait sens, qu’elle est en soit fortement discursive. De même que le langage est imprégné de l’image dans son fonctionnement. Si comme le disaient les Chinois « une image vaut dix mille mots », c’est bien qu’elle ramasse en elle bien plus qu’un signe ou qu’une icône : elle fait discours et, à ce titre, elle prend une corporéité signifiante et constitue une matérialité du sujet ; elle incarne une voix dans la mesure où elle n’est plus ni corps ni langage, ni dessin ni texte.

Il apparaît que le rapport entre image et texte n’est pas stable et que l’expérience que nous en faisons change non seulement dans le temps mais aussi d’une culture à l’autre. Par exemple, note Mitchell dans A Comics Studies Reader, on a pris l’habitude d’associer l’action de parler ou de penser à la bouche de celui qui parle ou à la tête de celui qui pense : « à la différence, dans le monde pré-cartésien du manuscrit enluminé du Moyen Âge, la parole tend à être représentée sous forme de rouleau plutôt que sous forme de nuage ou de bulle ; elle émane du geste de la main de celui qui parle plutôt que de sa bouche(5)». Il y a une relativité signifiante qui rend instable les conventions qui nous paraissent si familières, une mobilité historique et culturelle des rapports de l’image et du langage. À cet égard, l’idée de W.J.T. Mitchell(6) selon laquelle les images agiraient pratiquement comme des « organismes vivants » est révélatrice. Notamment, elle casse les oppositions traditionnelles du corps et du langage et remet en cause la distribution entre l’inerte et le vivant puisque se pose, dès lors, la question de « ce que veulent les images ». Poser la question des images dans le rapport au sens implique en effet de se demander ce qu’on entend par la notion de vie et de s’interroger sur la nature des formes-de-vie dans le rapport au langage ; jusqu’où pousser l’interaction du langage et des images ? Si les images portent en elles une énergie intimée par la vie, elles restent tributaires de leur situation théorique et pratique dans le discours, des continus et des discontinus du sujet dans l’activité du langage. Bref, au lieu que les images soient fixes et constituent leur signifiance dans l’espace, à l’instar de la distribution du temps et de l’espace entre les mots et les images, le langage invite autant à la matière et à la forme que les images situent l’action dans la bande dessinée. Aussi la bande dessinée est-elle plus ou moins charnelle, plus ou moins narrative (et non systématiquement), plus ou moins évocatrice, plus ou moins explicative ou conceptuelle, à l’image de la variété poétique qui anime les arts plastiques et la littérature. Ce que je voudrais faire ressortir au-delà d’une voix de la bande dessinée, c’est l’oralité particulière qui en fait l’activité.

L’image-mouvement dans le langage

L’idée d’une image-vie, d’une matière en mouvement constituant à sa manière une oralité de l’image, peut contribuer à déterritorialiser l’image d’une autonomie purement formelle. Dans L’Image-Temps(7), Gilles Deleuze nous propose une analyse de l’image-mouvement qui peut nous aider à préciser les enjeux d’une signifiance spécifique de l’image dans la bande dessinée et la situation de l’image par rapport au langage. Le questionnement de Deleuze concerne principalement la conception du langage au cinéma : « ce n’est pas seulement une pause entre l’image-mouvement et un autre genre d’image, mais l’occasion d’affronter le plus lourd problème, celui des rapports cinéma-langage. » (p. 38) Nous allons voir si la démarche de Deleuze appliquée au cinéma peut nous éclairer sur l’articulation de l’image et du langage dans la bande dessinée. En l’occurrence, ce n’est pas une sémiologie de la bande dessinée que nous voulons faire ressortir ici mais bien une autre activité de signifiance. Certes, cette activité prend son modèle dans le langage. Cependant, encore une fois, le langage ne se prend pas au pied de la lettre. Il ne s’agit pas de savoir de quoi la bande dessinée serait le signe, quelle morphologie d’époque elle restitue, mais bien de montrer qu’il y a un fonctionnement de l’organisation du sens propre à la bande dessinée. C’est la manière dont le signe informe la langue qui intéresse l’invention d’une signifiance propre de l’image et non la structure formelle de la langue.

Tout d’abord, à la lecture du début du chapitre, nous nous alignons sur la précaution de Christian Metz dont Deleuze rappelle qu’il ne demande pas en quoi le cinéma serait une langue mais « à quelles conditions le cinéma doit-il être considéré comme un langage ? » (p.38) Nous partageons bien sûr cette précaution qui consiste à aborder le cinéma ou la bande dessinée dans leur fonctionnement et non dans une essence. La langue, c’est la signifiance linguistique. Or nous avons affaire à la configuration d’une signifiance qui n’est pas seulement linguistique, mais également imagière et selon une organisation particulière du mouvement, du temps et de l’espace.

C’est dans le langage comme réalisation discursive que l’image suggère significativement : « la syntagmatique suppose que l’image soit en fait assimilée à un énoncé » (p. 39), à un dire. Et c’est bien d’être appréhendée selon un fonctionnement narratif qui fait de l’image un énoncé, c’est-à-dire une catégorie donnée de la parole. L’image est située historiquement et empiriquement, prise dans le discours d’un sujet, et n’existe plus comme image, comme signe ou comme icône. C’est parce qu’elles s’inscrivent dans la logique du langage que les images ont le pouvoir de raconter, qu’elles deviennent des dynamiques signifiantes du sujet et du social. En effet, « La narration [...] n’est pas une donnée apparente des images cinématographiques en général, même historiquement acquise. » (p. 39) Que dire, dans ce cas, des images dans les bandes dessinées, dont l’organisation mobile se réalise dans l’acte de lecture ? À l’instar de la question posée au cinéma, la narration n’est pas une condition irréductible de ce qui fait le sens dans une bande dessinée. Rappelons que pour McCloud l’image de la bande dessinée est fixe ; elle est interprétée phénoménologiquement. On ne sait pas trop au nom de quoi la bande dessinée est narrative, si ce n’est dans sa subordination à la littérature. Dire de la bande dessinée qu’elle est un art narratif en fait, a priori, un sous-genre de la littérature, un genre muet, par rapport au cinéma. Or ce n’est pas de cette manière qu’il faut aborder la question. Car plus que la narration qui suppose un type de montage particulier en histoire, c’est plutôt l’idée d’agencement subjectif qui préside à l’énonciation de l’œuvre en signifiance. De quelle manière les déterminations langagières sont-elles sous-jacentes d’une signifiance, non seulement des images, mais de leur articulation en art ? L’image de la bande dessinée, en tout cas, ne serait pas narrative par nature mais par mouvement, par relation. Pour Scott McCloud, l’image qui organise le sens est fixe et définit la bande dessinée comme un art de la vue. Mais la vue résiste à la phénoménologie ; elle devient regard dans le langage et se situe dans l’activité de la pensée formulée en langage. La question de comment nous voyons est une autre forme de la question du sens.

L’image, un art de la matière

Comme le dessin est une subjectivation du sujet dans l’image, il met en valeur que l’image est mobile de sujet à sujet, qu’elle échange ses propriétés dans le langage. Étrangement, bien qu’elle apparaisse dans une matérialité fixe, l’image est mobile ; elle est image-mouvement, pas seulement au cinéma mais aussi dans la bande dessinée ou même dans l’image isolée et singulière. Le langage passe infiniment dans le dessin ; d’une écoute infinie, il est comme le murmure du sujet dans le langage. Car l’image ne représente jamais l’objet en lui-même, mais une forme-sens dans l’expérience d’un sujet, dans la mobilité vivante de la matière du sujet. Ainsi l’image est-elle toujours mouvement, la traversée d’un objet dans l’aventure du langage. Deleuze parlant depuis Bergson : « si l’on extrait le mouvement du mobile, il n’y a plus aucune distinction de l’image et de l’objet, parce que la distinction ne vaut que par immobilisation de l’objet. L’image-mouvement, c’est l’objet, c’est la chose même saisie dans le mouvement comme fonction continue. L’image-mouvement, c’est la modulation de l’objet lui-même. » (p. 41) Ce qui domine, dans la démonstration de Deleuze, c’est le fait que l’image, en référence au système sémiotique de Peirce, n’est jamais déterminée ; elle porte en elle sa propre capacité signifiante différente de la signifiance du langage. Dire l’image, la commenter, en médiatiser la représentation, c’est intégrer sa signifiance à celle du langage. Car dit encore Deleuze, « dès qu’on a substitué un énoncé à l’image, on a donné à l’image une fausse apparence, on lui a retiré son caractère apparent le plus authentique, le mouvement. » (p. 41) Il y a là un débat à ouvrir au-delà des apparences qui est celui de « l’objet ». Par exemple, la notion d’« objet dynamique » nous interroge sur la valeur de l’objet dans la sémiotique de Peirce. L’image-mouvement est certes peuplée des objets mais dans le continu du langage ; « les objets de la réalité sont devenus unités d’image, en même temps que l’image-mouvement, une réalité qui “parle” à travers ses objets. Le cinéma en ce sens, n’a pas cessé d’atteindre à un langage d’objet, de manière très diverse... » (p. 42-43) L’image-mouvement est une réalité qui parle, une réalité parlante, à la fois interprétation de la réalité mais également, par sa transformation, interprétant la réalité d’un sujet à l’autre. C’est l’image d’une transformation du monde qui continue, une image parlante dans la matière du mouvement de l’image : « En vérité, cette langue de la réalité n’est pas du tout un langage. C’est le système de l’image-mouvement [...] D’une part, l’image-mouvement exprime un tout qui change, et s’établit entre des objets : c’est un procès de différenciation [...] le tout ne cesse de se diviser d’après les objets, et de réunir les objets en un tout : “tout” change de l’un à l’autre. » D’autre part, « c’est un procès de spécification » (p. 43) déterminant l’image suivant de nouvelles relations. Il ressort de cette conception de l’image, productrice d’une signifiance spécifique, qu’elle diffère entièrement de la signifiance de la langue ; elle fait système dans les relations dynamiques qui l’ouvrent comme possible, non seulement de manière non linguistique, mais également suivant d’autres modalités que les seules questions d’agencement et de disposition qui font son ordre visible : « Hjelmslev appelle précisément “matière” cet élément non linguistiquement formé » dit Deleuze (note 9, p. 44) et rappelle cet aspect de la matière non seulement comme possible mais comme inconnu du langage. Les images seraient alors signalétiques non pas au sens d’une schématisation de l’objet, mais au sens d’une possible corporalisation du monde en langage. Aussi l’image n’est-elle jamais une, mais composée, décomposable et recomposable suivant l’expérience qu’un sujet en fait ; elle suscite le langage, mais dans l’informulé de la langue : « Ces composés de l’image-mouvement [...] constituent une matière signalétique […] ce n’est pas une langue ni un langage. C’est une masse plastique, une matière a-signifiante et a-syntaxique, une matière non linguistiquement formée, bien qu’elle ne soit pas amorphe et soit formée sémiotiquement, esthétiquement, pragmatiquement. » (p. 43-44) Sur le plan du discours, l’image-mouvement impliquerait alors la stimulation d’un sens, le passage de la vie à l’utopie du langage, une matière d’inconnu pour le sujet : « Ce n’est pas une énonciation, ce ne sont pas des énoncés, c’est un énonçable. » (p. 44) Tout comme la transmutation du signe linguistique en valeur chez Saussure, cette matière, cet énonçable perdrait sa qualité d’objet physique dans l’instant de sa réalisation dans la signifiance d’un sujet. Car l’image ne fait pas seulement office de lieu de passage ; elle est aussi mode de transformation de ce passage, transformation mutuelle de la matière et du langage, en quelque chose qui n’est ni la matière physique ni la signifiance de la langue : « Nous voulons dire que, lorsque le langage s’empare de cette matière (et il le fait nécessairement), alors elle donne lieu à des énoncés qui viennent dominer ou même remplacer les images et les signes [...] Aussi devons-nous définir, non pas la sémiologie, mais la “sémiotique”, comme le système des images et des signes indépendamment du langage en général. Quand on rappelle que la linguistique n’est qu’une partie de la sémiotique, on ne veut plus dire, comme pour la sémiologie, qu’il y a des langages sans langue, mais que la langue n’existe pas dans sa réaction à une matière non-langagière qu’elle transforme. C’est pourquoi les énoncés et narrations ne sont pas une donnée des images apparentes, mais une conséquence qui découle de cette réaction. La narration est fondée dans l’image même, mais elle n’est pas donnée. » (p. 44-45)

La narration serait-elle plus attachée à l’image qu’au texte ? Se joue dans le rapport entre dessin et narration la construction d’une possible altérité selon laquelle le sujet se projetterait en d’autres sujets, en infini, en imaginaire, en utopie du langage, en lieu-non-lieu du discours et du voir. Cette construction déborde en un sujet qui n’est plus le sujet mais la matière d’un mouvement signifiant dans l’invention de la pensée. « Ainsi l’image-mouvement donne lieu à un ensemble sensori-moteur, qui fonde la narration dans l’image » (p. 47), une narration-sujet. C’est-à-dire que la bande dessinée ne serait pas un art de la narration en soi, fondé dans la théorie littéraire ; elle serait narrative par la propriété des images qui font du monde un mouvement du sujet. Elle est narration spécifique de l’organisation du sens par le biais de l’image-mouvement ; narration de sa propre aventure signifiante. Nous pourrions retourner la question de l’image-mouvement au modèle de la narration en littérature.

Deleuze parle très positivement de Peirce et de l’organisation sémiotique qu’il propose : la logique qui fait du langage selon Peirce une « science descriptive de la réalité » et la phénoménologie qui articule l’image-mouvement et l’image-perception entre autres. Bien que nous ne souscrivions pas à la logique systématique de Peirce, reconnaissons qu’il ouvre une brèche dans les dualismes traditionnels du signe, en abordant sa dynamique jusque dans sa plasticité: « La force de Peirce, quand il inventa la sémiotique, fut de concevoir les signes à partir des images et de leurs combinaisons, non en fonction de déterminations déjà langagières. » (p.45) Cependant, penser en terme de détermination non langagière n’est-il pas déjà l’illusion d’une transformation particulière du langage, l’illusion que le silence n’est pas langage, que la perception ne suit aucun traitement discursif, que l’extra- ou l’infra-linguistique, l’inconscient, l’inconnu, ne seraient pas des dispositions du sens ? Au nom de quoi la bande dessinée serait-elle un art plus visuel que langagier ? Le visuel serait-il sans langage, l’espace inorganisé, le cadre du regard ne formant qu’un tableau vague de la réalité paysagée ? Par exemple, n’y a t-il pas du sonore aussi dans la signifiance de l’image, de l’affect ?

Deleuze nous rappelle que l’image n’est pas la représentation exclusive d’un espace. L’image est pétrie du mouvement et en cela ce n’est pas une image abstraite mais plutôt une image-matière. Plus encore nous dit Deleuze, « L’image-mouvement est la matière même, comme Bergson l’a montré. C’est une matière non linguistiquement formée, bien qu’elle le soit, sémiotiquement, et constitue la première dimension de la sémiotique. » (p. 49) C’est-à-dire que la matière d’image est nécessairement déjà informée de sens. Elle emprunte au système de la langue un pouvoir de signifiance qui fait sa dynamique et son organisation. À cet égard, l’image n’est jamais une ou image en soi. Tout comme la « chose même » de la phénoménologie n’échappe pas au discours. Comme le signe de la langue, qui n’est plus un signe dans le discours, l’image n’est plus iconique dans le discours. Elle est multiple d’être prise dans l’activité d’un sujet, matière dans la transformation de sa valeur abstraite en un quelque chose d’organisé en sujet et qui fait masse pour signifier dans le langage. Parce que les signes sont pris dans la matière vivante, ils forment, dans leur décomposition en image, « une matière signalétique. Et les signes eux-mêmes sont les traits d’expression qui composent ces images, les combinent et ne cessent de les recréer, portés ou charriés par la matière en mouvement. » (p. 49) Qui dit matière, donc, ne signifie pas l’amorphe ou l’inerte. Et même le silence, matière du langage, n’est pas l’image fixe du sens ou l’arrêt photographique du corps en image mais un continu de matière, le corps qui se poursuit dans l’image et qui fait sens, suivant le mouvement de la parole du sujet. Et la matière n’est pas plus fixe que l’image : elle est également mouvement. À l’image du panta rhei d’Héraclite, la matière est chaque fois signifiante pour celui qui s’invente en langage : « “La parole est fleuve dans le fleuve et souffle dans le souffle”. Elle appartient à la matière. La matière est mouvement, elle est flux : la poésie accueille quelque chose du “mouvement au fond du mouvement”, quelque chose de “la souveraineté d’un rythme, de la dynamique interne des choses”. Le langage se confond avec les sources de l’organisation qui jaillissent sans commencement dans les formes et les mouvements du monde. La matière est création de formes et mouvement du langage(8)». Insistant sur la matière comme mouvement et sur le mouvement général du monde que constitue l’activité du langage, l’image fait système à son tour dans la dynamique des autres systèmes, s’actualisant comme mouvement du sens et comme forme de vie pour un sujet.

Finalement, un des traits caractéristiques de la démonstration de Deleuze, c’est le fait que l’image, en référence au système sémiotique de Peirce, n’ait aucune matérialité fixe en dehors des relations constitutives de sa valeur et de son sens : « une logique des relations semble clore les transformations de l’image-mouvement en déterminant les changements correspondants du tout. » (p. 50) Comme si l’image était continuellement transitoire du système signifiant qu’elle constitue. Les images qui entrent dans la composition de la bande dessinée sont des images en quelques sortes déjà vivantes, déjà trempées dans la vie. Elles sont portées par la dynamique d’un sujet : « L’image-mouvement peut être parfaite, elle reste amorphe, indifférente et statique si elle n’est déjà pénétrée par les injections de temps qui mettent le montage en elle, et altèrent le mouvement. » (p. 60) Et le temps, nécessite, pour prendre une valeur historique et sociale, la transformation mutuelle d’un sujet et du langage.

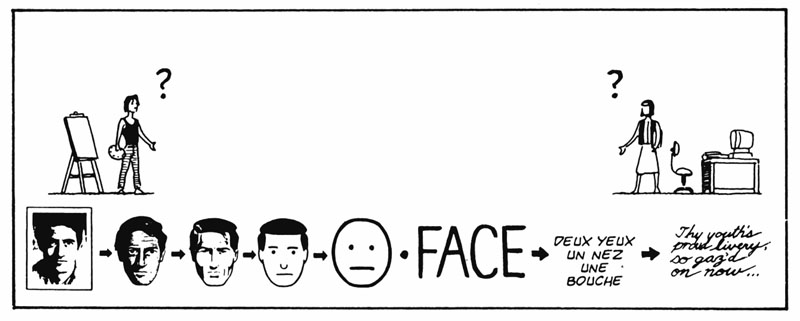

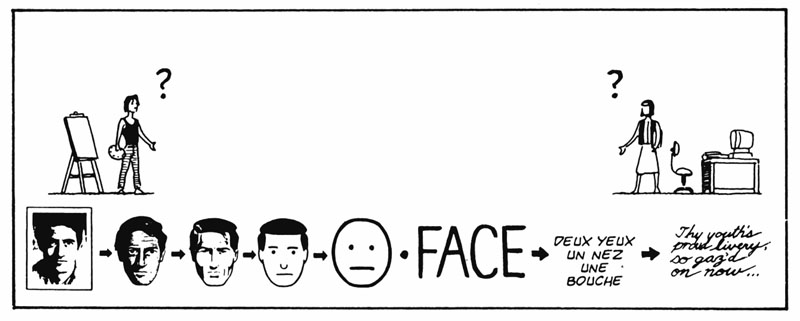

D’abord nous parlons

Ainsi devons-nous sans doute distinguer une première fracture dans l’universel du signe, pour sentir la force du particulier qui se joue dans la bande dessinée. Issue de la manière du découpage et de l’agencement, la bande dessinée est essentiellement occidentalo-industrielle. Le voir semble occulter l’oralité qui continue en silence dans le langage, comme s’il fallait que le langage s’efface derrière l’immédiateté de l’image, dans un monde où la performance communicationnelle de l’image serait le mode signifiant majeur du présent et du temps social ; à la différence du langage représentatif d’une temporalité en perpétuel décrochage du sujet par rapport au social. Cependant, n’est-ce pas l’oralité qui fait le fonctionnement à la fois dans la bande dessinée et le poème, la même oralité que celle des chants, des danses, des contes, qui fait le continu critique de l’Occident mondialisateur ? « D’abord nous parlons : c’est un premier système. Nous lisons et nous écrivons : c’est un système distinct, graphique(9). » Le premier système transcendant les autres systèmes, fait remarquer Benveniste, c’est d’abord la parole ; l’oralité, la force du sujet dans l’organisation d’une signifiance sociale. La parole est l’empiricité du signe quelle que soit sa situation écrite ou orale. C’est à ce titre que nous faisons l’hypothèse d’une oralité constitutive de l’activité des images en bande dessinée ; une matière du sujet-image. Le mythe théorique de la rupture entre l’image et le langage proposé par McCloud fait peu cas de l’oralité et de la matière. Car il y a une mythologie du sens instituée par McCloud qui est un pur fantasme théorique. Elle vise stratégiquement à fonder la bande dessinée comme un art dont la signifiance serait exclusivement graphique, renouant en ce sens avec l’invention d’une origine qui confond les conditions d’engendrement des systèmes entre eux. La fiction théorique d’un évolutionnisme graphique, de l’image à l’écriture, est présentée par McCloud au chapitre VI de L’Art invisible. L’important c’est « de nous faire comprendre » dit-il (p. 139), pour résumer sa théorie du langage.

Cependant, la parole est première et continue dans l’écriture. Comme le précise Meschonnic, il y a aussi une oralité dans l’écriture, une oralité du sujet de l’écriture qui a corps également dans le dessin. Nous avons bien affaire à deux systèmes distincts contrairement à l’équation qui propose l’équivalence visuelle de l’image et de l’écriture. McCloud (p. 150) confond la langue et l’écriture. Mais « la langue n’est pas une entité, et n’existe que dans les sujets parlants ». La notion courante d’écriture devient donc, pour le système, secondaire. L’écriture comme « forme tangible », enregistrée, des « images acoustiques », est historiquement seconde. La langue et l’écriture sont « deux systèmes de signes distincts ; l’unique raison d’être du second est de représenter le premier(10) ». Pour McCloud, il est clair que la bande dessinée est un art du visible et non un art du sens. Selon lui, c’est la pensée en image qui constitue le sens. Ce sont les images et non la parole qui donnent naissance aux mots. Les mots ne font que brouiller le rapport à la réalité. À la différence de l’immédiateté perceptive de l’image, les mots altèrent la communication plutôt qu’ils ne la facilitent. C’est oublier que les mots procèdent du discours et non l’inverse.

Lorsque McCloud dit qu’« avec le temps presque tous les systèmes d’écriture en sont venus à ne plus représenter que des sons et ont perdu tout lien avec le monde visible » (p. 143), il décrète une évolution de l’écriture essentiellement linguistique, perdant par-là même non seulement le visible-parlant, mais aussi la force du corps dans le langage, la vie du sujet dans son invention. McCloud se place sur un plan abstrait du langage. Il ne voit que la langue dans le schématisme de l’écriture. De quoi parle McCloud, alors, quand il fait allusion à la séparation des mots et des images ? Il parle sans doute d’une rupture, d’un arbitraire radical entre invention du monde et moyens de penser le sujet passé à l’inconscient, d’un discontinu du sens entre la lettre et l’esprit. En parlant de mot, McCloud parle de la langue ; en parlant d’image et non plus de dessin, il désaffecte la dynamique du dessin en en faisant une représentation désubjectivée.

Bref, nous ne sommes pas seulement les héritiers de l’écriture et de l’alphabet ; rappelons la méfiance de Platon à l’égard de l’écriture, l’écrit fait mentir le corps dans le langage. Nous sommes des continus de la parole dans le système d’organisation du sens, nous mettons du corps partout où nous parlons. L’opposition saussurienne de la langue et de la parole, que nous appliquons schématiquement à l’activité générale de signification, laisse entendre qu’il n’y aurait pas d’oralité ou de corps dans l’écriture ; que la signifiance serait strictement linguistique. Or la bande dessinée déborde les catégories de la langue. Elle nous fait accéder à un corps-langage, à l’invention de proto-corps de parole, à de multiples champs de force du corps dans le langage, à un crépitement des lignes de pensée. Couleurs, formes sont signifiantes et contribuent, d’une autre manière que le langage, à l’invention de la pensée. En ce sens, la bande dessinée, quelle qu’en soit l’expression, est hautement théorique. Elle nous fait entrer dans un continu de l’image et du langage interne à l’activité quotidienne du sens. Y a-t-il à réconcilier le visible et le lisible ? Ce serait tout de même étrange de découper et de disposer ainsi la pensée. Cette division n’est-elle pas aussi artificielle que l’opposition de la langue et de la parole, aussi insignifiante, finalement, dans l’activité du sens ?

Allons plus loin, du côté des grammata et du premier rhuthmos grec lorsque les oppositions entre la nature et le langage n’étaient pas encore réalisées à l’image de notre pensée. Où le fluidique animait la matière et que de la pensée naissait le monde dans sa structure comme dans le langage. Car il en a fallu des histoires pour compenser le vertige de l’absence, pour délier le langage de l’image. Et « délier » ne veut pas dire séparer, mais libérer ensemble. Le rythme, dans le tracé de l’écriture dont parle Hérodote, consistait dans la transformation graphique de la pensée, faisant de l’écriture l’image de la pensée. C’était aussi la transformation du mouvement des lettres entre elles, lorsqu’elles passèrent de la culture phénicienne à la culture ionienne : une image-mouvement de la parole. Le dessin des lettres changea ainsi avec l’organisation de l’oralité du sujet dans le discours :

« si, dans la description d’Hérodote, travail du temps et intervention ponctuelle des Ioniens conduisent à des modifications de l’alphabet phénicien, la désignation de ces transformations par le verbe metarrhuthmizein porte moins sur la forme individuelle de chaque lettre que sur la configuration de la séquence qu’elles dessinent quand elles sont enchaînées dans la représentation graphique d’un énoncé […] Quand les Grecs “changent le rythme” des grammata importés par les Phéniciens, ils en modifient surtout l’enchaînement apte à transcrire le flux phonique, oral, des énoncés de leur propre langue(11). »

Ce que je veux montrer avec cet exemple, c’est que le mouvement est interne à la naissance même de l’image. L’image comme les grammata n’est pas fixe mais informée de sens et donc de mouvement, de l’oralité du sujet qui lui donne corps. L’image est peut-être à ce titre intensification de la vie dans la forme, renforcement du sens par la corporalisation, comme on dit d’une image qu’elle donne corps au langage. La bande dessinée touche ici quelque chose de l’organisation du sens, une matérialité critique des discontinus de l’image et du langage. Elle est continue de la théorie que nous défendons d’une subjectivation du sens entre corps et langage, des «échanges corporels-langagiers(12) » tels qu’il n’y a plus, au bout du compte, ni corps strictement anatomique ni langage comme abstraction symbolique ; où les images ne seraient plus des représentations figées de la réalité, des objets inanimés mais bien des formes-de-vie, des prolongements du corps dans le langage et du langage dans le corps, constituant en cela la poursuite de la vie sous la forme-sujet d’une autre manière que la viande dans le ciel des idées.

Notes