LES GENS CAMPANT | SUR UNE LANDE PEUT-ÊTRE|

par Guillaume MASSART

La voix de Sabha Kader Abousrour vient d’un hors champ à double-fond. Il n’y a que son timbre et sa langue pour nous en dire plus que ce qu’elle dit : c’est une voix féminine, un arabe rauque probablement peu littéraire. Lorsque le temps depuis le film a passé et que j’ai oublié son nom, je la désigne toujours, sans certitude : la vieille dame. La vieille dame parle du camp de réfugiés palestiniens d’Aïda, près de Bethléem. Sur le canevas gris clair qui fait fond, il n’y a d’abord que sa voix qui s’étale.

Si le blanc du support vierge n’existe pas dans les Videomappings de Till Roeskens (2009), c’est que la voix s’y doit reporter, en lettres blanches de fonte machinique, type Courier New. Blanc sur blanc, on n’y verrait rien : il faut casser l’un ou l’autre.

Roeskens sait, dès lors qu’il tourne, qu’il devra sous-titrer: en anglais, en français, en allemand — dans les langues des patrons, dirait Jean-Marie Straub. Aussi faudra-t-il faire avec les trahisons des langues. La langue sera par conséquent un signe à l’écran — c’est une donnée que l’Allemand de Dantzig sait par avance. Un des signes à l’écran : les Videomappings sont de toile tendue, de feutres noirs épais et de pixels vidéo basse définition, de tremblements du porté, de respirations de la mémoire orale, de tensions élastiques du tissu sous les assauts de la pointe qui trace et, donc, de sous-titres comme nez en visages.

Un drap, qu’on suppose tiré hors-cadre dans un châssis, fait écran au corps qui, à son envers, trace la carte qui topographie son récit. L’opérateur place son objectif devant le drap et accompagne à main levée ce rudimentaire surgissement magique, élargissant le cadre à mesure que le dessin se développe. La voix de la vieille dame provient du centre de l’image, mais son corps (de vieille dame ?) demeure néanmoins résolument hors du champ, puisque dissimulé par le tissu gris clair qu’elle cartographie — en conséquence de quoi la question de son âge apparent restera sans réponse. Lorsque toutefois la pointe pousse la fibre, lorsque l’avènement d’un relief tracé s’accompagne de celui d’un relief éphémère du tissu, l’œil distingue parfois (mais a-t-il rêvé ?) l’amorce discrète d’un jeu d’ombres anatomiques : j’en suis sûr, j’ai vu transparaître le doigt qui poussait le feutre ; avec ce doigt, j’ai toute la main ; avec la main tout le bras et il n’y a pas loin que je puisse compter les rides sur le visage de la vieille dame — bien qu’après tout, aucun contre-champ ne validera jamais mon hypothèse et je n’aurai pas la preuve que Till Roeskens assemble bel et bien la voix de Sabha Kader Abousrour et le dessin de Sabha Kader Abousrour, tout comme rien ne l’empêche de me mentir, de monter le dessin d’un autre ou la voix d’une autre, d’avoir même prétendu qu’il existait une Sabha Kader Abousrour : il n’y a que ma foi qui donne valeur à cette carte approximative, cette même foi qui donne crédit aux sous-titres, ne prend pas le temps de douter de la fiabilité de leur traduction, parce qu’il faut bien croire en quelque chose à quelque moment, ou bien il ne faudrait plus rien voir ; il n’y a qu’elle aussi pour admettre que les jump cuts ne dissimulent pas un remontage sauvage, une asynchronie habilement trichée du récit et de sa transcription dessinée.

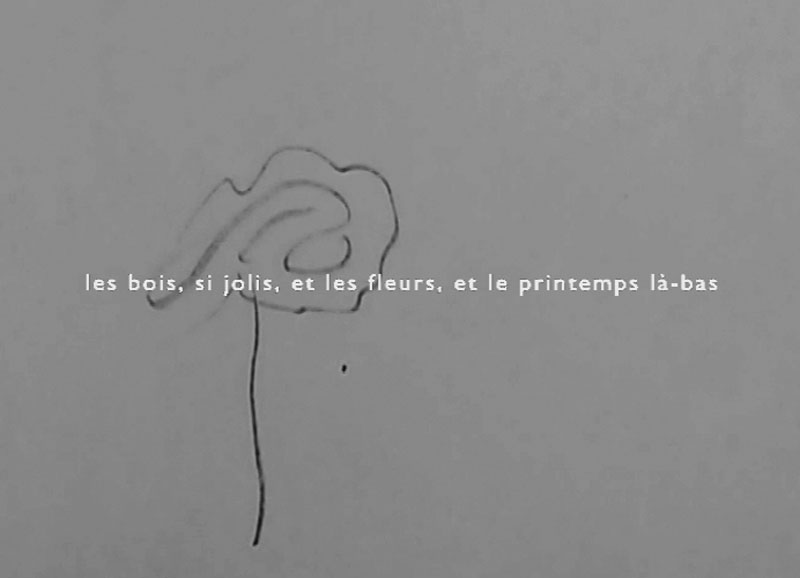

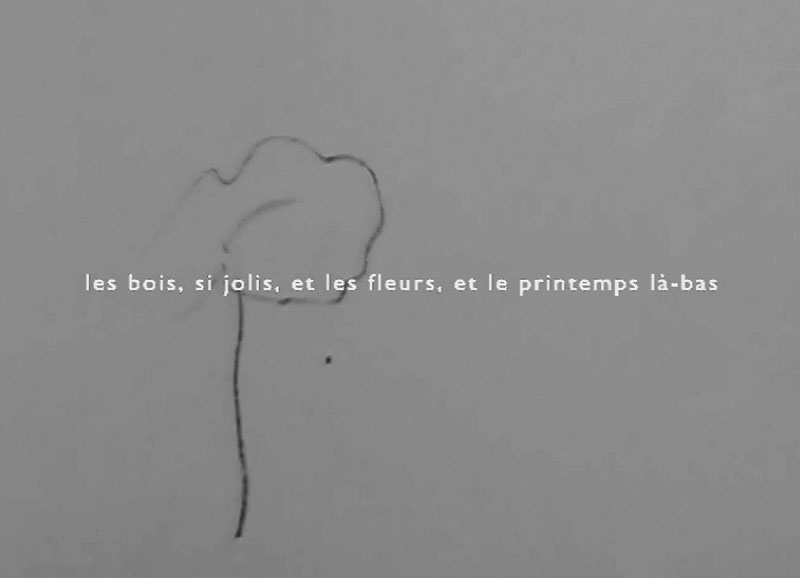

Puisque la voix provient du centre de l’image et qu’elle s’exprime dans une langue que l’Occidental ne comprend pas, Till Roeskens fait apparaître les sous-titres au centre de l’image pareillement (est-il alors toujours juste de les nommer sous-titres ?). D’abord tout est gris clair, puis Sabha Kader Abousrour commence, dans cette indécision originelle que j’ai décrite, tout à la fois off et in : « Il y avait de tout, à Beit Natif… » ; et la phrase s’imprime immédiatement, irruption blanche sur la réserve gris perle, qui disparaît une fois lue. Jump cut, un arbre sommaire (: ce sera Beit Natif) a poussé sur la toile dans le point de montage, sans encore dévoiler tout à fait le dispositif(1). Car ici, exceptionnellement, le dessin est apparu au beau milieu du champ en l’espace d’un photogramme, par le tressaut du cut, tout comme le sous-titre vient dans l’abrupt du montage, ou comme disparaissent en un point de colle truquée les démons chez Méliès. Le prodige d’un tracé autogène n’adviendra dans sa continuité que plus tard.

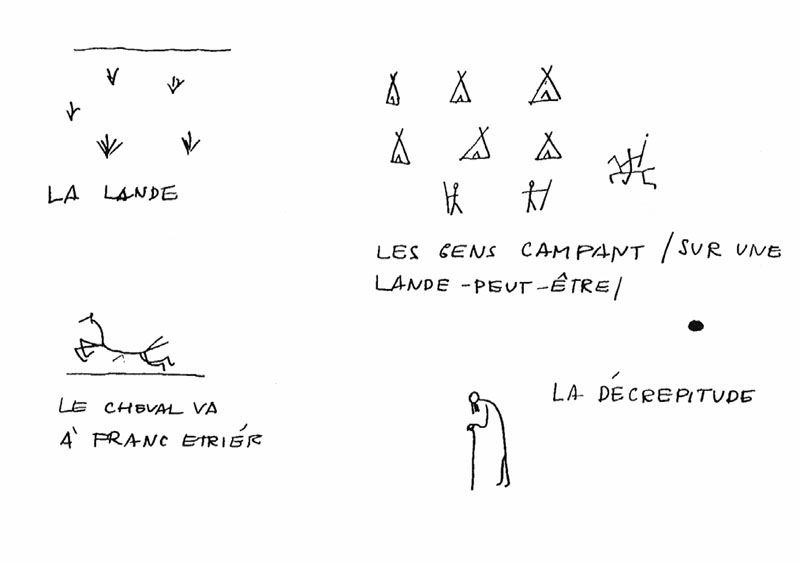

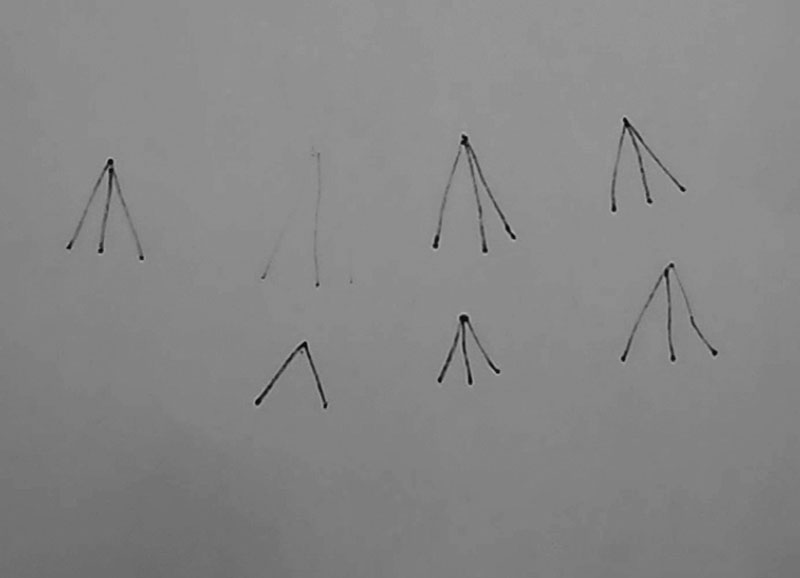

Voici donc un arbre, dans son universel d’arbre — un bête trait vertical qui est un tronc, coiffé d’un nuage-patate qui est son faîte — et la voix poursuit en arabe : « …les bois, si jolis, et les fleurs, et le printemps là-bas… », et la phrase se surimpose au dessin d’arbre, et le dessin d’arbre, le temps de la phrase, se complète en simultané, s’orne en son nuage-patate d’un élégant serpentin qui à lui seul semble être la métonymie de ce qui manque au dessin pour être la phrase (par cette enluminure, l’unique arbre devient des bois, mérite son aimable qualificatif, se couvre de fleurs et de printemps); et le tout, dans le cadre, fait un plan. Le signe suivant est un bec d’oiseau fermé, posé au sol pointe vers le ciel : il fait une tente. La vieille dame en posera d’autres et bientôt toutes ces tentes seront le camp d’Aïda. (Une tente unique ne peut pas faire un camp entier, à la différence de l’arbre qui comprend la forêt : il n’y a pas lieu de dénombrer les arbres libres de la forêt, mais on peut compter les toits contraints à l’intérieur du camp.)

La cartographie de Sabha Kader Abousrour n’est pas œuvre de géographe : l’imprécision et la lacune sont ses règles. C’est ainsi, par exemple, que le point de vue sur cet arbre et sur ces tentes n’est pas zénithal, à hauteur de Dieu, mais au contraire frontal, à hauteur d’yeux. Plus tard apparaîtront pourtant, en complément de ces premiers dessins, sur le même plan, les lignes des routes et les rectangles simples d’autres bâtiments, dans une représentation schématique zénithale plus usuelle. Le mariage des deux points de vue, du terrien et du céleste, formera cette carte unique, fidèle à la mémoire de la cartographe-conteuse, lisible uniquement le temps de son récit, sans échelle ni convention : à jamais, le film est sa légende.

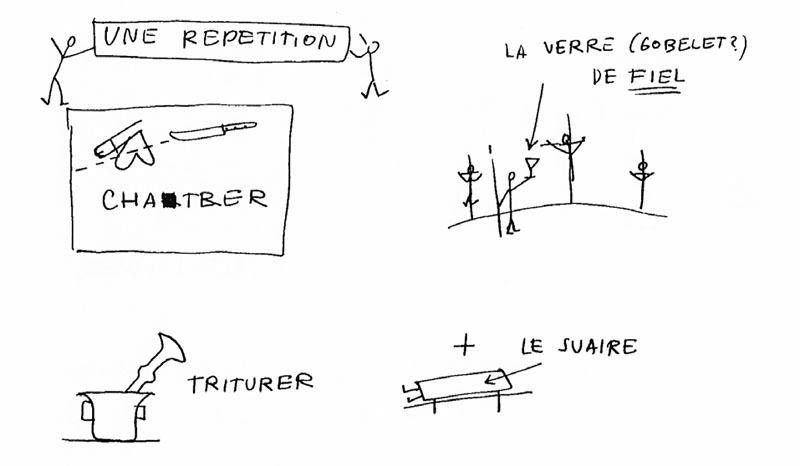

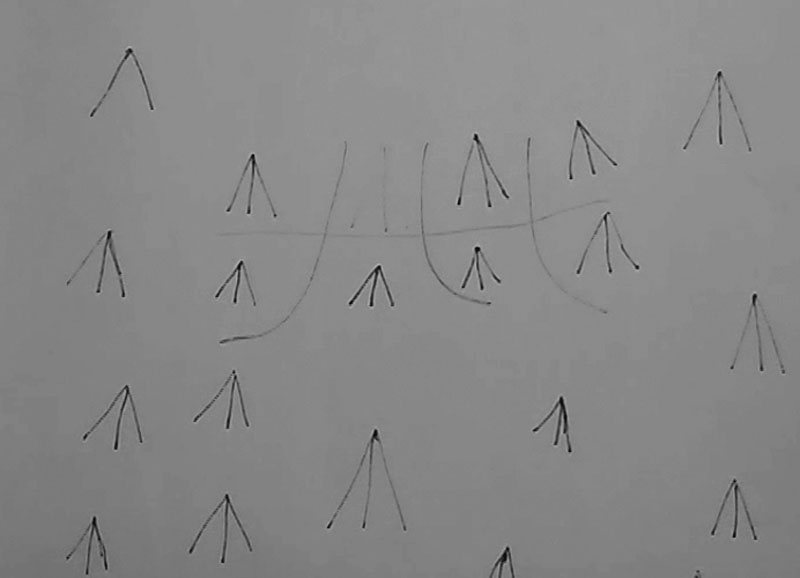

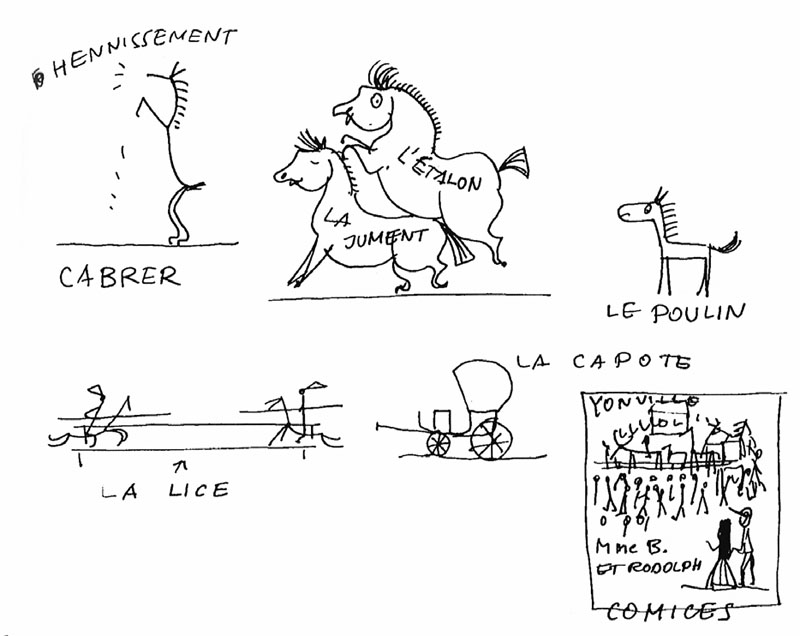

Mon cahier de français DESSIN, de Sławomir Mrożek, s’ouvre sur une topographie évolutive comparable (je triche un peu : c’est la page deux). Du premier dessin, en haut à gauche de la page, on remarque d’abord ce trait horizontal simple, qui fait ce que l’œil y voit : l’horizon, le ciel bas, un sentier ?... Puis, jetées sous lui, cinq touffes de traits — cinq bouquets d’herbes sauvages plantés pointes vers le bas, qui font ce que le sous-titre dit : « LA LANDE ». Le décor est posé, c’est l’incipit. Au dessin suivant, dans le sens de lecture, le paysage a évolué : il n’y a plus ce trait qui délimitait l’espace, plus d’horizon, mais six tipis-triangles régulièrement organisés au sol, comme ayant renversé les pointes des touffes vers le ciel, réorganisé les tiges en mâts, pour se métamorphoser en habitations. (Le désordre de la nature était rendu par un nombre impair : cinq touffes ne pouvaient s’organiser régulièrement au sol ; l’intervention humaine fait grimper à six tipis, qu’elle organise sur deux lignes : l’ordre pair passe.)

Si la broussaille, une fois renversée, peut d’une « case » l’autre devenir aussi grosse qu’une hutte, c’est que le dessin schématique se peut désolidariser à l’envi, sans perte de sens, de la notion d’échelle. D’ailleurs évoluent là, eux-mêmes déjà plus grands que leurs propres tentes, trois bons-hommes-bâtons munis de bâtons-sagaies, dont un à dada sur un cheval-bâton. La légende accompagne le changement de tableau : « LES GENS CAMPANT | SUR UNE LANDE PEUT-ÊTRE | » — où l’on voit que le texte lui-même s’est muni de bâtons. À la « case » suivante un cheval-bâton, sans cavalier mais avec une gaule d’enfer, galope sur la lande peut-être — soit un trait, vous savez : l’horizon, le chemin, ce que vous voulez — et le texte nous dit : « LE CHEVAL VA À FRANC ETRIÉR » (un accent est mal placé : c’est l’indice d’autre chose, dont on se préoccupera plus tard). Alors en dernière « case » le cavalier, seul, maintenant voûté, sans doute tombé du cheval, debout sur rien, ni horizon ni chemin, sur le blanc même de réserve, s’appuie désormais sur son bâton-devenu-canne : « LA DÉCRÉPITUDE ». Ne domptez pas la nature, elle est plus vigoureuse que vous, semble dire la morale de l’histoire.

J’arrête arbitrairement là l’ekphrasis et précise que je mets des guillemets à « case » car la case, ici, n’est pas cernée de son rectangle rituel : le lecteur de bande dessinée en envisage seul la limite comme si elle était naturelle, estimant au jugé quand assurément plusieurs éléments de graphisme forment un ensemble sémantique unique et quand, en revanche, la distance grammatologique entre eux annonce qu’on est raisonnablement passé d’un dessin l’autre, dans la vacance qui les espace. L’expérience qu’a le lecteur d’une certaine organisation de la page dessinée créé la syntaxe, aidée en cela par l’assignation spatiale des légendes écrites sous les dessins, qui localise et sépare les ensembles de signes que le mouvement de la lecture relie.

Il faut clarifier ceci, à ce stade où l’on craint de me voir écrire bientôt que qui meurt le vendredi, s’il fût mort le samedi eût vécu davantage, que cette description détaillée ne vise pas la seule tautologie : si cette gymnastique de l’habitude m’intéresse, c’est que Mon cahier de français DESSIN n’est une bande dessinée qu’accidentellement. Seuls les réflexes de lecture, justement, assemblent en séquences les images réunies en ce livre : c’est à leur bon plaisir qu’on doit l’autogénie (relative) des récits, coordonnés par le hasard des pages et la continuité qu’y projette le lecteur.

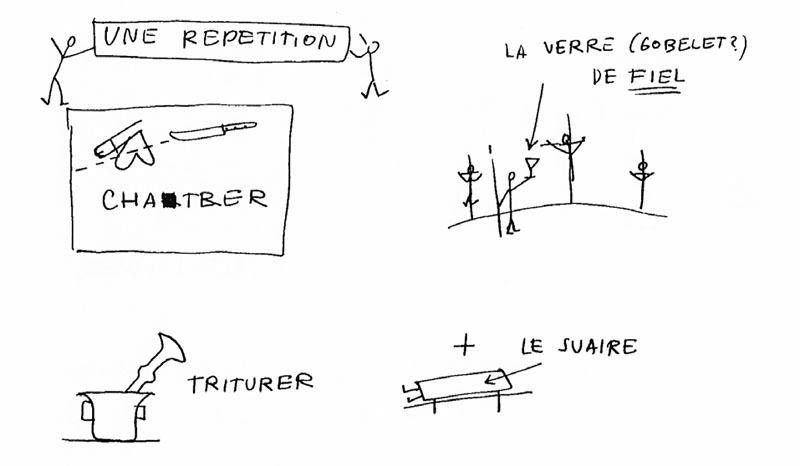

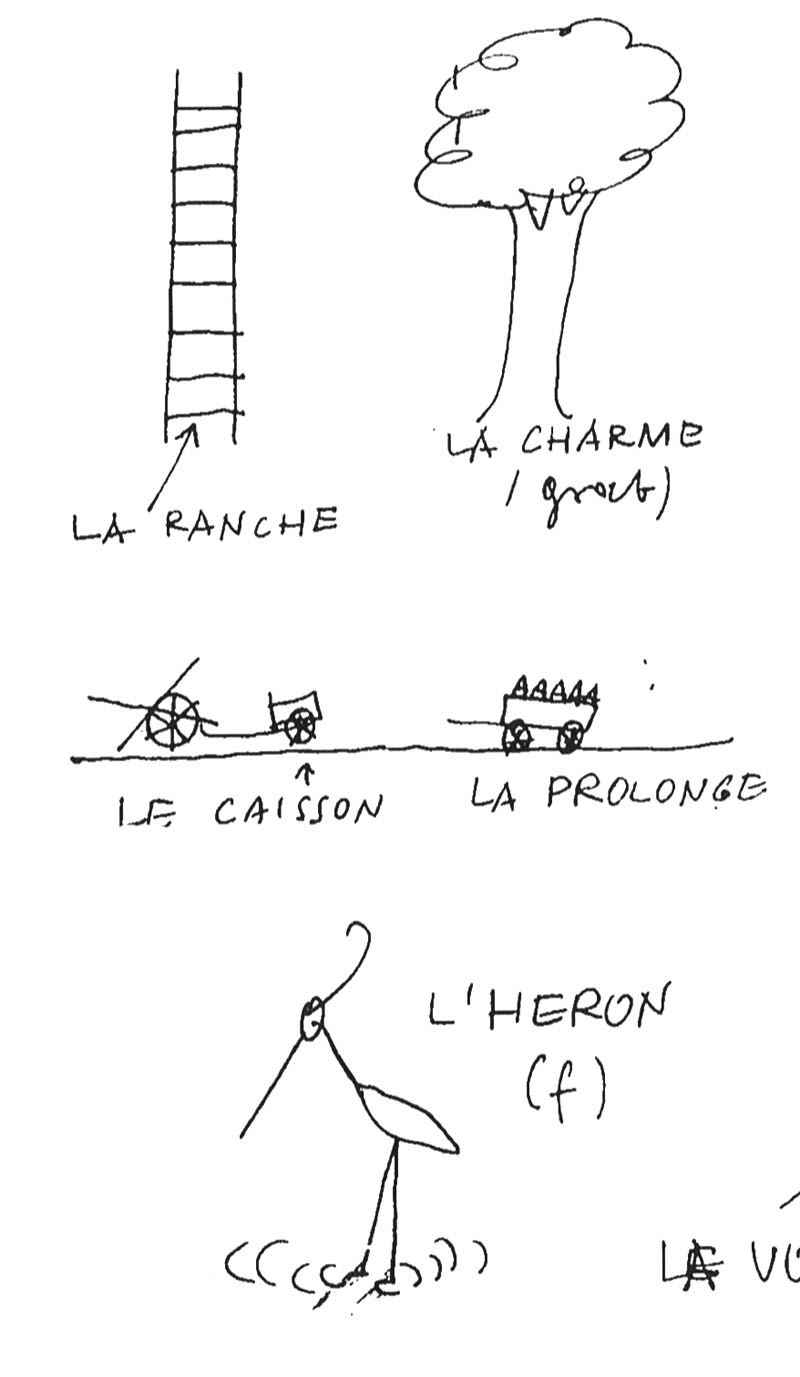

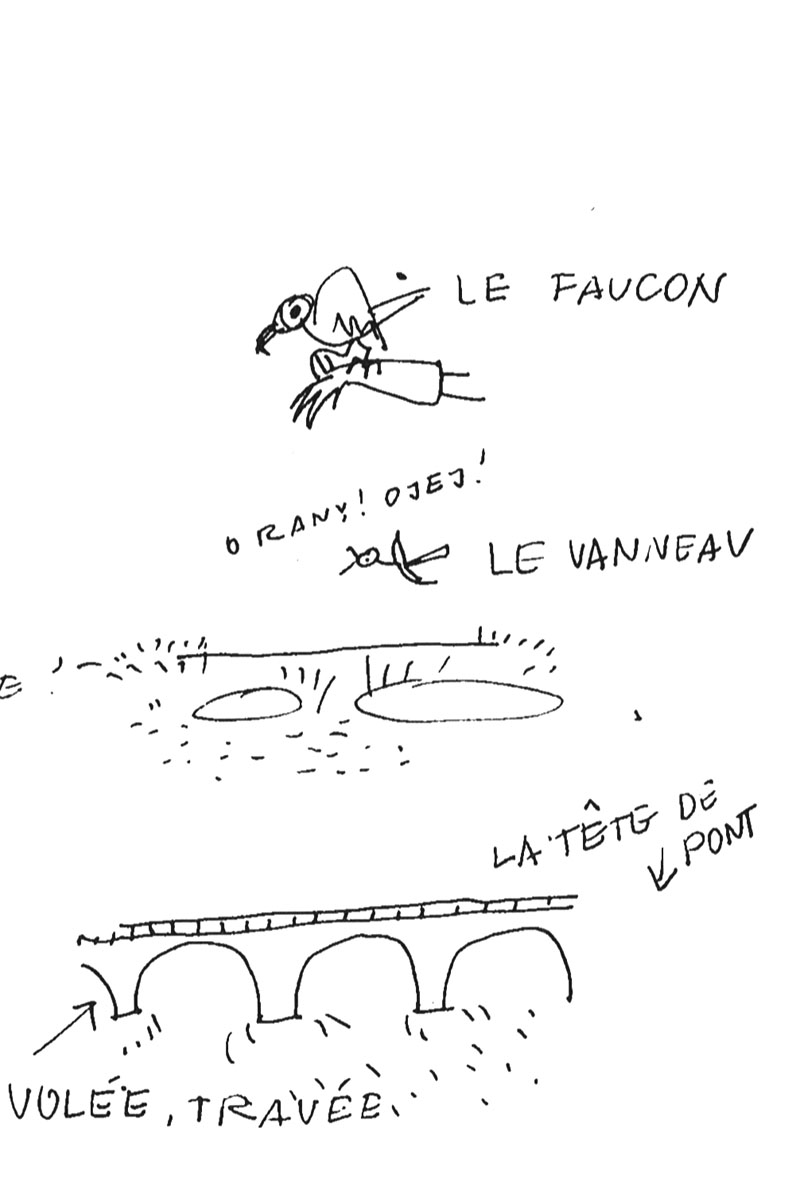

Mon cahier de français DESSIN, avant d’être une formidable anomalie d’édition, est en effet d’abord un lexique à usage personnel : « C’était en 1955 et j’avais vingt-cinq ans. Je me souviens très bien de cette année, qui venait peu après le jour mémorable de 1953 où Staline était mort. À cette époque toute la Pologne reprenait vie. Il semblait même qu’elle allait vivre de plus en plus intensément — jusqu’à ce que survienne la grande déception de l’automne 1959 et que, pour ma part, je passe à l’Ouest pour n’en jamais revenir. Mais pour l’heure nous sommes dans la seconde moitié de 1955, année pleine d’espoirs grandissants, au nom desquels je m’étais mis à apprendre le français. Au début, sans le moindre résultat. Mais, dès l’année suivante, j’ai pu me rendre pour la première fois à Paris. En ce temps-là, ma vie filait à toute allure. J’habitais alors Cracovie et j’allais prendre mes cours de français place Matejki. Je me souviens de madame Rzewuska, qui était très belle et avait les cheveux blancs. Elle était née avant la fin du dix-neuvième siècle dans une famille de l’aristocratie polonaise. Elle parlait le français aussi bien que le polonais, mais cela n’était d’aucune utilité pour nos leçons, car, au lieu de m’abreuver de grammaire et de syntaxe, elle me racontait mille anecdotes du temps jadis que j’écoutais avec le plus grand plaisir. C’était une personne très vivante et pleine de tempérament. Il me semble qu’après avoir passé sa vie dans le grand monde elle s’ennuyait à Cracovie. Tout comme moi, à une époque où je n’en bougeais pour ainsi dire jamais. Plus tard, c’est au 22, rue Krupnicza, que je me rendis chaque semaine pour remplir de dessins les sept mètres carrés du petit cahier que voici(2). »

À l’aune de cette révélation, il faut reprendre toute notre « LANDE PEUT-ÊTRE » : chaque élément ne serait ainsi qu’une entrée dans un petit dictionnaire illustré — le paysage, l’action de camper, l’étrier franc du cheval en rut (l’accent flottant était dû à l’approximation linguistique) et les ravages de la vieillesse. Tels seraient les enjeux distincts de ces quatre croquis, d’abord et avant tout explicatifs, liés par rien, sinon mon propre réflexe du codex.

Oui mais non : il ne s’agit pas que d’un glossaire ; il n’y a d’ailleurs pas d’index. C’est encore autre chose. Un lexique certes, mais envisagé comme une prise de notes sauvage : retombées aléatoires d’une tradition orale passée par le tamis d’une langue en train d’être sue. Les récits de madame Rzewuska ont plu sur Sławomir Mrożek, comme ceux de Sabha Kader Abousrour sur Till Roeskens, et le livre est réceptacle de quelques éclats de cette source désormais tarie, tout comme les Videomappings légendent, le temps de la projection, des cartes sans cela illisibles. L’un et l’autre sont montages — l’un peut-être plus conscient que l’autre. L’un et l’autre ont leurs lacunes, leurs manques à combler, fondent le récepteur d’un travail d’imagination qui est aussi un pouvoir.

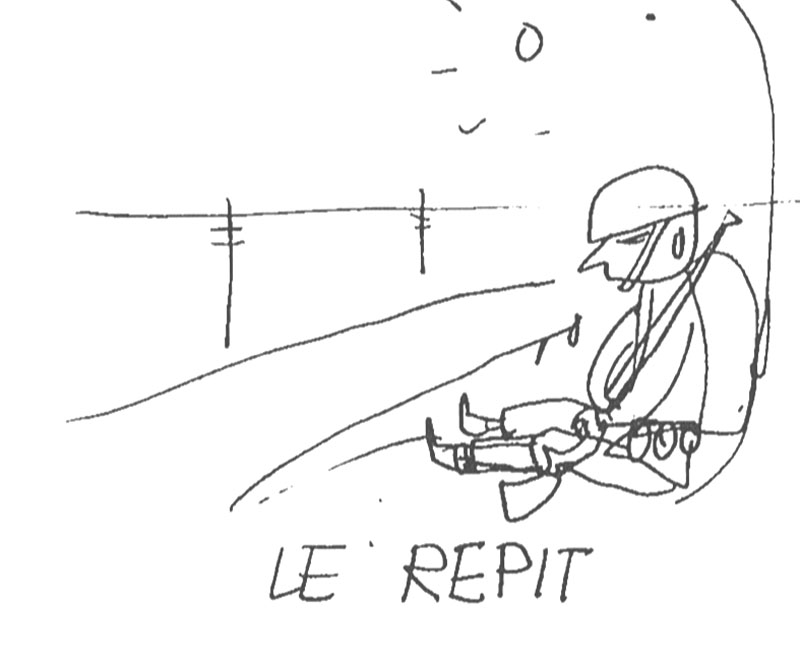

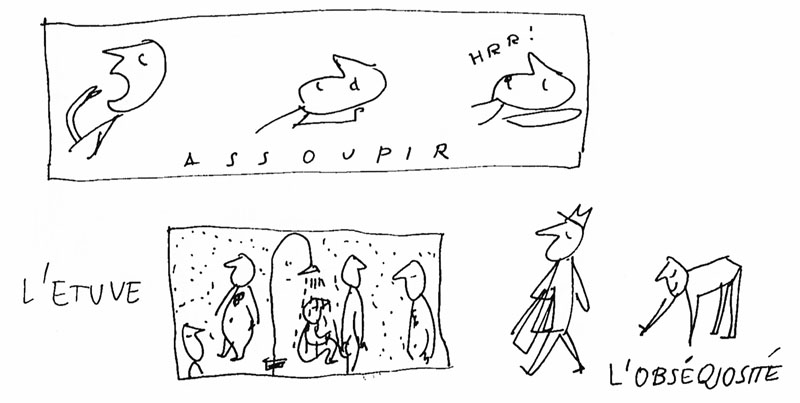

Chaque fois que j’ouvre Mon cahier de français DESSIN, je ne lis pas le même livre. Parfois je n’y trouve rien : les pages s’enchaînent et je ne vois que colonnes de dessins mal fichus, soulignés de mots débiles en un français boiteux (deux exemples, pris en feuilletant au pif : « L’ANTRRECHAT », « L’ENGREIS »). D’autres fois, les expressions idiomatiques faussées m’enchantent et je contemple longuement « LES YEUX À FLEUR DE TÊTE », sans savoir vraiment s’il s’agit là d’un « polonisme », ou d’une expression désuète qui, en d’autres temps, m’eût été familière(3). Enfin, les fois les plus inspirées, ce sont des pages entières qui s’enchaînent et me semblent constituer un récit, essentialisé en ses nœuds narratifs les plus saillants ; et je crois alors entendre madame Rzewuska me raconter comment un ahuri bien « ÉMÉCHÉ », devenu « DÉLINQUANT », finit, de mal en pis, par se retrouver soldat peinant au front et, dans un rare instant de « RÉPIT », par regretter sa tendre enfance passée sur l’« ESCARPOLETTE » — celle-ci, désormais esseulée, se balance pour toujours dans un vide perpétuel.

Un autre jour, relisant cette page, je n’y verrai peut-être plus rien ; ou, plus heureusement, un autre récit encore. Ce que j’y trouverai de toute façon n’appartiendra qu’à l’instant de sa lecture. Je ne suis pas Sławomir Mrożek : je ne connais ni le hors champ ni le double-fond de ce que racontait la vieille dame. Je n’ai que ceux que j’imagine pour moi.

Notes

Liens

Videomappings : Aïda, Palestine de Till Roeskens est disponible en streaming gratuit, sur le site de la revue Dérives : /Videocartographies-Aida-Palestine

Courrier des lecteurs

Suite à l’article Crocodiles et Kangourous, paru dans Pré Carré n°3, Benoît Preteseille m’écrit, au sujet de Mon Calendrier 1940 d’Elie Ollier : « Les fleurs qu’il dessine ne sont pas des violettes mais des pensées. C’est un jeu de mot graphique pour dire : “Une pensée pour untel ou unetelle”. J’en ai moi-même une sur un bras, je pourrai témoigner à ton procès ! »