DESSINER VII — LE FLEUVE, LE DIAGRAMME

par L.L. de Mars

La mimèsis hante la mimèsis

« Ne pas aimer la peinture, c’est mépriser la réalité même, c’est mépriser ce genre de mérite que nous rencontrons chez les poètes, car la peinture, comme la poésie, se complaît à nous représenter les traits et les actions des héros ; c’est aussi n’avoir point d’estime pour la science des proportions, par laquelle l’art se rattache à l’usage même de la raison. »

Philostrate, dans son avant‑propos aux Eikones

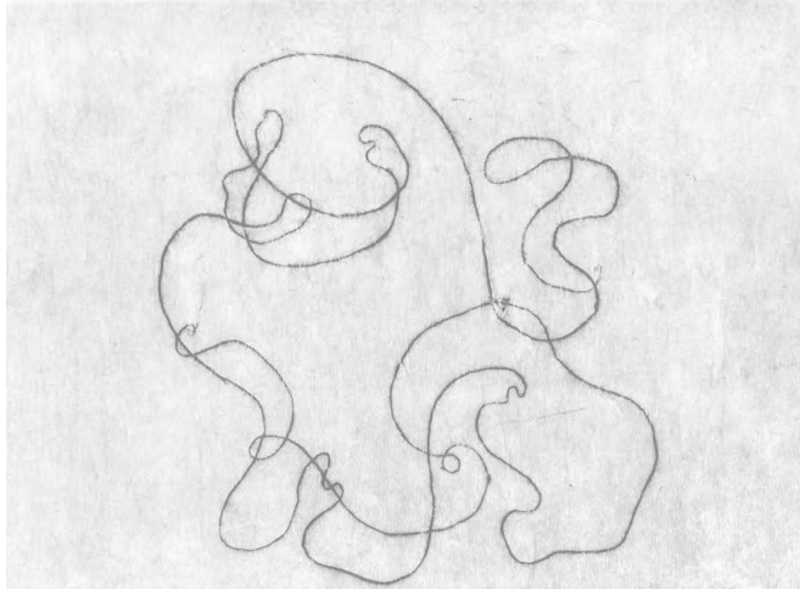

Avant d’ouvrir, avec Leibniz, la boîte de Pandore des ontologies rationnelles qui supposent une connivence métaphysique entre l’organisation du monde, l’homme et son langage, je vais tenter, maille à maille, de détricoter une évidence inévidente : c’est celle qui tient ensemble le poème — tel qu’il s’entend chez Philostrate — et la peinture. Le langage et l’image. En commençant par poser la question à côté de l’endroit où on la pose généralement, côté jardin plutôt que côté discours, ce qui sera un premier pas contre l’évidence.

Quelle sinueuse analogie formelle peut‑on établir entre un signe acoustique et une réalisation plastique ? Entre le signe graphique d’un signe acoustique et une série d’événements plastiques, graphiques, tels qu’ils sont pris dans une image ? Entre la matérialité d’un discours et la matérialité d’une image ? Entre la façon dont les éléments de l’un s’articulent de relations et celle dont les événements de l’autre se nouent d’opérations ? Aucune, suis‑je tenté de dire, et dans aucun de ces couples. La question, les questions, semblent, simplement, idiotement posées. Pourtant, c’est bien d’un point de vue formel que les différents avatars du paragone se sont posés en arbitres des comparaisons et de la hiérarchie des arts tout au long de leur histoire. C’est encore en son nom que certaines disciplines (la bande dessinée, par exemple) sont évaluées à l’aune d’autres, de leur histoire, de leur accomplissement significatif, formel, théorique.

C’est sans doute qu’on n’a pas vraiment regardé, en les mesurant l’un à l’autre, ces activités elles‑mêmes — langage, création d’image — ni leurs conditions propres d’apparition sociale, mais la relation avec leur cause sensible et le cadre intelligible que celle‑ci détermine.

Cette relation que l’un et l’autre entretiennent avec le monde des choses, on la suppose identique entres elles avec lui, superposable dans l’expérience du monde. On la suppose d’un seul type : la représentation. Il y a un silence corporel dans l’analyse de la représentation qui s’insinue bien au‑delà des termes qu’elle établit, dans les plis par lesquels celle‑ci enrobe les paradigmes du jugement et fait jusqu’à représenter une activité par une autre, une relation par une autre : elle prolonge leur identification bien au‑delà des expériences du monde, jusque dans les relations qui en sont faites, jusque dans les corporéités qui battent leur mesure.

On s’évertue alors, comme sur la base d’une disparité accidentelle des formes réalisées dans la représentation, à superposer des modes de relation au monde que, pourtant, tout sépare. Sont superposés termes, relations, vocations, pour produire un rassurant mode comptable d’organisation de la pensée, dans un rabattement des images sur les systèmes de signes. Ce manque de générosité surprenant de l’imagination théorique est, à mon avis, surtout un marqueur d’angoisse téléologique : il y a un horizon systémique rassurant, finissable, offert par les théories du signe, qu’aucune approche empirique de l’image ne permettrait d’encourager.

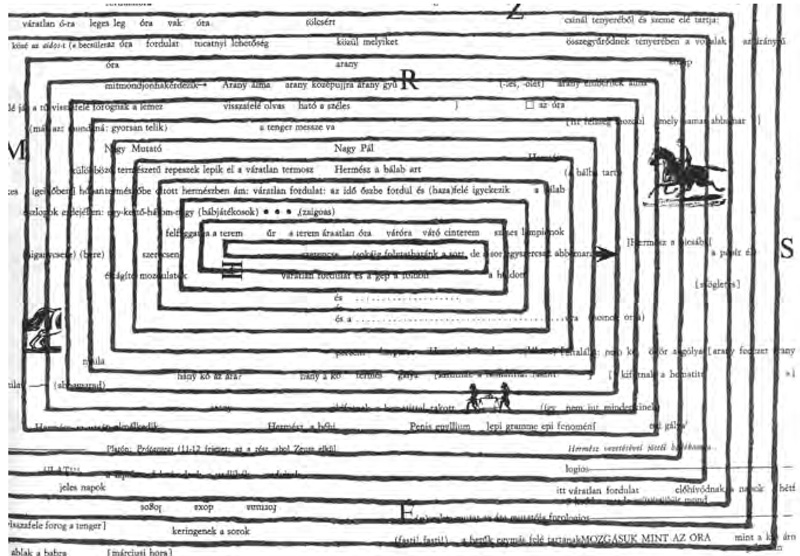

Revenons au dessin, et à la suite des vassalités qui, peu à peu, alors que nous quittons à peine celle de la métaphysique, de la technique et de la morale, nous conduit à la plus ferme d’entre elles, la plus tenace, elle‑même prise dans une longue histoire de déplacements, celle par laquelle le discours — puis, comme par un fatal resserrement légal, le signe — a saisi le dessin et l’a arrimé fermement au cadre théorique du langage. De l’ut pictura poesis aux machines logiques peirciennes.

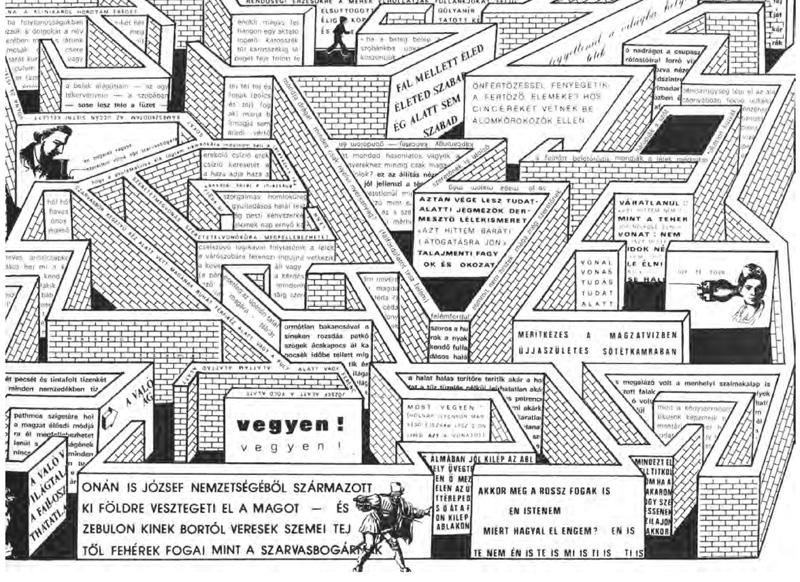

Pris en dehors de ses dispositions pulsionnelles et de son temps d’effectuation, le dessin — toute la production des images en vérité — peut alors être traité absurdement comme l’imposition d’une série plus ou moins déterminée, déliée, de signes. Pour rendre possible, imaginable, une telle désunion processuelle, il faut commencer par une dislocation de nature, une coupe matérielle, une élémentarisation. Elle repose sur un artifice que toute l’histoire des images vient ancrer en diaprant les objectifs théoriques qui le reconduisent : même s’il n’y a pas d’éléments dans une image, en confondant les éléments de langage par lesquels on la décrit avec les propriétés supposément séparables de celle‑ci, on peut s’obstiner, comme s’y obstinent sémiologies et iconographies, à l’équarrir et, en quelque sorte, à la museler dans son monde pour la faire parler dans un autre.

La longue série des subordinations du dessin au régime du discours et à son ordre s’ouvre, semble‑t‑il, par l’invention d’un socle historique largement moralisé, mythographié. Les conditions exemplaires de sa naissance sont rarement établies sur une attention à ses propriétés, qu’elles soient métaphysiques ou simplement esthétiques : un des premiers plans de sa subordination est moral. L’image, et tout particulièrement le dessin, est prise dans une histoire plus générale des enjeux anthropologiques, philosophiques, sociaux, et en dépend à plusieurs titres.

Nous avons déjà vu ensemble, de Pline à Vasari ou Junius, par quoi la dignité de l’image devait au discours de se constituer à travers les vies édifiantes qui fonderont pour longtemps les histoires de l’art successives. Ces édifications lient la création à un caractère historique et national qui étend certes la puissance des images, mais toujours en tant que vectrices de tout à fait autre chose qu’elles‑mêmes. Parallèlement à l’édification de systèmes politiques, de figures du pouvoir, de symboles qui la touchent de leur propre puissance séculière dès lors que l’image se met à leur service commandé, celle‑ci conquiert alors une honorabilité dans sa propre épopée.

Pline ou Cicéron ont pu invectiver un asianisme largement imaginé des coloris et des figures étrangères pour défendre l’atticisme sur lequel construire un mythe national et les images dignes de l’exalter, rendues dignes par lui. La Renaissance italienne elle‑même peut être comprise dans ce cours d’un patriotisme orgueilleux qui produisit l’urgence des Origine civitatis florentie et de eiusdem famosis civibus de Filippo Villani autant que les indestructibles Vite de Vasari.

Cette insistance à fonder une histoire de l’art sur des vies exemplaires vise à créer des topoi à travers lesquels se redessinent indéfiniment les mêmes figures et les mêmes gestes. Elles emprunteront les traits de Zeuxis et d’Apelle chez Pline et tous ceux qui, longtemps, se réclament de sa vision historique, et elles se répéteront dans les figures de Cimabue et Giotto chez Ghiberti, Vasari, etc. Chaque reprise de ces anecdotes, relayées, tordues, augmentées, recontextualisées, va les entériner plus profondément encore et établir une critériologie de l’excellence des images. Elles pourront, sans se nier par leur étrange ressemblance — ce à quoi pourtant la logique devrait incliner en mettant à jour leur nature mythographique — se renforcer les unes les autres par une démonstration ad absurdum.

Ce qui pourrait n’être qu’un cadre hagiographique distrayant ayant pour but de convaincre de la puissance des images va déterminer dans le discours de façon bien difficile à défaire, et pour très longtemps, les principes de leurs vertus, c’est‑à dire les modalités de leur jugement.

Neuvième creuset mythique

Ut pictura poesis

Horace, Art poétique

La ritournelle qui va soutenir le long parallèle historique entre image et discours — voué à glisser lentement entre dessin et signe —, est le Ut pictura poesis de Horace. Littéralement : « comme la peinture, la poésie ». La poésie est semblable à la peinture.

Son ambiguïté donne au poème le pouvoir hypotypique de faire apparaître, mais dans un escamotage de la visualité expérimentale de l’image — phénomène, durée et sensation —, de son lieu et cadre de formation, de sa présence matérielle, au profit, déjà, d’une translation de nature indiscutée. Elle fait évidemment la part belle à la notion d’image mentale, qu’on la produise ou qu’on la réveille selon les différents cadres théoriques, dont l’existence propre ne sera pratiquement pas discutée jusqu’au XXe siècle. Alors qu’elle est un commentaire de la poésie, elle va s’imposer comme paradigme de la peinture en se retournant contre elle, à la Renaissance, où on l’entendra plutôt ainsi : comme la poésie, la peinture.

Ce renversement prenait déjà (quelques décennies après Horace) chez Plutarque dans ses Moralia (1) cette forme plus problématique, qu’il impute à Simonide de Céos :

« Cependant l’art du peintre ne sera pas comparé aux talents du général ; on ne donnera pas la préférence au tableau sur le trophée de cette victoire ; et l’image ne sera pas au‑dessus de la réalité. Simonide a dit que la peinture était une poésie muette, et la poésie une peinture parlante. Les historiens racontent les événements passés, et les peintres les mettent sous nos yeux. Les uns emploient pour cela des couleurs et des figures ; les autres, des mots et des discours. La différence n’est que dans la matière qu’ils emploient et dans la manière d’imiter ; leur but est le même, et le meilleur historien est celui dont le récit est plus conforme à l’esprit, au caractère et à la nature des personnes et des choses, et qui ressemble le plus au peintre. Thucydide, parmi les historiens, brille dans cette partie. Son lecteur devient spectateur ; il éprouve les mêmes sentiments que ceux qui en ont été les témoins »

Ce qui donne à la poésie une vie supplémentaire semble affaiblir celle de la peinture. Cette apparente égalité des termes déséquilibre en fait l’équation : quand le premier — la poésie est une peinture parlante — grandit la poésie des vertus de l’image comme un socle ontologique duquel jaillirait, de surcroît, la parole, le second invalide la peinture, poésie pauvre, peinant à se dire. Au poème est offerte la promotion de faire apparaître les images, à la peinture une inclination à se taire.

La riche peinture littéraire encouragée par la théorie de l’Ut pictura poesis s’est prolongée bien après l’époque classique qui débute avec la Renaissance italienne. Commence alors une longue période où la formule consacrera le couple peinture et poésie, nouées par elle en relation de force. Léonard de Vinci tente de rétablir à sa manière l’équilibre de ces forces en ces termes : « La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture aveugle ; l’une et l’autre permettent d’exposer maintes attitudes morales, comme fit Apelle dans sa Calomnie. » Non seulement c’est par un singulier hoquet logique qu’il déplace dans le régime du regard de la poésie son éventuelle faiblesse — qu’elle soit aveugle ne la rend pourtant pas invisible aux regards —, mais il rapproche, par l’exemple qu’il en donne, cette relation à la subordination historique de l’image aux descriptions — les ekphraseis — qui leur survivent et les réduisent à jamais.

« Poésie muette, la peinture est tributaire d’un langage qui lui rend son sens intelligible en lui prêtant une parole qui lui fait défaut. C’est donc au discours sur la peinture de dire le discours de la peinture, en rendant manifeste l’existence d’un discours dans la peinture, c’est‑à dire en restituant la totalité des récits, des mythes et des théories qui tissent ses représentations et nourrissent son silence. Et cette nécessité oblige à laisser la parole au dessin, seul susceptible de donner, par le truchement de l’invention, une représentation plastique des énoncés narratifs. »

L’institution qui consolide sans doute le plus puissamment cette emprise du discours sur la peinture — commentée ici par Jacqueline Lichtenstein — et la mise en signe de la pensée du dessin, est probablement l’Académie royale telle que la réorganise Colbert, sous la direction de Le Brun (2) : sa raison d’être est, tout particulièrement, de faire parler les peintres. D’eux, on attend une somme à construire, un corpus à constituer à la hauteur spirituelle à laquelle se pense le pouvoir qui les a élevés jusqu’à ce projet national. C’est le prix à payer pour obtenir définitivement leur autonomie artistique, leur séparation achevée du régime des communautés artisanales. De leur aptitude à discourir dépendra leur légitimité en tant que peintre à la cour. Implicitement, en tant que peintres tout court. C’est que l’académie veut la reconnaissance libérale de la peinture et celle‑ci, comme toujours, passe par le discours ; parole, commentaire, propositions théoriques, écriture. Pour montrer qu’en quelque sorte la peinture est un art du langage.

Quand Alberti, quelques siècles plus tôt, avait lancé la première salve d’une réévaluation libérale désirée pour la peinture, au moins ouvrait‑il son Della pittura en signifiant fermement que c’est en peintre qu’il écrivait. L’Académie royale de peinture et de sculpture semble attendre, a contrario, que ses peintres parlent assez fort pour faire entendre que c’est en écrivains qu’ils peignent. Et attendant des académiciens qu’ils parlent, qu’ils écrivent — ce à quoi ils rechignèrent longtemps avant qu’on ait vu poindre leurs premières conférences —, voilà qu’on faisait du discours, étrangement, la formation la plus susceptible d’ouvrir à la peinture.

Pourtant, il n’y a aucune espèce d’évidence à arracher les formulations théoriques du champ pictural lui‑même ; l’intuition que la peinture, que l’image, soit apte à porter en elle‑même son dispositif heuristique, par exemple, se rencontre dès le premier siècle chez Quintilien (et donc très probablement avant), dans son Institution Oratoire : « Que l’étudiant veuille seulement croire qu’il existe une route sûre, tout au long de laquelle la nature doit, d’elle‑même, sans recourir à un enseignement, fournir beaucoup, si bien que les préceptes enseignés semblent n’avoir pas tant été inventés par des professeurs qu’observés alors qu’ils étaient mis en œuvre ».

Comprenons qu’il ne s’agit pas pour lui de désassembler les œuvres pour y retrouver l’archéologie fragmentée d’une origine théorique disséminée, mais bien de regarder : c’est par le regard — comme institution spéculative délibérée — qu’on donnera par exemple au dessin d’apparaître à sa propre cause. Et de l’éclairer comme mise en théorie du monde. Pensé ainsi, le regard, contre toute attente intuitive, précède la vue. Il la rend possible au lieu de dépendre de son cadre perceptif. Ne pas voir la couleur dans le dessin, la matière du dessin, comme ne pas voir le vecteur dans la peinture, n’est pas un problème déterminé par des limites sensorielles ou une qualité métaphysique de l’un ou de l’autre, mais un choix — aveugle ou non —, un écart théorique décisif.

Vasari (et à la suite de son Académie du dessin, toutes celles qui vont suivre), suppose à la théorie une extériorité et une antériorité qui trace les lignes de front de l’activité artistique, les marges stratégiques à ne pas dépasser. Avec lui, déjà, le dessin avance comme frontière des discours, missionné pour ne pas les trahir. Sur ce point comme sur tant d’autres, l’Académie royale lui emboîtera le pas. Pourtant, le tout ensemble de Roger de Piles portait en lui des conciliations théoriques plus riches encore que celle de la couleur et du dessin, par lesquelles quelques siècles de mise en signes des images, du dessin surtout, nous auraient avantageusement été épargnés.

C’est ici que se superpose à la coupure métaphysique platonicienne de la couleur‑tache et de la forme‑contour le présupposé d’un dessin‑signe comme soutènement théorique de toute production d’image. La position de l’Académie sur la couleur détermine puissamment sa rhétoricisation de l’image.

On a vu que par le placement de la couleur dans un champ d’expertise auquel elle ne ressortissait pas (celui de la vérité), Platon invitait à sa profonde subsidiarité en la privant de toutes ses forces dans son propre champ, celui du plaisir esthétique. Mais il permettait surtout d’en dégager des lignes de définitions impropres, excluant toute expérience ne satisfaisant pas les critères du discours ; ceci simplifie à outrance la définition d’un cadre problématique pour l’image, assujettit les outils d’analyse nécessaire pour en rendre compte et, au passage, fait de l’expérience picturale elle‑ même un mal nécessaire de la technique et non une condition minimale de la création artistique. La modalité de l’approche théorique de l’image, sur cette base d’entendement, sera pour longtemps et irrespirablement la signification.

La couleur comme potentiel tout de l’image est escamotée doublement : comme parasite du dessin qu’elle habille expressivement, et comme parasite du signe, auquel le dessin soumet son régime d’interprétation. Cette logique singulière fait de l’image, une fois débroussaillée de son enveloppe interprétative, un défaut de l’image, et du dessin un mode d’approche imparfait pour une signification qu’il n’atteint jamais.

Dixième creuset mythique

plus un art est mimétique, plus il est descriptible

Charles Le Brun

Que voit donc Champaigne quand il débite comme un quartier de bœuf La Vierge, l’Enfant-Jésus et saint Jean-Baptiste du Titien, au cours de sa conférence du 12 juin 1671 à l’Académie, conférence dans laquelle il exprime toute sa méfiance à l’égard de la couleur ? Je veux dire : que pense‑t‑il de sa propre peinture, elle qui fait convoler dans une étreinte complexe tout ce qui fait l’étendue de la peinture entre le baroque flamand et les compositions historiques des poussiniens, lui à qui Félibien reproche d’être trop près de la nature quand d’autres le trouvent trop près des passions flamandes ? Que voit‑il, depuis son propre cours d’existence, se faire par sa propre main ? Que voit‑il en Titien qu’il ne voit pas chez lui ? C’est qu’il ne regarde pas Titien droit dans la peinture, mais droit dans le discours.

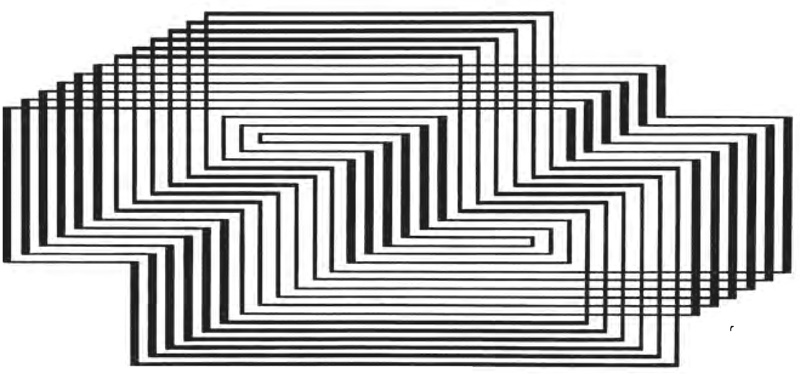

Plus un art est mimétique, plus il est descriptible. Et plus il est descriptible, moins il a besoin de représenter. Mieux il peut s’effacer. Apparition des paradoxes. Titien s’avance d’un pas trop appuyé dans la chair et pourtant ce n’est pas le moins rhétorique des peintres, dit‑on. Du moins, ce n’est pas le moins hanté par la parole. Mais il s’échappe, au moins dans la forme de question à laquelle Champaigne le soumet, de la composition logique linéaire (celle des grands parcours institués par Le Brun). Composition qui, nulle part, n’existe. Il le sait, il est peintre. Ce qui ne suffit pas à Champaigne, pourtant. Titien s’abandonne à la conjonction des masses comme opérateurs conceptuels. Il prive l’analyse de son scalpel. Le paradoxe par lequel se lient idéalité et naturalité comme les deux faces d’une même manifestation plastique est rendu sensible dans ces va‑et‑vient par lesquels Champaigne tient Titien dans ses pinces analytiques : c’est au nom d’un attachement à la représentation de la nature, en tant qu’imitateur de formes — appelons ça mimèsis platonicienne — qu’il le loue, mais c’est au nom d’un attachement vital, individué, à la nature comme composition — appelons ça mimèsis aristotélicienne — qu’il le condamne. La nature — puisque le cadre d’advention qu’elle produit doit se domestiquer par l’idéalité rigoureuse et le striage des regards — ne peut être placée qu’au devant du peintre, tendue devant lui, l’excluant pour ne pas déborder son intériorité. Le Brun, en exaltant la précellence de cet esprit qui lie dessin et discours, inscrit le dessin dans une temporalité ayant la verbalité pour fin. Il le voue, d’une manière ou d’une autre, à l’ekphrasis étendue à toute la surface peinte du monde, comme fin ultime.

À vouloir modeler le recours à la dignité artistique sur un renversement social des rôles qui briserait la chaîne liant la peinture aux arts mécaniques pour donner au peintre la hauteur du poète, l’Académie engage un mouvement paradoxal que rien ne freinera : c’est celui d’une légitimité picturale qui ne semble pouvoir être conquise qu’au prix de se fondre dans un idéal littéraire. Aujourd’hui, la dévotion sociale des bandes dessinées pour la littérature comme modèle historique structurel, institutionnel, et pour la peinture comme modèle psychologique, technique et même héroïque (celui des grandes lignées artistiques supposées ponctuer et structurer l’histoire de l’art), est surprenante et délétère. Ce double moteur du jugement invite à disparaître pour se donner d’apparaître transformé et suppose une hauteur de vue, établie ailleurs par l’histoire, qu’il faut atteindre à son tour pour toucher à sa propre maturité. Mais c’est en fuyant les hautes destinées, en rompant avec les hiérarchies à la fois techniques et culturelles, que la peinture a gagné chaque bataille contre la sanctuarisation. C’est en rompant avec la légalité métaphysique et historique de ses références que les bandes dessinées peuvent ouvrir un champ propre de leur pensée — où elles s’offrent de penser ce qu’aucun dispositif ne peut penser à leur place —, celui d’un cadre théorique qui ne doit à aucune autre discipline les questions liées à son actualité.

Ekphrasis et stoa, une promesse oubliée

De moi-même, j’avais formé le dessein de faire l’éloge de ces peintures ; mais le fils de mon hôte, un enfant d’une dizaine d’années, déjà curieux et avide d’apprendre, épia le moment où je visitai la galerie et me pria de lui expliquer les tableaux. Ne voulant pas lui paraître trop maladroit, je lui dis : « volontiers, je commencerai mon explication quand tes jeunes amis seront arrivés. »

Philostrate avant‑propos des Eikones

Si l’histoire de l’ekphrasis — en tant que description d’œuvres d’art — se lie assez vite à celle de la stoa — prototype de la galerie de peintures invitant à la promenade savante —, ce serait sans doute une erreur de faire de cette relation entre image et discours la matrice d’une sujétion du premier ordre au second. Rien, en effet, rien n’y implique structurellement une unilatéralité de l’éclairage de l’un par l’autre ni de la création qui en découlera. La stoa est une de ces situations par lesquelles s’originent les passages entre image et discours : une image devant laquelle et avec laquelle, pour ses valeurs démonstratives et exemplaires, s’effectue le discours philosophique. Les voici liées par le fait rhétorique, certes, mais aussi par l’invention d’une combinaison étroite des modes d’apparition, d’invention, de création de l’un et l’autre.

Le point culminant de cette composition pouvait être l’ekphrasis par laquelle les deux productions s’inventent l’une à l’autre sans se résoudre à leur propre puissance, à leur propre agencement. La description est un double mouvement de conduction formelle, par lequel deux formes se coréalisent. L’ekphrasis ne rend pas compte de l’image : elle s’insinue dans les possibles qu’elle ouvre pour ouvrir les siens au discours. Le tableau est un jardin péripatéticien pour un regard qui parle et la stoa est une actualité composée au service de cette création. Image, discours, ouvrent un lieu conjonctif à trouver dans la stoa, par la déambulation, le regard, la présence. Ce qu’inlassablement l’histoire des idées mais aussi celle des images voudra délier pour séparer l’expérience sensible de toute propriété intelligible qui lui soit coextensive, cofondatrice, comme deux catégories de l’entendement et de l’organisation des formes. On pourrait très fructueusement en faire le modèle théorique susceptible de problématiser les bandes dessinées. On peut l’opposer aux principes d’une sémiotisation qui considèrent l’ensemble dans un achèvement autorisant la sujétion d’un champ à l’autre ; en lui tout ce qui fait l’unité profonde de ces expériences s’est arrêté, figé dans le souvenir d’un lieu et de sa topographie étrangère. C’est une taxinomie ayant prétention à rendre compte de la vie fossilisée.

Dans la stoa, voyons plutôt un vis ‑à‑vis constructif sans primauté par lequel discours et images s’inventent sans opposition mais par frottement : alors que l’existence de la stoa aurait pu nous conduire à une double fécondité des discours et images en guise de machine théorique, nous n’en avons tiré que des frontispices pour nos livres et une articulation de ceux ‑ci aux textes qu’ils illustrent sans ambition propre, ce qui est oublier un peu vite ce que sur la page, les choses dessinées font. Plus qu’elles ne sont. C’est bien dans la stimulation de l’un par l’autre, les agencements spéculatifs qui s’y joignent, que se fondent à la fois une complicité théorique et un pouvoir expressif des idées. De cet enseignement qui n’a pas eu lieu, la bande dessinée détient la puissance dont de nombreuses inhibitions théoriques freinent le passage en acte.

Sur les ekphraseis de Philostrate, nos théoriciens de la Renaissance puis nos historiens d’art ont arrêté leur regard sur les termes au lieu de le poser sur la relation. Ainsi, au lieu d’écrire la philosophie au Louvre, on y vérifie l’histoire.

Chaque image semble vouloir, dans une ekphrasis étrangement autonomisée, se résumer à un constat : ici étaient les choses. Ici l’arbre, ici le bûcheron, ici le ciel au‑dessus d’eux. Les relations n’y sont elles ‑mêmes que terminées, car sont terminés les prototypes. Reste le gardien imaginaire de la théorie, qui écrit l’ekphrasis et garantit la signification.

Parler de peindre ou parler de discourir, c’est tout un dirait‑on, non pas parce qu’il y aurait une introuvable assonance entre les mimèsis qui lient ces activités à l’expérience du monde, mais parce que nous les lions, elles, dans une évidence trompeuse des usages historiques. Mais il n’y a pas de métaphore dans la matérialité d’un tableau, dans celle d’une image, il y a des emportements plastiques, des glissements formels, des déguisements crus et palpables des matérialités. C’est depuis une intériorité théorique que nous les assimilons parce qu’il nous serait impossible d’établir le procès formel d’une telle similitude entre les fonctions. Nous agissons ainsi follement comme si l’une n’était que le double de l’autre afin que les théories elles‑mêmes soient interchangeables. Ou plus exactement : cette superposition théorique nous invite à les interroger comme des doubles empiriques.

À Jacqueline Lichtenstein, morte le 2 avril 2019

NOTES :