Bibliothèque des garçons

sur les poèmes de Rui Pires Cabral

par Pedro Moura

Dans une lettre à Georges Charpentier (16 février 1879), Gustave Flaubert rappelle son mépris pour la notion, pour lui médiocre, d’illustration : « Je désirais mettre à la suite de Saint Julien le vitrail de la cathédrale de Rouen. Il s’agissait de colorier la planche qui se trouve dans le livre de Langlois. Rien de plus. — Et cette illustration me plaisait précisément parce que ce n’était pas une illustration. Mais un document historique. — En comparant l’image au texte on se serait dit : “ Je n’y comprends rien. Comment a-t-il tiré ceci de cela ? ” »

L’écrivain portugais Rui Pires Cabral a déjà tiré ceci de cela, ou aidé d’autres à le faire. Dans un précédent petit livre de poésie, Oráculos de Cabeceira (Oracles de chevet), il réalisa quelque chose de similaire aux oracles virgiliens de l’Antiquité, transformant le rapide feuilletage d’un grand nombre de livres en de nouveaux poèmes, très probablement enrobés d’ajouts imaginaires (un mot auquel nous reviendrons). Dans un autre projet plus récent coordonné avec Daniela Gomes, Nós, os desconhecidos (Nous, les inconnus), il invita deux douzaines d’écrivains à rédiger de nouvelles légendes pour accompagner des photographies trouvées, de sources « anonymes » (il serait plus précis de dire qu’elles avaient perdu leurs noms propres). Bien que d’une manière très différente, ce nouveau livre, Biblioteca de Rapazes (Bibliothèque des garçons, Pianola, 2012) donne lieu, en citant le poème de Diogo Vaz de l’anthologie susmentionnée, à « une fiction apaisante et délicate », cristallisée autour du fragile matériau des Nachlass (ndt : archives personnelles).

Les traits baudelairiens de la poésie de Rui Pires Cabral ont été suffisamment décrits par d’autres poètes, critiques et essayistes portugais. Dans le cas particulier de Biblioteca de Rapazes, cet adjectif doit aussi inclure tous ces éléments que Baudelaire a consacrés à ce qu’il considérait comme faisant partie de la « modernité » : aux traits d’esprit, éphémères et minuscules fragments, objets fugaces, beautés qui ne se dissimulent pas mais, tout au contraire, font étalage de leurs qualités passagères. Un autre poète de la même génération, et une force significative dans le paysage de la poésie portugaise contemporaine, Manuel de Freitas, en atteste (dans la préface de l’anthologie révolutionnaire qu’il a lui‑même éditée, Poetas sem qualidades — Poètes sans qualités) quand il décrit la « prédominance du temporel sur l’éternel », qui semble présider au livre de Cabral.

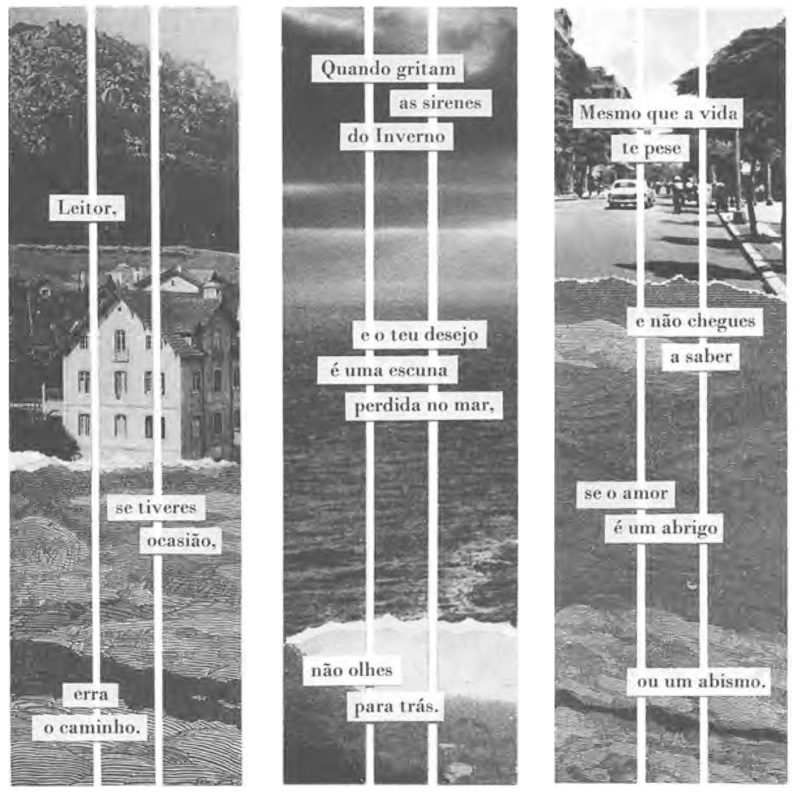

Lecteur,

si tu le

peux

trompe-toi

de chemin

Quand les sirènes

de l’hiver

hurlent

et que ton désir

est une goélette

perdue en mer

ne regarde pas

en arrière

Même si la vie

te pèse

et que tu n’en

viens jamais

à savoir

si l’amour

est un havre

ou un abîme.

Outre cette dimension, c’est aussi chez Baudelaire que nous détecterions cette capacité primitive, rudimentaire, enfantine à identifier la beauté « surprise par pur hasard dans un coin / de banlieue ; la beauté d’une maison abandonnée / qui fut le tout de l’enfance de quelqu’un, /… / beauté condamnée / qui nous assaille soudain » (dans Oráculos). Elle se place sous l’égide de l’esprit critique de l’Imagination, « Reine des Facultés » de Baudelaire, à ne confondre ni avec la rêverie ni avec la fantaisie. C’est l’usage très précis de ce terme que nous devons conserver à l’esprit en lisant ce livre.

Plus encore, l’association avec le poète français devrait inclure un ensemble complet de références qui soulignent le thème, lui aussi présent dans ce livre, que nous pourrions peut‑être appeler « le Royaume de l’Enfance » (reliant ainsi Baudelaire à Fernando Pessoa, Walter Benjamin et Bruno Schultz), un paysage qui cristallise lentement dans la mémoire et vers lequel nous souhaitons revenir, ou du moins en exprimons‑nous le désir, le transformant en un espace objectif qui influencera les mécanismes poétiques de sa recherche. D’ailleurs, l’ensemble des écrits de Baudelaire consacrés aux livres, aux illustrations, aux jeux, présentent un vocabulaire ou une atmosphère qui semblent eux aussi présents dans Biblioteca de Rapazes. Ce qui, à son tour, nous ramène à une modernité ancienne et nostalgique, au détriment de notre propre contemporanéité, qui peut être explorée, par exemple, en fouillant dans les mécanismes et matériaux numériques. Le collage, l’album de chromos, les sources‑mêmes des matériaux employés (énumérées à la fin du livre) créent un contexte historique bien spécifique qui a été décrit, tout au long du XXème siècle, comme « intemporel ». C’est peut‑être parce que ce Royaume de l’Enfance, ayant été enfermé dans un passé médiatisé par la nostalgie et un certain filtre déformant de confort et de sécurité, ne laisse jamais apparaître les traces de son histoire (propre).

Devons‑nous décrire ce livre comme un recueil de poèmes illustrés ? Ou plutôt comme des illustrations transformées en poèmes ? Ou plutôt comme exploration de la matérialité de livres reconvertis dans la construction de nouveaux poèmes ? L’idée de matérialité, associée à l’acte littéraire, qui devrait inclure les conditions de réception même, peut être scindée en trois moments : celui de la production, celui du texte et celui de sa réalisation. L’auteur explique le premier en des termes très brefs, comment il utilise des ciseaux (il n’est pas innocent que le colophon utilise ce symbole) et de la colle afin de créer les poèmes illustrés à partir des matériaux trouvés dans une série de livres pour jeunes lecteurs, l’univers social fin XIXème et début XXème des collections « Bibliothèque des garçons », mais dont les racines antérieures sont assez cohérentes dans son imagination (Stevenson, Verne, Salgari, Jean Ray, etc.). Il s’agit d’œuvres qui existèrent, à une certaine période, dans les marges du champ littéraire, mais qui négocièrent lentement leur entrée dans ce qui survit du canon occidental. Participant de ce mouvement d’intégration, on retrouvera la capacité d’anciens lecteurs de ces titres, devenus nouveaux acteurs de la littérature, à reformuler leurs lignes de fuite, ainsi que cela se produit dans le livre de Cabral.

Mais excepté ces livres, Cabral a aussi fouiné dans les cartes postales, encyclopédies illustrées, photographies trouvées, comme ramenant d’un espace unique et contigu à ce Royaume de l’Enfance dont nous avons parlé plus haut. Les sources ne sont de ce fait pas seulement littéraires, mais aussi reliées à une communauté qui est associée à ce Royaume. D’une certaine façon, cet acte de déchirer les pages, les cartes postales, les chromolithographies, de violenter leurs formes originelles et de les forcer à de nouvelles associations, cet acte même de restitution et de transformation, peut rappeler les mots de Walter Benjamin : « La vraie passion du collectionneur, largement incomprise, est toujours anarchique, destructrice. C’est parce que sa dialectique demande la chose suivante : la liaison entre la loyauté à la chose, le détail et ce qu’il recèle, d’une façon empreinte d’une protestation obstinée et subversive à l’encontre de ce qui est typique et peut être classifié. » (in Lob der Puppe — Éloge de la poupée et autres essais) Biblioteca de Rapazes arbore ce paradoxe par son travail à la fois destructif et — non pas en dépit de mais à cause de — réparateur, loyal, refondateur. Si nous retournons à Baudelaire une fois de plus, spécifiquement à son poème « Le Joujou du pauvre », il semble que nous pouvons discerner dans les pièces de Rui Pires Cabral une rencontre, non pas fortuite, mais affirmée, réfléchie, même si elle porte les signes matériels du pur hasard, entre le jouet de l’enfant riche de ce poème « verni, doré, vêtu d’une robe pourpre, et couvert de plumets et de verroteries », et celui de l’enfant pauvre, un rat vivant, « tiré… de la vie elle‑même ».

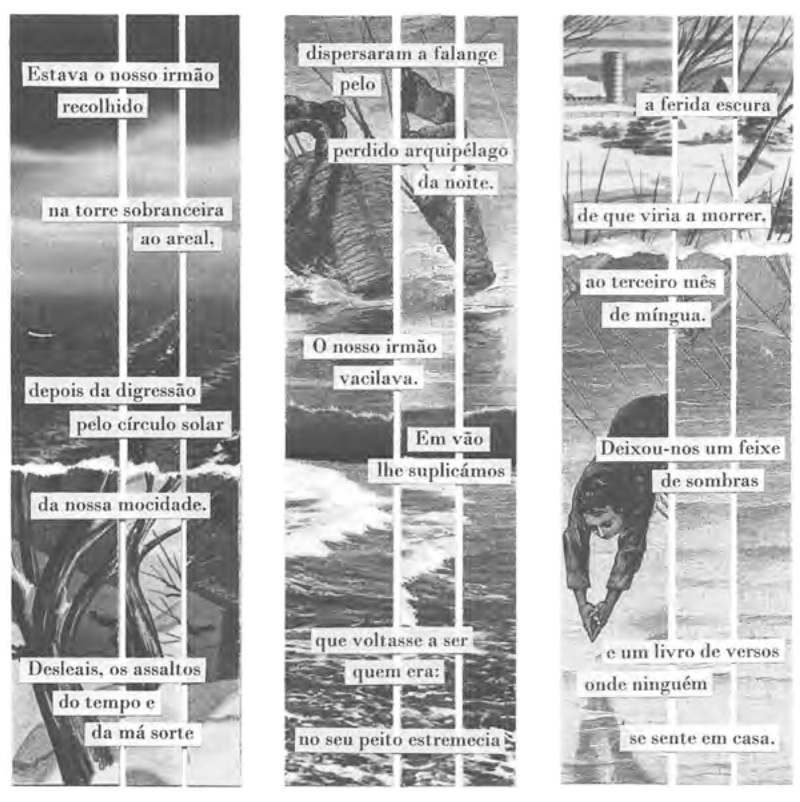

Une description minimale le considérerait comme un cycle de poèmes, apparemment tapés sur une machine à écrire, et peut‑être même comme le résultat de cut‑up des livres eux‑mêmes, ensuite réorganisés comme collage de strips fragmentés. Cependant, les images qui se tiennent littéralement sous les poèmes n’en sont pas de simples compléments, ni une substructure. Ils sont leur basse continue, leur voix sous‑jacente, l’accès au territoire indiscernable depuis lequel ils sont venus et vers lequel ils sont en danger de revenir à tout moment. « Il nous a laissés avec une poignée / d’ombres // et un livre de vers / dans lequel personne / ne se sent chez soi (p.27 — il faut souligner que l’utilisation des signes de transcription est presque inutile dans ce contexte). Peut‑être personne ne se sent‑il chez soi parce que l’espace est un espace de transition, où se tient un flux continu, mais cela ne le rend pas moins intense ni n’annule l’incessante invitation à y entrer.

La matérialité de la réalisation est rendue assez claire par l’obligation de manipuler un livre qui ressemble à un album de chromolithographies, un petit objet intime venant d’une collection non‑réplicable, aux significations seulement accessibles et comprises par la seule personne qui l’a créé. Telles les « animaux / effarouchés imaginaires » (p.29) que voient les explorateurs de ce poème, et qui révèlent l’ampleur des paysages dévoilés : « le domaine / est le poème // que tu es capable de / trouver » (p.11). Ces objets, ces illustrations, ces livres et fragments, sont à nouveau représentés dans une nouvelle vie, de la même façon que les bibliothèques permettent, chaque fois qu’un nouveau lecteur prend un livre, qu’ait lieu une nouvelle lecture. Mais au‑delà d’une telle indétermination des idées, ou de notre propre impressionnisme générique, Pires Cabral retire ces matériaux de leur circuit de commercialisation comme produits (leur « commoditisation » originale) afin de les convertir en « traces mnésiques » — nous y reviendrons plus bas — capables de déclencher une nouvelle fois l’expérience partagée avec le lecteur.

Nous l’avons supplié

en vain

de redevenir

une fois de plus

qui il avait été :

en sa poitrine

tremblait la sombre

blessure

qui le tuerait,

au troisième mois

de manque.

Il nous a laissé une

poignée

d’ombres

et un livre de vers

dans lequel personne

ne se sent chez lui.

Ce n’est pas, comme de bien entendu, la première fois qu’un auteur injecte une nouvelle vie dans des textes verbaux et / ou visuels préexistants, les tissant à neuf à partir de leurs éléments initiaux. Souvenons‑nous des divers romans‑collages de Max Ernst, du A Humument de Tom Philips, de Woman World de Graham Rawle, entre autres. Cependant, Rui Pires Cabral n’a probablement aucun souhait de nous faire nous émerveiller devant la seule virtuosité visuelle de son livre au détriment du travail textuel, ou pire, de la perte de conviction de ses mots. Encore moins, et dans le même temps, devons‑nous considérer les mots comme entièrement indépendants — par exemple des mots qui pourraient être prononcés, récités, analysés, publiés ailleurs que dans cet objet précis, dépourvus de ses particularités matérielles. Il est assez probable que Cabral préfère que nous le prenions en considération comme un corps complet (la pomme avec sa peau, comme aurait dit Benjamin), et que nous ne nous débarrassions pas de son « socle / circonstanciel », pour citer un autre de ses poèmes, tiré d’un livre différent.

Formellement parlant, au niveau de la construction visuelle et de la composition de la matérialité textuelle, ceci est corroboré par le matériau plastique des textes et même au niveau diégétique, comme nous allons le voir, nous trouvons l’exploration de rythmes réguliers, d’harmonies et de symétries. Il faut s’engager dans une approche analytique (presque) exhaustive de sa structure en espérant que cela nous révélera certains de ses principes de composition.

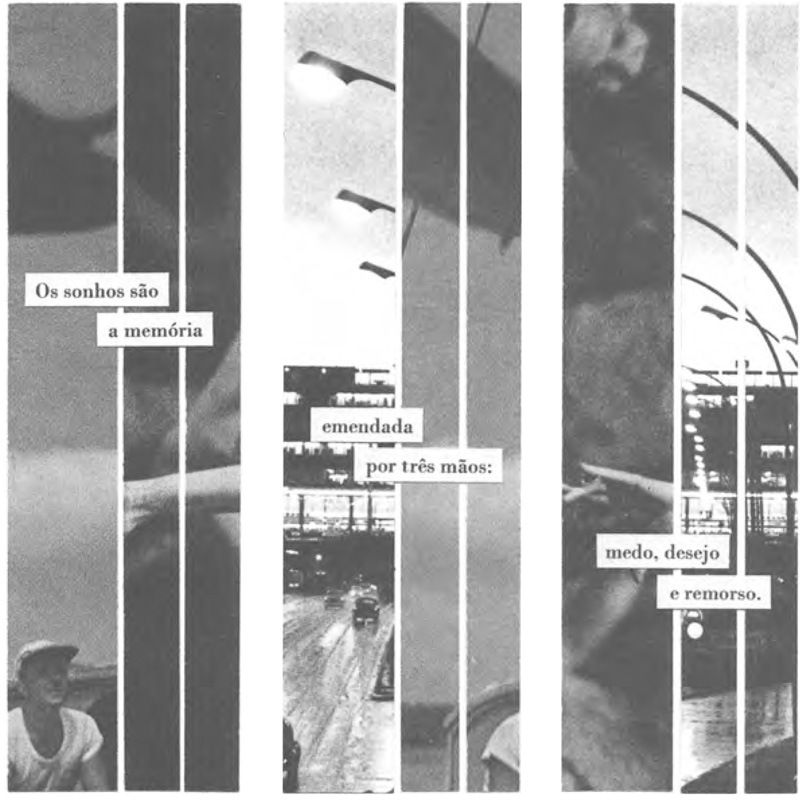

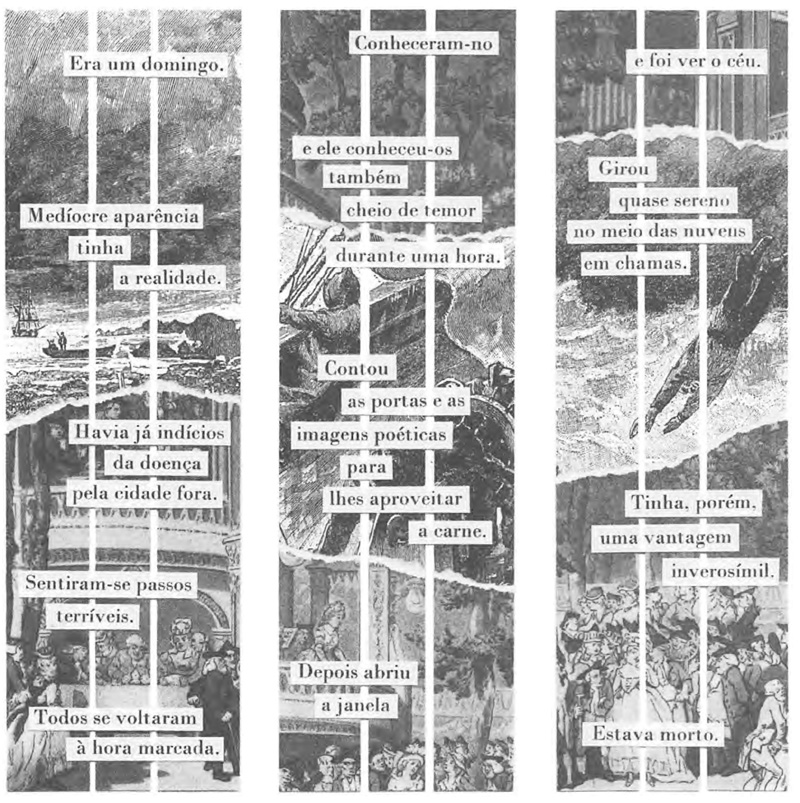

Chaque cycle ou groupe de poèmes (intitulés « Énigmes », « Voyages » et « Frayeurs ») se compose de 5 textes, assurément indépendants les uns des autres, et chaque poème est constitué de ce que nous pouvons vraisemblablement appeler trois strophes : trois groupes verticaux de strips composés à partir des illustrations transformées. Chacun de ces strips contient des lignes, les transformant en trois strips de plus petite taille au sein de chaque strophe, comme s’ils jouaient le rôle de vers (et, bien que le rôle de vers soit rempli, pour être plus précis, par des espaces blancs, qui peuvent nous rappeler les espaces interstitiels qui jouent un rôle important dans la création du sens dans la bande‑dessinée, qui a aussi sa place dans Biblioteca). Ces strips intérieurs, pour ainsi dire, possèdent des épaisseurs différentes, et leur distribution n’est pas constante. Si nous donnons au strip le plus étroit la valeur 1 et au plus épais la valeur 2 (les premiers font environ 1 cm d’épaisseur, les seconds 1,5 cm), nous obtiendrons alors la distribution suivante (chaque poème possède, au sein de sa structure individuelle, des strophes visuellement identiques) : 1‑2‑1, 1‑2‑1, 2‑1‑1, 1‑1‑2, 2‑1‑1 ; 2‑1‑2, 1‑1‑2, 2‑1‑1, 2‑1‑2, 2‑1‑1 ; 1‑1‑2, 2‑1‑1, 1‑1‑2, 2‑1‑1 e 2‑1‑1. Ce sommaire peut nous donner, initialement, une idée de répétitions et concentrations, mais il est important de relever comment chaque série d’images est « rempli(e) ». Dans certains cas, les images traversent horizontalement les trois strips (quasiment tous les cas en 2‑1‑2), aussi est‑il plutôt simple de comprendre la scène composée par ces colonnes, mais, dans la majorité des cas, chacune des « moitiés » supérieures et inférieures (la totalité des cas en 2‑1‑1 et les cas en 1‑1‑2) montre deux scènes, par conséquent séparées verticalement. Presque toujours, néanmoins, les colonnes affichent deux scènes verticales différentes, avec les prétendues moitiés connectées par ce qui présente l’aspect typique d’un papier déchiré à la main, plutôt que la découpe linéaire, nette, des ciseaux. Ce dernier détail renvoie encore à une autre modalité matérielle de la production, sans même mentionner le « collage » des cartouches de texte. Comme mentionné plus haut, cela se produit presque toujours, bien qu’il y ait des exceptions : des images verticales ininterrompues, trois scènes, des « moitiés » ininterrompues, d’autres « moitiés » avec deux scènes, ce qui permet de multiples permutations et combinaisons. Dans certains cas, nous réalisons même que les scènes horizontales sont tirées de la même source, mais recombinées de façon non‑linéaire, recréant des scènes différentes mais apparentées dans le plus élémentaire des puzzles. Nous pourrions poursuivre cet effort analytique plus loin, particulièrement en prenant en compte la dimension chromatique, ou encore d’autres aspects (la section « Énigmes » comporte un plus grand nombre de photographies, semble‑t‑il, « Frayeurs » présente une variété de couleurs plus importante, plus intense, et « Voyages » semble faire usage d’un grand nombre de chromolithographies et de gravures — s’agit‑il de certaines des images de Riou et Neuville pour Vingt mille lieues sous les mers ?).

Les images produisent de singuliers dialogues entre elles. Quelle est la relation entre une collection de papillons, la photo d’une foule et un paysage urbain de nuit ? Se trouveraient‑ils là comme une façon de chercher les traces de Dieu, ainsi que l’affirme le texte ? Quels sont les liens entre un paysage couvert de neige, le vaste océan et un petit garçon qui essaye de sauter d’un ballon (de plus, dans des images recomposées afin de provoquer un effet stroboscopique) ? S’agit‑il d’une illustration plutôt pédestre de la « course / à travers le cercle solaire » durant laquelle a souffert le frère du poème, comme s’il s’agissait d’une mort ?

En sommes‑nous déjà aux mots ? La relation entre mots et images ne semble pas, du tout, être référentielle ou « illustrative » (dans le sens péjoratif dans lequel le mot semble employé une fois de temps en temps, comme dans la citation de Flaubert placée en ouverture, un sens que je ne partage pas). La relation des images aux textes n’est pas de celles où les premières déprécient les seconds. J’aurais plutôt tendance à suivre la poétesse russe Marina Tsvetaïeva décrivant le travail d’illustration de Natalia Goncharova. Tsvetaïeva parle de « traduction » d’une matière en une autre, « un dévoilement / une révélation une fois de plus, pour la première fois ». Dans le cas présent, c’est comme si Rui Pires Cabral mettait en forme deux matières en même temps. Il serait assez tentant de lire dans les images des références très spécifiques, comme si elles s’ancraient, ou pire encore, s’embourbaient dans les mots qui constituent la partie verbale des poèmes : le « Capitaine » (Ned ?), l’« homme [qui] cultivait / la nostalgie », la « cité de béton », « les assauts (du temps et / ou de la malchance »… Pourtant, le poète lui‑même nous met en garde contre les dangers d’une interprétation si littérale (ou autrement aussi formelle) : « Lecteur, // si tu / peux, / dévier / du chemin ». Et il est bien possible que ces chemins, ceux que j’ai essayé de prendre ici, soient trop bien balisés et, pour cette raison, erronés.

corrigés

à trois mains :

la peur, le désir

et le remords.

Les textes — si nous les isolons de la matière visuelle, analytiquement, ne suivent pas les règles fixées par les strophes visuelles et se présentent des plus diverses façons. S’il existe quelques cas (deux, peut‑être) dans lesquels des propositions entières — Cabral emploie une ponctuation claire, scrupuleuse, il n’y a pas de détours dans cette pratique — sont contenues dans chaque strophe, la plupart des poèmes dispersent allègrement les propositions par‑delà ces subtiles frontières. De plus, s’il existe quelques poèmes très laconiques (tel celui qui débute par « Les rêves sont… »), d’autres font preuve d’une riche présence verbale (spécialement ceux de la section « Voyages »). Il serait tentant ici aussi de détecter dans les premiers exemples des indices diégétiques insistant sur la signification des images, paysages urbains nocturnes, photographies semi‑floues, et dans les seconds le renforcement de la valeur faciale des acteurs et des espaces désignés par les images, mais une fois de plus nous devons tenir compte des signes d’avertissement.

Je pense que la répétition de termes tels diégésis, narratif, ou autres, peut faire figure de pensée magique, ou encore de prudente retenue vis‑à‑vis de la matière poétique qui est peu disposée à se plier aux structures pré‑définies. Plus haut, nous suggérions que ce livre n’est probablement guère intéressé à associer poésie et diverses formes de communicatio ou de technologies multimédia. Néanmoins, il existe une faible chance que de nous en référer à la notion de base de données selon Lev Manovich soit ici de quelque façon utile. La façon dont la base de donnée organise des hiérarchies et la logique linéaire, cumulative, de la narration, autoriserait des compréhensions différentes de la ré‑articulation des éléments entre eux, et, par sa constitution même, une potentialisation, sa promesse future. Mais la façon dont ces unités verbales / visuelles émergent comme une sorte de « fond sans forme » (avant sa formation), comme ce qui existe auparavant, et ce à partir de quoi les multiples occurrences sont mises en forme, fait de Biblioteca de Rapazes une sorte de bref, magique voie d’accès à cette même immense, mythique, Ur‑source, précisément via la forme que l’auteur a construite et offerte à ses lecteurs. Il nous invite à passer au travers des formes de ses constructions, mais elles nous donnent accès à quelque chose qui se tient au‑délà‑de et avant elles. Peut‑être à ce que Goethe nommait le « Royaume des mères »…

Les poèmes, au moyen de diverses techniques d’accès direct au narrataire / lecteur, en appellent à notre participation (« lecteur… erre », « Écoute », « Marchons. »), mais nombre de ceux‑ci étant issues de travaux en prose — si nous acceptons qu’en dépit des transformations de sources certains des traits originaux perdurent dans les textes suivants —, et en se référant aux « aventures », de l’action ou de la sagesse, se présentent comme de courts récits, peut‑être même comme des fables, avec une poignée de personnages parfaitement identifiables dans leur concision : les marins qui s’adressent au capitaine et se perdent « dans les profondeurs de l’océan, l’homme de la « première / expédition », l’« exilé », l’homme mort qui rencontre le peuple de la ville, les personnages qui voyagent ensemble…

En effet, les résultats de ces manipulations et efforts combinatoires de la matière première (illustrations, cartes postales et ainsi de suite) et leur coordination avec les mots conduisent cette matière vers des actions nouvelles, non‑ imaginées dans le moment originel de leur existence. Quelque chose de leurs origines indubitablement persiste (un mot que nous utilisons une fois de plus, non seulement parce que Diogo Vaz Pinto l’emploie dans le poème mentionné plus haut, mais aussi parce qu’il possède un puissant rôle philosophique et d’explication suite aux travaux d’Aby Warburg, comme on le sait). Par conséquent, dans le cas de Biblioteca, il semble que nous ayons là un procédé que nous pouvons appeler palimpseste dans son sens le plus spécifique. Je pense en particulier à la façon dont ce concept, compris comme une « technique de lecture historique, intertextuelle, à la fois constructivement et déconstructivement » est utilisée par un auteur comme Andreas Huyssen, recouvrant la façon dont plusieurs traces mnésiques s’accumulent en un même corps : « Les signes forts de l’espace présent fusionnent dans l’imaginaire avec les traces du passé, effacements, pertes et hétérotopies. » (in Present Past)

Biblioteca de rapazes nous pousse, toujours déjà, vers une lecture multimodale, dans laquelle un matériau brut, épais et lent, est combiné avec ces forces mnésiques, ce qui permet d’échapper au regard désenchanté porté sur la modernité — « Médiocre apparence / qu’a / la réalité » — afin d’adopter une vision différente, plus complexe, irrésoluble, mais néanmoins plus attentive à la rencontre avec les souvenirs personnels, le travail spécifique de l’auteur, la poétique, la construction du monde, et l’ensemble de ces objets ou événements induits par les textes originaux et les illustrations, et même jusqu’au point de ce que l’on pourrait appeler un « excès de sens ». Nous nous rapprochons ici de W.G. Sebald peut‑être, qui, dans Campo Santo, raconte sa rencontre heureusement fortuite et pleine de « réticence » avec une édition du Saint Julien de Flaubert, et dont le travail ouvre des questionnements sur le rôle de l’image, de l’« image autoréflexive » que Louis Lüthi étudie au sein d’un petit opuscule du même nom. C’est‑à‑dire que nous ne nous référons pas à des espaces réservés aux images au sein d’un livre principalement littéraire (dans une opposition sémantique et sociale au « visuel »), à une sorte d’île au milieu des océans du texte où se reposer l’œil, à un espace de distraction cognitive et ontologique, ainsi que tant de fois est pensée l’illustration, mais plutôt à des contrepoints ou des mécanismes qui nous forcent à considérer, une fois de plus, la matérialité tangible des pages du livre que nous tenons entre nos mains. En bref, c’est une compréhension légèrement plus développée de ce que cette illustration, ou image, peut être, dans la citation déjà mentionnée de Tsvetaïeva.

Les qualités plastiques — par conséquent, et toujours, modelables — de fragmentation, de résidus recombinés, ne nous permettent pas de pleinement apprécier la « splendeur » (étymologiquement le « brillant ») du matériau original, mais forcent ces fragments à se transformer en objets d’interpellation, en cela depuis lesquels nous extrayons les ceci, qui ne cessent jamais de nous questionner. Exactement comme, dans un autre poème encore de Rui Pires Cabral (des Oracles), ces « Ombres et fantômes, / choses qui ne durent pas un été / nous parlent pour le reste de nos jours ».

Pedro MOURA

Traduit de l’anglais par Oolong