Mémoire, treille, vision,cible

sur Frédéric Coché, Hic suntLeones

par Gwladys Le Cuff

HicsuntLeones: ce titre et sa référence aux cartes antiques — « ici se trouvent des lions », légende jadis inscrite par défaut pour désigner les zones inconnues, celles d’où les explorateurs n’étaient pas revenus vivants — annoncent d’emblée une recherche des limites du visible et du reconnaissable, une épreuve matérielle de l’écart persistant entre le monde et sa représentation, sa mise au plan ordonnée. Navigateurs et conquistadoresapparaîtront sporadiquement çà et là au fil du livre mais ils sont dès la couverture devancés par le cadre photographique signalant (est-ce en rappel du film inaugural LaRoued’Abel Gance ?) l’avancée brutale de l’ingénierie industrielle par l’arrivée fracassante d’une locomotive. C’est que les premières explorations forcèrent rapidement la voie aux réseaux d’exploitation commerciale et à l’asservissement colonial des territoires par la construction des chemins de fer. Engins pénétrants, emblématiques à eux- seuls des incursions occidentales en terre étrangère, ceux-ci furent responsables de l’instauration de fuseaux horaires unifiés et d’une progressive homogénéisation des temps de l’activité humaine à l’échelle planétaire. En tête de locomotive, le phare au faisceau lumineux qui devance la machine, tel une caméra, produit en œil cyclopéen le forage du champ de vision conquérant — et des théoriciennes critiques des sciences telles que Donna Haraway ont bien évidemment saisi la part phallique de l’intromission du regard, étendu à toutprix, sur toutes les zones possibles du globe et du cosmos.

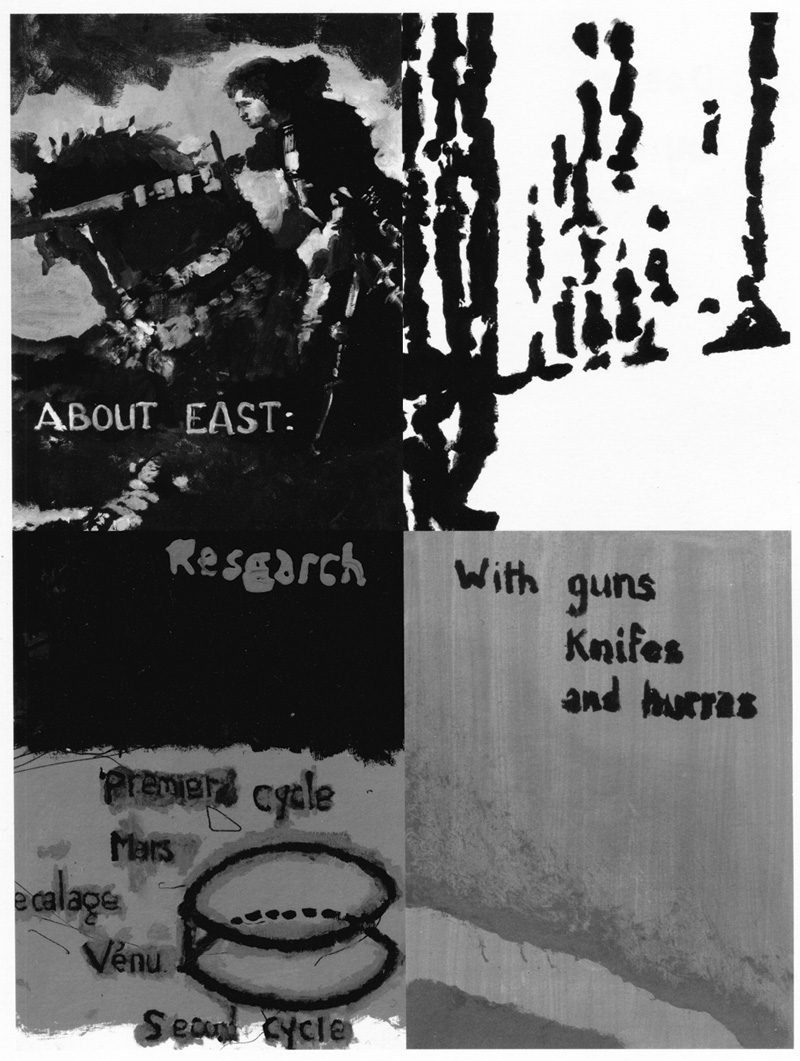

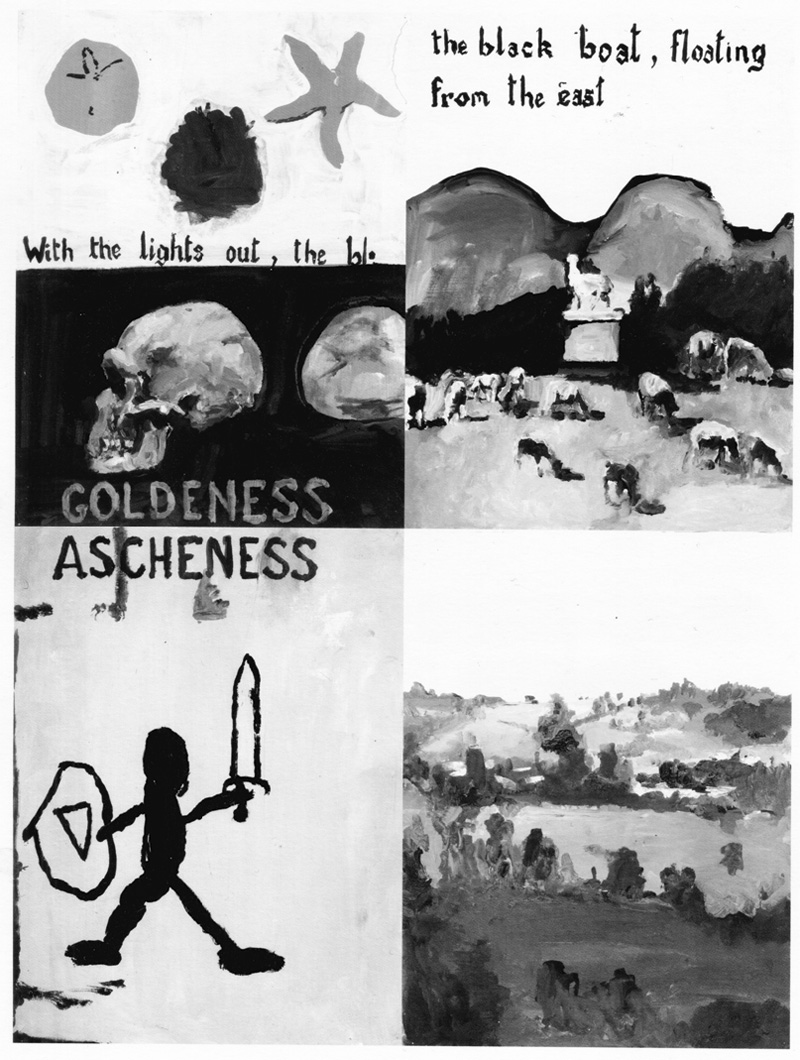

Comme la couverture, toutes les pages du livre sont partitionnées en quatre : s’agitil du quadrillage rationalisé des cartes, ou des points cardinaux, un temps devenus symboles des parties du monde connu avant la découverte des autres continents ? Une telle division produit des doubles pages scandées en huit compartiments, de sorte que les papiers toilés qui font le travail initial de Frédéric Coché se voient réduits au sein de l’ouvrage à la taille miniature des cases rectangulaires. Aussi l’apposition d’une grille cartographique délimite-t-elle des parcelles qui requalifient métaphoriquement la formation de la page de bande dessinée : les motivations habituellement plus narratives du gaufrier sont alors présentées comme héritières d’un arraisonnement du monde par les portulans, soit par la nécessaire lecture de l’avancée des flottes sur un territoire, connu et décrit à la mesure de la domination qui s’étend sur lui. L’horizon scinde de surcroît le champ en sous-parties supplémentaires issues de la bipartition tonale des paysages ; la double page variant alors jusqu’à seize demi-cases ou unités chromatiques, au point que la dramaturgie tienne toute entière dans la charge plus ou moins forte par laquelle celles-ci sont investies ou laissées vacantes. Elles sont tour à tour encombrées ou désertées par les figures, selon un traitement pictural laissé à divers degrés d’achèvement, allant jusqu’à l’esquisse, étrange érosion des surfaces qui prive de tout accès précis au détail (« ici se trouvent des lions » désigne ce que l’on ne peut voir, ce que nul témoin ne peut décrire...).

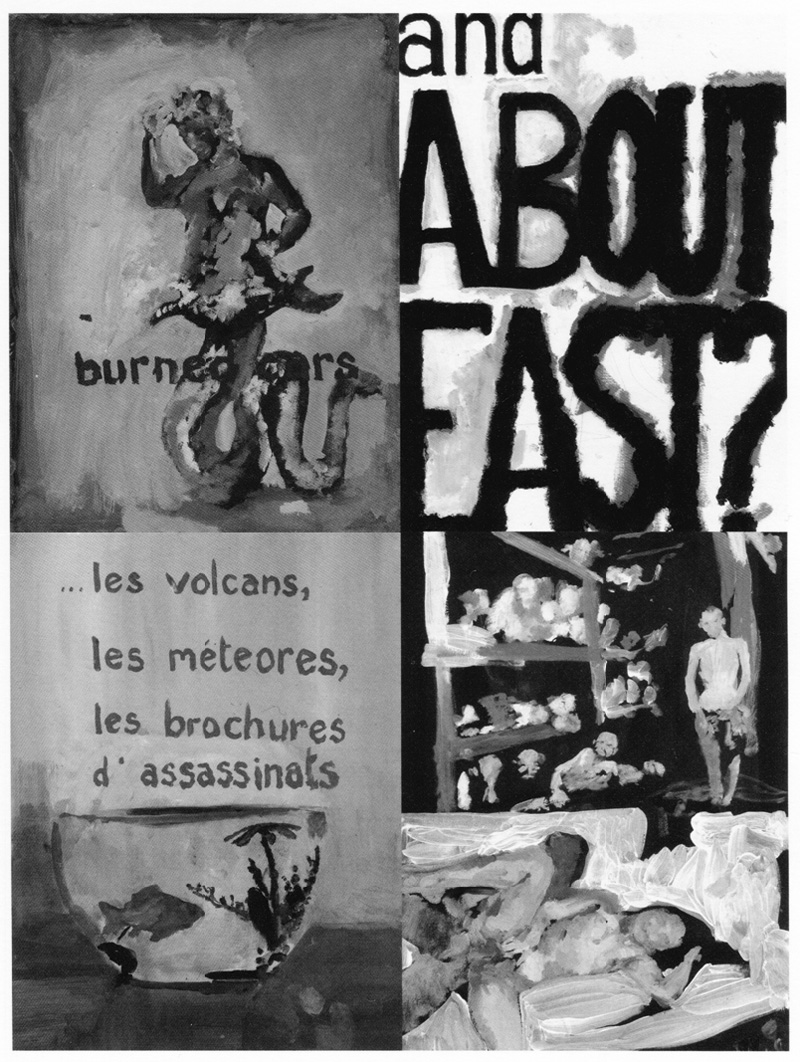

En regard des précédents ouvrages de Frédéric Coché, la particularité de Hicsunt Leones réside dans le passage de la technique de la gravure à l’eau-forte à celle de la peinture. Autre nouveauté, le texte apparaît pour la première fois directement au sein des montages visuels, inscrit dans la matière même des images. Ce choix livre les lettres aux aléas temporels du traitement pictural, confronte la lecture à la lourdeur intransitive de l’huile. Comme autant de variantes rythmiques et musicales, aux jeux d’équilibrage des charges chromatiques, des figures et des à-plats, répondent les usages plastiques changeants des inscriptions, au point que, souvent, l’image peinte brouille le signifiant, le barre, le fasse trembler ou vrombir. À la première page, l’incipit « AND » — possible nom tronqué d’une île, d’un pays — suggère déjà l’après, le consécutif, et, selon les ressorts itératifs de la poésie sonore ou des spokenwords, un récit qui trébuche. Répété dans trois des quatre cases, « and » ouvre plusieurs voies d’entrée simultanées : celles-ci se signalent donc d’emblée comme dispositif polyptyque et polyphonique, peut-être en partie comparable au modèle de l’édition synoptique des Évangiles qui consiste en trois versions contemporaines et néanmoins divergentes. La répétition concerne trois objets que l’énumération présente comme des attributs obscurs : l’île, le départ, une boîte, sorte de dé inscrit des lettres KRG, évoquant « Krieg », la guerre. Aux pages suivantes, cette boîte laisse place à l’arche de Noé dans laquelle les élus échappent au déluge.

Quoique chaque case corresponde en réalité à une toile de 50 x 35 cm de côté, il ne s’agit nullement dans ces pages d’une galerie de tableaux séparés à la manière des Eikones de Philostrate. Frédéric Coché choisit au contraire d’amoindrir la matérialité de ses peintures afin de faire prévaloir l’unité de la page composée. En effet, les bords des supports peints ont ici été abolis, supplantés par le cadre numérique affirmant une nouvelle condition, celle d’œuvres reproduites : cette coupure instaure la continuité parcourable du montage, à la façon dont les grilles régulières, tracées à la surface des cartes pour en donner l’échelle de mesure, soumettent le territoire à une lisibilité homogène. Une telle opération a pour effet d’apparenter la succession des compartiments peints à un montage de plans filmés ; elle crée un nouvel objet théorique, un viseur perceptif dans lequel les papiers toilés sont enchaînés, en dimension réduite, afin d’être parcourus dans l’ordre intentionnel de la page. Mais que reste-t-il dès lors d’imperceptible ou d’inatteignable larvé au creux de ce viseur, de ce nouveau type de regard technologisé ? Cette jointure numérique entre les images, interstice cruciforme au centre de la page, ne vise-t-elle pas ce vers quoi celles-ci tendraient sans en rien pouvoir montrer, vers ce qui s’élabore de leur succession juxtaposée ? À certains égards, les jointures et bords rognés des papiers toilés correspondent, en tant que restes privés d’apparition, aux zones laissées blanches des cartes : une matérialité non référençable, une extériorité non traitée, non prise en charge par le plan.

Un tel angle mort de la vision et de la connaissance trouve dans ce livre une figure frappante : celle de la blackbox, nommée par le texte. Outre les possibles coffres-forts ou boîte de Pandore, cette boîte noire évoque immanquablement les enregistreurs de vol (flight datarecorders) utilisés pour documenter les problèmes techniques et les conversations des pilotes en cas de crash aérien. Puisque ce système donne mécaniquement accès à un ensemble de données factuelles qui resteront désormais à jamais sans témoins oculaires, il devient ici une figure de la vérité historique brute, inatteignable en tant qu’elle serait paradoxalement issue d’un enregistrement chiffré, privé de conscience subjective, d’un regard aveugle et programmé de la machine. Ceci rappelle les nouvelles « machines de vision » militaires dont parlait Paul Virilio, « capables, non plus uniquement de reconnaissance des contours des formes, mais d’une interprétation complète du champ visuel (1). » Mais la blackboxsemble aussi désigner les insondables plans divins, renfermer un mystère indicible. Faut-il y voir une figure actualisée du « livre de vie » qui, à l’époque médiévale, recueillait la somme des actes en vue d’en rendre compte lors du jugement des âmes ? La boîte nous renseignera-t-elle sur l’identité ou le nombre des élus prédestinés ? Ailleurs, elle ressemble plutôt par sa volumétrie et sa désignation comme « sculpture » aux blanckformsdes minimalistes des années 1950 et 1960, semant le trouble quant à la distinction entre les produits de l’art et de l’armement.

Ou s’agit-il encore, à travers la partition opérée par cette visée du regard, de désigner comme proie ou victime potentielle tout ce qui apparaît dans l’objectif ? Annie Le Brun le remarquait face aux étranges collections de cibles peintes aux XVIIIe et XXe siècles pour les sociétés de tir croates et austro-hongroises, devant la variété de leurs figures « s’impose l’évidence inquiétante que tout peut devenir cible, les hommes comme les animaux, les symboles comme les monuments, les amours comme les rêves... et même que va devenir cible surtout ce qui est censé ne pouvoir l’être (2). » Or ce type d’inquiétude parcourt la treille des remémorations de HicsuntLeones: ce qui apparaît dans le champ de vision semble par-là même déjà dangereusement « exposé », vulnérable.

Une telle définition du champ d’apparition comme lieu d’exposition mortelle est inhérente au développement des technologies militaires de l’image à l’ère industrielle, dont procèdent les appareils cinématographiques. Dans la définition qu’il donne, notamment dans Images du monde et inscription de laguerre (1988), d’une vision-cible et d’images produites sans regard, par des machines et pour des machines, Harun Farocki rappelle cette rupture décisive advenue lorsque : « les pilotes pouvant difficilement juger s’ils ont atteint leur cible, et avec quelle efficacité, on commença durant la Seconde Guerre mondiale à installer des appareils photos sur les bombardiers. La photographie qui conserve, la bombe qui détruit, les deux se rejoignent désormais. Les bombardiers furent le premier poste de travail équipé de caméras pour contrôler l’efficacité de la manœuvre. » Depuis, plus proches de nous, « un genre d’images qui faisait fureur en 1991 pendant la guerre du Golfe [...] n’apparaît plus qu’en marge : les photos aériennes d’avions ou de drones affectés à la surveillance des bombardements. Noir et blanc de faible contraste ; au centre, le réticule. L’enregistrement s’interrompt avec l’impact du projectile.

Plus étonnantes encore étaient ces images qui, depuis la tête des projectiles, retransmettaient l’approche de l’objectif, images de “bombes filmantes”(3). »

Opposé à l’utopie mortifère d’une objectivité sans corps, le retraitement peint et altérant des documents d’archives les enduit ici d’une matière supplémentaire. À travers lui se manifeste toute la rumeur, le bruit, les perturbations sonores du geste manuel perçu en tant que geste critique, à la façon dont Gerhard Richter a pu soumettre les photographies à un retravail pictural pour nous obliger à ralentirle temps du regard, faire transiter les référents par une autre durée. En noir et blanc, des images des camps montrent un homme parmi le charnier des corps exterminés, ou encore une exécution sommaire au bord d’un gouffre sous le regard de soldats attroupés... puis, volontairement pictural, dans des nuées gris pétrole, le déluge emporte l’arche de Noé dans sa matière grumeleuse. À l’instar des collisions d’écrans des Histoiresducinéma de Godard et de son usage des inscriptions, ce travail de montage, cette recollection procède au branchement critique de matériaux hétérogènes. En revanche, d’autres images, qui n’ont pour vocation que de montrer l’absence, rappellent davantage les choix particuliers opérés par Claude Lanzmann dans Shoah ; son choix notamment de montrer les paysages verdoyants, desquels la mémoire matérielle des camps à été volontairement éradiquée, et de restituer la perception de cette histoire par le travail des plans, de leur durée et du commentaire.

À bien des égards, les mots d’Harun Farocki sur son propre travail pourraient s’appliquer aux choix suivis par Hic sunt Leones, quoiqu’un montage peint, même à partir d’un atlas de documents photographiques, suppose des opérations matériellement très distinctes de celles du montage cinémaographique : « Pas d’acteurs, pas d’images faites par moimême, il vaut mieux citer quelque chose de déjà existant et créer une nouvelle qualité documentaire » ; « Il fautêtre aussi méfiant envers les images qu’envers les mots. Images et mots sont tissés dans des discours, des réseaux de significations. […] Ma voie, c’est d’aller à la recherche d’un sens enseveli, de déblayer les décombres qui obstruent les images. » Les textes de Hic sunt Leones ne se limitent pas à légender l’image mais suivent un rythme propre distribués dans un écart tensif, en l’absence de ce qu’ils désignent. Ils sont des instances de renvois, de rappels entre pages, dans le Babel des langues européennes saisies comme matériaux : anglais, allemand, espagnol... « Comment éviter que les mots règnent ? Dans certains cas, par exemple dans mon film Tel qu’on le voit ou Images du mondeetinscription de la guerre, j’ai utilisé beaucoup de langage mais un langage où les textes fonctionnent un peu comme des images. J’essaie d’utiliser à l’égard des mots les mêmes méthodes cinématographiques de répétition employées pour les images. » Or c’est dans des termes très analogues, transposés au travail de peinture, que Frédéric Coché insiste sur « la présence du texte, à la fois comme texte et comme image (son poids, sa présence, son avancée ou son recul dans la hiérarchie et le rythme de la page), la lecture, la rythmique qu’un texte impose […] (4). »

Les textes procèdent donc eux aussi par montage de citations : les noms de Marguerite et de la Sulamith, la blondeur et la cendre opposées aux pages suivantes évoquent les vers « deingoldenesHaarMargarete/deinaschenesHaarSulamith» dans la reprise par Paul Celan en 1945, au lendemain de la libération d’Auschwitz, du Cantique des Cantiques dans le poème Todesfuge (Fuguedemort) : « Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit / te buvons le matin puis à midi nous te buvons le soir / nous buvons et buvons / Un homme habite la maison lui joue avec les serpents il écrit / il écrit quand il va faire noir en Allemagne tes cheveux d’or Margarete / Tes cheveux cendre Sulamith nous creusons dans le ciel une tombe là on n’est / pas serré (5). » Ce poème avait déjà été mis au travail dans plusieurs peintures d’Anselm Kiefer devant lesquelles Frédéric Coché se positionne en opérant une série de déplacements.

Trois pendus alignés pointent la rationalité formelle des colonnades du temple pour mieux dénoncer sa défaite ; trois ombres, bourreaux ou spectateurs, rappellent peut-être la confrontation du Dit des trois morts et des trois vifs ; plus tard, trois plongeurs évoqueront cette fois la sortie de l'âme du corps en fuite vers les profondeurs, tandis que des squelettes excavés de fouilles archéologiques, placés sous un temple, jettent le trouble nécessaire à frayer une histoire de l'architecture comme histoire de la domination. Une pieuvre incarne ailleurs le retour de l'organique qui dévaste la régularité des édifices humains – outre le possible souvenir des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, dans lequel une pieuvre géante enlace le bateau, on retrouve là une opposition entre l'ordre géométrique et l'informe grouillant, intestinal, déjà présente dans le précédent livre de Frédéric Coché, Vie et mort du héros triomphante (Frmk, 2005). Les débris peuvent être les esquisses des pages suivantes, dans une réflexion sur l'affleurement progressif et fragmentaire de la forme comme accès partiel à la vérité historique. La pieuvre ou les nuages sont utilisés comme les matrices de formes possibles, tandis que se remarque une tension opposée vers des tracés archétypaux presque idéogrammatiques, à la façon du peintre A. R. Penck, ou encore vers la signalétique, tels les « rec » et « play » associés aux enregistrements factuels de la blackbox dépositaire d’une réalité historique soustraite.

Ce livre a été réalisé durant une année berlinoise que Frédéric Coché évoque ences termes : « En général, ce sont des expériences fortes, donc plutôt des incidents qui marquent notre mémoire. J’ai travaillé sur ce que ce voyage a fait renaître en moi comme souvenirs (en tant qu’image et en tant que texte), plutôt que de raconter les souvenirs de ce voyage. Où ma mémoire a été stimulée : le voyage, le train, l’infinie forêt prussienne autour de Berlin, les terrains vagues. Des images me venaient, très liées à des images de la guerre, mais aussi aux planches panoptiques de Warburg. D’autres à des légendes : la visite du mémorial de l’Holocauste m’a fait penser à l’histoire du tombeau d’Icare, par exemple. » Vient en effet une chute d’Icare dans une mer verte d’une facture volontairement inachevée ; « Pauvre Dédale » ouvre une série de citations plus ou moins directes des Fastes ou des Métamorphoses d’Ovide. Puis la dominante bleue passe de la mer au ciel. Le poème se fait inscription des commandements divins. La vox dei tonne dans le champ visuel de la page. À la confrontation aux maîtres anciens de la peinture (Rembrandt, Caravage) se superpose l’adresse au père à égaler, auquel on se mesure, dont on transgresse les commandements (veau d’or, fabrication d’idoles), tandis que l’aviation militaire est abordée comme un dévoiement de l’idéal céleste des siècles précédents, ce qui confère une littéralité inattendue, ironique, au mythe d’Icare comme aux dix commandements qu’évoque la phrase « Do not go higher than me». Ainsi la blackbox de la conscience trouve-t-elle un équivalent plastique dans le cadre du tableau, avec les autoportraits de Rembrandt (tour à tour jeune et vieux, fils et père), autoportraits au fond noir sur lequel se détache, peut-être pour la première fois à la Renaissance, dit-on, la conscience individuelle.

Dédale, inventeur de l’architecture, « construisit un tombeau pour son fils » : le récit de l’origine de l’architecture rejoint ici au présent celui de la destruction d’immeubles dynamités. Est-ce le recul nécessaire au temps de la prière ? L’histoire du XXe siècle et de son industrie productiviste, se résume à l’hybriseffrénée de la course à l’armement et de l’édification de gratte-ciel voués à dépasser la stature du père. La peinture se ressaisit ainsi des questions contemporaines de l’archivage, de l’accrochage muséographique des projets d’architecture et bâtiments nazis berlinois, tels que l’aéroport ou le stade olympique. Bien sûr, la référence à Dédale vise aussi le travail artisanal et artistique, sa présomption et sa chute, la faillite du beau et de l’ornement devant les atrocités de la guerre : « mais face au dernier mur sa main tremble », « son ciseau retombe », le geste artistique fait défaut, et Frédéric Coché expose alors, en creux ou au revers des images, toutes leurs strates inabouties et couches antérieures à leur apparition. À la double page suivante, le texte continue dans le chant de l’absence de Dieu tandis que le Cupidon rieur à la flèche pointée de Caravage (amorvincitomnia) apparaît comme farce ou pari à l’adresse des instruments artistiques ; vernis et linéaments du bois, fonds ferreux et rouillés, autant de recherches chromatiques autour des constructions artisanales, visant à montrer les supports sur lesquels s’étend l’empire de la peinture. « La disparition du fils / son absence désormais éternelle / comment figurer sa disparition » suit une tapisserie végétale d’acanthes, à la noirceur de goudron inquiétante, poisseuse, prête à se répandre jusqu’à tout recouvrir. Incidemment, cette traversée allant du mythe à la contemplation historique rappelle la façon dont, à partir du Paysageaveclachuted’Icarede Pieter Bruegel, le réalisateur Claudio Pazienza interroge dans Tableauavecchutes(1997) les activités quotidiennes indifférentes aux actes héroïques, à l’image du paysan passant sa charrue qui occupe tout le premier plan du tableau tandis que la chute est reléguée au fond, à une échelle minuscule. Par ce film, c’est tout un pan de son histoire personnelle et, avec elle, de l’histoire sociale de la Belgique et de l’immigration italienne qui se voit narré, réévalué, critiqué, reconstruit.

« But I love you he said », surgit dans un jeu avec les poncifs de l’anglais international : l’œuvre peinte, valorisée en tant que surface introspective, est comparable à un produit du cinéma hollywoodien, à ce romantisme standardisé conçu dans le déni des destructions contemporaines. Retour de la guerre, ensuite, par une double-page qui rejoue l’antagonisme construit entre deux camps adverses. Car l’expression hic sunt leones suppose en effet un terrain ennemi, celui de la bête, « Black box in there almof dark beast» : ce royaume coïncide avec la zone où règne le dragon que combat saint Georges à la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni de Venise. L’œuvre de Vittore Carpaccio faisait alors une allusion évidente aux croisades, et les infidèles se voient ici associés au bloc « de l’Est » tel que l’a notamment recomposé la Guerre froide. Le saint militaire vise ici de sa lance la boîte noire, probable rappel des frappes aériennes, tandis qu’en bas, les techniques militaires de visibilité sont rendues présentes par un radar vert vidéo où se positionnent les planètes. Là encore, le retravail de photographies pixelisées, surexposées, photocopiées puis agrandies produit des spectres, ersatzs technicistes qui investissent et déplacent les lieux de la peinture. « They came with the explanation » est inscrit sur une carte, dans une ambivalence entre exploration et explication : la bonne parole, l’enseignement et la presse étendent leurs empires à mesure qu’avancent les conquêtes territoriales. Une couronne de laurier issue des décorations et médailles nationales, surmonte le viseur de la « research », de sorte que la quête paraît toujours déjà couronnée, promise. Frédéric Coché éclaire lui-même le sens de ces entrecroisements entre célébration et produits de l’art : « Entre nécessité de ne pas oublier l’horreur d’il y a bientôt trois quarts de siècle et l’interrogation sur l’impact au présent d’un souvenir coupable. Toute la politique culturelle allemande est lovée autour de la tragédie qu’implique le souvenir […] L’ambiguïté de valeurs comme l’héroïsme et l’esprit d’aventure, et même du beau, qui sont désormais liées à leur culte par les nazis est bien sûr présente dans le livre. »

Une accélération finale précède le long travail d’évidement formel qui clôt progressivement l’ouvrage. Autre document témoin des camps, des détenus entassés dans des lits superposés sont violemment juxtaposés à une photographie montrant une femme se masturber pendant un coït : l’effet intense escompté par le dévoilement du corps-àcorps est dépassé, rendu caduc par celui, autrement plus frappant et insoutenable, du témoignage des détenus mourants de faim, engagés dans un corps-à-corps pour leur survie. Parallèlement, d’autres inscriptions visent les informations médiatiques qui mettent sur le même plan des phénomènes aussi distincts que des catastrophes naturelles ou des incendies de voitures et jouent sur l’attrait imaginaire exercé par les faits divers : la pornographie du fait. Les mêmes images reviennent, à peine esquissées ou comme effacées, érodées, aux pages suivantes, tandis que l’évidement de la représentation s’accompagne d’une fatigue prosodique, d’une rengaine répétitive : « vieillesse d’empire, frisson des guerres, souvenirs d’espoirs ». Fonds marins et allover, les à-plats augmentent et forment des cubes aux couleurs dissonantes ; il s’agit de traverser l’épaisseur de la couche picturale, jusqu’à entrevoir peut-être un paysage édénique poussinesque. La parole égrène les mots du voyage, de la traversée, des migrations, dans un recours à l’espagnol qui rend peutêtre manifestes les enjeux contemporains quant à la clôture de la frontière mexicaine. À rebours de l’œuvre peinte : étude d’architecture et figure féminine de troisquarts dos, soit les thèmes majeurs de la peinture classique ici à peine esquissés, laissés dans un état d’indétermination, d’ouverture, sans que l’on sache si la strate picturale est partie ou s’il faut l’excaver pour arriver à retrouver une précision optique. Fumée du train qui file sur ses rails ; motif de poignée de porte et de sa serrure comme seul point de fuite, figure du viseur perceptif devenu inoffensif, transposé dans la clôture d’un intérieur bourgeois devenu amnésique.

Notes :