FAIRE OBSTACLE

Le dessin illisible en bandes dessinées

par François Poudevigne

L.L. de Mars concluait dans la dernière livraison de Pré Carré un cycle de textes consacrés à la question du dessin. Me projetant cinq ans en arrière, je me souviens que le premier volet de ce cycle («Le dessin, l’enclos», PC5) m’avait permis d’agréger tout un ensemble de réflexions éparses sur la question du dessin, et d’ouvrir une brèche dans l’épais discours théorique ayant construit « la notion de lisibilité en critère d’excellence du dessin » (lldm, PC5). Je trouvais là une bouffée d’air frais, une manière d’échappée (ou échapper ?) en direction de l’obscur, contre cette clarté, cette lisibilité instituée par d’autres en «critère d’excellence» — et dont je vais m’efforcer ici de remonter la trace.

Lorsqu’on s’intéresse à la manière dont les divers discours théoriques et critiques dominants abordent la question du dessin en bande dessinée, on s’aperçoit qu’il s’établit de fait, en dépit de divergences occasionnelles, une sorte de consensus global autour de ce que Groensteen nomme le dessin narratif, qu’il définit comme tel :

Le dessin narratif obéit à un impératif de lisibilité optimale. En conséquence, il utilise les différents paramètres de l’image [...] de manière à ce qu’ils se renforcent mutuellement et concourent à la production d’un effet unique. (Groensteen, 1999)

Conséquence immédiate de ce postulat : une certaine occultation du dessin en tant que tel, qui se doit d’abdiquer ses prétentions expressives au profit de l’épanouissement du récit :

[...] Dans la bande dessinée, le dessin ne se déploie pas souverainement et n’y poursuit pas ses propres fins, puisqu’il est inféodé à un dessein supérieur, assujetti à un projet narratif, à une forme ou une autre de récit. (Groensteen, 2011)

«Inféodé», «assujetti» — quelle liberté pour le dessin dans ce système ? Cette pensée s’origine dans la généalogie stylistique de la bande dessinée franco-belge, à commencer par Töpffer. C’est sa pensée du dessin qui fait ici résurgence, selon laquelle « le trait graphique » du narrateur en images est moins concerné par un idéal de beauté ou d’exactitude que par « toutes les exigences de l’expression comme (...) toutes celles de la clarté » (Groensteen, 1999). Et puis Hergé après lui, dont la ligne claire vient consacrer l’idée déterminante de transparence : « La ligne claire procède d’une recherche de transparence (c’est-à-dire d’occultation du dessin, qui cherche à se faire oublier comme tel), d’une exigence de lisibilité maximale. » (Groensteen, 2008)

Le dessin, appréhendé dans une perspective narrative, se doit d’être immédiatement, évidemment compréhensible. Partant de là, s’est construite une forme de défiance à l’encontre de l’obscur, de tout ce qui en lui ne peut être « tiré au clair » — de tout ce qui précisément fait obstacle. Ainsi, le fait que telle ou telle aspérité arrête l’œil, que le lecteur ait à s’interroger sur ce qu’un dessin représente ou cherche à représenter, est implicitement envisagé comme une faille, une lacune. Il faut que l’œil glisse. Et pourtant, j’aime le dessin quand il est râpeux, quand il écorche et déroute, quand il m’égare.

M’intéressent dès lors les cas où le dessin — justement — résiste à cet assujettissement, à cette inféodation, s’oppose à cet impératif de clarté (entravant ainsi la lisibilité générale de l’œuvre), et s’établit sous d’autres formes et suivant d’autres logiques de représentation, davantage indexées sur son existence propre.

LE DESSIN COMME REFUS

Qu’est-ce qu’un dessin illisible ? Ou plutôt — qu’est-ce qu’être illisible, pour un dessin ? Rendre son dessin il-lisible est avant tout un geste négatif — voire doublement négatif, puisqu’il s’agit de faire obstacle à deux propriétés essentielles du dessin tel qu’il se pratique majoritairement : la clarté de ses formes, et son potentiel discursif. Deux formes de réticences, qui montrent qu’avant d’être, le dessin illisible cherche à n’être pas.

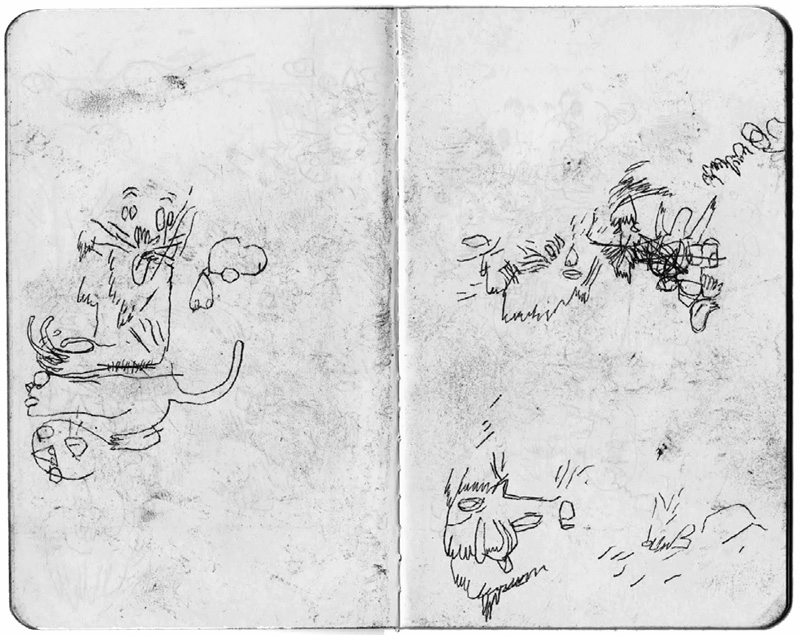

Le dessin informe.

Le dessin illisible tente d’abord de se soustraire à la stabilité de la forme : il fait obstacle à l’identification d’une structure viable, à la partition par l’œil d’un ensemble de surfaces délimitées par autant de lignes de contour — à tout ce qui détermine d’ordinaire la mise en place de ce que Riegl nomme la vision optique (1).

Dire d’un dessin qu’il est informe, c’est en réalité dire qu’il ne délimite plus aucune portion signifiante du réel, et qu’il s’est donc extrait du paradigme mimétique : il ne dispose plus d’aucun référent explicite et extérieur à lui-même dont il serait l’image, la re-présentation, et qu’il s’agirait d’identifier. Le spectateur, dès lors, avance à tâtons : je suis véritablement contraint, face à certaines manifestations graphiques, de m’en tenir au niveau du dessin lui-même (2). Il ne s’opère plus face à lui ce que Derrida nomme le « retrait ou l’éclipse, l’inapparence différentielle du trait », cette cécité qui frappe l’œil du spectateur (et du graphiateur même), et qui désigne ce mouvement où le trait, sitôt tracé, cesse d’être reconnu en lui-même au profit de l’émergence du « dessin visible », qui est la forme ou la figure reconnaissable :

Un tracé ne se voit pas. [...] Ce qui lui reste d’épaisseur colorée tend à s’exténuer pour marquer la seule bordure d’un contour : entre le dedans et le dehors d’une figure. [...] Le dessin toujours fait signe vers cette inaccessibilité, vers le seuil où n’apparaît que l’entour du trait, ce qu’il espace en délimitant et qui donc ne lui appartient pas. (Derrida, 1991)

Ce mécanisme de reconnaissance s’accompagne donc d’un mécanisme d’oblitération du dessin lui-même, qui se dissout tout entier dans sa fonction de représentation. Et cette dissolution, pour dommageable qu’elle soit, apparaît comme indissociable du processus de graphiation : tracer, c’est toujours-déjà figurer, « faire apparaître ». Le dessin « informe », pourtant, réalise la prouesse de se soustraire à cette « violence de dégagement » (lldm, PC5) pour s’en tenir à un état de trace, d’où n’émerge aucun « déjà-connu » : c’est un dessin qui échappe à son devenir-image, qui abandonne pour un temps la forme qu’il manifeste pour « se manifeste[r] lui-même obstinément » (id.). C’est un dessin qui, en d’autres termes, cesse d’être transitif : on ne voit plus « à travers » lui « l’objet » qu’il cherche à désigner, il se « délie de la reproduction pour assumer d’autre fonctions que celles d’une représentation » (Vauday, 2008).

De l’informe à l’illisible.

Transposée à la bande dessinée, cette irrégularité de la forme m’intéresse en tant qu’elle fait obstacle à l’une des caractéristiques essentielles du dessin dit « narratif » : son potentiel discursif, ou la facilité avec laquelle il se laisse appréhender, traduire en termes linguistiques (3). Lire un dessin, une image reviendrait à en identifier les traits essentiels et à les convertir en une série d’énoncés de type linguistique allant de la description (ce que je vois) à l’interprétation (ce que j’en conclus), « [...] la conversion du tableau en proposition linguistique se faisant d’autant plus naturellement que le tableau (plus généralement : le visible) obéit déjà à l’organisation spécifique du discursif [...] » (Groensteen, 1999). Le récit naît de cette conversion ininterrompue du visible en discursif, au sein de laquelle le regard n’est qu’un « moment furtif du rhétorique, auquel on le destine, pour qu’il se soumette tôt ou tard à sa puissance d’achèvement » (lldm, PC5).

Le dessin informe s’extrait de cette logique dans la mesure où il ne s’organise plus autour d’aucun trait que nous puissions identifier comme « essentiel » ; la proposition de Töpffer est dès lors mise en échec puisqu’un tel dessin postule une relation de stricte équivalence entre chacun de ses composants, et que n’émerge plus de cet entrelacs aucun « objet » visé, aucun centre de perception. En s’extrayant du principe mimétique, le dessin rend impossible les diverses opérations de traduction qui assurent d’ordinaire sa lisibilité , et met en échec la logique logocentriste qui préside à son fonctionnement. Le dessin informe devient donc illisible dans le champ de la bande dessinée précisément car il refuse cet « assujettissement du trait au logos », dont parlait aussi Pontévia (4).

C’est un dessin, en somme, dont on ne peut rien dire parce que lui-même ne dit rien, un dessin qui n’est plus « descriptif » mais « organique » (lldm, PC5). Le dessin illisible instaure ainsi, en certains lieux de l’œuvre, comme des poches de résistance au déploiement du récit, des réserves de sens qui sont comme des silences (la musique, rien que la musique) et qui demandent à être appréhendées autrement. Ainsi Alagbé, dans Ecole de la misère, insère au sein d’une scène d’amour certaines compositions plus abstraites qui font obstacle à l’avènement linguistique de la forme : je ne sais plus, face à telle ou telle vignette, où se situent les corps. Pauses figuratives qui sont autant de respirations énigmatiques au cœur de la scène, imprimant à la lecture un rythme syncopé, un jeu d’à-coups.

L’EXPÉRIENCE DU VISIBLE

De ce défaut de lisibilité (qui n’est pas, pour l’économie générale de l’œuvre, déficit), le dessin tire la possibilité (la condition ?) d’une affirmation difficile – voire impossible autrement, qui est celle de sa propre visibilité. Mais que vois-je, précisément, dès lors que je ne peux plus lire ?

Présence du dessin

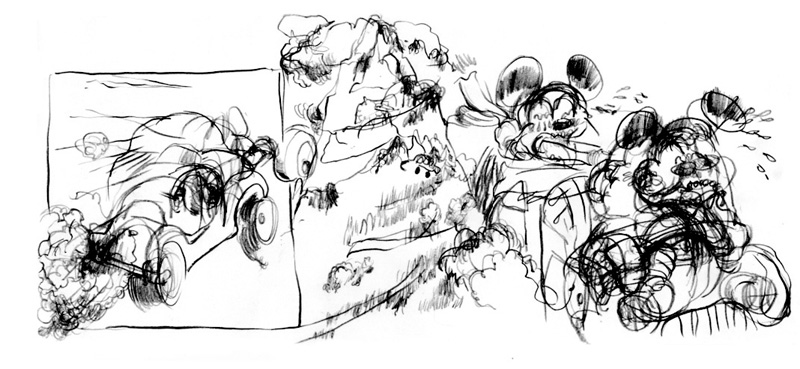

La première chose que le dessin illisible rend visible, c’est sa propre inscription, sa propre nature de trace : il se présente comme un arrachement au blanc de la page, une conquête sur le vide dans lequel il continue de demeurer — et qu’il rend du même coup perceptible. Dans une immense majorité de la production, ce vide originel, ce rien nécessaire à l’émergence de tout tracé est systématiquement occulté par l’image, l’émersion de l’une entraînant nécessairement l’anéantissement de l’autre. Le vide serait-il si horrible, qu’il faille s’en prémunir au point de superposer l’image à l’image ? — le principe de l’insert (dont les éditions Soleil ont fait une signature) constitue en ce sens une sorte de comble. Ici la page se conquiert, par saturation.

Le dessin illisible permet de repenser ce rapport du tracé et de la surface sur un autre mode, relevant davantage de la tension dialectique que du conflit à proprement parler : l’un comme l’autre trouvent dans ce régime de co-présence les conditions de leur affirmation, et c’est pourquoi le dessin signale, au-delà de lui-même, le blanc périphérique dans lequel il s’inscrit. S’il favorise un tel déport du regard, c’est qu’il n’est pas régi, contrairement au dessin narratif, par un quelconque impératif de convergence : il n’est plus guidé vers un point focal du dessin au détriment de tous les autres, mais tend au contraire à errer, ne pouvant se fixer sur rien — et va jusqu’à s’éparpiller au-delà du dessin lui-même, dans ses marges. C’est dans la perception soudaine de cette marge (habituellement neutralisées sur le plan de la représentation, et dont la valeur est ici égale à celle du trait) que se signale la dimension émergente (et non permanente) du dessin. Des auteurs comme Manouach ou DoubleBob exploitent parfaitement ces tensions entre la présence de leur dessin et le blanc qui l’entoure, l’un menaçant sans cesse, en même temps qu’il la signale, l’existence de l’autre pour pouvoir à son tour exister — chaque auteur jouant subtilement des ressources poétiques inhérentes à ce jeu fragile d’apparition/disparition.

Matières

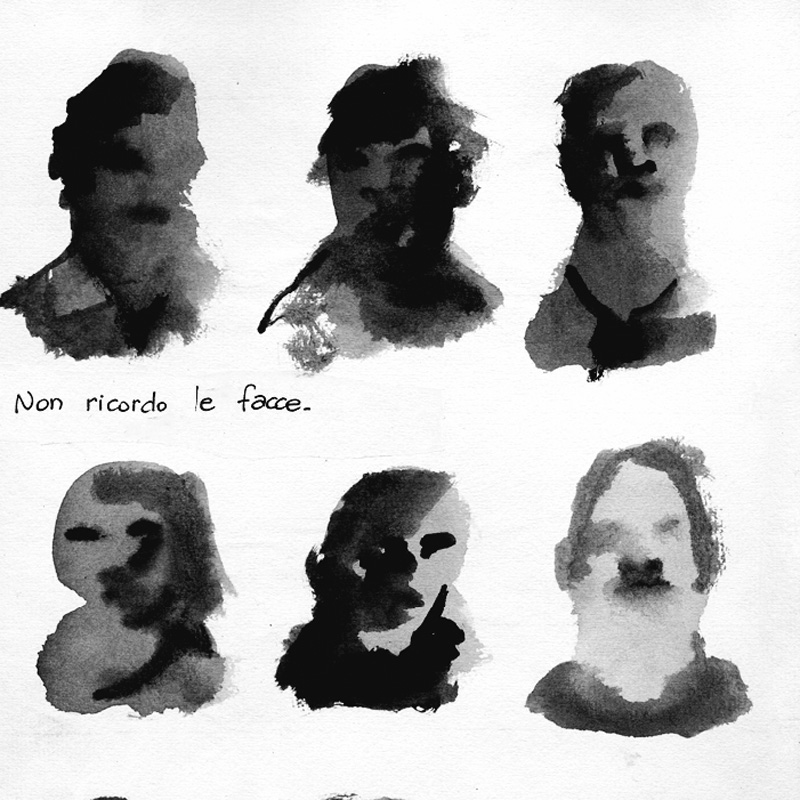

Le dessin illisible, au-delà de cette pure présence, permet aussi de révéler mieux qu’aucun autre le fait que tout dessin, « loin de n’être que [la] formalisation idéelle [d’un] contour, ressortit lui aussi au domaine de la matière » (lldm, PC5). En réalité, la confrontation au dessin continuant de s’expérimenter sur le mode du surgissement, son émergence est simplement déportée depuis l’identification d’une forme vers « ses caractères propres, ses modes de propagation, d’extension, de production interne, sa visibilité » (Vauday, 2008), sollicitant dès lors un mode de vision haptique (5).

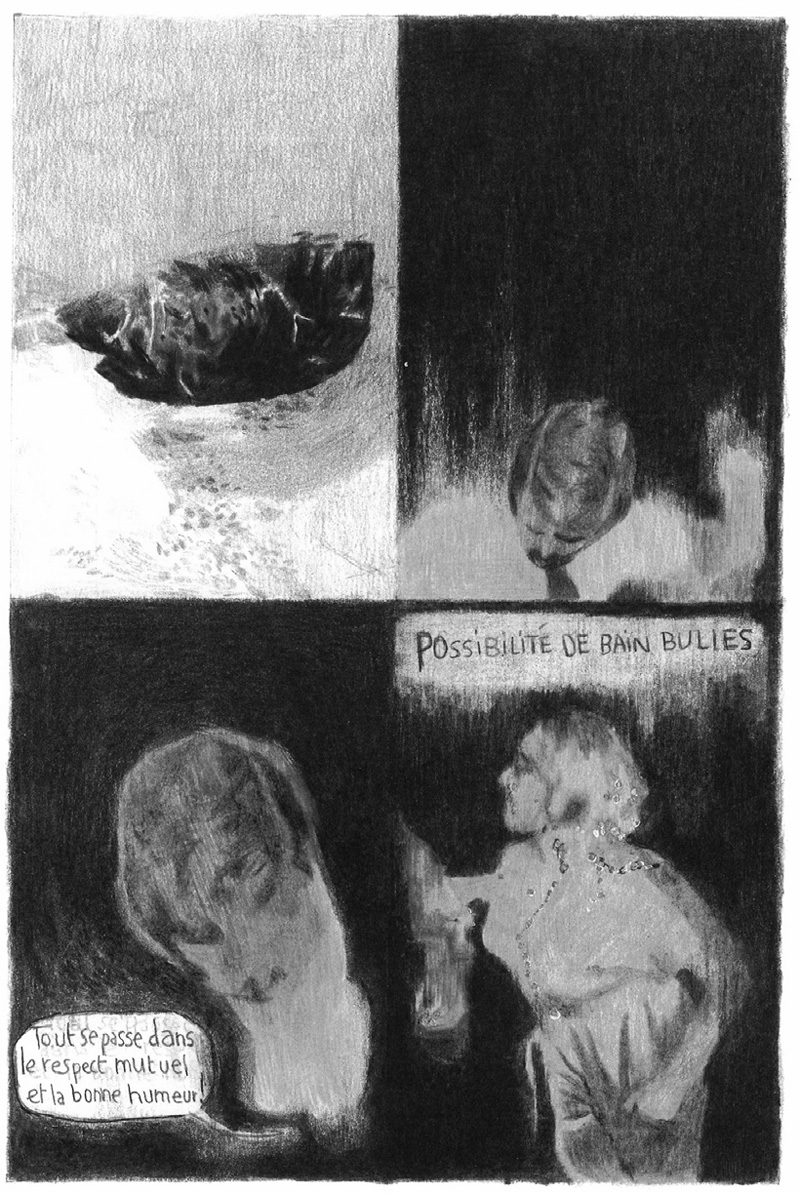

Ce n’est donc pas, finalement, que l’on n’y voit rien, mais plutôt que l’on est forcé de voir quelque chose dont on ne sait que faire, que l’on ne sait pas regarder — à savoir le trait, dans toute sa nudité. Le dessin informe, en ce sens, produit une sorte de visibilité contradictoire, une nouvelle expérience du regard : il attire mon attention sur sa matérialité, l’évanouissement du mimétique laissant le champ libre au déploiement du poïétique (6). Tel dessin de Dominique Goblet se contente par exemple d’exploiter les ressources matérielles offertes par l’outil : je ne peux rien affirmer d’autre, à propos de ce dessin, sinon qu’il est un dessin au crayon (tout le reste n’est que supposition : conque ? silex ?). Ce qu’il y a d’intéressant en l’occurrence (dessin illisible ponctuel, inséré dans un flux d’images plus déchiffrables), est que cette prise de conscience concernant l’outil détermine par contiguïté (contamination) mon appréhension de la matérialité du dessin dans les cases adjacentes : ayant vu le crayon une première fois, je le vois mieux dans les autres cases, je ne peux que le voir.

Autre composante de la bande dessinée dont la matérialité est d’ordinaire largement escamotée : le support sur lequel vient s’imprimer le dessin. Une nouvelle fois, l’illisibilité permet de faire réparation à cette transparence, dans la mesure où elle dépend parfois de la nature de certains supports. Ainsi de ce dessin de Reviati, où ce sont les aspérités du papier qui empêchent le pinceau (l’outil) d’apposer correctement la gouache (le matériau) sur le support. En conférant au dessin cet aspect rongé, le support participe de son illisibilité et révèle ainsi sa présence sourde, mais obstinée.

Le dessin illisible, loin de n’être que l’expression d’un refus, peut donc également s’affirmer en tant que geste — dimension qui, d’ordinaire, tend à s’éclipser. Mais le risque qui pèse sur l’expression de cette matérialité est qu’elle « s’enferme sur elle-même et sur ses attributs » (Vauday, 2008) et dès lors s’épuise, s’étiole. L’illisibilité du dessin est à la fois la garantie de son existence propre, et le risque de son hermétisme et de sa dissolution. Il faut donc que le dessin trouve, dans cette illisibilité même, les moyens de se dépasser sans se renier et de renouer avec une forme nouvelle d’expression.

USAGES DE L’ILLISIBLE

Assurer une lisibilité à l’illisible, culpabilité latente ? Volonté tardive de rattraper ce que pourtant je cherche à fuir depuis le début — l’élucidation rassurante du compréhensible là où mon regard pourtant n’aspire qu’à l’égarement ? J’aimerais me tenir sur cette ligne de crête d’un dessin qui refuserait la clarté des formes et l’assujettissement au logos, continuant d’exhiber sa matérialité tout en s’insérant dans une expérience (7) de lecture globale.

L’intensité

Comme chez Evens, par exemple, qui sature régulièrement certaines vignettes de traits aquarellés, jusqu’à rendre indéchiffrable, au-delà de la superposition des couleurs, la composition de telle ou telle scène. Il faut que l’œil s’arrête longuement sur le dessin pour que commencent d’émerger d’incertaines figures humaines, des structures architecturales inachevées, un semblant d’ordre dans ce chaos. L’illisibilité repose à la fois sur l’inachèvement des corps et des décors et sur la superposition des aquarelles, dont la transparence, comme elle opacifie sans les masquer complètement les couches sous-jacentes, ajoute encore à la confusion. Il résulte de cet entrelacs que je perçois davantage la scène dans sa globalité que ce que je la déchiffre dans son détail. Je suis comme débordé par la profusion matérielle de ce que j’ai sous les yeux, je perds le contrôle. L’illisibilité figure ici par excès de visibilité l’intensité de certaines scènes.

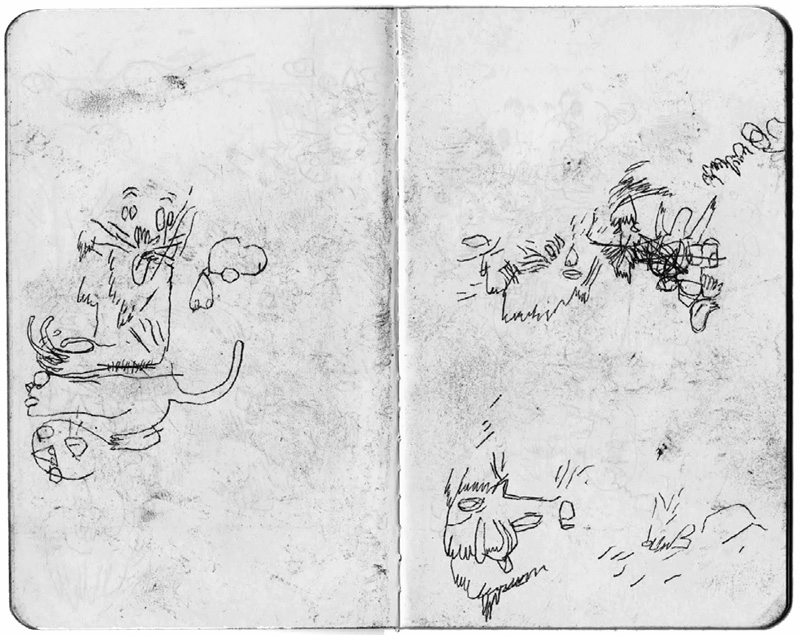

La dissolution, l’oubli

À l’inverse d’une telle pratique, qui fait dépendre l’illisibilité de l’excès, de la saturation, se situe l’ouvrage Oublier Tian’Anmen où Reviati recourt à une forme d’illisibilité par dissolution. Dans le dernier tiers du livre, s’établissent des sortes de galeries de portraits dont les visages tracés à l’aquarelle, à force de simplification, parviennent à une forme d’évaporation — comme si l’auteur, cherchant à forcer l’émergence du souvenir, ne parvenait qu’à sa désagrégation. Il atteint cet effet en usant, pour son aquarelle, d’une quantité d’eau trop importante, et la dissolution de la peinture dans l’eau renvoie ainsi du même coup à la dissolution du souvenir dans la mémoire. L’illisibilité, qui s’installe ici progressivement, discrètement, accompagne l’inexorable mouvement de l’oubli.

Ces différents exemples pour montrer que sans jamais renier les caractéristiques qui sont les siennes (le refus du transitif, l’affirmation du visible), le dessin illisible parvenait à s’insérer dans divers types de projets stylistiques qui lui permettaient, en une sorte de dépassement intégrateur, de s’extraire du formalisme tout en jouant en (à) plein de sa singularité.

Certaines œuvres, enfin, ouvrent une troisième voie dans ce système, puisqu’elles ne s’insèrent ni dans la matérialité pure, ni dans un usage rhétorique à proprement parler. Il s’agirait plutôt, dans ce cas, de renouer avec un dessin qui imprimerait à l’œuvre son rythme, par le jeu de formes qui ne distingueraient pas le trait de la couleur, et des métamorphoses de ces formes. Il me semble que le propos qui émerge d’une telle pratique permet de s’extraire du prisme narratif, et demande à être appréhendé, en ce qui concerne le dessin, sur un mode que faute de mieux je qualifierai de « chorégraphique », en tant qu’il est un jeu sur l’espace et le rythme produisant, malgré tout, « de la pensée » hors du cadre discursif et narratif traditionnel. Je retombe alors, bouclant la boucle, sur la « matiération intellectuelle », dont parlait L.L. de Mars, selon laquelle « dessiner c’est déjà produire du récit et de la pensée hors de toute connotation (hors du fait de dessiner quelque chose). » (lldm, PC5).

Si ces considérations n’en sont encore qu’au stade d’intuitions, je reste convaincu que c’est dans cette perspective que l’illisibilité doit connaître ses plus ambitieuses réalisations, dans la mesure où elle nous enjoint alors à modifier durablement et fondamentalement notre rapport au médium, en insistant notamment sur le rôle déterminant que doit jouer en son sein le dessin enfin débarrassé de ses traditionnelles catégories d’analyse, et d’où émergerait « un plan spécifique à la création qui ruinerait la souveraineté de la vérité philosophique comme mode d’examen et de connaissance du monde. » (lldm, PC5)

notes