Stupéfaits (notes sur une épidémie)

par L.L. de Mars

Il aura fallu au noyau éditorial de Pré Carré au moins une épidémie pour que, au bout de 15 numéros, nous considérions utile, intéressant, de nous pencher sur un fait d’actualité. Nous pouvons gager qu’il faudra au minimum une guerre mondiale pour que ça nous reprenne.

Même si les conditions dans lesquelles chacun d’entre nous a vécu ces deux mois de déréalisation collective sont loin d’être les mêmes, nous avons pu observer certaines conséquences indirectes du confinement sur la circulation de ce que j’appellerais grossièrement les œuvres de l’esprit — livres, musiques, films — sans, pour autant, parvenir à interpréter ensemble leurs causes, leurs motivations, de façon homogène ; il ne nous est pas apparu si simple de tirer de ces observations des conclusions claires, partagées, satisfaisantes pour nous quatre. Ceci nous a conduit à un faisceau de pistes interprétatives, un jeu d’hypothèses duquel naîtra peut-être un prisme intéressant pour comprendre comment une petite portion du monde — la nôtre, celle des musiciens, écrivains, cinéastes, auteurs de bandes dessinées et leurs éditeurs, producteurs, etc. — a produit sa propre réponse au cadre de l’épidémie et à celui de son traitement politique et médiatique (celui-ci interdisant l’approche frontale et rationnelle de celle-là).

Quelles observations nous ont particulièrement arrêtés ? Il s’est agi, sensiblement, moins d’une transformation réelle des usages pour les adapter à une situation nouvelle que d’une série de mouvements collectifs irréfléchis, non concertés mais contaminants, dont la valeur fut surtout de rendre perceptible un tissu de relations déjà largement entamé — mais jusqu’ici peu formulé — aux œuvres comme à ceux qui les produisent et à leurs places respectives dans les différentes catégories d’échanges qui constituent le maillage social : autrement dit, par un dérèglement des conditions de circulation des œuvres, des corps, des discours, le confinement nous aura apporté une parallaxe, un déplacement de l’appareil d’optique sociale et politique moins propre à rendre compréhensible des conditions d’exception qu’à révéler en creux les conditions d’usage déjà en place.

Pour ma part, dans ce texte (peut-être poursuivrons-nous plus tard ce travail spéculatif), je me pencherai essentiellement sur quatre des objets affectés, à titres divers, par la retenue des corps et ses conséquences sur les œuvres de l’esprit : sur la représentation de soi, essentiellement symbolique, des auteurs de bandes dessinées comme, sans doute, d’une grande partie des artistes (j’inclue les écrivains dans la catégorie artistes, n’ayant jamais compris la nécessité de les accoler comme deux opérateurs distincts de création) ; sur la représentation symbolique des œuvres dans le tissu social, qu’on pourrait appeler plus simplement leur valeur ; valeur de laquelle découle également le troisième point, celui des dispositifs fonctionnels de leur circulation ; enfin, évidemment, le confinement nous aura permis d’observer l’effervescente préparation par la marchandise de nouveaux usages des œuvres conçues tantôt comme objets culturels, tantôt comme supports de loisirs sans que la frontière soit toujours bien nette entre les deux (ce flou entretenu est une plus-value pour les deux représentations, allégeant l’une et gratifiant l’autre). Ce dernier aspect étant sans aucun doute un des plus évidents, je vais le brosser à grands traits.

Préparatifs

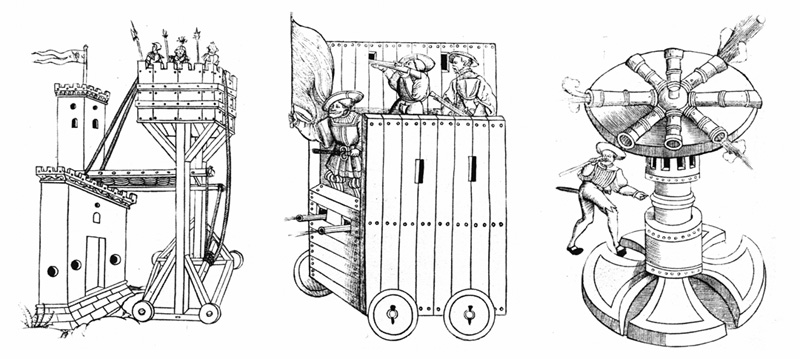

On a vu, chez les grands éditeurs (et chez certains plus modestes) se libérer un flot des dons numériques, flot observé et commenté comme une forme de largesse solidaire dans une période de difficultés ; avant même qu’on se demande par quel étrange mouvement d’esprit il y aurait le moindre rapport entre ces difficultés et le largage de milliers de fichiers numériques par leurs producteurs mêmes, il est bon de se demander si les mêmes mouvements apparents ont bien la même valeur et le même sens pour tout le monde... On peut imaginer que les petits éditeurs, labels, producteurs, se sont vus, à tort ou à raison, dans le vertige d’une disparition longue de leur travail de l’optique collective ; probablement, leur mouvement accompagna-t-il celui des auteurs eux-mêmes qui se sont mis à distribuer leurs œuvres numérisées à tout-va. Mais on peut légitimement douter que Delcourt ou le Lombard aient partagé en quoi que ce soit leurs motivations. Les dons de pdf orchestraient chez ces derniers une promotion d’une générosité calculée (à zéro), préparant le terrain de la reprise : en refilant les premiers tomes de leurs séries insignifiantes, comme les Humanos traquant un nouveau public momentanément captif de son salon, Delcourt, le Lombard, Soleil, trouvaient là l’occasion inespérée d’offrir des vieilles pièces de leurs puzzles pour encourager l’achat des autres, avec une mention filou toute particulière pour Delcourt, et le Lombard (même groupe) qui, en faisant passer par les e-librairies, subordonnaient le cadeau à une inscription. Une première laisse. Les e-libraires eux-mêmes, qui ramaient tant jusque-là à convaincre de leur utilité (nulle, effectivement, personne n’ayant besoin des services d’un centaure aberrant à cul de libraire et à tête d’Amazon), faisaient leurs propres offres en voyant opportunément se creuser, enfin, la niche dont ils rêvaient. Certains particuliers leurs emboîtaient le pas, comme un certain Moynot qui filait ici trois volumes d’une série en cours et le début du dernier, façon comme une autre d’avouer le temps court de sa propre valeur marchande. Il n’y a QUE des petits profits... Certains s’adonnèrent à la retape la plus crasse en limitant les dons dans le temps, comme une vente flash de bonimenteur (La Boîte à bulles, les Humanos, Glénat avec ses mangas — « Les éditions Glénat proposent l’opération #restecheztoiavecunmanga qui a commencé lundi 23 mars et se poursuit pendant tout le confinement. Chaque jour à 9 h, un tome d’une des séries incontournables de l’éditeur est en libre accès pendant 48 h ! »). Enfin, nous submergeaient les magazines en ligne gratuits — Bamboo mag, Robinson, Irréductibles, etc. — autant de catalogues criards des plus gros éditeurs.

Il s’est agi à la fois d’acclimater, par des appâts grossiers, à un mode de consultation médiocre autant qu’aux conditions de sa circulation et de préparer des usages : ceux, pour l’instant difficiles à ancrer en France, de la lecture numérique de bandes dessinées. Les éditeurs de mangas, comme Kazé, ou Kana (Dargaud), furent évidemment les plus intéressés à ces hameçonnages, leurs productions s’en- quillant rarement au-dessous de quinze volumes.

Les éditions alternatives ne furent pas en reste, par ailleurs, sans que leurs motivations ne fussent si clairement séparées de celles de l’industrie culturelle (vieux numéros de tel magazine chez les uns, partie du catalogue la moins bankable chez les autres ; il faudrait questionner un peu plus sérieusement le sens des mots don et générosité quand ils sont ceinturés d’autant de réflexes de survie épicière...)

Il faut noter un point crucial pour bien comprendre le sens tout relatif de ces dons et leur ambition implicite : aucune de ces offres ne concernait la création numérique. Quel que fût la qualité réelle de ces œuvres, rien n’en avait été conçu pour être moulé dans un format numérique ni lu de cette manière, rien n’y avait la simple, élémentaire, nécessaire intelligence, d’avoir précédé une création de la compréhension spécifique du flux et de la forme numériques, de ce qu’ils signifient, permettent, exigent. Coup publicitaire double : ceux qui resteront rétifs à la lecture sous cette forme après l’avoir éprouvée, au moins appâtés par l’intéressement marchand, pourront aller au livre ; les autres, finalement convaincus par elle, pourront désormais grossir le marché des lecteurs numériques. La seule exception fut la décision par les éditions Hécatombe d’ouvrir gratuitement leur collection de bandes dessinées numériques, RVB (qu’il se soit agi ici de dons limités dans le temps de tout le catalogue plutôt qu’un don total d’œuvres choisies laisse penser que la grande difficulté rencontrée par éditeurs et auteurs à faire connaître et aimer cette approche des bandes a convaincu l’éditeur de mettre en place une sorte d’appât commercial ; une tentative marchande chez un éditeur aussi obstinément moderne et désintéressé est si incongrue — et vouée à l’échec — qu’il est difficile de ne pas la trouver touchante).

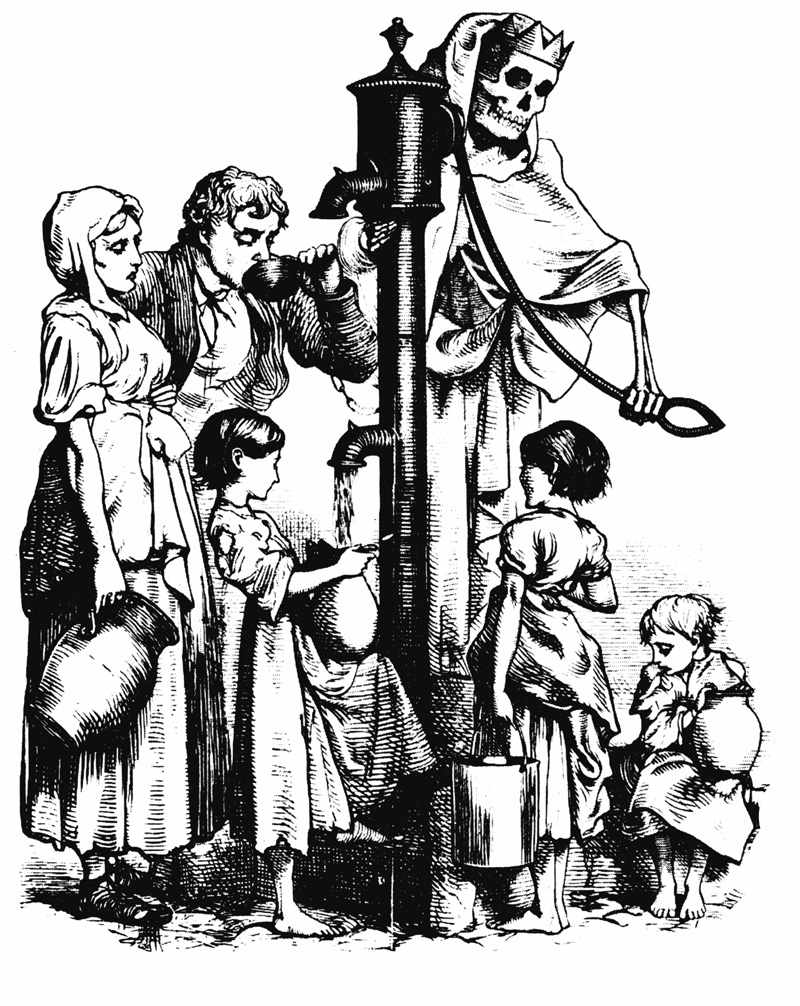

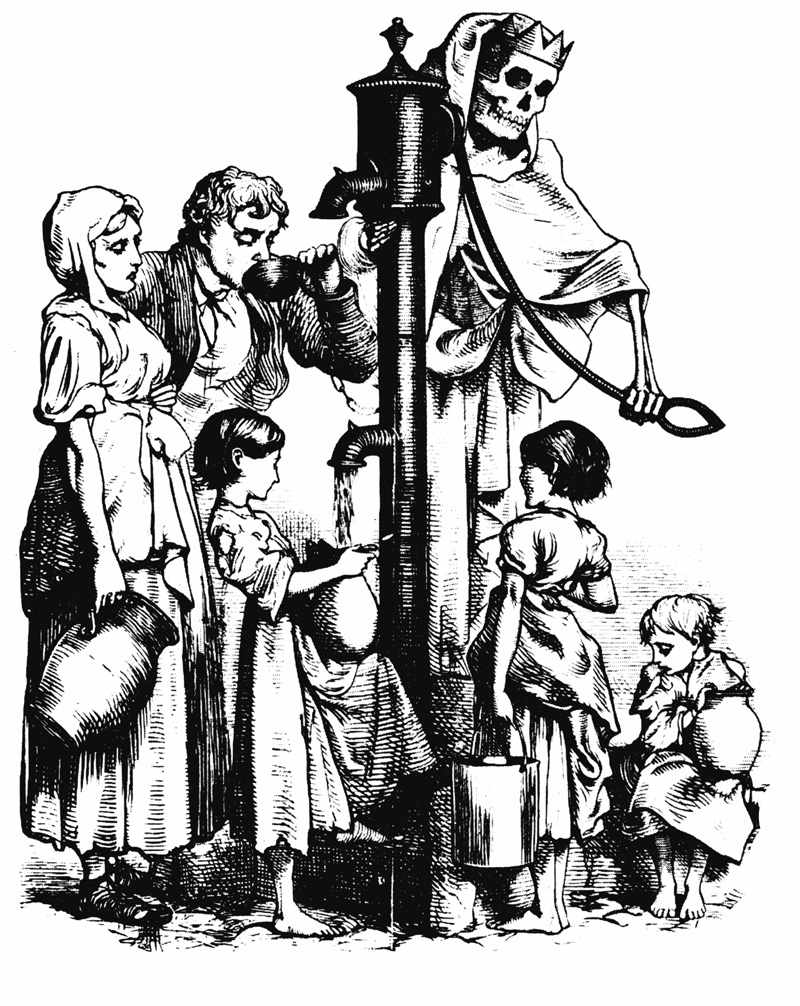

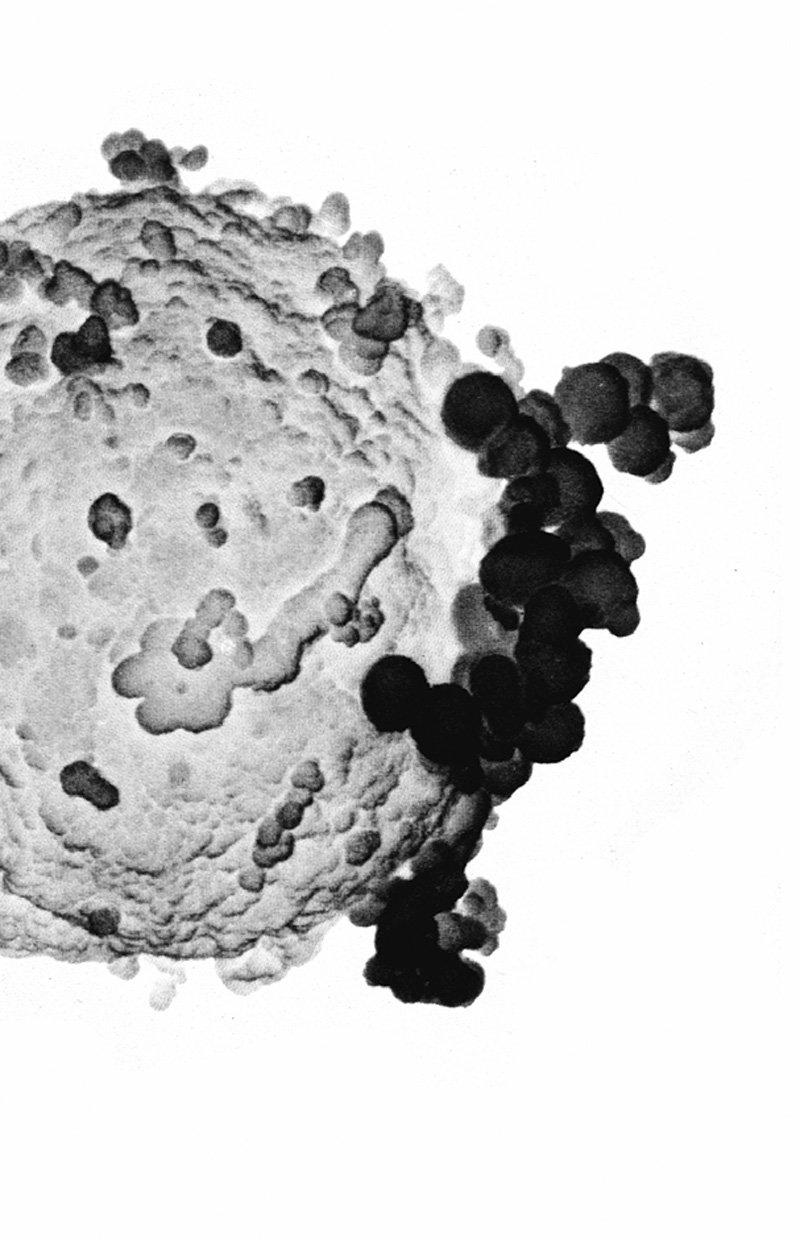

Les effets de l’image-épidémie (ceux de l’épidémie elle-même concernent la clinique et n’ont, en vérité, qu’un rapport lointain avec ses conditions d’apparition dans le discours et les représentations) ou, plus exactement, les effets du confinement, des décisions prises sur le marché du livre pour y répondre, ont été largement commentés. Les prévisions sont à peu près partagées par tous, ce qui incline évidemment à s’en méfier autant que d’une rumeur : leur valeur pronostique sera essentiellement auto-vérificatoire, puisque les décisions qui vont en découler ancreront irréparablement dans la réalité les craintes qui les auront fait naître (1).

De la menace qui plane au-dessus du monde de l’édition, de celle qui semble devoir fragiliser voire détruire les librairies elles-mêmes, des nombreuses inconnues planant sur l’horizon des auteurs comme celui des éditeurs, à peu près rien ne sera exploré ici.

Je me suis attardé sur les aspects les plus intérieurs au monde de la production artistique, notamment celui des bandes dessinées et de ce qu’on appelle leur consommation. Je vais préciser, même si c’est très probablement inutile pour ceux qui nous lisent, qu’à aucun moment nous ne faisons nôtre le vocabulaire de la consommation pour parler des œuvres de l’esprit, fussent-elles intégrées par le média où elles s’inscrivent (livre, exposition, numérisation etc.) à la circulation des marchandises, médias dont elles deviennent, certes, codépendantes, mais sans pour autant, jamais, s’y réduire ni s’y absorber. C’est afin d’être le plus clair possible que je vais donc commencer par une précaution : le principe même d’une consommation est de réduire tout ce qui passe par elle pour n’en tirer qu’une certaine quantité de substance, laissant de côté une grande partie, devenue déchet. Il n’existe aucune forme de consommation d’un livre par la lecture, ou d’un film par son visionnage, qui les réduirait, qui les transformerait partiellement en déchets. La nourriture, les machines, les outils, se diminuent de leur usage. Les œuvres se grandissent, elles, de leur usage. Chaque usage d’un livre le rend plus complet, plus complexe. Les objets d’une consommation se réduisent d’être partagés. Les œuvres de l’esprit, les œuvres d’art, s’agrandissent d’être partagées. Plus nous sommes nombreux à partager une œuvre de l’esprit, plus elle s’augmente et se complète de conceptions, d’interprétations, d’hypothèses inconnues, imprédictibles, dont chacune viendra la rendre plus riche et ouvrira le territoire de son arpentage. Quiconque considère une œuvre de l’esprit, une œuvre d’art, comme un bien de consommation, n’a pas la moindre idée de ce dont il s’agit. L’intérêt qu’on prêtera à utiliser le vocabulaire de la consommation pour parler des œuvres d’art est soit subordonné au désir personnel d’y trouver un certain profit, soit au désir symbolique d’abaisser les œuvres de l’esprit, soit au désir politique d’engoncer dans la grille marxiste — ou au désir vénal de capturer dans le désir capitaliste — tous les échanges possibles de toutes les choses possibles parce qu’il nous serait impossible d’en comprendre, sinon, la singulière nécessité. Ce manque considérable d’imagination politique, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il frappe précisément les œuvres d’imagination. Ceci étant dit, je peux poursuivre mon chemin.

Stupéfaits

Le confinement semble avoir renvoyé un grand nombre d’artistes à certains impensés de leur condition symbolique. Une grande part d’entre nous a pu observer, chez soi-même comme chez les autres artistes, une sorte de première phase, après l’annonce du confinement, d’abattement, d’hébétude. Que pouvait être cette hébétude ? Qu’est-ce qui la motivait ? Que pouvait-elle bien signifier ?

Un premier mouvement de pensée considère non pas les corps pris dans cette suspension mais le temps social, le maillage des temporalités individuelles pris dans le tempo ordonnateur. Les rythmes pris dans la mesure. C’est le temps qui fut la grande question de cette période, frappé d’une sorte de nouveauté sensorielle et expérimentale, un temps nouveau, battu à des mesures jusqu’ici insoupçonnables, suspendu. Le caractère expérimental de ce temps suspendu tenait bien moins à la réalité corporelle de son épreuve, qu’à la représentation imaginaire — du moins dans les premiers temps, avant toute analyse politique de ce qu’il faudrait bien appeler des classes temporelles — qu’il était partagé par tous, qu’il représentait quelque chose comme un tout de la société bien plus sensible, plus insistant et frappant, que le temps social. Le temps du travail. Tout ceci, évidemment, était faux : la répartition des modes temporels n’était pas plus égalitaire dans le confinement que la répartition du temps du travail n’est égalitaire hors de lui. Il aura fallu, pour en prendre politiquement conscience, une semaine de sortie lente de l’hypnose qui venait de frapper tous les discours. Ce temps suspendu présentait au moins pour tous une même difficulté, celle de l’intégrer à la vie réelle : cette suspension même, était une réponse à la nécessité symbolique de faire de cette traversée-là un à-côté de l’existence — une paravie provisoire — qui puisse être pensé uniquement dans l’horizon de sa sortie ; a fortiori parce que rien de précis ne venait l’annoncer.

Ainsi, nous nous sommes trouvés pris dans le paradoxe de disposer intensément d’un temps réfuté intensément. Bien entendu, ce rapport à l’occupation comme à la préoccupation, n’a pas touché de la même manière toutes les formes d’existence, même dans le cadre social resserré sur lequel j’ai décidé de me pencher ; comment faire rentrer ce temps dont on ne voulait pas dans la vie que pourtant, factuellement, il dévorait ?

Disposer de ce temps-là a sans doute été une source d’angoisse pour tous ceux qui repoussent leur travail de création au nom des empêchements qui le frappent, notamment ceux du travail salarié : condamnés à faufiler les moments d’atelier entre les larges plages de travail alimentaire, de nombreux artistes se font à l’idée que c’est lui qui conditionne leur faible régime de création et réduit l’ampleur des gros projets, des constructions à long terme. Sans cesse remises à plus tard dans l’attente d’un temps retrouvé, ces œuvres rêvées à travers la grille de ces obstacles a pu, au moins symboliquement, trouver dans le temps soudainement offert par ce confinement une libération bienvenue. Mais au grossissement fantasmatique de l’importance d’un projet inlassablement repoussé correspond le grossissement inévitable de l’angoisse de son échec : suffoqués par cette injonction brutale à faire enfin ce qu’on se promet de faire depuis si longtemps, ils furent assez nombreux, j’imagine, à se poser au minimum deux questions paralysantes : ce projet-là était-il encore vraiment un projet ou n’était-il que le moteur d’une rêverie de soi ? Ne s’était-on pas rêvé, avec l’envergure de ce monstre de travail, les moyens de le réaliser ?

Aujourd’hui encore, alors que ce numéro vient à peine de sortir (en juin 2020, première mention historique d’une date de parution dans Pré Carré !), la suspension des relations aux œuvres de l’esprit est toujours palpable : elles ne sont pensées, représentées, que dans la projection d’un retour « à la normale », une normale imaginaire que la sortie de l’exception, seule, accule à exister, censée nous relier aux rapports sociaux du temps retrouvé. Les éditeurs sont tous d’accord pour considérer que le temps qui nous sépare de l’habituelle rentrée littéraire est un temps inhabitable, et ils ont condamné au néant l’été qui vient, comme n’importe quel autre été ; les auteurs eux-mêmes, qu’ils aient vu leurs livres disparaître dans un gouffre sombre quand ils avaient été publiés juste avant le confinement ou que leurs livres à paraître soient promis à un horizon lointain, repoussé la plupart du temps d’une année, semblent vivre une paralysie de l’imagination pour produire des nouveaux cadres de création dans le temps réel, celui d’aujourd’hui, celui d’à peine demain.

Mais ceci est sans lien avec l’hébétude qui a frappé le monde artistique la première semaine de confinement : de très nombreuses activités artistiques, qu’on aurait pu imaginer se décupler devant l’étirement du temps ouvert, se sont enfouis dans un ralenti étonnant, gelant des milliers de mains au-dessus du papier. Un grand nombre de mes correspondants, au moment où j’observais chez moi-même le début de cette suspension, s’occupait étrangement au jardinage ou à la cuisine bien plus qu’à leur travail artistique, semblant d’un coup dévaluer son importance devant d’autres activités. En quoi cet arrêt d’une grande partie du monde du travail salarié pouvait-il à ce point inquiéter et affecter le travail artistique ? Peut-être, telle est mon hypothèse, avons-nous vu céder les cloisons symboliques qui protègent illusoirement la fonction art des temporalités du Marché ; peut-être la réévaluation de son propre calendrier par celui d’une société toute entière a-t-elle réveillé l’ambiguïté narcissique qui préside, chez les artistes, au polissage de leur miroir social. Un des effets de la grande difficulté qu’il y a à trouver une place légitime dans une société qui ne sait guère quoi faire de ses artistes quand ils ne sont pas mausoléifiables, est la recherche permanente de gratifications symboliques. Parmi elles, la valeur d’exception de la position artistique n’est pas la moindre. Ce sentiment repose sur de profondes ambiguïtés et un certain nombre de dénis : cette position d’exception, par exemple, ne semble pas affectée par le temps, par une historicité. Une fois acquise, la certitude qu’un artiste échappe à la plupart des conventions, notamment des conventions sociales, des relations de subordination, ne sera plus guère questionnée au cours de la vie. C’est sa rente symbolique immédiate. Ceci laisse dans une zone d’irreprésentation, relativement floue à ses points de contact avec la vie sociale, ce qu’un artiste peut devoir au battement du temps de la société du travail. Cette construction d’une image de soi, d’une position — qui d’une certaine façon n’aurait pas à redéfinir ses cadres oppositionnels parce qu’à sa manière, elle incarnerait naturellement l’opposition — est un poison : l’opposition au marché, à la normativité et, par la bande, à des milliers de signes d’une conformité aux idéalités sociales, doit inlassablement être refaite, reformulée, pour exister. Pour qu’il soit possible de se constituer avec elle. Sans quoi, faire l’art fait la bête.

Le décalage incroyable qui peut exister entre les œuvres elles-mêmes et l’image de soi qui diffuse parfois des déclarations d’artistes sur leur métier, est le produit de cette constance des échanges sociaux par laquelle, dans un renversement de position, ce serait l’art qui fait les œuvres. Pourtant, ce sont bien les œuvres qui font l’art. La position art, elle-même, ne produit rien. Et le goût pour les cadres définitionnels — les périodes érigées en matrice, les genres, les écoles — fait oublier que chaque œuvre renverse les autres œuvres ; elle vient les augmenter et dilater au passage le cadre épistémologique lui-même dans lequel jusque-là elles étaient prises. Les œuvres sont des puissances redéfinitionnelles. Si on l’oublie, on peut tout aussi bien oublier, en tant qu’artiste, que ce sont nos œuvres qui auront, ou pas, la force stratégique de construire quelque chose, de nous construire par elle. Notre statut est la mauvaise farce que nous nous jouons.

Ces petits ajustements théoriques, s’ils ne sont pas faits à chaque œuvre, chloroforment l’expérimentation au profit de l’image de soi, celle par laquelle la fonction seule vérifierait qu’être artiste fait l’artiste, qu’être auteur fait l’auteur. La remise en cause des moyens de production, la transformation des habitudes sociales, n’est pas miraculeusement incluse, garantie, par la position artistique ; cette vision est semblable à celle des vieux partis qui n’ont gardé de leur polarité politique que le nom sous lequel ils étaient nés et qui les avait annoncés un jour en programme ; toutes leurs valeurs et leurs actes peuvent bien s’être retroussés intégralement sans que leurs militants cessent de se penser dans un même, éternel, inébranlable bord, inébranlable par la réalité elle-même, fut-elle fracassante de contradictions. Un grand nombre d’artistes a pris la mauvaise habitude de ne rien questionner de ce qui faisait l’exception de leur position au monde tout simplement parce que le bavardage social, les usages culturels, les intérêts du Marché, tricotent inlassablement la même maille. Chez les artistes les moins inclus au règne du marché, le fétichisme de la position sera parfois d’autant plus tenace que dans le domaine des gratifications, il n’y aura rien d’autre.

D’une certaine manière, on pourrait dire que la suspension du temps était jusque-là le privilège de la vie artistique, celle-ci n’ayant pas à questionner l’étendue des mécanismes de ses propres conditions d’apparition sociale (le sentiment d’échapper à la normativité dépend de son extériorisation plus que d’une quelconque redéfinition personnelle d’un mode d’être ou d’action). Que ces mécanismes fussent chevillés à tant d’autres activités, puissamment ancrées dans les échanges libéraux, les cadres les plus durs du travail, ceci n’apparaissait alors que diapré par les nombreux intermédiaires participant à créer, pour l’art, un espace de représentation symbolique exceptionnel, déréalisant : quelles que soient les difficultés puissantes par lesquelles le travail artistique se voit pris dans certaines séries de rapports instrumentaux, il est difficile de voir à quel point, pour exister, les œuvres sont dépendantes de nombreux fils temporels solidement amarrés au flux de la marchandise, comme à la circulation des corps normés par le travail. Ceci ne détermine pas le confort ou l’inconfort de la position artistique — qui n’a pas à être particulièrement discutée — mais sa forclusion. C’est cette forclusion même qui liquide la question du confort telle qu’elle se questionne pour d’autres sphères sociales.

Temps suspendu

Durant le confinement, le privilège de la suspension devient soluble dans un temps suspendu totalisé. L’apparition au grand jour des rouages fonctionnels enferrant le plus directement les œuvres et les artistes dissout le mirage narcissique sur lequel se bâtissent de nombreuses positions ; les voici, en quelque sorte, rattrapées par les cours du marché, prises dans ses ralentissements. Qu’on me comprenne bien : je ne fais aucun procès à cette déréalisation qui distingue le cadre de la vie artistique. Elle est non seulement un impératif catégorique pour travailler sans mourir d’isolement et d’incompréhension devant la précarité qui vous frappe, mais elle peut être le mécanisme de protection, le remède symbolique à cette précarité en créant une rétribution censée dépasser toutes les autres. Ne pas s’être séparé assez du monde du travail est une découverte invivable dès que s’y révèle la pauvreté du salaire symbolique dont on s’était jusque-là satisfait. La lecture marxiste a laissé imaginer que ce capital symbolique ne se soutient que de l’attente concurrentielle de trouver, à son tour, sa propre place sur un marché des œuvres, en vue d’une reconnaissance qui sera alors sanctifiée par l’argent. Selon cette lecture, le travail artistique serait placé intégralement dans le même cadre problématique que toutes les autres formes de travail, ne se différenciant en rien de l’auto-entrepreneuriat. Alors, quand la paupérisation symbolique apparaît au moins aussi misérable que l’incurie financière acceptée jusque-là en son nom, se remet considérablement en cause la question même du désir de créer exprimé en nécessité... Pour s’arracher à la mélancolie, déplacer l’horizon symbolique est nécessaire et quitter la lecture marxiste s’impose. Une œuvre n’est pas motivée par son placement dans un champ d’expertise dont elle attendrait patiemment le dédommagement tardif qu’une longue, longue, production gratuite verrait récompensée un jour par une juste rétribution. Elle est motivée par le seul fait d’exister comme mode de relation au monde, ce qui l’extrait de toute forme de calcul sur le devenir social. C’est ça, sa nécessité. Le devenir social est l’accident, bienheureux ou malheureux, de la circulation d’une œuvre qui, pour ne pas advenir, n’empêcherait pas pour autant l’œuvre d’être ce qu’elle est. Si ceci était entendu, le marché pourrait se soulager des âmes perdues de la sphère artistique qui, concevant l’imagination comme plus-value sur un marché des imaginations, pourraient aller l’exercer enfin ailleurs, dans des corps de métier ou effectivement la création est une affaire d’adéquation à une attente et d’efficacité (publicité, graphisme, merchandising, etc.) ; d’autre part, les artistes pourraient enfin être libérés des questions aberrantes qu’on leur pose et qu’ils se posent sur leur légitimité à poursuivre une œuvre ne les gratifiant ni financièrement ni symboliquement : cette gratification, quelle que soit sa place existentielle, est tout simplement hors sujet sur la question de la création. La gratification de la création, c’est l’effectuation du sujet, autrement dit : la création elle-même.

Le flot

Passée cette première période de paralysie quasi générale, c’est en quelques jours que nous avons pu assister à un renversement radical de la visibilité des artistes, par un déferlement volontaire des dons, de toutes sortes d’œuvres, dons provenant en grande partie des artistes eux-mêmes, mais également, nous l’avons vu, des producteurs, des éditeurs, etc. Tout ceci n’était accompagné d’aucune sorte de questions sur le sens de ce don, comme une sorte d’évidence inquestionnée : le temps dont chacun devait disposer pouvant être rempli par de la culture.

Voilà qui pose de multiples problèmes : rien n’est évident dans une société qui marchandise absolument tout, dans le fait de voir subitement s’ouvrir les vannes d’une disponibilité culturelle affolée, au-delà de toute possibilité de l’embrasser, de la consulter, d’en jouir, sans même se demander ce que cette valeur des objets était devenue en si peu de temps, ni pourquoi. Quel rapport établir entre la situation de confinement et une quelconque gratuité des œuvres de l’esprit ? Est-ce que la pénurie — encore faudrait-il pouvoir dire en quoi elle existait — impliquait cette forme du don ? Pénurie de quoi pour aboutir à cette réponse-là ? Puisqu’il avait fallu manquer de tout — ce qui n’était rendu vrai que par la folie d’avoir tout voulu stocker — alors ce qui ne manquait à personne devait à son tour se donner des réserves vides à alimenter.

On a pu ainsi voir une floraison ahurissante de sources d’œuvres numérisées, suivant au minimum trois flux principaux : le premier, émanant des grandes productions culturelles, a déjà été évoqué. En regard, à peu près en quantité égale, étaient annoncées la disponibilité d’innombrables œuvres expérimentales, obscures, de cinéma inconnu ou à peine visible, de livres rares, et celle d’incroyables réserves d’œuvres patrimoniales (flux également nettement touché par les choix d’œuvres dites « pointues » du patrimoine).

On a vu fleurir des screenshots de disques durs cinéphiles ou mélomanes, bibliophiles, proposant des listes interminables de titres prêts à expédition pour qui voudrait y piocher. Cette dérégulation incroyable faisait circuler les filmographies entières de réalisateurs (Ackermann, Ruiz, Farocki, etc.) aussi bien que des listing hétérogènes ahurissants, venant aussi bien de particuliers que, parfois, de sources institutionnelles. Parmi les questions qui accompagnaient ce fleuve effrayant, flottait celle-ci : pourquoi est-ce que ça n’était pas arrivé avant ? Qu’est-ce qui freinait jusque-là cette divulgation générale quand rien, dans la forme contemporaine de l’urgence, ne venait lui donner du sens ? Il est bien difficile de ne pas voir poindre dans ce déluge d’œuvres un regard apocalyptique sur le présent, interprétant la situation épidémique comme transformation radicale d’un état du monde, comme cassure anthropologique, impossible à contenir, à imaginer. Difficile de ne pas voir dans le jaillissement de ces millions d’œuvres du passé, un exercice de rattrapage dérisoirement urgent sur un monde pensé en voie d’effondrement. Avoir pris à ce point au pied de la lettre la certitude que l’avenir se construit avec le passé serait tragi-comique si tout ceci n’était pas juste absurde et, au fond, si petit-bourgeois. La panique narcissique des auteurs eux-mêmes semble répondre à une même angoisse catastrophiste ; les chapelets de dons de leurs propres œuvres avaient tout l’air de lignes de bouées colorées attirant désespérément l’attention sur le lieu de leur engloutissement.

On a pu assister au tressage serré des mouvements d’un marché — qui méprise depuis toujours les œuvres du passé quand elles n’ont pas été sanctuarisées par le cinéma populaire ou l’éducation nationale — à l’activité caritative dérisoire de toute une population culturelle dévote, soucieuse de distribuer son pain civilisateur. C’est la composition en miroir d’un flux qui prépare le Marché et d’un flux de ce qui ne vaut rien sur le Marché. C’est dans ce dernier sans doute que s’infiltrèrent, en se dévaluant symboliquement, les auteurs eux-mêmes : les plus isolés sans doute, ont pu croire que, le Marché étant paralysé, leur temps était venu d’avancer sur la scène. Ont-ils questionné une seconde les conditions d’apparition qui la limitaient, notamment le mode de véhiculation des œuvres, leur formalisation et leurs flux ?

Il n’est pas impossible, étant donné le côté démesuré, affolant, de ces flots de dons qu’ils aient eu pour dessein non pas leurs objets mais leur sujet : ce seraient moins, alors, les modes de lecture ou de création qui furent distribués, que la mise en valeur du mode de don de celui qui donnait. Cet autre aspect du flux est celui d’une autre angoisse narcissique, qui vise plutôt à faire savoir de quel côté de la lecture on se trouve avant même de donner, gratifiant le public de la qualité du donneur plutôt que de son inconsultable médiathèque. Cet objectif est opportunément partagé par les flux marchands. C’est celui que viseront tous les éditeurs en rendant disponible une partie de leurs livres ; que ces livres soient vraiment lisibles dans leur forme dévaluée importe bien moins que la création d’un souvenir pour plus tard, souvenir dans lequel nous serons invités à nous rappeler que, dans les temps spectaculairement décrits comme si durs (quoi qu’ils fussent réellement), ceux-ci avaient eu la bonne attitude. Voilà qui redessine favorablement le portrait du publieur. Mais quel est le portrait que les créateurs veulent donner d’eux-mêmes quand ils distribuent leurs propres œuvres ?

L’objet numérique

Dans ce raz-de-marée de dons de natures disparates et parfois contradictoires, l’inconscient du Marché vient se coupler aux gestes abandonniques des artistes et s’y subsume dangereusement dans un vocabulaire technico-commercial commun. Globalement vécu par ceux qui ont reçu massivement ces possibilités d’œuvres comme une générosité solidaire d’un seul même mouvement, il semble avoir également été souvent vécu comme un même mouvement par les artistes eux-mêmes. Les seuls qui ne soient pas dupes une seconde de cette unité à l’intérieur de ces mouvements de dons sont, évidemment, les acteurs du marché.

Ce qui caractérise notamment ce flux d’œuvres est une reconfiguration des rapports à l’objet lui-même, notamment son déplacement vers des formes numérisées. Tout, par elle, reconduit le formalisme communicant du couple contenant/contenu ; c’est le mirage de la séparation qui s’en trouve renforcé. Cette notion idéatique, qui court depuis Platon, faisant rentrer au forceps les œuvres d’art dans les catégories de la communication, a vécu, avec le confinement, son renouveau brutal et explosif. Est-il réellement partagé, le sentiment qu’on conserve une œuvre en dépit de son changement total de forme, quand bien même la forme, dans le travail artistique, est l’œuvre ? Elle est une interrogation de la présence. C’est le mode de présence de l’œuvre qui est essentiellement critique. Critique des autres présences. Son mode d’apparition est celui qui propose du sens contre l’information.

Le confinement n’a pas changé la place des œuvres d’art dans la société ; il a plutôt révélé lisiblement la médiocrité de conception qui jusque-là gouverne leur traitement social et le peu de résistance à l’idée de les concevoir comme messages.

La numérisation encourage cette mise en couple du contenant et du contenu. Elle y subordonne les objets qu’elle traite. C’est son mode de réduction. La superposition des moyens de circulation réticulaire avec l’idée d’un art essentiellement communicant opère à la fois un déni de la forme comme préoccupation artistique et une accélération de la marchandise dont ce formalisme communicant est le mode de propagation et la théorie du monde.

Si le reconditionnement numérique est décisif pour unifier dans la même enveloppe toutes les œuvres, sonores, littéraires, visuelles, c’est la nature réticulaire des échanges, plus que la forme numérique elle-même, qui est déterminante : qu’ils passent par le réseau prime largement sur la forme qu’elles prendront sur le réseau. Il serait donc insuffisant d’observer le problème comme celui de la numérisation des œuvres si on ne pense pas cette numérisation comme mode d’adaptation à une circulation des échanges. Ce qui semble n’être qu’un détail de vocabulaire, déplace considérablement la nature du problème, trop souvent traité essentiellement dans sa modalité esthétique — effectivement problématique — en oubliant son fond politique ; ceci détourne les querelles qui en découlent de la violence du marché, en les déportant dans les affects.

Nous avons pu distinguer deux formes différentes des deux flux de distribution réticulaire qui, bien que contemporaines, étaient soutenues par des motivations presque sans lien ; mais qu’il s’agisse des dons d’œuvres faits par les artistes ou des appâts lâchés par le marché, dans les deux cas, s’impose l’aveu implicite que le PDF ou le mp3, ne coûtant rien, ça ne vaut rien. C’est cette valeur de rien qui fut massivement donnée.

Il y a quelque chose de schizé à donner tout en avouant implicitement que ce qu’on donne ne vaut rien ; on peut espérer, au minimum, que le public, s’en rendant compte, ne marchera pas dans les combines du marché quand il s’agira de leur rappeler que le pdf est bien redevenu payant, que les droits de reproduction sont sacrés, et que le copyright, c’est pas pour les chiens. En revanche, la vilaine habitude sera prise de recevoir indifféremment des œuvres sous cette forme sans avoir questionné le poids des transformations opérées par les changements de médias ; et ceci risque de blesser longtemps un regard spécifique sur les images, déjà si largement mal formé.

Construire une situation sociale — et la lecture en est une — qui écarte la singularité de forme des bandes dessinées publiées sur papier (leur double espace tabulaire) pour considérer la numérisation comme allant de soi, dans ce passage d’un état à un autre, est invalidant, autant pour les bandes qui se détruisent de cette réduction fonctionnelle et métaphysique, que pour le vrai travail d’écriture numérique (Web Art, lanternes numériques) (2) qui peineront plus que jamais à rendre sensible leur singularité. Les bandes dessinées les plus attachées à faire valoir la richesse de ces fameux cadres, détruites par leurs nouvelles conditions de lecture, seront regardées comme inefficaces quand, précisément, on aura détruit leur véritable cadre d’efficience.

Une brève histoire du temps disponible

Comment comprendre ce mouvement de diffusion brutalement libérée, sinon parce qu’il répond à une libération imaginaire du temps qui vient ? C’est miser sur l’idée que le peu d’intérêt pour ces œuvres, jusqu’ici, avait pour cause le manque de temps. Pour les découvrir, les lire, les aimer. Ce temps enfin libéré, le public allait pouvoir enfin lire les livres les plus savants et regarder les films les plus complexes, rattraper un vilain retard pris sur la constitution d’un patrimoine culturel, sacré aussi bien par l’école que par les constructions symboliques de la culture. Cette idée absurde que tout le monde devrait avoir devant lui désormais du temps disponible pour les œuvres de l’esprit occulte complètement le fait que les critériologies ne sont pas solubles dans le désœuvrement et que l’intégralité d’une année disponible ne suffirait pas à Guy Delcourt pour se mettre à lire et à aimer Tommi Musturi. Et que toute minute est bonne à prendre à tout moment aux plus occupés s’ils se donnent déjà à sa lecture. Les œuvres patrimoniales elles-mêmes, qui n’ont jamais été aimées, pourquoi devraient-elle l’être subitement ? Parce que tout critère serait censé avoir été déplacé par... Par quoi ? Le temps disponible que le travail obérait ?

Que les artistes, ayant distribué à tout-va leurs propres productions — comme les micros-éditeurs, les petits labels — se soient imaginés que ce temps libéré allait débloquer la lecture, laisse penser que devant l’incurie du paysage culturel leur analyse est bien faible ; comment peuvent-ils ignorer qu’avoir le temps matériel de lire est bien la dernière chose qui manque pour qu’un paysage culturel change ? Cette très relative disponibilité du temps n’aura évidemment eu aucun effet sur la lecture ou l’écoute des œuvres jugées plus complexes (3). On peut difficilement connaître plus mal le travail, notamment le travail salarié, qu’en supposant que le pire mal qu’ils vous fasse est de vous priver de votre temps. La violence du travail dans toutes ses conditions d’effectuation a des effets bien plus durs sur la disponibilité culturelle, psychique, corporelle, que le temps dont il vous prive ; certaines prémisses à cette invraisemblable circulation des œuvres suivaient vraisemblablement une lecture de classe dont la conception du travail est bourgeoise et la vision du temps disponible tout autant.

Pour autant, les catégories socioculturelles habituellement favorables à ces œuvres elles-mêmes, gagnées par la tétanie médiatique comme tout le monde, n’auront pas beaucoup plus profité que les autres de ce débordement sans fin, et ceci pour de multiples raisons : la première est que le travail de sape effectué depuis bien longtemps dans le mépris des œuvres du passé comme dans celui des œuvres expérimentales est opératoire très au-delà des divisions de classes ; la deuxième est que le sentiment de submergement n’est pas venu atténuer du tout l’angoisse du confinement, mais le renforcer.

Dernière minute

La reprise, IRL, est déjà entamée : les 48h BD, opération de promotion annuelle habituellement printanière, plus que jamais représentative de l’esprit général de ce Marché, aura bien lieu en juillet : 1500 librairies, 200 auteurs, et quelques 250 000 albums à 2€. Réjouissons-nous.

Notes

(1) Ainsi, par exemple, tous les éditeurs indépendants se sont accordés pour condamner à la défaite assurée — et donc refréner — toute production estivale de livres, sans se laisser l’espace d’imagination nécessaire pour reformuler la place nouvelle, imprédictible, que pourrait prendre un mois d’août de postconfinement ; il a été décidé de le traiter comme n’importe quel autre mois d’août, un mois éditorialement mort. L’équation est, sans questionnement, juin=juillet=août=néant. Pourtant, si les livres déjà imprimés et prêts à rejoindre les librairies juste avant le confinement vont bien effectivement devoir rejoindre les librairies, il n’y aucun raison de supposer que leurs éditeurs attendront trois mois pour le faire. On peut alors s’attendre à un mois d’août où les librairies seront exceptionnellement ouvertes, où les vacances seront largement endommagées pour un grand nombre de travailleurs (quand elles seront simplement possibles), de lecteurs potentiels, disponibles, et où les rayonnages, absurdement, seront vides de toute proposition intéressante. Ceci jusqu’en décembre, puisque la menace, également vaticinée par tous, d’un engorgement des rayons par le best-selleriat de rentrée, est définitivement admise.

(2) Il n’est pas levé, le jour où je parlerai de turbomedia. En attendant de trouver mieux, cette expression évoquant les lanternes magiques me semble assez fidèle aux mécanismes de coulissement et d’imbrication des bandes numériques.

(3) Qu’elles le soient vraiment est hors de propos : les signes culturels qui avancent au-devant des œuvres, ceux qui les précèdent en éclaireurs, ceux dont on les pare médiatiquement, suffisent amplement à attirer ou repousser les classes socioculturelles pour lesquelles toutes les représentations sont largement verrouillées, ce qui détermine puissamment celles auxquelles les œuvres s’adressent.